«Воздух сохраненный и воздух ворованный»: Культурная изоляция писателей-эмигрантов

Эта статья – доклад, прочитанный Львом Лосевым на ежегодной конференции Американской ассоциации преподавателей славянских и восточноевропейских языков (AATSEEL) в Сан-Франциско в 1979 году, через три года после того, как Лосев с семьей эмигрировал в США. Один из самых замечательных представителей третьей волны эмиграции, Лев Лосев начал писать стихи незадолго до того, как покинул Ленинград; первая подборка его стихов вышла в четвертом номере парижского журнала «Эхо» только в 1979 году – в том самом, когда был написан этот доклад. В нем Лосев рассматривает некоторые лингвистические аспекты русской литературы за пределами России с позиции скорее ученого, нежели поэта. Его основной тезис – «не существует такого литературного факта, как независимая русская эмигрантская литература» – повторяется и в энциклопедической статье о третьей волне эмиграции, написанной им тремя годами позднее (1982); в ней Лосев приходит к выводу, что, несмотря на «замечательную творческую деятельность» третьей волны и ее «энергичную интеграцию… в культурную жизнь принимающих стран… подобной которой не было за всю историю предыдущих “волн”», ее «трудно определить в эстетических терминах как конкретное литературное течение. <…> Философски и эстетически большинство писателей в изгнании имеют больше общего с коллегами-единомышленниками из России, чем с многими из коллег-эмигрантов». Не существует фактора, помимо сугубо географического, который обусловил бы разделение современной русской литературы на «советскую» и «эмигрантскую»[11].

С конца восьмидесятых, когда был наконец поднят железный занавес, а изгнание из России по политическим мотивам осталось в прошлом, граница между русской литературой вне и внутри метрополии стала еще более размытой и уж наверняка менее отчетливой, чем в конце семидесятых, так что даже географический фактор перестал быть препятствием для культурного взаимодействия. Именно теперь, как утверждает Зиновий Зиник, «стали выплывать на поверхность» подлинные – «вне текущей политики» – мотивы литературной эмиграции. И в этом смысле, утверждает он, «русская литература в эмиграции только начинается»[12].

«Воздух сохраненный и воздух ворованный» проливает сегодня новый свет на предмет этой дискуссии. Перевод осуществлен по машинописному экземпляру из архива автора.

Яша Клоц

Мы слышим множество исполненных гордости речей о культурно-исторической миссии русской эмиграции. В журналах часто пишут: «Эмиграция спасла русскую культуру… Эмиграция сохранила настоящий русский язык» – и так далее, и тому подобное; или же мы слышим в разговоре: «Ах, какое наслаждение слушать речь NN, правда ведь? Столько лет на чужбине – и такой кристально чистый русский язык. В России такого в наши дни не услышишь».

Суждения такого рода, простительные при случайном обмене репликами, разумеется, неадекватны для серьезного исследователя русской культуры, языка и литературы. Однако нет сомнений, что феномен русской речи и письма вдали от родных осин предоставляет нам уникальную лабораторию для испытаний наших основных представлений о взаимосвязях между культурой, языком и литературой. В этой статье я подхожу к феномену эмиграции с культурологической точки зрения. Я воспринимаю эту работу как отправную точку для дискуссии. Цели ее не столько аналитические, сколько эвристические.

Итак, начнем с «сохранения настоящего, красивого русского языка». В повседневной жизни мы проглотили бы эту фразу не задумываясь, хотя с лингвистической точки зрения это чистейший абсурд. Во-первых, нелепо само предположение, что существует некая «чистая и красивая» речь в противоположность «грязной и уродливой». Не углубляясь в дефиниции, мы можем согласиться, что язык – форма человеческого мышления и средство общения, код для передачи сообщения. Именно сообщение может быть «чистым» или «грязным», «красивым» или «уродливым» в зависимости от социальных установок получателя. Но каким бы ни было сообщение, языковыми средствами для его передачи можно воспользоваться либо эффективно, либо неэффективно. Однако те, кто озабочен «красотой» и «чистотой» русского языка, пренебрегают проблемой языковой эффективности, то есть проблемой стиля, и вместо этого говорят о лексиконе и идиоматических выражениях. А с такой позиции речь, нарушающая языковые табу социальной группы, в которой был воспитан оценивающий, считается «грязной и уродливой».

Языковые табу могущественны, и их нарушение всегда производит резко отрицательный психологический эффект. Знаменитая гоголевская дама города N никогда не говорила «этот стакан воняет», а лишь «этот стакан нехорошо ведет себя», а Коробочка затряслась от страха, когда Чичиков в сердцах помянул черта. Однако отмена и перемена табу – естественный процесс в любом языке. Носитель языка в своей естественной языковой среде постепенно усваивает эти явления вместе с порождающими их общественными изменениями. Носитель языка в чуждой языковой среде, например эмигрант, чьи естественные контакты с родным языком прерваны, испытывает непонимание и отвращение, сталкиваясь с измененным – с его точки зрения, искаженным – родным языком. Это чувство прекрасно выражено в одном из ностальгических стихотворений Агнивцева, в котором поэт воображает, что вернулся в Петербург и не может прочесть ни одной надписи на Невском: «По-болгарски, что ли?»[13]

Нет, не по-болгарски. Это современный русский, то есть тот язык, на котором ежедневно говорят большинство называющих себя русскими. Те, у кого развито лингвистическое сознание, воспринимают этот современный советский русский как единственный язык, на котором можно обращаться к русской аудитории – настоящей, а не воображаемой. Позвольте привести замечательный пример столкновения культур, о котором пишет Адамович в своих мемуарах. В 1965 году, встретившись в Лондоне с Ахматовой, он удивился, что она неизменно говорит «Ленинград» вместо «Петербург». «Город называется так», – ответила Ахматова. Один из естественных процессов в развитии любого языка – превращение знакового слова просто в символ. Для Адамовича, отлученного революцией от естественной русской языковой среды, слово «Ленинград» было, в культурном смысле, знаковым; оно было порождено неприемлемой для него идеологией. Вряд ли кто-то обвинит Ахматову в симпатиях к ленинизму, однако как поэт она была чутка к любым изменениям в языке, поэтому для нее это слово утратило свою знаковую ценность и превратилось просто в очередной символ. Вот почему она с легкостью использовала его в стихах, даже в антисоветских, антиленинистских. (Ср.:

Это было, когда улыбался

Только мертвый, спокойствию рад.

И ненужным привеском болтался

Возле тюрем своих Ленинград.)

Идея «сохранения», «консервации» языка и культуры еще более абсурдна. Вспоминается комический персонаж Стивена Ликока, который так любил свежий воздух, что десять лет не открывал окон и дверей, чтобы сохранить свежесть воздуха в своей комнате. Сохранение архаичных языковых норм в изолированных закрытых сообществах всегда привлекало этнографов и полевых лингвистов. К сожалению, в русской эмиграции это явление не подвергается серьезным исследованиям. Вместо этого мы предпочитаем с горящими глазами говорить о «красивом, чистом русском языке, которого, увы, в России больше не услышишь».

Однако этот язык, при всем его старомодном очаровании, становится катастрофически недостаточен для выражения реалий как русской жизни, так и иностранного окружения эмигранта. Последний волей-неволей включает в свою речь элементы своего нового языка; в противном случае он не сумел бы даже обсудить с собственной женой такие вопросы, как съем квартиры, покупка страхового полиса или поход в супермаркет. «Чистейший и неусыпно охраняемый» русский язык превращается в волапюк а-ля мятлевский «Англичанин»:

Иф ю плис, мистер Джон,

Вы скажит ту мей жон,

Я был немножко типси,

Я гулял уф саду,

Я сказал гау ду ю ду и т. д.

Эти макаронические стихи не слишком отличаются по фактуре от современных повседневных эмигрантских разговоров: «У меня уже было два апойнтмента… Я купил иншуранс… Ты будешь шопинговать сегодня? Нет, я уже пошопинговал».

Образованные люди, люди с обостренным языковым чутьем, мирятся с такой лингвистической неловкостью, прибегая к интонационным кавычкам, самоиронии и извинениям. Разумеется, это не делает нашу речь результативнее. Очень многие вовсе не теряют сна и аппетита из-за этих психолингвистических барьеров и активно пользуются волапюком. Профессор Орлов рассказывал мне о восьмидесятилетнем казаке, который больше пятидесяти лет фермерствовал в Вирджинии. Показывая гостям свою ферму, старик сказал: «До энтого вон леса моя будет пропертия, а подале уж пропертия не моя».

Попробуем вкратце подытожить процессы, которым подвергся русский язык в эмигрантской среде. Мы можем выделить две категории признаков, отличающих речь эмигрантов от речи, звучащей в России.

В первую категорию входят явления, вызванные утратой контакта с родной культурной средой, а именно:

1) словарный запас, синтаксис, фразеология и мелодика речи зафиксированы в том состоянии, в каком они находились на момент эмиграции, вследствие чего

2) словарно-идиоматический запас сокращается, поскольку многие привезенные из дому понятия неприменимы к новой реальности. Лексикон не обогащается новыми словами и выражениями, появляющимися в советском русском. Наконец, на психологическом уровне

3) отношение к лингвистическим изменениям, происходящим в России при советской власти, агрессивно отрицательное.

Ко второй категории относятся явления, обусловленные влиянием иностранной языковой среды:

1) русская мелодика речи заменяется мелодикой окружающего языка; речь насыщается лексико-идиоматическими заимствованиями (например, Я взял курс в университете вместо прослушал курс, или, в телефонном разговоре, Здесь Мария Болконская вместо Говорит Мария, или Я спросил, если она пойдет в кино вместо пойдет ли, я спросил вопрос вместо я спросил, и т. п.);

2) с психологической точки зрения – эмигрант с иронией признает[14] влияние иностранного языка на собственную речь;

3) в результате возникает языковой конфликт. Те, кто говорит на старомодном русском, оказываются в оппозиции по отношению к тем, кто говорит на его современной разновидности. И эта оппозиция далека от бинарной. Картину осложняет еще и тот факт, что было три основные волны эмиграции, отражавшие, соответственно, русский, на котором говорили до 1918 года, русский, на котором говорили до 1941-го, и русский в его современном изводе. Коммуникация между этими группами эмоционально окрашена: на «старшей» стороне спектра это негативная окраска, на «младшей» – смешанная: поначалу – восхищение, основанное на ностальгии, затем – после более длительного контакта – ироническое отторжение. Природа последнего, как правило, та же, что и у отношения «старшей волны» к «испорченному» советскому русскому, только знак меняется с плюса на минус и наоборот.

Когда профессор Тимошенко после тридцати лет в эмиграции посетил СССР, его пригласили выступить перед студентами Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта, где он сам учился до революции. Он пишет:

Отметил также, что в наше время женщин в Институт не принимали, а вот теперь среди оканчивающих примерно треть – барышни. Слово «барышни» произвело неожиданный эффект – все громко рассмеялись. Оказалось, что это слово теперь не употребляется. Нужно было сказать «девушки».

Конечно, интеллектуалы, читающие новую русскую литературу, которая создается на родине, избегают таких лексических анахронизмов. Куда труднее избежать анахронизмов стилистических: эмигрантский русский изобилует словами и выражениями, приобретшими в современном советском русском пародийные призвуки. В эмигрантских газетах часто встречаются письма от недавно приехавших, где порицается или высмеивается «допотопный» стиль популярных колонок, таких как «Забота о красоте» или «Рецепты для гурманов». Мне думается, это недовольство вызвано стилистическими расхождениями. Например, широкое употребление «изысканных» эпитетов, таких как прелестный, очаровательный, хорошенький, выглядевшее вполне нормально в 1914 году, с тех пор столько раз пародировалось, что сейчас эти слова совершенно невозможно воспринимать как нейтральные. Сходные идиосинкразии широко распространены в более восприимчивой сфере патетического стиля.

Везде крымцы были грозой для врагов отечества, и недаром революционные элементы, загнанные в подполье, сохранили непримиримую вражду к крымцам, не забытую и в дни отвратительной революции 1917 года.

Такая риторика казалась вполне уместной в 1917 году, но даже для тех из нас, кто находит события 1917 года отвратительными, сейчас это звучит комично, даже по-детски – «ах, эта гадкая, отвратительная революция».

Справедливости ради приходится признать, что получивший советское образование носитель русского, который усмехнется приведенной выше фразе, даже не поморщится, столкнувшись с советской риторикой вроде:

Семимильными шагами шагает советский народ-богатырь от победы к победе в свое светлое завтра и т. п.

Еще более резкий стилистический сдвиг произошел в большом пласте церковнославянизмов, связанном с религиозной терминологией. Эта область русского с давних времен живет двойной стилистической жизнью: клирики сами инициировали пародийное употребление церковной лексики. Некоторые слова и выражения из области религии употреблялись пародийно с такими вульгарными коннотациями, что сейчас уже перешли в раздел табуированного сленга – например, глагол «мудохаться», встречающийся в хрониках и житиях святых и восходящий к XIV веку. Но при советском режиме «высокое», т. е. религиозное, восприятие этих слов и выражений атрофировалось; осталось – и закрепилось – только «низкое», пародийное. Даже церковные поминальные формулы, вроде волею Божиею помре или отдал Богу душу, вульгаризировались от частого пародийного употребления (см. приложение 1).

Но как все это влияет на творчество русских писателей в эмиграции?

Знаменитое восклицание Баратынского «Художник бедный слова!» ни к кому не применимо лучше, чем к писателю-эмигранту. Все мы часто цитируем Ахматову:

Когда б вы знали, из какого сора

Растут стихи, не ведая стыда… —

но вне лона родной речи для стихов нет никакого словесного сора, никакой плодородной почвы.

Переходя от языка поэтических метафор к языку аналитической поэтики, мы можем сказать, что эмигрантская литература дефективна от рождения, потому что ее тексты лишены каких бы то ни было связей с естественным языковым и культурным окружением, а следовательно, внутри текстов меньше структурных уровней. Попробуем остановиться на этом утверждении подробнее.

Упрощая бахтинскую классификацию всех возможных структур, составляющих художественный текст, – которую В. В. Иванов так удачно назвал «периодической системой элементов для описания прозы» (см. приложение 2), – мы можем сказать, что литературное произведение актуализируется в трех основных формах:

1) авторское повествование (в разных стилях);

2) скрытый диалог;

3) диалог.

Очевидно, что для автора, не владеющего в совершенстве современной идиоматикой, количество доступных ему масок строго ограничено, не говоря уже о числе структур, основанных на множественности голосов. Можно возразить, что это правило неприменимо к литературным произведениям, посвященным не русской или не современной русской реальности; неужели, например, рассказы об эмигрантской жизни (такие как рассказы Берберовой) или о давних временах требуют виртуозного владения современной русской идиоматикой? Разве не может повествование на такие темы быть высокохудожественным, если оно написано устаревшим языком?

Разумеется, может. И в мировой литературе с лихвой хватает шедевров с подобными сюжетами. Нет эмигранта, более достойного этого звания, чем Робинзон Крузо. Роман Дефо – чрезвычайно успешное произведение эмигрантской литературы. Дефо сумел продемонстрировать особенности речи своего героя, не выходя за пределы самого примитивного лексикона: огонь, зерно, топор, попугай, пятница. Но у Робинзона всего-то и собеседников, что Пятница да попугай. И роман все же написан не Робинзоном, а Дефо. После двадцати лет лингвистического одиночества Робинзон вряд ли мог бы написать что-нибудь сложнее, чем: «Я беру топор. Я вижу попугая. Попугай ест зерно. Пятница ест попугая».

Дефо же, в отличие от своего персонажа, обитал не на острове, а в водовороте лондонской жизни. Он был человеком улицы, рынка, тюрьмы. Значение имеет не богатство или скудость словарного запаса, а тот факт, что язык в целом, как система, служит моделью национального универсума; иными словами, в любой конкретный момент истории вся система языка отражает весь комплекс общественных взаимосвязей в стране, современное состояние социальных и идеологических конфликтов. Только оперируя знанием всего современного языка, писатель может воссоздать этот национальный универсум в сознании читателя[15].

Через так называемый «сохраненный» язык можно воссоздать только ушедший национальный универсум. Писатель, который пользуется этой ушедшей моделью, чтобы привлечь современного читателя, может затронуть только одну струну – ностальгическую.

Цели литературного творчества можно определять по-разному: познание мира, катарсис, самовыражение, игра. Произведение, основанное на ностальгическом познании мира, говорит лишь, что данный мир хуже того мира, которого больше нет. Ностальгический катарсис – это логическое противоречие. Читатель лишен возможности получить эмоциональную разрядку, поскольку ностальгический текст постоянно напоминает о том, что изображенного в нем мира более не существует. Ностальгическое самовыражение тоже нереально. Остается только одна возможность: ностальгическая игра, пастиш. Но это превращает литературу в ничто по сравнению с игрой с живой реальностью, с «игрой, где ставка – жизнь», как назвал это Роберт Фрост.

Следовательно, приходится признать, что не существует такого литературного факта, как независимая русская эмигрантская литература.

С научной точки зрения было бы неверно называть Бунина, Куприна, Ходасевича, Ремизова, Иванова, Елагина, Солженицына или Бродского писателями-эмигрантами. Все они накопили на родине такой колоссальный культурно-языковой опыт, что нет оснований отделять их от Сологуба, Кузмина, Мандельштама, Ахматовой, Бабеля или Шукшина. Тем не менее всякому, кто изучает русскую литературу, полезно исследовать этот печальный эксперимент, проведенный суровой политической реальностью XX века: упадок русской прозы, проявившийся в произведениях авторов, формирование которых происходило за пределами России. Так, в приложении 3 я попытался продемонстрировать недостаточность словаря Набокова – факт, который автор сам признает в Постскриптуме к русскому изданию «Лолиты». Но в свете того, о чем говорилось выше, можно предположить, что лексическая неадекватность поздней русской прозы Набокова была лишь симптомом структурной поверхностности. Набоков пытался компенсировать скудость своего подтекста, подчеркивая другие элементы текста. Результатом стала гипертрофия сюжета, риторических приемов (тропов).

Если такой выдающийся талант, как Набоков, демонстрирует недостаточность эмигрантской прозы, то в произведениях авторов меньшего калибра этот дефект еще очевиднее. Особенно у тех, кто склонен к теоретизированию. Один из них – поэт Валерий Перелешин, который долгие годы непримиримо отстаивал свою метрическую систему, отвергавшую спондей и пиррихий в пользу чрезвычайно точного использования цезуры. В действительности же, как показывают многочисленные исследования, вся великая русская поэзия последних двух столетий метрически основана на сдвигах ударения, то есть на спондеических и пиррихических стопах и на плавающей цезуре.

Как гласит русская пословица, весь взвод идет не в ногу, один прапорщик в ногу. Герметичный поэтический мир, созданный Перелешиным, по-своему гармоничен, но не имеет абсолютно ничего общего с лингвистической и культурной реальностью современного русского мира и обречен на полное отсутствие русских читателей.

Эмигрантская критика тоже обнаруживает поразительные примеры утраты культурной интуиции. Глеб Струве писал:

…в?ды этого отдельного, текущего за рубежами России потока (литературы. – Л. Л.), пожалуй, больше будут содействовать обогащению этого общего русла, чем в?ды внутрироссийские. Много ли может советская литература противопоставить «Жизни Арсеньева» Бунина, зарубежному творчеству Ремизова, лучшим вещам Шмелева, историко-философским романам Алданова, поэзии Ходасевича и Цветаевой, да и многих из молодых поэтов, и оригинальнейшим романам Набокова?

Во избежание повторов я не стану «противопоставлять», но любой аспирант любой русской кафедры с легкостью ответит на вопрос профессора Струве: «Да, много. Ахматова, Бабель, Булгаков, Хармс, Мандельштам, Олеша, Платонов, Пастернак, Введенский, Заболоцкий, Зощенко… И это только начало». Из «проэмигрантской» риторики Струве становится очевидно, что он и впрямь не увидел потока качественно новой русской литературы. Результат оказался парадоксальным: этот почтенный противник советской власти буквально следовал официальному советскому плану развития современной русской литературы. В своем популярном труде «Русская литература при Ленине и Сталине. 1917–1957» он подробно рассуждает о Фадееве, Шолохове, Леонове и подобных им, ухитряясь при этом не замечать главных произведений Булгакова, Зощенко, Платонова, не говоря уж о таких новаторах, как Добычин, Мариенгоф (проза), Житков (роман «Виктор Вавич»!), Вагинов, драматург Шварц. Тексты этих авторов, хотя их и громила официальная критика, все же публиковались, но профессор-эмигрант ухитрялся годами их не замечать. Этому может быть только одно объяснение: как и многие из его коллег, Струве пребывал в плену у устаревшего языка, устаревшей культуры, устаревшей эстетики.

Однако те, кто был более склонен к самоанализу, осознавали культурные и языковые ограничения, накладываемые на них эмиграцией. Адамович писал:

Эмиграция – явление сложное, с многочисленными разветвлениями, политическими, житейскими, национальными, бытовыми, и можно, конечно, по-разному сущность этого явления отразить или выразить. Несомненно, однако, что эмиграция связана с убылью деятельности, с убылью сознания и чувства, будто в мире каждому человеку есть дело и есть место, несомненно, что эмиграция, так сказать, «ущербна» по самой природе своей. <…> Он играет в жизнь, а не живет в том, что пишет. Он не проверяет слухом жизненной правдивости своих писаний, потому что жизненной правдивости для него нет: все, что о ней сказано, – для него пустяки, притворство, все это выдумано тупыми бездарностями вроде Чернышевского[16].

«Оборванные связи»[17], «играет в жизнь», «нет жизненной правдивости» – только эти вещи и заслуживают серьезного рассмотрения в «эмигрантской литературе».

Пер. Евгении Канищевой

Приложение 1

Снижение «высокой» лексики в бытовой юмор

– Умерла Клавдия Ивановна! – сообщил заказчик.

– Ну, царствие небесное, – согласился Безенчук. – Преставилась, значит, старушка… Старушки, они всегда преставляются… Или богу душу отдают, – это смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в теле, – значит, преставилась. А, например, которая покрупнее да похудее – та, считается, богу душу отдает…

– То есть как это считается? У кого это считается?

– У нас и считается. У мастеров. Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы, считается, ежели, не дай бог, помрете, что в ящик сыграли. А который человек торговый, бывшей купеческой гильдии, тот, значит, приказал долго жить. А если кто чином поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того говорят: перекинулся или ноги протянул. Но самые могучие когда помирают, железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, что дуба дают. Так про них и говорят: «А наш-то, слышали, дуба дал»…

Потрясенный этой странной классификацией человеческих смертей, Ипполит Матвеевич спросил:

– Ну, а когда ты помрешь, как про тебя мастера скажут?

– Я – человек маленький. Скажут: «гигнулся Безенчук». А больше ничего не скажут.

Из «Двенадцати стульев» И. Ильфа и Е. Петрова, гл. 2

Приложение 2

I. Прямое, непосредственно направленное на свой предмет слово, как выражение последней смысловой инстанции говорящего.

II. Объектное слово (слово изображенного лица).

1. С преобладанием социально-типической определенности.

2. С преобладанием индивидуально-характерологической определенности.

III. Слово с установкой на чужое слово (двуголосое слово).

1. Однонаправленное двуголосое слово:

При понижении объектности стремятся к слиянию голосов, то есть к слову первого типа.

a) стилизация;

b) рассказ рассказчика;

c) необъектное слово героя-носителя (частично) авторских замыслов;

d) Icherz?hlung.

2. Разнонаправленное двуголосое слово:

При понижении объектности и активизации чужой мысли внутренне диалогизуются и стремятся к распадению на два слова (два голоса) первого типа a) пародия со всеми ее оттенками;

b) пародийный рассказ;

c) пародийная Icherz?hlung;

d) слово пародийно изображенного героя;

e) всякая передача чужого слова с переменой акцента.

3. Активный тип (отраженное чужое слово):

Чужое слово воздействует извне; возможны разнообразнейшие формы взаимоотношения с чужим словом и различные степени его деформирующего влияния a) скрытая внутренняя полемика;

b) полемически окрашенная автобиография в исповедь;

c) всякое слово с оглядкой на чужое слово;

d) реплика диалога;

e) скрытый диалог.

Михаил Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского

Приложение 3

В этом приложении показан только самый поверхностный слой – несоответствие словаря эмигрантского писателя (Набокова) нормам живого русского языка. Цитируется по выполненному автором русскому переводу «Лолиты»[18].

1 Desire Under the Elms (1924) – пьеса Юджина О’Нила (Eugene O’Neil’s). (Я. К.)

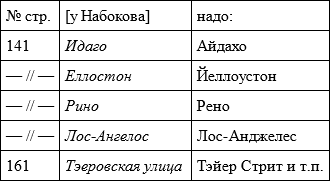

Набоковская транслитерация и грамматическая форма передачи английских грамматических названий и др. собственных имен также отличается от общепринятой:

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК