Сара Панкеньер Вельд Удвоенная аудитория и двойное видение: Эзоповские глубины «Двух трамваев» Осипа Мандельштама

Только детские книги читать,

Только детские думы лелеять,

Все большое далеко развеять,

Из глубокой печали восстать.

Осип Мандельштам, 1908

«Я от жизни смертельно устал», – жалуется лирический герой Осипа Мандельштама («Только детские книги читать…», 1908); ему бы очень хотелось окунуться в мир детства, обрести в нем прибежище, где можно стряхнуть с себя исполненную печали и страданий усталость и возродиться к новой жизни. В 1924–1926 годах, когда для поэта наступил период поэтического молчания[120], Мандельштам и в самом деле нашел прибежище в детской литературе: в это время были опубликованы четыре его детские книжки: «Примус», «Два трамвая», «Шары» и «Кухня»[121]. И кстати, Мандельштам был в этом не одинок: в двадцатые и тридцатые годы минувшего века к жанру детских книжек с картинками обращались многие выдающиеся русские литераторы[122]. Созданные замечательными авторами и давно ставшие библиографической редкостью, эти книги заслуживают, разумеется, большего внимания критики[123]. Существует довольно широко распространенное мнение: мол, детская литература в этот период служила для многих писателей лишь вынужденной отдушиной; подобные книги считались неким побочным продуктом их творчества в условиях крайней нужды и жестокой советской цензуры. Писателей, которым требовалось такое укрытие, это, по сути, ложное предположение вполне устраивало.

Лев Лосев, будучи сам поэтом, а когда-то и детским писателем, в своей книге, которую он так и назвал: «On the Beneficence of Censorship» («О благотворности цензуры»), признавал благое воздействие цензуры на творческий процесс[124]. Касаясь проблемы так называемого «эзопова языка», Лосев, разумеется, не обходит вниманием прием изощренных иносказаний в русской литературе вообще и в детской литературе в частности[125]. И действительно, детские книжки зачастую оказываются не столь безобидными, как они представлялись цензорам, усердно подчищавшим тексты перед публикацией, то есть, в сущности, подготавливавшим их для читателя, который вряд ли способен понять иносказания «эзопова языка». Я вполне согласна с утверждением Лосева о том, что детские писатели не просто пользовались возможностью говорить «эзоповым языком»; детская литература по природе своей исполнена «эзоповым» духом, поскольку этот жанр требует особых, только ему присущих средств выражения, и многие советские писатели не могли этим не воспользоваться, чтобы искусно маскировать свои мысли. Сочинение книг для детей было для них не просто тихой гаванью, но площадкой, где они могли высказывать свои мысли, прикрывая их изощренными иносказаниями.

В этой статье я намереваюсь проанализировать структуру «эзопова языка» русской детской литературы с его сложными уровнями утонченных иносказаний на примере одного малоизвестного артефакта того периода, а именно сочиненной Осипом Мандельштамом детской книжки с картинками под названием «Два трамвая»: Клик и Трам»[126]. «Эзопова» амбивалентность этой книжки советской эпохи проявляется прежде всего в особой художественной манере, в какой она подается разным категориям читателей: детям, взрослым читателям и наконец самому цензору. Для детей существует один уровень текста, он звучит совершенно безобидно, разве что в интонации присутствует некий надлом, указывающий на существование в тексте иных смыслов, глубин и подводных камней. Но стоит заглянуть поглубже в это зияние, и перед нами предстает куда более драматичная, чем кажется на первый взгляд, картина реальности, правдиво изображать которую руками цензуры всячески препятствует существующий политический режим. Я утверждаю, что благодаря использованию приемов «эзопова языка» эта уникальная книжка содержит контекстуальные, интертекстуальные и подтекстовые глубины, в огромной степени обогащающие систему ее смыслов и предоставляющие искушенному читателю возможность насладиться изысканностью произведения, на поверхностный взгляд представляющего собой обыкновенную детскую книжку с картинками. Структура книги сложна и многогранна, в ней одновременно присутствует несколько уровней: цензор и ребенок должны увидеть только один из них, самый поверхностный: простую историю, рассказанную в стихах, и со счастливым концом[127]; но речь автора обращена ко взрослому, думающему читателю, умеющему пробиться сквозь уровень, предназначенный для ребенка, к иным смыслам, искусно укрытым завесой «эзопова языка»; здесь автор ведет серьезный разговор с читателем о мрачных сторонах политической и психологической ситуации в стране.

Согласно концепции Льва Лосева, понятие «эзопов язык» в русской литературе соотносится с триадой: Цензор, Автор и Читатель, – однако особое положение детской литературы еще более усложняет эту ситуацию, поскольку один из членов триады, а именно «Читатель» расщепляется на два самостоятельных субъекта: «читатель-ребенок» и «взрослый читатель». Отношения между двумя этими субъектами сами по себе непросты, ведь взрослый читатель по отношению к читателю-ребенку порой сам играет роль цензора. И действительно, в качестве цензурированного произведения текст, предназначенный для ребенка, должен удовлетворять и взрослых, осуществляющих властный надзор за книгами, к которым ребенок имеет доступ и которые он читает; детская книжка, естественно, прочитывается взрослыми прежде, чем попадет в руки читателя-ребенка. Такая диспропорция возможностей способствует возникновению стилистической амбивалентности, предполагающей разные уровни текста. На одном уровне текст по необходимости должен быть адресован руководству, которое обладает властью и осуществляет цензуру, другой же уровень рассчитан на того, кто читает текст как бы между строк и способен выискать в нем опасный подтекст. Поверхностный уровень более прост, его назначение в том, чтобы притупить бдительность недалекого цензора, а также чтобы более простодушный читатель, то есть ребенок, просто получил от текста удовольствие. Способность же уловить смыслы, заложенные в более глубокий уровень текста, зависит от степени искушенности и активности самого читателя, от его навыка чтения подобной литературы, от умения, по известному выражению Фрейда, отыскать «смысл в бессмыслице»[128].

Исследования Лосева в области «эзопова языка» в российско-советском контексте перекликаются с теоретическими трудами, посвященными детской литературе в последующие десятилетия, в частности с идеями о двойственности ее целевой аудитории, первоначально выдвинутыми Зоар Шавит и ныне получившими в науке, посвященной изучению детской литературы, широкое распространение[129]. Идеи Лосева о двух категориях читателей детской литературы или о двойной направленности ее – к ребенку и к взрослому читателю, – а также об игре между кажущейся простотой текста и его фактической неоднозначностью (Лосев, с. 193–194) находят отклик и в более позднем исследовании Шавит о двойной адресации, где она применяет семиотическую концепцию Юрия Лотмана об амбивалентности текста к более широкому спектру детской литературы. Вот что она пишет:

«В отличие от других текстов, адресованных гипотетически однородному читателю и допускающих единственное (хотя порой и гибкое) толкование, амбивалентные тексты предполагают наличие читателей двух сортов: одних можно назвать ложными адресатами, а других подлинными. Ребенок, то есть предполагаемый читатель данного текста по определению, вовсе не обязан понимать этот текст во всей его глубине, он скорее является лишь предлогом для его создания, нежели подлинным его адресатом» (Shavit, р. 71).

Ярким примером такой амбивалентности и является книжка Мандельштама «Два трамвая»; непосредственный читатель этой книги – ребенок, но, как я попытаюсь продемонстрировать ниже, он скорее и есть тот самый ложный адресат, тогда как подлинный адресат – это не просто взрослый, но взрослый, искушенный в подобного рода литературе, умеющий тонко понимать «эзопов язык». Таким образом, мы видим, что в контексте советской эпохи произведения детской литературы, написанные «эзоповым языком», зашифрованы вдвойне и предназначены для двух типов читателей; с одной стороны, это роднит читателя-ребенка с цензором (который не видит, скажем, политического подтекста произведения), а с другой, цензора со взрослым читателем (ограждающим ребенка от чтения произведений, которые, по общему мнению, читать для него еще рановато, например изобилующих иносказаниями, эксплуатирующими антропоморфные образы). В России (Советском Союзе) исключительно сложная роль выпала не только детской литературе; сложна сама ситуация в стране, и проницательные критики, тот же Лев Лосев, подвергающие ее беспощадному анализу, обнажают также и теоретические проблемы, имеющие отношение к самой широкой и разнообразной читательской массе. Благодаря сочетанию внешних факторов, вызывающих необходимость кодировки текстов, «эзопов язык» в детской литературе советского периода представляет особенно сложную для дешифровки структуру. Это говорит о широких возможностях вербальной амбивалентности текста, в котором одновременно существует несколько текстовых уровней, наполненных совершенно разным содержанием и адресованных самым разным читателям в зависимости от возраста, читательского опыта, приверженности тому или другому автору.

Детские стихи Осипа Мандельштама, которые он сочинял в двадцатые годы прошлого столетия, проливают своеобразный свет на проблемы цензуры и «эзопова языка». Согласно общепринятой точке зрения, для детей он писал в то время исключительно для того, чтобы свести концы с концами. Его жена, Надежда Мандельштам, утверждала, что поэт «писал их, вовсе не думая о детях, но лишь для того, чтобы развлечь ее и заработать хоть немного денег, которых всегда не хватало»[130]. Критики всегда относились к детским стихам Мандельштама скептически, стоит упомянуть хотя бы хвалебную статью А. Твардовского 1968 года о поэзии Маршака[131], в которой детские стихи Мандельштама просто высмеиваются; впрочем, для того времени это неудивительно.

…стихи эти оставляют впечатление принужденности и натянутости. Как будто оставлен был этот взрослый… человек на весь день в городской квартире с маленькими детьми… стремясь занять их стихами (с. 238).

Этот критический пассаж больше всего можно было бы обратить к таким книжкам, как, скажем, «Примус» или «Кухня», но Твардовский высмеивает также и стихотворение «Два трамвая»:

[Oн] сочинил даже целую сказку о двух трамваях – Клике и Траме, но все это по необходимости, без подлинной увлеченности (с. 238).

Этот пример являет собой типично рефлекторную недооценку произведений Мандельштама для детей, якобы создаваемых в условиях нужды, в трудных обстоятельствах. К тому же тот факт, что они создавались в нелегкое для поэта время, является лишним доказательством моей правоты, поскольку из-за цензуры поэт был практически лишен возможности говорить с читателем, в то время как ситуация в стране не могла не вызывать протеста. И утверждение, что произведения детской литературы, созданные вынужденно, якобы лишь в поисках некоего «убежища», ни о чем не говорят ни уму, ни сердцу читателя, смею утверждать, ошибочно.

В канун пятидесятой годовщины гибели поэта попытку реабилитации произведений для детей, принадлежащих перу Мандельштама, предприняла Е. Завадская в статье «Трамвайное тепло»[132]. Опровергая расхожее мнение о том, что Мандельштам сочинял для детей безо всякого интереса и только из крайней нужды, Завадская отмечает, что личности поэта, как и его произведениям, всегда была присуща некая «детскость» (с. 54). Подобные утверждения нередко звучат в адрес детских писателей, как и подвергавшихся беспощадной критике писателей-модернистов, таких, например, как Даниил Хармс, который в условиях жестокой цензуры, тяжелых обстоятельств и собственного шаткого положения в обществе с головой ушел в детскую литературу. И как тут не вспомнить поэтические строки Мандельштама, взятые в качестве эпиграфа к этой статье, где говорится о спасительном душевном покое, который дарует мир детства. И само предположение, что писатель способен сочинять для детей не по собственному горячему желанию, а лишь в минуты отчаяния, могло возникнуть только в результате сложившейся тогда в Советском Союзе исключительной обстановки. Официальная политика, направленная на то, чтобы внушить подрастающему поколению определенные взгляды, придавала детской литературе столь большое значение, что заниматься ею было явно экономически и политически выгодно; вероятно, это и послужило причиной интеллигентского скептицизма и недоверия к ней. В подобных утверждениях не учитывается тот факт, что к сфере детского интеллектуалов влекла вовсе не политика советских властей, нет, скорее, саму политику советского руководства влек к этой сфере пристальный интерес к детству, проявившийся во многих областях, включая литературу модернизма и авангардное искусство[133]. Естественно, эти художественные течения оказывали непосредственное влияние на таких поэтов, как Мандельштам, не говоря уже об официально провозглашенном курсе советской власти.

Разумеется, как только власти взяли под контроль эту бурно развивающуюся область, Мандельштам не мог не проявить озабоченности будущим детской литературы, как, впрочем, и сочувствия ко впавшим в немилость выдающимся литераторам. Ярким примером здесь служит писатель и критик Корней Чуковский, который с головой ушел в детскую литературу: как в творческом плане, сочиняя стихи для детей, так и в качестве теоретика, посвятив языку детей свою книгу «От двух до пяти»[134]. В сатирической статье под названием «Детская литература» Мандельштам безоговорочно становится на сторону подвергаемого яростной критике Чуковского[135]. Но эта статья, где автор с язвительными выпадами обрушился на тогдашних педагогов, возглавляемых вдовой Ленина Надеждой Крупской, не могла быть опубликована в то время. Однако неофициально Мандельштам нередко принимал участие в спорах, посвященных детской литературе, и всегда вставал на защиту выдающихся ее представителей. И несмотря на то что стихотворение «Два трамвая» критика совершенно проигнорировала, в письмах Мандельштам не раз подчеркивал, что оно ему особенно дорого (Завадская, с. 51). Итак, учитывая, что Мандельштам внес значительный вклад в развитие детской литературы, включая несколько собственных произведений, я считаю, что стихотворение «Два трамвая» заслуживает более внимательного рассмотрения, особенно если учесть, что публикация его была одной из последних до паузы в его поэтическом творчестве – в условиях, когда крепнущая цензура оказывала на писателей все большее давление.

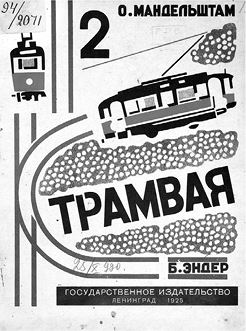

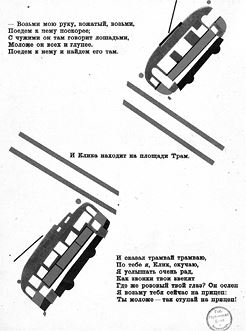

Иллюстрация Бориса Эднера для книги «2 трамвая» Осипа Мандельштама. Эти изображения взяты из фонда Российской государственной библиотеки в Москве

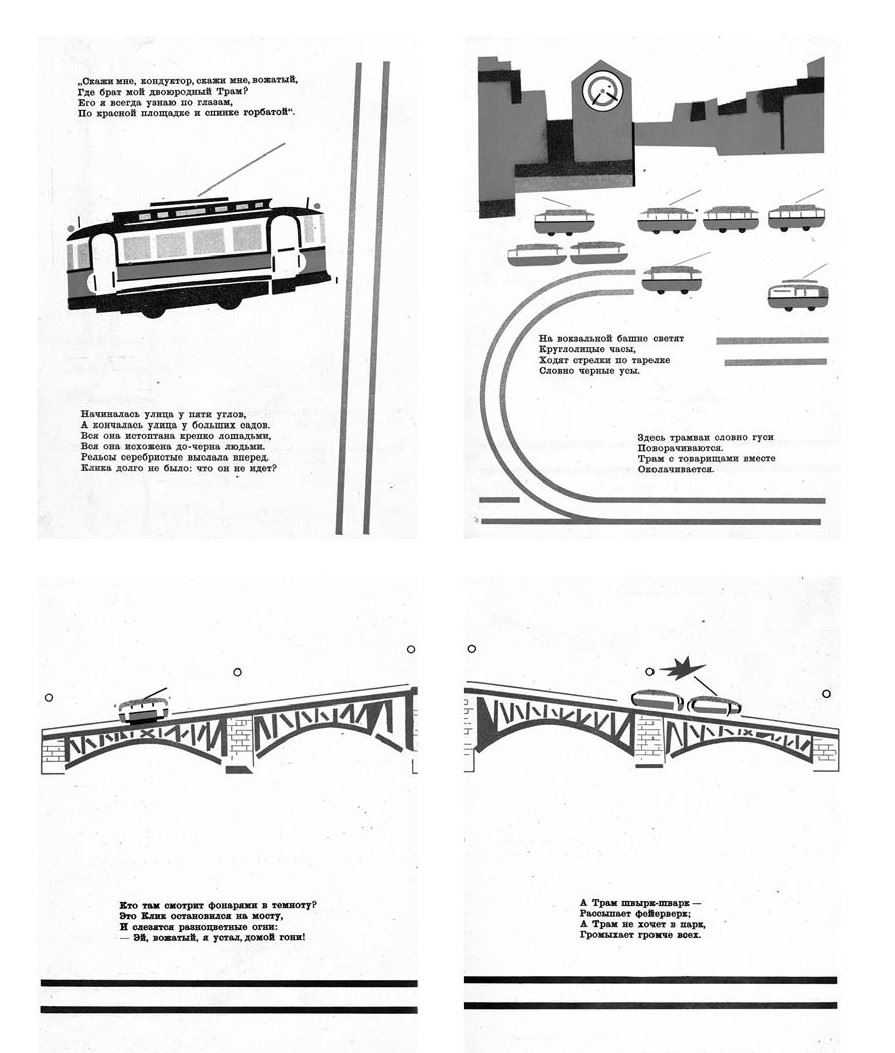

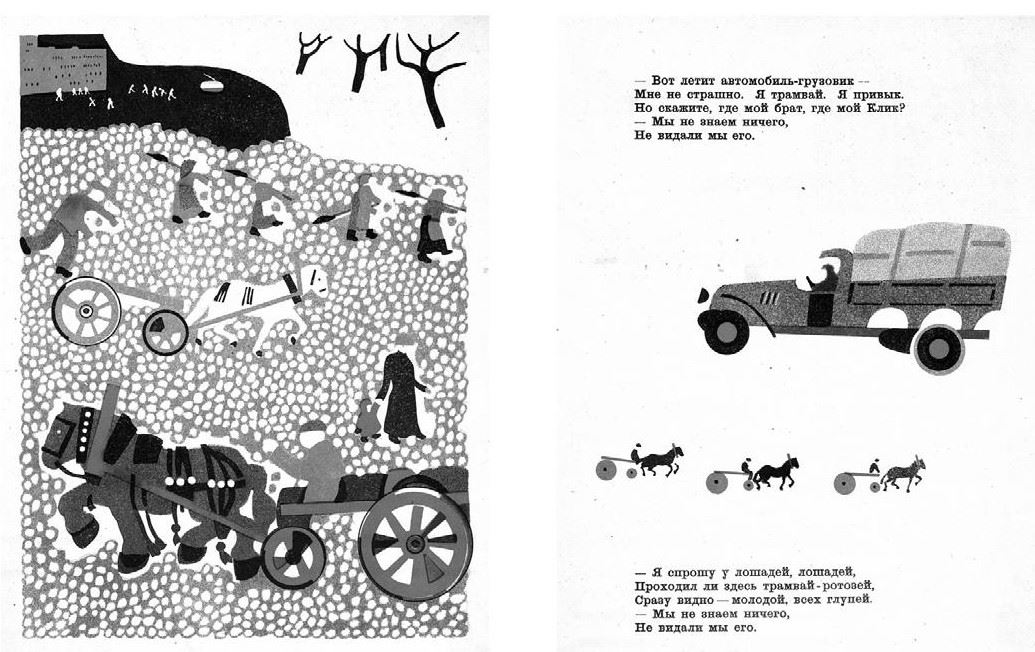

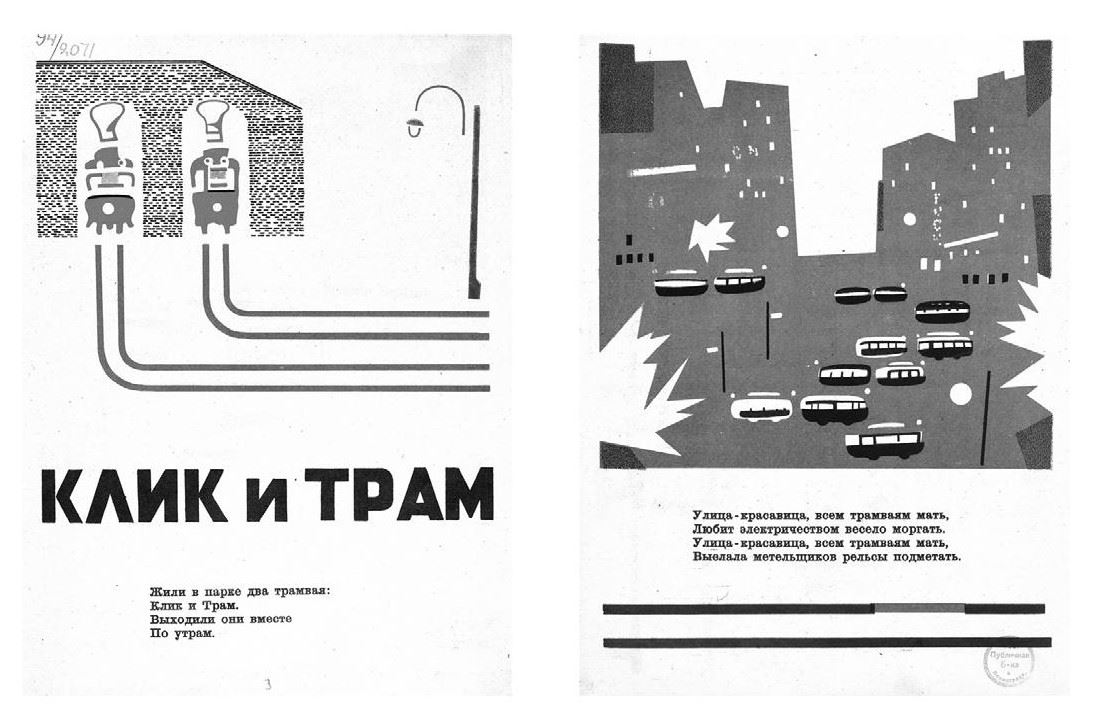

В стихотворении «Два трамвая» описывается история одного из этих представителей городского транспорта: повредив механизм, он заблудился в каменных джунглях большого города, но друг не оставил его в беде и после длительных поисков в конце концов отыскал. Оно было опубликовано в виде отдельной книжки с картинками в 1925 году в Ленинграде, хотя написано еще в 1924-м. Книжка эта, с иллюстрациями Бориса Эндера, сама по себе представляет замечательное произведение искусства: с яркой и живой картинкой на обложке, двенадцатью страницами текста, иллюстрированного цветными литографиями, которые созданы не без влияния искусства авангарда и конструктивизма[136]. Яркие цвета без полутонов и подчеркнуто геометрические формы иллюстраций служат тому, чтобы подчеркнуть механистический характер объектов изображения, а также обнажают приемы, способствующие созданию оригинальной композиции. Этой же цели служит цифровое, а не лексическое изображение числа («2 трамвая») в названии книги, что было характерно для конструктивистского и авангардного стилей[137]. Этот прием заставляет вспомнить о выполненной в конструктивистском стиле книжке с картинками Эля Лисицкого «Про два квадрата» (1922), на титульном листе которой на месте названия стоял предлог ПРО, цифра 2 и красный квадрат: таким образом, одно слово в названии было заменено арифметическим символом, а другое геометрической фигурой[138].

В своих иллюстрациях Эндер так компонует геометрические формы объектов изображения, что урбанистические сцены кажутся плоскими, двумерными; это подчеркивает механистическую упрощенность конструктивных особенностей современного транспорта, городских зданий, современной инфраструктуры города. Плоское и лаконичное изображение городских объектов создает у читателя, разглядывающего эти картинки, эффект отчуждения. Изобразительные элементы книги демонстрируют новое видение детства, окружения, в котором живет ребенок, это разительно отличается от пасторальных сцен детства в произведениях эпохи романтизма или от идеала Руссо эпохи Просвещения. Противопоставление несовместимых символов сельского и городского пейзажей, старых и новых механизмов характерно для ситуации fin de si?cle, когда в одной среде сосуществуют механические средства передвижения и экипажи, запряженные лошадьми; в книге есть лишь одна иллюстрация, где пешеходы (и всего лишь один ребенок, который держит женщину за руку) шагают по улице в окружении не автомобилей, а конных экипажей. Таким образом, люди, в том числе и дети, оказываются перенесенными в совершенно иной, отчужденный, холодный городской пейзаж суровой до аскетизма современности, которая оставляет для ребенка совсем мало места[139]. Действие этой урбанистической сказочки происходит в атмосфере, создаваемой элементами новой, современной эпохи.

Однако композиция, элементы сюжета, сама структура ее, исполненная веселого и бодрого ритма, во всем следуют фольклорной традиции. В терминологии Проппа, это типичная сказка, в зачине которой есть некая недостача, потеря или вредительство, а в концовке – ликвидация беды (потери, вредительства) и благополучное возвращение героя домой[140]. Один из персонажей, трамвай по имени Трам, отправляется на поиски пропавшего друга, тоже трамвая, которого зовут Клик; он обращается к встречающимся на его пути городским обитателям, но те не помогают ему; наконец, он встречает автомобиль, который сообщает ему, где надо искать пропавшего друга. Найдя Клика, Трам собирается оттащить его на буксире домой. На первый взгляд, простенькая, незатейливая история с вполне предсказуемой композицией, не выходящей за рамки классической сказочной конструкции, типичной и для произведений детской литературы вообще.

Действительно, все с самого начала указывает на то, что текст предназначен именно для детской аудитории, – от типичного для всякой сказки зачина до стиля произведения, с оригинальным стихотворным размером и рифмовкой. Первое четверостишие, исполненное в песенном размере хорея, представляет собой типично сказочный зачин, где герои помещаются в обстановку, которую условно можно обозначить как «дом».

Жили в парке два трамвая:

Клик и Трам.

Выходили они вместе

По утрам.

Четверостишие состоит из двух зарифмованных строк хореического гекзаметра, в свою очередь разделенных на длинный и короткий стих, что создает некое звуковое подобие движущегося по рельсам трамвая (ср. звукоподражательное «clickety-clack» в английском языке). Хореический размер и смежная рифма первого куплета соответствуют структуре произведений собственно детского поэтического творчества, подробно изученных и представленных Корнеем Чуковским в книге «От двух до пяти».

Улица-красавица, всем трамваям мать,

Любит электричеством весело моргать.

Улица-красавица, всем трамваям мать,

Выслала метельщиков рельсы подметать.

Ориентированный на детское восприятие зачин использует энергичные шуточные образы, весьма импонирующие ребенку, поскольку город здесь представлен в образе заботливой и веселой красавицы-матери, любящей своих детишек – трамваи.

Однако после первых двух строф хореический размер резко сменяется амфибрахием. Десять стихов, выполненных в этом размере, следуют один за другим непрерывным потоком, и здесь два стиха заслуживают нашего особого внимания.

От стука и звона у каждого стыка

На рельсах болела площадка у Клика.

Резкая, даже чем-то раздражающая смена ритма здесь должна имитировать некую поломку механизма Клика. Этот критический момент подчеркивается также иллюстрацией, на которой графически изображены разлетающиеся во все стороны искры в разных частях трамвая и изломанные в местах стыков рельсы.

На протяжении всего стихотворения Мандельштам наделяет оба городских трамвая индивидуальным голосом и характером (и Эндер, как иллюстратор, добросовестно пытается ему в этом следовать), обозначает их родственную связь, говорит об их способности ощущать боль и страдание, а также испытывать чувство дружбы. В контексте творческого метода социалистического реализма или прямой пропаганды можно было бы ожидать прославления этих механизмов как неких существ, всегда неуклонно следующих плановой программе руководства, символом которой служат проложенные перед ними рельсы[141]. Но поломка Клика нарушает этот механистический шаблон, не вписывается в идеал нового общества. Потому и подвергается в трудную минуту насмешкам встречных, и никто, кроме его «брата» Трама, не желает ему помочь.

Смеются над Кликом извозчик и дети:

«Вот сонный трамвай, посмотри!»

Дети, то есть, собственно, те, для кого предназначена эта книга, одни из первых готовы смеяться над бедным Кликом, ключевым персонажем этой истории, умеющим по-настоящему испытывать боль («Болела площадка у Клика»). Намек на бездушие представителей целевой аудитории, единственный раз представленной в тексте стихотворения, в детской книге, которая, казалось бы, должна, напротив, призывать маленького читателя проявлять сочувствие к слабым и беззащитным (ведь дети тоже существа слабые и беззащитные и легко могут оказаться в подобном положении), может показаться просто нешаблонным приемом, если только не указывает на то, что текст стихотворения обращен, в сущности, совсем к иного рода читателю. Очевидное дистанцирование от детей, которые, по идее, должны стать основными читателями стихотворения, обнаруживает первый сбой в интонации рассказчика уже в самом начале текста стихотворения, внешне ориентированного на детскую аудиторию.

Если воспринимать эти строки буквально, становится понятно, что площадка Клика получила какое-то повреждение; понятны и причины этого. Однако употребленный в тексте глагол «болеть» говорит о том, что трамвай испытывает настоящее страдание в человеческом его понимании, что его, возможно, ждет серьезное испытание; читатель получает антропоморфную интерпретацию недуга. Действительно, лексический выбор автора явно предполагает особый пласт смыслов, выраженных «эзоповым» языком; в более широком контексте существительное «стук», например, может означать стук в дверь непрошенного и нежданного гостя, а «звон» в разговорном контексте может иметь значение сплетни, слуха и т. п. или даже зловещего перешептывания. Непрекращающиеся мучения, которые Клик испытывает на каждом стыке, выводят его из равновесия, действуют на душевное его состояние столь сильно, что он забывает собственный номер, то есть личный знак, по которому узнается всякий трамвай. «Забыл он свой номер, не пятый, не третий». Жестокость ситуации, когда герой забывает определяющие признаки собственной индивидуальности, говорит о том, что неприятности Клика выходят далеко за рамки физической боли и включают в себя еще и потерю душевного здоровья. Аналогия с жизненной ситуацией самого Мандельштама, проиллюстрированной отрывком, который вынесен в эпиграф статьи, лишь усиливает эти предположения. Автор наделяет Клика чуткостью и отзывчивостью – качествами, которые он не теряет вопреки негативному отношению к нему других персонажей стихотворения. В тот момент, когда Клик спрашивает о своем друге, фокус повествования смещается, и внимание читателя переключается на Трама.

– Скажи мне, кондуктор, скажи мне, вожатый,

Где брат мой двоюродный Трам?..

Клик называет Трама «двоюродным братом», и это связывает их узами родства, причем не только физического, но и духовного.

Родственные отношения между двумя трамваями, способность дружить, страдать, ощущать боль – все это в значительной степени очеловечивает их образы. Такая персонификация сказывается и на характере этой истории, описывающей события новой, урбанистической эпохи, где героем и жертвой становится средство общественного транспорта. В наиболее эмоционально напряженные моменты повествования, проиллюстрированные и на обложке, где мы впервые встречаемся с нашим героем, и на первой странице, когда читатель знакомится с друзьями Кликом и Трамом, и на третьей странице, где у Клика что-то ломается, мы снова и снова наблюдаем антропоморфную черточку трамвая: фары его подобны человеческим глазам. Это отмечено также и в тексте; когда Клик расспрашивает встречных, где искать Трама, он говорит: «Его я всегда узнаю по глазам». Клика тоже можно узнать по его «разноцветным огням», и далее это подтверждается – по этому признаку мы можем быть уверены, что перед нами именно он и никто другой: «Один глаз розовый, другой темней». В критические моменты глаза Клика даже способны слезоточить («слезятся разноцветные огни»). Таким образом, глаза-фары являются индивидуальной характеристикой личности, неким окном, через которое мы можем заглянуть в душу (не)одушевленного существа[142].

Человеческие глаза трамваев вкупе с их индивидуальными особенностями и характерами, их способностью разговаривать явно нарушают нормы и принципы, которым должны были соответствовать герои произведений детской литературы советской эпохи. Зачем Мандельштам очеловечил неживой предмет? Об этом говорится в самом начале его сатирической статьи «Детская литература»:

Детская литература – вещь трудная. С одной стороны, нельзя допускать очеловеченья зверей и предметов, с другой – надо же ребенку поиграть, а он, бестия, только начнет играть, сразу ляпнет и что-нибудь очеловечит. За детской литературой нужен глаз да глаз (с. 50).

В заключительной фразе используется идиома, в которой присутствует слово «глаз» – тем самым сатирически обыгрывается тот самый испытующий взгляд неусыпной идеологической цензуры и других властных органов, направленный на литературу для детей. Но у этой фразы есть еще один смысл, поскольку испытующий взгляд может означать и взгляд читателя, искушенного в чтении текстов, которые написаны эзоповым языком, также входящего в разряд целевой аудитории этой книги.

И в самом деле, читатель, понимающий эзопов язык, чтобы расшифровать наиболее тонкие смыслы рассматриваемого стихотворения Мандельштама, должен внимательно искать его интертекстуальные связи. Роман Тименчик в своем семиотическом исследовании «К символике трамвая в русской поэзии»[143] продемонстрировал, что в начале двадцатого века образ трамвая в русской поэзии возникает довольно часто. Однако стихотворение Мандельштама о потерявшемся трамвае не может не вызвать в памяти широко известной баллады Николая Гумилева «Заблудившийся трамвай»[144]. В ней дается сюрреалистическое описание путешествия летучего трамвая в потустороннем мире.

Шел я по улице незнакомой

И вдруг услышал вороний грай,

И звоны лютни, и дальние громы,

Передо мною летел трамвай.

Как я вскочил на его подножку,

Было загадкою для меня,

В воздухе огненную дорожку

Он оставлял и при свете дня.

Мчался он бурей темной, крылатой,

Он заблудился в бездне времен…

Остановите, вагоновожатый,

Остановите сейчас вагон!

В волшебном потустороннем мире, «в бездне времен» лирический герой лицом к лицу сталкивается даже с человеком, о котором знает, что тот уже умер.

И, промелькнув у оконной рамы,

Бросил нам вслед пытливый взгляд

Нищий старик, – конечно, тот самый,

Что умер в Бейруте год назад.

Интертекстуальная связь с гумилевской балладой дает ключ к расшифровке эзопова иносказания и раскрывает перед нами иные смыслы стихотворения Мандельштама. Оно предстает перед читателем не просто невинной детской сказочкой, но произведением тонким, изощренным и на уровне взрослого восприятия и культуры обладающим вполне поддающимся интерпретации смысловым подтекстом, скрытым под обложкой внешне простой и непритязательной детской книжки.

Дальнейшие намеки в тексте стихотворения лишь подкрепляют такую интертекстуальную интерпретацию, указывая на связь между двумя поэтами, Мандельштамом и Гумилевым. Например, в стихотворении Мандельштама обозначается приблизительный географический антураж, на фоне которого происходят события.

Начиналась улица у пяти углов,

А кончалась улица у больших садов.

Как отмечает в статье «Трамвайное тепло» Завадская, этот маршрут заканчивался в Царском селе, где жил Николай Гумилев (с. 55). Установив интертекстуальную связь этого стихотворения с балладой «Заблудившийся трамвай», связав оба произведения сквозным образом Клика, также заблудившегося, потерявшегося трамвая, мы видим, что поэт привносит в текст и элементы собственной каждодневной реальности. И действительно, трудно теперь не увидеть, что в стихотворении «Два трамвая» в образе заблудившегося Клика воплощен покойный поэт Гумилев, а сам автор выступает в образе Трама, который разыскивает своего друга. Евгений Штейнер утверждает, что имена трамваев у Мандельштама не случайно имеют некое анаграмматическое соответствие: «Трам – Мандельштам и Клик – Николай Гумилев»[145]. Связь между двумя родственными трамваями, в таком случае, становится связью между двумя родственными поэтами[146].

Таким образом, книжка с картинками, якобы предназначенная для детского читателя, содержит в себе мощный подтекстовый пласт, связанный с памятью Николая Гумилева, уже четыре года как погибшего. Подобно старику, «что умер в Бейруте год назад», но воскрешенному в балладе «Заблудившийся трамвай», сам автор баллады воскрешен в стихотворении «Два трамвая». Этот акт поэтического воскрешения становится еще более знаменательным, когда мы узнаем, что казнь Гумилева в августе 1921 года за мнимое участие в белогвардейском заговоре нанесла глубокую душевную рану Мандельштаму, как, впрочем, и всей творческой интеллигенции Петрограда, которая рассматривала этот акт как «конец Петрограда» или «конец для интеллигенции какой-либо нормальной жизни»[147]. В этом смысле стихотворение «Два трамвая» можно рассматривать как поэтический пересмотр этого трагического и болезненного события средствами литературы, в частности детской, и демонстрацию нового взгляда на него. В письме к вдове Гумилева Анне Ахматовой, написанном как раз в то время, когда создавалось это стихотворение, Мандельштам признавался, что его диалог с Николаем Степановичем, в сущности, никогда не прерывался (Завадская, с. 55). Это говорит о том, что Мандельштам чувствовал неразрывную потустороннюю связь с Гумилевым, был способен общаться с погибшим поэтом, что также подкрепляет нашу версию.

Литература для детей по многим причинам оказалась идеальным местом, где можно было без опаски затрагивать подобные темы. Казнь опального поэта сама по себе предмет весьма предосудительный, об этом немыслимо было говорить открыто; зато в таком жанре, как поэзия для детей, затронуть подобную тему, завуалировав ее эзоповыми иносказаниями, вполне можно было. Простота языка, образов и сюжета предоставляла возможность наделить содержание аллегорическими смыслами. Условности детской литературы позволяли писателю изменить жребий слабого и ранимого героя в соответствии с жесткими, но справедливыми законами фольклора, в частности сказочного жанра, или более мягкими нравами, царящими в области детской литературы, даже если он обращается к трагическим событиям, которые касаются его лично. Гумилев и другие политические жертвы режима безвозвратно сгинули, но герой детского стихотворения, потерявшийся трамвай Клик, в конце концов нашелся, верный друг Трам его разыскал-таки («И Клика находит на площади Трам»). В детской книжке Мандельштама на передний план выдвигается идея верной дружбы между двумя трамваями, а Трам наделяется способностью избавить друга Клика от печальной участи. Стихотворение «Два трамвая» написано эзоповым языком, с глубоким подтекстом; создавая это произведение, поэт желает высказаться и тем самым облегчить боль потери, которую испытывал лично, как, впрочем, и вся интеллигенция в целом; прочитанное как тщательно завуалированная дань памяти покойному Гумилеву, где дается иная картина известных исторических событий, оно приобретает огромное значение в творчестве поэта. Своими контекстуальными, подтекстовыми и интертекстуальными ассоциациями оно говорит о многом, даже если обращается к разным читателям, которые прочитывают в нем совершенно разные истории.

В более широком смысле последние строки этой незатейливой детской сказки дают нам нравственный урок, смысл которого заключается в том, что сильный всегда должен относиться к слабому с состраданием и не отказывать ему в помощи:

…Я возьму тебя сейчас на прицеп.

Ты моложе – так ступай на прицеп!

Если же, однако, читать его как зашифрованный отклик на гибель Гумилева, сгинувшего и не вернувшегося, то стихотворение обретает гораздо более сложный вид. В нем косвенным образом подвергаются критике жестокий, тиранический режим и общество, в котором униженный и слабый, тот, кому не удается устоять на рельсах, удержаться в колее, не имеет никакой защиты. Единственная надежда для него – преданные друзья, которые сделают все, чтобы снова найти его и помочь ему[148]. Подтекст этого стихотворения для детей содержит в себе осуждение холодного безразличия большого города к тем, кто слаб, кто попал в беду.

Равнодушными к настойчивым просьбам Клика подсказать, где можно отыскать Трама, остаются многие обитатели большого города, и безразличие их ответов, выраженных одинаковыми короткими фразами со смежной рифмовкой и рубленым ритмом, звучит насмешливым рефреном стихотворения.

Мы не знаем ничего,

Не видали мы его.

Этот рефрен подчеркивает, насколько беспомощна личность перед стеной равнодушия большого города и общества в целом, насколько глубоко может ощущать она одиночество.

Например, Трам в ходе своих поисков обращается к высокому, семиэтажному дому, стоящему на пересечении трех улиц, и просит его о помощи, поскольку этот дом занимает в городе идеально выгодную позицию и, по-видимому, обладает высоким авторитетом:

– Tы скажи, семиэтажный

Каменный глазастый дом,

Всеми окнами ты видишь

На три улицы кругом,

Не слыхал ли ты о Клике,

О трамвае молодом?

Но мольба Трама и здесь не находит отклика, дом встречает ее с каменным равнодушием и привычным уже жестокосердием. Ответ его звучит злобно и язвительно.

Дом ответил очень зло:

– Много здесь таких прошло.

Это величественное здание предстает перед читателем сущим злодеем, которому наплевать на бедственное положение всякого заблудившегося в каменных джунглях. Этот ответ – кульминация безжалостного равнодушия большого города; вдобавок в нем звучит мысль, что такое здесь случается нередко.

Мы вслушиваемся в стихотворные аллюзии, которые отчетливей слышны на фоне обозначенной в подтексте печальной судьбы Гумилева, и этот гордый собственным величием дом предстает перед нами в неприглядном свете и в более конкретном смысле. Трам обращается к нему по той причине, что тому с высоты прекрасно видно на все стороны, он должен знать, что творится вокруг, и, возможно, знает, что случилось с Кликом. И дом не пытается утверждать, что ему не известна судьба Клика, нет, просто ему наплевать на него, как и на любого другого обитателя города, поскольку случившееся с бедным трамваем здесь – обычное дело. В этом смысле каменный, холодный, неколебимо-бесстрастный дом выступает косвенным виновником преступлений, совершающихся против всех обитателей города, поскольку для него их судьба ничего не значит. Он становится символом безличной, безжалостной власти, которая отказывает в помощи тем, кто пытается разыскать своих таинственно исчезнувших любимых. Таким образом, бдительно следящий за происходящим в городе каменный дом не олицетворяет ли собой тайную полицию, то есть то самое учреждение, которое ответственно за злодейское убийство поэта Николая Гумилева? На иллюстрации Эндера герой представлен рядом с ним крошечной, до предела упрощенной фигуркой, помещенной в самом низу, у основания этого величественного здания, окруженного и другими большими, многооконными домами, холодно и отчужденно, свысока взирающими на его бедственное положение. Рискнем предположить, что совсем не случайно здание КГБ, расположенное на Лубянской площади в Москве, как и зловещее здание в стихотворении Мандельштама, имеет семь этажей и выходит окнами сразу на три улицы. В данном случае Эндер также прибегает к средствам эзопова языка, но уже по-своему, изобразив не семиэтажное, а восьмиэтажное здание, а ряд домов поместив непосредственно рядом с ним, чтобы не было видно, что оно стоит на слиянии трех улиц, и тем самым завуалировав зловещую связь со зданием на Лубянке.

Несмотря на довольно жуткий подтекст, предназначающийся, разумеется, взрослому читателю, традиции и условности жанра детской литературы дают автору возможность подправить конец этой истории. В структуралистских терминах Проппа, которыми он описывал фольклорную традицию сказки и которые равным образом применимы к произведениям для детей, первоначальная недостача должна быть восполнена, а вредительство ликвидировано. Итак, Трам находит Клика, об этом говорится в одной-единственной строке стихотворения, стоящей отдельно от остального текста. Герой обретает потерю, гармония восстанавливается, стихотворение венчается счастливой встречей двух друзей и монологом Трама, наконец-то нашедшего друга.

И сказал трамвай трамваю:

– По тебе я, Клик, скучаю,

Я услышать очень рад,

Как звонки твои звенят.

Трам говорит, что скучает по другу Клику, и тут нельзя не обратить внимание, что он употребляет этот глагол не в прошедшем, а в настоящем времени; складывается впечатление, что он обращается к другу так, будто еще не нашел его, и это снова придает стихотворению дополнительные смыслы, если читать эти строки как обращенные к Гумилеву. Трам говорит, что он рад услышать, как звенят звонки Клика, и это в очередной раз наводит на мысль, что речь идет о поэзии Гумилева, продолжающей звучать даже тогда, когда автор уже мертв. И в высшей степени необычно для детского стихотворения выглядит предпоследняя строфа, содержащая вопрос Трама и ответ Клика: «Где же розовый твой глаз? Он ослеп». Трамвай Клик потерял свой розовый прожектор, что символизирует утрату светлого оптимизма, чистоты и невинности, состояния, когда смотришь на мир как бы сквозь розовые очки; эту утрату он понес, когда у него что-то сломалось, когда ему пришлось пройти через испытания, позор и бесчестие, ощутить на себе жестокость равнодушного мира. Напоминание о последствиях страданий персонажа, характерное для фольклорной традиции и ритуалистической практики, весьма необычно для детской сказочки. Оно говорит о том, что эта история обладает глубиной гораздо более мрачной, чем можно представить себе с первого взгляда.

Действительно, Клик ослеп на один глаз, что наводит на мысль об одноглазом Одине, этом северном Эдипе, который пожертвовал одним глазом в обмен на мудрость[149]. И другие всем известные примеры слепоты в классической традиции говорят о том, что этот телесный недостаток может быть связан с необычными способностями; вспомним, например, слепого певца Гомера или слепого прорицателя Тиресия. В этом смысле ущербное зрение Клика не только говорит об обретенной в результате испытаний и страдания мудрости, но может указывать на его поэтический или провидческий дар[150].

В самом деле, зрение, способность хорошо видеть выступает яркой метафорой на протяжении всей этой истории о двух трамваях. Это начинается с приема очеловечивания трамваев, когда читатель видит перед собой не трамвайные фары, а глаза, и не просто глаза, а разноцветные, отличающие Клика от всех других, придающие ему черты неповторимой личности. И далее, когда Трам встречается с величественным зданием, востроглазым и всезнающим, но ужасным своим ледяным равнодушием, и, наконец, когда Трам становится свидетелем того, что в результате тяжелых испытаний Клик ослеп на один глаз. Различие в цвете глаз, отмеченное в начале стихотворения и, более того, различие между здоровым и слепым глазами в конце его идеально выражает амбивалентность этого литературного текста, как и вообще литературных произведений, и произведений для детей в частности, написанных эзоповым языком. Это порождает как бы двойное видение текста, поскольку автор адресует свое произведение сразу двум категориям читателей: одним он стремится передать некую тайную информацию, для других сделать все, чтобы они не обнаружили ее, и эти последние, не обладая способностью прочитать и расшифровать смыслы, выраженные эзоповым языком произведения, вынуждены закрывать на него глаза или просто смотреть сквозь пальцы.

Пер. Владимира Кучерявкина

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК