3

В октябре 1935 года Айвор Монтегю, английский левый интеллектуал, коммунист, друг Эйзенштейна, знаток, энтузиаст и пропагандист кино (особенно советского), готовил лондонскую премьеру «Трех песен о Ленине», фильма, снятого Дзигой Вертовым по заказу советского правительства к десятой годовщине смерти вождя. Монтегю знал русский и мог перевести субтитры сам. Но чтобы сохранить в переводе поэтическую форму и выразительность трех записанных в Средней Азии народных (или выдаваемых за таковые) песен о Ленине, на которых основана композиция фильма, он решил обратиться за помощью к профессиональному литератору. Выбор пал на молодого, но уже известного поэта, который в то время разделял политические симпатии Монтегю и его интерес к экспериментальному кино. Поэта звали Уистан Хью Оден.

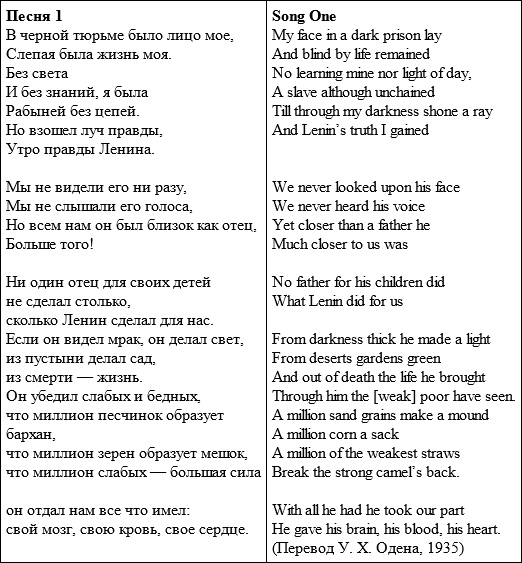

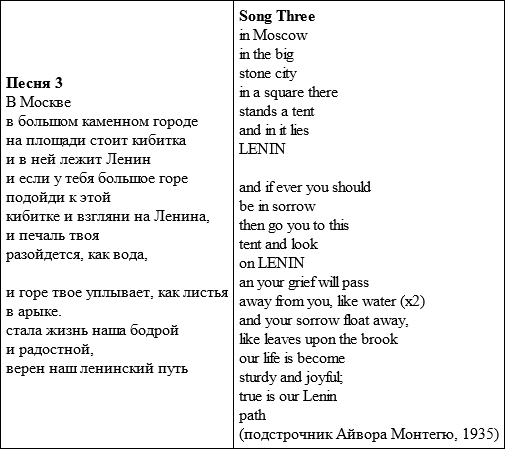

Фильм Вертова разделен на три части, каждая из которых представляет собой довольно свободный монтаж отрывков из документальной хроники жизни и похорон Ленина и материалов, отснятых Вертовым в Советской Средней Азии. Нарративная структура задается субтитрами: лозунгами, изречениями Ленина и, прежде всего, текстами народных (предположительно узбекских или киргизских) поминальных песен о Ленине, данных в русском переводе. Монтегю перевел эти тексты с русского на английский прозой, а Оден взялся за перевод поэтический. Биографам Одена об этом эпизоде стало известно в 2009 году, когда киновед Дэвид Коллард обнаружил в архиве Монтегю папку с оденовскими переводами первой и второй песни (третья осталась в виде составленного Монтегю подстрочника)[196]. Ниже эти тексты приводятся вместе с русскими оригиналами.

Три песни о Ленине, 1934, субтитры

Первая песня переведена весьма изобретательно. Оден вводит в перевод отсутствующие в русской версии рифму и размер, при этом почти буквально сохраняя лексику подстрочника. Единственное отступление от русской версии заметно ее улучшает: на месте пресного «миллион слабых – большая сила», у Одена яркий, идиоматичный и к тому же более «восточный» образ: «A million of the weakest straws / Break the strong camel’s back» («миллион самых тонких соломинок ломают спину сильному верблюду»).

Для перевода второй песни Оден выбирает свободный стих. Он почти не отступает от (несохранившегося) подстрочника Монтегю, но придает тексту интонацию торжественной и скорбной серьезности при помощи синтаксических и ритмических повторов. Ср., например, отсутствующую в оригинале анафору «If he would but return…» в первой строфе или повторение «in a hut; in a hut beyond the marshes» в последней строчке. Перевод третьей песни (если он существовал) до нас не дошел; в папке сохранился лишь подготовленный Монтегю подстрочник.

При всем пиетете к Одену, критики восприняли новонайденные переводы как курьез, представляющий скорее биографический, чем литературный интерес[197]. Вероятно, поэтому оденоведы до сих пор не обратили внимания на структурное и тематическое сходство между фильмом Вертова (и переведенными Оденом песнями) и написанной четырьмя годами позже элегией памяти Йейтса.

Между тем некоторые параллели очевидны. И фильм Вертова, и стихотворение Одена оплакивают смерть великого современника (политика у Вертова, поэта у Одена), случившуюся, что немаловажно для обоих произведений, в январе. И фильм, и стихотворение разделены на три части; три поэтических фрагмента в элегии, три раздела (три «песни») в фильме.

Оденовские переводы «песен» различаются между собой формально: первая зарифмована и выдержана в четырехстопном ямбе; вторая переведена слегка ритмизованным верлибром. Три части элегии так же различаются формой: первая написанa ритмизованным верлибром, вторая нерегулярным шестистопным ямбом без рифмы, а третья (которая, как мы помним, особенно нравилась Бродскому) рифмованным четырехстопным хореем. Несколько навязчивый тетраметр рифмованных фрагментов (первой песни о Ленине и третьей части Элегии) напоминает дидактическую интонацию протестантских церковных гимнов[198].

В контексте «Трех песен» (и собственно «песен», и видеоряда фильма) элегия приобретает новый смысл; трудно избавиться от ощущения, что во многих случаях Оден сознательно противопоставляет смерть Йейтса смерти Ленина, поэтическое – политическому.

Йейтс и Ленин умерли в январе, который в обоих случаях выдался очень холодным. Документальные кадры января 1924 года (сцены «похороны, прощание с телом») в фильме Вертова перекликаются со знаменитым «климатическим» вступлением элегии:

He disappeared in the dead of winter:

The brooks were frozen, the airports almost deserted,

The snow disfigured the public statues;

Mercury sank in the mouth of the dying day.

Он растворился в холоде зимы:

ручей замерз, аэропорты пустовали,

снег сильно повлиял на вид знакомых статуй,

и градусник тонул во рту истекших суток.

(Пер. Иосифа Бродского)

Затем и у Вертова, и у Одена сменяется перспектива. Вертов перемежает кадры похорон с картинами скорбящих о Ленине в разных уголках СССР, как бы подымаясь над страной. Оден тоже, очень кинематографически, укрупняет масштаб повествования:

Far from his illness

The wolves ran on through the evergreen forests,

The peasant river was untempted by the fashionable quays;

Вовне, чужды его болезни, где-то

неслись в вечнозеленых кущах волчьи стаи,

река селян бежала набережных модных.

(Пер. Иосифа Бродского)

При этом у Вертова панорамный взгляд утверждает абсолютную важность смерти Ленина для всей страны: все и повсюду охвачены скорбью. А у Одена, наоборот, смерть Йейтса не меняет совершенно ничего, мир ее не замечает.

Главный идеологический и пропагандистский посыл «Трех песен» – символическое тождество вождя и народа: Ленин умирая не умирает, так как он и страна – одно. Mетафора человек-государство есть и в элегии, но употреблена она в противоположном смысле: смерть Йейтса описывается как бунт его тела-страны:

The provinces of his body revolted,

The squares of his mind were empty,

Silence invaded the suburbs,

The current of his feeling failed; he became his admirers.

губернии тела глухо восставали,

пустели площади рассудка,

молчанье вторглось в пригороды, ток

чувств вдруг иссяк; и вспыхнули его

поклонники.

(Пер. Иосифа Бродского)

У Вертова Ленин становится страной, его существование продолжается в коммунистических стройках и трудовом героизме масс, которым посвящена третья часть фильма. У Одена Йейтс продолжает скромное посмертное существование в сознании читателей. В фильме грандиозная реакция на смерть Ленина достигает кульминации в кадрах пяти минут молчания, соблюдаемых всеми жителями страны; у Одена этому эпизоду соответствует намеренно сниженное, будничное описание того, как запомнится смерть Йейтса:

A few thousand will think of this day

As one thinks of a day when one did something slightly unusual. [несколько тысяч запомнят этот день, как мы запоминаем день, когда сделали что-то слегка необычное.]

Итак, если Оден действительно имел в виду сравнение двух смертей, то за знаменитым афоризмом второй части элегии: poetry makes nothing happen [поэзия последствий не имеет[199]] можно угадать оставшееся неназванным, но подразумеваемое продолжение: unlike politics [в отличие от политики].

Третья часть элегии – которая воспевает поэзию как источник внутренней свободы и достоинства человека, содержит прямые образные и лексические совпадения с первой песней о Ленине в оденовском переводе.

Ср. в «Элегии»:

In the deserts of the heart

Let the healing fountains start,

In the prison of his days

Teach the free man how to praise.

[Отвори целительные источники / в пустынях сердца, в тюрьме его дней научи свободного человека возносить хвалу.]

В «Первой Песне о Ленине» в переводе Одена:

My face in a dark prison lay

And blind by life remained

No learning mine nor light of day,

A slave although unchained

Till through my darkness shone a ray

And Lenin’s truth I gained.

[мое лицо томилось в темнице, я проводила жизнь в слепоте, не ведая ни учения, ни дневного света. Хоть и без цепей, я оставалась рабыней, до тех пор, пока в моей темноте не вспыхнул луч света, пока я не обрела ленинскую истину.]

…

From darkness thick he made a light

From deserts gardens green.

[из мрачной тьмы он сделал свет, из пустынь зеленые сады.]

В песне паранджа (и вообще судьба неграмотной женщины Востока) называется «темной тюрьмой лица», в элегии всякий современный западный человек живет в «тюрьме дней»; в песне Ленин превращает пустыни в зеленые сады, в элегии поэт открывает «целительные источники в пустынях сердец».

Все это вовсе не значит, что в понимании Одена (в период написания элегии все еще довольно «левого») миссии общественного деятеля и поэта противоположны. Скорее, они дополняют друг друга: прогрессивный политик, каковым Оден считал Ленина, приносит обществу внешнюю, «ощутимую» свободу (например, от паранджи); поэт, которому можно быть и реакционным (как Йейтс, Клодель, Киплинг), освобождает человека изнутри.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК