Юлиан Долгин В сороковые годы

— Хотите: я назову двадцать рифм на слово «любовь»? — задиристо сказал Михаил Кульчицкий.

Когда-то это было проблемой для поэтов, скованных традиционным номиналом «новь» и «кровь», не говоря уже о менее употребимых «бровь», «свекровь», «морковь», «готовь», и прочем. Но требование повтора последних звуков в рифме давно не котировалось. Поэзия выходила на простор «любой» рифмы. И — конкретно — вопрос Михаила Кульчицкого меня не заинтриговал. Обратило внимание другое: интерес к спектру созвучия. (С таким предложением мог обратиться ко мне в ту пору еще только один поэт.)

Большой известностью в литературных и студенческих кругах Москвы пользовались в ту пору поэты-литинститутцы Павел Коган, Михаил Кульчицкий, Сергей Наровчатов, Дезик Кауфман (впоследствии — Давид Самойлов[2]) и Борис Слуцкий. Даю не исчерпывающий список тогдашних литинститутских знаменитостей. Я называю, по моему мнению, наиболее одаренных и перспективных. Правда, Слуцкий в особенно одаренных не значился (впоследствии он опроверг это заблуждение). Но зато ходил в общепризнанных вожаках. Энергичный и деятельный, он уверенно командовал парадом и пользовался несомненным авторитетом среди коллег по перу.

Если Бориса Слуцкого можно признать организационным главой плеяды талантов Литинститута предвоенных лет, то Павел Коган, несомненно, был душой компании. Он и Михаил Кульчицкий, такие разные как люди (Павел — экспансивный, красноречивый, подвижный, как ртуть; Михаил — самоуглубленный, немногословный, спокойно-монументальный), имели одно общее: оба были романтиками до мозга костей. Но Коган был романтиком-традиционалистом (от Пушкина), а Кульчицкий — романтиком-новатором (от Хлебникова). И оба, как положено романтикам, сложили головы на войне. «Любовь» все же рифмуется в первую очередь с кровью.

Вся ведущая плеяда молодых поэтов Литинститута участвовала в Отечественной войне, но не все вернулись с войны. Раньше других вошли в литературу Михаил Луконин и Сергей Наровчатов. Борису Слуцкому и Давиду Самойлову предстоял долгий и тернистый путь прежде, чем они достигли успеха.

А позже всех — спустя два-три десятка лет, то есть в 60—70-е годы, — добился признания тот, еще не названный мной, кто не входил на равных в ядро литинститутских корифеев, но как бы примыкал к нему, встречая понимающую заинтересованность Кульчицкого и более или менее снисходительное покровительство Слуцкого. Между тем имя его с конца 30-х годов окружили легенды, а в сороковые — пятидесятые годы достопамятную квартиру на Арбате считали своим долгом посетить многие начинающие поэты. Шли паломники послушать настоящие стихи, окунуться в атмосферу истинной поэзии, поучиться у «гениального Николая Глазкова».

Илья Сельвинский, вырастивший не одну смену молодых поэтов Литинститута, давал первый урок только что поступившим:

«Каждый год в институт поступает какой-нибудь гений. Он убежден, что все постиг и пишет стихи как нельзя лучше. Но тут ему приходится убедиться, что другие умеют рифмовать не хуже, чем он.

Встречаю его через месяц и спрашиваю во всеуслышание: „Ну как? Все еще считаешь себя гением?“

Он мнется и говорит: „Нет, больше не считаю…“

Так у меня бывало со всеми гениями. За одним исключением. Поступил в институт Николай Глазков. Тоже — гений.

Через некоторое время спрашиваю его:

— Глазков! Считаешь себя гением?

Отвечает:

— Да, я — гений.

Ну, думаю, подождем…

При следующей встрече снова задаю тот же вопрос. И Глазков снова отвечает: „Да!“

И так я его постоянно спрашивал, но он оставался при своем. Единственный случай на моей жизни».

Почему Сельвинский относил Глазкова к категории неисправимых самозванцев? Легче всего ответить: из самолюбия. Большой поэт неохотно признает величину, сопоставимую с ним. Но Асеев дал Глазкову рекомендацию в Литинститут, а Кирсанов, пусть не активно, одобрял Колину поэзию.

В неприятии Глазкова сказывалось не изжитое Сельвинским ревнивое отношение к Маяковскому. В стихах Николая Глазкова Сельвинский не мог не почувствовать духа молодого Маяковского.

Глазков пришел в Литинститут из пединститута.

Я познакомился с Николаем Глазковым в 1939 году, когда поступил в МГПИ, где он уже учился на втором курсе литфака. Нас объединило стремление к новаторству в поэзии. Мы объявили себя и наших приятелей-студентов «небывалистами», то есть небывалыми поэтами. Не ручаюсь за всех, но Николай Глазков был небывалым поэтом.

В Литинститут он пришел с ворохом стихов весьма задиристого и себярекламного характера. Стихотворение «Вперед к Маяковскому!» — кредо поэта того периода. Внешне его стихи выглядели эпигонскими (за что Сельвинский и ухватился!).

Мало кто заметил за бравадой и эпатажем ту пронзительную искренность, которая составляла душу поэзии Глазкова.

Студенческая аудитория.

Выступают молодые поэты.

Каждый выдает товар лицом. (Не огрубляю. Слуцкий мне говорил: «Долгин, выдай стих!»)

Итак, — в порядке признанного в их кругу старшинства — Слуцкий, Кульчицкий и другие выступают со своими программными стихами. Каждый читает по одному стихотворению. Завершает парад Глазков озорным четверостишием о похождениях на балу удалого Хаз-Булата.

Взрыв одобрительного смеха.

Л. Ю. Брик и В. А. Катанян

…Отчего же такой пустячок?

Пушкинская лирика имеет несколько этажей. Верхний, смыкающийся с небом, — «Пророк», «Бедный рыцарь»; нижний, уходящий в землю, — рифмованная шутка, острота, каламбур.

Глазков имел право на свой нижний этаж. Это в порядке вещей. Плохо то, что знатоки Литинститута санкционировали именно нижний Колин этаж и в таком — заниженном — качестве приняли Глазкова.

Слепота, как будто необъяснимая, учитывая, что в ту пору среди плеяды Слуцкого был в моде критерий: «стихи выше уровня моря». Да, все названные поэты-литинститутцы писали выше уровня моря и, наверно, догадывались, что есть еще уровень гор. Михаил Кульчицкий работал на этом уровне. Однако стихи Глазкова поднимались порой выше гор!

Но не все это видели!

Бросалось в глаза то, что поближе и попроще, — Колин примитив, забавный кунштюк, балаганный раек, стихотворно-цирковой номер. Вот так Глазков стал фигурировать в роли поэта-комика, клоуна, шута. И, скажем прямо, не без удовольствия с его стороны. И все-таки это была маска — не мистификации ради, а чтобы скрыть свою исключительную ранимость. Маска шута-эксцентрика.

Помню, как-то Глазков пригласил меня к Лиле Юрьевне Брик, а я тогда постеснялся пойти к ней. И все-таки в годы войны я познакомился с Лилей Юрьевной, и она о многом мне рассказала. И вот снова прокручиваю на экране памяти увиденное и услышанное.

Накануне войны Лиля Брик после десятилетнего перерыва вновь соприкоснулась с поэзией. Она слушала стихи литинститутцев и безошибочно отдала предпочтение Кульчицкому (Глазков не выступал).

…Солнышко заглянуло в подвал, где снимал угол Михаил Кульчицкий. Большие лучистые глаза Лили Юрьевны вместе с ее улыбкой — сноп света! Понятно, она уже не молода и не победительна, как прежде, но глаза и улыбка — те же…

Вскоре в ее доме появился и Борис Слуцкий. Между прочим он сказал Лиле Юрьевне:

— А вы знаете, есть у нас такой чудак… Личность странная, но стихи талантливые…

— Что ж! Приведите его ко мне. Любопытно познакомиться.

Глазков был представлен Лиле Брик[3]. И — совершенно непредвиденно — сразу вытеснил из поля зрения именитой хозяйки дома всех прочих.

Она выделила его, как выделяют драгоценный перл из полудрагоценных камней и просто мишуры.

Взглядом, устремленным в одну точку, угловатыми и резкими движениями — всеми своими манерами Глазков производил впечатление намеренно вызывающего к себе внимание человека. В его поведении усматривалась какая-то вычурная искусственность. Тем разительнее, по контрасту, был эффект от его абсолютно лишенных деланности и заданности, естественных, как разговорная речь, совершенно чистосердечных стихов.

Людей, привыкших к стихотворному штампу и высокопарным декларациям, эта обнаженная откровенность пугала и отталкивала. Она представлялась им кощунственным посягательством на убаюкивающие их привычные каноны. Всегдашняя дань, которую платит поэт за новаторство, — неприятие.

У Глазкова был узкий круг приветствовавших его поэзию друзей и знакомых.

Но первое авторитетное безоговорочное понимание и одобрение он встретил у Лили Брик.

Как относился Глазков к Лиле Брик? Он — неутомимый изобретатель остроумных и метких прозвищ-титулов себе и своим знакомым — назвал ее одной из двух умнейших. (Другая умнейшая — Лиля Ефимовна Попова, подруга и творческая сотрудница необыкновенного Чтеца-Артиста Владимира Яхонтова.)

Как-то, выясняя отношения (кто «настоящий» друг и кто «ненастоящий»), Глазков сказал мне: «Леня! Кроме Жени Веденского и Лили Брик, у меня друзей не было».

Евгений Веденский — ближайший друг Коли с детских лет, в военные годы, когда Глазков бедствовал, оказывал ему денежную поддержку. Лиля Брик в критический период жизни Глазкова (сорок четвертый год) приютила его у себя и едва ли не спасла от голодной смерти…

Вернувшись в Москву из Горького в годы войны, один в заброшенной квартире на Арбате, Глазков отчаянно бедствовал. Не имея никакого литературного заработка, Николай поневоле промышлял чем угодно, лишь бы достать деньги на жизнь. Он нанимался расчищать снег с крыш, колоть дрова, таскать, по его выражению, «мебеля» и т. п. В кратковременный период рыночного оживления пробовал себя и в торговле папиросами, но, увы, безуспешно… Замотанный, задерганный Коля с благодарностью принял протянутую ему руку помощи Лили Юрьевны.

Навряд ли квартиру Бриков 40-х годов можно назвать литературным салоном, хотя превосходно разбирающаяся в искусстве, остроумная и проницательная хозяйка, радушно принимая в те суровые годы многих ярко-талантливых людей, сумела создать атмосферу салона в лучшем смысле этого слова. У нее бывали артисты Николай Черкасов, Владимир Яхонтов, Майя Плисецкая; поэты Семен Кирсанов, Сергей Наровчатов, Борис Слуцкий, Муза Павлова и Николай Глазков.

Лиля Брик — великая любовь Маяковского.

Николай Глазков — поэтическая любовь Лили Брик.

Вопреки слухам, сплетням, невежественному вздору и злонамеренной клевете, Лиля Юрьевна Брик как Ангел Хранитель с проникновенным вниманием и заботливой взыскательностью сопровождала Владимира Владимировича на его нелегком жизненном и творческом пути.

Ангелом Хранителем она оказалась и для Глазкова.

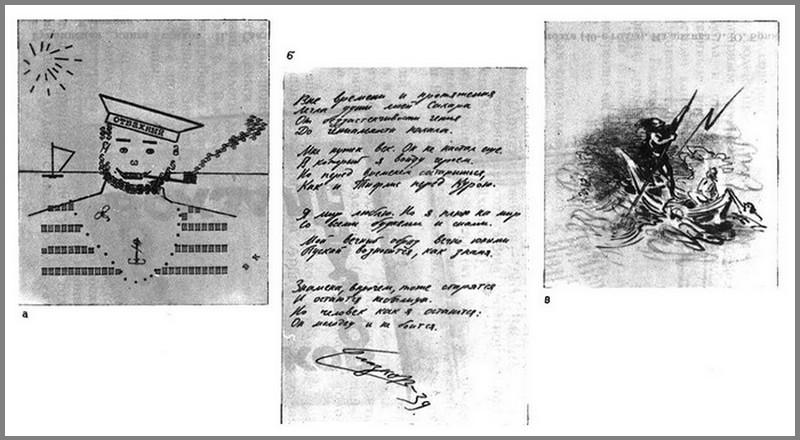

Рукописная книга стихов Н. Глазкова, собранная и оформленная друзьями поэта (40-е годы). Из архива Л. Ю. Брик и В. А. Катаняна

а) Моряк. Рисунок на машинке работы В. Катаняна

б) «Вне времени и протяжения…» Автограф Н. Глазкова, 1939 год

в) Рисунок худ. В. Алфеевского к стихотворению «Один мудрец, прожив сто лет…»

г) Рисунок худ. Д. Штеренберга к стихотворению «Все это очень глупое, как небо голубое…»

д) Рисунок худ. А. Тышлера к стихотворению «Колесо бессмысленной фортуны…»

е) Рисунок А. Хохловой к стихотворению «Черт»

Лиля Брик говорила мне о Хлебникове: «Глазков удивительно похож на него. Прямо — копия…»

Рисунок художника Митурича, изображающий Хлебникова на смертном одре, больше, чем фотографии, подтверждает слова Лили. Внешнее сходство усугублялось сходством внутренним. Как Велимир, Николай был анфан тэрибль отечественной поэзии.

Но анфан тэрибль — только часть правды, хранимой на тэрра инкогнита.

В квартире Бриков Глазков, кроме участия и восхищения Лили Юрьевны, нашел приветливую поддержку Осипа Максимовича Брика, единомышленника Маяковского по Лефу, и Василия Абгаровича Катаняна — тонкого исследователя жизни и творчества Владимира Владимировича.

Естественно: то, что было неприемлемо для Сельвинского, вызвало одобрение друзей Маяковского, разглядевших в Глазкове за видимостью недоросля-вундеркинда своеобразного нового поэта-философа.

В Николае Глазкове причудливо сочетались простодушие наивного младенца и премудрость многоопытного старца. В 20 лет он рассуждал порой как десятилетний, порой — как столетний, а порой — как тысячелетний Мафусаил. Буддист сказал бы: у Глазкова за счет предыдущих жизней огромная чаша накоплений. Но Николай, отличаясь широтой мышления, с буддистом не согласился бы как православный христианин.

Именно в этом качестве в первые дни войны он пишет свою «Молитву», где простодушие и премудрость нерасторжимы:

Господи, вступися за Советы,

Сохрани страну от высших рас,

Потому что все Твои заветы

Нарушает Гитлер чаще нас…

Однако недаром в семье Глазковых сохранилось предание об одном из ее предков — мятежном иерее, взбунтовавшемся против схоластических догматов официальной религии. Несмотря на христианство, взаимоотношения Николая с богом были сложные:

Я прихожу к монахам

И говорю им как поэт:

«Вы, ничтожные, как Монако,

Знайте, что Бога нет».

Я прихожу к атеистам

И говорю как пророк:

«Там, на небе мглистом,

Есть Господь Бог!»

Не менее сложно порой складывались отношения Глазкова с людьми. Маска шута веселила далеко не всех. За Глазковым полз хвост нелестных эпитетов, вроде: «ненормальный» или — того хуже — «сумасшедший».

Опять Хлебников!

Изнанка короны короля поэтов — вериги юродивого. Однако, если обыватели и профаны с негодованием отворачивались, творческая молодежь Литинститута середины сороковых годов посещала Глазкова и в той или другой мере училась у него. Так же вернувшиеся с фронта поэты из плеяды довоенных звезд убедились на новых стихах Николая, что он нечто большее, чем виртуоз каламбура или юморист-парадоксалист…

Медленно, но верно, Глазков становился поэтом для поэтов.

Литературных друзей Коле всегда хватало с лихвой. Но постоянно и достоверно симпатизировали Коле, интересовались его творчеством, выражали свои дружеские чувства к нему Сергей Наровчатов, Давид Самойлов и Борис Слуцкий, в оценке таланта Николая прогрессировавший в диапазоне от курьеза и до колосса. Из следующей смены поэтов, тянувшихся к Глазкову, назову (всех не перечислить!) Николая Старшинова и Александра Межирова.

Межиров восторгался стихами Глазкова и не скрывал своего ученичества. Даже первую книгу стихов Межиров озаглавил «Дорога далека» под свежим впечатлением от только что написанной поэмы Коли с таким же названием.

Не говорю о Евгении Евтушенко, в свою очередь прошедшем свои университеты у Глазкова, но он принадлежал уже к поколению поэтов не 40-х, а 50-х годов.

Когда Глазков слушал банальные стихи, он, не утруждая себя доводами, говорил: «Это плохо», — причем с такой неотразимой убежденностью, что молодой автор, в других случаях азартно защищавший бы свое детище, безапелляционно примирялся с приговором.

Однажды один поэт прочел свое стихотворение о веселом эпизоде на фронте и — в упоении от собственной находки — сказал: «Пулемет — пили мед. Нет лучше рифмы!» — «Есть, — возразил Коля, — Пулемет — пили. Мертв».

Сползла и ушла в прошлое маска шута, но место ее занял не лавровый, а терновый венец. Между тем Глазков хотел очень, очень и очень иметь именно венец лавровый!

Ребенок, который никогда не умирал в нем, только, может быть, становился год от году капризнее и деспотичнее, настоятельно требовал роз без шипов. Но где они водятся — эти благоухающие и неколющиеся розы?

Хочу, чтоб людям повезло,

Чтоб гиря горя мало весила,

Чтоб стукнуть лодкой о весло,

И людям стало сразу весело.

Лиля Юрьевна особенно любила эти строки поэмы Глазкова «Поэтоград». Они замечательны не тем, что поэт декларирует свою приверженность к добру, а тем, что добро и веселая шутка стоят у Глазкова рядом. Характерная нота, еще сильнее звучавшая в поэзии Глазкова последующих лет.

Еще водятся писатели-моралисты, полагающие, что добро можно насильно всучить людям.

Можно. Но за счет добра!

Глазков понимал: легче всего доходит добро до людей, когда оно преподносится не навязчиво, с улыбкой. Поэтому его веселые стихи добры, а его доброта в стихах веселая, даже в грустном подтексте.

Добродушно-лукавая улыбка в прозвищах-титулах, которыми молодой Глазков щедро награждал себя. Бахвальство? Забава? Нет. Правда, и только правда! «Богатырь Глазков», «Самый сильный из интеллигентов», «Развлекатель», «Великий Гуманист».

«Развлекатель», в понимании Глазкова, — и шут, и затейник, и сказочник, и фантазер — одним словом, человек, доставляющий людям радость. А от организатора радости до «Великого Гуманиста» — рукой подать!

Кстати сказать, полноценная рифма к слову гуманизм — коммунизм.

Случилось это в середине 40-х годов.

Один малоизвестный поэт пригласил меня на обсуждение его стихов в Дом литераторов.

Я предложил Глазкову пойти со мной.

— Кто он такой? — спросил Коля. — Почему я его не знаю?

— Он не московский, а приезжий периферийный поэт.

— А что он написал?

Я показал подаренную мне им книжонку. Глазков перелистал.

— Плохие стихи.

— Плохие, но ходовые.

— Пошл? то, что п?шло, — отрезал Глазков. — Мы поступим неостроумно, если пойдем.

— Возможно. Но я обещал. К тому же он хочет познакомиться с тобой.

— Это говорит в его пользу, — сказал Коля. — Во всех спорных случаях я предоставляю решение моему парламенту.

Он вынул из кармана горсть монет, перетасовал в своей мощной длани и, раздвинув пальцы, показал, что у него на ладони. «Парламент» Глазкова голосовал орлами и решками. Орлов оказалось больше, и Николай принял решение пойти со мной.

Приглашавшего нас стихотворца мы обнаружили в коридоре здания. Он маялся у двери комнаты, где должно было состояться обсуждение его стихов.

Коля отрекомендовался по обычаю тех лет:

— Гений Глазков!

Шагнув по направлению смущенно улыбающегося поэта, Николай резко выбросил правую руку вперед, будто собираясь проткнуть живот бедняги. Слегка шарахнувшись от неожиданности в сторону, тот, поняв, что ему ничего не угрожает, любезно пожал Колину руку и проблеял что-то вежливое, вроде: «Давно слышал» или «Очень рад»…

Глазков, пропустив мимо ушей галантерейные штампы, обычно предваряющие знакомство, с места в карьер предложил ему единоборство рука на руку.

Как же реагировал тот на вызов?

Совсем смутившись и растерявшись, он залепетал: «Нет, я не умею… Вы сильнее меня», — окончательно разочаровав Колю.

Мы вошли в комнату, постепенно наполнявшуюся людьми. Аудитория, впрочем, была немногочисленная. Стихи N мало заинтересовали литераторов. Во всяком случае, именитых среди них не наблюдалось.

Мы заняли места. Люди заходили и выходили, заседание не начиналось, и нам стало скучно. Мы встали и обнаружили, что другая дверь комнаты выводит на балкон. Дело было летом, и мы с удовольствием вышли на воздух из душного помещения.

Подошли к барьеру балкона. Смотрим вдаль.

Перед нами двор, за двором ворота, улица и — вольная воля!

— Спрыгнем? — спросил Коля.

Я стоял рядом, инвалид войны с палкой в руке. Как-никак — балкон на втором этаже.

Если бы мне это предложил кто-нибудь другой, я, наверное, заподозрил бы подвох. Но Николай, постигая внутренним взором суть вещей, зачастую не то не замечал, не то пренебрегал внешними обстоятельствами.

Меня взял задор.

— Давай! — сказал я.

Глазков с легкостью акробата спрыгнул вниз. Я менее грациозно последовал его примеру.

Сутки болели ноги, особенно ступни, но обошлось.

Тогда довольно бодро зашагал, больше обычного опираясь на палку.

Мы отправились на Гоголевский бульвар. А с N больше не встречались и даже не слышали ничего о нем. Как он воспринял наше таинственное исчезновение — не знаю. Но, проходя мимо Дома литераторов, мимо той стороны, где балкон, каждый раз удивляюсь себе: неужто спрыгнул?!

Колин же прыжок для меня не удивителен. Он такие спортивные подвиги совершал в своей жизни, что в сравнении с ними балкон Дома литераторов — сущий пустяк.

В других случаях мне и в голову не приходило тягаться с ним.

Однако в этом эпизоде — не отстал от него.

Чем и горжусь.

Глазков никогда не говорил о смерти. Он хотел жить всегда, писать стихи, плавать в реке, бродить по природе…

Природу, естественную, не испорченную людьми, он любил. И даже когда один-единственный раз заговорил со мной о смерти (заговорил под величайшим секретом!), он мыслил свою смерть на природе.

Было это в далекие годы нашей молодости.

Двадцатилетний Коля учился тогда в педагогическом институте и стойко переносил все неудобства, связанные с репутацией непризнанного гения…

Казалось, Глазкова нисколько не смущали ярлыки, щедро наклеенные на него малокомпетентными в поэзии недоброжелателями. Задиристый, находчивый, остроумный, он ни перед кем не робел и никому не уступал в спорах. Но и у мужественного человека возможны минуты отчаяния.

— Я хочу тебе сказать, Леня, одну вещь. Но обещай, что никому не расскажешь о моих словах. Пока я жив.

— Обещаю.

— Если мне будет очень-очень плохо, я сяду в электричку и выйду куда-нибудь в поле. И пойду куда глаза глядят. И буду идти, идти, идти… Идти, пока не умру. Так я сделаю.

К счастью, Глазкову в ту пору было не «очень-очень плохо», а только плохо, очень плохо. И он не умер двадцатилетним. Но на природу часто и охотно выезжал всю свою жизнь.

В его стихах — поэтическая география чуть ли не всей нашей страны.

Вот только умереть на природе не довелось.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК