Бенедикт Сарнов Вечный раб своей свободы

1

Как все москвичи, я и дня, даже часа не могу прожить без телефона. Если и уезжаю куда, — сразу к телефону: звонить в Москву. Но есть на Земле одно место, где такая потребность почему-то даже не возникает. Лишь только вздрогнет привычно сердце, когда полоснет по глазам слепящая синева моря и мелькнут вдали четко вырезанные в густой синеве неба очертания горы Сюрюк, вся московская жизнь со всей ее суетой мгновенно вырубается из сознания. И лишь недели две спустя после приезда вдруг возникает ленивое, как сквозь сон: позвонить, что ли?

Так было и на этот раз. Поплелся на почту, сунул в автомат пятиалтынный. Услышал далекий голос приятеля.

— Ну, что нового? — спросил, ожидая получить в ответ привычное: «Да ничего». Так тоже бывает всегда: тебе кажется, что прошло уже бог весть сколько времени, а там, в Москве, эти две недели промелькнули, как миг.

Но вместо ожидаемого «да ничего» или «ничего особенного» — голос из Москвы ответил:

— Умер Коля Глазков.

Мы не только не были близкими друзьями, но и знакомы-то были не близко. Знали друг друга, как все бывшие литинститутцы, вот и все. Но оказалось, что слова эти — «Умер Коля Глазков» — значили для меня гораздо больше, чем сообщение о смерти знакомого человека, к тому же почти сверстника.

Нечто похожее я почувствовал, когда узнал о смерти Михаила Светлова и Ксении Некрасовой, которых знал уже совсем мало. И он и она принадлежали к числу московских достопримечательностей. С их уходом жизнь моего города стала беднее: навсегда ушла еще одна краска, без которой моя Москва была уже не той Москвой, что прежде.

Но смерть Глазкова значила для меня больше. Гораздо больше. Чувство было такое, словно от меня оторвался и уплыл навсегда какой-то кусок моей собственной жизни.

Так оно, в сущности, и было.

Из всей моей литинститутской жизни (а там было много всякого, и хорошего, и плохого) ярче всего мне запомнилась лестница и подоконник. На этом подоконнике, возле этого подоконника шла главная наша жизнь. Если я и научился чему-нибудь в Литинституте, так именно вот здесь, на этом подоконнике.

Конечно, и на лекциях я узнал много важного и интересного. Да и могло ли быть иначе, если лекции нам читали С. М. Бонди, А. А. Реформатский, В. Ф. Асмус… Но все это я бы мог узнать, если бы учился и в другом каком-нибудь институте, скажем, на филфаке МГУ. А вот то, что происходило на подоконнике…

Здесь читали стихи. Нет, даже не стихи: строфы, строчки. Осколки, обрывки чьих-то стихов. Смысл (тем более контекст, из которого вырывались эти строки-осколки) был почти не важен. Важны были строки сами по себе. Их плоть (плотность). Строки пробовались на вкус: их повторяли, отчаянно воя, как это делают почти все поэты, воем стараясь заглушить не самые обязательные, не самые точные слова. Но как бы ни завывал очередной чтец, почему-то сразу было ясно, какие строки бездарны, а какие талантливы.

Я думаю, что именно эти сборища возле подоконника сделали так, что я до сих пор ощущаю себя и своих коллег, кончивших университет, людьми разных профессий. Для литератора, получившего нормальное филологическое (а не литинститутское — на подоконнике) образование, поэтический текст существует как единство, как нечто целое. А мы сразу начинали постигать существо поэзии на клеточном, молекулярном уровне. Некоторые «молекулы» запомнились с того времени на всю жизнь:

Нас хоронила артиллерия…

Здесь прошелся загадки таинственный ноготь…

…И в кибитках, снегами,

Настоящие женщины

Не поедут за нами…

Легкой жизни я просил у бога,

Легкой смерти надо бы просить…

А пока мы не в Поэтограде

И проиграна наша игра,

Вы наденете платье

Цвета черного бутылочного стекла…

Некоторые из строк, запомнившихся с тех времен, стали потом знаменитыми, вошли в однотомники и двухтомники. А иные так и остались навек безымянными. Например, вот это:

Мой товарищ! В смертельной агонии

Не зови ты на помощь друзей.

Дай-ка лучше погрею ладони я

Над дымящейся кровью твоей.

И не плачь ты от страха, как маленький.

Ты не ранен. Ты только убит.

Дай я лучше сниму с тебя валенки:

Мне еще воевать предстоит.

Солдат, греющий руки над кровью убитого товарища… Какой неестественный, эстетский, даже кощунственный образ! Но мы были молоды. Нам нравилось все резко необычное, ошеломляющее своей неожиданностью.

Мелькали имена поэтов. Иногда известные. Чаще — неизвестные. Но некоторые имена, которые мне решительно ничего не говорили, другим, видно, говорили многое. И вот, помню, когда я спросил про какие-то особенно поразившие меня строчки: «А кто это?» — мне ответили: «Глазков». Тон ответа был такой, что спросить: «А кто он, этот Глазков» — было совершенно невозможно. Так говорят о поэте, известность которого не вызывает сомнений.

Я промолчал. Может быть, даже промямлил понимающе: «А-а». Знаю, мол. Но кто-то из старожилов подоконника сжалился над моим невежеством, и на меня обрушился поток стихов и не менее мощный поток легенд, вспоминать которые сейчас не имеет смысла, поскольку они уже давно разошлись по свету и известны отнюдь не только избранным.

А потом я увидел Глазкова.

Это, надо сказать, тоже было впечатление не из слабых.

Описать это впечатление я, вероятно, не смогу: нету у меня такого изобразительного дара. Но худо-бедно передать его попытаюсь.

Главное в этом впечатлении было то, что передо мной — человек во всех отношениях необыкновенный. Не такой как все. «Не от мира сего»? Пожалуй… Как все настоящие поэты, которых мне посчастливилось видеть: Пастернак… Самуил Галкин… Ксения Некрасова… Резкая печать необычности лежала на каждом из них. Разве только Борис Слуцкий производил впечатление полной, абсолютной нормальности. Даже заурядности. Но впоследствии выяснилось, что он лишь казался таким. А на деле тоже был странным, как всякий истинный поэт. Просто странность его была другого рода. Он притворялся заурядным.

Глазков не притворялся. Может быть, только в его железном рукопожатии и вообще в том значении, какое он придавал своей физической силе, угадывалось тайное желание опровергнуть собственное горделивое утверждение, будто бы он, Глазков, «кроме стихов ни на что не годен».

Это свое первое впечатление о Глазкове как человеке необычном, не таком как все я вспомнил много лет спустя. Вот при каких обстоятельствах.

На Мосфильме должен был сниматься фильм о Чернышевском. И режиссер решил (в порядке эксперимента) на роли Некрасова и Достоевского пригласить не профессиональных актеров, а писателей. На роль Некрасова пробовался драматург Александр Хмелик, а на роль Достоевского был приглашен Коля Глазков.

Фильм этот был запрещен чиновниками из Госкино, и работа над ним прекращена. Судить о том, что вышло бы из этого начинания, если бы оно было доведено до конца, крайне трудно. Одно могу сказать: сценарий был интересный. Но даже хороший сценарий, как известно, не может служить гарантией, что на его основе будет снят действительно хороший фильм: литературная основа определяет многое в будущем фильме, но, увы, не все. Но как бы то ни было, вспоминая об этих пробах, я до сих пор испытываю острое сожаление, что фильм этот не был завершен и не вышел на экран. Один коротенький эпизод, в котором появлялся Глазков-Достоевский, оправдал бы существование этого фильма, даже если бы в остальном режиссера-постановщика постигла полная неудача.

Достоевский в показанных нам кинопробах действовал там лишь в одном эпизоде. Но эпизод этот был очень важный, пожалуй, даже ключевой. Если не ошибаюсь, именно этим эпизодом должен был начинаться будущий фильм.

В основу эпизода сценарист положил известный факт, описанный в мемуарной заметке Н. Г. Чернышевского «Мои свидания с Ф. М. Достоевским». События, о которых идет речь в этой заметке, происходили в самом начале июня 1862 года. Обстановка в Петербурге была тогда крайне напряженная, даже тревожная. Страшные пожары, начавшиеся 16 мая и продолжавшиеся две недели, совпали с появлением прокламации «Молодая Россия». Прокламация эта призывала к беспощадному, полному разрушению социального и политического строя России, истреблению «императорской партии» и царской фамилии. По городу были пущены слухи о причастности к поджогам революционной студенческой молодежи.

Именно это и побудило Достоевского нанести Николаю Гавриловичу Чернышевскому свой, мягко говоря, экстравагантный визит.

Вот как рассказывает об этом необычном визите сам Чернышевский:

«Через несколько дней после пожара, истребившего Толкучий рынок, слуга подал мне карточку с именем Ф. М. Достоевского и сказал, что этот посетитель желает видеть меня. Я тотчас вышел в зал; там стоял человек среднего роста или поменьше среднего, лицо которого было несколько знакомо мне по портретам. Подошедши к нему, я попросил его сесть на диван и сел подле со словами, что мне очень приятно видеть автора „Бедных людей“. Он, после нескольких секунд колебания, отвечал мне на приветствие непосредственным, без всякого приступа, объяснением цели своего визита в словах коротких, простых и прямых, приблизительно следующих: „Я к вам по важному делу с горячей просьбой. Вы близко знаете людей, которые сожгли Толкучий рынок, и имеете влияние на них. Прошу вас, удержите их от повторения того, что сделано ими“. Я слышал, — пишет далее Чернышевский, — что Достоевский имеет нервы расстроенные до беспорядочности, близкой к умственному расстройству, но не полагал, что его болезнь достигла такого развития, при котором могли бы сочетаться понятия обо мне с представлениями о поджоге Толкучего рынка. Увидев, что умственное расстройство бедного больного имеет характер, при котором медики воспрещают всякий спор с несчастным, предписывают говорить все необходимое для его успокоения, я отвечал: „Хорошо, Федор Михайлович, я исполню ваше желание“. Он схватил меня за руку, тискал ее, насколько доставало у него силы, произнося задыхающимся от радостного волнения голосом восторженные выражения благодарности мне за то, что по уважению к нему избавлю Петербург от судьбы быть сожженным, на которую был обречен этот город…»

Примерно так все это и происходило на экране[15]. С той только разницей, что зрителю не было ничего известно об обстоятельствах, предшествовавших этому странному визиту (прокламации, слухи, распространившиеся по городу, и т. п.), отчего вся ситуация становилась еще более драматической и эксцентричной.

Я прошу извинить меня за это несколько затянувшееся отступление, но мне хотелось, чтобы читатель как можно яснее представил себе всю сложность актерской задачи, стоявшей перед Глазковым, — задачи, которая могла бы оказаться не по плечу и актеру-профессионалу даже самого высокого класса.

Но Глазков-Достоевский был так убедителен в этой роли, он был так искренно одержим своей «сверхценной» идеей, так естественно сочетались во всем его облике и поведении огромная сложность проделываемой им душевной работы и наивное простодушие, так трогательно верил он в свою миссию, так был естествен, так органичен и по-своему привлекателен, несмотря на очевидное безумие завладевшей им идеи, что совершенно покорил немногих зрителей, сидевших в просмотровом зале. А зрители эти (члены художественного совета), надо сказать, были люди весьма искушенные в делах актерских и поначалу относились весьма скептически к сомнительному эксперименту режиссера, решившего поручить столь сложную роль непрофессионалу.

Не могу сказать, чтобы Глазков на экране был внешне так уж похож на Достоевского. По-моему, его почти не гримировали: только борода напоминала о том, кого он изображал. (В жизни, кажется, он тогда еще был безбородым.) Но ощущение у меня было такое, словно я увидал живого Достоевского. Достоевский, думается, был внешне более благообразен. Но это было как бы живое воплощение самого духа Достоевского, его исключительной нервной энергии, его уникального сознания. И главное, было ощущение, что перед вами человек — совершенно необыкновенный и безусловно гениальный.

Можно ли «сыграть» гениальность?

Не знаю. Вероятно, можно. По крайней мере, мне часто случалось видеть актеров, которые в жизни были не бог весть какого ума, а играли мыслителей, мудрецов, и в мудрость созданных ими персонажей безусловно верилось.

Но Николай Глазков не играл гениального человека. И он не пытался сыграть необыкновенного человека. Он сам был необыкновенным человеком, поэтому ему только и оставалось, что быть самим собой. Что он и делал.

Александр Константинович Гладков, вспоминая о Михаиле Светлове, высказал сожаление, что почти во всех попытках нарисовать портрет Светлова — «…исчезла его внутренняя некоторая загадочность, которая была ему свойственна и которая не определяется „чудачеством“ и многими жизненными привычками, для которых традиционное слово „богемность“ является самым пристойным эвфемизмом. Сама эта „богемность“ на фоне самой антибогемной действительности была чем-то удивительным и едва ли не вызывающим».

К Николаю Глазкову это можно отнести, пожалуй, даже с большим основанием, чем к Светлову. Вот только слово «вызывающим» тут не совсем подходит. Может быть, человеческий облик Глазкова и некоторые особенности его жизненного поведения и выглядели вызывающими. Но в них не было и тени сознательного вызова — того, что принято называть эпатажем. Просто он был таким, каким был, и ему трудно было бы — просто невозможно! — стать другим.

Я не смогу сказать об этом лучше, чем сказал тот же А. К. Гладков в тех же своих воспоминаниях о Светлове:

«Настоящий поэт живет так, как это ему нужно, чтобы хорошо писать стихи».

2

Сам Глазков сформулировал такой критерий «качества»:

Что такое стихи хорошие?

Те, которые непохожие.

Что такое стихи плохие?

Те, которые никакие.

Вот этим критерием и будем руководствоваться.

Южносахалинская тайга

Разрослась по сопкам и ущелью —

И печаль познала и веселье

Южносахалинская тайга.

Поезда не ведают безделья,

А над ними падают снега.

Называясь иногда метелью,

Кружится свирепая пурга.

Радуют от снега загражденья,

А вокруг веселые растенья,

Тронутые зимней сединой.

Осень золотая отступила,

В чаще леса грустно и уныло

Улюлюкнет ветер ледяной.

И по части содержания, и по части формы тут все в порядке. Нарисована картина. Неплохо нарисована. Рифмы, размер, «склад и лад» — это все есть. А начальные буквы строк, из которых состоит четырнадцатистишие (сонет), складываются в посвящение: ЮРИЮ ПАНКРАТОВУ.

При всем при том стихи эти, по меткому слову самого Глазкова, — никакие.

Они вполне профессиональны, и литконсультант, разбирая их, вероятно, отметил бы даже какие-то поэтические (а не только формальные) их достоинства. Скажем, строчку: «Улюлюкнет ветер ледяной».

Но для того чтобы сочинить такое стихотворение, не надо быть Глазковым. Такое может сочинить любой грамотный версификатор.

А вот такое мог сочинить только Глазков. Только он, и никто другой:

Лез всю жизнь в богатыри да в гении,

Небывалые стихи творя.

Я без бочки Диогена диогеннее:

Сам себя нашел без фонаря.

Знаю: души всех людей в ушибах,

Не хватает хлеба и вина.

Даже я отрекся от ошибок,—

Вот какие нынче времена.

Знаю я, что ничего нет должного…

Что стихи? В стихах одни слова.

Мне бы кисть великого художника:

Карточки тогда бы рисовал…

Или даже — такое:

И неприятности любви

В лесу забавны и милы:

Ее кусали муравьи,

Меня кусали комары.

Превыше всего на свете ценит Глазков простодушную откровенность, непринужденность, полное отсутствие не только что лицемерия или ханжества, но даже такой, в общем простительной формы зависимости, как зависимость от некоторых общепринятых условностей:

«Аз тебе хоцю!» — писал писалом

На берёсте грамотный мужик.

Был, наверно, откровенным малым

И в любви желанного достиг.

Так непринужденно, откровенно

И нелицемерно хорошо

На берёсте до него, наверно,

Милой не писал никто еще!

Это удивительно похвально,

Что сумел он грамоту постичь

И сказать так просто, гениально,

Чтоб в любви желанного достичь:

— Аз тебе хоцю!..—

Здесь взлет отваги,

Честное влечение души…

Мой коллега-лирик, на бумаге

Попытайся лучше напиши!

Поистине такой совет легче дать, чем исполнить. Легко было ему, этому едва постигшему грамоту новгородскому мужику, быть таким простодушно-естественным! А современному поэту, пишущему не на бересте, а на бумаге, да еще помышляющему о ротационных машинах, обращающемуся не к одному единственному корреспонденту (женщине, любви которой он домогается), а к читателю, — ему разве под силу такое! О таких пустяках, как зависимость от мнений и вкусов редактора, я уж и не говорю. Помимо этих, внешних форм зависимости хватает и других: скажем, зависимость от груза литературных приемов и традиций, от моды, от общепринятых норм и правил «хорошего тона», наконец.

Не то что написать лучше, чем сделал это безымянный новгородец, но даже просто достичь того, чего с такой легкостью достиг он, современнику нашему, да еще сделавшему писание своей профессией, — немыслимо. Невозможно.

Но Глазков сумел справиться с этой, казалось бы, недостижимой задачей. Он написал примерно на ту же тему, может быть, и не лучше того неведомого новгородца, но во всяком случае не хуже. По крайней мере так же безыскусственно и откровенно:

Ни одной я женщины не имел

И не ведал, когда найду.

Это было на озере

Селигер В 35-м году.

Тиховодная гладь, байдарка и прочее,

Впрочем, молодость хуже, чем старость,

А была очень умная лунная ночь,

Но дураку досталась.

Эта ночь сочетала прохладу и зной,

Тишь, безлюдье, в байдарочном ложе я,

И чудесная девушка вместе со мной,

Изумительная, хорошая.

А вокруг никого, кто б меня был сильней,

Кто бы девушку мог увести,

И я знал, что очень нравился ей,

Потому что умел грести.

А грести очень я хорошо умел,

Но не ведал, что счастье так просто.

А весло ощутило песчаную мель

И необитаемый остров.

Это ночь не моя, это ночь его,

Того острова, где был привал.

А вокруг никого, а я ничего,

Даже и не поцеловал.

И такие хорошие звезды висят,

Вместе с девушкой на берегу я,

Мне хотелось облапить ее и взять,

Незабвенную, дорогую.

Мне бы лучше не видеть ночью ее,

А ходить одному по болотам,

А вокруг никого, а я ничего —

Вот каким я был идиотом.

2 сентября 1908 года Лев Толстой написал письмо Леониду Андрееву, в котором высказал, как он сам выразился, свои «мысли о писательстве вообще».

«Думаю, — говорил в этом письме Толстой, — что писать надо, во-первых, только тогда, когда мысль, которую хочешь выразить, так неотвязчива, что она до тех пор, пока, как умеешь, не выразишь ее, не отстанет от тебя. Всякие же другие побуждения для писательства, тщеславные и, главное, отвратительные денежные, хотя и присоединяющиеся к главному, потребности выражения только могут мешать искренности и достоинству писания. Этого надобно очень бояться. Второе, что часто встречается и чем, мне кажется, часто грешны особенно нынешние современные писатели (все декадентство на этом стоит), желание быть особенным, оригинальным, удивить, поразить читателя. Это еще вреднее тех побочных соображений, о которых я говорил в первом…»

Процитированные выше стихи Глазкова о том, что «было на озере Селигер», — это как раз те стихи, «которые непохожие». Но желания быть особенным, оригинальным, поразить, удивить читателя — этого ненавистного Толстому, но, увы, и по сей день свойственного многим поэтам желания, в них нету и в помине. Особенность, непохожесть на что бы то ни было и кого бы то ни было возникает у Глазкова непроизвольно, как естественный результат простого желания поэта сказать то, что ему хочется, и так, как ему хочется.

Лирическое обаяние этого стихотворения в том, что поэт не боится быть самим собой, не стыдится своих чувств, какими бы «неприличными» они ни казались. Говоря проще, он не боится быть искренним.

Эта предельная (иногда даже запредельная) искренность многим казалась — а кое-кому, быть может, и сейчас покажется — граничащей с цинизмом.

Но такой вывод был бы глубоко ошибочным. Он может быть рожден лишь полным непониманием самой сути художественного мышления Николая Глазкова.

Чтобы как можно нагляднее, даже контрастнее продемонстрировать особенности этого художественного мышления, приведу отрывок из стихотворения одного забытого поэта, в опыте которого те особенности художественного мышления Глазкова, о которых я говорю, были доведены до последнего предела:

Пышны юбки, алы губки,

Лихо тренькает рояль…

Проституточки-голубки,

Ничего для вас не жаль…

Кто назвал разгул позором?

Надо думать, что — дурак!

Пойте, девки, песни хором!

Пейте, ангелы, коньяк!..

Все на месте, всяк за делом,

И торгует всяк собой:

Проститутка статным телом,

Я — талантом и душой!

И покуда мы здоровы,

Будем бойко торговать!

А коль к нам ханжи суровы,

Нам на это наплевать!

Стихотворение принадлежит Александру Тинякову и взято из его «Третьей книги стихов» («Аз, есмь сущий»), вышедшей в 1925 году в Ленинграде.

Эта книжка возмутила многих своим откровенным цинизмом. Про стихи Тинякова говорили: «Это он — о себе». Автор возражал: «Конечно, я писал и о себе (что бы я был за урод, если бы мне чужды были переживания, изображенные в моей книге!) — но все же больше я писал о тебе, читатель-современник».

Как бы то ни было, от стихов Тинякова несомненно веет цинизмом. В иных из них словно бы заговорил сам, собственной персоной — человек из подполья Достоевского. Тот самый, который откровенно сказал о себе: «Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить!»

Глазков, при всей обнаженной откровенности своих лирических высказываний, циником отнюдь не был. В его возгласе — «Вот каким я был идиотом!» — больше целомудрия, чем цинизма.

Почему же, говоря о Глазкове, я вдруг вспомнил Тинякова?

Ну, во-первых, иногда бывает полезно пояснить свою мысль противопоставлением, а не сопоставлением. А кроме того, отнюдь не будучи циником, Глазков иногда заходил очень далеко на пути озорного эпатажа, беспощадного, насмешливого саморазоблачения:

От врага не надо ждать добра,

И во времена царей Гвидонов

Богатырь дубовую дубину брал,

Чтобы в чистом поле бить тевтонов.

Он садился на добра коня,

В кабаках девчонок всех покинув,

А потом, тевтонов прогоня,

Возвращался в стольный город Киев…

Лучше всех был Муромец Илья.

За зело разбойные подвохи

Он сгубил злодея-соловья…

Это было при царе Горохе.

Богатырь поэт Н. И. Глазков!

Что твердишь про времена боярства?

Почему не едешь бить врагов?

Али забоялся?

Забоялся.

Поди угадай, чего тут больше — искреннего самоуничижения или лукавой усмешки, веселого озорства.

У Глазкова эта грань сплошь и рядом неуловима. Да он и не скрывает этого:

Я поэт или клоун?

Я серьезен иль нет?

Посмотреть если в корень,

Клоун тоже поэт…

Трудно в мире подлунном

Брать быка за рога.

Надо быть очень умным,

Чтоб сыграть дурака.

Сплошь и рядом Глазков делает вид, что «валяет дурака», в то время как на самом деле он — глубоко серьезен:

Струился дождь неутомимый

По головам и крышам,

Когда я с женщиной любимой

Из дома вышел…

И я сказал:

— Дождь! Не иди!

Ты видишь: я иду!

С любимой я, а не один,

Имей ее в виду!

Поэта дождь послушался

И капать перестал,

Лишь ручейки да лужицы

Омыли тротуар.

Тогда любимая, смеясь,

Спросила вдруг:

— Какая связь

Между дождем и словом? —

И я хотел ответить ей,

Что я, поэт, сильней дождей…

Но дождь закапал снова.

Казалось бы, шутка. Непритязательная и не слишком глубокая. Добродушная насмешка над наивной детской верой в то, что «поэт сильней дождей».

На самом деле шутка эта горька. В ней — глубинная, неизбывная тоска по тем временам, когда

Солнце останавливали словом,

Словом разрушали города.

И орел не взмахивал крылами,

Звезды жались в ужасе к луне,

Если, точно розовое пламя,

Слово проплывало в вышине.

С виду такой невинный вопрос спутницы поэта:

— Какая связь

Между дождем и словом? —

выразил, в сущности, ту же коллизию, которую с такой поэтической мощью запечатлел в этом своем стихотворении Николай Гумилев:

Но забыли мы, что осиянно

Только слово средь земных тревог,

И в Евангельи от Иоанна

Сказано, что слово это Бог.

Мы ему поставили пределом

Скудные пределы естества,

И, как пчелы в улье опустелом,

Дурно пахнут мертвые слова.

Не сомневаюсь, что сопоставление это кое-кому покажется натяжкой, быть может, даже кощунственной. Но Глазков, словно бы нарочно предупреждая сомнения такого рода, вновь вернулся к той же теме, на сей раз не «валяя дурака», а всерьез. И выразил ее если не с той же силой, что Гумилев, то, во всяком случае, с той же определенностью и страстью:

Слово — мир особый и иной,

Равнозначный названному им.

Если слово стало болтовней,

Это слово сделалось плохим.

Это слово пагубно стихам,

Это слово — дом, который сгнил.

Лучше бы его я не слыхал,

Не читал, не знал, не говорил.

Не исключено, что уподобление пустого слова «дому, который сгнил», прямо связано с гумилевским уподоблением мертвых слов дурно пахнущим (то есть сгнившим) пчелам в омертвелом улье. Не исключено также, что «волшебство» заклинания («Дождь, не иди!») в стихотворении Глазкова не подействовало потому, что в основе этого возгласа лежал неподлинный, ложный стимул: кокетство перед любимой женщиной, желание поразить ее, произвести впечатление, доказать, что «он, поэт, сильней дождей». «Солнце останавливали словом», повинуясь другим, более насущным и более мощным стимулам.

Как бы то ни было, пафос у Глазкова — тот же, что у Гумилева: слово становится смрадной болтовней, «гнилым домом», если в основе творчества поэта лежат неподлинные, ложные стимулы.

Из тех разнообразных форм зависимости художника от ложных стимулов творчества, о которых говорил Толстой в своем письме Леониду Андрееву, едва ли не самый распространенный — желание отвечать вкусам и требованиям большинства читающей публики в данное время. «Это, — говорит Толстой, — особенно вредно и разрушает вперед уже все значение того, что пишется».

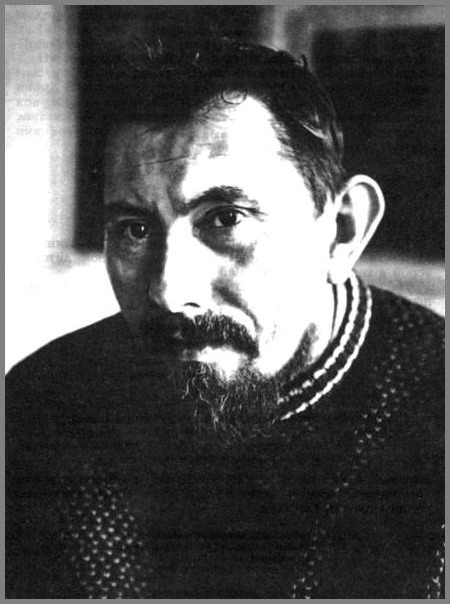

Николай Глазков в Тамбове. Конец 1960-х годов

Вкусы и требования читающей публики могут быть весьма разнообразны. Вожделения одной категории читателей складываются в знаменитую формулу мадам Мезальянсовой: «Сделайте нам красиво!» Другие, напротив, жаждут всякого рода откровенностей, грубостей, натурализмов и антиэстетизмов. Третьи хотят чего-нибудь позаковыристее, дабы, разгадав поэтическую метафору как некий ребус, тешиться своим уменьем ориентироваться в мутном поэтическом тумане. Есть, правда, и другие читатели, претензии которых звучат на первый взгляд более осмысленно и даже разумно.

Скажем, так:

Зачем так звучно он поет?

Напрасно ухо поражая,

К какой он цели нас ведет?

О чем бренчит? чему нас учит?

Зачем сердца волнует, мучит,

Как своенравный чародей?

Как ветер, песнь его свободна,

Зато, как ветер, и бесплодна:

Какая польза нам от ней?..

Нет, если ты небес избранник,

Свой дар, божественный посланник,

Во благо нам употребляй:

Сердца собратьев исправляй…

Гняздятся клубом в нас пороки,

Ты можешь, ближнего любя,

Давать нам смелые уроки,

А мы послушаем тебя.

Николай Глазков в совершенстве владел стихом и для него не составило бы большого труда с тою же легкостью, с какой он сочинял свои стихотворные посвящения друзьям-приятелям, а то и просто случайным знакомым, срифмовать что-нибудь в духе этих, между нами говоря, довольно скромных требований. Вместо странноватых рассуждений о том, что он «Диогена диогеннее» и «сам себя нашел без фонаря», сочинить что-нибудь более осмысленное и полезное. Ну, хотя бы в таком роде:

Товарищи люди,

Будьте культурны!

На пол не плюйте,

А плюйте в урны.

А вместо «скоромных» стишков о неприятностях любви в лесу, — что-нибудь назидательное в духе известных поучений:

Любовью дорожить умейте,

С годами дорожить вдвойне…

И т. п.

Почему же он этого не делал?

3

Простой вопрос этот он сам задавал себе неоднократно.

Соблазны такого рода то и дело возникали в его воображении. Но ответ неизменно был один и тот же:

— Не считаясь с тем, что говорят,

Ты нуждаешься в насущном хлебе.

Хочешь — и не будет звезд на небе.

Дам тебе за это миллиард.

Все откроются перед тобой пути,

И тебя признает вся страна,

— Отойди

От меня сатана.

Этот диалог поэта с дьяволом (стихотворение так прямо и называется: «Поэт и дьявол»), по правде говоря, сперва озадачивает. То, что поэт, отчаянно нуждающийся в насущном хлебе, отказывается даже и за миллиард отступиться от своих художественных прихотей, — это нас в конце концов не слишком удивляет. Другое дело — всенародное признание. Какой поэт не хочет признания, да еще не какой-нибудь там кучки избранных ценителей, а всей страны.

Были, конечно (в прежние времена), и такие чудаки, откровенно пренебрегавшие признанием народа:

Люблю людей, люблю природу,

Но не люблю ходить гулять,

И твердо знаю, что народу

Моих творений не понять.

(В. Ходасевич)

Но Глазков — не из их числа. Он признанием народа пренебрегать отнюдь не склонен. Просто он убежден, что этого самого признания можно достичь лишь одним-единственным способом:

Рассчитывая на успех,

Желая отразить эпоху,

Поэт сложил стихи для всех.

Жена прочла, сказала: — Плохо!

Тогда одной своей жене

Поэт сложил стихи другие.

И оказалось: всей стране

Потребны именно такие.

Может быть, это шутка. Но в каждой шутке, как известно…

Впрочем, вот стихи, в которых та же мысль утверждается уже отнюдь не в шуточной форме:

Но если путь к иным победам

Я предпочту иным дорогам,

Тогда не буду я поэтом,

Тогда не буду я пророком.

Я обрету людей степенность,

Я принесу немало пользы,

Меня признает современность;

Но обо мне забудут после.

Все опять-таки было бы довольно просто, не таило бы в себе никаких загадок, если бы поэт пренебрегал лишь соблазнительной возможностью «обрести степенность». В конце концов, что такое — эта самая пресловутая степенность? Положение в обществе, социальный статус… То есть в конечном счете — те же материальные блага, только в несколько ином выражении.

Куда удивительнее, что поэт столь же решительно и категорично отвергает другую открывающуюся перед ним, более благородную возможность: принести своим трудом «немало пользы».

Но тех, кто помнит стихотворение Пушкина, отрывок из которого мы только что прочли, это обстоятельство удивит не слишком. Пушкин об этой самой «пользе» отзывался еще пренебрежительнее.

Тебе бы пользы всё — на вес

Кумир ты ценишь Бельведерский.

Ты пользы, пользы в нем не зришь, —

презрительно кидает у него поэт, обращаясь все к той же «толпе».

Поистине трудно было найти слово более ненавистное Пушкину, чем то, которое некогда было начертано на его памятнике: «Что прелестью живой стихов я был полезен». Заменив вариант Жуковского на подлинный, пушкинский, восстановили истину и справедливость не только потому, что вместо «прелести живой стихов» пушкинскому «Памятнику» было возвращено священное для Пушкина слово «свобода», но еще и потому, что ушла, канула в небытие столь чуждая самому духу пушкинской философии искусства идея полезности. Надо ли говорить, что альтернативой этой самой «полезности» для Пушкина была не «бесполезность», не создание каких-нибудь там красивых безделушек, а нечто совершенно иное: высокий и грозный дар пророчества.

Извлекать из пророческого дара поэта практическую, в фунтах и дюймах измеряемую пользу — это для Пушкина, пожалуй, было даже еще нестерпимее, чем осуждаемые поговоркой попытки скрипкой заколачивать гвозди.

Глазков и тут почти дословно совпадает с Пушкиным:

Тогда не буду я поэтом,

Тогда не буду я пророком.

Возвращаясь к любимой мысли Глазкова, на которой он так упорно настаивает (о соблазнах, которым поэт не должен поддаваться), следует отметить, что она является для него не только предметом постоянных его размышлений, но и точкой приложения самых глубоких и мучительных душевных переживаний:

Ты побывал в огне, в воде

И в медных трубах, но

Майоров где, Кульчицкий где

Сегодня пьют вино?

Для них остановились дни

И солнца луч угас;

Но, если есть тот свет, они

Что думают о нас?

Они поэзию творят

В немыслимой стране.

Они, наверно, говорят

Сегодня обо мне.

Что я остался в стороне

От жизненных побед…

Нет! Нужен я своей стране

Как гений и поэт!..

Я предавался пустякам,

Как будто графоман,

А вот сегодня по стихам

Не выполняю план.

Но я поэт, и я таков,

Что выполню свой долг:

Я сам рабочий у станков

И сам себе парторг!..

Стихотворение это примечательно тем, что поэт в нем судит себя самым страшным для себя судом. На роли прокуроров и судей приглашаются погибшие друзья — Николай Майоров и Михаил Кульчицкий. И именно они предъявляют ему свой суровый счет, обвиняют его в том, что в грозный час войны он «остался в стороне от жизненных побед». Но даже за ними, заплатившими кровью за право судить его, он не признает этого права. Вернее, даже перед ними он готов отстаивать свою правоту, свой собственный способ служения стране и народу.

Он подчеркнуто, демонстративно уравнивает себя с теми, кто вынес все тяготы фронтовой жизни:

Пусть ложная скромность сказать не велит,

Мы все говорить вольны.

Я не был на фронте, но я инвалид

Отечественной войны.

Печальнее мне не придумать итога…

Что толку, что стал я умней?

За эти три года моя дорога

В тупик зашла и на мель.

Но мель не мель, и тупик не тупик,

И есть для меня места,

И голову не размозжу о бык

Какого-нибудь моста.

И сколько бы ни было всех тех ран,

Дороги мои верны…

Я не был на фронте, но я ветеран

Отечественной войны!

Твердое убеждение, что он нужен своей стране «как гений и поэт», никогда не оставляло Глазкова. Слова «гений», «гениальность», отнесенные к себе, мелькают в его стихах постоянно:

Не хвалю я себя,

Просто сам в себя верю:

Откровенность любя,

Не терплю лицемерья…

Согласиться я рад

Даже с первого раза,

Что исторью творят

Не герои, а массы.

Но в искусстве царит

До сих пор необычность,

И искусство творит

Гениальная личность.

Как великий поэт

Современной эпохи

Я собою воспет,

Хоть дела мои плохи…

Тут, положим, еще ощущается легкий привкус самоиронии. Но во многих стихах Глазкова видно, что мысль о собственной гениальности волнует его всерьез:

Отдаюсь борьбе течений,

Что идет в теченье лет.

Гений я или не гений?

Все равно мне это? Нет!

Тут уж нет ни самоиронии, ни эпатажа. Тут всё всерьез. Нескромно? Что поделаешь! Только нищий скромен, говорил Маркс, повторяя любимое изречение Гёте.

Эта нескромность, этот яростный пафос самоутверждения роднит Глазкова с Маяковским. Тот тоже, как известно, любил настаивать на своем величии, не стеснялся поминать свою гениальность.

Но есть у Глазкова в этом его пафосе самоутверждения одна черта, не только отличающая его от Маяковского, но делающая его в некотором смысле прямым его антиподом.

Маяковскому, отнюдь не обладавшему ложной скромностью, был в то же время свойствен некий загадочный комплекс. Впрочем, не такой уж и загадочный… В полном соответствии с традициями старой русской литературы (Лев Толстой!), он стыдился своего странного занятия, не свойственного, как ему казалось, мужчине:

Столбовой отец мой

дворянин,

кожа на руках моих тонка.

Может,

я стихами выхлебаю дни,

и не увидав токарного станка.

Иногда этот стыд доходил у него до самых крайних степеней самоуничижения:

Был я сажень ростом.

А на что мне сажень?

Для таких работ годна и тля.

Перышком скрипел я, в комнатенку всажен,

вплющился очками в комнатный футляр.

Маяковский сокрушается, что оказался годен лишь для такого «немужского» занятия, как писание стихов. При своих физических данных (рост, телосложение) он ведь мог бы сгодиться для чего-нибудь более путного. Он, пожалуй, готов признать профессию поэта заслуживающей уважения. Но лишь при условии, «чтоб поэт и в жизни был мастак».

Глазков смотрит на это дело прямо противоположным образом:

За то, что Глазков

Ни на что не годен,

Кроме стихов, —

Ему надо дать орден.

По правде говоря, было бы гораздо понятнее, если бы поэт более или менее извиняющимся тоном доказывал, что, будучи ни на что не годным, кроме стихов, он тоже, так сказать, имеет право на свое место под солнцем. Но чтобы именно вот за эту самую непригодность к другим делам и занятиям требовать орден?..

Что это? Полемический задор? Эпатаж?

Ни то, ни другое.

Глазков, как всегда, говорит именно то, что хочет сказать.

Нет нужды доказывать, что Маяковский заблуждался, утверждая, что «для таких работ годна и тля». На самом деле для тех «работ», о которых он говорил, нужны некоторые качества, которыми тля не обладает. Не только тонкий слух, благодаря которому можно услышать «дольней лозы прозябание». И не только «вещие зеницы» и «жало мудрыя змеи». И даже не только «угль, пылающий огнем», вместо сердца… Помимо всех качеств, обозначаемых этими пушкинскими метафорами, производитель тех «работ», о которых с таким самоуничижением говорил Маяковский, должен обладать еще одним свойством, отличающим его от представителей других, более «ординарных» профессий.

4

Это свойство — мужество.

В опубликованных недавно записках о своей встрече с маршалом Жуковым писательница Елена Ржевская приводит такой примечательный эпизод:

«— Вы читали Еременко? — спросил о воспоминаниях, в которых тот пишет, что в разработке Сталинградской операции, в руководстве боевыми действиями участвовали только Хрущев и он, Еременко. — Это неправда… Я его спросил: „Как же ты такое написал?“ А он: „Меня Хрущев попросил“. А мне кто бы ни сказал, я бы не написал неправду.

В это верилось.

Он был полон решимости стоять на своем. Сказано это им было 2 ноября 1965 года, когда он уже заканчивал мемуары, а подписаны они к печати лишь 24.XII.1968 г. Между этими двумя датами Жуков намытарился с книгой. И, больной, мучимый страстным желанием увидеть при жизни свою книгу опубликованной, уступил настояниям, советам, замечаниям. Что-то ушло из книги, что-то переакцентировалось, что-то добавлялось. К примеру: „Героики“ у меня не будет, — говорил он с каким-то даже вызовом: — Пишу о том, что было в моей сфере… Но „офицеры с пулеметами“ и отличившиеся рядовые, присутствие которых в мемуарах военачальников в ранге командующих фронтами он осудил как материал, взятый напрокат, заимствованный из книг, а не тот, первородный, которым владеет мемуарист и ради которого лишь берется за перо, — чьим-то усердием появились кое-где в его книге, похоже, из раскавыченных донесений политотделов.

Он не соразмерил барьер выносливости с такой катастрофой, как неразрешение на выход книги.

Вот и подумаешь о писателях: природа сотворяла их не из такого крепкого материала, и по роду дарования они и хрупки, и чувствительны, и лабильны, а нередко выстаивают. Может, стойкость входит в состав этой профессии».

(Е. Ржевская. В тот день, поздней осенью. — «Знамя», 1986, № 12, с. 174).

Редкая стойкость и редкое мужество необходимы писателю, поэту. («Писатель с перепуганной душой — это уже потеря квалификации», — обронил однажды М. Зощенко.)

Эти свойства души необходимы писателю не только — и даже не столько — для защиты написанного от чьих бы то ни было посягательств, но — прежде всего — в самом процессе творчества.

Художнику (писателю, поэту) то и дело приходится оказываться в положении того несчастного прапорщика, который убежден, что вся рота идет не в ногу и только он один шагает в ногу.

Даже Маяковский, у которого, казалось бы, не было, да и быть не могло такого чувства («Я счастлив, что я этой силы частица…»), — даже он временами ощущал себя этим злосчастным прапорщиком:

Может,

критики

знают лучше.

Может,

их

и слушать надо.

Но кому я, к черту, попутчик!

Ни души

не шагает

рядом.

Глазков этим «прапорщиком» ощущает себя постоянно.

Эту свою особенность он осознает не как минутную слабость, а как некое постоянное свойство души, как свою органическую природу. И именно эту вот самую неспособность «шагать в ногу» он рассматривает как главное свое достоинство:

Мне, пожалуй, и не легко,

Но я не мыслю, как раб.

Я больше всего похож на линкор,

На линейный корабль.

Пока еще бури нет роковой,

Эсминцы волненью в такт

Качаются. Если сделать рукой,

То будет примерно — так.

Какой-нибудь ялик безумно кружим

От обыкновенной волны,

И только линкор стоит недвижим,

Поскольку ему хоть бы хны.

Но если буря поставит рекорд,

Хотя не в рекордах счастье,

Тогда раскачивается и линкор.

И станет линкор качаться.

Вдруг все закончится в мире волн,

И скажешь, что в море их нет,

Однако будет качаться линкор,

Хоть море надолго стихнет.

И не побежит ни одна волна

В тот самый штиль после шторма.

Какой-нибудь ялик, как статуя на

Крыше большого дома.

И будет очень заметно, как

Эсминцы качаться кончают.

Однако буре минувшей в такт

Линкор все равно качает.

И в этот самый текущий момент,

Когда успокоится море,

Какой-нибудь ялик-интеллигент

Заговорит о линкоре.

И скажет ялик: каждый из нас,

Когда было нужно, падал.

Да здравствует, скажет, советская власть,

А линкор — мракобес, консерватор.

Он, конечно, гордится тем, что так разительно отличается от этих «яликов-интеллигентов». Но в то же время он отнюдь не склонен рассматривать это свое отличие от них как проявление какой-то личной доблести. Какая там доблесть! Он просто не может иначе, даже если бы и захотел:

Я стихи могу слагать

Про любовь и про вино.

Если вздумаю солгать,

Не удастся все равно.

При этом он вовсе не предполагает, что обладает своего рода монополией на правду. Больше того! Он готов даже допустить, что прав не он, а те, кто не устает обвинять его в том, что он заблуждается:

…Но писатели не кассиры!

Не мешайте им ошибаться,

Потому что в ошибках сила!

Он не настаивает на своей правоте, но лишь отстаивает свое право быть самим собой:

Никого не надо эпатировать,

Пишите так, как будто для себя.

И неважно, будут аплодировать

Или от негодованья завопят.

И, наконец, самое поразительное: он убежден, что «в ошибках сила», даже если речь идет всего-навсего об ошибках против общепринятых законов и правил стихосложения:

Ты пишешь очень много дряни:

Лишь полуфабрикат-руду,

Но ты прекрасен, несмотря ни

На какую ерунду.

В рубцах твоих стихов раненья,

Которые в огне атак.

А те, кто лучше и ровнее,

Писать не выучатся так.

У них стихи круглы и дуты,

Хоть и металл, а не руда,

И никакие институты

Им не помогут никогда.

Эти строки, обращенные к «Другу из Поэтограда», с равным основанием могут быть отнесены и к нему самому.

Итак, органическое неумение «солгать» распространяется Глазковым не только на содержание стихов. Изменить своему способу выражения мысли для истинного поэта так же невозможно, как и изменить самой мысли. (Собственно, иначе и быть не может: мы ведь уже условились, что поэзия — это особый способ мыслить, а не воплощать готовую мысль в слова.)

Говоря об оригинальности Глазкова, о непохожести его стихов на чьи-либо другие, я вовсе не собираюсь отрицать глубокую, кровную его связь с целой плеядой предшественников. С ранним Заболоцким, с Олейниковым, с другими обериутами. И прежде всего, разумеется, с предтечей их — Велимиром Хлебниковым.

На близость Глазкова Хлебникову указывали не раз. Указывали и самому Глазкову, о чем он прямо говорит в одном из своих стихотворений:

Куда спешим? Чего мы ищем,

Какого мы хотим пожара?

Был Хлебников. Он умер нищим,

Но председателем Земшара.

Стал я. На Хлебникова очень,

Как говорили мне, похожий;

В делах бессмыслен, в мыслях точен,

Однако не такой хороший.

Быть может, тут речь о сходстве не столько поэтическом, сколько бытовом и даже физиологическом. О схожести поведения, способа жить, а не способа творить. Но в лирической поэзии, как известно, эти категории неразделимы. «Почерк» поэта, лексика, ритм и синтаксис его стихов прямо обусловлены не только его образом жизни, но даже такими сугубо внешними приметами, как рост, походка, жестикуляция, мимика. Стихи Маяковского не могли быть сочинены человеком маленького роста. Потому-то так комичны его эпигоны, наивно заимствующие «приемы» Маяковского, не понимая, что «приемы» эти родились как естественное выражение только ему свойственных движений и жестов — внешних и внутренних.

Как я уже говорил, стихи Глазкова не спутаешь ни с чьими другими. На них как бы отпечатался узор его папиллярных линий. (Тот самый узор, на неповторимой индивидуальности которого основана дактилоскопия.)

Именно этим узором Глазков сразу заставляет вспомнить Хлебникова. Вот несколько примеров, почти наугад взятых мною из разных книг Глазкова:

Луна на дереве висела,

Ей было весело висеть;

Она, как рыба, там блестела,

И было дерево как сеть!

Дождь лился и стекал по стеклам,

Куда ему угодно;

Но женщина под ливнем мокла

Довольно неохотно…

Я лез на дерево судьбы

По веткам мыслей и поступков…

Потом война была убита

И труп ее валялся в мире…

Юрий Олеша в своих заметках об Александре Грине обронил: «Иногда говорят, что творчество Грина представляет собой подражание Эдгару По, Амбруазу Бирсу. Как можно подражать выдумке? Ведь надо же выдумать! Он не подражает им, он им равен, он так же уникален, как они».

Такая высокая оценка Грина, пожалуй, содержит в себе преувеличение. Но в одном Олеша прав. Есть явления, которым подражать невозможно.

Глазков не подражает Хлебникову. Он так же неповторим, так же уникален, как Хлебников. Если воспользоваться им самим изобретенным антонимом, он творитель, а не вторитель. (Кстати, сам неологизм этот тому порукой, он ничуть не уступает знаменитым хлебниковским противопоставлениям: изобретателей — приобретателям и «творян» — «дворянам».)

Сходство Глазкова с Хлебниковым не имеет ничего общего с похожестью актера, удачно загримировавшегося и талантливо перенявшего жесты и мимику человека, которого ему предстояло сыграть. Глазкова нельзя даже назвать учеником Хлебникова. Он похож на Хлебникова просто потому, что таким уродился. Такое сходство дается лишь кровным родством.

Впрочем, есть у Глазкова одна особенность, которая резко отличает его от всех его предшественников, начиная с Хлебникова и Маяковского и кончая Олейниковым и Заболоцким.

Поэтический дар его по самой природе своей эпиграмматичен. Я имею в виду не особое его пристрастие к той легкой «кавалерии острот», о которой говорил Маяковский, хотя и этому пристрастию он тоже отдал щедрую дань.

Речь о другом.

Разные русские поэты оказались в разной степени чувствительны к той ломке стиховых форм, которой характеризуется русская поэзия начала нашего века. Но одно так или иначе коснулось всех: вторжение в стихию стиха нового синтаксиса, живых форм речи. Синтаксис старого русского стиха был скован границами строфы, чаще всего — четверостишия. Вот эта граница и оказалась нарушенной — высоким косноязычием Хлебникова, ритмами Маяковского, длинным дыханием Пастернака, цветаевскими «переносами».

Глазков, не сохранив (в отличие от более консервативных своих современников) приверженность классическому стиху, сохранил эту границу. И синтаксическая, и логическая, и эмоциональная, и музыкальная фраза у него, как правило, замыкается рамками четверостишия. Четверостишие у Глазкова даже в большом лирическом стихотворении, даже в поэме обнаруживает тенденцию к самостоятельному существованию. Знаменитый его «Поэтоград» словно бы сам собой распадается на такие «осколки»-четверостишия. Но каждый «осколок» при этом сохраняет некую внутреннюю завершенность, при желании может рассматриваться как самостоятельное произведение, как законченная и цельная лирическая эпиграмма:

Я на мир взираю из-под столика.

Век двадцатый — век необычайный.

Чем столетье интересней для историка,

Тем для современника печальней!

Многие из этих осколков-четверостиший сразу зажили самостоятельной жизнью, повторялись, переходили из уст в уста:

Я сам себе корежил жизнь,

Валяя дурака;

От моря лжи до поля ржи

Дорога далека.

Иные из них оказались в полном смысле этого слова пророческими. Например, вот это, сочиненное в октябре 1941 года:

Может быть, он того и не хочет,

Может быть, он к тому не готов,

Но мне кажется, что обязательно кончит

Самоубийством Гитлер Адольф.

Чеканность поэтической мысли у Глазкова обладает такой резкой определенностью, что порой даже какое-нибудь незарифмованное двустишие, оторвавшееся от предшествующих строк, живет в памяти как нечто цельное, законченное:

Тяжела ты, шапка Мономаха!

Без тебя, однако, тяжелей…

Или:

И пятилетний план войны

Был выполнен в четыре года…

В своем кабинете на Арбате. 1965 год

На примере Глазкова особенно ясно видно, что для истинного поэта необходимость отказаться от формы выражения своих мыслей и чувств так же нестерпима, как необходимость отказаться от самой сути их, то есть от того, что мы привыкли называть содержанием поэтического произведения.

5

Что же это за «высокая страсть», что за странная, необъяснимая сила, из века в век заставляющая поэтов «для звуков жизни не щадить»?

«И звуков, и смятенья полн», как говорит Пушкин, поэт погружен в себя, он занят собою.

Что же так властно побуждает его к этому странному занятию? И почему это его погружение в себя в конечном счете так важно для человечества?

«Книга, — отвечает на этот вопрос Борис Пастернак, — есть кубический кусок горячей, дымящейся совести — и больше ничего.

Токование — забота природы о сохранении пернатых, ее внешний звон в ушах. Книга — как глухарь на току. Она никого и ничего не слышит, оглушенная собой, себя заслушавшаяся.

Без нее духовный род не имел бы продолжения. Он перевелся бы. Ее не было у обезьян».

Силу, побуждающую каждое человеческое существо стремиться к упорядоченности, к тому, чтобы все было «хорошо», можно назвать инстинктом духовного самосохранения.

В таком случае силу, побуждающую поэта к его странной деятельности, я бы, следуя за Пастернаком, назвал инстинктом продолжения духовного рода.

Этот инстинкт связан с инстинктом духовного самосохранения. Но он в то же время существенно от него отличается, ибо по самой своей сути предполагает прочную связь поэта с будущим.

Что ценит истинный поэт превыше всего?

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире

Мой прах переживет и тленья убежит…

Какой из видов самопожертвования представляется ему наивысшим?

…Умри, мой стих,

умри, как рядовой…

Какая перспектива страшит его больше всего на свете?

Меня признает современность;

Но обо мне забудут после.

Этот инстинкт продолжения духовного рода, владеющий душой поэта, так же мощен и неистребим, как биологический инстинкт, побуждающий рыб совершать во время нереста тысячи километров гибельного пути.

Высокое нравственное назначение искусства состоит не в поучениях и прописях, которые время от времени изрекает художник, но именно в этой непреодолимой потребности художника извлекать из себя правду своей души, в его непобедимом стремлении вопреки любым препятствиям делать свое странное, казалось бы, «никому не нужное» дело, и делать его — «хорошо».

Время от времени поэт выступает с теми или иными нравственными проповедями («Быть знаменитым некрасиво», «Никого не надо эпатировать…»). Но эти проповеди он обращает не столько к читателю, сколько к себе самому. И произносятся они, так сказать, в порядке самозащиты. Поэт тем самым как бы говорит людям: дайте мне делать мое дело, не заставляйте тратить себя на пустяки, дайте исполнить главное мое предназначение.

Поэт — это, вообще говоря, человек, для которого стремление выразить себя есть единственное условие его существования. Иначе говоря, поэт — это инструмент, посредством которого человечество осознает себя…

…Вот как много слов пришлось мне потратить, чтобы более или менее внятно сказать то, что я хотел.

Глазкову, чтобы сказать, в сущности, то же самое, понадобились всего четыре строки:

Все сметут, сведут на нет

Годы, бурные, как воды,

И останется поэт —

Вечный раб своей свободы!..

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК