5. Брат-Алеут Всеволод Иванов (1895–1963)

5. Брат-Алеут Всеволод Иванов (1895–1963)

Всеволод Вячеславович Иванов, наверное, самый интересный и самый вольный человек из всех Серапионов, родился в Семипалатинской губернии. Теперешний Казахстан и Сибирь — края его молодости. Начальная школа и полгода сельскохозяйственной — его официальное образование. Детство было неласковым; пьяницу отца случайно застрелил младший брат. «С 14 лет начал шляться. Был пять лет типографским наборщиком, матросом, клоуном и факиром — „дервиш Бен-Али-Бей“ (глотал шпаги, прокалывался булавками, прыгал через ножи и факелы, фокусы показывал); ходил по Томску с шарманкой; актерствовал в ярмарочных балаганах, куплетистом в цирках, даже борцом»[262].

В 1916 году Вс. Иванов напечатал в петропавловской газете первый рассказ, послал его Горькому, получил ответ; послал Горькому много новых рассказов. 16 февраля 1917 года Горький ответил ему: «В Ваших рассказах много удальства, но — это дешевое удальство, пустое. Молодыми и телята удалы, — понимаете? А Вы ищите за всем скотским — человечье, доброе. Не все люди — „стервы“, далеко не все, хотя они и одичали за последнее время»[263]. Говоря о совете Горького «надо учиться и читать», Вс. Иванов пишет в автобиографии: «Учиться я не умел, но начал и не писал два года. В эти два года я прочел столь много книг, сколь я не прочту, наверное, во всю дальнейшую жизнь… Когда началась революция 1917 года, я не понимал разницы между эсерами и социал-демократами. Я сразу записался в обе партии»[264].

Вс. Иванов — участник сражений с белочехами, затем — метранпаж типографии; в Омске с чужим паспортом он долго и опасно скрывался при Колчаке, дважды водили на расстрел — повезло, не расстреляли. В Омске же возник у него и первый круг культурного общения — непредсказуемый Антон Сорокин, юный Леонид Мартынов, художник Уфимцев, композитор Шебалин. Мартынов вспоминал, что с Вс. Ивановым его познакомил Антон Сорокин так: «Знакомьтесь: Всеволод Тараканов, мой ученик» и тут же велел подарить Мартынову «Рогульки»[265].

Первую свою книгу «Рогульки» Вс. Иванов набрал и отпечатал собственноручно в 30 экземплярах, на обложке её значилось: «Всеволод Тараканов. Рогульки. Первая книжка разсказов. Изд. „Вепрь“. 1919». На обороте титула указано: «Типография „Вперед“. Д. Армия. Вагоны № 216 и 521» — типография, таким образом, военная: «Д» значит, по-видимому, «Действующая». В книге — 8 рассказов; они написаны с той наивной передачей народного говора, про которую Замятин сказал: «Чтобы симфонически передать деревенское утро, вовсе не надо в оркестре рядом с первой скрипкой посадить живого петуха и теленка»[266]. Псевдонимом «Тараканов», возможно, навязанным ему экстравагантным Сорокиным, Вс. Иванов больше никогда не пользовался.

В конце 1920-го он двинулся в Питер (вез с собой 4 экземпляра книжки[267] и два письма Горького) и в начале 1921-го добрался. Его устроили пролеткультовцы (среди них был один его знакомый — сибиряк) — он слушал лекции в литературной студии Пролеткульта и служил в ней секретарем, получая крохотный оклад и постоянно общаясь с пролетарскими поэтами (молодых пролетарских прозаиков тогда, кажется, не было). Горький находился в Москве; когда он вернулся, Вс. Иванов к нему пришел напомнить о себе. Шкловский вспоминал, каким тогда увидел Иванова впервые: «Ходил отдельно в вытертом полушубке, с подошвами, подвязанными веревочками… Сам Всеволод человек росту небольшого, с бородой за скулами и за подбородком, косоглазый, как киргиз, но в пенсне»[268].

Горький направил Вс. Иванова к Серапионам, сказав Слонимскому: «Здесь Всеволод Иванов, из Сибири. Вы его позовите к себе. Сильно пишет»[269]. В мае 1921 года Вс. Иванов и появился в Доме искусств, где еще бродила челядь купцов Елисеевых. Их старая нянька, увидев Вс. Иванова, кричала в ухо полуглухой Мариэтте Шагинян: «Этот новый у вас чисто разбойник! Чисто сибирский уголовник, упаси Господи! Ефим-швейцар говорит, что узнает их сразу, этих каинов!»[270]. Иванов начал читать: «В Сибири пальмы не растут…» Впечатление об этом чтении Серапионы запомнили. Слонимский: «Нас поражали острые, из самых глубин жизни выхваченные сюжеты, яркие характеры, замечательный язык. Мы наслаждались выразительным буйством слова»[271]; Шкловский: «Рассказы Всеволода Иванова производили впечатление, как будто в реку бросил солдат ручную гранату и рыба всплыла на поверхность, удивленно блестя белыми брюхами. Даже те, что не были оглушены, сильно бились от изумления»[272]. Ольга Форш в романе «Сумасшедший корабль», рассказывая о Серапионах, поминает и Всеволода Иванова: «У них был и „брат алеут“ — изумительный дарами. Пряный и душный, как персидская дыня, которой много не съешь»[273]…

В Братство Вс. Иванова приняли сразу, назвав Брат Алеут. Серапионы Иванова заинтересовали: они были преимущественно прозаики и, как он понял, прозаики умелые. На собрания Серапионов он стал ходить раз в месяц — читать новое; с самого начала поставив себя прочно и особняком, усилив автоматически «бытовой» фланг Серапионов. В спорах участия не принимал, но слушал их напряженно («Мудрое спокойствие, которым он отличался подчас, давало нам повод сравнивать его с Буддой», — свидетельство Каверина[274]). «Жили мы почти голодно, почти дружно и почти весело», — вспоминал Вс. Иванов те месяцы[275]; вскоре Груздев устроил его в Культпросвет читать лекции о Толстом и он стал пересказывать красноармейцам то, что слышал у пролеткультовцев (один раз его представили так: «Этот товарищ лично знал Толстого и сейчас поделится впечатлениями…»). В конце 1921 года Шкловский сообщал Горькому в Германию: «Всеволод Иванов пишет все лучше и лучше. Последний его рассказ „Дитё“ привел бы Вас в восторг, такой „индейский“ или киплинговский сюжет и такая глубокая ирония»[276]. В феврале 1922 года, когда Серапионам исполнился год, Слонимский отчитывался перед Горьким: Всеволод Иванов «купил сибирскую шубу и похож теперь на белого медведя в пенсне. Он медленно, но верно становится знаменитостью, а с Серапионами сросся до чрезвычайности. Нельзя себе представить Серапионов без Всеволода»[277]. В этом же письме он привел фрагмент пародии Зощенко на Иванова: «Савоська вскинул берданку на плечо и выстрелил. — Это я в Бога, — сказал он и матерно улыбнулся»[278] («Это „матерно улыбнулся“ вошло у нас в поговорку», — сообщал Слонимский).

В 1921 году в Питер приехал из Москвы А. К. Воронский с портфелем денег: он покупал молодые таланты для будущей советской литературы[279], печатал их в своем журнале «Красная новь» — у него был мандат Ленина. В Москву Воронский вернулся с портфелем рукописей; он напечатал рассказы Всеволода Иванова и вскоре о том Ленину доложил: «Кое-каких результатов я уже добился. Дал Всеволода Иванова — это уже целое литературное событие, ибо он крупный талант и наш. Есть у меня… Н. Никитин, Федин и др. Все это молодежь… Имейте в виду, что Всеволод Иванов — это первая бомба, разорвавшаяся среди Зайцевых и Замятиных»[280].

Проза Вс. Иванова была немедленно замечена и оценена; о ней говорили и писали люди незаурядные, и каждый о своем. Учитель многих Серапионов Евгений Замятин: «Чтобы Вс. Иванов много думал — пока не похоже: он больше нюхает. Никто из писателей русских до сих пор не писал столько ноздрями, как Вс. Иванов… Нюх у Вс. Иванова — великолепный, звериный. Но когда он вспоминает, что ведь не из одной же ноздри, подобно лешему, состоит человек, и пробует философствовать, то частенько получаются анекдоты…»[281]. Литературовед и критик, еще только будущий прозаик Юрий Тынянов: «Всеволод Иванов — крепкий писатель, владеющий диалектизмами, строящий стиль на богатой лексической окраске… Всеволод Иванов — писатель малой формы, вернее — расплывчатой формы, которая держится ярким словом. Как только он уходит от своего буйного словаря — большая вещь ему не удается»[282]. «Формалист» № 1 В. Шкловский: «Его называют ориенталистом. Мы, кажется, назвали. Но это не дело: навязывать на человека бубенчик и исследовать потом не человека, а название… Всеволод Иванов мужественно грызет революционную тему. У него литература в крови, и любопытно смотреть, как художник бессознательно экспериментирует над задачей, которую нельзя решить, взявши тему атакой в лоб»[283]. Создатель Красной армии и, в то же время, незаурядный публицист и проницательный критик Лев Троцкий: «Он пишет революцию, и только революцию, но исключительно мужицкую и окраинную, чалдонскую. Односторонность темы и сравнительная узость художественного охвата накладывают на свежие и яркие краски Иванова оттенки однообразия. Он очень стихиен в своих настроениях и в стихийности недостаточно разборчив и строг к себе»[284].

Горький следил за писаниями своего ученика пристально: «Вы дали несомненные доказательства Вашей силы, как художника. Это я говорю не в утешение Вам, Вы человечище крепкий и утешать Вас не надо» и, затем, заметив, что «Голубые пески» — «книга хаотическая и многословная», Горький советует: «Так писать не надо, хотя бы только потому, что писать так — легко… Далее: Вы злоупотребляете местными речениями, в этом сказывается неправильно понятое увлечение Ремизова и его школы колдовством слова. Этот недостаток есть и у Никитина, он делает вас непереводимыми на языки Запада Европы. А переводить вас — необходимо…»[285]. Вс. Иванов в письмах Горькому откровенен и жесток к себе: «Дело в том, Алексей Максимович, — пишет он в январе 1923 года, — что я, при всех моих хороших изобразительных способностях, неглубок по уму. Происходит это не потому, что я мало учен или мало читаю, — ум плохо усваивает и — это, с малолетства, механизация букв, скользящая в моих глазах, тоже многому отучила меня…»[286].

У Серапионов принято было говорить о «бытовизме» Вс. Иванова. На эту тему уже на склоне лет, вспоминая Серапионовские времена, рассуждал Каверин: «Тогда я не понимал, что это — мнимая обыденность… что „бытовизм“ Иванова бесконечно далек от сознательного самоограничения натуралиста, от раскрашенной фотографии в литературе. Он как раз не боялся раскрашивать, но что это были за фантастические, смелые, рискованные цвета! В книжке, которая недаром называется „Цветные ветра“, эта смелость достигает размаха, который подлинным „бытовикам“ показался бы кощунством»[287].

С тех пор, как Воронский напечатал в «Красной нови» «Бронепоезд 14–69» и «Голубые пески», повесть о сибирских партизанах «Бронепоезд 14–69» была канонизирована в качестве советской классики; Вс. Иванов написал по ней пьесу. В марте 1922 года Воронский писал Иванову: «„Бронепоезд“ расценивается среди коммунистов очень высоко. В восторге Сталин и прочая именитая публика»[288]. Воронский не был человеком Сталина, но, видимо, именно он в том же 1922 году познакомил Вс. Иванова с генсеком. Вот рассказ сына писателя Вяч. Вс. Иванова в его необычайно интересных воспоминаниях: «После чтения „Дитё“ Сталин подарил отцу две бутылки грузинского вина и пригласил пожить на даче у него; они ходили вместе купаться, отец говорил, что он — один из немногих видевших будущего повелителя в костюме Адама, — Сталин купался голым; Сталин просил отца рассказывать ему все новые истории об ужасах гражданской войны, и чем кошмарнее были подробности, тем больше Сталин смеялся»[289].

В рассказе «Дитё» Шкловский (по молодости лет) углядел киплинговский сюжет и иронию, а в старости про героев его говорил просто: «Они правильно уточняют классовое чувство, но не могут преодолеть чувства „это мое, а это чужое“»[290]. В этом рассказе красные партизаны, убив белого офицера и его жену, обнаруживают их младенца и жалеют его; они крадут киргизку (так тогда называли казахов) с ребятенком, чтобы она кормила обоих малышей… Потом им начинает казаться, что своему малышу она скармливает больше молока, и они убивают ее ребенка ради своего, белого (и в расовом, и в классовом смысле). Вот слушая такое, Сталин очень смеялся. (Характерно, что в сентябре 1936 года цензура запретила публикацию этого рассказа в собрании сочинений Вс. Иванова, мотивируя тем, что в нем «партизаны представлены в виде бандитов, которые угоняют у киргизов скот, насилуют жен и т. д.»[291]).

Дружеские отношения с генсеком продолжались недолго. Сталин, завидуя литературной славе Троцкого, предложил написать предисловие в сборнику Вс. Иванова. «На это предложение, переданное Воронским моему отцу, — пишет Вяч. Вс. Иванов, — тот ответил отказом, сказав, что он вообще не любит предисловий, а особенно когда их пишут политические деятели. Сталин обиделся и это сразу выразил: уже через неделю он звонил в редакцию журнала „Прожектор“, осуждая отцовские „Похождения портного Фокина“: „Что это у вас Всеволод Иванов сменовеховскую вещь печатает?“»[292]. Вс. Иванов был храбр и независим, чего Сталин не забывал и не прощал.

В 1924 году Вс. Иванов — первым из Серапионов — перебрался в Москву. Но связей с Серапионами не порывал и на годовщины ездил в Ленинград (20 декабря 1925 года пишет Горькому: «Первого февраля у нас пятилетие Серапионов. Я еду на пару дней в Питер. Хотели выпустить альманах (увы, 2-й только) — не знаю, успеем ли»[293]). Правда, в среде Серапионов (особенно в «западном» крыле) некоторая его инородность чувствовалась спервоначалу. Особенно она действовала на Лунца (контраст между ними и вправду бросался в глаза); Лунц еще в ноябре 1923 года писал Федину: «То, что Иванов откололся, меня только радует, это хитрая и недобрая бестия»[294], а в рассказе-пародии «Хождение по мукам» изобразил свою встречу с Вс. Ивановым в 1932 году так: «Из подъезда вышел окруженный свитой человек в собольей шубе и направился к автомобилю. Должно быть, я уставился на него уж слишком рьяно, так что некий черный человек из свиты зашептал что-то на ухо Всеволоду. Тот обернулся ко мне, нахмурив брови. Узнал, подлец! И, обратившись к „адъютанту“, буркнул: „Гони в шею!“»[295]. Федин во взгляде Вс. Иванова на Серапионов тоже чувствовал отношение бывалого человека к детям (сразу же после смерти Лунца Федин писал Горькому: «Всеволод в глубине души относился к нам не как к братьям, а как к сыновьям»[296]). В 1929 году по случаю 8-летия Серапионов Каверин произнес жесткую речь, перечислив грехи всех Серапионов (и свои собственные). «Тебя, брат алеут, — обратился он к Иванову, — обвиняю в том, что ты первый из нас братьев по ремеслу перестал считать братьями по сердцу»[297].

Вопросы литературной эстетики, столь значимые для Серапионов, для Вс. Иванова были лишь малой частью его литературного дела. Политическая «игра», которая ему выпала, её масштаб и ставки поневоле меняли масштаб его жизни. В Москве Вс. Иванов общался не только с властью; он сдружился с Есениным, деля с ним славу бузотера. В 1927 году начинается роман Вс. Иванова с МХАТом. Сценическую переделку «Бронепоезда 14–69» сначала запретили, затем — к 10-летию Октября — поставили при участии Станиславского. В спектакле, имевшем триумфальный успех, играл Качалов; показывали его до 400 раз.

В конце 1920-х годов Вс. Иванов обращается к новым сюжетам в прозе, ищет новую форму. В 1927 году Корней Чуковский записал слова Зощенко: «Хорошо пишет Всеволод. Хорошо. Он единственный хороший писатель»[298]. И еще — Зощенко поражался количеству знаний Вс. Иванова, иногда спрашивал его: «Скажи прямо, какой университет ты кончил, Всеволод?»[299]. Побывав у Иванова в Москве, Зощенко осенью 1928 года писал Слонимскому: «В Москве долго не задерживайся — гнусновато. Те же морды, что и в прошлом году. Впрочем, Вс. Иванов — мужик хороший. Разбогател сказочно. Квартира оклеена тисненными золотыми обоями. На столе 4 старинные лампы. Велел приветствовать тебя. При всем том хандрит и не пишет»[300].

Своих новых рукописей Вс. Иванов друзьям не показывал, он предлагал их редакциям и получал отказ. Так было с романами «Кремль» (немосковский, провинциальный) и «У» (эта, необыкновенно сложно написанная вещь, напоминала Шкловскому одновременно «Сатирикон» Петрония и романы Честертона[301]). Отказная ситуация сложилась с того самого отказа Сталину: двери редакций то закрывались, то открывались (ситуация игры в кошки-мышки, излюбленная отцом народов). Поразительно спокойствие, с которым относился к этому Вс. Иванов; 3 апреля 1933 года он писал главному редактору «Издательства писателей в Ленинграде» Г. Э. Сорокину: «Вас надеюсь удовлетворить книгой „о своей жизни“, которая сейчас усиленно пишется и к июлю или началу августа вырастет в листов 30–35. Не пугайтесь. Если это окажется дрянью, вы имеете возможность отказаться. Я не щепетилен»[302]. Впрочем, положение в стране безнадежным для писателей-неконъюнктурщиков стало не сразу — что-то еще удавалось напечатать. В дневниках редактора «Нового мира» Вяч. Полонского есть запись 13 марта 1931 года о Вс. Иванове: «Себя он сам считает писателем контрреволюционным. Когда он откровенничал с Воронским, он заявил Воронскому: „Все вы попадете Бонапарту в лапы“. И вообще, его ставка была на Бонапарта. Но Бонапарт не приходил. А тем временем партия делалась все сильней. Ему пришлось перестраиваться. Но как? Изнутри он далеко не красный. Его „Тайное тайных“ обнаружило в нем глубочайшую реакционную сердцевину. Стал „прикидываться“. Говорит „левые слова“, и этими левыми словами как бы покупает себе право писать „правые“ вещи. Человек хитрости большой и лукавства… Вс. Иванов хитро выступил, приветствовал ударническое движение, обругал Пильняка, вообще заявил себя левым из левых. Его похвалит Авербах (тогда — вождь РАППа — Б.Ф.). Этого-то Иванову и нужно. Это значит — он сможет напечатать еще рассказ вроде „Особняка“»[303]. В отличие от Иванова, Полонский был человек бесхитростный и Бонапарта в Кремле не разглядел. Что же касается сборника рассказов Вс. Иванова «Тайное тайных» (1927) и его повести «Особняк» (1928), то попрекали ими его всю жизнь — аполитизм, мотивы разочарования, повышенное внимание к биологическим мотивам в жизни человека[304].

Главным в жизни Вс. Иванова оставалась литература — политикой он не занимался и устойчивых симпатий к политическим фигурам не имел. Когда А. К. Воронского арестовали и сослали в Липецк, его «протеже» Вс. Иванова ввели в редакцию «Красной нови» (угадывается типичный почерк Сталина) и он навещать в ссылке свергнутого редактора не стал. Возмущенная этим Сейфуллина писала в 1928 году в ссылку Карлу Радеку: «Не имеющий ни должной компетентности, ни обязательного для редактора профессионального интереса к чужим произведениям Всеволод занял место Воронского в „Красной нови“. Ходит к высоким лицам с официальными докладами и хозяйственно устраивает бытие» и в следующем письме: «Я Всеволоду публично при многих любопытных не подала руки за то, что он не защитил А. К. … Я его любила, но у меня к нему острая неприязнь»[305].

Как раз в то время Вс. Иванов женился; свято преданной ему спутницей всей жизни стала Тамара Владимировна Каширина[306], которую в конце 1928 года оставил Бабель — Иванов усыновил её мальчика, Мишу, ставшего потом хорошим живописцем; сын Вс. Иванова Вячеслав (в семье его звали Кома) — выдающийся лингвист, литературовед, культуролог.

Вс. Иванов не поддержал сосланного Воронского не из-за трусости[307] — он был человек храбрый; но всю жизнь он старался быть котом, который гуляет сам по себе, и авторитетов для него не существовало (только Горькому хранил верность всю жизнь). А что до его храбрости, то примеров тому много.

В середине 1930-х годов новый (автобиографический) роман Вс. Иванова «Похождение факира» разрешили напечатать. Прочитав его, Горький сказал Шкловскому: «Конечно, это мне не нравится, но это лучше Гоголя»[308]. Число Серапионов, которые, по мнению Горького, писали лучше Гоголя, стремительно росло; самому же Горькому уже было письменно заявлено, что он сильнее Гете, и совкритики упорно бились над обоснованием написанных спьяну сталинских слов.

В 1930-е годы Вс. Иванов ходит по острию ножа, проявляя когда смелость, когда ум. Однажды дома у Горького шеф ГПУ Ягода назвал Л. Никулина масоном, и Вс. Иванов заметил недоумевавшей и обиженной жертве-стукачу: «А он, если захочет, сделает из вас масона»[309]. В другой раз в подпитии Иванов не поддержал тоста Ягоды и со словами «Я с тобой, палач, чокаться не буду» выбил из его рук бокал; присутствовавший при этом Груздев был насмерть перепуган[310]. Зная, как Сталин не терпит за столом трезвых, Иванов не притронулся к рюмке и услышал грозную фразу: «А Всеволод все не пьет, все себе на уме»[311].

Когда-то Дзержинский в знак дружеского расположения прислал Вс. Иванову большой пакет доносов на него. Не открыв пакета, Вс. Иванов бросил его в горевший камин[312]. В 1930-е годы доносов не стало меньше, но НКВД их ему не показывало; вместо этого в дом Вс. Иванова захаживали люди оттуда — расстрелянный в 1937-м Агранов и застрелившийся сам Погребинский.

По просьбе Горького Вс. Иванов, как и Зощенко, участвовал в поездке писателей на Беломорканал. В конце 1930-х годов он уступил Сталину и написал роман о гражданской войне «Пархоменко», которым «отец народов», кажется, остался доволен. Жизнь состояла из противостояний и уступок.

Однажды Вс. Иванов сказал о «гибком мужестве», позволяющем человеку не сломиться под напором силы, а в нужный момент выпрямиться и идти дальше — он это хорошо понимал.

Во время войны Вс. Иванов выполнял задания «Красной звезды» — был её военным корреспондентом, оставаясь человеком штатским. В 1942 году он записал в Дневнике: «Неужели же нельзя было и думать, и писать глубже? Какие все пустяки, какая мелочь! Ведь я же прожил огромную и очень занимательную жизнь, — и что останется от этой жизни? Томик рассказиков, может быть, какой-нибудь цветистый роман о Сибири, да и то едва ли, — и пустота. Не то, чтоб я так уж боялся пустоты, наоборот. Она, до известной степени, прельщает меня, но просто глупо, имея хорьковую шубу, ходить в армяке. Мне думается, что прельщающая меня пустота — и наполнила пустотой мои работы. Марлинский прожил жизнь, не меньшую, чем Достоевский, но первый — цветок в гербарии, а второй — вечно живое семя жизни. Аминь»[313].

Записывая свою встречу с Серапионами в 1943 году в Переделкино, Вс. Иванов заметит: «Я, как всегда, говорил вещи, которых все пугались — словом — былое воскресло»[314].

Когда в феврале 1945 года он прибыл в только что захваченный район Германии и ему потребовалась военная форма, подобрать подходящую фуражку для крупноголового Иванова оказалось невозможным; в военной форме, вспоминает Л. Славин, Всеволод Иванов «продолжал сохранять в своем облике что-то величественное, царственное, даже божественное, конечно, в буддийском смысле»[315]. Одну майскую поездку 1945 года по берлинской автостраде Вс. Иванов запомнил. Он мчался в автомобиле с другими писателями и журналистами; по шоссе навстречу плелась колонна освобожденных узников концлагерей, от неё отделился человек и замахал руками, но шофер не хотел останавливаться (нет мест!) и только Иванов его остановил, почувствовав беду. Когда бывший узник еле-еле их догнал и крикнул, что впереди разрушен мост — было уже совсем близко от обрыва и его не видно: машина свалилась бы в пропасть. На спине узника желтела звезда и, глядя на неё, Иванов сказал: «Недаром я всю жизнь любил этот народ»[316].

Вс. Иванов был свидетелем штурма Берлина и Нюрнбергского трибунала над гитлеровцами. Илья Эренбург, поклонник галльской ясности, назвал Вс. Иванова после разговора с ним в Нюрнберге «человеком с куделями нерасчесанных мыслей и образов, с прямой и большой совестью»[317].

Всю жизнь Вс. Иванов был страстным книголюбом; широта его интересов озадачивала — он изучал психоанализ, теорию литературы, психиатрию и теорию относительности (для последней ему пришлось самостоятельно одолеть математический анализ). У него были несомненные данные стать ученым. В литературе выше всех ставил Достоевского, Хлебникова, Джойса и Пруста[318]. Любитель дикой природы, он и в преклонном возрасте проявлял редкую смелость в горах и на быстрине порожистых рек. Пример его поразительного мужества приводит В. Ф. Асмус: как-то в Казахстане, утомившись, Всеволод Вячеславович заснул прямо на земле, а, проснувшись, увидел у себя на груди смертоносного «черного паука». Он долго лежал не шелохнувшись и ждал, когда паук слезет с него, только тогда встал (его грудь и спина были мокрые от пота — «это был пот пережитого смертельного страха, который он поборол мужеством и самообладанием»[319]).

Из всего написанного о Вс. Иванове меня больше всего восхитили воспоминания его внука Антона. Бабушка, командовавшая домом, строжайше запретила шустрому внуку прикасаться к телевизору — это еще была редкость! — и вот, улучив момент, он схватил молоток и изготовился врезать по кинескопу — тут-то его и засек дед. «Валяй, разбей эту штуковину! Мне она надоела до смерти!» — такова была его немедленная реакция. Надо ли говорить, что молоток сам выпал из рук Антона — делать разрешенное было совсем не интересно[320]…

В последние годы Вс. Иванов «жил как бы на покое»[321]. Его гостеприимный дом неизменно собирал друзей — лучших деятелей нашей культуры (в доносах 1958 года — поры травли Бориса Пастернака — он поэтому именовался «гнездом контрреволюции»). Иванов не впадал в отчаяние от того, что масса его рукописей лежала неопубликованной — от всех напастей он спасался работой (его вдова вспоминала, как в 1946 году на Рижском взморье их застало постановление ЦК о Зощенко и Ахматовой, — и тогда Вс. Иванов сел за работу и написал роман «Эдесская святыня» на вечную тему «Поэт и царь». Полностью его напечатали через 20 лет)[322]. Узнав об окончательном запрещении «Доктора Живаго», Вс. Иванов писал Пастернаку в больницу: «Желаю тебе быстрейшего выздоровления, а также, чтобы ты, обдумавши новый роман, вернулся и с первого дня возвращения сел писать его: в конце концов, самое вернейшее и длительнейшее наслаждение, которое когда-либо имел человек, — это писать!»[323].

Иногда ему становилось грустно, когда вспоминал, сколько его романов так и не увидели свет (в 1943-м это прорвалось одной строчкой дневника — о Федине, жаловавшемся на цензуру: «И он негодовал, что у него что-то вырезали!»[324]). «Некоторые его романы и повести, долго пролежавшие в письменном столе и лишь теперь появляющиеся в свет, — не легкое чтение. Не для того он отдал долгие годы труда, чтобы читатель нашел в этих книгах развлечение или забаву», — написал в 1965 году Каверин[325]. И еще одно суждение — поэта Бориса Чичибабина; в его списке авторов десяти лучших русских романов XX века значится «богатырь, умница и все-таки приспособленец Всеволод Иванов с ярким народным характером»[326].

При жизни Всеволод Иванов был во многом ненапечатанным писателем, уже долгие годы он остается во многом непрочитанным…

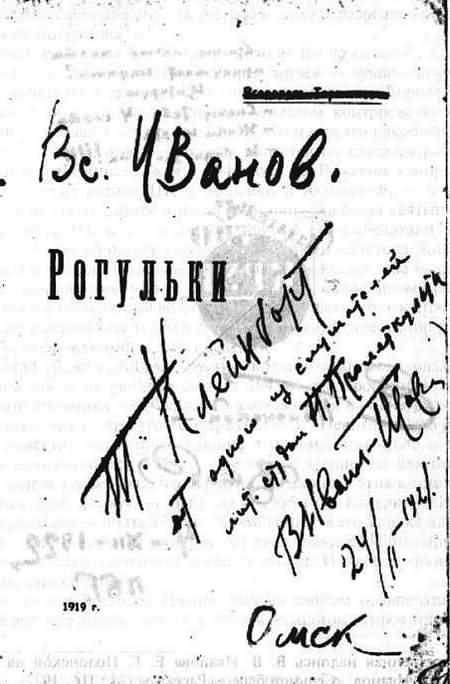

Дарственная надпись В. В. Иванова на книге: Всеволод Тараканов «Рогульки» (Омск, 1919).

«Т. Клейнборт от одного из слушателей лит. студии Н. Пролеткульта. В. Иванов — Тараканов 24/II 1921».

Рукописный отдел ИРЛИ.

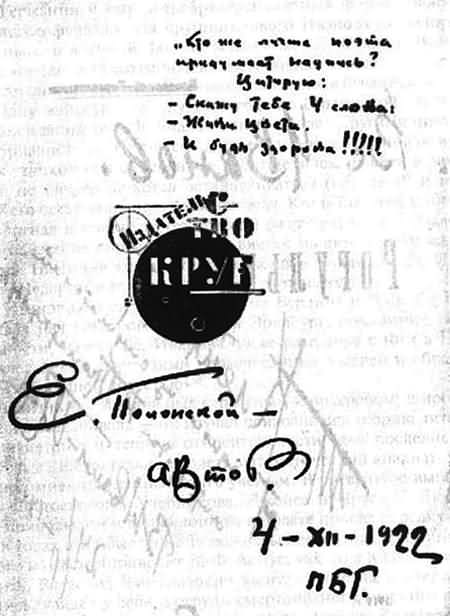

Дарственная надпись В. В. Иванова Е. Г. Полонской на книге: Всеволод Иванов. «Седьмой берег». Рассказы (М.; Пг., 1922).

«Кто же лучше поэта придумает надпись?

Цитирую:

— Скажу тебе 4 слова:

— Живи. Цвети.

— И будь здорова!!!!!

Е. Полонской — Автор. 4-XII-1922. ПБГ»

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Лисовский, Всеволод

Лисовский, Всеволод Стоят слева направо: В.Лисовский, А.Тер-Оганян, В.Кошляков. На переднем плане Г.Салаватова. Москва, Раушская набережная,

АБДУЛОВ ВСЕВОЛОД

АБДУЛОВ ВСЕВОЛОД АБДУЛОВ ВСЕВОЛОД (актер театра, кино: «Жили три холостяка» (1973), «Вооружен и очень опасен» (1977), «Место встречи изменить нельзя» (1979), «Трест, который лопнул» (1983) и др.; скончался 26 июля 2002 года на 60-м году жизни).В. Абдулов скончался спустя сутки после 22-й

Всеволод Мейерхольд

Всеволод Мейерхольд Мейерхольд любил говорить: «Связь между искусством и реальностью — та же, что между вином и виноградом». Всеволод МейерхольдЯ был еще ребенком дошкольного возраста, когда во время короткого пребывания в Москве мой отец повел меня в Художественный

Всеволод Пудовкин

Всеволод Пудовкин Всеволод ПудовкинРусская кинематография советского периода дала трех больших мастеров мирового масштаба: Сергей Эйзенштейн, Александр Довженко и Всеволод Пудовкин, все три — одного и того же поколения. Никакой другой советский кинематографический

Всеволод БОБРОВ

Всеволод БОБРОВ В. Бобров родился в городе Моршанске 1 декабря 1922 года (Стрелец-Собака). Читаем в гороскопе:«У Водяной Собаки (ее год длился с 28 января 1922 по 16 февраля 1923 года; повторяется каждые 60 лет) общительный характер; она хорошо ладит практически со всеми и без особых

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ Я переехал в Москву. Почему-то мне кажется, что в первые же дни своего приезда я познакомился с Есениным. Меня с ним познакомил поэт Э. Герман. Есенин зашел к нему вместе с Мариенгофом. Это было поздно вечером. Сразу же, с квартиры Германа,

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ[20]

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ[20] Всеволод Вячеславович Иванов (1895–1963) познакомился с Есениным, видимо, в 1923 году. Вскоре между писателями установились тесные дружеские отношения. Есенин высоко ценил многие произведения Вс. В. Иванова, писал о его «глубокой

ВСЕВОЛОД РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

ВСЕВОЛОД РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Одна из глав мемуарной прозы поэта Всеволода Александровича Рождественского (1895-1977) "Страницы жизни" - его воспоминания о встречах с Волошиным ("Коктебель Максимилиана Волошина"). Фрагменты из этих воспоминаний даются по кн.: Рождественский Вс.

27 Смерть Есенина. Вечера и сборники его памяти. Всеволод Иванов о Есенине. Два слова о «Романе без вранья»

27 Смерть Есенина. Вечера и сборники его памяти. Всеволод Иванов о Есенине. Два слова о «Романе без вранья» 29 декабря я сдавал мой очерк заместителю редактора «Вечерней Москвы» Марку Чарному. Он сказал мне, что в «Англетере» покончил жизнь самоубийством Есенин. Я

Всеволод Балицкий

Всеволод Балицкий Период истории органов государственной безопасности во времена ВУЧК, ГПУ и НКВД Украинской ССР связан с личностью Всеволода Аполлоновича Балицкого.Родился он в 1892 году на Украине, его детство и юность прошли в городе Луганске, в семье бухгалтера

Всеволод Абдулов

Всеволод Абдулов Утром 28 июля 2002 года радиостанция «Эхо Москвы» сообщила печальное известие: в Москве 27 июля в возрасте шестидесяти лет скончался актер театра и кино Всеволод Абдулов.Умер актер, великий мастер озвучивания, лучший друг Владимира Высоцкого. Умер внезапно,

Всеволод Иванов

Всеволод Иванов Горький часто, еще на Кронверкском и позднее, говорил о талантливом писателе Всеволоде Вячеславовиче Иванове.С 1933 года я встречала Ивановых у Алексея Максимовича, когда приезжала погостить в Десятые Горки. В годы войны в Ташкенте мы узнали друг друга

Всеволод Иванов

Всеволод Иванов Я давно знал и любил Всеволода Вячеславовича Иванова, но любил с некоторой опаской. Он казался мне человеком, вырезанным из крепкого кедрового корня, человеком суровым и особенно беспощадным к людям, заблуждающимся в своей литературной работе.К этим

2. Брат без прозвища Михаил Зощенко (1895–1958)

2. Брат без прозвища Михаил Зощенко (1895–1958) Самый знаменитый и значительный писатель из Серапионов, Михаил Михайлович Зощенко, родился в Полтаве в дворянской семье; его отец был художник-передвижник. Вскоре после рождения будущего писателя семья переехала в Петербург. В

4. Брат-Ритор Николай Никитин (1895–1963)

4. Брат-Ритор Николай Никитин (1895–1963) Прозаик Николай Николаевич Никитин (Ник-Ник-Ник, как его иногда звали) — петербуржец из крестьянско-купеческой семьи весьма скромного достатка. В своей первой автобиографии (1924 г.) он написал: «Родился в 1897 году на Севере»[212] — т. е.

Всеволод Иванов КОНСТАНТИН ЗАСЛОНОВ

Всеволод Иванов КОНСТАНТИН ЗАСЛОНОВ Несомненно, что подлинным героем способен быть только тот, кто смел, мужествен, строг к самому себе.Смелость, беззаветная преданность Отчизне — вот что рождает подвиг!Подвиг и любовь народа к этому подвигу — вот что рождает героя!То