7. Брат-Виночерпий Михаил Слонимский (1897–1972)

7. Брат-Виночерпий Михаил Слонимский (1897–1972)

Михаил Леонидович Слонимский родился в Павловске (в некоторых автобиографиях сказано: в Петербурге). Дед по отцу Зиновий Яковлевич Слонимский был известным публицистом, общественным деятелем, просветителем-ассимилянтом; отец — Людвиг[349] Зиновьевич — с 1882 года состоял членом редколлегии и постоянным автором питерского «Вестника Европы». Дядя (брат матери) — знаменитый историк литературы, автор известного словаря писателей, профессор университета Семен Афанасьевич Венгеров; тетя, Зинаида Афанасьевна, — критик, переводчица, историк литературы. Старший брат Михаила Слонимского Александр — литературовед и писатель; средний, Николай, — музыковед; сестра Юлия — театральный критик, литературовед. К этому следует добавить, что кузен писателя Антоний Слонимский — один из крупнейших польских поэтов XX века. В русском XX веке второго такого литературного клана трех поколений, пожалуй, не было. Самой судьбой Михаилу Слонимскому было предписано стать писателем (Лунц, сообщая К. И. Чуковскому, что его сестра собирается писать пьесу, пошутил: «Точно мы — Слонимские, где каждый ребенок уже при рождении заносится в Венгеровский словарь»[350]).

Когда Мариэтта Шагинян, опекавшая Слонимского в Доме Искусств, в «состоянии умозрительного исступления» прибегала к нему «с требованием, чтобы Миша отказался от литературы», он «кричал ей так, что вены надувались на его длинной шее: „Вы слышите меня? Я не могу бросить писать! Умру!“»[351].

Ассимилянтство Слонимского тоже потомственное. Р. Гуль вспоминал, как в 1927 году в Берлине Слонимский рассказал ему об испытанном потрясении, когда он в 12 лет от провинциальной родственницы узнал о своем еврействе. «Для меня это был шок на всю жизнь», — записал его слова Гуль[352]. «И Слонимские, и Венгеровы, — утверждает Николай Чуковский, — были евреи-выкресты, причем Слонимские были католики, а Венгеровы — православные»[353]. Упомянув об этом, мемуарист приводит рассказ, как мать Слонимского принялась однажды при сыне объяснять своим гостям, что Слонимские — из польских князей и город Слоним находился у них в феодальном владении, а вассалы часто восставали. Тогда, не выдержав, Миша заметил: «Эти восстания назывались еврейскими погромами». Некие резво-литературные взбрыкивания на почве этой темы (рассказ «Дикий», 1921) у него, и правда, были, но быстро ушли в глубокую подкорку.

Поступив в гимназию, Михаил Слонимский уже с 14 лет подрабатывал репетиторством (денег в семье не хватало). Он с детства много и страстно читал. Одним из самых сильных потрясений был Гаршин. Сменив три питерские гимназии, кончил обучение с серебряной медалью, но ускоренно — в 1914 году собрался добровольцем на фронт. Служил сначала санитаром, потом сапером. В автобиографии об этом сказано с упором на авантюризм: «Уехал с санитарным отрядом, из отряда перебежал в полк. Ходил в разведку, заблудился. Команда была замечена, немцы открыли огонь, разведчики разбежались, я остался один… Получил Георгиевскую медаль за бой под Единорожцем»[354], дальше — о ранениях и нелегкой службе солдатом в Питере (сказались последствия контузии, он попал в госпиталь, где чуть не умер — спас его, вытащив оттуда, дядя, С. А. Венгеров). В 1917 году в Питере Слонимский вел дневник, который ему потом пригодился. Февраль и октябрь 1917 года он встретил солдатом; в 1918 году комиссовался.

Писавший о детстве Слонимского Евгений Шварц отмечает деспотизм его матери: «Мать — владыка семьи — бешено деятельная, безумно обидчивая и самоуверенная, как все женщины подобного типа, беспредельно». «Отсюда, — с обычно несвойственной ему в мемуарах мягкостью продолжает Шварц, — беспомощный Мишин смех, и взгляд, и воля, может быть, и не сломленная, но ушибленная. Отсюда же его уживчивость и нетребовательность тех лет. Отсюда и многие душевные ушибы»[355]. После революции мать Слонимского уехала в Германию, потом во Францию, а он стал служить секретарем Дома Искусств, там и поселившись.

Печататься Слонимский начал в конце 1917 года — сначала в газетах. Некоторое время служил в архиве Наркомпроса. Корней Чуковский, знавший Слонимского еще ребенком, привел его к Горькому. Так Слонимский стал работать секретарем «великого пролетарского писателя». В 1920 году была написана и напечатана его первая работа о Горьком[356], прочитаны публичные лекции о писателе, активно собирались биографические материалы (Шкловский вспоминал молодого Слонимского: «Алексей Максимович хмуро, но довольно смеялся, что Миша ходит вокруг него и сверкает черными глазами, как галка, и уносит куски биографии»[357]). Вскоре все это было брошено — вернее, отдано коллеге по Серапионову Братству Илье Груздеву, и тот занимался Горьким всю последующую жизнь. Алексей Максимович, надо отдать ему должное, может быть, и сожалел, что Слонимский бросил службу его биографом, но писал ему, не красуясь, искренне: «В конце концов — совершенно не важно, какова будет книга о Горьком, а важно, чтобы Михаил Слонимский писал рассказы»[358].

В Доме Искусств Слонимский слушал лекции Замятина, Чуковского, Шкловского. В «Чукоккале» сохранились его стихи о Корнее Ивановиче[359] (в новогоднюю ночь — с 1919 на 1920-й — на конкурсе буриме Слонимский занял первое место). Когда в 1920 году деятели искусства, связанные с Домом, затеяли альманах, молодой секретарь Дома принял в нем участие. Первый номер был подготовлен в конце 1920 года; в нем напечатана статья Слонимского памяти С. А. Венгерова[360] (маститый профессор умер от дизентерии в сентябре 1920-го). Написанная со знанием биографии покойного, дающая его портрет на фоне умирающего города, статья начиналась фразой «Семен Афанасьевич отдыхал в своей жизни три дня» — образ подвижнической жизни создавался сразу…

В Доме Искусств «длинный, тощий, большеротый, огромноглазый, растерянный, но вместе с тем как будто и владеющий собой»[361] Слонимский стал центром притяжения молодых писателей. Именно в его комнате 1 февраля 1921 года состоялось первое «заседание» группы молодых писателей, которая вскоре получила название «Серапионовы Братья». Об этом существует огромная мемуарная и даже художественная литература.

«К тому времени, — читаем в мемуарах Николая Чуковского, который был на 7 лет моложе Слонимского и восхищался его отношением к себе как к равному, — и Миша Слонимский успел отказаться от своей веры в Учредительное собрание. Когда он жил в Доме искусств и, длинный, тощий, вялый, добрый, лежал у себя в комнате на кровати, с утра до ночи окруженный литературной молодежью, он был уже человеком советских взглядов, как — в большинстве — и та молодежь, которая окружала его»[362]. Ольга Форш в романе «Сумасшедший корабль» живописала Слонимского в образе писателя Копильского: «В углу коридора была комната, узкая, как труба, с неудобной буржуйкой. Там лежал и не жаловался писатель Копильский. Буржуйка в ногах его превратилась в домашнего зверя, вроде собаки, которую не надо было кормить. В дни дождей у него потолок протекал, и собака струила потоки. Копильский продвигался по подушке повыше, но мер не принимал. Иногда ему раздобывали от красноармейцев, чинивших мостовую, торцы, и железная собака, разинув пасть, жадно дышала огнем. Копильский, если был уже покрыт своим ватным пальто, его не снимал. Лакей из бывших… к нему особенно привязался за эти его барские замашки, по собственному почину, охранял Копильского, не допуская будить его на заседания, когда бы они ни начинались…»[363].

В связи с прозвищем Слонимского приведем свидетельство Шкловского, что весь Дом Искусств звал Слонимского Миша и ценил за то, что он «выпьет, а не пьян»[364]. Это было отмечено и в Оде Полонской на первую годовщину Братства: «Слонимский! — Кто еще так мил / И добродушнее кто боле?! / Своих героев всех сгубил / И гибнет сам от алкоголя!»[365]. «Пили много, и вообще пьем, — признавался Слонимский Горькому в 1922 году, — но не слишком. Больше от усталости, чтобы встряхнуться»[366].

Все Серапионы всегда вспоминали свою литературную молодость с нежностью, потому что молодость вспоминают всегда — озорная, веселая, живая пора. Шварц рассказывал про Слонимского: «Он вставал поздно. Чтобы наказать его за это, Лева Лунц расклеил объявления от Дома искусств до Дома литераторов на Бассейной. В объявлении сообщалось владельцам коз, что им представляется бесплатно для случки черный козел. Являться только с 7 до 8 утра — и приводился Мишин адрес. Так как многие в те годы держали коз, то Мише долго не давали спать. Ему пришлось пройти по следам Лунца и тщательно сорвать, содрать со стен объявления. Но он не обижался…»[367]…

Горький о роли Слонимского в Братстве писал почти благоговейно: «Я знаю, что среди Серапионов вам выпал жребий старшего брата, „хранителя интересов и души“ братии. Это трудная и неблагодарная роль, но ваше стремление сохранить дружескую связь, цельность братства возбуждает у меня к вам чувство искреннейшей благодарности, уважения. Скажу прямо: вы, Каверин, Лунц, Зощенко — это самое ценное ядро Серапионовых братьев и самое талантливое. Держитесь ближе, крепче, и вы явитесь магнитом, который привлечет к себе все наиболее значительное»[368].

Своими учителями молодой Слонимский называл четверых писателей: Горького, Замятина, Шкловского и Чуковского[369].

Замятин считал, что Серапионы — случайные попутчики, встретившиеся в вагоне, и едут они от литературной традиции («У Каверина, Лунца и Слонимского — взяты билеты дальнего следования. Может случиться, они, не доехавши, слезут где-нибудь на полпути; может случиться, не хватит сил у Слонимского, терпенья у Лунца…»[370]. Слонимскому действительно не хватило сил и воли, Лунцу — жизни). Понимая, что путь Слонимского только начинается, Замятин писал: «Слонимский, так же, как Лунц, — еще ищет себя: он еще в состоянии Агасферном: пьесы, рассказы военные, гротески, современный быт. Вместе с Кавериным и Лунцем он составляет „западную“ группу „Серапионовых братьев“, которые склонны оперировать преимущественно архитектурными, сюжетными массами и сравнительно мало слышат и любят самое русское слово, музыку его и цвет»[371].

Нельзя не признать — старшие писатели и коллеги были поразительно внимательны к Серапионам. Уже самые первые опусы Серапионов встречались всерьез. Скажем, об одном из ранних рассказов Слонимского «Дикий» (он был напечатан в альманахе «Серапионовы Братья») Горький писал автору: «Ваш — хороший рассказ — испорчен, я знаю, как и кем. Жаль»[372]; Замятин его анализировал: «В рассказе „Дикий“, очень динамичном и часто приближающемся к „показу“ — автору удалась смена ритмов… Богатства образов, как у Никитина и Вс. Иванова, — у Слонимского нет; иные ошибочно окрашены в цвета автора, а не действующих лиц»[373]; Тынянов заметил: «Мих. Слонимский из тех, кто стремится преобразить в литературе новый быт; но рассказ двоится на два неспаянных ряда, из которых один („Библия“ и речи еврея) слишком условен»[374]; Мариэтта Шагинян отмечала в нем «очаровательный прием рефрена»[375], Эренбург сообщал Шкапской об альманахе Серапионов: «У них больше всех мне понравился рассказ Слонимского»[376]. А рассказ (судьба местечковых евреев в революционную пору) — едва ли не стилизация; конечно, есть в нем попытка предугадать Бабеля — видимо, носилось тогда в воздухе… Куда сильнее рассказ «Варшава» с его густым сплавом нелепой любви, всегда жестокой войны, смешной и печальной польско-еврейской спеси, с горем несчастных людей, чья жизнь в пору катаклизмов не стоит гроша.

Первая и самая яркая книга Слонимского — «Шестой стрелковый» (1922); она почти вся о войне, фронте, 1917 годе. Название ей дал одноименный рассказ. В феврале 1922 года Слонимский писал Горькому: «Я через месяц начинаю ненавидеть то, что написал. Но вот уже два месяца, как написал „Шестой стрелковый“ и все его люблю, хотя пишу новое»[377], а чуть раньше назвал этот рассказ «несомненно лучшим из всего, что я пока написал». «Шестой стрелковый» — о времени, когда все ориентиры в жизни полетели, когда представления о добре и зле потеряли очертания, о жутком времени, когда нелепая мировая война перешла в дикую русскую революцию. Простым бытописанием обойтись тут было никак нельзя. Слонимский искал и находил новую форму. В 1923 году он послал две новые свои вещи А. К. Воронскому (который воспринял первую книгу Слонимского, как рассказ о разложении царского офицерства) и написал о них: «Рассказы, о которых я говорю, — не под Пильняка, не под Замятина, не под кого, — они мои целиком. Именно потому, что подражательность отсутствует в них начисто, — именно поэтому я и отношусь к их судьбе с волнением… Словом: я нуждаюсь в моральной поддержке, чтобы уверенно идти дальше. Без нее я свихнусь»[378]. Но Воронский, печатая Вс. Иванова и Никитина, Слонимского не напечатал. Между тем, это действительно была острая и ни на кого не похожая проза. «Пафос его писанья, — отмечал Шкловский, — сложный сюжет без психологической мотивировки». Каждый рассказ требовал от него огромного напряжения, а результат предсказать было нельзя. Когда он написал «Машину Эмери», Каверин докладывал Лунцу: «Если на одну чашку весов положить название, а на другую рассказ, то первая перевесит. Впрочем я пристрастен»[379]. Учитель Каверина Ю. Тынянов такой пристрастностью не страдал и в обзоре «Литературное сегодня» написал о Слонимском: «В „Машине Эмери“ он значительно вырос. Психология, которая у „отражающих“ натуралистов выдвинута на первый план, — у него спрятана»[380]. Общую канву литературного пути Слонимского дает обстоятельно знавший его и любивший Шварц (это не лишает иные страницы его Дневника беспощадности): «Ему лучше всего удавались рассказы о людях полубезумных… И фамилии он любил странные, и форму чувствовал только тогда, когда описывал в рассказе странные обстоятельства. Путь, который он проделал — прост. Он старался изо всех сил стать нормальным. И в конце концов действительно отказался от всех своих особенностей. Он стал писать ужасно просто… И чувство формы начальное потерял, а нового не приобрел»[381]. Приведу еще один отзыв о рассказах Слонимского, ему известный, тогдашнего читателя: «Рассказы его все хорошо выдуманы. Ловко скроены. Ладно сшиты. Но не живые. Герои его марионеточные… Страсти у Слонимского нет. Как будто его герои живут сами по себе, а он встречается с ними только за письменным столом. Он не ест с ними, не пьет, не ругается и не спит с главной героиней. Но пугать он любит. Пугать судьбой, нелепостью, игрой случая»[382].

Связь Серапионов с русской революцией органична; война и революция дали им уникальный писательский материал, революция же расчистила литературное поле от стариков. Связь с революцией — так или иначе — стала связью с новой властью. «Мы — советские писатели — и в этом наша величайшая удача, — записал в 1922 году Корней Чуковский сказанное ему наедине Слонимским. — Всякие дрязги, цензурные гнеты и проч. — все это случайно, временно, не типично для советской власти»[383]. В 1928 году Чуковский записал уже совершенно другие слова Слонимского: «Я сейчас пишу одну вещь нецензурную, для души, которая так и пролежит в столе, а другую — для печати — преплохую»[384]. Однако такое разделение оказалось не по силам психике Слонимского; «в стол» он не писал до старости.

В середине 1920-х годов, как и многие Серапионы, Слонимский написал роман — о войне и революции, т. е. о том, что пережил сам (в главном герое Борисе Лаврове много автобиографического). Первоначально роман назывался «Завоеватели» и должен был печататься в «Ковше» в 1925 году; это не вышло, и через год роман появился в «Звезде» уже как «Лавровы». По тому, как в нем изображены детство и юность героя, многое можно понять о жизни юного Слонимского (в гротесково и едко выписанной Кларе Андреевне Лавровой друзья Слонимского легко узнавали его взбалмошную мать). В поздней автобиографии Слонимский писал, что в своих рассказах никак не мог использовать дневники 1917 года и только в «Лавровых» они ему пригодились[385]. Роман написан без формальных изысков, но безусловно удачно (к сожалению, в 1948 году он был переработан в угоду времени — особенно пострадало изображение 1917 года). Следующий роман Слонимского назывался «Средний проспект» — он был о нэпе. Политические события в стране менялись очень быстро, и Слонимский за ними не поспевал. Второе издание «Лавровых» запретили (его, вроде бы, пытался спасти Фадеев, но безуспешно); про «Средний проспект» Чуковский записал в «Дневнике»: «Гублит разрешил повесть, Гиз её напечатал, а ГПУ заарестовало»[386]. Тем не менее в 1927-м Слонимского с женой выпустили в Париж (там, в частности, он повидался с матерью и, вернувшись, весело об этом рассказывал). На цензурных трудностях своих книг Слонимский «учился», и следующий его роман «Фома Клешнев» (это имя главного героя, большевика; он появляется уже в «Лавровых», точно зная, как надо и что будет) — цензурных проблем не имел; однако Слонимскому хотелось еще и литературно-общественного успеха.

Общественный темперамент Слонимского находил себя в редакционно-издательской деятельности (журналы «Забой», «Ленинград», «Стройка», «Звезда», издательств «Прибой», Издательство писателей в Ленинграде). Инн. Басалаев записал впечатления о Слонимском в «Прибое»: «Высохший. Длинный. Глаза черные, круглые. Бегают. Готовая улыбка на лице. Весь как мышь. Зарылся в „Прибое“, спрятался за горы рукописей, книг, шкафов в полутемной комнате издательства. Говорит осторожно, мягко, стараясь никого не обидеть. Голоса его не запомнишь. Скорее уступит, чем поспорит»[387].

К 1930-м годам Слонимский сходится с московскими литглаварями Фадеевым и Павленко, знакомится с их влиятельным нелитературным окружением. Тогда-то у него возникает претенциозный замысел политического романа о жизни Питера под властью Зиновьева (как и Горький, Серапионы имели основание не терпеть главу Коминтерна, но теперь он был повержен и не опасен). Этот роман должен был резко повысить общественный рейтинг Слонимского, но в судьбе писателя он оказался роковым (подробнее об этом — в сюжете «Слонимский и Павленко. История романов»).

Отрывки из новой книги Слонимского печатались в журналах; называлась в этих публикациях она — «Крепость», а в «Дневнике» Корнея Чуковского именуется «Друзья»[388]. Беловая рукопись вступительной главы (1933 г.), хранящаяся в ЦГАЛИ-СПб, также озаглавлена «Друзья»[389], а материалы романа в РО ИРЛИ (многочисленные рукописные варианты ряда глав — 370 листов!) озаглавлены «Крепость»[390]. Судя по этим текстам, роман написан панорамно, традиционно, в духе сугубо советской прозы тридцатых годов и отдает скучной политической заданностью.

В июне 1933 года Слонимский читал роман в Союзе писателей; чтение провалилось (отзывы сохранились резкие — Вс. Иванов: «Дрянь»[391], Ю. Олеша: «Бездарен до гроба»; понравилось лишь Фадееву и Павленко[392]). Рукопись гуляла по коридорам ЦК (ни один редактор уже не рискнул бы напечатать такую книгу без предварительного разрешения); политические обстоятельства месяц от месяца менялись, становясь все более грозными, в такт этому рукопись теряла привлекательность для власти…

В ожидании судьбы романа Слонимский написал «Повесть о Левинэ» — о председателе Совнаркома Баварской Советской республики (т. е. о германской революции 1919 года), и она была принята. Писателя продолжали считать своим; он сидел в президиуме Первого съезда советских писателей возле Горького, вошел в правление (по язвительному и точному замечанию Шварца, «ведущими писателями» тогда назначали[393], и Слонимский в те годы еще был среди назначенных).

Вскоре стало ясно, что попытки напечатать роман об оппозиции надо оставить — действительно, он так и не вышел в свет. В пространной итоговой автобиографии[394] Слонимский даже не упоминает этот роман — как будто его и не было.

Все кругом кричали о шпионах и диверсантах, и Слонимский принялся сочинять повесть о пограничниках. Это была одна из подтем генеральной темы борьбы с врагами родины и народа. Получилось нечто натужное, нечитаемое: либо серо написанные серые люди, либо вымученный пафос: «Правительства пяти шестых мира усиленно сговаривались, чтобы раздавить страну большевиков… Троцкистско-зиновьевская банда пыталась расстроить ряды большевиков. Но большевики наступали, ведя народ к пятилеткам. Страна жила накануне решающих побед»[395]. Вот такая проза. Можно было бы добавить: вот такие времена, но времена не выбирают… У Шварца для тех лет есть постоянно применяемый им образ: «Мы жили как в бочке, сброшенной с горы. Нас колотило и швыряло, лупило»[396] — он хорошо объясняет случай Слонимского и не работает на случай самого Шварца, написавшего в те же самые годы «Тень» и готовившегося написать гениального «Дракона»; напомню, что тогда же Каверин написал «Двух капитанов» — свой лучший роман (а там ведь тоже тема «врагов»)…

«Уже тогда, в конце тридцатых годов, он маниакально много говорил, — вспоминает Каверин о Слонимском, — говорил, говорил, не замечая, что слушатели не хотят слушать его самооправдания, хотя никто не обвинял его в преступлениях против Советской власти. Но он заранее оправдывался! Не обвиняли, но могли обвинить!.. Не арестовали, но могли арестовать!.. Надо было что-то заранее придумать, доказать, объяснить. Сама возможность ареста заставляла его трепетать»[397].

Войну Слонимский провел в эвакуации в Перми, все еще пользуясь льготами «ведущего писателя». К концу войны от этого его положения ничего не осталось, и даже вернуться в Ленинград для него оказалось непросто.

То, что Слонимского вычеркнули из списка «ведущих», проявилось уже в декабре 1943 года, когда в секретном постановлении Президиума ССП о журнале «Октябрь» Слонимского помянули среди авторов «надуманных, нежизненных произведений» (рассказ «Единство»)[398]. С тех пор состояние грозящей опасности его не покидало, и он ни одним словом не хотел себя скомпрометировать. В дневниках Федина есть запись 8 января 1945 года (он читал в московском клубе писателей первые главы нового романа, написанные до разгрома его книги о Горьком, и публика встретила их настороженно): «Тень летней истории долго, наверно, будет простираться над моей судьбой. За каждой запятой люди видят злокозненного автора осушенной книги. М. Слонимский просто перепугался: „Зачем тебе это?“»[399].

В 1946 году сотрудники Агитпропа ЦК, готовившие текст постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» (или проще: о Зощенко и Ахматовой), включили в крамольный список «ошибочных произведений» напечатанный в «Звезде» невинный и традиционный для Слонимского тех лет рассказ «На заставе». В справке МГБ о Зощенко, представленной в ЦК, указывалось: «По Ленинграду близок с писателями Слонимским, Кавериным, Никитиным (бывшими членами литературной группировки „Серапионовы братья“)»[400]. Действительно, из всех Серапионов ближе других к Слонимскому был Зощенко, они дружили. Так для напуганного ленинградского руководства, в литературе, понятно, не ориентировавшегося, Слонимский стал «персоной нон фата». Это сделало его положение в Ленинграде трудным. Слонимский был очень напуган и подавлен, но выступать с публичным поношением товарища, разумеется, себе не позволил, хотя власти от него этого ждали. По совету друзей он перебрался в Москву и прожил там до лета 1953 года («Отец долго не печатался, — вспоминал сын писателя композитор С. М. Слонимский, — дома не было денег, и выручали моя рабочая карточка и стипендия специальной музыкальной школы при Московской консерватории»[401]). После войны Слонимский сочинял, по примеру Федина, трилогию о пути интеллигенции (технической) в революции; в неё вписались и некоторые персонажи неопубликованного романа об оппозиции.

В 1966 году вышла книга литературных воспоминаний Слонимского. Она написана человеком добрым, но очень осторожным и опасающимся: можно ли? (так, он сомневался, можно ли воспоминания о Пильняке напечатать в журнале, и сверхосторожный Федин всячески его убеждал: нет, не стоит, нельзя, только в книге, среди других, на фоне[402]).

Переписка Слонимского и Федина послесталинских лет вообще поражает тщательностью, с которой старые Серапионы обходят всё, чем жила тогда интеллигенция, все острые литературные и политические события.

В самые последние свои годы, уже неизлечимо больной, Слонимский нашел силы начать записки о пережитом не для печати; среди заметок, опубликованных посмертно в пору перестройки, есть весьма впечатляющие (например, о Горьком — заложнике ГПУ или о Фадееве[403]). В 1998 году вышла избранная ранняя проза Слонимского — в сборничке всего 95 страниц, но их ему было бы не стыдно и сегодня…

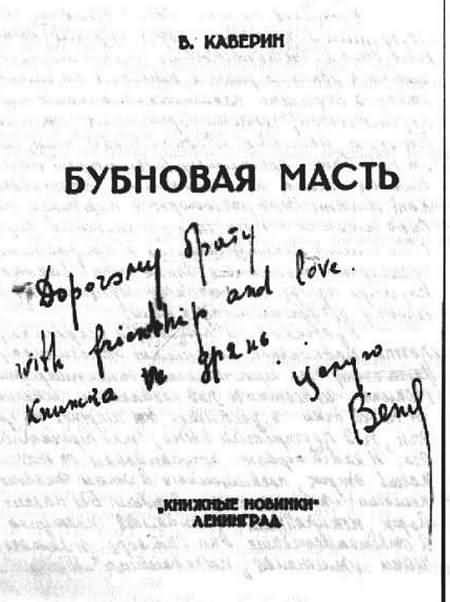

Дарственная надпись В. А. Каверина М. Л. Слонимскому на книге: В. Каверин. «Бубновая масть» (Л. 1927).

«Дорогому брату with friendship and love. Книжка не дрянь. Целую. Веня».

(В 1974 г. я запросил В. А. Каверина относительно адресата этого автографа; он мне ответил: «Дорогой Борис, благодарю Вас за фото титульного листа с моим автографом. Конечно, это подлинный автограф. По-видимому, книга (действительно, плохая) была подарена одному из Серапионовых Братьев (М. Л. Слонимскому)»).

Страница рукописи романа М. Слонимского «Крепость».

Рукописный отдел ИРЛИ.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Мих. Слонимский ЗА МНОГО ЛЕТ

Мих. Слонимский ЗА МНОГО ЛЕТ Корней Иванович Чуковский начинал свой рабочий день очень рано. Город спал, еще не зажигался свет в окнах домов, на улицах пустынно, а он уже садился за письменный стол. И если работаешь с Корнеем Ивановичем, то уж надо было и самому приниматься

Михаил Слонимский

Михаил Слонимский «А я вот — сказочник, и все мы — и актеры, и учителя, и кузнецы, и доктора, и повара, и сказочники — все мы работаем, и все мы люди нужные, необходимые, очень хорошие люди». «Снежная королева» Евгений Шварц приехал в конце 1921 года в Петроград вместе с

Ю. Слонимский

Ю. Слонимский В многосторонней деятельности Евгения Львовича Шварца была одна сфера, не получившая развития. Это — балетная драматургия. Хотя его замыслы в этой области не нашли сценического воплощения, они бесспорно входят в общий поток исканий нашего балетного

1897

1897 [Конспект:]Январь. Петербург, выход «На край Св[ета]».Именины Михайловского, потом Мамина1 (в Царском Селе).Михеев в снегу на вокзале.Встреча с Лопатиной2 в редакции «Нов[ого] Слова» (?).Из Птб. в Ельце на балу3.Огневка.11 Марта — «еду из Огневки в Полтаву…» (по записи).30 Апр. из

Часть 4 Виночерпий Сталина

Часть 4 Виночерпий Сталина От автораЭтот пожилой человек вошел в мой кабинет лет с нашим старым знакомым Бичиго, представившим его как своего товарища, работавшего под началом Н. С. Власика и хорошо знавшего его лично. Грузин из Гори с интересной фамилией Русишвили. Ему

ГЛАВА 18 Брат Михаил

ГЛАВА 18 Брат Михаил Брат Михаил мне не заменил покойного Ишу, хотя между мной и Мишей разница в годах была меньшая (на два года), нежели между мной и Ишей. В те дни Миша был очень хорошеньким мальчишкой, типичным школьником, но я его помню несравненно менее отчетливо, нежели

Михаил Слонимский, обреченный на писательство

Михаил Слонимский, обреченный на писательство Михаил Леонидович Слонимский родился в петербургской литературной семье. Его дед был публицистом, отец — редактором «Вестника Европы», дядя — известный литературовед С.А. Венгеров, тетя — переводчица, брат — историк

ВИНОЧЕРПИЙ СТАЛИНА

ВИНОЧЕРПИЙ СТАЛИНА Беседа составителя книги с П. М. РусишвилиЭтот пожилой человек вошел в мой кабинет лет пять назад с нашим старым знакомым Бичиго, представившим его как своего товарища, работавшего под началом Н. С. Власика и хорошо знавшего его лично. Грузин из Гори с

Брат Михаил

Брат Михаил Александр Егорович Ризенкампф:Влияние старшего брата на Федора Михайловича было огромное, и жизнь их почти постоянно находилась в тесной связи, скрепившейся их неизменной дружбой и братскою любовью. Замечательно, что оба брата отличались в значительной

IV. Организация производства винтовки (1891–1897 годы). Последние годы жизни (1897–1902 годы)

IV. Организация производства винтовки (1891–1897 годы). Последние годы жизни (1897–1902 годы) Создав русскую трёхлинейную винтовку, Мосин немедленно приступил к организации её производства. Он был не только конструктором, но и широко образованным инженером-технологом, за долгие

2. Брат без прозвища Михаил Зощенко (1895–1958)

2. Брат без прозвища Михаил Зощенко (1895–1958) Самый знаменитый и значительный писатель из Серапионов, Михаил Михайлович Зощенко, родился в Полтаве в дворянской семье; его отец был художник-передвижник. Вскоре после рождения будущего писателя семья переехала в Петербург. В

Мих. Слонимский и Петр Павленко (История романов)

Мих. Слонимский и Петр Павленко (История романов) Дружба Михаила Слонимского и Петра Павленко продолжалась восемь лет, она была неслучайной, горячей и, думаю, помогала Слонимскому удержаться в объятиях власти. Это вовсе не означает, что Павленко в судьбе Слонимского был

Михаил Слонимский

Михаил Слонимский Дружеские отношения Елизаветы Полонской к Михаилу Слонимскому, пожалуй, несколько подпортились во время войны — обида на то, что ничем не помог ей в эвакуации в Перми, помнилась долго. Потом время стерло и это.В архиве Полонской сохранился устный