10. Брат-Алхимик Вениамин Зильбер (Каверин) (1902–1989)

10. Брат-Алхимик Вениамин Зильбер (Каверин) (1902–1989)

Самый молодой из Серапионов Вениамин Александрович Каверин (его настоящая фамилия Зильбер, а псевдоним себе он взял в 1922 году) родился в Пскове в семье потомственного музыканта, капельмейстера военного духового оркестра. Старший брат будущего писателя — Лев — стал впоследствии выдающимся вирусологом, старшая сестра Елена — музыкантом-теоретиком, женой Юрия Николаевича Тынянова, гимназического друга Льва Александровича Зильбера. Круг друзей старшего брата (и особенно Тынянов) оказал огромное влияние на юного Веню, определив фактически его будущую судьбу. В 1912 году он поступил в псковскую гимназию. А в 1918-м переехал в Москву и школу заканчивал там. Поступив на историко-филологический факультет Московского университета, Вениамин Зильбер уже в 1920 году перевелся в Петроградский университет и одновременно поступил в Институт восточных языков.

В Москве он писал стихи, а в Питере перешел на прозу. Его первый рассказ был закончен 3 октября 1920 года и назывался «Одиннадцатая аксиома»[486]. Рассказ написан для объявленного осенью 1920 года конкурса Дома Литераторов и представлен под девизом: «Искусство должно строиться на формулах точных наук»; эпиграфом к нему автор взял слова Лобачевского: его гипотезу о существовании множества прямых, проходящих через данную точку параллельно данной прямой (отсюда и название). Рассказ состоит из двух, набранных параллельными колонками, текстов: один — о монахе, сомневающемся в существовании Бога, второй — о студенте, проигрывающем в карты; поначалу несовпадающие, истории постепенно, благодаря нарастающему сюжетному сходству, сливаются в единое повествование о вымышленном авторе рассказов, знакомом их подлинного автора. Уже в этом первом рассказе были характерные для Каверина ясность и расчет, выверенность формы. Лунц сразу заметил в «Одиннадцатой аксиоме» связь с традициями Гофмана[487]… Конкурс состоялся 7 июля 1921 года; рассматривалось 97 рассказов; было присуждено 6 премий. «Одиннадцатая аксиома» получила премию за «странное воображение»[488]. С этим рассказом Каверин и появился у Серапионов: «Меня привел Виктор Шкловский, представив не по имени, а названием моего первого и единственного рассказа — „Одиннадцатая аксиома“, о котором, по-видимому, знали будущие „Серапионовы братья“. Потом он ушел, а я откинулся в угол кровати и стал несколько пренебрежительно, как это и полагается столичному поэту, прислушиваться к разгоравшемуся спору. В нем принимали участие все, кроме плотного молодого человека в гимнастерке и солдатских английских ботинках с зелеными обмотками. Это был Всеволод Иванов. Но главными противниками были Федин и юноша, разжигавший „буржуйку“, — Лев Лунц, как я узнал вскоре. Это был спор, не похожий на споры молодых московских поэтов, в которых было что-то случайное, менявшееся от месяца к месяцу. Здесь (это я почувствовал сразу) спор шел об основном — о столбовой дороге нашей литературы»[489]. В этом споре Каверин сразу встал на сторону Льва Лунца (они учились в одном Университете, но, судя по воспоминаниям Каверина, еще не были знакомы). Николай Чуковский запомнил юного Каверина таким: «Это был плотный черноволосый малый с выросшими из рукавов руками. Самолюбиво поглядывал он на всех большими глазами и держался не без заносчивости»[490]. Эти свои недостатки Каверин знал и в речи по случаю 8-летия Серапионов, перечисляя грехи братьев, о себе сказал: «Тебя, брат алхимик, обвиняю в нетерпимости, в гордости, в непослушании»[491].

Прозаические дебюты Каверина были тщательно продуманы и откровенно литературны, имя Гофмана естественно сопрягалось с ними («Нельзя не отметить, что В. Каверин стоит несколько особняком, что, в то время как его товарищи связаны с теми или иными русскими традициями, в нем многое — от немецкой романтической прозы Гофмана и Брентано», — отмечал хорошо знавший работу молодого автора Тынянов[492]). Сильное впечатление рассказы Каверина произвели на Горького (в сентябре 1922 года он, увлекаясь и преувеличивая, писал о Каверине Федину: «Вот увидите, что этот чудотворец весьма далеко пойдет, — его фантастика уже и сейчас интереснее и тоньше гоголевских подражаний Гофману»[493]).

В 1923 году Каверин закончил арабское отделение Института восточных языков (20 июля 1923 года Федин сообщал Лунцу: «Каверин кончил вост<очный> факультет и, получив звание араба, уехал в Псковскую губернию, наверное, на практику»[494]), а через год кончил и университет. В порядке военного призыва его (по доносу) определили в армейский ассенизационный обоз. От обоза уберег Горький, обратившись напрямую к председателю Совета труда и обороны Л. Б. Каменеву. После этого Каверин был оставлен при кафедре русской литературы университета. Его диссертацию об Осипе Сенковском в 1929 году издали книгой («Барон Брамбеус»).

Приведу еще два отзыва о тогдашнем Каверине. Первый — Шкловского: «Зильбер-Каверин, мальчик лет двадцати или меньше, широкогрудый, румяный, хотя дома с Тыняновым вместе сидит часто без хлеба. Тогда жуют неприкосновенный запас сухих кореньев. Крепкий парень. Писать начал при мне. Очень отдельный писатель. Работает сюжетом… Каверин — механик — сюжетный конструктор. Из всех „Серапионов“ он один не сентиментален»[495]. Шварц говорит не только о литпродукции, но и о личности: «Веня Каверин, самый младший из молодых, чуть постарше Лунца[496], кажется, был полной противоположностью Груздеву. Он был всегда ясен. И доброжелателен. Правда, чувство это исходило у него из глубокой уверенности в своем таланте, в своей значительности, в своем счастье… Его знания не были явлением его биографии, ничего не меняли в его существе. Еще более бесследно проходили через него насквозь жизненные впечатления… Из Серапионовых братьев был он больше всех литератор. Больше даже, чем Федин… И к литературе подходил он через литературоведение. И то, что он прочел, было для него материалом, а то, что увидел — не было… Все серапионы любили говорить об остранении, обрамлении, нанизывании, и только, пожалуй, один Каверин принял эти законы органично, всем сердцем»[497]. Каверин твердо стоял на своем; характерно, как он сам говорит об этом в письме Лунцу: «Я устал, много работаю… Всё же у меня хватает еще злости, чтобы наплевать на проклятую размазню Пильняковщины и Ивановщины. И ведь оба кондовые таланты!»[498].

В 1925 году в альманахе «Ковш». № 1 напечатали детективную повесть Каверина «Конец хазы», принесшую ему читательскую известность и первые нападки критики. Мандельштам утверждал, что эта вещь — «крупное достижение серьезного мастера»[499], а Горький написал Слонимскому: «Каверин смело шагнул в сторону от себя — очень я ценю его! Этот должен дать что-то исключительное»[500]. Именно эти слова Горького имеет в виду Каверин, когда говорит в «Эпилоге» о Слонимском: «Он скрыл от меня прекрасный отзыв Горького о „Конце хазы“ как раз в те месяцы, когда меня травили за эту повесть»[501]. В речи на 8-летии Серапионов Каверин сказал о Слонимском предельно кратко: «Тебя, брат виночерпий, обвиняю в том смирении, которое паче гордости»[502]. Но отношения между Слонимским и Кавериным были испорчены уже всерьез и, как оказалось, непоправимо (это проявлялось даже в мелочах: статья Слонимского к 8-летию Братства содержит список всех Серапионов — и все названы по имени, один только Каверин представлен инициалом[503]). 13 декабря 1942 года Вс. Иванов записал в Дневнике: «Был еще М. Слонимский; обижавшийся на то…. что В. Каверин бездарен, но уважаем, и все прочее, очень узкое»[504] (об их послевоенных отношения см. в сюжете «Заколдованная книга…»).

Своим писательским становлением Каверин во многом обязан Юрию Тынянову («самому прельстительному и прелестному» из формалистов, по слову Шварца[505]). В Питере Каверин и жил в студенческие годы у Тынянова; они женились на сестрах друг друга, и — уже после смерти Ю. Н. — забота о его литературном и научном архиве легла на плечи Каверина, и он немало сделал для массового издания книг своего молодого учителя и изучения его наследия. Надо думать, именно Тынянов спас Каверина от головокружения, неизбежного при ранних авансах. Сейчас трудно представить, как можно было не свихнуться, получив в двадцать лет письмо от мирового классика с такими словами: «Вам нужно вооружиться терпением в пути, на который вас обрекает характер вашего таланта. Его надо очень любить, очень беречь, — это цветок оригинальной красоты, формы, я склонен думать, что впервые на почвы литературы русской распускается столь странное и затейливое растение. Для меня, старого читателя, уже и теперь ваши рассказы выше подобных у Гоголя. Не люблю сравнений, но, думая о вас, всегда невольно вспоминаю Гофмана и — так хочется, чтобы вы встали выше его!.. Вы — юноша, по мере расширения и углубления вашего опыта ваша фантазия тоже должна шириться и углубляться, она может заставить вас написать вещи глубочайшего значения»[506]. Выдержать такие авансы Каверину, несомненно, помог Юрий Тынянов. «Он спас меня от душевного распада, — писал Каверин о Тынянове, — от компромиссов, от возможности легкой карьеры в литературе».

В 1925 году в 3-м и 4-м номерах «Ковша» был напечатан роман Каверина «Девять десятых судьбы» — очень быстро и легко сочиненная книга о революции (даже с главой о штурме Зимнего). Автор, по его позднейшему признанию, ждал высочайшей похвалы, и она тут же последовала в виде пяти (одно за другим) изданий. Любопытный диалог произошел по этому поводу в переписке Федина с Горьким (Каверин узнал о нем десятилетия спустя). Федин: «Слаб человек — не могу не посплетничать: читали ли вы в 3-м „Ковше“ Каверина? Что случилось с человеком? И — представляете — дальше — еще хуже, а он стойко убежден, что именно так нужно. Думаю, что это излечимо»[507]. Горький: «Каверин? Он — умница, он скоро догадается, что так писать ему не следует, не его дело»[508]. Тынянов, как вспоминал потом Каверин, «прочитав две-три страницы, обеими рукам через весь стол оттолкнул рукопись, сказав, что всё в ней „напряжено“, давая понять таким образом, что напряжение неискренности не имеет ничего общего с литературой»[509]. В «Эпилоге» Каверин подробно рассказал об этом уроке — он принял его не сразу, но зато навсегда. Книгу «Девять десятых судьбы» Каверин впоследствии не переиздавал.

Следующий роман Каверина — «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове» — повествовал о питерской литературной и академической среде; в нем не без яда выведены Шкловский, Федин, А. Толстой, Слонимский, Щеголев. (С тех пор у нас существует уже некая традиция таких книг — пошла она, скорее, от «Сумасшедшего корабля» Ольги Форш, а в 1970-е годы едва ли не вся страна разгадывала ребусы Катаева). Роман Каверина вызвал не только обиды попавших в него друзей и знакомых автора, но и резкие нападки критики (авторы, чей литературно-политический путь укладывался в формулу Ленина «Шаг вперед, два шага назад», подлежали наказанию).

В 1930-е годы Каверин пытался сохранить верность своим литературным пристрастиям. Однако, не занимая никаких постов в писательских и редакционно-издательских иерархиях, он понимал непрочность своего общественного положения. Два события 1936 года указали ему, что ситуация становится угрожающей — всесоюзная кампания по борьбе с «формализмом» и самоубийство затравленного критикой прозаика Леонида Добычина. Оснований для страха у Каверина было куда больше, чем у других Серапионов, — устойчивая репутация «формалиста» позволяла критикам безнаказанно ставить клеймо «рецидив формализма» на любую его новую работу. Каверин был встревожен, обеспокоен своей судьбой, но это не меняло его природы. Тут уместно снова обратиться к свидетельству Шварца. Есть устойчивый соблазн представлять себе живых писателей по их книгам. Картинки часто оказываются лубочными. Евгений Шварц в мемуарах лубка не признает. О Каверине 1930-х годов он пишет так: «Мы часто отводили душу, браня его за эгоизм, самодовольство, за то, что интересуется он только самим собой, тогда как мы пристально заняты также и чужими делами. Но за тридцать лет нашего знакомства не припомню я случая, чтобы он встретил меня или мою работу с раздражением, невниманием, ревнивым страхом… Ни тени предательства, ни попытки бросить товарища в трудную минуту, отказаться отвечать на его горе мы не видели за все тридцать лет дружбы от Каверина»[510]…

Так получилось, что спасение Каверин нашел в приключенческой литературе для юношества. И вот, поди же, по сей день для массы читателей Каверин — прежде всего автор «Двух капитанов». В «Эпилоге» он пишет об этой книге едва ли не извиняющимся тоном, но именно с «Двух капитанов» начался отмеченный Шварцем процесс качественного изменения прозы Каверина: «Лучшее в каверинском существе: добродушие, уважение к человеческой работе, наивность мальчишеская с мальчишеской любовью к приключениям и подвигам — начинают проникать на страницы его книг»[511].

Первая часть «Двух капитанов» была завершена в 1938 году — в разгул ежовщины. Вакханалия террора, доносительства и шпиономании камуфлировалась фейерверками по случаю триумфального освоения Арктики. Два потока имен летели по стране. Один звучал радостно и громогласно — Папанин, Шмидт, Чкалов… а второй — зловеще и молча, это был поток непроизносимых имен недавних вождей и героев, а ныне — предателей, двурушников и убийц. Две стихии, соответствующие этим двум потокам, как бы слились в приключенческой книге Каверина, герои которой фанатично ищут разгадку трагической гибели северной экспедиции капитана Татаринова и приходят к разоблачению человека, погубившего экспедицию, а потом годами выдававшего себя за её единственного благодетеля. Что и говорить, роман нес на себе печать эпохи. Но спасительная для автора Сталинская премия, которой была отмечена эта книга, не оставила на ней клейма конъюнктурности; и в следующую историческую эпоху, когда мало-помалу начался процесс восстановления правды о злодеях, присвоивших себе заслуги своих жертв, «Два капитана» снова читались как актуальная книга. Каждое время будет находить в ней свое, потому что «Два капитана» написаны честно и талантливо.

В пору репрессий Каверин, и сам ожидавший ареста, преодолевал понятный страх (он рассказал об этом в «Эпилоге») и делал что мог для спасения попавших в беду близких и друзей (трижды арестовывали Л. А. Зильбера и трижды его удавалось вытащить из лап НКВД; удалось вернуть из Магадана и Н. А. Заболоцкого…). Когда в 1939 году большую и неслучайно отобранную группу советских писателей наградили орденами, имени Каверина в длинном списке не было… В 1941-м НКВД угрожающе пыталось завербовать его в стукачи; только скоропалительный отъезд из Ленинграда избавил его от опасных домогательств…

В годы Отечественной войны Вениамин Александрович служил на Северном флоте. В 1947 году он переехал в Москву. Его «Открытая книга» — роман о микробиологах, вобравший многое из биографии Л. А. Зильбера и его коллег, — писалась в пору царствования шарлатана Лысенко и свидетельствовала о неукротимом стремлении автора к справедливости. В связи с этой книгой Каверину пришлось пережить немало зубодробительных нападок «критики», но он устоял и, продолжая работу, книгу не испортил.

В беспросветном 1952 году Вениамин Каверин отмечал свое 50-летие. Комплименты, которые он выслушивал по случаю юбилея, были так же пусты, как само время, одно содержательное слово в этом потоке сказано все же было. Илья Эренбург отправил Каверину поздравительное письмо (чтобы не подводить юбиляра — почта перлюстрировалась — Эренбург не написал опасных слов «Серапионовы Братья», а сказал: «писатели, с которыми вы начинали»); в этом письме написано главное: «Неправда, что осень умнее весны, и если писатель, справляющий юбилей, начинает понимать многое из того, о чем он прежде не думал, то он одновременно перестает понимать то, чем жил, будучи молодым. Глядя на Вас, я радуюсь: не в пример многим Вы сохранили молодость!»[512]. Не в пример многим! Очень скоро это станет очевидным.

Слово «Оттепель» появилось на страницах «Знамени» в мае 1954 года, а в декабре Каверин произнес одну из самых сильных речей на Втором съезде писателей. Еще не были реабилитированы жертвы сталинских черных лет; братья-писатели ни словом не упомянули расстрелянных, замученных, затравленных, оклеветанных коллег — Мандельштама, Бабеля, Платонова, Зощенко… Более того — съезд открылся вставанием в память Сталина. Вот в каких условиях начиналась эта долгая борьба, где каждый шаг вперед требовал сил и воли — так велико было сопротивление системы. Каверин говорил на съезде о замечательных книгах В. Некрасова, Казакевича и Гроссмана, раздолбанных официальной критикой, открыто выступил против банды «литераторов», верховодивших в Союзе писателей (вроде пресловутого драматурга Сурова), говорил о необходимости переиздания книг Юрия Тынянова и Михаила Булгакова. Заканчивая речь, он нарисовал волшебную картину будущего литературы — 10 пунктов, начинающихся как заповедь: «Я вижу литературу, в которой…» (вот одна из них, разумеется, нереализуемая: «Я вижу литературу, в которой любой, самый влиятельный отзыв не закрывает дорогу произведению, потому что судьба книги — это судьба писателя, а к судьбе писателя нужно относиться бережно и с любовью»[513]). Оптимист Каверин завершил речь бодро: «Найдутся мрачные скептики, которые скажут, что все это несбыточные надежды. Но мне думается, что у нас есть все возможности, чтобы эта картина стала живой действительностью нашей литературы».

Поначалу так и казалось. Наряду с Казакевичем, Паустовским, Беком, Алигер и другими Каверин вошел в редколлегию альманаха «Литературная Москва». В 1955 году подготовили и в 1956-м издали два капитальных тома. В них было представлено все лучшее, что было тогда в русской литературе (включая и то, чему еще недавно была закрыта дорога в печать). Всего не перечислишь, упомяну лишь тех, чьи имена и сегодня на слуху: Ахматова, Цветаева, Пастернак, Заболоцкий, Слуцкий, Липкин, Пришвин, Эренбург, Гроссман, Олеша; печатались и люди Серапионовского круга: Федин, Каверин, Тихонов, Шкловский, К. и Н. Чуковские; были и острые сенсации — например, бессмертный рассказ Яшина «Рычаги». Надо представлять себе тускло-серый фон советской литературы начала 1950-х годов, чтобы оценить содержимое альманаха. Надо представлять себе значение литературы в жизни СССР, чтобы оценить его общественный резонанс. С выходом «Литературной Москвы» оптимисты связывали исключительные надежды на возрождение русской литературы.

Но эпоха XX съезда сменилась эпохой подавления венгерского восстания, и альманах «Литературная Москва» разгромили (среди погромщиков запятнал себя и Федин, действовавший по указанию «свыше»). Набор третьего номера, подготовленного к печати, рассыпали. Начали «прорабатывать» редакцию; часть её покаялась; Каверин, как и Паустовский, каяться отказался — более того, он публично защищал позиции альманаха. С той поры Вениамин Каверин обрел у читателей репутацию одного из наиболее честных писателей оттепели. И с той поры Каверин приобрел в «сферах» репутацию писателя непослушного.

В маразматические годы застоя Вениамин Каверин продолжал много писать и много печататься. Литературная продуктивность его тех лет поразительна — казалось, она не зависит от возраста. Каверин упорно, подчас с жестокими увечьями, прорывался через цензуру. Несколько лет он пробивал появление в «Новом мире» статьи о Серапионах — сильно покалеченная, она все же пробилась через заслоны. Почти вся его художественная и историко-литературная беллетристика тех лет являлась одним из компонентов сопротивления творческой интеллигенции тоталитарной системе. В 1960–1980 годы имя Каверина было — и справедливо — одним из немногих уважаемых в нашей литературе. В те годы не верилось, что Федин, Тихонов, Слонимский начинали вместе с ним.

Каверин подписывал все письма и петиции в защиту безвинных жертв режима и не таил своих литературных филиппик; его знаменитое открытое письмо Федину, касавшееся, в частности, преследования Солженицына, широко распространялось в самиздате (но «тамиздата» Каверин сознательно избегал и публичным диссидентом не стал). Власти негодовали, препятствовали изданию его книг, но публичной хуле не подвергали, а Каверин, в свою очередь, не переходил в противостоянии с ними определенной черты. Не знавший черной зощенковской хандры, непродуктивных сомнений в себе Слонимского, холодного равнодушия Тихонова и разъедавшей душу зависти Федина, Каверин был неисправимым оптимистом. Однако и он в конце концов потерял надежду, что времена, когда можно будет не только писать, но и печатать правду, не за горами. Вениамину Александровичу было уже за 70, когда он начал книгу воспоминаний «Эпилог», — сознательно писал её «в стол», понимая, что до публикации, скорее всего, не доживет. Однако напечатать книгу за рубежом Каверин не считал возможным (дело не только в нем лично; в СССР работали его дети и он не считал возможным губить на корню их научные карьеры). И все-таки — в очередной раз! — судьба улыбнулась ему: началась перестройка, и пусть не сразу, но все же «Эпилог» сдали в набор (это было в конце 1988 года). Правда, увидеть книгу изданной автору не довелось — он умер незадолго до ее выхода в свет.

Как бы ни нападали на эту книгу Каверина родственники задетых в ней персонажей, на какие бы мелкие ошибки автора они ни указывали, «Эпилог» — труд замечательный, свободный от пресса внутреннего цензора, от компромиссов совести, от деформации сознания, откровенно борцовский и откровенно полемический, а потому, может быть, в чем-то и упрощающий те или иные жизненные коллизии. Это бесстрашный рассказ о себе самом, о том, как трудно преодолевать страх и как без этого нельзя остаться человеком, рассказ о дорогих автору людях и о том, как получилось, что иные из его давних друзей напрочь изменили заветам своей литературной молодости.

В «Эпилоге» Каверин пунктирно проходит по дорогам своей жизни и всей своей литературной работы: ему небезразлично, как будут судить о них, когда его не станет; он тщательно обсуждает некоторые свои поступки, которые могли быть неправильно истолкованы (например, рассказывает об опасных допросах в Большом доме в 1941 году и как он понял, что спастись от них можно только уехав из Ленинграда[514]) или, скажем, раздумывая о неизвестных ему мемуарах проницательного Шварца, сам пишет о дурных своих сторонах, которые Шварц легко разгадал[515]. Ощущение, что он ничего не утаивает от читателя, увеличивает доверие к его книге…

С первой встречи у Серапионов Вениамин Каверин и Лев Лунц были вместе во всех дискуссиях. После их первой встречи Судьба определила Лунцу прожить еще 3 года, а Каверину — 68. Эти 68 лет были прожиты достойно.

Дарственная надпись В. А. Каверина Е. Г. Полонской на книге: В. Каверин. «Девять десятых судьбы» (М.; Л. 1926).

«Милому другу Елизавете Григорьевне с серапионовской верностью — от старого приятеля В. Каверина. 28 IX 1926. Ленинград».

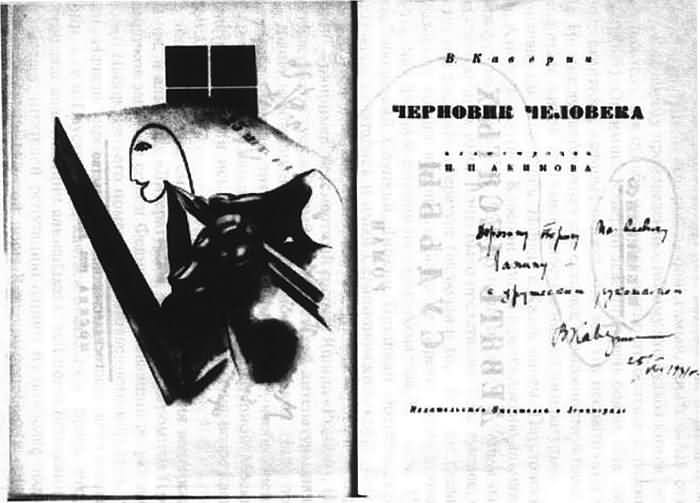

Дарственная надпись В. А. Каверина Б. М. Лапину на книге: В. Каверин. «Черновик человека». Иллюстрации Н. П. Акимова (Л., 1931).

«Дорогому Борису Матвеевичу Лапину — с дружеским рукопожатием. В. Каверин. 25 VIII 1931 г.».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Из писем жене E.И. Зильбер (Шварц)

Из писем жене E.И. Зильбер (Шварц) 25. (Ленинград) (1928)Милый мой Катарин Иванович, мой песик, мой курносенький. Мне больше всего на свете хочется, чтобы ты была счастливой. Очень счастливой. Хорошо?Я всю жизнь плыл по течению. Меня тащило от худого к хорошему, от несчастья к

В. Каверин Я — ДОБРЫЙ ЛЕВ

В. Каверин Я — ДОБРЫЙ ЛЕВ 1Это было в те далекие времена (1921), когда я, девятнадцатилетний студент, был членом маленького литературного общества «Серапионовы братья». Кроме еженедельных чтений мы иногда устраивали вечера, полные неудержимого веселья! Моя молодость

Алхимик слова

Алхимик слова Польский поэт, переводчик, сатирик и страстный антифашист Юлиан Тувим жил в трудные времена. Он выжил благодаря лирике и остроумию. Лирика множила его друзей. А шутки разили врагов. Вот лишь одна запись из записной книжки Тувима: «Помни о бедных, — говаривал

Глава 10 Целитель, масон, алхимик, изгой — кто он будет такой?

Глава 10 Целитель, масон, алхимик, изгой — кто он будет такой? — Где господин Калиостро, господа? Имею предписание на его арест… Г. Горин. Формула любви Швейцария оказалась единственной страной, готовой раскрыть свои объятия разоблаченному магистру, а Якоб Саразен —

В. Каверин Поиски жанра

В. Каверин Поиски жанра 1Я начал преподавать литературу на курсах "Техники речи" сразу же после окончания университета в 1924 году. Многие слушатели были старше меня. Один из них, опоздав на первую лекцию, принял меня за студента, развлекавшего товарищей передразниванием

Вениамин Каверин в Северной столице

Вениамин Каверин в Северной столице Вениамина Каверина можно считать самым счастливым из Серапионовых братьев. И не столько потому, что он прожил 87 лет (скажем, прожившего 85 лет Серапиона Федина трудно назвать счастливым — под старость он напрочь лишился уважения

Глава пятая Фулканелли: алхимик

Глава пятая Фулканелли: алхимик Долгое время считалось, что готические соборы Европы суть каменные скрижали, на которых записано тайное знание; что в образах горгулий и барельефах, в надвратных окнах-розах и арочных контрфорсах зашифрованы великие тайны — открытые

Каверин Вениамин Александрович 1902–1989 советский писатель

Каверин Вениамин Александрович 1902–1989 советский писатель Вениамин Александрович Каверин (Зильбер) родился 19 апреля 1902 года в семье капельмейстера 96-го пехотного Омского полка Абеля Абрамовича Зильбера и его жены – Ханы Гиршевны Дессон, владелицы музыкальных

Вениамин Каверин

Вениамин Каверин В.А. Каверин К лету 1946 года Каверин был в зените своей славы: многими изданиями вышел его роман «Два капитана», за который писатель удостоился Сталинской премии[15]. Поэтому, комплектуя делегацию в Австрию, начальство поручило мне съездить к нему на дачу в

В. КАВЕРИН[135] Из книги «Письменный стол»[136]

В. КАВЕРИН[135] Из книги «Письменный стол»[136] Восточная пословица говорит: «Великое несчастье, когда нет истинного друга». Среди многочисленных неудач Булгакова (чтобы перечислить их на странице, не хватило бы места) в одном отношении ему решительно повезло. Он встретился

В. Каверин МОЛОДОЙ ЗОЩЕНКО [34]

В. Каверин МОЛОДОЙ ЗОЩЕНКО[34] 1 Однажды за столом у Горького зашла речь об «Энциклопедии весельчака» — было такое издание (как ни странно — многотомное, в конце XIX века). Горький отозвался об «Энциклопедии» с похвалой как о занимательном и, отчасти, поучительном чтении. Я

Письма (В. Каверин — Л. Лунцу)

Письма (В. Каверин — Л. Лунцу) Л. Лунцу[2]Петроград. 9/Х.23 г.Дорогой Левушка!Я виноват перед тобой, дружище, но мне показалось, что ты несколько холодно простился со мной, и поэтому я ждал твоего письма или переписки и не хотел писать первый. Я тебя люблю, дорогой мой, и поэтому

Письма с фронта (В. Каверин — Л. Н. Тыняновой)

Письма с фронта (В. Каверин — Л. Н. Тыняновой) Я бы не стал печатать эти письма, если бы не одно обстоятельство, напомнившее мне известную мысль Ю. Тынянова о том, что «документы врут, как люди». Это мои письма жене из Ленинграда, где я в годы войны служил в ТАССе, из Полярного,

Вениамин Каверин

Вениамин Каверин Переписка Полонской с Кавериным началась только в послевоенное время, когда он переехал в Москву, да и то не сразу — лишь в оттепельные годы. Полонская хранила, как ранние, подаренные ей в Питере, так и поздние, присланные из Москвы, книжки Каверина с

ВЕНИАМИН КАВЕРИН. Ираклий Андроников

ВЕНИАМИН КАВЕРИН. Ираклий Андроников Я не знаю, как назвать дарование, которое судьба подарила Ираклию Андроникову. В классической литературе этим даром обладал только И. В. Горбунов, создатель знаменитого образа генерала Дитятина. Пожалуй, это дарование можно назвать