1. Брат-Скоморох Лев Лунц (1901–1924)

1. Брат-Скоморох Лев Лунц (1901–1924)

Это был самый веселый и самый одаренный из Серапионовых Братьев, а судьба оказалась к нему особенно жестокой и безжалостной.

Лев Натанович Лунц родился 2 мая 1901 года в Петербурге. Справочник «Весь Петербург» перечисляет глав двенадцати различных семейств по фамилии Лунц, проживавших в столице империи, — присяжных поверенных, врачей, провизоров. Родители писателя — выходцы из Шяуляя (Литва). Его отец — Натан Янкелевич — закончил Юрьевский (теперь — Тартуский) университет, получив право работать провизором. В 1903 году Лунцы жили на Забалканском (теперь — Московский), 22, где у отца писателя был магазин аптекарских товаров; затем перебрались ближе к центру, к Пяти углам. «Весь Петербург» на 1914 год, ошибочно именуя Натана Янкелевича — Моисеевичем, сообщает его адрес: Троицкая улица (теперь — Рубинштейна), 26. В этом доме помещалась сначала аптека, а потом магазин медицинского оборудования Натана Лунца (теперь здесь издательство «Академический проект» и при нем книжный магазин и кафе).

В семье Натана Лунца было трое детей: два мальчика — Яков и младший Лева — и дочь Женя. Способности Левы Лунца к языкам определились очень рано. В 1918 году (большевики уже правили страной, и магазин Н. Я. Лунца реквизировали) Лева закончил 1-ю Санкт-петербургскую гимназию (так она именовалась, когда он начал в ней учиться), закончил с аттестатом, дающим право на золотую медаль (медалей в 1918 году, правда, уже не давали) и поступил на историко-филологический факультет Петроградского университета. Уже в первый год он сдал экзамены за три курса. Одновременно учился в Педагогическом институте при университете, где упор делался не на теорию, а на языки. И еще активно работал в литературной Студии «Всемирной литературы» — в семинарах Замятина и Чуковского; потом от Чуковского сбежал к Шкловскому, о чем имеется покаянный стишок в знаменитой «Чукоккале»:

Жил да был крокодил,

Он по Студии ходил,

По-чуковски говорил,

Шкловитистов учил

И меня в том числе очукоковил.

Иуда-шкловитянин Лева Лунц[99]

Писать и даже печататься Лунц начал в 1919 году.

Сын Корнея Чуковского Николай вспоминал: «Лева Лунц был кудрявый шатен, среднего роста, со светло-серыми глазами. Он обладал замечательным характером — он был добр, скромен, жизнерадостен, трудолюбив, серьезен и весел. Я обожал его и постоянно им восхищался. Он был на два года старше меня, но дружил со мной совершенно на равных, никогда не оскорбляя моего самолюбия подростка, попавшего в компанию старших. И меня, и всех окружающих особенно поражало в Льве Лунце одно его свойство — стремительность. Он был человек огромного темперамента и мгновенных реакций. Речь его текла стремительно, потому что стремительными были его мысли, и слушателю нелегко было за ними поспевать. Говоря, он постоянно бывал в движении, жестикулировал, перескакивал со стула на стул. Это был ум деятельный, не терпящий вялости и покоя»[100]. Таковы впечатления юноши, но вот запись о Лунце в дневнике человека почтенного возраста: «Милый, кудрявый, с наивными глазами. Хохочет бешено. Он уже доктор филологии, читает по-испански, по-французски, по-итальянски, по-английски, а по внешности гимназист из хорошего дома, брат своей сестры-стрекозы. Он, когда был у нас в „Студии“, отличался тем, что всегда говорил о своей маме или папе»[101].

Сказанное относится к 1920 году, когда Лунц писал трагедию «Вне закона».

Все силы Лунца были отданы литературе[102], и всё им написанное — литературно. Лунц не пытался, подобно многим Серапионам, отобразить на бумаге собственный житейский опыт (у него, понятно, предельно скромный), но в своих сугубо литературных построениях, тем не менее, не считал возможным уходить от проблем реальной жизни. «Вне закона» — пьеса, действие которой происходит в старой Испании. Но испанский материал, хорошо знакомый Лунцу, не уводит его от раздумий над современностью, над тем, что происходит в России. И совершенно не случайно эта пьеса — о революции, о механизме ее перерождения, о том, как справедливое негодование народа, задавленного властью, превращается в зверство толпы, ощутившей неограниченную свободу, и о том, как настает момент, когда любимый народом вождь отбрасывает прочь благородные лозунги (будем жить по законам чести!) и горячие свои обещания (никакого кровопролития!) и накидывает на разбушевавшуюся стихию удавку, куда более жесткую, чем та, с которой призывал покончить.

В пьесе Лунца две центральные фигуры: разбойник Алонзо, грабящий богатых, чтобы помогать бедным, и потому естественно становящийся вождем народных толп, и придворная потаскуха Клара (графиня Урсино) — есть несомненная издевка в том, что именно ей поручил Лунц быть если не скрытым дирижером действия, то уж всяко неумолимым судьей, обеспечивающим возмездие, заслуженное героем. Непохоже, однако, чтобы это возмездие веселило зрителей (как и действующую на сцене толпу — ей всегда положено оставаться в дураках).

Пьесу «Вне закона» написал восемнадцатилетний юноша, чье быстрое перо изобразило суть революционного процесса, над хитросплетениями которого тогда — т. е. задолго до развязки — ломали голову куда более опытные современники Лунца. И это вдвойне поражает сегодня, когда Россия вновь проходит очередной цикл послереволюционных «преобразований» и на лицах её почтенных граждан застыл недоуменный вопрос: как же это все так с нами получилось?

Хотя действие пьесы «Вне закона» в пространстве и времени было благоразумно удалено от России 1920 года в условную старую Испанию, тем не менее, напечатать пьесу в России Лунцу не удалось («Вне закона» опубликовал любивший Лунца Горький в своем берлинском альманахе «Беседа» в 1923 году). Более того, как только художественный руководитель Александринского театра Ю. М. Юрьев объявил о готовящейся постановке пьесы «Вне закона», работа над спектаклем была запрещена, а вскоре пьесу Лунца как контрреволюционную запретили уже на всей территории Советской России (подробнее об этом — в сюжете «Первое клеймо»)… Следующую пьесу Лунца — трагедию «Бертран де Борн» — удалось напечатать в питерском альманахе «Город», но театральная работа над ней (в БДТ) тоже была запрещена… В 1923 году в Советской России напечатали еще одну пьесу Лунца «Обезьяны идут» — острую и парадоксальную (в ней, как утверждает В. Каверин, отразилась оборона Петрограда от Юденича в 1919 году[103], а Шкловский считал, что это была пьеса о будущих фашистах… «В конце пьесы с обезьянами сражались все, и даже мертвые вставали, чтобы их прогнать»[104]) — но об её постановке на советской сцене речи даже не заходило. Н. Чуковский, очень любивший Лунца, пишет: «Драматургия его удивительно темпераментна, свежа, и самостоятельна по стилю, полна мыслей, и то обстоятельство, что пьесы его никогда не ставились на сцене (это неточно — Б.Ф.), можно объяснить только нашим невежеством и нашей любовью наводить тень на ясный день»[105] (Н. К. был человеком системы и хорошо её знал).

Прозаическое наследие Лунца невелико — с десяток рассказов. Один из них — «Исходящая № 37» — имеет подзаголовок «Дневник Заведующего Канцелярией». Его герой, проработавший 20 лет делопроизводителем в Сенате, теперь служит в Политпросвете. Ему приходит мысль с помощью гипноза превращать людей в дефицитные предметы — в коров (для борьбы с молочным кризисом), в лошадей (для поддержки Автогужа), и, наконец, — в листы бумаги, которая была в большом дефиците. Когда в процессе эксперимента герой превратил себя в бумагу, зашедший к нему в кабинет инструктор взял листок со стола, предварительно проверив — достаточно ли мягкая… Вот такие вполне кафкианские сюжеты порождала советская действительность 1921 года. Кстати, Корней Чуковский с тоской записал, как не поняла публика Лунца, когда он читал этот рассказ: «Смеялись только в несмешных местах, относящихся к фабуле. Если так происходит в Петербурге, что же в провинции! Нет нашей публики. Нет тех, кто может оценить иронию, тонкость, игру ума, изящество мысли, стиль и т. д. Я хохотал и нарочно следил за соседями: сидели как каменные»[106].

Не только «революционная» современность занимала писателя Льва Лунца, но и далекая история — Библия, старая Испания. Его рассказ «В пустыне», написанный в марте 1921 года и напечатанный в первом и, как оказалось, последнем номере альманаха «Серапионовы Братья», был стилизован под библейские тексты. Ю. Тынянов признавал, что «рассказ написан компактно и сильно»[107], а М. Шагинян отмечала, что Лунц ведет этот рассказ «совершенно в него не вмешиваясь и давая логике действия разворачиваться с почти музыкальною строгостью»[108]. Эту вещь Лунца оценил Горький («сильно написал Лунц»[109]), относившийся к молодому автору с редкой даже для него нежностью. В «Телефонной книжке» Шварц сравнивает рассказы и пьесы Лунца; вывод, который он делает, тем более важен, что Шварц — великий драматург: «Рассказы его были суховаты, программно-сюжетны. Но в пьесах был настоящий жар, и сделаны они были из драгоценного материала. Это был прирожденный драматург милостью божьей»[110].

В 1922 году петроградский журнал «Литературные записки» отвел большую часть своего третьего номера Серапионам, предложив каждому из них рассказать о себе. Лунц ответил: «Глупо писать автобиографию, не напечатав своих произведений… И не лучше ли будет, если я, вместо того чтобы говорить о себе, напишу о братстве?». Далее следовала статья (потом её неизменно называли декларацией) «Почему мы Серапионовы братья?». Статья Лунца вызвала острую дискуссию и в кругу Серапионовых братьев, и в печати. Лунц участвовал в дискуссии, и в Москве напечатали его ответную статью «Об идеологии и публицистике».

В 1946 году с подачи референтов Жданов цитировал декларацию Лунца, громя Зощенко. 10 лет спустя это отлилось в железобетонные строки Большой Советской энциклопедии о Серапионовых братьях; Л. Лунц был объявлен теоретиком этой враждебной советской литературе группы. Не подлежавшая обжалованию дурацкая формула обвинения не допускала Лунца в историю литературы без одиозного (тогда) клейма антисоветчика.

Как неожиданно выяснилось, беловая рукопись декларации Лунца сохранилась у Елизаветы Полонской, и, когда я сравнил её с опубликованным в 1922 году текстом, обнаружилось, что либеральная редакция журнала, опасаясь цензуры, самые острые места в нем смягчила (журнал это не спасло — его тут же прикрыли). «Слишком долго и мучительно истязала русскую литературу общественная и политическая критика, — писал Лунц. — Пора сказать, что „Бесы“ лучше романов Чернышевского. Что некоммунистический рассказ может быть гениальным, а коммунистический — бездарным… Мы пишем не для пропаганды. Искусство реально, как сама жизнь»[111].

Клеймо «теоретика» группы, поставленное впоследствии на Лунце, удивляло его товарищей, хотя вопросы «литературы и идеологии» Лунца действительно занимали. 13 марта 1923 года Горький писал Слонимскому: «А Лунц теоретизирует, это тоже не очень хорошо, во всяком случае: несколько преждевременно… По натуре, по существу своему, Левушка прежде всего — художник»[112].

Лев Лунц — Серапион с первого же дня провозглашения братства, и само название группы «Серапионовы Братья» впоследствии некоторые определенно связывали с Лунцем, помня его любовь к Гофману и профессиональное знание западных литератур. Ретроспективно Лунцу отводят место лидера «левого» фланга Серапионов. Лунц был западник и сюжетник, он считал острую мысль и динамичный сюжет основой литературы. И он был пылкий, яростный полемист. «Я никогда не встречал спорщиков, подобных ему, — его испепелял жар спора, можно было задохнуться рядом с ним», — вспоминал Федин[113]. Впрочем, Лунц скорее убеждал, чем был убежден, — замечает наблюдательный скептик Шварц[114].

Но, даже жестоко споря и не соглашаясь с ним, его любили все, и на библейский лад Шкловский звал его Вениамином Серапионов[115]. Было в Лунце еще одно, очень располагающее к нему, свойство — об этом рассказывал первым написавший о Лунце Федин: «Резко подвижный, как бы вечно трепещущий, Лунц обладал многими чертами детства, но в то же время — одною такой, которая свойственна почти исключительно взрослым: он страстно любил детей — „Торжественно клянусь вам, друзья: у меня будет не меньше двенадцати человек детей“. Несомненно, дети тоже любили его…»[116].

Лев Лунц внес в Братство не только дух зажигательной дискуссионности, но и стремительность, веселье игры. Его знаменитые кинопародии (на тогдашнее западное кино) описали многие. «Все присутствующие были одновременно и актерами, и зрителями. Драматургом и режиссером был Лунц. Он мгновенно изобретал очередную сцену, за руки стаскивал со стульев нужных для неё исполнителей, отводил их на несколько секунд в сторону, шепотом сообщал каждому, что он должен делать (слов не полагалось, кинематограф был немым), и сцена исполнялась. Зрители от хохота падали на пол»[117]. Полонская рассказывает, что Лунцу обычно помогал Зощенко, а конферанс блистательно вел Шварц[118]. Писатель А. Ивич (И. И. Бернштейн) вспоминал «живой кинематограф, которым руководили Евгений Шварц и Лева Лунц»: «Они были двумя конферансье и всякие трюки изображали. Я помню, как Нельдихен[119] изображал статую свободы — он был огромного роста, с длинными ногами… А я проползал у него между ногами, изображая пароход, который причаливает к нью-йоркской гавани…»[120]. 30 сентября 1922 года в письме Берберовой Лунц привёл названия трех своих последних «фильмов»: трагедия «Действительный член „Дома Искусств“» (про Н<икитина>), «Памятник Мих. Слонимского» и «Фамильные бриллианты Всеволода Иванова»[121]. Ольга Форш изобразила Лунца в романе «Сумасшедший корабль» в образе юноши-фавна: «Вот он <Шкловский — Б.Ф.> и тот голубоглазый, легкий, возможно, козлоногий юный фавн — смехом, шумом и самими собой наполняли особенно Сумасшедший корабль. Юноша-фавн запомнился как перепроизводство энергии, как мальчишеское озорство в единоличном кинофильме с излюбленным публикой номером — „Фамильный бриллиант пролетарского писателя Фомы Жанова“… По годам фавн был просто мальчик… Казалось, он так разбежался, что конца нет разбегу…»[122].

Литературный путь Лунца начался очень уверенно; казалось, что сомнения ему вовсе не свойственны. Между тем, все было не так. В этом отношении характерны письма Лунца Горькому[123] (их переписка свидетельствует об удивительном взаимном доверии писателей разного возраста и разных весовых категорий). Одно из писем Лунца было особенно исповедальным. 16 августа 1922 года он писал Горькому в Германию: «Мне нужно посоветоваться с твердым человеком, которому я верю и которого уважаю. Таких людей в Петербурге сейчас нет. Простите еще раз, что я решаюсь обратиться к Вам. Первое сомнение (и самое жестокое): правильно ли поступил я, ударившись в литературу? Не то, чтобы я не верил в свои силы: верю я в себя, может быть, слишком смело. Но я — еврей. Убежденный, верный и радуюсь этому. И я — русский писатель. Но ведь я русский еврей, и Россия — моя родина, и Россию я люблю больше всех стран. Как примирить это? Я для себя примирил всё, для меня это ясно и чисто, но другие говорят: „Не может еврей быть русским писателем“. Говорят — вот по какому поводу. Я не хочу писать так, как пишут 9/10 русских беллетристов и как пишут, в конце концов, и Пильняк и большинство „серапионов“. Я не хочу густого, областного языка, мелочного быта, нудной игры словами, пусть цветистой, пусть красивой. Я люблю большую идею и большой, увлекательный сюжет, меня тянет к длинным вещам, к трагедии, к роману, непременно сюжетному. А Ремизова и Белого не терплю. Западную литературу люблю больше русской… Я могу молчать и хочу молчать (если б только не деньги!) еще 10 лет, потому что верю в себя. Но кругом говорят, что я не русский[124]. Что я люблю сюжет, потому что я не русский. И что ничего у меня не выйдет…». Ответ Алексея Максимовича неизвестен, но в следующем письме к нему Лунц говорит: «Я был бесконечно тронут, получив Ваше письмо, такое трогательное и теплое. Оно принесло мне полное успокоение и доставило мне полную и большую радость. Спасибо!».

В 1921 году, когда родители Лунца, восстановив свое литовское гражданство, покинули Питер, младший сын ехать с ними категорически отказался. Ему дали сырую комнатенку в Доме Искусств. Болезнь, которая так чудовищно рано свела его в могилу, уже начиналась, и два года, прожитые в Доме Искусств, в сырости, холоде и голоде, её, несомненно, подхлестнули.

Одно происшествие с Лунцем, имеющее прямое отношение к его болезни, описывает Шкловский: «Когда он окончил университет, „Серапионы“ в доме Сазонова[125] качали его. Все. И мрачный тогда Всеволод Иванов кинулся вперед с боевым криком киргиза. Чуть не убили, уронив на пол. Пришел тогда к ним ночью профессор Греков, провел пальцем по позвоночному лунцевскому столбу и сказал: „Ничего, можно ноги не ампутировать“. Чуть-чуть не стреножили. Через две недели Лунц танцевал с палкой»[126].

Вскоре его призвали в армию — тогда и выяснилось, что он тяжело болен. Получив освобождение от призыва, Лунц продолжал работать, но болезнь прогрессировала. «Зиму с 1922-го на 1923 год он безвыходно провалялся на кровати у себя в крохотной комнатке в Доме искусств. У его постели постоянно толпился народ, он по-прежнему острил, стремительно жестикулировал, спорил, громко смеялся. Время от времени он еще выползал из своей конуры на общие сборища и устраивал свои ослепительные „кинематографы“. Он много писал и принимал пылкое участие во всех делах Серапионов. Но чувствовал себя все хуже и хуже»[127].

В 1923 году Лунц понял, что без лечения на Западе — погибнет. Он запросил в Университете стажировку в Испанию. «К весне ему стало так плохо, — продолжает свой рассказ Н. Чуковский, — что родители мои, очень его любившие, взяли его к себе, и мы с ним начали жить в одной комнате. Он уже не вставал с постели»[128]. В мае 1923 года ГПУ (по представлению Университета) его отпустило. Шварц описывает прощальный вечер едва ли не легкомысленно («Вечер был шумен и весел… Только главный его виновник грустил… ему нездоровилось — он с трудом раскрывал рот — болела челюсть в суставе… Мы подсмеивались над его челюстью…»[129]) — он ничего не предчувствовал. Лунц отправился морем, но добрался только до Гамбурга, где обосновались родители. С парохода его вынесли на руках. Только на один день он смог выбраться в Берлин — тогдашний центр русской эмиграции.

Целый год Лунц провел в санаториях и клиниках… Это был последний год жизни человека, прикованного к больничной койке. И за этот год Лунц написал задуманную еще в Питере пьесу «Город Правды», киносценарий «Восстание вещей», массу писем. Серапионы получали от него неизменно веселые длинные послания, исполненные самого неподдельного интереса к их работе, делам, жизни. Изредка в письмах Лунца встречались грустные строчки о болезни: «У меня все по-старому. Надеюсь все же к XXV-летнему юбилею Серапионов выздороветь»[130]…

1 февраля 1924 года — третья годовщина Серапионов и первая, которую праздновали в Питере без Лунца. Он прислал братьям фантастический рассказ-пародию «Хождение по мукам», действие которого происходит в 1932 году. Рассказ содержит девять главок — каждому Серапиону посвящена своя главка. «Хождение по мукам» зачитывалось на серапионовском сборище и в ответ Лунцу направили огромное коллективное письмо — каждый его автор написал Лунцу несколько сердечных строк. Это были (по порядку) — Шварц, Дуся (будущая Слонимская), Агути Миклашевская[131], жена Шкловского Василиса, Замятин, Зощенко, Каверин, Груздев, Шкловский, Д. Выгодский[132], Тихонов и его жена М. К. Неслуховская, Полонская, Шагинян, Слонимский, Валентина Ходасевич[133], Жак Израилевич[134], Федин и его жена Дора Сергеевна, Лидия Харитон. (В шестидесятые годы американский славист Гари Керн разыскал в Англии сестру Лунца Евгению Натановну Горнштейн и нашел у неё на чердаке чемодан с письмами Льву Лунцу; их публикация в 1966 году в двух номерах нью-йоркского «Нового журнала» стала сенсацией и вызвала новую волну интереса к фигуре Лунца).

Ему все труднее становилось справляться с собой. 22 марта 1924 года Лунц писал Федину: «Костя, со мной плохо. Весна пришла, а болезнь ни с места. Я сплю целый день, писать, читать не могу. Я ржавею, Костя!.. Не могу больше — хочу на улицу, гулять, двигаться!.. Ой, плохо! Не забывайте меня, черти!»[135].

В воскресенье 11 мая 1924 года берлинская газета «Руль» поместила сообщение в черной рамке: «В пятницу 9 мая в 10 часов утра скончался после продолжительной и тяжелой болезни ЛЕВ НАТАНОВИЧ ЛУНЦ 23-х лет, о чем в глубоком горе извещают родители, сестра, брат и невестка покойного. Погребение в понедельник 12 с.<его> м.<есяца> в 4 часа дня на еврейском кладбище в Гамбурге»[136]. На той же странице был напечатан без подписи краткий некролог «Смерть Л. Н. Лунца», в котором упоминались пьеса «Вне закона» и «публицистико-критические» статьи покойного. На родине Лунца краткий некролог ему «Ленинградская правда» поместила лишь 23 мая.

Из всех Серапионов одному только Федину довелось побывать на могиле Лунца. 24 июня 1928 года он записал в дневнике: «Утром на могиле Лунца. Старики его безутешны… Могила без насыпи, плоская, с высоким черным камнем. На нем надпись — по-русски, немецки, еврейски. На немецком языке Лунц назван доктором…»[137]

«Его уход объединил нас своей внезапностью, своим трагизмом, сжал нас в тесное кольцо, — вспоминал Федин позднее, — и это был апогей нашей дружбы, её полный расцвет, и с этого момента, с этого года кольцо начало слабеть…»[138]. И еще один абзац из книги Федина: «Смерть Лунца оставила по себе отметины на истории нашего развития: с ней мы утратили черты запальчивой веселости в нашем литературном темпераменте, и она явилась как бы преддверием испытаний для нашей дружеской связи»[139]. Это чувствовали тогда все Братья — недаром М. Слонимский написал в 1929 году: «Лев Лунц был центральной фигурой Серапионов, главным организатором группы»[140].

Первая книга Лунца в России вышла только в 1994 году.

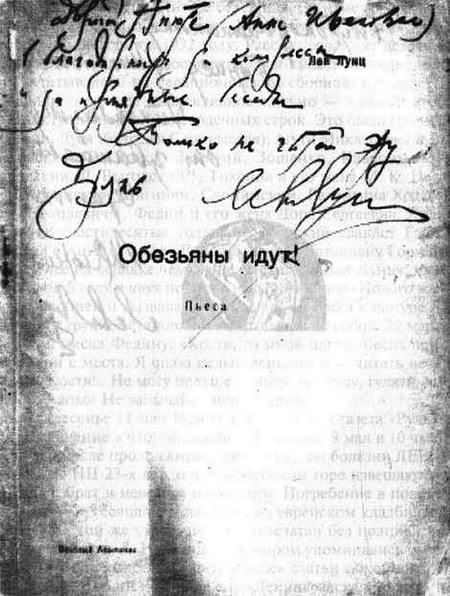

Дарственная надпись Л. Н. Лунца А. И. Ходасевич на оттиске: Лев Лунц. «Обезьяны идут!». Пьеса («Веселый альманах», изд. «Круг», 1923).

«Дорогой Анюте (Анне Ивановне) с благодарностью за компрессы и за приятные беседы. Только не читай эту дрянь. Лев Лунц».

Собрание А. Л. Дмитренко (С. Петербург). (Далее в книге все автографы, местонахождение которых не указано, — из собрания автора).

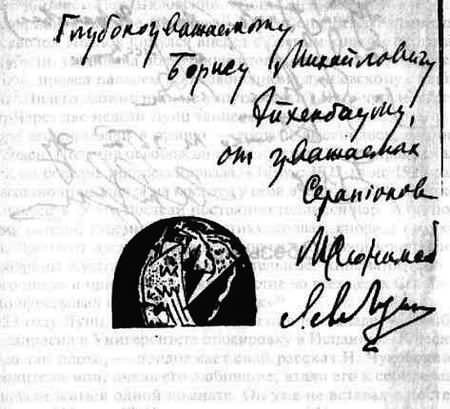

Дарственная надпись Л. Н. Лунца и М. Л. Слонимского Б. М. Эйхенбауму на книге: «Серапионовы братья. Альманах первый» («Алконост». СПб., 1922).

«Глубокоуважаемому Борису Михайловичу Эйхенбауму от уважаемых Серапионов М. Слонимский, Лев Лунц».

Собрание Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Скоморох из инфарктного рая

Скоморох из инфарктного рая Я познакомился с Сашей Шупловым давно, в доисторические времена, когда и на самом деле история как бы не двигалась. Только что воцарил Леонид Брежнев, всё, что можно, медленно и верно развивалось или разваливалось, иногда одновременно. Всё, что

1901

1901 В "нивском" изд. помечены этим годом: "Новый год", "Тишина", "Осенью", "Новая дорога", "Сосны", "Скит", "Туман", "Костер", "В августе". Когда писал "Перевал"? ‹…› В январе 1901 г. я все еще жил у Чеховой. Моя запись: "Зима 1901 г., я у Чеховой… Су-Ук-Су…" 31 янв. в Москве первое представление

1901

1901 213.Брилиант С.М.И.А. КРЫЛОВ: ЕГО ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. — 2-е изд. — 1901. — 88 с.214.Скабичевский А.М.Н.А. ДОБРОЛЮБОВ: ЕГО ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. — 2-е изд. — 1901. — 96

1901

1901 В "нивском" изд. помечены этим годом: "Новый год", "Тишина", "Осенью", "Новая дорога", "Сосны", "Скит", "Туман", "Костер", "В августе". Когда писал "Перевал"?В январе 1901 г. я все еще жил у Чеховой. Моя запись:"Зима 1901 г., я у Чеховой… Су-Ук-Су…"31 янв. в Москве первое представление «Трех

1901

1901 В «нивском» изд. помечены этим годом: «Новый год», «Тишина», «Осенью», «Новая дорога», «Сосны», «Скит», «Туман», «Костер», «В августе». Когда писал «Перевал»? <…>В январе 1901 г. я все еще жил у Чеховой. Моя запись: «Зима 1901 г., я у Чеховой… Су-Ук-Су…»31 янв. в Москве первое

ДОК БЛАНШАР (родился в 1924 г.) и ГЛЕНН ДЭВИС (1924—2005)

ДОК БЛАНШАР (родился в 1924 г.) и ГЛЕНН ДЭВИС (1924—2005) Есть такие пары, которые неразделимы: в Библии это Каин и Авель, в мифологии Орест и Пилад, в музыке Гилберт и Салливан[57]; в финансах Доу и Джонс[58], в Голливуде Лорел и Харди[59], а в политике Франклин и

Зовущий «На Запад!» Лев Лунц

Зовущий «На Запад!» Лев Лунц Самый молодой, веселый и одаренный Серапионов брат Лев Лунц — драматург, прозаик, публицист, знаток западных литератур — родился и почти всю свою короткую жизнь прожил в Петербурге-Петрограде. Если вам случится быть на Троицкой улице (давно

1901

1901 1 января. У меня вкус к высокому, и я люблю только правду.* Я следую за жизнью шаг за шагом, а ведь жизнь не пишет в год по книге.* Этот «Дневник» меня опустошает. Это не творчество. Заниматься любовью ежедневно — не значит любить.8 января. Они создают свои пьесы на бумаге.

1901

1901 7 ноября.Никому не говорю о том, как у меня эти дни на сердце горько. Не хочется других расстраивать и не хочется показывать того, что внутри делается. Много надо мне терпения и покорности, чтобы не роптать. Помогает мне то, что хотя у меня нет никаких предчувствий и

1901 г

1901 г 1. В 1901 г. здоровье Толстого настолько ухудшилось, что врачи посоветовали ему пожить на юге. Богатая владелица имения Гаспра на южном берегу Крыма в 12 верстах от Ялты — графиня С. В. Панина — предложила в полное распоряжение Толстого и его семьи свое имение. Толстой

1901

1901 6 январяКончила старый и начала новый год в большом горе. В день Рождества, 25 декабря, получила известие о смерти Левушки, скончавшегося накануне, в 9 часов вечера. Несмотря на нездоровье, я тотчас же уложила наскоро вещи и уехала в Ясную. Проводил меня Илья. Приехала

1901

1901 1 февраля, Москва. Л. Н начал месяца два — три тому назад учиться голландскому языку, а сейчас уже довольно свободно читает — это на семьдесят третьем году!Учится языкам он очень оригинально: он берет Евангелие на незнакомом ему языке и пока прочитывает, научается все

1901–й год

1901–й год 1/14 января 1901. Понедельник.Серенький день с накрапывающим дождем встретил новое столетие.В Церкви, несмотря на большой праздник Обрезания Господня и Памяти Святого Василия Великого, из города почти никого не было. — После службы — обычные поздравления с Новым

Лев Лунц

Лев Лунц В рабочей тетради Елизаветы Полонской за 1924 год есть запись о Серапионовых братьях: «Это мои друзья, лучший из них Лунц. Он умер совсем молодым. Он был лучшим из пришедших в русскую литературу еврейских мальчиков. В нем были ирония и смех и острый ум. Но ирония, что