2. Брат без прозвища Михаил Зощенко (1895–1958)

2. Брат без прозвища Михаил Зощенко (1895–1958)

Самый знаменитый и значительный писатель из Серапионов, Михаил Михайлович Зощенко, родился в Полтаве в дворянской семье; его отец был художник-передвижник. Вскоре после рождения будущего писателя семья переехала в Петербург. В 1913 году по окончании гимназии Зощенко поступил на юридический факультет Петербургского университета. Но уже в 1915 году, закончив краткосрочные курсы, ушел на фронт добровольцем — войну начал прапорщиком. В 1916 году был ранен, отравлен газами (порок сердца, полученный в итоге, преследовал потом Зощенко всю жизнь), и в марте 1917-го в чине штабс-капитана из-за сердца демобилизован. К тому времени он имел пять боевых наград.

После октябрьского переворота Зощенко служил в войсках пограничной охраны, затем снова из-за сердца был уволен и снят с военного учета. Он сменил несколько гражданских профессий: агент уголовного розыска, инструктор по кролиководству, старший милиционер, сапожник, столяр, наконец, конторщик и помощник бухгалтера[141].

Литературные интересы Зощенко определились рано — еще в детстве он писал стихи, рассказы, эпиграммы. С лета 1917 года он пишет массу рассказов, отдавая литературе все свободное время. Период 1917–1919 годов в его работе называют рукописным: ничего из написанного Зощенко не печатал. Один послефронтовой рассказ Зощенко послал в редакцию газеты; полученный по почте ответ: «Нам нужен ржаной хлеб, а не сыр бри» подтолкнул его пойти в Студию Корнея Чуковского изучать литературу. Молодого Зощенко Чуковский запомнил таким: «Смуглый, чернобровый, невысокого роста, с артистическими пальцами маленьких рук, он был элегантен даже в потертом своем пиджаке и в изношенных штиблетах. Когда я узнал, что он родом полтавец, я понял, откуда у него эти круглые, украинские брови, это томное выражение лица, эта спокойная насмешливость, затаенная в темно-карих глазах»[142].

Елизавета Полонская, тоже занимавшаяся у Чуковского в ту пору, вспоминала, как ей и Зощенко К. И. поручил подготовить реферат по Блоку, и Зощенко, отказавшись от коллективного творчества, принес в студию свой текст. Ему пришлось читать после Полонской, и он не смог: «Другой стиль». Тогда Чуковский взял его тетрадку и начал читать сам: «Это было так смешно, что мы не могли удержаться от хохота… Корней Иванович, утирая слезы на глазах, так он смеялся, сказал: „Это невозможно! Этак вы уморите своих читателей. Пишите юмористические произведения“»[143].

Изучая послереволюционную русскую литературу, Зощенко убедился в её неадекватности новой публике. За короткое время страна напрочь переменилась; другие люди стали определять ход истории, старая и, как оказалось, несостоятельная интеллигенция исчезла. Можно было делать вид, что ничего не случилось, и писать языком, привычным с детства, писать для близких друзей и равных (такой путь выбрал Булгаков). Зощенко избрал иную литературную и нравственную дорогу. Много позднее, в 1930 году, он писал Горькому: «Меня часто ругают за эту мелкую и неуважаемую форму, которую я избрал. Но я… пошел все же на это дело в полном сознании, что так требуется, ожидая при этом всяких для себя неприятностей… Я всегда, садясь за письменный стол, ощущал какую-то вину, какую-то, если так можно сказать, литературную вину. Я вспоминаю прежнюю литературу. Наши поэты писали стишки о цветочках и птичках, а наряду с этим ходили дикие, неграмотные и даже страшные люди. И тут что-то такое страшно запущено»[144].

Зощенко принял как необходимость — писать так, чтобы эти страшные люди его понимали, и добился этого, филигранно изменив литературный язык.

В 1921 году написаны и опубликованы первые вещи из книги «Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова». Всеобщий и ошеломляющий успех этих рассказов (социокультурный спектр их читателей — фантастически широк) принес Зощенко всероссийскую славу. Эта слава его мало изменила. Вениамин Каверин, человек совсем иного типа, вспоминал о Зощенко: «Его в особенности интересовали люди ничтожные, незаметные, с душевным надломом… Да и в жизни он склонен был встречаться с людьми средними, глуповатыми, обыкновенными… Но Зощенко был щедр, швырялся деньгами (в лучшую пору), любил женщин, к которым относился по-офицерски легко. Эта легкость не мешала ему, однако, нежно заботиться о них после неизменно мягкого, но непреклонного разрыва»[145].

Читая рассказы Зощенко, люди падали от смеха. Его литературные вечера везде собирали полные залы. Профессионально работавший для эстрады литератор В. Поляков вспоминал: «В отличие от актеров Зощенко покойно, без выражения, с тишайшей и тончайшей, почти незаметной акцентировкой читал свои вещи. И, наверное, именно поэтому в зале возникал гомерический хохот после каждого его слова»[146].

Художники боролись за право его иллюстрировать; и тут, надо сказать, Михаил Михайлович оказался не на высоте. Возмущенный им график Милашевский вспоминал: «Я сделал портрет Синебрюхова. Мне кажется, неплохо. В нем были следы той эпохи, в которой мы оба жили. Михаилу Михайловичу рисунок очень понравился, да и всем „Серапионам“ тоже, но, как оказалось, ненадежно понравился. Как только при издании ему предложили в качестве художника присяжного карикатуриста, смехуна-профессионала, он сразу позабыл о моем рисунке. Конечно, он мог сказать мне: „…Я предпочитаю Тырсу, Бруни или Конашевича“, — и он был бы прав… Но он предпочел… Так с хохотунами и остался Михаил Михайлович…»[147].

Героев Зощенко нельзя было не узнать: они составляли большинство населения страны. Мандельштам писал в 1930 году: «У нас есть библия труда, но мы её не ценим. Это рассказы Зощенко. Единственного человека, который нам показал трудящегося, мы втоптали в грязь. Я требую памятников для Зощенки по всем городам и местечкам или, по крайней мере, как для дедушки Крылова, в Летнем саду»[148]. Федин тогда считал, что Зощенко — единственный писатель, имеющий мужество писать о народе то, чего он стоит[149].

Зощенко отказался от традиционного описания героев и от авторской речи — в итоге вся ментальность героев, причудливые и мгновенные переходы от восхищения к глумлению были схвачены в компактном гениальном тексте (его перевод на обычный способ описания потребовал бы невероятных объемов). Главным предметом этого текста стала новая речь. Зощенко в своих смешных рассказах выступил реформатором русской литературы. Вот его тогдашний ответ на анкету о влиянии Октябрьской революции на его творчество: «Я начал писать после революции, так что, к сожалению, не имел возможности заметить, каким образом Октябрьская революция отразилась на моей работе. Впрочем, я полагаю, что всякая революция качественно ухудшает литературу. Быт и авторитеты поколеблены. Нет ясности перспективы. И нет твердых цен на дрова и квартиру. Писатель-революционер всегда неважный художник. Революция и искусство идут не в ногу. Революция всегда мешает художнику. Художник иногда мешает революции. Лично мне революция „не мешает“. Я по большей части пользуюсь злободневным, проходящим материалом. Впрочем, иного материала я сейчас не вижу»[150].

В 1930-е годы, в пору ударного строительства социализма, на одном читательском собрании Зощенко услышал: «А ведь ваш-то герой, товарищ Зощенко, теперь кончается!», на что Михаил Михайлович, по свидетельству мемуариста, «сердито бросил с места: „А это мы еще посмотрим!“»[151]. И, конечно, был прав. Со временем герои Зощенко видоизменялись только внешне; заселяя все уровни социальной лестницы, именно они подспудно определяли дикий ход истории. В переломные периоды это становилось явственным. Мы видим и слышим их и на улице, и по телевиденью, социальный диапазон их невероятно широк: от бомжей до Хрущева или Черномырдина. Литературно открытая Зощенко речь торжествует в жизни. Невольно вспоминается печальная фраза Михаила Михайловича: «Жизнь устроена проще, обиднее и не для интеллигентов»[152]…

Зощенко появился у Серапионов, когда они уже существовали; посылая 2 мая 1921 года его рассказ «Старуха Врангель» Горькому, Михаил Слонимский пояснял: «Зощенко — новый Серапионов брат, очень, по мнению Серапионов, талантливый»[153]. «На все собрания, вечера, годовщины Серапионов Зощенко всегда приходил один. Жену его никто не знал и не видел», — вспоминает И. И. Слонимская[154]. Еще одну особенность Зощенко отметили все — он был обидчив; у Серапионов это сразу же вошло в поговорку. Шварц вспоминал: «Я побаивался его, как и все, впрочем. В те дни он был суров, легко сердился, что сказывалось чаще всего в том, что смуглое лицо его темнело еще больше. Но иногда он и высказывался…»[155]. Характерно обвинение, которое произнес в адрес Зощенко Каверин 1 февраля 1929 года в знаменитой речи: «Тебя, милый брат, не носивший, если не ошибаюсь, никакого прозвища, обвиняю в том, что, охладев к Серапионовым братьям, ты перестал на них обижаться»[156].

Отношения у Зощенко со всеми были ровные (скажем, он всегда охотно смеялся шуткам молодых — Лунца и Каверина); как писателя, он больше всего ценил Вс. Иванова, а близкая дружба сложилась у него только со Слонимским (даже письмо в защиту арестованного в 1938 году Давида Выгодского они написали вместе[157]). Все Серапионы любили Зощенко, но не все понимали его литературный масштаб. В их письмах суждения о его рассказах разные: «Зощенко пишет „мелочишку“… Ну, да он не в счет» (Никитин — Лунцу)[158]; «Зощенко замкнулся в себе, упорно ищет новые пути работы и недавно прочел прекрасный рассказ — „Мудрость“. Стилистически необыкновенно тонко. Но сделано из дряни — вот это здорово» (Каверин — Лунцу)[159]; «Его последние вещи — лучшее, что было у Серапионов. Тонкий писатель. Чудесный юморист» (Лунц — Горькому)[160]; «Мне кажется, что никто не сумел до сих пор так потрясающе зло и так грустно сказать об ужасе нашего времени, как ты…» (Федин — Зощенко)[161]; «Маленькие книжки Зощенко расходятся в сотнях тысяч экземпляров, но покупают его издатели за гроши. Между прочим, в этой популярности есть что-то трагическое для него. Читатель зачитывается, хохочет… „Конечно, не Аверченко, но все таки“… А Зощенко привыкает к мелкожурнальной работе, готовит регулярно в неделю — рассказ. Обязан. Жутко наблюдать, как многоголовый почитатель съедает его талант. Сам же Зощенко не всегда взыскателен к себе в должной мере, а нервность и большое самолюбие делают его часто недоступным для дружеской критики» (Груздев — Горькому)[162].

В 1928 году питерское издательство «Academia» открыло серию книжек «Мастера современной литературы» сборником «Михаил Зощенко. Статьи и материалы» (второй выпуск посвятили Бабелю). Виктор Шкловский никогда не сомневался, что понимает всё про литературу и жизнь; в статье о Зощенко для этого сборника он писал: «Сделанность вещей Зощенко, присутствие второго плана, хорошая и изобретательная языковая конструкция сделали Зощенко самым популярным русским прозаиком. Он имеет хождение не как деньги, а как вещь. Как поезд»[163].

К середине 1920-х годов Серапионы созрели для больших литературных форм. Идею реставрации старого романа, идею, как тогда говорили, «красного Толстого» Зощенко не разделял. «У нас до сих пор, — писал он, — идет традиция прежней интеллигентской литературы, в которой главным предметом искусства — психологическое переживание интеллигента. Надо разбить эту традицию, потому что нельзя писать так, как будто в стране ничего не случилось»[164].

После пародийных сентиментальных повестей и «Возвращенной молодости» Зощенко начинает работать над «Голубой книгой» — это был грандиозный замысел написать историю человечества, понятную публике, не отягощенной культурным багажом. Замысел этой книги был подсказан в письме Горького к Зощенко в октябре 1930 года: «Юмор ваш я ценю высоко, своеобразие его для меня — да и для множества грамотных людей — бесспорно, так же, как бесспорна и его „социальная педагогика“. И глубоко уверен, что, возрастая, все развиваясь, это качество вашего таланта даст вам силу создать какую-то весьма крупную и оригинальнейшую книгу. Я думаю, что для этого вам очень немного надобно, только — переменить тему. По-моему, вы уже и теперь могли бы пестрым бисером вашего лексикона изобразить — вышить — что-то вроде юмористической „Истории культуры“. Это я говорю совершенно убежденно и серьезно»[165]. А в январе 1934-го, уже завершив «Голубую книгу», Зощенко писал Горькому: «Я могу сейчас признаться, Алексей Максимович, что я весьма недоверчиво отнесся к вашей теме. Мне показалось, что вы предлагаете мне написать какую-то юмористическую книжку… Однако, работая нынче над книгой рассказов и, желая соединить эти рассказы в одно целое (что мне удалось сделать при помощи истории), я неожиданно натолкнулся на ту же самую тему, что вы мне предложили. И тогда, вспомнив ваши слова, я с уверенностью принялся за работу. Нет, у меня не хватило бы сил и уменья взять вашу тему в полной своей мере. Я написал не Историю культуры, а, может быть, всего лишь краткую историю человеческих отношений»[166].

Кто не помнит тот замечательно торжественный стиль, которым написаны исторические главы «Мастера и Маргариты», но исторические новеллы Зощенко, даже те, где речь идет о римском императоре Люции Корнелии Сулле, фигуре куда более могущественной, чем Понтий Пилат, написаны стилистически так же, как новеллы о водопроводчиках и кассиршах из булочной. Зощенко, в отличие от Булгакова, не считает, что история требует торжественного языка, что события прошлого чем-то отличаются от событий настоящего. Все просто, говорит он, — деньги, любовь, коварство, неудачи. Вот почему «Голубая книга» — одно из самых мрачных его произведений, как бы ни смеялись, читая её, наивные читатели. Вообще, вдумчивым читателям Зощенко нельзя не порекомендовать интереснейшую книгу Бенедикта Сарнова «Пришествие капитана Лебядкина (случай Зощенко)»[167] — она помогает осмыслить путь Зощенко с высоты трагического русского опыта…

«Голубую книгу» Зощенко посвятил Горькому. Тогда же, в 1933-м, по настойчивой просьбе Алексея Максимовича он принял участие в печально знаменитой поездке писателей на Беломорканал для последующего рассказа о славной перековке зэков под трогательным руководством НКВД. 20 лет спустя в ответ на упрямые расспросы жившего в Москве турецкого поэта Назыма Хикмета Зощенко рассказал, как ему было невыносимо тяжело плыть на пароходе по каналу, потому что, куда бы он ни подруливал, всюду на лесистых берегах писателей ждали сотни, тысячи подконвойных зэков в новеньких спецовках и все они страшно, раскатисто кричали: «Зощенко! Зощенко! Зощенко!», словно звали его туда, под конвой…[168]

Последним свободным замыслом Зощенко была книга «Ключи счастья».

Здесь естественно возникает тень Гоголя — давно было замечено глубокое сходство этих художников (недаром в «Сумасшедшем корабле» Ольги Форш Зощенко выведен под именем Гоголенко); но сходство этих художников, понятно, не в малороссийском происхождении, оно в судьбе… «Что за страшная участь у замечательных русских художников, — недоумевал Корней Чуковский, — почему, достигнув своим чудесным искусством всенародного признания и любви, они перестают полагаться на свой художественный дар и жаждут во что бы то ни стало учительствовать?»[169].

Зощенко был убежден, что «Ключами счастья» он осчастливит читателя; что эта книга (сплав литературных новелл и научных, медицинских медитаций) откроет разуму путь сделать человека счастливым и потому она читателям нужна. Достаточно хорошо знавший его Шварц вспоминал: «Чем ближе знакомился я с Михаилом Михайловичем, тем больше уважал его, но вместе с тем все отчетливее видел в нем нечто неожиданное, даже чудаческое. Рассуждения его очень уж не походили на сочинения. В них начисто отсутствовало чувство юмора. Они отвечали строгой и суровой и, как бы точнее сказать, болезненной стороне его существа. Точнее, были плодом борьбы с болезненной стороной его существа. Это была совсем не та борьба, что у Миши Слонимского. Михаил Михайлович боролся с простыми вещами: бессонницей своей, сердцебиением, страхом смерти. И он опыт свой охотно обобщал, любил лечить, давать советы, строить теории. Был в этой области самоуверен. При молчаливости своей — словоохотлив»[170].

Здесь сказались, конечно, и личные обстоятельства Зощенко, его давняя, с детских лет, расположенность к хандре и его долгий поиск излечения от неё. Именно этот опыт, основанный на работах академика Павлова (и не без Фрейда, конечно), Зощенко сделал содержанием книги. Дописывалась повесть не в лучшее время — в эвакуации, в Алма-Ате.

Книга «Ключи счастья», названая в итоге «Перед восходом солнца», была завершена в 1943 году и тогда же её начал печатать журнал «Октябрь». Уже произошел перелом в Отечественной войне, и у власти появилось время и силы подвернуть несколько подразболтавшиеся гайки на литературном фронте. Удар был прицельным и жестоким. Начало повести Зощенко (серия новелл с сугубо личными и нетрадиционно откровенными сюжетами; медитация, пояснения и поучения составляли вторую половину книги) — оказалась как нельзя кстати для этой кампании. Дальнейшее печатание повести было запрещено. В ноябре 1943 года Зощенко написал Сталину, убеждал, что его книга, доказывая могущество разума, нужна людям и науке: «Ради научной темы я позволил себе писать, быть может, более откровенно, чем обычно. Но это было необходимо для моих доказательств»[171]. Ответ пришел в виде постановления Секретариата ЦК ВКП(б), где повесть названа «политически вредной и антихудожественной» (подробнее об этом в сюжете «Летом 1946-го…»).

«Миша, ты рухнул», — лихо объявил Зощенко былой приятель Валентин Катаев[172]. Начались проработки. Услышав, что говорит о повести Шкловский, удивленный Зощенко напомнил ему недавние восторги. «Я не попугай, чтобы повторять одно и то же», — последовало в ответ[173].

Несколько месяцев после исключения из Союза писателей Зощенко ожидал ареста (о том, что велено было «никого не брать», он не знал) — и проводил ночь на лестничной площадке с котомкой в руках: «Не хочу, чтобы это произошло дома», — сказал он проходившему соседу[174]. В эту пору Зощенко хорошо узнал, кто его верные друзья — Каверин[175], Шагинян, Федин, Груздев помогали ему материально…

После 1946 года Зощенко прожил еще 12 лет; вел он себя мужественно и достойно, ни разу не приняв того, в чем его обвиняли. О том, как вели себя некоторые его друзья, перебегавшие, завидев его, на другую сторону улицы, или испуганно шептавшие, столкнувшись с ним лицом: «Миша, у меня семья» — написано много[176].

После смерти Сталина Зощенко вновь приняли в члены Союза писателей (конечно, многое из написанного им после «Голубой книги», особенно в послевоенное время, как это ни горько признавать, слабо и вполне соответствовало среднему уровню ССП). Да, приняли снова, а не восстановили (одна только всегда любившая Зощенко Мариэтта Шагинян настаивала на восстановлении, прочие литгенералы, среди них и Твардовский, и Симонов, говорили: раз постановление 1946 года не отменено, восстанавливать Зощенко никак нельзя[177]). Но Зощенко не везло и дальше — грянул скандал с английскими студентами (М. М. не смог им сказать, что одобряет доклад Жданова, в котором его назвали «подонком», и власти снова осатанели). Травля все продолжалась и продолжалась — до самой его смерти…

«Хорошо, что это случилось, когда все главное я уже написал», — сказал о 1946 годе Зощенко кому-то из знакомых; и еще одна его фраза: «Мне некого винить — я попал под колесо истории». Он был еще не стар, но его доконали. Вот каким Корней Чуковский увидел Зощенко за несколько месяцев до его смерти: «Он приехал ко мне в Переделкино совершенно разрушенный, с потухшими глазами, с остановившемся взором. Говорил он медленно, тусклым голосом, с долгими паузами, и жутко было смотреть на него, когда он — у самого края могилы — пытался из учтивости казаться живым, задавал вопросы, улыбался. Я попробовал заговорить с ним о его сочинениях… Он только махнул рукой: „Их уже не знает никто. Я уже сам забываю мои сочинения…“»[178].

Похоронили Зощенко в Сестрорецке.

Он узнал в жизни большую славу, большую несправедливость и еще большее непонимание. Кто-то удивительно точно сказал, что Зощенко — это Свифт, которого приняли за Аверченко[179].

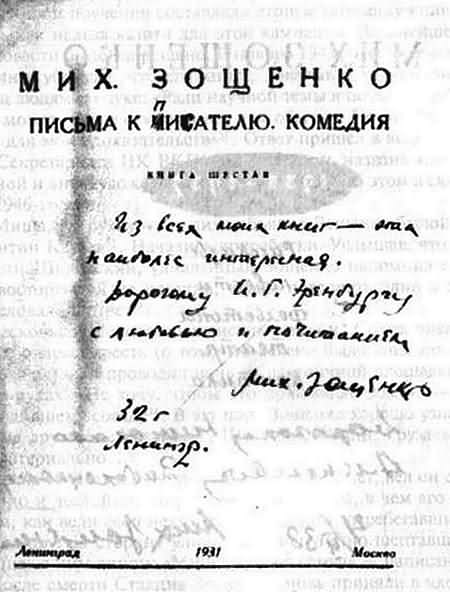

Дарственная надпись М. М. Зощенко И. Г. Эренбургу на книге: Мих. Зощенко. Собрание сочинений. Т. 6. «Письма к читателю. Комедия» (Л.; М., 1931).

«Из всех моих книг — эта наиболее интересная. Дорогому И. Г. Эренбургу с любовью и почитанием. Мих. Зощенко. 32 г. Ленингр.».

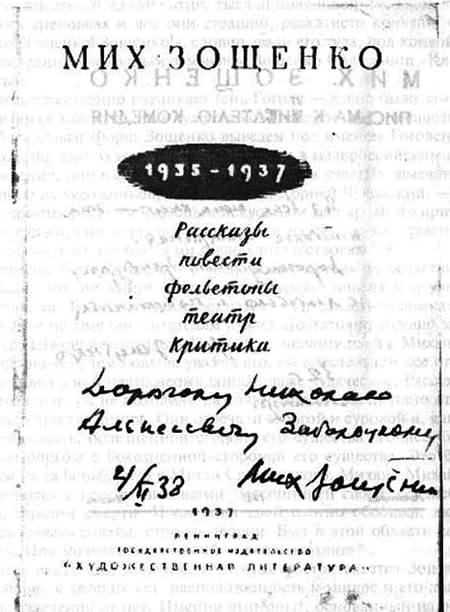

Дарственная надпись М. М. Зощенко Н. А. Заболоцкому на книге: Мих. Зощенко. «1935–1937. Рассказы, повести, фельетоны, театр, критика» (Л., 1937).

«Дорогому Николаю Алексеевичу Заболоцкому Мих. Зощенко 4/II 38». Собрание А. М. и О. В. Румянцевых (С. Петербург).

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

ГЛАВА 4. МАРИНА НА ЧЕРДАКЕ. АНДРЕЙ И ЛАТЫНЬ. СТИХИ В НАСМЕШКУ. ПРОЗВИЩА. НЕДОРАЗУМЕНИЕ В МОЕЙ ГИМНАЗИИ

ГЛАВА 4. МАРИНА НА ЧЕРДАКЕ. АНДРЕЙ И ЛАТЫНЬ. СТИХИ В НАСМЕШКУ. ПРОЗВИЩА. НЕДОРАЗУМЕНИЕ В МОЕЙ ГИМНАЗИИ Справляясь с уроками так легко, что не замечала, когда их делала, Марина, занятая чтением или писанием стихов, иногда просто не могла идти в гимназию. Делать это открыто, без

Имена, псевдонимы, подписи и прозвища Сталина

Имена, псевдонимы, подписи и прозвища Сталина Иосиф Виссарионович ДжугашвилиСосоСоселоБесоКобаПетровИвановичКоба ИвановичБесошвилиИван Иванович ВиссарионовичГалиашвилиСимон ДзвелаяК. КатоКайос Бесович НижерадзеОганез ТотомянцЗахар МеликянцПетр ЧижиковВасилий,

Михаил Зощенко

Михаил Зощенко Михаил ЗощенкоОднажды, в одну из наших парижских бесед на литературные темы, я спросил Бабеля, кого из современных советских писателей он считает наиболее интересным. Бабель вдруг расхохотался и произнес:— Зощенку.Затем совершенно серьезно и даже с

Михаил Зощенко

Михаил Зощенко

ГЛАВА 18 Брат Михаил

ГЛАВА 18 Брат Михаил Брат Михаил мне не заменил покойного Ишу, хотя между мной и Мишей разница в годах была меньшая (на два года), нежели между мной и Ишей. В те дни Миша был очень хорошеньким мальчишкой, типичным школьником, но я его помню несравненно менее отчетливо, нежели

Брат Михаил

Брат Михаил Александр Егорович Ризенкампф:Влияние старшего брата на Федора Михайловича было огромное, и жизнь их почти постоянно находилась в тесной связи, скрепившейся их неизменной дружбой и братскою любовью. Замечательно, что оба брата отличались в значительной

В. Зощенко ТАК НАЧИНАЛ М. ЗОЩЕНКО [1]

В. Зощенко ТАК НАЧИНАЛ М. ЗОЩЕНКО[1] К литературе Михаил Зощенко стремился давно. С детства. В записной тетради 1917—1920-х годов сохранилась запись: 1902–1906 — стихотворения. 1907 — рассказ «Пальто». 1910 — рассказ «За что?». 1914 — Письма. Наброски. 1915 — Письма. Эпиграммы. 1917 —

К. Федин МИХАИЛ ЗОЩЕНКО [33]

К. Федин МИХАИЛ ЗОЩЕНКО[33] Шуточные черты в жизни литературного кружка «Серапионовы братья» не были значительны. Смеялись много, но перья не очень ладили с весельем. Без умысла подражать знаменитому «Арзамасскому Обществу Безвестных Людей» «Серапионовы братья» в самом

4. Брат-Ритор Николай Никитин (1895–1963)

4. Брат-Ритор Николай Никитин (1895–1963) Прозаик Николай Николаевич Никитин (Ник-Ник-Ник, как его иногда звали) — петербуржец из крестьянско-купеческой семьи весьма скромного достатка. В своей первой автобиографии (1924 г.) он написал: «Родился в 1897 году на Севере»[212] — т. е.

5. Брат-Алеут Всеволод Иванов (1895–1963)

5. Брат-Алеут Всеволод Иванов (1895–1963) Всеволод Вячеславович Иванов, наверное, самый интересный и самый вольный человек из всех Серапионов, родился в Семипалатинской губернии. Теперешний Казахстан и Сибирь — края его молодости. Начальная школа и полгода

6. Брат без прозвища Елизавета Полонская (1890–1969)

6. Брат без прозвища Елизавета Полонская (1890–1969) Единственная Серапионова Сестра Елизавета Григорьевна Полонская родилась в Варшаве, где её отец Григорий Львович Мовшенсон, инженер-строитель, окончивший Рижский Политехникум, служил на постройке городской железной

7. Брат-Виночерпий Михаил Слонимский (1897–1972)

7. Брат-Виночерпий Михаил Слонимский (1897–1972) Михаил Леонидович Слонимский родился в Павловске (в некоторых автобиографиях сказано: в Петербурге). Дед по отцу Зиновий Яковлевич Слонимский был известным публицистом, общественным деятелем, просветителем-ассимилянтом; отец

8. Брат без прозвища Константин Федин (1892–1977)

8. Брат без прозвища Константин Федин (1892–1977) Самый удачливый (по официальным советским меркам) писатель среди Серапионов Константин Александрович Федин родился в Саратове в семье владельца писчебумажного магазина; детство и юность его прошли на Волге. «Мой дед Ерофей

10 августа. Родился Михаил Зощенко (1895) Смеющиеся души

10 августа. Родился Михаил Зощенко (1895) Смеющиеся души Зощенко и страхПеред восьмидесятилетием Фазиля Искандера я пришел брать у него интервью и лишний раз убедился, что регулярные размышления, и в особенности сочинение стихов, способствуют не только душевному, но и