На социалистическом конгрессе в Копенгагене

В самом центре Лондона, в лабиринте кривых и узких улочек в районе Холборна, есть старинная закопченная таверна под красочным названием «Старый чеширский сыр». Ее любил Диккенс. Внутри таверны даже показывают место, где великий писатель обычно сидел. Я бывал здесь не раз в эмигрантские годы. Я зашел сюда и сейчас, 20 лет спустя. Заказав кружку черного английского пива, я опустился на стул в дальнем конце небольшого, потемневшего от времени и копоти зала, и сразу в моей голове закружились образы и картины… Да, именно здесь в начало 1914 г. я провел целый вечер в горячей дискуссии с товарищем-эмигрантом о Международном социалистическом конгрессе в Копенгагене, на котором мы оба присутствовали в качестве журналистов. И вот, что я вспомнил[77].

* * *

Это было осенью 1910 г. Я жил тогда в Мюнхене на положении эмигранта, изучая экономические науки в университете и германское рабочее движение вне университета. Я знал, что в конце августа в Копенгагене должен собраться восьмой Международный социалистический конгресс. Мне очень хотелось собственными глазами посмотреть на мировой съезд социалистов, и я твердо решил попасть в Копенгаген. Но как? В кармане у меня лежало несколько корреспондентских карточек от русских газет и журналов, в которых я тогда сотрудничал, и это представляло известный выход из положения. Мобилизовав свои скромные денежные ресурсы, я отправился на конгресс в качестве журналиста. Перо еще раз выручило меня, как оно неоднократно выручало меня в жизни — до Копенгагена и после Копенгагена. Быстро проскочив Германию с юга на север, 27 августа днем я прибыл в датскую столицу и устроился в мансарде какой-то третьеразрядной гостиницы поблизости от вокзала.

Открытие конгресса состоялось на следующий день — в воскресенье, 28 августа. Праздничный день должен был облегчить местным рабочим участие в массовой демонстрации, которой датская социал-демократия встречала товарищей из других стран. Для заседаний был отведен большой и красивый «Дворец концертов», стены которого теперь были украшены социалистическими лозунгами и плакатами. В обширном зале дворца собралось 900 делегатов и свыше сотни представителей печати. Просторные хоры ломились от публики.

Сидя на балконе среди разноплеменной и разноязычной толпы журналистов, я пожирал глазами открывавшееся зрелище. Отсюда мне прекрасно была видна вся картина. Здесь были: Каутский, Ледебург, Эберт, Легин, Бемельбург, Клара Цеткин — от Германии; Виктор Адлер, Отто Бауэр, Карл Реннер, Пернерсторфер — от Австрии; Жорес, Гед, Вайян — от Франции; Кейр-Гарди, Макдональд, Бен Тиллет, Квелч — от Англии; Вандервельде, Де-Брукер, Гюисманс — от Бельгии; Трульстра, Вибо — от Голландии; Хилквит — от США; Брантинг — от Швеции; Иглесиас — от Испании; Роза Люксембург, Карский, Дашинский — от Польши. Делегация России, насчитывавшая 39 человек, включала не только большевиков и меньшевиков, но также социал-революционеров и представителей профсоюзов[78]. Среди российских делегатов я видел В. И. Ленина, несколько дальше — Плеханова, Луначарского, Коллонтай. Присутствовали также Мартов, Маслов, Чернов и др. Впрочем, имелись на скамьях конгресса и пустые места, на которые все обращали сугубое внимание. Отсутствовал Бебель, который был не совсем здоров. Отсутствовал также Катаяма, которого на Международный съезд не пустило японское правительство. Телеграфное приветствие, полученное от Катаямы, было встречено на конгрессе бурными аплодисментами. Раздались громкие крики: «Долой японских милитаристов!».

Но вот зазвучала музыка. Оркестр копенгагенской оперы играл приветственную кантату, специально сочиненную для конгресса социалистическим поэтом и депутатом Мейером. Потом выступил датский рабочий хор в 500 человек, который прекрасно исполнил несколько социалистических и народных песен. Потом появились артисты копенгагенской онеры. После всего этого на трибуну поднялся Вандервельде и громко провозгласил:

— От имени Международного социалистического бюро объявляю восьмой Международный социалистический конгресс открытым!

Начались приветственные речи. Первым выступил Стаунинг — от датской социал-демократии. Он перечислял успехи своей партии за 30 лет ее существования и не без гордости указывал, что партия располагает сейчас 33 газетами, имеет 28 депутатов (из 114) в парламенте и половину городских советников в муниципалитете Копенгагена, число же профессионально организованных датских рабочих доходит до 120 тыс. Закончил Стаунинг свою речь возгласом:

Капитализм — это рабство и война, социализм — это свобода и мир!

Конгресс бурно аплодировал Стаунингу. Я смотрел на этого высокого, грузного, уравновешенного датчанина с длинной, закрывавшей грудь бородой и невольно чувствовал какую-то неловкость. Революционные слова оратора и его сугубо мещанская внешность как-то плохо вязались друг с другом. Мое тогдашнее ощущение было не совсем беспочвенным. В последующие десятилетия Стаунинг выявился как один из самых оппортунистических социал-демократов Европы.

Потом говорил Вандервельде — один из златоустов II Интернационала — и приветствовал конгресс от имени последнего. В своей вступительной речи Вандервельде щедро рассыпал комплименты в адрес различных секций Интернационала и под конец заявил, что сейчас к мировой организации социалистов примыкают 33 страны и 8 млн. человек. В наши дни, когда число членов Всемирной федерации профсоюзов доходит до 100 млн., а число членов всех коммунистических партий мира превышает 40 млн. человек, цифры 1910 г. могут показаться более чем скромными. Но тогда, полвека назад, они казались очень внушительными.

Далее слово взял секретарь Интернационала бельгиец Гюисманс и сделал целый ряд организационно-административных предложений. Без прений был утвержден порядок дня конгресса из восьми пунктов, намечены пять комиссий и решено, что председательствовать на конгрессе будут поочередно представители Швеции (Брантинг), Норвегии (Иеппсен) и Дании (Клаузен). Собравшись в Копенгагене, конгресс хотел этим выразить свою благодарность скандинавским товарищам.

Так закончилось первое заседание конгресса, и все торопливо разошлись по ресторанам и кафе для подкрепления сил.

В четыре часа дня началась массовая демонстрация. Огромный кортеж рабочих выстроился на Западном бульваре, недалеко от вокзала. Лес красных знамен. Красные гвоздики в петлицах у мужчин, красные бутоньерки у женщин на груди. Тысячи молодых девушек в красных шапочках. На огромных плакатах горделивые лозунги: «Да здравствует международный пролетариат!», «Да здравствует международное братство трудящихся в борьбе против капитализма!»

Вот загремели 15 больших оркестров, и гигантская демонстрация пришла в движение. Во главе ее — два социал-демократических бургомистра датской столицы Кнудсен и Иенсен, — зрелище, в те годы немыслимое ни в какой другой столице! Еще более поразительно, что в рядах кортежа много солдат. Опять-таки сейчас, в наши дни, когда могущественные армии стоят под красным знаменем социализма, участие военных в народных демонстрациях кажется чем-то естественным, само собой разумеющимся. Но тогда, полвека назад, нигде в Европе нельзя было бы увидеть что-либо-подобное. Не удивительно, что иностранные делегаты встречали каждую группу солдат шумными рукоплесканиями. По дороге тысячи голов высовывались из домов, тысячи рук слали демонстрантам приветы.

Больше часа дробный топот рабочих батальонов оглашает улицы Копенгагена, и наконец весь кортеж вступает в большой пригородный парк Зондермаркен. Здесь демонстрантов уже ожидает громадная толпа. Все смешивается и сливается в исполинское море голов. Народу не меньше ста тысяч. С четырех высоких трибун к нему обращаются известнейшие лидеры международного социализма. Гремит музыка, бурные рукоплескания и крики несутся к далекому голубому небу. Все взволнованы, все радостны и торжественны.

Наконец, официальная часть демонстрации закончена. Начинается большой, веселый народный праздник: все пьют, пляшут, бросают конфетти, пускают вверх разноцветные шары. Везде много смеха, много шума, много какого-то яркого, чисто юношеского подъема.

Когда поздно вечером я вернулся домой, в свою крохотную мансарду, сердце мое было переполнено бурным энтузиазмом и глубокой верой в будущее. Казалось, я увидел отблеск нового, грядущего мира…

* * *

На следующий день, 29 августа, начались деловые заседания конгресса. Сначала заседали рабочие комиссии, а затем — с 1 по 3 сентября — проходили пленарные заседания.

Я уже упоминал, что конгресс принял порядок дня из восьми пунктов. По существу внимание конгресса было сосредоточено на трех основных группах вопросов:

1) укрепление сил международного пролетариата;

2) борьба с опасностью войны;

3) борьба с международной политической реакцией.

Теперь, много лет спустя, совершенно очевидно, что самой важной проблемой тех дней, воистину решающей проблемой, был вопрос о быстро надвигавшейся опасности войны. Однако в Копенгагене проблема войны как-то странно отошла на второй план. Не то чтобы ее формально недооценивали — нет! В принципиальных речах ей отводилось должное место. Однако вот что было примечательно: обсуждение проблемы войны заняло на конгрессе меньше времени и сопровождалось гораздо меньшим накалом страстей, чем дискуссия по такому сравнительно второстепенному вопросу, как единство профессионального движения в Австрии. Я отнюдь не преувеличиваю. Вот факты.

В то время в чешской социал-демократии произошел раскол на «централистов» и «сепаратистов»[79]. Централисты во главе с Тусаром считали, что в борьбе с австрийским объединенным капиталом австрийские рабочие также должны быть едины, и потому чешским рабочим полагается быть членами межнациональных профсоюзов, еще в конце прошлого века созданных австрийской социал-демократией. Наоборот, сепаратисты во главе с Немецом полагали, что, поскольку в Австрии существует особая чешская социал-демократия, должны существовать и особые чешские профсоюзы — иначе как же может быть осуществлен тесный контакт между партией и профессиональным движением, которого требовала резолюция Штутгартского международного конгресса 1907 г.? Таково было формальное оправдание. По существу же дело обстояло так: чешской социал-демократии для работы нужны были деньги; деньги она надеялась получать от профессиональных союзов; но это можно было устроить лишь в том случае, если в Австрии будут существовать особые чешские профсоюзы. Сепаратисты не ограничились словами. Они на деле приступили к созданию национально-чешских профессиональных организаций и утверждали, что к моменту созыва конгресса в них насчитывалось 45 тыс. членов.

Противники сепаратистов — немецкая социал-демократия Австрии плюс чешские централисты — не без основания доказывали, что политика Немеца вносит раскол в ряды рабочего класса и что она противоречит штутгартской резолюции, требующей соблюдения единства в профессиональном движении. Противники Немеца утверждали при этом, что на их стороне находится большинство чешских рабочих и в доказательство приводили тот факт, что, несмотря на раскольническую деятельность сепаратистов, в межнациональных профессиональных союзах Австрии все-таки насчитывалось 118 тыс. чешских рабочих.

Эта борьба внутри австрийского профессионального движения в конце концов приняла столь острый характер, что немецкая социал-демократия Австрии решила вынести ее на арену международного социализма. В Копенгагене австрийская ситуация была рассмотрена со всех точек зрения. Комиссия по вопросам профессионального движения посвятила ей четыре длинных заседания. Выступили 23 оратора, представлявших 13 стран. Были горячие дебаты. Были резкие слова. В итоге группа Немеца оказалась полностью изолированной.

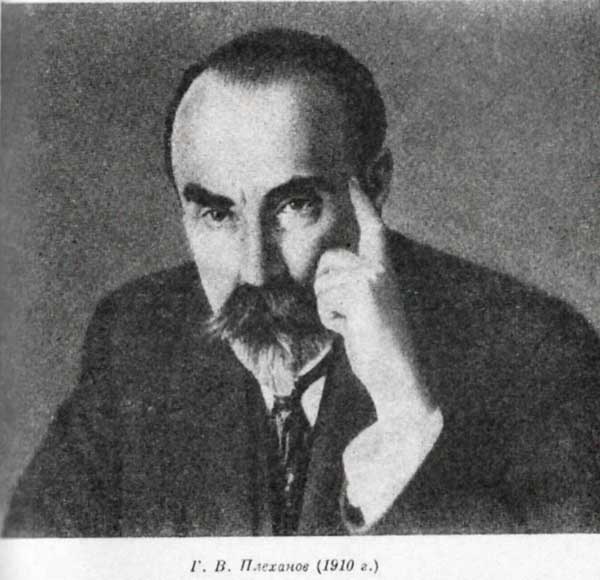

Членом комиссии по чешским профсоюзам от русской делегации был Г. В. Плеханов. Он проявлял большую активность, выступал сам, задавал вопросы другим выступающим, подсказывал пункты подготовлявшейся резолюции. Плеханов находился в резкой оппозиции к Немецу, и это вызывало особое одобрение со стороны большинства комиссии: поскольку Плеханов был славянином, чешским сепаратистам трудно было объяснить его отрицательное отношение к их позиции националистическими мотивами, что они неизменно делали, когда речь шла об их противниках из числа немцев, французов или англичан. В конечном счете именно поэтому комиссия поручила Г. В. Плеханову сделать доклад по чешскому вопросу на пленуме конгресса.

Г. В. Плеханов (1910 г.)

Доклад Г. В. Плеханова явился одним из очень ярких моментов Копенгагенского съезда. На прекрасном французском языке он произнес сильную речь, в которой заявил, что последовательное проведение принципа, который защищает Немец, означало бы «самоубийство профессионального движения». В качестве иллюстрации он указал на тот факт, что в Австрии имеется восемь различных наций, и что если бы каждая из этих восьми наций стала создавать собственные профессиональные союзы, то австрийский пролетариат оказался бы совершенно безоружным перед объединенной мощью австрийского капитала. Еще хуже было бы положение в России, ибо при проведении принципа чешских сепаратистов здесь пришлось бы строить не восемь различных профессиональных движений, как в Австрии, а несколько десятков. Поэтому Плеханов от имени всей комиссии, за исключением Немеца, предлагал безоговорочно высказаться за единство австрийского профессионального движения и тем самым дать общую руководящую установку для всего Интернационала.

Немецу был предоставлен содоклад, и он, не жалея сил и времени, тщетно пытался убедить конгресс в справедливости своей концепции. Затем последовали дебаты. Было много ораторов, много страсти, много острых столкновений.

Наконец перешли к резолюции, выдержанной в стиле доклада Г. В. Плеханова. Напряжение дошло до высшей точки. Даже на журналистской трибуне стало жарко. Голосовали по нациям. Потом объявили, результат: за резолюцию было подано двести двадцать два голоса, против резолюции — пять, воздержались — семь. Пять отрицательных голосов принадлежали группе Немеца, а среди семи воздержавшихся были пять финнов и два представителя турецких армян. Зал огласился шумными аплодисментами. Острый вопрос был решен, и решен правильно и принципиально. Но какой огромной затраты страсти и энергии это стоило конгрессу!..

* * *

А вопрос о войне?

Здесь картина была совсем иная. Вопрос о войне тоже был передан в комиссию, но эта комиссия имела всего лишь два кратких и формальных заседания, потом была избрана подкомиссия для выработки проекта резолюции, который затем почти без прений был принят третьим и последним заседанием комиссии. На пленуме конгресса по вопросу о войне выступили восемь ораторов, но в их речах не чувствовалось той страсти и того возбуждения, которыми сопровождалось обсуждение чешского вопроса. Чем объяснялось такое поведение конгресса? Оно вытекало из тогдашнего соотношения сил на конгрессе, в котором явно (хотя и не вполне заметно для глаза современника) брало перевес оппортунистическое крыло социализма. В самом деле, каково было положение?

Внешне на конгрессе по этому вопросу обнаружились как будто бы две различные линии, которые в тогдашнем просторечии именовались «немецко-австрийской» и «англо-французской».

Позиция немцев и австрийцев сводилась к тому, чтобы, ссылаясь на резолюцию Штутгартского конгресса 1907 г. о милитаризме и войне, доказывать, что нет оснований идти дальше принятых там решений. Решения же эти гласили, что в случае угрозы войны рабочие для ее предупреждения «применят те меры, которые кажутся им наиболее эффективными», а в случае возникновения войны они будут «всеми силами стремиться использовать вызванный войной экономический и политический кризис для раскачки народа и тем самым для скорейшего приведения к концу капиталистического классового господства». Формулы, как видим, были весьма общие и в достаточной мере «каучуковые». Конкретно, по мнению немцев и австрийцев, это означало, что, борьба против войны может и должна вестись только легально-парламентскими средствами.

Позиция англичан и французов выглядела несколько иначе. Они заявляли, что со времени Штутгарта опасность войны сильно возросла и что поэтому теперь требуется нечто большее, чем то, что было решено в 1907 г. Отсюда они делали вывод, что легально-парламентские средства борьбы должны быть дополнены прямым действием масс», т. е. полуреволюционными или даже просто революционными выступлениями пролетариата. Французы при этом настаивали на устройстве в случае войны всеобщей стачки, а англичане готовы были удовлетвориться лишь стачкой рабочих военной промышленности и транспорта. Впрочем, в своих практических выводах предложения французов и англичан почти совпадали.

Главными ораторами были от немцев — Ледебур, от австрийцев — Реннер, от французов — Вайян, от англичан — Кейр-Гарди. Меня особенно поразил последний. Лидер Независимой рабочей партии говорил, как всегда, искренне, горячо, вдохновенно, но… Впрочем, приведу лучше две небольшие выдержки из его речей.

«Рабочие достаточно сильны, — заявил Кейр-Гарди, — для того, чтобы предупредить войну… Мы восхищены тем, что они (датские и норвежские социал-демократы. — И. М.) не удовлетворились требованием сокращения вооружений, а высказались за полное разоружение своих стран. В истории человечества будет записана новая славная страница, когда найдется народ, который первым разоружится, совсем уничтожит оружие. Тогда ни одно государство, даже Россия, не осмелится напасть на такую безоружную страну, ибо подобное нападение означало бы вызов чувству справедливости и свободолюбия всего мира».

Эти выдержки говорят сами за себя.

А в кулуарах конгресса происходили горячие дискуссии среди делегатов, и были такие — особенно из числа реформистов, — которые доказывали, что большая война теперь вообще невозможна. И подтверждение приводились два главных довода: во-первых, что ткань мировых экономических связей слишком плотна и не может потерпеть разрыва, вызываемого войной; во-вторых, что психика современного человека слишком утончена и не в состоянии вынести ужасов войны.

Вот какие рассуждения велись накануне мировой войны!

Когда прения по вопросу о войне пришли к концу, перешли к решению. И что же оказалось?

Вандервельде от имени Бельгии внес предложение: «Конгресс постановляет передать дополнение Кейр-Гарди — Вайяна Международному социалистическому бюро для изучения и поручает ему составить отчет о содержавшихся в этом дополнении предложениях следующему Международному социалистическому конгрессу».

Бельгию поддержали Германия, Голландия, Австрия, США, Польша. К ней в конце концов присоединились и англичане. Конгресс приветствовал формулу Вандервельде. Единение, таким образом, было достигнуто, но за счет чего? За счет отказа что-либо решить.

Это было знаменательно. Четыре года спустя окончательно созрели плоды копенгагенских настроений. Перед лицом великой исторической проверки, пришедшей в 1914 г., представители обеих линий — «немецко-австрийской» и «англо-французской» — оказались одинаково банкротами. В частности, Вайян в годы первой мировой войны стал одним из самых ярых социал-шовинистов.

* * *

Случайно у меня сохранилось письмо, которое я спустя несколько дней после окончания конгресса отправил своему брату, находившемуся в Москве. В нем я между прочим говорил:

«Очень поразил меня метод работы конгресса. Раньше я себе представлял, что все делается на пленарных заседаниях конгресса. Я знал, конечно, что в ходе работы таких конгрессов создаются комиссии и подкомиссии, но мне казалось, что они являются лишь подсобными техническими органами. Теперь я увидел, что сильно ошибался. На самом деле вся основная{24} работа конгресса проделывается в комиссиях, здесь именно разыгрывается настоящая борьба мнений (если на очереди стоит спорный вопрос) и здесь определяется характер принимаемых решений… А пленум? Пленум, как правило, лишь утверждает выводы комиссий да служит ареной для состязания различных златоустов в красноречии».

Из такого метода работы вытекали и некоторые практические последствия. Я заметил, что все более активные люди среди делегатов, все те, кто хотел оказать действительное влияние на решения конгресса, а не только блеснуть красноречием перед международной аудиторией, — все такие люди шли в комиссии, выбирая для себя ту комиссию или те комиссии, которые они считали особенно важными. Не удивительно поэтому, что В. И. Ленин в Копенгагене сосредоточил свое главное внимание на работе в кооперативной комиссии {25}. Почему именно в кооперативной? Да просто потому, что в тот момент данный вопрос представлял большую важность для дальнейших судеб международного рабочего движения как в теоретическом, так и в практическом отношении. Это было ясно для всякого, кто знаком был с тогдашним положением внутри социалистического Интернационала. Это было ясно также из характера той комиссии, которую конгресс избрал для подготовки резолюции по вопросу о кооперации как одного из существеннейших элементов укрепления сил международного пролетариата. В комиссию входили 75 человек, представлявших 20 различных стран, и в их числе Жорес и Гед от Франции, Вандервельде и Анселе от Бельгии, Эльм и Вурм от Германии, Грейлих и Гримм от Швейцарии, Роза Люксембург от Польши, Карпелес от Австрии, Балабанова от Италии, Вибо от Голландии. Россия была представлена здесь В. И. Лениным и A. B. Луначарским, выступавшим под именем Воинова. Впрочем, имелся еще Виктор Чернов от эсеров, но он оставался совершенно в тени.

Владимир Ильич Ленин. 1910 г.

Очень бросалось в глаза, что Англия — родина кооперации и страна, где уже в те времена существовало мощное кооперативное движение, — играла очень скромную роль в обсуждении вопроса. Ее главный представитель Уайтли выступил в дебатах только один раз и притом весьма бледно. Это, видимо, объяснялось тем, что английские делегаты в комиссии относились к типу кооперативных «business men» («деловых людей»), не любили принципиально-теоретических дискуссий, да и были плохо подкованы для участия в них. А между тем именно вопросы принципиально-теоретические доминировали в дискуссии по данной проблеме.

Рассмотрение вопроса о кооперации концентрировалось на двух основных моментах:

1) о роли кооперации в классовой борьбе пролетариата;

2) об отношении партии к кооперации.

В комиссии сразу обнаружились два главных течения, которые сокращенно именовались как «бельгийское» и «немецкое». Бельгийцы, от имени которых выступал глава бельгийской кооперации Анселе, доказывали, что рабочие должны быть социалистами-кооператорами, а не кооператорами-социалистами, т. е. что они не должны рассматривать кооперацию как некое самостоятельное средство разрешения социального вопроса, а видеть в ней лишь один из видов оружия, который при надлежащем использовании может принести пролетариату значительные выгоды в его классовой борьбе (улучшение положения рабочих, выработка у них организационно-хозяйственных навыков и т. д.). Бельгийцы поэтому считали, что, всемерно поддерживая кооперацию, социалисты должны изнутри пропитывать ее духом своего зрения и что, с другой стороны, кооперация должна устанавливать возможно более тесные отношения с социалистическими партиями. Речам бельгийцев порой не хватало достаточной ясности и теоретической продуманности, но чувствовалось, что в данном вопросе «нутро» у них вполне здоровое и что стоят они на правильном пути.

Немцы, главным оратором которых был лидер германского кооперативного движения Эльм и которых с самого начала поддерживали французские реформисты во главе с Жоресом, заняли совсем иную позицию. Уклоняясь от четкого определения роли кооперации как одного из видов оружия пролетариата в его классовой борьбе (и притом более подсобного, чем профсоюзы), Эльм — Жорес пускали в ход туманно-подозрительные формулы, вроде того, что кооперация является «средством для демократизации и социализации общества». Одновременно они высказывались против тесной связи между кооперацией и партией, так как, по словам Эльма, кооперация заинтересована объединять в своих рядах «всех потребителей без различия их политических, экономических и религиозных взглядов». Было совершенно очевидно, что воззрения Эльма — Жореса являются чистейшим оппортунизмом и сродни теориям разных буржуазных «реформаторов», мечтающих о спасении человечества с помощью мирной, кооперативной самопомощи.

Между этими двумя течениями — бельгийским и немецким — разгорелась борьба в комиссии и вообще на конгрессе. Все более левые, революционные элементы (Гед от французского меньшинства, Вурм — от немецкого меньшинства, Вибо — от голландских марксистов, Роза Люксембург — от Польши и др.) поддерживали бельгийцев. Все более правые, реформистские элементы (Тома — от французского большинства, Спарго — от американцев, Модрачек — от чешских сепаратистов, Сестрем — от шведов, Чернов — от эсеров ж др.) поддерживали немцев. В качестве примирителя выступал австриец Карпелес. Жаркие прения шли в течение трех дней, страсти накалились в такой же степени, как в комиссии по вопросу о чешских сепаратистах, и позиции различных наций и течений в конечном счете определились с абсолютной ясностью.

Положение большевиков на конгрессе было очень трудным. Наибольший вес в Копенгагене, естественно, имели страны с сильно развитым рабочим движением — Германия, Англия, Бельгия, Австрия, Франция. Россия в то время к числу таких стран не принадлежала. Революция 1905-1907 годов была подавлена царизмом. Тысячи революционеров были казнены, сосланы, брошены в тюрьмы. Партийные организации ушли в подполье. Профсоюзные организации, сильно обескровленные, находились на полулегальном положении. Деревня, задавленная репрессиями, молчала. Царизм временно торжествовал свою победу. Правда, то была его последняя победа, но в 1910 г. трудно было предвидеть, что семь лет спустя над Невой взовьется знамя Октября. Обстоятельства времени осложняли положение русской социал-демократической делегации в Копенгагене, в том числе и ее позицию в кооперативной комиссии. А так как В. И. Ленин твердо отстаивал последовательно-революционную точку зрения в отношении кооперативного движения, то это создавало для него дополнительные трудности, ибо сталкивало не только с правыми реформистами, которых было много в комиссии, но и с колеблющимися центристами, которые слишком охотно шли на уступки Эльму — Жоресу. Однако В. И. Ленин был не такой человек, чтобы отступать перед препятствиями. Великий политический стратег, он с изумительным искусством маневрировал в этой сложной обстановке.

В. И. Ленин начал с того, что четко определил свою принципиальную позицию, внеся в комиссию собственный проект резолюции, излагавший точку зрения большевиков. В нем доказывалось, что хотя пролетарские потребительские товарищества «улучшают положение рабочего класса» и «могут получить большое значение для экономической и политической массовой борьбы пролетариата, поддерживая рабочих во время стачек, локаутов, политических преследований и проч.», однако их роль при господстве капитализма может быть очень ограниченной. Улучшения, достигаемые кооперацией, лишь «весьма незначительны». Вместе с тем, не будучи «организациями непосредственной борьбы с капиталом», кооперативы способны порождать иллюзии, будто они являются средством, при помощи которого социальный вопрос может быть решен «без классовой борьбы и экспроприации буржуазии». Исходя из этой принципиальной установки, резолюция призывала рабочих всех стран всячески содействовать развитию пролетарской потребительской кооперации, вести в кооперативных организациях пропаганду «идей классовой борьбы и социализма» и стремиться к «возможно более полному сближению всех форм рабочего движения». Особо отмечалось, что производительные товарищества полезны для рабочего класса только в том случае, если они являются «составной частью товариществ потребительных».

Конечно, для В. И. Ленина с самого начала было ясно, что при сложившемся в комиссии соотношении сил его резолюция не имеет шансов быть принятой. Он, однако, считал (и я слышал, как он это объяснял в кулуарах нашим товарищам), что для оказания максимального воздействия на комиссию мы должны не приспособляться к ее настроениям, а, наоборот, возможно острее выявлять свою собственную точку зрения. Только в этом случае нам удастся привлечь на свею сторону колеблющихся и вырвать уступки у оппортунистов.

Далее В. И. Ленин стал искать себе союзников. Делал он это замечательно. Сидя за столом комиссии, Ленин внимательно следил за ходом прений. От него не ускользала ни одна существенная деталь, ни один оттенок в высказываниях ораторов. Иногда он перегибался через стол и, приставив ладонь к уху, ловил каждое слово особо заинтересовавшего его выступления. Иногда с едкой усмешкой на лице он делал быструю запись в лежавшем перед ним блокноте. Вид его при этом был такой, точно он хотел сказать: «Ага, попался! Теперь уже не уйдешь!». И действительно, противнику трудно было уйти от ленинского удара. Ленин обладал редким умением найти слабое место в вооружении оппонента и, открыв его, уже бил сюда стремительно и беспощадно. В ходе прений в комиссии он узнавал своих врагов и друзей.

С друзьями или хотя бы с потенциальными единомышленниками В. И. Ленин поддерживал тесный контакт. Он вдохновлял и подталкивал на различные выступления Геда, Розу Люксембург, Вибо, Вурма и др. Маленькие беленькие записочки все время летали от Ленина к ним и обратно. Нередко можно было видеть, как где-нибудь в углу зала Владимир Ильич, энергично жестикулируя или заложив большие пальцы рук за жилет, в чем-то горячо убеждал кого-либо из левых представителей европейского социализма.

Вся эта работа не была бесплодной. В. И. Ленину удалось создать прочный блок с делегатами польской социал-демократии и получить дружескую поддержку со стороны гедистов и голландских марксистов. Хуже обстояло дело с Вурмом, который в то время считался одним из левых или, во всяком случае, лево-центристских марксистов в рядах германской социал-демократии. Под влиянием Ленина он пытался устраивать оппозицию против Эльма — Жореса, но проявил при этом так много бесхребетности, что полностью оправдал свое имя («Wurm» по-немецки значит «червь»). Основная борьба в комиссии сосредоточилась вокруг принципиального вопроса о роли и значении кооперации. Эльм категорически возражал против содержащегося в резолюции Ленина утверждения, что социальный вопрос не может быть разрешен без «экспроприации буржуазии», и доказывал, что это вопрос «спорный» и что в программе германской социал-демократии говорится не об «экспроприации», а о «преодолении капитализма» без точного указания с помощью каких средств.

В свою очередь Жорес ультимативно настаивал на формуле о том, что кооперация подготовляет «демократизацию и социализацию средств производства и обмена». В. И. Ленин решительно выступил против этих оппортунистических теорий, обрушившись, в частности, на Жореса.

— Что такое, — говорил Ленин, — «демократизация средств производства и обмена»? Крестьянское производство «демократичнее», чем крупное капиталистическое. Значит ли это, что мы, социалисты, хотим создания мелкого производства? Что такое «социализация»? Под этим можно понимать превращение в собственность всего общества, но можно также понимать какие угодно частичные меры, какие угодно реформы в рамках капитализма, начиная от крестьянских товариществ и кончая муниципальными банями и писсуарами.

Вурм, которому тоже не нравилась «социализация», беспомощно метался между правыми и левыми. Он сделал попытку несколько ослабить значение данной формулы путем перестановки абзацев в резолюции, но Эльм немедленно пригрозил отказом от всякого компромисса. Вурм до смерти перепутался и поспешил взять свою поправку назад.

Затем была избрана подкомиссия из десяти человек, которая должна была составить проект резолюции. В этой подкомиссии В. И. Ленин, поддерживаемый Вибо, вел упорную борьбу за улучшение текста резолюции и достиг в этом значительного успеха. В частности, в окончательной редакции было резко подчеркнуто, что кооперация сама по себе «бессильна осуществить цель, преследуемую социализмом, то есть завоевание общественной власти в целях коллективного овладения средствами труда». Сверх того, резолюция специально предостерегала рабочих против влияния «тех, кто считает, что кооперация достаточна сама по себе». Тем не менее Эльму — Жоресу все-таки удалось протащить свою «социализацию», а по вопросу о взаимоотношениях между партией и кооперативами было решено, что хотя пролетариат кровно заинтересован в гармоничном сотрудничестве всех трех форм организации рабочего класса (партия, профсоюзы, кооперативы), однако каждая страна сама решает, в какой мере кооперативы будут называть прямую помощь своими средствами партии и профессиональным союзам».

В. И. Ленин не ограничился результатами, достигнутыми в подкомиссии. Когда проект резолюции был внесен в комиссию, он вновь с необыкновенной энергией стал атаковать позиции оппортунистов. Делал он это весьма искусно, не от имени одной лишь русской социал-демократии, а все время стараясь сплотить вокруг своих требований возможно больше сторонников из других наций. Вместе с Гедом он внес две поправки: по вопросу о «социализации» и по вопросу об отношениях между партией и кооперативами. Эти поправки, как и следовало ожидать, были отвергнуты большинством комиссии. Но Ленин не сложил оружия. Он поговорил с Вурмом, и последний предложил новую формулу, более завуалированно рекомендовавшую тесный контакт между партией и кооперативным движением. Эльм и Жорес категорически выступили против Вурма. Вурм смешался и снял свое предложение. Тогда Ленин перекинулся несколькими словами с Вибо. Голландец немедленно подхватил поправку Вурма и внес ее уже от своего имени. Большинство комиссии отвергло и эту поправку. Формулы о «социализации» и о связи между партией и кооперативами остались в том виде, как это было предложено оппортунистами. Тем не менее огромное политическое значение борьбы, проведенной Лениным, было совершенно ясно.

Далее встал вопрос о том, как держаться на пленуме конгресса. В. И. Ленин имел по этому поводу совещание с Гедом, и оба пришли в выводу, что хотя резолюция имеет известные недостатки, но в общем и целом она дает пролетариату правильную линию и вопросе о кооперации. Поэтому нет смысла на пленуме развязывать большой бой по частным вопросам. В результате как большевики, так и гедисты голосовали за резолюцию, и все решение о кооперативном движении было принято конгрессом единогласно.

Борьба вокруг вопроса о кооперации целиком захватила меня. Я бывал на всех заседаниях комиссии и подкомиссии, следил за всеми ее этапами, внимательно прислушивался ко всем разговорам и дискуссиям, происходившим в кулуарах. Не подлежит ни малейшему сомнению, что если в конечном счете резолюция о кооперации оказалась неплохой, то это в огромной мере являлось заслугой Ленина, несмотря на все трудности положения российской делегации на Копенгагенском конгрессе! А резолюция для того времени была действительно неплохой. В статье «Вопрос о кооперативах на Международном социалистическом конгрессе в Копенгагене» В. И. Ленин писал: «Подводя итоги работам конгресса по вопросу о кооперативах, мы должны сказать, — не скрывая на от себя, ни от рабочих недостатков резолюции, — что Интернационал дал правильное в основных чертах определение задач пролетарских кооперативов»[80].

Тут же, на Копенгагенском социалистическом конгрессе, я впервые близко увидел Г. В. Плеханова. Ему в то время было 54 года, и он находился еще в расцвете своих сил. Имя Плеханова было широко известно в Интернационале, и для большинства европейских социалистов он являлся тогда олицетворением российской социал-демократии. Внутри нашей партии авторитет Плеханова был уже далеко не так бесспорен, как на международной арене. Борьба между большевиками и меньшевиками не прошла бесследно для его престижа. Однако в описываемый период Плеханов возглавлял группу меньшевиков-партийцев и потому нередко блокировался с Лениным в борьбе против «ликвидаторов» типа Дана и Потресова. Действительно, в Копенгагене между ними существовал довольно тесный контакт, и известно, что как раз во время Копенгагенского конгресса Ленин обратился с письмом в Международное социалистическое бюро, в котором просил наряду с ним ввести в Бюро от российской социал-демократии также Плеханова. Самые тяжелые политические ошибки Плеханов совершил позднее — в эпоху первой мировой войны и в 1917 г.

Я уже упоминал, что Плеханов принимал активное участие в обсуждении вопроса о профсоюзном единстве в Австрии. Интересно было в это время наблюдать за ним. За столом комиссии Плеханов обычно сидел спокойно, неподвижно. В нем не было той живости, того неуемного динамизма, который так поражал в Ленине. В нем не было также и его подкупающей простоты и демократизма. Чувствовалось, что Плеханов смотрит несколько свысока на окружающих. Даже когда Плеханов хотел быть очаровательным (а он умел быть очаровательным), это невольно выходило у него так, точно он оказывал честь своему собеседнику.

Говорил Плеханов прекрасно, чуть-чуть во французском стиле. Может быть потому, что лучше всего знал французский язык и часто выступал по-французски. Однако и на трибуне он держался так, что между ним и аудиторией всегда чувствовалось известное расстояние. Плеханов любил поразить слушателя эрудицией, остроумием, красноречием, которые у него действительно были, и принимал как должное шумные аплодисменты.

В противоположность В. И. Ленину, который в борьбе на конгрессе проявлял огромную инициативу, сам тормошил своих возможных единомышленников, сам искал и находил союзников, Плеханов отличался известной пассивностью и обычно выжидал, когда друзья сами придут к нему.

* * *

Ещё одно яркое воспоминание осталось у меня от прений, проходивших на Копенгагенском конгрессе: оно было связано с вопросом о роли царской России в международных делах. В те дни самодержавный режим стоял у порога своей гибели. Но именно поэтому он искал спасения в оргиях зверств и в империалистических авантюрах. Революция 1905 года только что была потоплена в крови. Страна превратилась в царство виселиц. Генерал-губернатор Бобриков усмирял Финляндию. Полковник Ляхов громил освободительное движение в Персии. Посланник Чарыков в Константинополе интриговал против младотурецкого переворота в Оттоманской империи. Щупальцы царизма протягивались к Германии, Франции, Швейцарии: петербургское правительство добивалось выдачи нашедших там убежище революционеров, и не совсем безуспешно. М. М. Литвинов в 1908 г. был выслан из Франции, но, к счастью, нашел убежище в Англии; несколько большевиков было посажено под замок в Баварии; кое-кто был выдан царскому правительству из Швейцарии. В свою очередь реакционные силы Европы оказывали всемерную поддержку николаевскому правительству, снабжая его золотом, кредитами, оружием, продажными апологетами в мировой печати. Копенгагенский конгресс не мог не отметить реакционную роль царской России.

Действительно, конгресс уделил много внимания данной теме. Были внесены четыре резолюции, касавшиеся царизма, — о Персии и Турции, о Финляндии, о смертной казни и о праве убежища. Больше всего делегатов захватили вопросы о Финляндии и о смертной казни.

По первому вопросу выступил молодой финский социал-демократ Виик. Худенький, скромный, он произнес сильную речь, в которой горячо протестовал против разгрома финской конституции, учиненного царским правительством.

— Царизм, — закончил он, — это подавление всех трудящихся, думающих и чувствующих людей. Царизм — это тюрьма, подземный карцер, Сибирь. Каждая победа царизма — это поражение цивилизации… Царизм — это смерть. И потому мы, борцы за жизнь, должны сопротивляться царизму до конца.

Конгресс бурно аплодировал Виику, а затем единогласно принял резолюцию протеста против царского правительства, в которой обязывал все социалистические партии во всех странах всеми доступными им средствами отстаивать свободу Финляндии.

20 лет спустя судьба вновь свела меня с Вииком, когда я был полпредом в Хельсинки (1929-1932), а Виик редактировал центральный орган своей партии «Суомен сесиаль-демократи». Мы часто виделись с ним, много беседовали, вспоминали Копенгаген. Положение Виика было очень трудное: в те годы у власти в Финляндии стояла черная реакция, а внутри социал-демократической партии все сильнее становился Таннер. Тем не менее Виик, энергично поддерживаемый своей женой Анной, вел упорную борьбе против черных сил в партии и в стране[81].

По второму вопросу — о смертной казни — в качестве главного оратора выступил руководитель венского пролетариата Элленбоген. Назвав царскую Россию «классической страной смертной казни», Элленбоген обрушился всей силой своего негодования на петербургское правительство.

— Пусть с этого конгресса, который стремится к освобождению и подъему всего человечества, — воскликнул он, — повсюду разнесется дух глубокой, непримиримой, священной ненависти к русскому царизму!

— Пусть отсюда прозвучит боевой клич не только к пролетариям всех стран, но и ко всем честным людям, клич, призывающий их принять участие в борьбе против этого проклятого режима, вернейшей опоры самой черной реакции во всех других странах!

Взрыв рукоплесканий огласил зал. Потом весь конгресс единогласно принял резолюцию, резко клеймившую действия царизма. А дальше, по докладу Кейр-Гарди, конгресс решительно подтвердил незыблемость права убежища для политических эмигрантов в западных странах…

* * *

Впрочем, конгресс не все время был занят серьезной работой. Датчане позаботились и о более «легкой» стороне жизни для делегатов: театры, концерты, цирковые представления, выставки, художественные галереи, экскурсии, прогулки в окрестности столицы — все было предоставлено к их услугам. И делегаты широко пользовались всеми этими возможностями.

Две картины особенно запечатлелись у меня в памяти. В середине «социалистической недели» члены конгресса совершили поездку на фешенебельный датский курорт Клампенборг. Были сняты два больших парохода, на которых с трудом разместились делегаты и их датские хозяева. Во время пути все были необыкновенно веселы, приподняты, разговорчивы. Буфет работал на славу: хлопали пробки, звенела посуда, бегали официанты. Немцы подымали большие кружки черного пива и провозглашали: «За здоровье!» Французы и итальянцы чокались стаканами с бургундским и кианти. Англичане медленно пили эль и виски с содой. Нашлась даже водка для русских товарищей. Везде было шумно, тесно, немного угарно. Потом пошли песни и пляски. Каждая делегация старалась показать все лучшее. Происходило соревнование наций. Мы, русские, заняли тут далеко не последнее место. Особенным успехом пользовалась А. М. Коллонтай.

В Клампенборге пестрая толпа делегатов разбрелась по улицам, паркам, набережным, кафе, ресторанам. Немцы немедленно накупили горы открыток с видами Дании и, вытащив из кармана «вечные ручки», начали писать бесконечные «Gruss von Denmark» («Привет из Дании») — по десятку каждый. Представители других наций купались, катались на лодках, слушали музыку, обозревали окрестности. Поздно вечером члены конгресса усталые, разморенные, довольные проведенным днем тем же путем вернулись в Копенгаген.

Другая картина связана уже с самым концом конгресса. В субботу, 3 сентября, конгресс завершил свою работу. На последнем заседании, как и на первом, опять зазвучали фанфары. Виктор Адлер предложил устроить следующий конгресс в 1913 г. и созвать его в Вене. С радостными возгласами это предложение было единогласно принято делегатами. Затем говорил Жорес. Касаясь франко-прусской войны, он громовым голосом воскликнул:

— В 1870 г. оба народа потерпели поражение, ибо демократия в обеих странах не справилась со своими задачами. Мы, французы, были побеждены, а вы, немцы, до сих пор страдаете от последствий победы 1870 г., установившей в Германии власть солдатского сапога.

Конгресс бурно реагировал на эти слова. Особенно шумно аплодировали немцы и французы.

Потом с заключительными речами выступили Молькенбург (Германия), Хилквит (США), Брантинг (Швеция), Клаузен (Дания), Вандервельде (Международное социалистическое бюро). В шесть часов вечера Вандервельде громко провозгласил:

— Объявляю восьмой Международный социалистический конгресс закрытым!

А два часа спустя все делегаты собрались на большой прощальный вечер в здании копенгагенской ратуши. По тем временам это было так необычно, так вдохновляюще! Где, в какой другой Стране представители мирового пролетариата могли встретиться на торжественном банкете в официальном помещении городских властей? Нигде! Ни в Лондоне, ни в Париже, ни тем более в Берлине!

Датские хозяева постарались на славу. Все помещение ратуши ныло залито ослепительными огнями, все залы широко раскрыты для гостей. Длинные столы ломились от аппетитно пахнувших яств и знаменитых скандинавских «закусок». Батареи бутылок предвещали веселье и непринужденность. Действительно, уже к десяти часам вечера вся пестрая, разноплеменная толпа делегатов чувствовала себя в здании ратуши как дома. Пили, плясали, разговаривали, подводили итоги, делились впечатлениями, клялись в дружбе и солидарности.

Я случайно зашел в тронный зал ратуши. Здесь в особо торжественных случаях король встречался с муниципальными сонет никами столицы. Около раззолоченного королевского трона шумела группа сильно подвыпивших немецких делегатов. Среди них я заметил известного в го время антирелигиозника Адольфа Гофмана, опубликовавшего популярную книжку «Десять заповедей». В партийном просторечии его поэтому звали «Гофман десяти заповедей». Он был сильно на взводе, много смеялся, размашисто жестикулировал. Вдруг Гофман оторвался от своей группы, быстро взбежал по ступенькам трона и с размаху плюхнулся в кресло короля. Приняв затем самый «монархический» вид и надменно вздернув голову, Гофман во всю полноту легких воскликнул:

— Адольф Первый!

Этого ему, видимо, показалось мало, и он быстро поправился:

— Адольф Великий!

Все расхохотались. В следующую минуту, однако, немецким товарищам Гофмана, воспитанным в строгости монархических нравов Германии, стало как-то не по себе. Они торопливо пошептались между собой и поспешили увести Гофмана из тронного зала.

В другом помещении, недалеко от входа в ратушу, происходило нечто вроде перманентного текучего митинга. В середине стояла небольшая импровизированная трибуна, а около нее все время двигалась и шумела разноплеменная и разноязычная толпа. Одни приходили, другие уходили, но на месте всегда была сотня-другая людей, готовых послушать и поаплодировать оратору. Недостатка в ораторах не было. Говорили англичане, французы, немцы, русские, шведы, болгары, итальянцы. У всех души были полны, у всех чувства рвались наружу, и каждый старался сказать своим коллегам по конгрессу, как счастлив он видеть рост международного социализма и как рад он быть сегодня здесь, среди друзей и товарищей.

Помню, как на трибуне появился А. В. Луначарский. Веселый, задорный, опьяненный окружающей атмосферой, он обратился с речью к собравшимся делегатам. Говорил Луначарский на французском языке, говорил горячо, энергично, с красноречивой жестикуляцией. Слова его имели шумный успех.

Вдруг на трибуну легко взбежала Коллонтай. Все вокруг сразу же насторожились. Она говорила недолго — минут пять. Говорила о том, как она счастлива быть среди товарищей, собравшихся сюда из разных стран мира, как вдохновляет ее неудержимый рост социалистического движения, как твердо верит она в конечное торжество пролетариата и установление на земле царства справедливости и всеобщего братства. Слова были простые, обыкновенные, столь часто употребляемые в социалистической среде, но как они были сказаны! Казалось, сам дух революции говорит ее устами, увлекая в неудержимом порыве человечество. И все вокруг действительно были увлечены. Их восторг возрос еще более, когда Александра Михайловна, произнеся свою речь сначала по-немецки, повторила ее — все с тем же энтузиазмом! — по-английски и по-французски. Коллонтай была устроена бурная овация.

Я стоял и думал: «Как велика, как кипуча сила жизненности в этой небольшой и изящной женщине!»

Однако самая эффектная сцена разыгралась, когда на трибуну поднялся Жорес. Сначала он говорил по-французски, а потом перешел на немецкий язык. Он говорил по-немецки хорошо, но все-таки это был для него чужой язык. Сам Жорес явно страдал от своей лингвистической неполноценности. Проговорив несколько Минут по-немецки, он вдруг остановился, широкое лицо его расплылось самой очаровательной улыбкой и, ставши страшно похожим на ребенка, он весело воскликнул:

— Дорогие друзья! Сердце мое еще полно, но мой немецкий словарь уже истощился…

Здесь Жорес сделал такой жест, точно он прижимает к груди всех собравшихся, и с громким возгласом: «Да здравствует международный социализм!» — соскочил с трибуны. Делегаты устроили Жоресу шумную овацию и затем…

На середину вдруг выбежал Луначарский и во весь голос закричал:

— Качать Жореса! Качать!

Несколько русских делегатов подбежали к Луначарскому и схватили слегка перепугавшегося Жореса. К ним присоединились болгары, сербы и другие славяне. Потом увлеченные общим порывом в человеческий клубок вовлеклись австрийцы, французы, итальянцы. И вот…

Грузное тело Жореса вдруг поднялось и взлетело в воздух. Еще и еще раз. Кругом раздавались восторженные крики. Однако бедному Жоресу было не до шуток. На широком лице его отразились растерянность и беспокойство. Он не понимал, что это значит и что с ним происходит.

Когда, наконец, Жорес вновь оказался в перпендикулярном положении и на твердой земле, он невольно вздохнул с облегчением. На лбу и висках у него проступили капли пота…

* * *

С тех пор прошло много лет, самых замечательных лет в истории человечества — бесконечно тяжелых и бесконечно прекрасных, глубоко разрушительных и глубоко созидательных. На протяжении этих лет через 1917 г. прошел великий водораздел между двумя формациями — капиталистической и социалистической.

И когда сейчас я пробую ретроспективно осознать ход развития после Копенгагена, когда я пытаюсь определить то самое главное, самое основное, что совершилось за протекший с того времени период, предо мной встает величавая фигура Ленина. Да, все эти годы по праву могут быть названы ленинской эпохой!

Но на этом дело не кончается. Наоборот, с каждым новым годом знамя Ленина, как солнце, будет подыматься все выше, сплачивая вокруг себя все передовое человечество.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК