7

7

Каждую весну в первые десять лет моей жизни я уезжала из Москвы в Сызрань. Кто-нибудь отвозил меня. Обычно мама. Брали с собой продукты: крупу, сахар, белую муку, конфеты, чайные сухари. Везли подарки дедушке и бабушке. Садились на Казанском вокзале в плацкартный вагон пассажирского поезда (чаще всего это были поезда, идущие в Ташкент) и отправлялись. Ехать надо было чуть больше суток, путешествие всякий раз казалось длительным и насыщенным многими впечатлениями. Вагон всегда был набит до отказа. Тюки, баулы, мешки, фанерные чемоданы заполняли все верхние полки. Публика многонациональна — русские, узбеки, татары, мордва, чуваши. Обилие ревущих младенцев, высаживаемых на горшки бессчётное количество раз; старики и старухи, смиренно сидящие в уголках; бравые мужики и дебелые тётки, сразу же выкладывающие на колени и столики буханки хлеба, вареную картошку, соленые огурцы А там и бутылки с водкой выставлялись, и текли доверительные беседы, нередко переходящие в шумные споры и распри. Но тут же складывались тесные группы и объединения. С огромными чайниками бравые дядьки выскакивали на станциях и мчались за кипятком, чтобы потом всем вместе в вагоне попивать чаёк вприкуску. Приносили семечки, щедро делясь ими с соседями по купе. Мелькали леса и поля бесконечные, убегали вдаль луга и селения, виднелись из окон стада, деревушки, железнодорожные будки. Рязань, Сасово, Саранск, а там и Пенза или Инза, если ехали по инзенской ветке. Места эти яблочные, только обилие яблок и вишен бывало здесь к середине и особенно к концу лета, но и весной на станции к проходящим поездам выносили яблоки мочёные, грибочки солёные, семечки тыквенные. И все это вкусно было необыкновенно. На вокзале Кузнецка торговали войлочными расшитыми узорами домашними тапочками и похожими на калоши домашними башмаками. Красоты они были необыкновенной и всегда по дороге в Сызрань, а потом и на обратном пути к Москве, такую обувь мы покупали.

От Москвы до Сызрани — 961 километр. Так значилось на последнем столбе при подъезде к городу. На платформе уже ожидал поезд дедушка в своей неизменной фуражке с высоким околышком и опрятном пиджаке, с седой бородкой и белыми усами. Глаза его лучились, а сам он был обстоятелен, нетороплив в движениях и не особенно разговорчив. Помогал сойти по высоким вагонным ступенькам, принимал багаж, складывал сумки и чемодан на низенькую тележку, и мы двигались по платформе к зданию вокзала, а потом выходили на привокзальную — Московскую улицу, двигаясь по ней к той части города, которая называлась Красной горкой, шли по улице Красногорской, через Александровский сад и сразу же выходили на Почтовую улицу. Перейдешь дорогу от ворот сада и оказываешься у нашего сызранского домика.

Хозяйкой его была Мария Яковлевна Прядильникова, жившая здесь со своим сыном Анатолием и снохой Антониной в одной половине дома, а другую половину она сдавала Фёдору Александровичу Сыромятникову и жене его Екатерине Ильиничне. Здесь мы и обитали, входить в дом надо было через двор, минуя сени, проходя через вторые — уже утеплённые сени, где стоял большой сундук, а на полках размещались чугунки и квашни, старый самоварчик и прочая полезная утварь. Из сеней — в маленький коридорчик, из него — вход в кухню с русской печью, с двумя окнами на Проломную улицу, а из кухни — широкая, на две стороны раскрывающаяся дверь в большую комнату — в «залу», как здесь её называли. В зале — четыре окна на ту же Проломную улицу и два окна в садик, находящийся на дворе. Из «залы» — вход в спальню с одним окошечком в садик. В зале в простенках меж окон — высокое трюмо, большой обеденный стол, размеры которого легко увеличивались при желании, потому что раздвигать его можно до бесконечности. Покрыт он всегда красивой скатертью, а в углу — высокий буфет с деревянными по его верхним створкам узорами. По другим углам — кадки с фикусами под самый потолок, а с потолка свисает лампа с матовым стеклянным абажуром вроде неглубокого блюда, а по краям стеклянные висюлечки, на сосульки похожие. Часы круглые в широкой деревянной оправе — над дверью в спальню. И ещё комод с тремя вместительными ящиками, уставленный по вязаной крючком белой кружевной салфетке, изготовленной бабушкиными руками, всякими коробочками и фигурками. Стоял здесь ларчик из ракушек, подсвечник сразу на три свечки, отлитый из чугуна, зеркало овальное, лежали ножницы, мешочек бархатный синий с нитками, длинненькое деревянное корытце с вязальными крючками и ножницами. А по краям комода — две тонкие высокие стеклянные вазочки с узенькими талиями, внизу и вверху несколько расширяющиеся. В них колыхался ковыль. Все на своих местах, все в обычном порядке. Висят три иконы в переднем углу, перед ними лампада. Дед, когда входил, крестился; за стол садясь, тоже осенял себя крестным знаменьем; за бабушкой этого не видела, от нас — внуков — креститься не требовали. Но за столом вели мы себя чинно и есть начинали, когда дед подносил ко рту первую ложку. Без него все было проще, хотя и не так значительно.

Дворик при доме был совсем небольшой, но казался целым особым миром. В хлеву стояла наша корова, подрастал поросенок, а то и два. Рядом с хлевом — маленькая банька. За ней — на задах — туалет-будка. Был садик с клумбами и несколькими грядками, с вишневыми деревцами и кустом белой сирени. В садике — сарайчик, а в нём — погреб, где летом всегда был бочонок с самодельным квасом. Все это и было то малое пространство, которое называлось сызранским домом.

Помимо меня (правда, не всегда) привозили в Сызрань Алика и Мурку. Они были детьми маминой сестры Валентины Фёдоровны и жили недалеко от Сызрани — в селе Борское — между Самарой (Куйбышевым) и Бузулуком. Их отец — Фёдор Фёдорович Самсонов — был партийным работником, организовывал колхозы. Послан был в самом начале 30-х годов в Сибирь. Умер он от тифа под Иркутском, куда взял с собой шестилетнего Алика. Умер ночью. В доме, кроме них двоих, никого в это время не было. Испуганный тем, что произошло, Алик убежал из дома в лес, где провел всю ночь, и только на следующий день его нашли спящим в ложбинке под деревом. Валентина Фёдоровна ездила хоронить мужа, привезла сына, долго отхаживала его от перенесенного потрясения. Через двадцать лет ей снова выпало судьбой прибыть в эти же места и по причине столь же трагической: Алик, ставший к этому времени лётчиком-испытателем, после окончания лётного училища в Оренбурге был направлен в Иркутск. Во время поисков разбившегося самолёта, упавшего где-то в лесах под Иркутском, его самолёт тоже потерпел аварию. Алик погиб. Похоронили его рядом с отцом, Валентина Фёдоровна вернулась в Борское, жила вместе с дочерью, была членом райкома, одно время — секретарем райкома партии, а потом — заведующей парткабинетом. Дочь свою они назвали с мужем Марксаной, а дома звали её Мурочкой и Муркой. Уже в 1940 году родилась у неё ещё одна дочка — Ирина. Но это — уже иное поколение. А Марксана стала врачом и работала в Самаре.

Когда приезжали в Сызрань и Алик, и Мурка, и я, то спать нас укладывали на полу, под большим столом в зале. Окна с улицы закрывались ставнями, утром в комнате было темно, спать можно было вволю, никогда не будили. Но зато когда мы просыпались, то ждал нас всегда замечательно вкусный завтрак на кухне. Бабушка успевала с раннего утра сходить на базар, протопить русскую печь, приготовить обед, испечь к завтраку пирог, или ватрушку, или пирожки. Пироги пекла она с капустой, морковью, яблоками, пирожки с вишнями, с картошкой, с капустой и яйцами. Вкусны они были до обалдения. И никто, кроме нее, таких пирогов не испекал. Моими главными сызранскими подругами были сёстры Матюнины — Юля и Ира, а также Лина Одинцова. Все они жили рядом с нами. Через два дома от нас — на Почтовой улице (№ 91), Матюнины жили на втором, а Лина Одинцова на первом этаже этого большого деревянного зелёного дома с высоким крыльцом и резными воротами. Родители Юли и Иры — служащие (бухгалтеры), а Лина жила с матерью, которая уже не работала, да, похоже, и прежде занималась лишь домом, а отца у неё не было, а был старший брат Иван, женатый на Марусе. Все эти девочки были благонравны и хорошо воспитаны, все не только учились, но уже научились играть на пианино, а Лина, имевшая рояль, играла просто прекрасно, став впоследствии учительницей музыки. В квартирах их было прохладно и чисто. Крашеные полы, много цветов на окнах и в кадках, стоящих на полу. Старинные гравюры с видами Казани у Матюниных и видами Петербурга у Одинцовых. А ещё были большие картины на первом этаже в большой комнате у Лины, где стоял её рояль. Одна картина с изображением летящего ангела, другая в такой же золотой раме — с маленькими амурами, ведущими хоровод вокруг красивой высокой вазы. Как у всех в Сызрани, были комоды, покрытые вязаными салфетками, полукруглые полочки, тоже с маленькими белыми кружевными салфеточками, а на полочках — фарфоровые фигурки пастушков и барашков, девочек с корзиночками и в широких юбочках, из-под которых виднеются кружевные панталончики. Кудри вьются по плечам розовощеких девочек, шерстка у барашков кудрявится, птички сидят на веточках. Все это промыто и без единой пылинки, каждый день тщательно протирается, а по пятницам промывается.

И двор у Матюниных-Одинцовых чисто выметен, и только на заднем дворике возле маленького хлева, где обитают две козочки (тоже очень беленькие), иногда кое-что да разбросано. Так, совсем немножечко и недолго, пока не будет выметено. В конце двора — большой сарай с чердаком. Чердак на славу! Просторный и высокий. И здесь все аккуратно сложено — в сундучках и ящиках. На балках старые тулупы развешаны, а в ящиках хранятся истинные сокровища — стопки старых журналов «Нива» за многие годы. Их можно было брать, смотреть картинки, читать. Рассказы Чехова, роман Толстого «Воскресение», стихи Бунина, повести Немировича-Данченко, описание всяких событий, связанных с русско-японской войной, с волнениями 1905-го года. Писали о спектаклях Московского художественного театра и о жизни провинциальной сцены. Эти журналы, которые никогда не встречались мне в Москве, стали целым открытием. На этом замечательном чердаке ничего не хотелось делать, кроме рассматривания «Нивы», ничего не надо было изобретать и придумывать, а надо было брать все новые и новые стопки журналов, извлекая их из глубин ящиков, и погружаться в чтение. Временным увлечением стало изучение тех изменений, которые происходили в модных туалетах. Вот платья начала века, а вот как стали выглядеть они в 10-е годы. Стали мы вырезать из бумаги кукол и рисовать для них туалеты. Модные платья на бумажных куклах можно было менять: снимешь одно, надеваешь другое. Куклы отправлялись в плавания на кораблях, и тогда рисовались им соответствующие туалеты для прогулки по палубе, для вечернего бала в кают-компании. Куклы шли в гимназию в форменных платьях и в фартуках. Были куклы-медсёстры, молодые послушницы, куклы-купчихи и чиновницы, разодетые барыни и крестьяночки. Но потом это надоело, а чтение продолжалось, и конца ему не было.

Юлю, Лину и Иру по улицам бегать не пускали. Потому для уличных игр и развлечений подобралась без труда иная компания. Вместе с мальчишками с Проломной и Почтовой улицы девчонки ходили купаться на Шихан, играли прямо на улице в лапту, ходили в приволжские луга, но туда вместе с кем-нибудь из старших и уже на целый день. Шиханом называли заводь реки Крымзы — небольшой извилистой речки, протекавшей через город. Шихан находился недалеко от нашего дома, минут за 10 можно было добежать и плюхнуться в воду, где всегда бултыхалось полно ребятишек из-за Крымзы и из Молдавии Надо сказать, что город Сызрань делился на несколько частей; названия их таковы: Базар и Большая улица. Красная Горка, Молдавия, Манчжурия, Закрымза и Засызран. Деление это — не административное, а самообразовавшееся и стойко державшееся. Крымза и Сызран — это две речки. Большая улица — центральная в городе (Большой она называлась до революции, а при нас — Советской, но и Большой её продолжали старожилы называть). Почему появились Манчжурия и Молдавия, — трудно сказать. Молдавия располагалась по краям огромного оврага и состояла исключительно из деревянных домишек. Они рассыпаны были, не складываясь в улицы, а просто значились под номерами, порядок которых знал, наверное, только почтальон. Именно Молдавия и была той частью города, которую можно было увидеть первой, подъезжая к Сызрани от Москвы Впечатление ужасающее, если уж говорить начистоту. Манчжурия находилась где-то вдалеке; через Закрымзу и Засызран мы ходили с бабушкой на кладбище, на могилы её родственников. Почтовая улица, спускаясь под горку (влево оставалась часть, именуемая Красной горкой), упиралась в Большую улицу, которая шла к Соборной площади (Собор был превращен в склад), а за ней начинался базар.

Два больших сада было в городе: один Александровский — в верхней части, другой — в нижней части города. Был ещё городской сад с танцплощадкой и летним театром. По вечерам играл там духовой оркестр и молодежь танцевала. Пахло цветущим табаком и резедой. Торговали квасом и ситро. В Александровском саду был большой цветник. Были теплицы. Цветы росли самые разные. В день рождения кого-нибудь из родственников дед Фёдор Александрович шел в это цветочное хозяйство, подбирал букет по своему вкусу и преподносил имениннику. Мой день рождения, приходившийся на конец сентября, отмечался букетом из разноцветных астр.

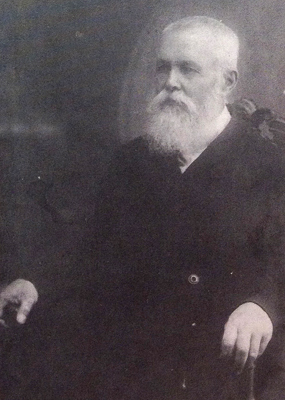

Ф.А. Сыромятников

Самые красивые дома на Большой улице — здание бывшей гимназии и почта. Здание гимназии из серого камня в три высоких этажа, с большими окнами, тяжёлой черной дверью, у которой стоят каменные высокие вазы. А угловое здание почты, где находилась также аптека, украшено башенкой с острым шпилем. Городской банк из красного кирпича, просторный книжный магазин — все это запомнилось. Но больше всего — городская библиотека, расположенная не на самой улице, а во втором доме от неё в одном из переулков. Библиотека находилась на втором этаже двухэтажного дома под зеленой крышей. Вела к ней широкая лестница с красивыми перилами. Книг много, брать можно было не больше трёх. Возвращать полагалось вовремя, что мы и делали самым исправным образом. Ходили мы сюда вместе с бабушкой, а потом я и одна приходила каждую неделю. Бабушка любила читать романы Шеллера-Михайлова, которые были здесь в изобилии, но, понимая, очевидно, их неприемлемость для нашего возраста, брала в придачу что-нибудь интересное и для нас.

Сколько же всего было перечитано книг из сызранской библиотеки! Перечислить их невозможно, а если соединить с теми, которые хранились в сундуке сызранского дома, то тем более всего не упомнишь. Могу сказать лишь одно: если бы не эти источники, то несмотря на московские книги, никогда не познакомилась бы я в такой полноте со многими русскими и европейскими писателями. Григорович и Боборыкин, Лесков и Мамин-Сибиряк, стихи Никитина и Апухтина, книжки Чарской и Лукашевич, Ожешко и Пруса— все начиналось в Сызрани, шло из библиотеки на Большой улице. А с чердака и из бабушкиного сундука появлялись приложения к «Ниве» — Метерлинк, Ростан, Бунин. Помню их обложки, запах желтоватых страниц. Это было прекрасно! А так как многое читалось бабушкой вслух, то становилось особенно значительно. Вкус к чтению и запах книжных страниц вовсе не перебивал вкус ко многим другим занятиям и любимый запах ванильного мороженого. Его развозил в металлическом ящике по улицам мороженщик, кричавший «Моро — о — о — женое ванильное, клубничное и земляничное!» На эти радующие душу выкрики сбегались ребята, сходились взрослые. Торговля мороженым процветала в летние месяцы. Порции в зависимости от размера шли по цене в 10, 15, 20 копеек. Мороженое было кругленьким, но не шариком, а плоским и толстеньким, с двух сторон прикрытым вафлями, а на вафлях написаны имена — только из четырёх букв — Нина, Вова, Таня, Маня или Петя. Облизываешь кругом, все глубже зарываясь языком между вафлями. Наслаждение непередаваемое, но скоро кончающееся, надежда на возможность его повторения согревала душу. Деньги на мороженое — на среднюю порцию чаще всего — давала бабушка, зная, что мороженщик со своим ящиком появляется не каждый день.

В летнее время в Сызрани часто случались пожары. Город был почти сплошь деревянный. Только на главной улице тянулись каменные дома, на других было их мало. Звон колокола на пожарной каланче раздавался и в дневное, и в ночное время, разносился по всему городу. Пожарники со всей своей амуницией прибывали на лошадях, везущих бочки с водой. Сбегался народ. Если горящий дом был невдалеке от колонки с водой, то к ней подводили шланг, но чаще обходиться приходилось водой из бочек с нескольких телег. Пожары были зверски сильными, сгорало по нескольку домов, а то и целый квартал, сушь летом стояла страшная. На Почтовой улице тоже случился однажды пожар. Загорелся сарай в нижней части улицы, вблизи от того дома, который звался здесь «царёвым домом» по той причине, что жили в нём Елизаровы, находившиеся в родстве с семьей Ульяновых (через Марка Тимофеевича Елизарова, женившегося на Анне Ильиничне Ульяновой). Так вот, рядом с «царёвым домом» и загорелось. Тушили дружно, но сбить огонь было трудно. Пожарных понаехало много, да и водяная будка была здесь близко. С огнем справились, и деревянный дом остался в целости, обгорели кусты сирени перед его окнами, да загородка от садика. Пожарные уехали, громыхая своими телегами и бочками, а хозяева дома благодарили всех, кто помогал тушить огонь, и нас, сбежавшихся сюда ребят, тоже благодарили. С тех пор всегда, проходя мимо этого дома, если кого видела на крыльце или в окнах, всегда здоровалась — стали эти люди знакомыми. И когда на улице встречала, тоже кланялась. Нравилось, что взрослые отвечали с улыбкой и приветливо.

Брала меня бабушка с собой, когда шла в гости. Бывало это обычно днём, когда дед находился на работе, а к его приходу домой мы возвращались. Ходили к сестре бабушки — тете Сане (Александре Ильиничне Медниковой). Жила она вблизи библиотеки, так что и книги брали с собой и обменивали их на новые. Потом, когда бабушка и тётя Сан разговаривали, попивали чаек с вишневым вареньем, я эти книги читала, сидя на широком подоконнике. Жила тётя Саня с двумя дочками Нюсей и Мусей. Нюся была служащей, а Муся работать не желала, своей семьи не имела, а занималась тем, что покупала себе наряды, носила купленное недели две-три, а потом снова продавала, стараясь на этом выгадать. Выгадывала — и тем жила. У тети Сани, как и у нашей бабушки, и у других её родственников, глаза были лучистые, а сама она была маленькая и хрупкая. Муж её умер от пьянства, и она долго не могла прийти в себя после его смерти. Жалела его и радовалась освобождению от постоянного страха, над ней нависающего при его жизни Был ещё у неё сын — человек военный, живший в Сызрани, но где-то на окраине города, в Манчжурии, где находились казармы. Ничего примечательного в доме у тети Сани, кроме неё самой и её лучистых глаз, не было. Обычный сызранский дом с фикусами и комодом, с салфетками и чистым крашеным полом.

Была у бабушки и ещё одна сестра — Анна Ильинична Антонова, но проживала она в Средней Азии, в Ташкенте (а, может быть, и в другом городе, может быть, в Душанбе). В те места в 20-е годы во время голода на Волге, а потом и в 30-е годы из Сызрани уезжали многие. Однажды она приезжала в Сызрань вместе с дочерью Марией Михайловной Пчелиной и внучкой Люсей, чье полное имя — Ольга. И бабушка отправилась повидаться с ними в Засызран, прихватив и меня для знакомства с троюродной сестрой Люсей, моей ровесницей. Отправились, приодевшись в свои нарядные платья — бабушка в черное шерстяное с темно-зеленым атласным воротничком, а я — в матроску, в самое торжественное своё одеяние. На голове — тоже матросская круглая шапка с лентами, а на лентах — якоря. Дорога в Засызран длинная. Сначала надо перейти через мостки, минуя речку Крымзу, потом тащиться через всю Закрымзу по пыльным улицам. Поддерживает только надежда на мороженое, обещанное ещё при выходе из дома. Надежды оправдываются, что придает силы и снимает усталость.

Идем в дом к прабабушке — Александре Чернеевой. Старуха высокая, с важной осанкой, красивая. Чёрный платок заколот под подбородком, кофта и юбка тоже чёрные. Взгляд мрачноватый, только глубоко-глубоко мерцают огоньки, только редко-редко блеснет лучик. И все же именно эта старуха и вставала позднее перед глазами, когда вошел в крут чтения моего Островский. Говорила прабабка медленно, слова произносила значительно, вокруг все почтительно замолкали, к моей особе никакого интереса не проявляла, но за столом подкладывала вкусного побольше, исподволь наблюдая за тем, как пустела тарелка или блюдце. Обратный путь от дома Чернеевых всегда казался более радостным даже и без мороженого.

В лето то ли 33-го, то ли 34-го года произошло следующее. В середине ночи мы с Аликом и Муркой, спавшие, как всегда, на большой перине под столом залы, проснулись от света и шума. В комнате были чужие люди, которые, наверное, появились здесь задолго до нашего пробуждения. Все было как-то перевернуто, сдвинуто, стояло не на своих местах. Дядя Витя, недавно вернувшийся, отслужив в армии, стоял в куртке, а бабушка совала ему в руки мешочек. Дядя Витя ушел вместе с дядьками, а бабушка плакала. Дед молчал. Нам сказали, что его посадили в тюрьму, но скоро отпустят. В эту же ночь забрали и некоторых других студентов старшего курса геолого-разведочного техникума, который кончал дядя Витя. Через какое-то время — через два-три месяца — их отпустили, а потом он уехал в свою первую экспедицию.

Летом 35-го года, находясь в Сызрани, я узнала из присланной отцом телеграммы, что родилась моя сестра. Известие это повергло меня в страшное, совсем не свойственное мне возбуждение. Помню, как схватив мячик, высоко подбрасывая и ловя его, бежала я по улице, чтобы оповестить об этом моих подруг, приятелей, соседних жителей, сообщала об этом всем подряд, забегая во все дома, а когда прибежала во двор к Матюниным и Одинцовым, то была почти обессиленная, но все продолжала швырять мяч — теперь уже об стену сарая — и делилась с ними потрясшим меня известием. Это было днем 10 июля, сестра появилась на свет накануне, 9 июля. Какая она? Когда увижу ее? Эти вопросы не давали покоя, но только в конце августа меня отправили в Москву с оказией.

«Оказией» оказалась пара пожилых новобрачных, соединившихся узами буквально накануне отъезда в столицу, где собирались они, как было сказано, провести свой медовый месяц. Но проводили его они уже в дороге, в купе мягкого вагона, где кроме них двоих и меня никто не ехал. Они беспрестанно целовались, обнимались, кормили друг друга конфетами, снова обнимались. Приходилось уходить из купе и сидеть в коридоре на откидном стуле перед окном. Проводница сочувствовала и дала мне конфетку, хотя и спутники мои, надо отдать им должное, не скупились, снабдили меня сладостями, делясь тем самым своими радостями и желая остаться в купе вдвоем.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК