Глава 2 Марина и Сара Бернар. Переводчик Гераклита Нилендер. Встреча с Андреем Белым. Письмо Марины. Египетская коллекция Голенищева. Марина и папа

Я училась дома. По школьным предметам не помню учительницы, пожилая француженка давала мне уроки литературы; я же увлеклась русской, а из этих занятий запомнила только “Le Cid” Корнеля, пьесы Мольера, мою вежливую невнимательность и неизбывную скуку. Галю я видела теперь реже, но дружба длилась.

Марина скучала в новой, опять, гимназии (Брюхоненко на Кисловке) самым отчаянным образом. Мы говорили о том, что, может быть, я, весной сдав экзамены, на будущий год буду ходить туда же – хоть в переменах будет нам с кем разговаривать: друг с другом. Наша близость к этому времени достигла некоего апогея.

В свободное от чтения и стихов время, уверенная теперь в полном моем понимании, Марина шла ко мне, говорила последние стихи, и мы повторяли их вместе, в один голос, – у нас были до удивительности сходные голоса и все интонации те же. Затем тоже часто в один голос, с полувопросом: «Пойдем?» – и мы шли. Мы шли по Тверской (всегда вниз, по дороге к Охотному, никогда – вверх, к Брестскому, теперь Белорусскому, вокзалу). Тот бок, к Тверским-Ямским, по ту сторону Садовой, – был чужой.

Марина зачитывалась Гёте и Жан-Полем, немецкий, как второй язык (если третьим считать французский), не переставал быть родным. Французским ее увлечением. Кроме всего исторического материала о наполеоновских войнах были оды Гюго, посвященные Наполеону, она едва ли не все их знала наизусть, упоенно их повторяла. Вскоре должна была приехать в Москву великая актриса, la grande Sarah[51] – Сара Бернар. Еще от мамы слышали мы о ней и о ее сопернице по мировой славе – Элеоноре Дузэ. Марина, конечно, знала о них все, что она могла найти в книгах.

В 1909 году летом Марина увидела Сару Бернар на сцене в Париже. После одного из спектаклей «Орленка» или «Дамы с камелиями» Марина дождалась ее и передала ей ее фотографии – для подписи на память. Это был ее новый кумир. Два своих портрета актриса подписала: “Souvenir de Sarah Bernhardt”[52] а на третьем, на котором была нехороша, где ее белокурые волосы казались седыми из-под меховой шапочки, она написала размашисто через лицо: “Ce n'est pas moi!!!”[53] (три восклицательных знака).

Все чаще садилась за рояль Марина, по памяти о своих отроческих годах игравшая то, что не забывалось, или разбирая по нотам. Я становилась рядом, руки – о печку, и слушала, и мы переговаривались, а вокруг вечерело… Затем Марина возвращалась в свою темно-красную комнату с маленькими золотыми звездами на обоях, и я тоже шла к себе, к дневнику. В нем я крепла. Это был самый верный друг, это было – с двенадцати лет – начало моего литературного труда.

Еще год назад мы встретили у Виноградовых друга Толи, о котором он и до того часто упоминал, как и о «Сереже Соловьеве», Владимира Оттоновича Нилендера, молодого филолога, папиного ученика.

В тяжелых темных глазах Соловьева, в его известности и в его необращенье на нас внимания нас что-то отпугивало и смущало. Нейлендер (как мы почему-то выговаривали его фамилию), наоборот, был приветлив, нервно-оживлен, его жесты были гибки и внезапны, лицо бледное, брови над желтыми глазами подымались треугольниками, и весь он был из каких-то всплесков, движений, вспыхиваний, улыбок, глубоких, длинных, появляющихся там, где у другого был бы смех. Смеха не помню. Но была странная обаятельная манера еле уловимой насмешливости надо всем и над собой тоже. Что-то было родное в нем. Но мы его видели раз или два и недолго – он ли уходил, когда мы пришли? Или обратно? Мы едва знали что-либо друг о друге. Как-то упомянув о нем, Толя сказал, что Нилендер был моряком. Это не вязалось с его обликом, казалось таинственным. Его имя нам в разговоре называл и Эллис, они жили в тех же меблированных комнатах на Смоленском (там жил и Андрей Белый). Называли, но иронически, – еще Бориса Садовского, поэта, тоже там жившего, в юности «белоподкладочника». Гуляя, мы зашли к Эллису в его «Дон», в его неуютную комнату в пустом коридоре, послушали стихи, помешали ложечкой золотой столбик чая в стакане и уже собирались домой, когда в комнату вдруг вошел Андрей Белый. Его донельзя светлые, не то пристальные, не то мимо глядящие, поразительные глаза на миг остановились на нас, прозвучала наша фамилия, рукопожатие – и мы ушли. Это была пора (наша или эпохи?), когда все казалось значительным. Взгляд – вещим. Встреча – неслучайной. Улыбка человека – или голос его – все вырастало в символ.

Есть ли время фантастичнее, беспокойнее юности? Разве детство… Но кто назвал счастьем – их вдохновенный хаос?

И везде – соблазн, и везде – разлука, и всему (мука гордости) сомкнутые уста. И – не те слова! Целый день. Целую юность – слова-прятки, слова-завесы, слова-призраки, пока придут слова-признаки, названья вещей.

В то время Марина уже начала печататься. Вот уцелевшее ее письмо к Эллису:

«Москва, 2 декабря 1910 г.

Милый Эллис,

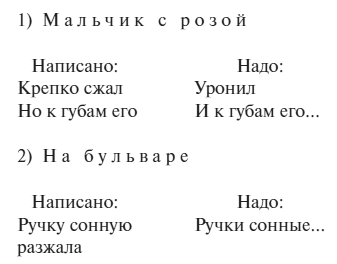

Вы вчера так внезапно исчезли, – почему? В Мусагете было очень хорошо. Мне про него даже снились сны. У меня к Вам просьба: перемените, пожалуйста, в двух моих стихотворениях для альманаха следующие места:

Как я отвыкла от людей и от разговоров! При малейшем разногласии с собеседником мне уже хочется уйти, становится так скверно! В Мусагете много милых и мне симпатичных людей. Я довольна, что там бываю, но… Будет ли в воскресенье что-нибудь у Крахта? И в к-ом часу и что именно? Привет.

М.Ц.

А мой сонет?»

(На конверте штемпель с медведем или волком.)

Все чаще слышали мы от папы о коллекции египетских оригиналов Голенищева. Разоренный наследниками, он был вынужден продать ее. Америка предлагала 500 тысяч; он медлил, ища путей оставить ее в России. Русское правительство оценило ее в 350 тысяч. Старик коллекционер согласился потерять 150 тысяч – лишь бы его детище осталось на родине. Она была перевезена на хранение в Эрмитаж, и теперь шел вопрос о том, куда же будет она передана – в какое-нибудь хранилище Петербурга или в новый Московский (папин) Музей. Как волновался папа о том, что ввиду не готовых еще к приему такой драгоценности запасных зал, из-за недостаточного штата охраны – Музею откажут, как он старался преодолеть эти помехи, как бился над ускореньем работ!

Увлечение Марины Наполеоном не утихало – оно продолжало жить в ней как буря. Она его прятала в себе, но оно, как солнце, рассыпало из себя протуберанцы. А комната ее по-прежнему пылала портретами – его, и Римского короля, и, более поздних лет, – герцога Рейхштадтского. Их теперь было столько, что не хватало стен: Марина купила в Париже всё, что смогла там найти. И в киоте иконы в углу над ее письменным столом теперь был вставлен – Наполеон. Этого долго в доме не замечали. Но однажды папа, зайдя к Марине за чем-то, увидал. Гнев поднялся в нем за это бесчинство! Повысив голос, он потребовал, чтобы она вынула из иконы Наполеона. Но неистовство Марины превзошло его ожидания: Марина схватила стоявший на столе тяжелый подсвечник – у нее не было слов!

Это был жест отчаяния. Самозащита зверя, кусающего, когда отнимают берлогу. Такой берлогой и был Марине весь этот культ Наполеона, и все ее культы, и Надя Иловайская, и Анна Ивановна Изачик, и лейтенант Шмидт. В преклонении перед ними скрывалась, как в последний приют, душа ее, по безмерной гордости не находя себе признания и дела. Забываясь – насколько хватит! – в колдовском ритменном даре. Папин крик на нее мобилизовал мгновенно все защитные силы. И так из этого дома взяв самую крошечную комнату, она хотела ее в полное владение себе. Посягательство на ее мир тут – она не могла дать и отцу. И он понял! Не ее, а предел ее непонимания. Пожалел – и ушел, в двойной горечи, затворив дверь. А она, может быть, плакала, бурно, как в детстве, каясь в невозвратно содеянном.

С семнадцати лет Марина начала курить. Сперва – скрывая. Щадя папу, не курила при нем. От Лёры, которую мы видели изредка, она не скрывала этого, но вообще уже не была близка к ней. Уходя с головой (и выше головы) в чтение, в страсть любить книги взамен людей, зарываясь в них, как зверь в шерсть матери, она жила не столько в доме нашем, сколько в том доме, где жил в «Детстве» своем «Багров-внук», в семейной аксаковской хронике, в переписке Беттины Брентано с Гёте, Элоизы с Абеляром, в парижской мастерской Марии Башкирцевой, где стояли на окне гиацинты или гвоздики, а за ним сидел и гудел Париж с Сеной и Нотр-Дам. В книгах В. Гюго, в «Йеста Бёрлинг» Сельмы Лагерлёф, страстно любимой книге. Не хватало глаз, часов в дне! Но было ли и это пробуждение? А Лёра жила, уехав из дома, чтобы не заниматься хозяйством, работала в воскресной школе, водила куда-то экскурсии, развивала и просвещала людей, жила отдельно, к нам относилась хоть и тепло при встрече, но не без оттенка отдаленности. Приходила всегда ненадолго, за чем-нибудь. Впрочем, была – ласкова.

…Эллис своими восторженными рассказами о Брюсове еще усилил во мне страсть к его стихам. Кроме в детстве выученных стихов Лермонтова, Пушкина, Некрасова любившая до того только стихи Марины и Эллиса, я вошла, как в волшебный паноптикум, в тома Валерия Брюсова. Это началось еще год назад, в четырнадцать лет.

Я еще не знала тогда, что стою на пороге двух моих самых любимых писателей: Лермонтова и Достоевского. Самых?

А Гоголь! О, его я уже с детства, из маминых рук, с маминого чтения вслух любила. Смерть Тараса Бульбы… И как люди могли жить после этого, жить, как все живут, говорить о новостях дня, забыв, как огонь охватывал Тарасовы ноги – а он еще отдавал приказы – своим… Я закрывала книгу и – тут была, может быть, моя разница с Мариной – выбегала, на ходу одеваясь, во двор.

Там был синь от мороза воздух. Тополя – в инее. Или там сияла весна! Пахло тополиными почками! Кролик убегал за акации. Гремел цепью дворовый пес, возвращая к жизни и к детству. И я бежала прыжками по мосткам в кухню за черным хлебом, и вмиг отрывало меня от смерти – воркованье голубей, жаркая тень, летевшая со мной, как пристяжная, лопухи, завивавшиеся в траве, – или кусок льда, звавший к конькам – лететь как птица! А уже поедает из рук моих дар Барбос, благодарно маша черным страусовым пером, – и не нахлебаться мне счастья! не надышаться всего! Если весна – шляпу соломенную с вешалки, и через две ступеньки – к Марине:

– Идем! Ну идем! Ну кончай скорее! Куда! Куда хочешь! В синематограф! А потом, хочешь, в Кремль? Почки уже зеленые… (Точно это наше с ней производство!)

Марина одевалась, мы шли.

А там, за пределами не нашего, но обожаемого нами дома и сугробного, тополиного, собачьего, голубиного, кроликового двора – нас ждала и встречала Москва с ветками в почках или инее, с Эйнемом, Сиу, Альбертом.

На Кузнецком был Вольф, тот, мамин, Мусин, куда мы ездили за книгами, когда Марина их уже понимала, а я еще не умела читать (я тогда, как Муся, жадно нюхала их запах – печати, новизны, тайну их неразрезанных листов – никак не увидишь до конца, только кончик и часть картинок). Теперь мы шли не туда, а к Готье – он уже, наверное, приготовил Марине что-нибудь из Парижа…

Как недавно еще – года полтора назад! Я так увлекалась переплетаньем, радовалась подаренным мне папой инструментам этого ремесла, огромным тискам, круглому ножу на деревянных винтах, и прочим, и прочим… Куда-то отошли от сердца, и они лежат в забвенье…

Но нерушимо живут и в моем, и в Маринином сердце – наши, мамина и Андрюшина (он давно ее отдал нам), музыкальные шкатулки, их золотистые и серебряные звуки, с все тем же «Тореадором» и «Голубым Дунаем». На это мы сдавались сразу – и нацело. От них веяло нашим младенчеством и чьею-то не нашей, совсем другой юностью… А вокруг, рядом с революционными девизами, выжигаемыми Лёрой на разрезательных деревянных ножах и шкатулках, жило еще совсем другое, противоположное девизам и тоже не наше увлечение молодежи книгами: «Историей одной жизни» Вербицкой, «Саниным» Арцыбашева (что «все позволено» между мужчиной и женщиной) и «Гневом Диониса» Нагродской (о том же). Это было чужое.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК