НА УЛИЦАХ РИМА

НА УЛИЦАХ РИМА

Пламенные речи Катона взволновали все римское общество. Везде и всюду обсуждали новые и старые нравы, в атриумах аристократических домов, где рядом с изящными греческими безделушками и прекрасными статуями висели заржавелые окровавленные пунийские доспехи, на улицах, у торговых лавок, у Ростр, где собирались праздношатающиеся, чтобы узнать последние новости и сплетни, наконец, в грязных дешевых тавернах-попинах, где-нибудь на Велабре или Священной улице. В таких заведениях собирался всякий сброд; люди приходили выпить стакан мульсы,[163] съесть горячих сосисок, поиграть в кости и поболтать. Сюда заходили городские рабы, франты и бездельники, которые от нечего делать гоняли мяч на соседней улице (Plaut. Curcul., 296–297). Приходили и сельские рабы, возможно принадлежавшие самому Катону, мрачные, небритые, угрюмые и грязные, посланные в город по делу, а теперь зашедшие немного отдохнуть. Они ругали городских рабов лентяями и шалопаями, а те важничали и задирали перед ними нос, считая себя тоже причастными к цивилизации, которую видели в том, чтобы пить побольше и иметь любовницу. Они звали сельских рабов деревенскими увальнями, от которых несет козлом.[164] Приходили носильщики, таскавшие вещи у Ворот Трех Братьев, их доля считалась самой незавидной (Plaut. Capt., 90). Заходили, наконец, самые низы — сводники-леноны,[165] с бритой головой и бровями, люди, которым последний раб не подавал руки и к которым обращались не иначе, как «Эй, ты, мерзавец!».

Именно в таких местах любил проводить время Плавт. Чужеземец, бродячий актер, работавший одно время на мельнице, где трудились лишь рабы-преступники, он принадлежал к презираемому в Риме сословию и никак не мог претендовать на более изысканное общество. Аристократию он не знал. Лишь издали видел он этих знатных людей, когда они в своих светлых тогах и в высоких сапожках со сверкающими полумесяцами[166] величественно прохаживались возле курии, или слышал их голос, когда кто-нибудь из них поднимался на Ростры и произносил страстную и продуманную речь к квиритам, чтобы убедить их принять какой-нибудь закон, объявить войну или заключить мир. Но никогда не пришлось ему с ними беседовать. Поэтому и в пьесах его не найдешь знатных людей. Однажды только попытался он вывести на сцене именитого полководца — видимо, не меньше консула,[167] — но увы! Он нес на себе неизгладимые черты того круга, где жил и вырос автор. Прямо ощущаешь, как неловко Плавту в изысканном доме своего героя. Зато в трущобах большого города он как рыба в воде. Ловкие авантюристы и авантюристки, которые за деньги готовы на любую аферу, дешевые гаруспики, которые копаются во внутренностях и за три обола дают предсказания (Plaut. Poen., 463), какие-то «показушные люди», которые собираются у Великой Клоаки и выставляют напоказ свои фальшивые драгоценности (Plaut. Curcul., 474), карманные воришки, которые молятся богине воров Лаверне, члены дешевых клубов, которые собирались у Рыбного рынка, чтобы пообедать в складчину (ibid.) — вся эта пестрая компания очень хорошо знакома Плавту. И когда я слышу, как один его герой говорит другому: «Я пойду за городские ворота, там, в третьей таверне, хозяйкой старая хромая Хрисида, толстая, как пивная бочка», я не сомневаюсь, что на какой-нибудь грязной, темной улочке Рима и впрямь стояла описанная таверна и там, у старой Хрисиды, любил вечерами сидеть Плавт. Здесь, за кружкой дешевого вина, он с удовольствием наблюдал нравы завсегдатаев.

Заходили в кабак и греческие философы — угрюмые, навьюченные книгами люди, которые ко всем лезли со своими учеными рассуждениями, а сами норовили что-нибудь стащить со стола и спрятать под темный плащ, которым они накрывали себе голову (Plaut. Curcul., 288–294). От них-то, наверно, посетители кабачка набирались учености и могли подчас блеснуть философскими сентенциями. Вот, например, один разговор:

Первый:

— Эй, ты, с козлиной бородой! Я хочу спросить…

Второй:

— Ты бы сначала хоть поклонился!

Первый:

— Я не швыряюсь поклонами. Не знаешь ли ты тут в переулке одного человека…

Второй:

— Знаю. Самого себя.

Первый:

— О, это мало кто знает. Ведь на всем Форуме вряд ли найдется один из десяти, кто познал бы самого себя (Plaut. Pseud., 967–972).

Только от Плавта мы узнаем, о чем болтали на узких улочках и в кабачках Рима, только он дает нам услышать голоса этих людей. И там, как и повсюду, видим мы ту же картину: общество разделено на две группы — есть тут старики, поклонники Катона, и веселые юноши, жаждущие нового, любви и радости. Чью же сторону держал сам Плавт? Вот это сказать труднее всего. Порой он вслед за стариками осуждает все новое, порой он вместе с молодежью жестоко высмеивает стариков. Как бы то ни было, он сталкивает сторонников нового и старого чуть ли не в каждой пьесе. Можно поэтому сказать: у Плавта есть комедии молодых, где он за юношей, и комедии стариков, где он склоняется к Катону. Начнем с последних.

Самая характерная, на мой взгляд, «Привидение». Сюжет ее таков. Честный и добропорядочный гражданин уехал на несколько лет на чужбину, оставив дом на сына, скромного, хорошо воспитанного юношу. На беду хозяйский сын был еще слишком молод и неопытен и подпал под влияние ловкого, беспринципного и развратного раба Траниона. С таким наставником юноша вскоре изменился до неузнаваемости — он пьянствовал с утра до ночи, развратничал, тратил деньги на лакомства и наконец просадил все отцовское добро. Приехавший отец с ужасом и горем узнает, что вернулся на пепелище — нет у него более ни дома, ни сына.

Начинается комедия разговором городского раба, развратителя господского сына, и сельского раба, честного труженика, который с горечью упрекает его за это:

— Ты городской щеголь, столичный фат! Ты попрекаешь меня деревней!.. Что ж, пока можешь, губи именье, порть барчонка, некогда прекрасного юношу. Что ж, пейте дни и ночи, живите как греки (курсив мой. — Т. Б.), покупайте и отпускайте подружек… задавайте роскошные пиры! Для того ли старик, уезжая, поручил тебе сына? Это так ты понимаешь долг хорошего раба, чтобы портить ему именье и сына? Как же не назвать его испорченным, раз он занимается такими вещами? А ведь раньше-то из всех юношей Аттики он был самым бережливым и воздержанным. А сейчас ему дают пальму первенства уже за противоположные свойства. А все благодаря «твоей доблести» и твоему руководству!

Транион же представлен как великий поклонник всего иноземного. Рекламируя дом, он замечает, что строил его не какой-нибудь варвар-кашеед (то есть римлянин), а греческий мастер. На пирах, которые он устраивает с хозяином по-модному, были флейтистки и арфистки (Mostell., 959–960). Он нагло отвечает деревенскому рабу, чтобы тот проваливал прочь — от него несет козлом, чесноком и навозом. Замечательно, что само это грубое слово «навоз» он произносит по-гречески, на греческий манер произносит он и слово «кашеед» (ibid., 41, 827). На это сельский житель весьма патриотически отвечает, что предпочитает родной навоз заморским яствам. Он проклинает Траниона и его мерзкий разврат (Mostell., 1—83).

Сам господский сын представлен весьма необычно. Он вовсе не дерзок, весел и беспечен, как положено быть герою новоаттической комедии. Это человек в прошлом порядочный, но слабый. Ныне он пал, и сам прекрасно сознает всю глубину своего падения. Свой первый монолог на сцене он начинает с того, что сравнивает человека с домом. Строители дома — родители. Они возводят его фундамент, не жалея расходов, они отделывают и полируют его, обучая детей наукам и праву. Окончательно готов дом после того, как дети послужат в легионе. Собственный его фундамент, продолжает наш герой, был заложен отлично. Но вот начались дожди и бури, дом не выдержал и начал рушиться. «Теперь меня разом оставили мужество, верность, доброе имя, доблесть, честь; я стал совершенно негоден к употреблению. Мои балки гниют от сырости, и я убежден, что мое здание уже не починишь — все рушится, фундамент погиб и никто не может помочь. Сердце болит, когда я подумаю, кем я был и кем стал… Моя бережливость и суровость служили образцом для других… сейчас же я — ничто и сам в этом виноват» (Mostell., 84—156).

Несомненно, под видом этого погибшего юноши выведено целое поколение римской молодежи, оставившее путь, завещанный отцами, «погубившее свой фундамент» и пошедшее стезею порока. Это подтверждают заключительные слова Траниона:

— Да, — говорит он, — я признаю, что он пил, в твое отсутствие освободил подружку, растратил деньги, занятые под проценты… Так разве он сделал что-то такое, чего бы не делали дети лучших родов? (ibid., 1139–1141).

Разумеется, сочувствовать этому жалкому, опустившемуся человеку невозможно. Отвратительно и его окружение: грубый и подлый Транион, не имеющий даже обаяния ума и дерзости Псевдола или юмора Хрисала, хитрая, расчетливая подружка и вечно пьяный друг. Таковы плоды эллинизации. Даже чужие рабы жалеют его отца.

Такую же жалкую картину представляет герой «Трех грошей»: никчемный, пропащий человек. В прологе к комедии появляются две женщины — Роскошь и ее дочь Нищета. Сначала с помощью Роскоши наш герой спустил все деньги; теперь его подругой станет Нищета. Начинается комедия пламенной филиппикой в стиле Катона:

«Ведь здесь страшный мор опустошил добрые нравы. Почти все они умерли. Зато дурные нравы, пока хворали добрые, разрослись, словно трава, щедро политая водой; и уже можно собрать обильную жатву. Так что сейчас у нас нет ничего дешевле, чем дурные нравы. Слишком многие сейчас стремятся к угождению немногих, а не к общему благу. Так капризы побеждают общую пользу, а капризы эти часто обременительны и отвратительны, они мешают частным и общественным делам» (Trinum., 28–38).

Опустившегося героя этой комедии его друг горячо и справедливо упрекает. «Неужели затем, — говорит он, — твои предки передали тебе доброе имя, чтобы ты загубил своим пороком то, что они добыли своей доблестью? Твой отец и твои деды проложили для тебя широкую и ровную дорогу к почестям, чтобы ты мог быть гордостью для потомков. А ты сам сделал эту дорогу тяжкой из-за праздности и глупых нравов. Ты хотел поставить свою любовь выше доблести. И ты воображаешь, что сможешь этим путем оправдать свои грехи? Нет, никогда. Прими же в душу доблесть и изгони из сердца лень: занимайся делом на Форуме с друзьями, вместо того, чтобы по своему обыкновению валяться в постели с подружкой» (Tritium., 642–651). Сам Катон мог бы подписаться под этой речью!

Плавт даже употребляет два весьма характерных слова, которые должны передать, как проводят время подобного рода пропащие юноши: congraecare (Bacch., 743) и pergraecari (Mostell., 22), то есть пить и прожигать жизнь на греческий лад.

В другой комедии добродетельный наставник катоновского типа пытается спасти хозяйского сына от чумы, как он это называет, то есть от трат, разврата и безделья. Отец, старающийся идти в ногу с веком, уговаривает его быть снисходительнее к грехам юности, но в ответ слышит гневную отповедь: «Не позволю, нет, никогда не позволю, покуда я жив, ему портиться! А ты, ты, который ищешь оправдание столь испорченному сыну, разве тебя так воспитывали, когда ты был молод? Да ты первые двадцать лет жизни не смел ни на шаг отойти от наставника, выйдя из дому!» На это снисходительный отец отвечает, что сейчас в моде другие нравы (Bacch., 419–437). Что же это за нравы, мы узнаем из другой комедии. Там о некой жадной и бесстыдной гетере сказано, что она воплощает в себе все нравы нашего века (Truc., 13).

Мы помним, какую бурю вызвал в свое время вопрос о женских нарядах и с каким пылом обличал римских дам Катон. Наверное, долго еще Форум не мог успокоиться и глухо шумел. Сам Катон в многочисленных речах вновь и вновь обрушивался на пурпур и золото, в которые женщины наряжаются, и особенно на их дорогие повозки, запряженные мулами. И вот комедии Плавта наполнены жалобами, ворчанием и брюзжанием честных стариков, которые сетуют на чрезмерное мотовство представительниц прекрасного пола. Мы уже говорили об этом в своем месте. Такого рода отповеди, верно, заставляли старых скряг отчаянно хлопать, зато молодые матроны, должно быть, слушали «с кислой улыбкой». Боюсь, что иногда во время подобных филиппик театр невольно должен был поворачиваться в сторону Эмилии Терции, жены Сципиона Африканского, ибо иной раз казалось, что актеры говорят прямо про нее. «Эмилия, — пишет Полибий, — выступала с блеском и роскошью в праздничном шествии женщин… Не говоря уже о роскоши одеяния и колесницы, за ней следовали в торжественных выходах корзины, кубки и прочая жертвенная утварь, все из серебра или золота. Соответственно этому велико было количество следовавших за ней рабынь и рабов» (XXXII, 12, 3–4). Читая эти строки, мы понимаем героя Плавта, который жалуется, что жены требуют у мужей «пурпур, золото, служанок, мулов, возничих, слуг, посыльных, повозки» (Aulul., 500–502). Или же вспоминаем такие слова: «У нас толпы слуг, утварь, золото, одежда, серебряные сосуды» (Aulul., 342–343).

После всего этого можно было бы принять этого беспутного актера за строгого пуританина. Но, решив так, мы жестоко ошиблись бы. Плавт насмешлив, неуловим и капризен как море. Никогда не известно, морочит ли он тебя или говорит правду, выводит сурового добродетельного старика или жестокую пародию на него. Есть у него и совершенно противоположные по духу пьесы, которые я бы назвала комедии молодых. Тут, как по мановению волшебной палочки, все меняется, и мы попадаем в царство любви и веселья. В «Привидении» мы смотрели на мир глазами стариков, посмотрим же глазами юношей. И нигде это не видно лучше, чем в очаровательной пьесе «Купец».

Герой комедии — нежный, впечатлительный юноша, отзывчивый, хороший друг, пылкий любовник, ласковый с рабом, наивный и простодушный как дитя. Отец его человек совсем другого закала. Это катоновского типа старик, суровый, расчетливый и экономный. Сын панически его боится. «Я знаю, как он жесток, — говорит он, — я научен этому дома» (Mercat., 354). Но случилось, что вопреки всем расчетам старика наш герой влюбился. Тайком от отца он тратит теперь деньги на подарки милой. Узнав об этом, отец пришел в настоящую ярость:

«Он то ужасно кричал, то брюзжал себе под нос, твердя, что от меня отрекается, что я ему не сын. Он вопиял по всему городу, предупреждая, чтобы никто не верил мне в долг. Ведь любовь вводит многих в убытки… Что я нерасчетливо бросаю и транжирю на свою любовь деньги, которые он сам так расчетливо собирал; что он столько лет кормил не сына, а свой позор и что, если уж у меня нет совести, так пусть я лучше умру, я этому должен только радоваться. Вот он сам, продолжал он, когда вышел из отроческих лет, вовсе не предался, как я, лени, безделию и любви, да у него не было и возможности: так строго держал его собственный отец. Нет, он всецело занят был тяжким и грязным деревенским трудом. И город-то он видел в пять лет раз, по большим праздникам,[168] но и тут, бывало, только увидит пеплос богини, как сейчас же отец гонит его назад в деревню. А там он работал много лучше всех домашних. Отец же приговаривал: „Ты пашешь для себя самого, ты сеешь для себя самого, ты жнешь для себя самого“. А после, когда душа покинула отцово тело, он продал поле, а на вырученные деньги купил корабль в триста мерет и стал торговать повсюду, пока, наконец, не нажил того добра, какое у него сейчас. И я должен быть таким, если хочу быть таким, как должно» (Mercat., 49–79).

Наш герой, воспитанный в безусловном повиновении родителю, пытается стать таким, как должно, исправиться, начать по отцовскому совету наживать деньги, но любовь оказывается сильнее. Тайком от старика он привозит возлюбленную в дом. Он дрожит от ужаса, но даже ради любви оказывается неспособным обмануть отца вопреки всем правилам комедии. «Мне кажется, что обмануть отца — преступление», — говорит он (ibid., 208–209). Случилось то, чего он и боялся. Отец безжалостно отнял у него подружку, то есть сделал то, что он и обязан сделать согласно морали комедии стариков. Но слишком нежное сердце юноши разбито. «Все, что было мне дорого в родном доме, погублено, убито, уничтожено, — говорит он. — Я погиб… С отвращением бегу я из этого края,[169] где нравы день ото дня хуже, где не знаешь, кто друг, кто предатель, где от сердца отрывают самое дорогое. Дай мне здесь хоть царский трон, не хочу этой страны» (Mercat., 832–841).

Но тут выясняется самое любопытное. Оказывается, твердокаменный старик отнял у сына девушку вовсе не из добродетели, а для себя. Очень довольный, наш старичок идет домой, рассуждая:

— Ну вот, я приобрел подружку тайком от жены и сына. Да, тряхну-ка я стариной и побалую себя… Ведь пока ты юн, пока кровь в тебе горяча, нужно добывать деньги. А вот когда ты уже стар, ты можешь пожить в свое удовольствие и любить (ibid., 545–553).

Такое поведение вызывает горькие упреки старой служанки. Она жалуется, что закон несправедлив: разве справедливо, чтобы мужу измена сходила с рук, жене же — грозил бы развод и позор (Mercat., 817–828). Слова эти кажутся прямым выпадом против Катона, который, как мы помним, похвалялся, что муж может прелюбодействовать в свое удовольствие, жена не может тронуть его и пальцем, а муж может убить жену в случае неверности — таков закон.[170]

Кончается пьеса, как и следовало ожидать, торжеством юноши и его молодой любви. (Сын, однако, так и не узнает о шалостях своего родителя и продолжает считать его столпом добродетели.) Старик посрамлен, и Плавт, обращаясь прямо в зрительный зал, говорит:

— Пусть никто не мешает юному сыну любить… Ну, юноши, коли вам по сердцу такой закон… хлопайте! (ibid., 1015–1026).

Признаюсь, этот старичок, родом из деревни, смолоду, не разгибая спины, работавший на земле, который и времени-то не имел влюбляться, наживал деньги и учил этому сына, а потом, очевидно, разочаровавшись в земледелии, продал землю и занялся заморской торговлей — что в Риме, кстати, считалось не слишком-то почетным занятием, — этот страж добродетели, жестоко укорявший нравы молодежи, а сам тайком от жены и сына приобретший любовницу, этот старик, говорю я, чем-то невольно напоминает Катона. Его просто можно было бы принять за карикатуру на великого цензора. А вот другая фигура, напоминающая пародию на него. Я имею в виду комедию «Грубиян».

Пьеса эта рисует распущенные и жадные нравы, гетер, разврат и прочую мерзость. В этом испорченном обществе живет суровый и честный старик, за резкий и откровенный нрав его прозвали Грубияном. Он проклинает окружающие его пороки. Встретив расфранченную девицу, он жестоко бичует ее словами:

— Бесстыжий обезьяний род! Ты пришла сюда покрасоваться, изукрасив свои кости, и воображаешь, бесстыдница, что стала красавицей, потому что выкрасила платье и нацепила медные браслеты?.. Если ты не уберешься отсюда поскорее, клянусь, я сорву с тебя твои фальшивые, завитые, взбитые и надушенные кудряшки!

Астафия:

— Да за что же?

Грубиян:

— За то, что ты осмелилась подойти к нашей двери, умастившись благовоньями, и за то, что так красиво нарумянила щечки! (Truc., 269–290).

Трудно отделаться от впечатления, что эта перебранка пуритански непримиримого Грубияна с нарядной Астафией есть пародия на спор Катона с римскими дамами на Форуме. Сам этот спор происходил, правда, за несколько лет до постановки нашей комедии. Однако событие это было живо в памяти зрителей. Кроме того, известно, что «Грубиян» — одна из последних пьес Плавта, а умер он в 184 году до н. э., то есть в год цензорства Катона. А Порций во время своего цензорства и всей предвыборной кампании в грозных речах клеймил женские наряды и обложил их большим налогом (Liv., XXIX, 14; Plut. Cat. mai., 18).[171]

В конце пьесы с Грубияном происходит странная метаморфоза. Встретив в переулке обличаемую им прежде Астафию, наш герой начал приударять за этой легкомысленной девицей. И карьера его кончается тем, что его увлекают в какой-то грязный притон. Эпизод этот поражает комментаторов. Многие считают, что мы имеем здесь дело просто с неудачей Плавта. Но это маловероятно. Во-первых, известно, что поэт считал «Грубияна» одним из лучших своих созданий, гордился этой пьесой и радовался ей как замечательной находке. А не стал бы прославленный мастер гордиться пустой и неудачной комедией. Во-вторых, обращает на себя внимание следующее обстоятельство. Сюжет пьесы, как и всех остальных комедий Плавта, взят с греческого оригинала. Перед нами сложная и запутанная интрига, хитрая гетера, три ее поклонника, подкинутые дети и проч. Грубиян же — самый эпизодический персонаж и появляется всего два раза. Возможно, его и не было в оригинале, и он является изобретением Плавта. Почему же комедия названа именем этого второстепенного героя? Видимо, он полагал, что в нем-то и заключается суть комедии. Нет ли тут некоего намека, понятного современникам? Не является ли этот простой и суровый деревенский житель, про которого героиня говорит, что «если бы даже его всю жизнь кормили одной горчицей, он не мог бы быть более мрачен» (Truc., 315–316), так вот, не является ли он пародией на Катона? Одна небольшая деталь. Изменившись, Грубиян замечает, что сделался по-столичному говоруном и острословом (cavillator), но произношение у него не римское, поэтому он говорит caullator, что означает «капустник» (ibid., 682). Здесь все двусмысленно. Известно, как много речей произнес Катон — его и впрямь можно было назвать говоруном. Дурное произношение говорит о том, что наш герой родился не в Риме, как и Катон. Далее, Катон, несомненно, был первым острословом Рима. Что до «капустника», то стоит только вспомнить все его рецепты, чтобы оценить по достоинству этот намек. Если гипотеза эта верна, тогда перерождение героя и заключительная сцена, когда он направляется в притон, имеют особый смысл.

Пьеса «Купец» вовсе не исключение. Ведь большинство комедий Плавта построено так, чтобы мы с волнением следили за судьбой юношей, а не стариков. И потом разве Плавт не вкладывает в уста своим юным героям настоящих гимнов любви, тех горячих и страстных слов, которые мы приводили в главе «Новые веяния»? Разве он не сочинил все эти стихи, полные то любовной тоски, то томительного ожидания, то безумного восторга, все эти оды Венере, все эти серенады, которые наверняка распевал весь Рим? Вот почему трудно, очень трудно определить, на чью же сторону в великом споре нового со старым склоняется наш поэт. Итак, в комедиях стариков мы слышим упреки молодому поколению в мотовстве, роскоши, разврате; женщин бранят за то, что они франтят, тратят деньги и перечат мужьям, и превозносится мудрая скаредность. В комедиях молодых поносят скупость, смеются над жадными стариками, которые норовят запечатать от раба даже солонку (Pers., 268–269), воспевается любовь, она священна, это законное право юности, кто ее не знает, тому и жить не стоит (Pers., 180). Но есть у Плавта и гораздо более серьезные возражения Катону.

* * *

Мы уже упоминали, что Катон в своей неутомимой погоне за прибылью занимался работорговлей. Более того, он советовал продавать состарившихся рабов, чтобы не кормить дармоедов. Этот бездушный совет вызывает глубокое возмущение у его биографа Плутарха.

«Мне то, что он, выжав из рабов, словно из вьючного скота, все соки, к старости выгонял их вон и продавал, мне это кажется признаком нрава слишком крутого и жестокого, не признающего никаких иных связей между людьми, кроме корыстных. А между тем мы видим, что доброта простирается шире, чем справедливость… Человеку порядочному приличествует доставлять пропитание обессилевшим от работы коням и не только вскармливать щенков, но и печься об одряхлевших псах… Нельзя обращаться с живыми существами так же, как с сандальями и горшками, которые выбрасывают, когда они от долгой службы прохудятся и придут в негодность, и если уж не по какой иной причине, то хотя бы в интересах человеколюбия должно обходиться с ними мягко и ласково. Сам я не то что одряхлевшего человека, но даже старого вола не продал бы, лишая его земли, на которой он воспитывался, и привычного образа жизни и ради ничтожного барыша словно отправляя его в изгнание, когда он уже одинаково не нужен ни покупателю, ни продавцу. А Катон, точно бахвалясь, рассказывает, что даже коня, на котором он ездил, исполняя обязанности консула и полководца, он оставил в Испании, не желая обременять государство расходами на перевозку его через море. Следует ли приписать это величию души или скаредности — пусть каждый судит по собственному убеждению» (Plut. Cat. mai., 5).

Так писал Плутарх. Но Плутарх — грек, живший к тому же через много лет после Катона. А как расценивали слова Порция его современники-римляне? Неужели никого из них не возмущало столь жестокое отношение к домашним? К сожалению, здесь перед нами встает непреодолимая трудность. Из всех многочисленных речей, сочинений, даже памфлетов, написанных против Порция, не дошло ни строчки. Мы стоим перед пустотой. И так как мы не знаем, что возражали ему все эти сенаторы, полководцы, ораторы, у нас легко может создаться впечатление, что Рим молча одобрял его жестокие советы. К счастью, до нас дошли произведения еще одного современника Катона, Плавта.

Но можно ли серьезно назвать этого бродячего актера оппонентом великого гражданина, консуляра и цензория? Не следует забывать, что римский театр времен Плавта сильно отличался от афинского эпохи Аристофана. В те времена театральные игры были великим всенародным празднеством очищения. Поэт почитался учителем взрослых людей, и Эсхил у Аристофана прямо требует у своего преемника Еврипида отчета о нравственном состоянии Афин. Но времена изменились. На смену политической комедии пришла Менандрова комедия нравов. Там действовали скряги и франты, гетеры и сводники, честные женщины и влюбленные юноши. Вся интрига строилась на похищении девиц из публичного дома, на ловком обмане старого скряги, подкинутых и после найденных детях. В заключение зрителям, правда, непременно преподносилась довольно тощая мораль. Эти-то сюжеты и переделывал Плавт.

Человек с неиссякаемым юмором и буйной фантазией, он развертывает перед зрителем картины одну нелепее и чудовищнее другой, вовсе не заботясь о достоверности и вероятии. Его странные и подчас уродливые фигуры вихрем проносятся мимо нас по сцене, как карнавальные маски Корсо. Плавт совсем отбросил постную мораль эллинистической комедии, превратив ее в вихрь масок, плащей и бурю смеха.

Но есть у него одна особая, ни на что не похожая пьеса. Называется она «Пленники». Он сам выделяет ее из остальных. В прологе он объявляет: «Для вас будет очень полезно уделить внимание этой пьесе. Она написана необычно, совсем не так, как остальные. Здесь нет непристойных стихов, которые потом нельзя повторить. Здесь нет бесчестного сводника, злой куртизанки и хвастливого воина» (Plaut. Capt., 54–58). Эпилог объясняет смысл этой необычной пьесы: «Зрители, наша пьеса написана для очищения нравов. Здесь нет ни любви, ни интриг, ни подкинутого ребенка, ни мошенничеств с деньгами, ни влюбленного юноши, который тайком от отца выкупает потаскушку». Как видим, Плавт кратко и с насмешливым презрением перечисляет сюжеты эллинистических комедий. Зачем же написана эта столь необычная пьеса? Автор объясняет: «Поэты мало пишут таких пьес, чтобы хорошие люди стали еще лучше» (ibid., 1033–1034).

Итак, это редкая пьеса, призванная не повеселить сограждан, а исправить их и наставить на путь истинный. Это ставит комедию в один ряд с аристофановскими, ибо единственный раз Плавт предстает перед нами в роли «учителя взрослых». Чему же он их учит? Вспомнив другие комедии, где есть жалобы на дурные нравы, мы могли бы предположить, что Плавт учит молодежь слушаться старших, не мотать деньги, ходить на Форум и т. д. Ничего подобного. Об этом и речи нет в нашей пьесе. Сюжет ее таков.

Некий Гегион, человек во всех отношениях почтенный и уважаемый согражданами, имел двух сыновей. Старшего похитили еще ребенком. Несчастный отец всю любовь сосредоточил на меньшем, в котором души не чаял. Но вот началась война, и его любимец попал в плен к неприятелю. Отец буквально обезумел от горя — вообще Гегион, человек больших страстей, не знающий меры ни в любви, ни в гневе, ни в горе, ни в радости. И вот он пошел на дело неслыханное: стал скупать пленных в надежде найти какого-нибудь знатного человека, которого можно было бы выменять на сына. Один из героев говорит по этому поводу: «Как я взгляну на этот дом, каждый раз плачу: ведь он ради сына взялся за бесчестный и совершенно чуждый его характеру промысел — он покупает пленных… Мне больно, что несчастный старик с горя по сыну взялся за ремесло тюремщика» (Capt., 97—100, 129–130).

Среди очередной партии пленных попадают в руки Гегиона два молодых человека. Когда их выводят на сцену в наручниках, кандалах, с железными ошейниками на шее, то вид у этих несчастных, столь юных, столь преданных друг другу, вчера еще счастливых и свободных, а ныне жалких рабов вызывает сочувствие у самого надсмотрщика. Тронут и Гегион. Он не может глядеть на них без слез и немедленно приказывает снять с них цепи. Видя, что это образованные юноши и хорошего круга, он спешит объяснить им, зачем он взялся за мерзкое ремесло, дабы они не приняли его за профессионального работорговца.

— Я вовсе не считаю, что всякая прибыль полезна человеку, — говорит он, — многих людей прибыль запятнала. Иногда даже ущерб бывает лучше прибыли. Я ненавижу деньги: слишком многих соблазняли они на зло. Теперь послушайте внимательно, чтобы хорошо понять мои чувства. Мой сын там у вас, в Элиде, раб и пленник. Верни мне его, и я отпущу и тебя, и вот его даром, и не возьму с вас ни гроша (Capt., 325–332).

Один из пленных оказался знатным юношей, другой — его рабом. Они отлично знают, к кому попал сын Гегиона, и обещают все устроить. Решено послать раба-пленника с поручением к его хозяину, отцу юноши, который может вызволить сына Гегиона. Договор заключен. Гегион в восторге: через несколько дней он обнимет сына! Увы! Он и не подозревает обмана. Юноши успели сговориться, и тот, кого он отпустил, — господин, а в залог у него остался раб, добровольно пожертвовавший всем для господина. Таким образом, Гегион держит в руках не залог, а тень, соломинку; может ли она заставить господина пойти на жертвы и расходы?

Пунийское искусство. Терракотовая статуэтка, найденная в Сардинии. III–II вв. до н. э.

Развалины храма бога Эшмуна в финикийском городе Сидоне. В Карфагене Совет собирался в храме этого бога. VI–III вв. до н. э.

Карфагенянка. Терракота. VI в. до н. э.

Вид с холма Бирсы на Карфаген.

Карфаген. Порт.

Знатная карфагенянка с веером. Терракота. VIII–VII вв. до н. э.

Репродукции с картин Боттичелли. Изображений людей времени Сципиона фактически нет. Но есть другая эпоха, эпоха раннего Ренессанса, которая созвучна времени Сципиона. Конечно, современники нашего героя не носили ни ярко-красных штанов, ни шляп с плюмажем. Но ведь и «римские» пьесы Шекспира, особенно «Кориолан», полны разного рода неточностей: тут и шляпы, и перчатки, и даже очки. И в то же время дух Рима живет в этой трагедии XVI века.

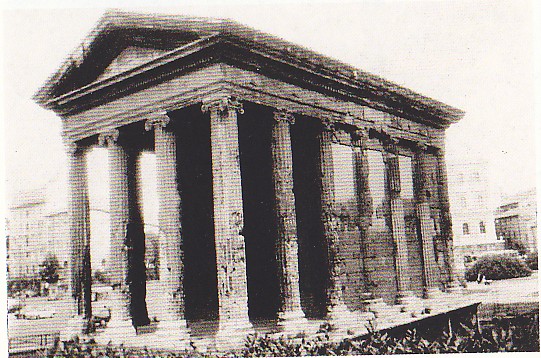

Небольшой храм на Бычьем Форуме. I в. до н. э. Он уже испытал на себе влияние греческих образцов.

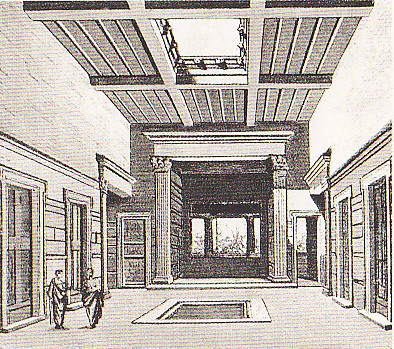

Атриум дома из Помпей (реконструкция). Он относится к более позднему времени, поэтому просторнее и роскошнее, чем атриумы времен Сципиона.

Римлянка I в. до н. э. Хотя мода за полтора века изменилась, надеюсь, статуя поможет нам представить себе римлянок эпохи Сципиона.

Иллюстрация Боттичелли к дантовскому «Раю», автор которого писал под сильным влиянием «Сна Сципиона».

Филипп Македонский. Изображение на монете.

Коринф. Современный вид.

Богиня победы Ника. Изображение на монете, выпущенной греками в честь Тита Фламинина. Ника венчает имя Освободителя Эллады.

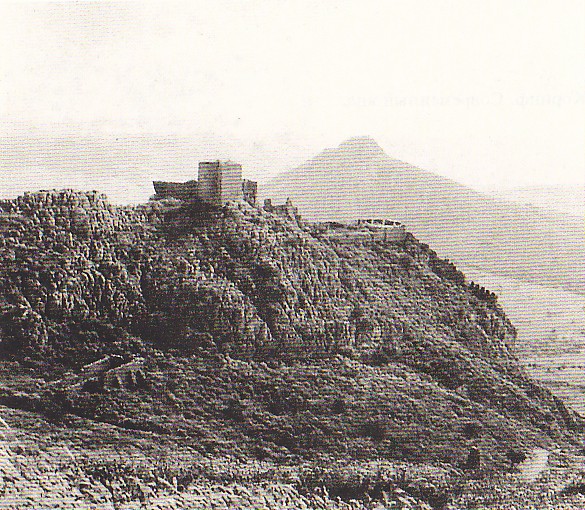

Акрокоринф.

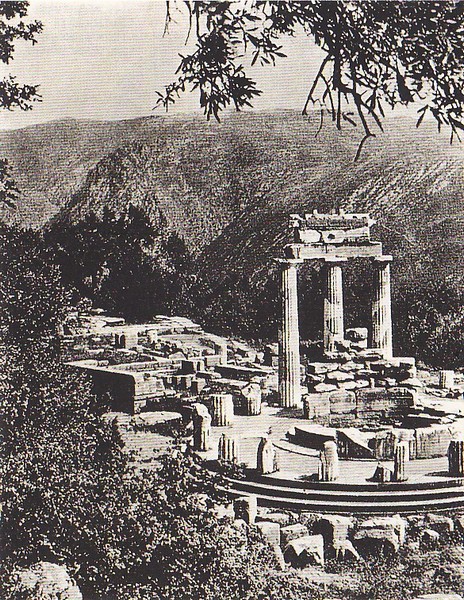

Дельфы. Развалины храма IV в. до н. э.

Царь Антиох Великий. Изображение на монете.

Делос. Аллея львов.

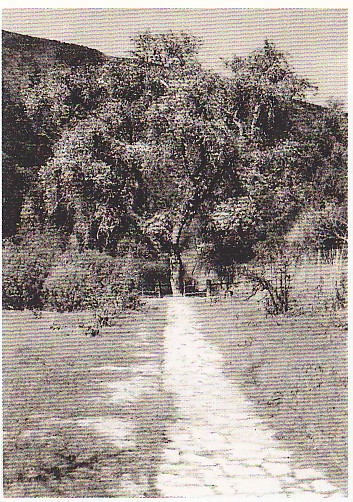

Гортина, город на Крите, который посетил Сципион. Аллея с древними платанами.

Гортина. Базилика св. Тита.

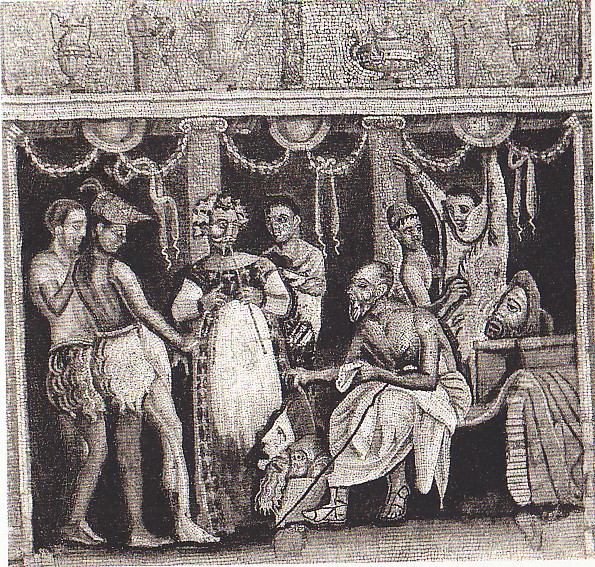

Бродячие актеры на улице. Мозаика из Помпей.

Актеры репетируют. Лежат маски. Они облачаются в театральные костюмы. Флейтист играет на двойной флейте. Мозаика из Помпей.

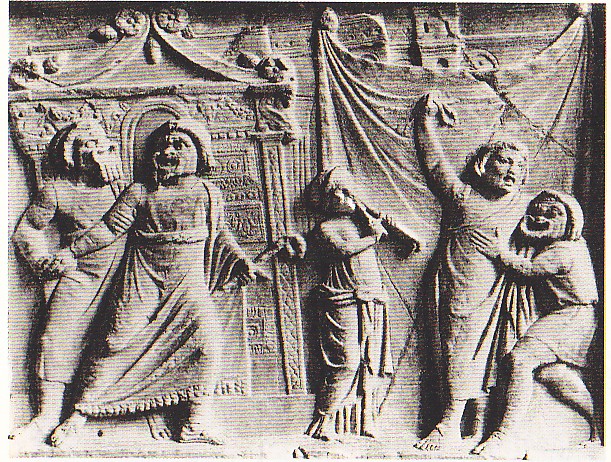

Сцена из новоаттической комедии. Барельеф эллинистического времени из Неаполя. Слева — разгневанный старик отец, которого удерживает его друг, справа — легкомысленный сын с рабом. Посредине флейтист, играющий на двойной флейте.

Бронзовая статуя этрусской работы I в. до н. э. Знатный римлянин (Авл Метелл) произносит речь перед народом. На нем обычная одежда римского сенатора: недлинная тога, кальцеи — кожаные полусапожки, на подъеме которых знатные люди носили застежку в виде полумесяца.

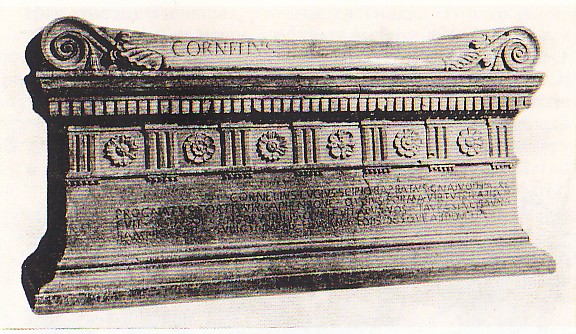

Мраморный саркофаг Люция Сципиона Барбата, прадедушки нашего героя. Он найден в фамильной усыпальнице Сципионов, находившейся близ Рима на Аппиевой дороге у Капенских ворот.

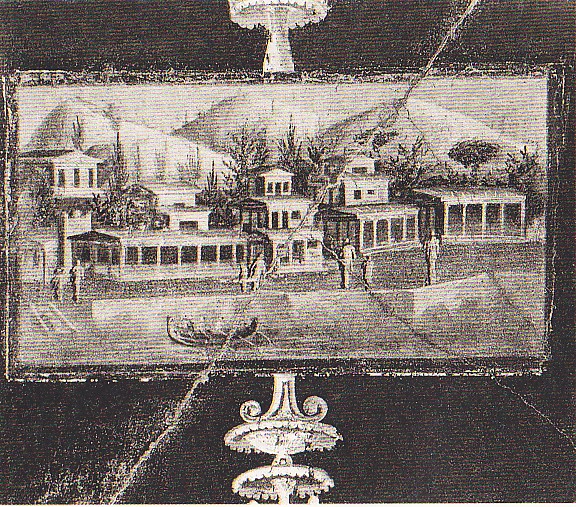

Италийская вилла на берегу моря. Фреска из Помпей.

Одна из многих картин эпохи Возрождения, изображающих Сципиона. Эта принадлежит кисти Рафаэля. Сюжет ее необычен. Чаще всего изображают великодушный поступок Публия с испанской красавицей. Здесь перед нами эпизод из поэмы Силия Италика, автора времен Империи. Он пишет, что в юности к Публию, как к Геркулесу, явились во сне две прекрасные женщины, Добродетель и Наслаждение, и каждая манила его за собой. Сципион, конечно, пошел путем Добродетели. Сципион спит, склонившись на щит. Слева — Добродетель с мечом и книгой, справа — Наслаждение с цветком и ожерельем.

Имя юноши Филократ, раб зовется Тиндар. Тиндар умен и ловок, соображает он мгновенно. Ему ничего не стоит спокойными и величественными манерами обмануть нового хозяина. Но произошло непредвиденное: человек, знавший пленников дома, открыл Гегиону истину. Тиндар был разоблачен. Ему грозит неминуемая гибель. Все герои Плавта перед лицом смерти проявляют удивительную твердость. Некоторые из них бравируют, другие встречают смерть с холодным, бесчувственным спокойствием, третьи — с дерзкой удалью. Но ни один из них не трусит, не плачет и не просит пощады. Плавт менее всего склонен был идеализировать своих героев, поэтому можно заключить, что такова была вообще отличительная черта, свойственная современникам поэта. Но никто не проявляет такого величия духа и достоинства, как Тиндар.

Когда, узнав, что все его надежды рухнули, Гегион в слепой ярости бросается на обманщика и перечисляет с пеной у рта все его преступления, Тиндар спокойно отвечает:

— Я признаю, все было так, как ты говоришь: он обманом ушел от тебя, и все благодаря моим стараниям и хитроумию. За это ты и гневаешься на меня?

Гегион:

— О, за это ты заплатишь мне страшной мукой!

Тиндар:

— Лишь бы погибнуть не за дурное дело, а сама по себе смерть мне ничто. Если я погибну, а он, не сдержав слова, не вернется, все-таки мой подвиг будет жить и мертвому мне принесет славу. Люди будут рассказывать, как моего хозяина, которого пленником увели враги, я сделал свободным и вернул отцу и отечеству и предпочел скорее подвергнуть опасности свою голову, чем погубить его.

Гегион:

— Ты пожнешь славу на берегах Ахеронта!

Тиндар:

— Кто погиб доблестно, тот не погиб!.. После смерти нам нечего уже бояться. Даже если я проживу до старости, все-таки жизнь — всего лишь короткий отрезок времени, в который я могу вытерпеть все, чем ты мне грозишь. Будь жив и здоров, хотя ты заслуживаешь совсем иных слов… Прошу лишь об одном: если Филократ вернется сюда, дай мне только взглянуть на него (Capt., 678–749).

Вне себя от гнева Гегион приказывает снова заковать пленника и отвести его в каменоломню. Но недолго томился он там. Филократ примчался его освободить. Он привез с собой сына Гегиона, спасенного им из рабства. Теперь Гегион не знает, как выразить свою благодарность. Он спрашивает, чем отплатить за добро Филократу. Филократ отвечает, что хочет одного — Тиндара. Но тут выясняется самое удивительное. Гегион неожиданно получает неопровержимые доказательства того, что несчастный Тиндар — его собственный родной сын, похищенный у него в детстве! Немедленно посылают за Тиндаром. Он появляется перед зрителями бледный и измученный, ему кажется, что он действительно вернулся из царства Аида. Гегион обнимает его и слезами омывает свой гнев и преступление. Так кончается пьеса.

Тема комедии — рабство. Иначе не определишь. С начала до конца речь идет о рабстве в разных его формах. С первых же минут на сцене появляются люди в тяжелых кандалах и цепях. Плавт говорит, что, посмотрев его пьесу, зрители станут лучше. Каким образом? Станут смотреть на рабов как на таких же людей, что и они сами, только попавших в беду. С самого начала все построено так, что мы должны жалеть рабов Гегиона, ремесло скупщика рабов приравнивается к ремеслу тюремщика и даже палача (Capt., 132). Вы сегодня свободны, настойчиво говорит нам Плавт, а завтра можете стать рабами. И финал пьесы — обычный в эллинистической комедии мотив «узнавания» пропавшего ребенка — принимает новый глубокий смысл. Все мы братья, словно говорит в заключение поэт. И надолго должны остаться в памяти зрителей слова Тиндара:

«Судьба лепит и мнет людей, как ей заблагорассудится. Меня, который был свободен, она сделала рабом, свергнув с высоты в бездну. Меня, привыкшего повелевать, она заставила исполнять чужие приказания. Правда, если бы я нашел такого господина, каким был некогда сам, я бы мог не страшиться жестокости и несправедливости… Некогда я был свободен, как твой сын. Также, как и у него, у меня отняла свободу вражеская рука. Он служит у наших точно так же, как я служу у тебя. Но есть Бог, который видит и слышит все, что мы делаем. И он будет заботиться о твоем сыне в соответствии с тем, как ты обращаешься со мной. За добро он воздаст добром, но и за зло воздаст равной мерой. Ведь мой отец тоскует обо мне так же, как ты о своем сыне» (Capt., 304–316).

Эти слова производят впечатление даже на современного читателя. Что же сказать о римлянах, чьи сыновья, родители и братья рабами томились в разных частях мира после Ганнибаловой войны? Плавт, по-видимому, придавал своей пьесе особое значение. В отличие от других комедий, где поэт иногда не очень-то заботится о последовательности, принося все в жертву беззаботному смеху, в нашей драме продуманы все детали. Начнем с того, что выбран именно такой момент и эпизод, который должен был произвести особое впечатление на зрителей. Эти люди, воспитанные в идеалах суровой доблести, не могли без волнения видеть примеры благородного самопожертвования. Цицерон вспоминает, что еще в его время зрители более всего были тронуты не несчастьями Ифигении или Ипполита, нет, но они были потрясены, увидав на сцене, как Орест и Пилад, попав в плен, великодушно жертвовали жизнью один ради другого. Тут уж зал не мог удержаться от слез. В ту же суровую эпоху, о которой идет рассказ, когда люди вырастали в военном лагере, когда каждый день им угрожали плен и рабство, когда тысячи римлян томились на чужбине, один вид пленников должен был глубоко взволновать их. Слишком сильно отдавалось горе Гегиона, Тиндара и Филократа в их душах. Самопожертвование героев и их верность должны были восхитить римлян.

Но что замечательнее всего, все те же качества, которые более всего ценили римляне — мужество, верность, готовность пожертвовать собой, героизм, благородное стремление к славе, — все они воплощены в Тиндаре, а Тиндар этот — раб. Он принадлежит к тем самым людям, которых Катон советовал продавать в старости. Это и есть ответ Плавта Катону, ответ, который может дать поэт. Он возражает не с помощью логики или риторики, нет, он создает живые образы людей и сталкивает человеческие судьбы. И если можно подозревать, что Эмилия могла смутиться, слыша со сцены насмешки над слишком пышными одеждами и экипажами, то и Катон должен был краснеть, слыша осуждение позорнейшей прибыли — торговли людьми.

Комедия «Пленники» имеет еще один тайный смысл. После Канн чрезмерно суровые отцы города отказались выкупать пленных, называя сдачу в плен трусостью и позором. Такая жестокость возмущала Публия Сципиона. Он не только воспользовался услугами беглецов, которых государство почитало опозоренными, но и демонстративно во время своего триумфа показал народу освобожденного им из плена Теренция, окруженного величайшими почестями. И вот в своей пьесе Плавт сделал все, чтобы возбудить у зрителей жалость к несчастным и склонить их на сторону гуманности.

Теперь я предоставлю читателям самим решить, склонялся ли Плавт на сторону эллинофилов или друзей старины, последователей Катона или подражателей Сципиона.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

На улицах родного города

На улицах родного города Прозрачное летнее утро. Поезд останавливается на железнодорожной станции Гагарин.Вокзал — ворота в город. На фронтоне здания — портрет Юры. На портрете брат — совсем еще молодой, улыбчивый: такой, каким увидели и узнали его люди по возвращении из

Оппозиция на улицах

Оппозиция на улицах Массовые выступления весной 1996 года шли по нарастающей. Вначале 25 марта, в годовщину создания Белорусской народной республики, в традиционный для белорусской оппозиции День воли прошел многотысячный митинг. Затем — акция 2 апреля, в знак протеста

Глава 39 Лето 1917-го: матросы на улицах

Глава 39 Лето 1917-го: матросы на улицах 27 марта Ленин, Крупская, Зиновьев и грузинский покровитель Сталина Цхакая сели в знаменитый пломбированный вагон. Спустя почти месяц после Февральской революции Ленин понял, как попасть в Россию. Весь этот месяц он изобретал новые

Глава 39. Лето 1917-го: матросы на улицах

Глава 39. Лето 1917-го: матросы на улицах 1. Service. Lenin. P. 255. Slusser. P. 16–30 (Слассер. С. 60–71). Волкогонов. Сталин. 1:64–65. Service. Stalin. P. 125–27. Lincoln. P. 362–365. Figes. P. 141–154 and 385–398.2. Крупская. С. 275, 282–284. Service. Lenin. P. 255–273. Ворошилов: Васильева. Кремлевские жены. С. 179–198. Williams. P. 176. Service. Stalin. P. 129.

На улицах Лондона[11]

На улицах Лондона[11] …Сквозь легкий, серый туман, распростершийся над исполинским городом, изредка проглядывает бледно-желтое, точно малокровное солнце. Стираются четкие линии, гаснут громкие звуки, приглушаются резкие голоса… Да, это Лондон, но какой он сегодня

Узнают ли вас на улицах?

Узнают ли вас на улицах? Так как в Беларуси мы выступаем уже более 16 лет, плюс своя телепередача, то, как говориться, меня в Беларуси каждая собака знает. А вот в России на улицах пока еще не узнают. Хотя в Москве был один забавный случай. Только — только прошла первая

«На московских изогнутых улицах…»

«На московских изогнутых улицах…» В Москве Есенин останавливается у отца, который служил мясником у купца Н. В. Крылова и жил в доме для его служащих.[4]Александр Никитич определил сына на службу к Крылову в качестве конторщика, «…в конторе, — напишет позже A.A. Есенина, —

«На московских изогнутых улицах…»

«На московских изогнутых улицах…» В Москве Есенин останавливается у отца, который служил мясником у купца Н. В. Крылова и жил в доме для его служащих.[4]Александр Никитич определил сына на службу к Крылову в качестве конторщика, «…в конторе, — напишет позже A.A. Есенина, —

34. На улицах Бронкса

34. На улицах Бронкса 17 августа 1993 года Де Ниро достиг некоей черты в своей жизни — ему исполнилось пятьдесят лет. Раньше кто-то говорил ему, что, когда он отмотает свои полвека, ему стоит бросить актерство и поработать по другую сторону кинокамеры. А на самом деле свой

Победа на «улицах «песчаных карьеров» и Чечня

Победа на «улицах «песчаных карьеров» и Чечня Путин часто рассказывает истории из своей личной жизни, о том, как ему приходилось выживать, полагаясь на собственные ресурсы, в детстве, проведенном в Ленинграде. Эти истории он рассказывает как уроки, оказавшие влияние на

Пленные на улицах Москвы

Пленные на улицах Москвы Между тем перелом в войне был полностью завершен после разгрома немецко-фашистских полчищ под Курском и Орлом и с выходом наших войск на Днепр.В 1944 году началось наше наступление — на севере, на юге и в центре фронта, где мы имели дело с мощной

На московских улицах

На московских улицах Будучи природным москвичом в нескольких поколениях и постоянно живя в Москве, я хорошо знаю только небольшую ее старую часть, примыкающую к центру.На этих немногих улицах прошла вся моя жизнь, все: школа, любовь, работа. И все они таинственно

На улицах Шанхая

На улицах Шанхая Образ жизни, избранный Артемом и его друзьями, был наглядной демонстрацией того, что и среди европейцев есть друзья Китая. Ведь Артему достаточно было бы зайти в любую европейскую миссию, заявить там, что он безработный, и его бы одели, накормили — и все

Пленные на улицах Москвы

Пленные на улицах Москвы Между тем перелом в войне был полностью завершён после разгрома немецко-фашистских полчищ под Курском и Орлом и с выходом наших войск на Днепр.В 1944 году началось наше наступление – на севере, на юге и в центре фронта, где мы имели дело с мощной