Год 1967-й

Год 1967-й

Борис Акимов, Опег Терентьев

[Сезон 1967/68 г. в театре начался работой над завершением постановки «Пугачева», О том, насколько напряженно проходил этот процесс, как трудно рождался спектакль, лучше всего расскажут документы]:

11.09.67. Протокол производственного совещания коллектива театра.

Ю. Любимов: «Теперь на выпуске спектакль. Спектакль сложный, время короткое. Я болел, правда, Раевский репетировал. Но сейчас нужно большое усилие, чтобы выпустить к юбилею этот спектакль...»

(...1488, с.1)[30]

21.09.67. О плане выпуска спектакля

...В. Раевский: «Считаю, что 2 октября можно сделать черновой прогон, а 5-го сдать худсовету...»

В. Высоцкий: «Каждый раз станок не совсем точно стоит на месте — хоть на несколько сантиметров. Это играет роль для нас».

И. Дупак: «Необходимо точно художнику и постановочной части выверять перед репетицией размеры установки».

Ю. Васильев: «На это нужно 5 дня».

В. Раевский: «Нужно ставить по чертежам, а не по месту. Постановочная часть должна к 27-му числу обеспечить все».

(...1488, с. 4-6 об.)

14.10.67. Стенограмма обсуждения прогонной репетиции. ...В. Толстых (писатель): «Дело не в пережиме, а дело в том, что читают неверно Есенина. Лирическая поэма, но со страстностью. Свой пафос в лирике есенинской. Музыкальность стиха есть, а смысл пропадает. Хлопуша — хорошо, это одно из лучших исполнений».

B. Высоцкий: «Лирические выходы в роли есть у каждого. Но, вообще, играть лирическую поэму как лирическую — не надо».

...В. Золотухин: «Прогон был неудачен, все было напряжено. Первый прогон был лучше». ...Н. Губенко: «Необходима горячая вода. Мы все в мыле, все потные, а со всех сторон дует».

Ю. Любимое: «Еще два дня на доделки и затем покажем Управлению».

(...1488, с. 8-Й)

17.10.67. Протокол открытого заседания худсовета по обсуждению спектакля.

Г. П. Бояджиев (театровед): «...Сегодня у вас открылись трагические актеры. Это лучшая работа театра».

М. В. Нечкина (историк, академик): «Очень трудно говорить сразу после спектакля, так как находишься в потрясении, восхищении перед талантливым воплощением поэмы. Это войдет в эпоху».

C. И. Юткевич (кинорежиссер): «...Живется трудно театру, но меня обижает молва об этом театре, что нет актера. Мне кажется, что театр дает великолепный ответ: без бород, грима, обнаженные молодые люди (...)— это актеры!»

Б. Л. Слуцкий (поэт): «...Интермедии верны и нужны (...). Губенко, Высоцкий — прекрасно (...)! Любимов со своей Таганкой, столкну[вшись] с отсутствием драматургии, обратился к замечательным поэтам». М. В. Нечкина: «...Помост — это лестница Эйзенштейна, большое явление в истории нашей культуры».

В. П. Фролов (критик): «...Художник нашел самое сильное — метафору спектакля. Черные женщины. Ритмика каждой сцены. Звон. Интермедии. Причитания. Высоцкий — потрясает. Музыка цепей, потные тела, босые ноги. Этот спектакль будет звенеть в ушах».

(...1489, с.1 —11)

19.10.67. Производственная беседа Любимова с коллективом.

Ю. Любимов: «Спектакль прошел намного лучше прежнего показа, большое движение вперед (...). «На троих»— трагический жизненный пласт. Лиризм появился нужный (...). [Надо] найти парадоксальный прием — в конце: [например], он без цепей, а они — предатели — в цепях (а он вольный, несмотря на конец его). И испугаться должны они, а не он. Я против 3-й интермедии, она не нужна, так как дальше идет бунт. Поэму нельзя останавливать, нарушается эмоциональное воздействие...»

В, Высоцкий: «Голоса хорошо — и тогда понятно, что они разбиты».

(...1488, с. 12— 13)

[Прошел месяц.]

16.11.67. Протокол обсуждения спектакля «Пугачев» представителями Управления культуры исполкома Моссовета. ...Б. Е. Родионов (начальник Управления культуры): «Сегодня мы окончательного решения не примем. Но общее мнение можно найти, чтобы доложить соответствующим инстанциям выше».

...Представитель Министерства культуры СССР: «...Страстно сыграно, страстно прочитано. Впервые серьезно прочитан Есенин. Пугачев и Хлопуша прочитаны не только страстно, но воспаленно — и это великолепно!..»

Б. Е. Родионов: «...Найдите в себе силы отказаться от мишуры... Если вы не выпустите этот спектакль — это будет преступление».

(...1490, с. 1, 4, 8)

17.11.67. (Расписание репетиций за ноябрь 1967 года): ...1900 «Пугачев», премьера. Основной состав.

(...922, с. 16)

[Эта дата премьеры занесена в анналы и теперь числится официальным днем рождения спектакля — и в театральных программках, и на афишах. Премьера действительно планировалась 17 ноября, но, как видно из протокола обсуждения накануне, спектакль к заданному сроку принят не был. Од нако 17-го числа «Пугачев» все-таки прошел на сцене Таганки. Но это был фактически еще один показ, прогон. Вряд ли можно считать его премьерой.

Следующий спектакль, значащийся под № 2, датирован

23 ноября. Но официально именно он был первым. Об этом свидетельствует следующий документ.— Авт. ]

«Приказ по Московскому театру драмы и комедии от 23 ноября 1967 года.

Дорогие товарищи?

Завершена большая и очень важная для нашего театра работа — работа над спектаклем «Пугачев» С. Есенина. Сегодня состоится долгожданная премьера этого спектакля.

Горячо поздравляем весь коллектив, всю постановочную группу — постановщика спектакля Ю. П. Любимова, худож ника Ю. В. Васильева, композитора Ю. Н. Буцко с премьерой спектакля...

Приказываю:

за активное участие в выпуске спектакля «Пугачев» (...) объявить благодарность артистам: Губенко Н. Н., Хмельницкому Б. А., Колокодьникову О., Васильеву А. И., Высоцкому В. С., Бортнику И. С., Иванову В. А.

С премьерой, дорогие товарищи!

Директор театра Н. Дупак» (...1488, с. 16)

«Поэтичность и огневой темперамент слагают своеобразный сценический характер Хлопуши в исполнении В. Высоцкого. Уральский каторжник, стремящийся к Пугачеву, передает в спектакле неистовый мятежный взлет, характерный для размаха «пугачевщины», взлет, сделавший крестьянское восстание таким устрашающим для самодержавия. Слушая Хлопушу — Высоцкого, словно видишь за ним взвихренную, взбунтовавшуюся народную массу, вспененную, могучую лавину, неудержимый поток, разлившийся по царской России. Своеобразный голос артиста способствует силе впечатления; его оттенки как нельзя больше соответствуют характеру Хлопуши, воплощенному в строках есенинских стихов,— сложной человеческой судьбе, надорванному, но не сломленному человеческому духу». (16) «Спектакль, о котором мне хотелось особо сказать,— он называется «Пугачев». Драматическая поэма Есенина (...). Спектакль этот пытались ставить многие, даже (...) замечательный наш режиссер Мейерхольд. Но так как сошлись тут два характера, [что] называется, «нашла коса на камень». Мейерхольд хотел, чтобы Есенин кое-что переписал, кое-что убрал, добавил... А Есенин не хотел». (10)

«Есенин, кроме того, что он был лиричный такой человек, очаровательный, теплый, милый,— он был еще и скандальный, и упрямый. И он сказал: ни одной буквы убирать не дам, ни одного слова не буду переставлять! Ну а Мейерхольд тоже был с гонором человек. В общем они (...) поссорились, расплевались, и Есенин забрал пьесу да ушел». (1)

«Ставить эту поэму безумно трудно, потому что это (...) не пьеса, а [именно] поэма. И хотя там указаны (...) имена действующих лиц (...)— Творогов, Хлопуша, Пугачев,— все они разговаривают абсолютно одинаково». (3)

«У него все персонажи этой поэмы (...)— одни Есенины. Он совсем не утруждал себя тем, чтобы написать (...) им какие-то характеры. Просто он из себя выплеснул всех этих пятнадцать человек. Причем он написал как будто единым духом». (8)

«И хотя теперешние поэты утверждают, что это не лучшая его поэзия, я с ними не согласен. Может быть, там, правда, излишне увлечение образами всевозможными: там у него лу на, по-моему, в четырнадцати ипостасях употребляется — то «луны мешок травяной», то «лу ны лошадиный череп». (3)

«Он там луну сравнивает с чем угодно (...), но он тогда увлекался имажинизмом, образностью. [А] в ней есть невероятная сила. Так, например, у него есть повторы, он иногда целую строку произносит на од ном дыхании, одним и тем же словом, там: «Послушайте, послушайте, послушайте!» (...) — по нескольку раз повтор одной строки. Он пользуется разными приемами, чтобы катить, катить как можно быстрее и темпераментнее эту самую поэму». (5)

«Такое впечатление, что он вдохнул на первой строке и выдохнул, когда закончил на словах «Дорогие мои! Дорогие! Хорошие!» (3)

«Стояла очень трудная задача у режиссера: как сделать без костюмов, без бород, чтобы не клеить этого ничего. Потому что глупо — в одеждах [таких] вдруг стихами разговаривать (...). Но у нас был опыт работы с поэтами (...). Я думаю,— но это опять мое личное мнение, может быть, и в других коллективах то же,— что только у нас существует соединение авторского стиля чтения поэтического с актере ким (...). Мне кажется, что Любимов нашел единственно верное решение для этого спектакля. И теперь люди, которые приходят смотреть «Пугачева», уходя с этого спектакля, говорят, что они теперь иначе просто не представляют, как можно по-другому поставить». (10)

«Любимов, он же ведь обладает не только талантом режис сера-постановщика,— он еще, кроме всего прочего, пишущий человек. И еще он — рисующий. Он с двух рук рисует — он и левша, и правша. И однажды он нарисовал, по-моему, левой рукой, на пляже, на песке декорации «Пугачева». И они [впоследствии] воплотились в жизнь! Пришел художник, которому ничего не оставалось, как просто воплотить замысел». (3)

«...Десять лет! Понимаешь ли ты,— десять лет...» Сцена из спектакля «Пугачев».

Хлопуша — В. Высоцкий.

«Подучился целый поэтический образ спектакля. То есть п спектакле присутствует поэзия не в чистом виде — в виде стихов,— а в виде всех атрибутов, присущих поэзии: метафоры, символики, образности и так далее», (13)

«Вот здесь и вступает в силу высказанная мною мысль о том, что (...) спектакл[ь], сделанн[ый] на любом материале, даже на прозе,— если он решен образно (...), то он, конечно, поэтичен...» (1)

«А там спектакль сделан так (...): открывается занавес.

Вы не увидите берега реки Яик, на котором происходит действие, а вдруг увидите помост из грубо струганных досок, который опускается к зрителям, к авансцене», (6)

«На авансцене, в самом центре, стоит плаха. В нес воткнуты два топора. Плаха настоящая, мы ее брали у мясников (...)- И опускается (...) помост (...) к этой самой плахе. В бока этого помоста тоже воткнуты топоры. И (...) несколько человек (...),— мы по пояс голые играем, в мешковине, в таких парусиновых штанах, босиком. У нас только цепь на сцене и топоры. И больше ничего нет — это такой клубок тел, ничем не защи щенные ». (1)

«Металлическая цепь рядом (...) с обнаженным телом она еще вздергивает действие выше на ступеньку в смысле нервов, потому что (...) холодный металл на теле (...)— это как бы переходит к зрителям Во многих местах теперь зрители не только смотрят и слушают, что происходит на сцене, а даже некоторые дошли до того, что делают запахи (...) одеколоном каким-нибудь или (...) вдруг цветами запахнет. А вдруг еще... чем-нибудь менее приятным. Вот. А у нас (...) как будто бы вы осязаете. В этом спектакле очень большое внимание уделяется воздействиям на зрителей через под сознание», (7)

«...[Например], вместо того, чтобы делать за кулисами выстрел, там: «Пу!»~ он схватился за сердце, потекла кровь. Этим уже никого не обманешь. Все знают, что артистов не убивают по-настоящему, к сожалению (...). Только топор врубается в помост, кто-то из этой толпы вываливается, подкатывается к плахе, и голова его оказывается между двух топоров (...). Такое условное решение смерти еще сильнее работает, чем вот такой обман». (6)

«Я в этом спектакле играю роль Хлопуши. И эту роль очень любил Есенин. [Точнее], не роль, а этот монолог. [Xлопуша]— сподвижник Пугачева ближайший, беглый каторжник с вырванными ноздрями. Вот. Очень любопытная личность (...). Когда Есенин написал этот монолог, рассказывают, что, он, подобно Пушкину, который бегал после «Бориса Годунова» и говорил: «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!»— вот и Есенин тоже очень радовался и очень любил читать этот монолог». (1)

«Особенно трудно было это играть (...). Ведь Есенин, когда читал монолог Хлопуши (...) — рассказывают люди, которые слушали это десятки раз (...),— он всегда бледнел, с него капал пот (...). У меня была трудная задача (...) — совместить как то эту есенинскую манеру, такую немножко надрывную (...), с театром». (10)

«Есенин когда он читал этот монолог (...), доходил до такой степени нервного напряжения, что он сам себе ногтями пробивал ладони до крови каждый раз. И когда мне это рассказали, это было, может быть, даже ключом к тому, как это играть...» (4)

«Я ногти стригу перед спектаклем, поэтому крови нету, но пытаюсь все-таки не терять этого есенинского напора...» (12)

«...И я попытался немножко сохранить есенинскую манеру чтения, ну и все-таки оставить самую главную задачу режиссерскую, а именно: что это все-таки Хлопуша, а не поэт, который читает X лопушу». (10)

«А потом рассказали, что у нас голоса даже похожи (...). Были две сестрички у нас есенинские,— они (...) уже старушки совсем (...). Их позвали для того, чтобы они возмутились, что, мол, вот мы, дескать, введи в спектакль интермедии и так далее. А им понравилось. И они сказали: «А нам понравилось!»— и все. И (...) эти старушки сказали, что у нас с Есениным похожи голоса (...)— «с трещиной» у него был голос». (4)

«Есть даже запись на радио: Есенин читает монолог Хлопуши. Я не слыхал, как он читал, до постановки, а потом (...) услышал. И вдруг увидел, с удовольствием, естественно (мне было очень лестно), что некоторые верхние ноты, верхние места в этом монологе у нас с ним совпали». (3)

«Когда мы играем этот спектакль, меня после спектакля спрашивают: «У тебя синяков не остается?» Потому что меня кидают там (...) по цепям вперед-назад по станку, и так бросаешься телом голым на эти цепи. Иногда бывает больно. Но искусство требует жертв». (14)

«Меня (...) цепями избили до полусмерти однажды — просто новых актеров ввели, [а] они не умели... Там нужно все репетировать, нужно внатяжку цепь, а они просто били по груди настоящей металлической цепью (...). Одним словом, неприятностей было много (...). Станок [этот]—на нем [и] стоять довольно трудно, а по нему надо бегать (...) и всячески кувыркаться (...) Мы скатываемся [к] плахе, а плаха — все время мы в нее [ив помост] втыкаем топоры, поэтому там то занозы, то сбиваешь себе до крови ноги». (5)

«Но иногда (...) плаха видоизменяется: накрывается золотой парчой, и эти топоры превращаются в подлокотники трона. На [трон] садится Екатерина и начинает вести беседы со своими придворными (...). Они ей рассказывают о том, что вот у нас, [дескать], большой пожар. Она говорит: «Ничего, отстроится!» (...) — она, в общем, так спокойно к этому делу относится. Она все больше интересуется по поводу акта пьесы, которую она сама написала. А эти интермедии [двора] написал замечательный человек (...), последний из могикан, который общался и с Есениным, и с Мейерхольдом, с Маяковским, был их близким другом (...). Он, к сожалению, уже не живет, он умер — Николай Робертович Эрдман». (2)

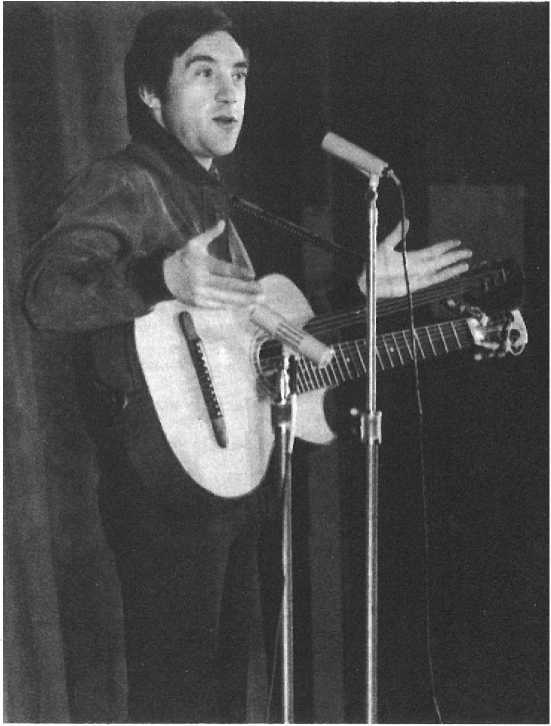

Выступление в клубе имени Дзержинского. Куйбышев,

1967, 24 мая. Фото В. Емеца.

«...Он на меня оказал громадное влияние и очень помогал мне, когда я начинал. Вот. И когда говорили, что (...) я не моту того играть или этого, он говорил (...): может. А так как ему очень верили в нашем театре, то вот так [мне] и повезло». (9)

«Вы его знаете, Николая Робертовича (---), потому что он написал много очень сценариев, например, «Морозко». А раньше он написал знаменитую пьесу под названием «Мандат». И в ней играл Эраст Гарин. И на ней он сделал себе карьеру. И самое удивительное, что Эраст Гарин в молодости никогда так не разговаривал, как он теперь говорит. А он взял эту характерность у Эрдмана (...), который так разговаривал в жизни. [Помните], так в «Мандате»: «Маманя! Когда придут красные, вы эту картину переверните — там Карл Маркс...» Ну я немножечко отвлекся. Значит, на сцене еще так...». (2)

«„.цепи у нас и такие перекладины. Здесь [слева] спускаются несколько колоколов, в которые я стучу топорами после того, как играю роль Хлопуши, а с этой стороны — виселицы...» (11)

«...Когда, скажем, одерживают верх восставшие, то вздергивается на правую виселицу одежда дворянская (...)— камзолы, шитые золотом. А когда одерживают верх правительственные войска, вздергивается мужицкая одежда с лаптями — они так подтанцовывают. И тоже (...) страшноватое впечатление: в свету просто так вот дергается эта повешенная одежда... И в этом есть тоже какая-то символика (...), потому что бунт был кровавый невероятно — реки крови просто были (...) во время подавления Все восстание в результате катится к плахе, к тому, что его подавят, отрубят голову Пугачева и т. д.

...А внизу под колоколами стоят три мужика, которые непричастны к этому делу и ни к какому восстанию (...) — только смотрят, наблюдают, что там на помосте происходит. И (...) говорят: «Зачем помост и что на ём?» Но они от непонимания (...) все время гадают «на троих». Сначала, значит, на троих, потом на троих не берет — на двоих, потом на одного. И поют они такие куплеты: «Кузьма! Андрей! А что, Максим?..» Эти вот стихи — это я написал для спектакля. Так что, видите, я еще причастился к Есенину». (1)

«Вообще (...) мы очень бережно отнеслись к тексту Есенина. Ничего не убрали, а, наоборот, даже добавили (...). У нас (...) на станках сзади стоят в черных платьях плакальщицы, которые поют замечательные тексты (...), настоящие, из XVIII века (...). Невероятно красивые...» (9)

«...[Это] мы нашли старинные причитания — плачи. Вы знаете, что раньше были плачи на все случаи жизни: и когда отпевали усопших или погибших в бою, или (...) случайно погибших, умерших от болезни...» (8)

«...На них музыку написал современный композитор, тоже замечательный — Юрий Буцко (...). И в этом спектакле тоже, видите, много музыки: [и] на стоящей, которую мы взяли [из прошлого], и написанной специально по этому поводу...

Я [даже] после этого написал еще несколько песен, стилизованных под те времена». (1)

«Ко времени сдачи спектакля «Пугачев» у меня возникло ощущение, что Володя стал мощнее. Он как-то по-муж ски созрел. Раньше он смотрелся все-таки немного хлипко, а тут вдруг в сцене с цепями, где явно видно было обнаженное тело, возникло ощущение его физической мощи. Эта сцена, я считаю, была самой сильной в спектакле...

К тому времени в театр вернулся Губенко — специально на роль Пугачева. (...) Спектакль сделали довольно быстро. Было ощущение, что Юрий Петрович нашел этот декорационный ход — топоры, плаху, помост, и его больше ничего не интересовало. Он весь был в идее.

Но идея действительно была блестящая.

И еще одну интересную деталь придумал Любимов — участие в спектакле детей. Это, правда, уже было в «Галилее», но здесь идея с введением ребятишек расширилась за счет их непосредственного участия в спектакле». (15)

(Удалось разыскать одного из тех юных участников первых спектаклей. Сегодня мы предоставляем слово художнику Виктору Георгиевичу Калмыкову. Думаем, что такой нетрадиционный ракурс — взгляд на спектакль и одного из его главных героев из прошлого, глазами ребенка,— заинтересует читателей.— Авт.]

«Школа, в которой я учился, была в то время — в 1967 году — единственной в Москве, где существовала капелла мальчиков. Это специализированная школа 59 при институте имени Гнесиных. Это такое шикарное здание в старинном стиле (раньше там была гимназия), которое располагалось в Староконюшенном переулке, напротив Канадского посольства. Она являлась, в некотором смы еле, прообразом лицея, которые только сейчас начинают создаваться. Там, кроме музыкальных занятий и общеобразовательной программы, пре подавалась история музыки, европейской культуры...

Так что, я думаю, широкого выбора — откуда взять детишек для участия в спектакле — у них на Таганке не было. Это сейчас появилось множество различных студий — ими теперь все дырки затыкают,— а тогда ничего больше не существовало...

Многое уже стерлось в памяти, остались только самые яркие впечатления.

Мы начинали репетировать еще в школе. Педагоги с нами проходили некоторые партии. Мы не знали, зачем это делалось — говорили: надо, и все.

(Я учился тогда, по-моему, в третьем классе. У меня был хороший голос. По этой причине мне довелось участвовать во время учебы в постановках различных театров: и театра на Таганке, и, позже, музыкального театра Станиславского. Потому что мальчики нужны во многих постановках, где участвуют взрослые.)

Затем было несколько репетиций в театре. Нас сперва пустили без артистов — втроем мы делали проход по помосту, в обычной одежде, без костюмов. Нам объяснили, что и где будет располагаться, что мы должны делать. И затем была — по-моему, только одна — репетиция вместе с актерами. То есть нас ввели очень быстро. Я думаю, они просто надеялись на нашу, так сказать, компетентность в музыкальном плане. И действительно, мы, несмотря на юный возраст, занимались этим на профессиональном уровне.

Процесс создания самого спектакля, как это делал Любимов в те годы, мы, к сожалению, не наблюдали. Впрочем, они старались нас как можно меньше загружать, чтобы мы не уставали, использовать только в необходимых случаях. Фактически у нас было две сцены: когда мы пели на помосте и в сцене, где Екатерина проезжала потемкинские деревни. Ну и в финале.

То есть находясь в театре в течение всего времени действия, за самим действием мы не следили. Я теперь даже немного обижен на руководство за то, что они тогда даже не объяснили нам о чем спектакль, кто поставил, кто участвует, какие задачи творческие. Хотя какие там задачи у детей? И все же...

Нет, конечно, нам предоставляли возможность носиться по театру, бегать под сценой, фехтовать на бутафорских шпагах — словом, все, что угодно, А спектакль-то мы проглядели.

Кто произвел на меня впечатление? Если покопаться в памяти, то, честно говоря, я не вспомню других актеров. Я знаком сегодня со многими актерами Таганки и знаю, что они и тогда участвовали в спектакле, но я их как-то не воспринимаю применительно к тому времени. Я вспоминаю только Высоцкого и Хмельницкого. Хмельницкого, потому что я непосредственно с ним участвовал в сценах — он мне пасхальные яички по ходу действия давал, затем головы по помосту катил. Это, конечно, дикое впечатление остается, когда он «головы» из мешка достает и скатывает их чуть ли не на тебя. Они ведь не просто катятся, а еще и в зал летят. Тут и для взрослых-то такие спектакли тяжелы, не говоря уже о ребенке. Здесь совсем другое мышление требуется. Это я очень хорошо запомнил.

И второе, что тоже потрясло,— Высоцкий, особенно когда он читает монолог Хлопуши, Я смотрел снизу на помост, из-за кулис, так что рассмотреть удавалось очень хорошо. Ну, во-первых, это — комок энергии. Актер совсем другого качественного порядка. Он был весь как шаровая молния. Эта напряженная шея... Я потом не раз видел ее на фотографиях, но наяву это гораздо сильнее. Казалось, что в каждую следующую секунду он взорвется изнутри. И еще глаз навыкате. С противоположной ложи светил прожектор прямо на меня, и глаз его преломлял этот луч... Я-то, в сущности, не понимал, о чем кричит этот человек, которого швыряют цепями по сцене, но это было и не так важно. Главное — ощущение убедительности, что он прав в своем крике, требовании, претензии. Словом, впечатляло очень.

Потом я встречал его после спектакля. Он казался довольно-таки маленьким человеком, даже для нас, для детей. Он был низкого роста, а на сцене казался гораздо больше, крупнее, хотя и был раздет до пояса. Но тут, конечно, сказывалась игра мускулов. С нами, ребятишками, он не общался, не заигрывал, не приголубливал. Я думаю, что он к нам слишком серьезно относился — там, в театре. О чем-то серьезном говорить с нами он, естественно, не мог, а унижать нас сюсюканьем, видимо, не хотел. Он считал нас, в принципе, тоже актерами, поэтому, наверное, старался не общаться. Понимаете? Вот такой парадокс. Он понимал, что этого не нужно делать. Вот где-то в другом месте — можно, а в театре — нельзя. И еще он боялся, вероятно, того, что мы начнем задирать нос: мол, Высоцкий нас по головке... А у нас в школе уже тогда знали его песни...

Играли мы, по-моему, один только год. Ну, может быть, два. Потому что очень быстро росли, а ребята нужны были маленькие. Поэтому состав наш непрерывно обновлялся...

...Портрет этот — первая моя работа в живописи не ради того, чтобы пополнить какие-то свои технические навыки, не учебная работа,— первый мой серьезный самостоятельный взгляд на мир, на жизнь с помощью моего ремесла — живописи.

Получилось так, что когда пришло известие о смерти Высоцкого, то это как-то обескуражило, потому что поначалу никто просто не поверил. А потом, когда это осозналось, то уже накопилось нечто такое, что просто необходимо было выразить. Люди писали стихи, сочиняли песни. Ну и у меня этот образ, который сложился еще в детстве,— он уже устоялся. Хотя, конечно, пополнился какими то другими, более поздними впечатлениями: фильмами, песнями...

Набросков я не делал, портрет писался сразу. Наброски были, можно сказать, и голове. Они там накапливались, и писалось очень легко. Я даже не задумывался, как построить композицию,— она сложилась сама собой. Портрет был написан — от идеи до того, как был положен последний мазок,— за месяц.

Тогда же возникла идея другой картины. Я посчитал, что не сумел выразить здесь все, что у меня было в голове, в одном портрете. Высоцкий — слишком многогранный образ, его можно воплотить в десятках работ. Такое природное актерство — один во многих лицах. И еще позже, года через два-три, был написан второй портрет. Сейчас есть мысль написать третий, как-то связать эти два, потому что все-таки не сумел я высказаться на эту тему в двух работах. Но картина пишется долго, вынашивается еще дольше. Для этого необходимо, чтобы очень многое совпало, в том числе и настроение. К тому же существует масса текущих дел. Но он будет обязательно — этот портрет.

В. Высоцкий. Выступление в клубе АЗЛК. 7 января 1977 года.

Первый портрет долго висел в музее Театра на Таганке. Можно сказать, что под его сенью создавался музей Высоцкого. Работа эта долго не выставлялась. И только в последнее время я начал его экспонировать. Я не член Союза художников (хотя у меня уже было четыре персональных выставки), поэтому мне трудно было выставляться, да и время было такое, что... ну, словом, не для этого портрета. В сущности, я начал его выставлять только после 1985 гада. Хотелось бы, конечно, чтобы люди увидели портрет, когда он был написан — тогда же, в 80-м. Но мечты часто несоизмеримы с дейс твител ьностью ».

«Трагическое и шутовское в спектакле было неразделимо. Высоцкий в нем сыграл роль трагедийную и выступил авто-ром-скоморохом, Он побывал и на помосте, где секут головы бунтарям, и постоял в толпе глазеющих, и подсказал им слова. Он посмотрел на все изнутри и со стороны — дикими очами Хлопуши, глазами мужиков и сам по себе, как художник.

...«Пугачев» дал почувствовать Высоцкому-поэту свои корни, уходящие глубоко в самую толщу народной жизни и русской истории. Традиции скоморошества — важнейшие в Смеховой национальной культуре. Считалось, что они умерли, но нет, Высоцкий их воскресил и упрочил. Ерничанье — не только одно из слагаемых нацио нального артистизма, но и одна из примет национального характера, путем смеха защищающего (а то и спасающего) в себе некие серьезные нравственные основы. Это определенный звук, без которого нет русской песни. Этот звук требует публики, он нуждается в публичности, ибо в нем заключена потребность разрядки — и для исполнителя, и для толпы.

Участие в «Пугачеве», таким образом, было больше, нежели просто актерское исполнение одной роли, больше, чем один, созданный актером образ.

В «Пугачеве» выступил актер-поэт, уникальная его природа обогатила спектакль, а поэт пошел дальше, своей дорогой...» (17)

«...Первая премия за лучшее исполнение мужской роли — Н. Губенко и В. Высоцкому за исполнение ролей Пугачева и Хлопуши в спектакле «Пугачев»; вторая премия за исполнение женской роди — 3. Славиной». (19)

[ С разу после премьеры «Пугачева» была продолжена работа над новым спектаклем.— Авт.)

27.11.67, 11.30. Верхний буфет. Столы, стулья. «Живой». Все занятые в спектакле. Читка по ролям.

(...922, с. 26)

[Все значительные события, связанные с творчеством Высоцкого в 1967 году, в основном уже отражены в повести. Мы не касались только его выступлений в других городах. Ленинград, как уже говорилось,— тема отдельной главы. А сегодня попробуем осветить пребывание Высоцкого в Куйбышеве.— Авт.]

«24 мая в Куйбышев приезжает ведуїций актер Театра на Таганке Владимир Высоцкий. Известен он и тем, что пишет музыку к спектаклям и кинофильмам, песни.

Городской молодежный клуб организует два выступления В. Высоцкого, которые состоятся в концертном зале филармонии и клубе имени Дзержинского». (18)

[Об этих майских выступлениях достаточно подробно рас- , сказано в статье Всеволода Хан-чина «Владимир Высоцкий: «Вы меня возьмите в море, моряки!» («Катера и яхты», 1986, № 2). Кроме того, большой материал Владимира Емеца «Высоцкий, город и песня»— о пребывании Высоцкого в Куйбышеве — напечатан в сборнике «Молодежная волна-89» (Куйбышевское книжное издательство, 1989). Тем не менее публикуемые сегодня воспоминания Геннадия Сергеевича Внукова дают новые штрихи к уже известному образу Высоцкого.]

«.„За 1965 — 1967 годы благодаря знакомству с рабочими из Театра на Таганке я увидел все спектакли, которые там шли, узнал всех артистов: Золотухина, Хмельницкого, Губенко, Васильева, Демидову и др. Видел спектакли: «10 дней...», «Павшие...», «Галилей...»,

«Дознание...». Так что к 1967 году я уже был подготовлен к встрече с Высоцким. Знал его биографию и почти все его песни. Его хрипатый голос мог отличить из тысячи голосов, тем более что я сам такой же хрипатый. Записывая свой голос на магнитофон, я сам с трудом отличал его от голоса Володи (упражнялся для себя)...

Итак, май 1967 года.

В последней декаде месяца по городу появились объявления: «24 мая состоится концерт Владимира Высоцкого». Организатор — ГМК -62 (Городской молодежный клуб, 1962— год рождения клуба). Поясню: ГМ К-62 был создан при горкоме комсомола для организации досуга молодежи города. Там были кружки фото, изо, самодеятельности, парусный, спортивные секции. Я изредка ходил в фотосекцию, помогал, чем мог, ее работе — фотобумагой, химикатами, посудой... Руководство клуба — его президента Славу Климова, вице-президентов Артура Щербака и Севу Ханчина — я знал хорошо.

Первый концерт в филармонии в 17 часов. Билеты нам принесли заранее. Подходим к кассе, билетов полно. А вокруг стоит много людей, предлагают билеты с рук. Я сразу вспомнил Москву, рассказываю, как попадал на спектакли Высоцкого. Ребята не верят. Врешь! Да и вообще, кто такой Высоцкий?..

И вот занавес поднят. Зал полупустой. Прохладно. Все двери открыть!. На сцену выходит парень; простенькие брюки, белая рубашка, рукава закатаны. Представляется: «Я — Высоцкий, работаю в Театре на Таганке. Спою вам несколько песен». Зал затих, зал в напряжении. Куйбышев впервые видит Высоцкого, тот впервые видит Куйбышев. Приглядываемся друг к другу. Сейчас я не помню, с чего он начал, но когда перешел к сказкам (...), зал загудел, зааплодировал.

Концерт прошел спокойно, не было блатных песен, были из «Вертикали», спортивные, сказки.... Аплодисментов ему досталось немного. Но по городу пошел слух: Высоцкий! Из зала филармонии пошли в клуб имени Дзержинского. Зашли на речной вокзал. Сева Ханчин в журнале «Катера и яхты» уже описал этот переход. Именно так все и было.

Но клуб Дзержинского встретил уже по-другому. Билетов в кассе нет. С рук нет. Все просят «лишнего билетика». На улице у клуба стоят машины с ульяновскими номерами. Пока шел первый концерт, из Ульяновска спешили люди — на «Жигулях», «Волгах» — попасть «на Высоцкого», хотя бы взглянуть. Действительно ли есть такой человек или это легенда.

За те часы, что Высоцкий находился в Куйбышеве, междугородный телефон работал беспрерывно: Ульяновск, Казань, Пенза, Оренбург, Саратов, Куйбышевская область — уже все знали, что Высоцкий у нас в гостях. До Куйбышева от каждого из названных городов лететь 30 — 50 минут. Я лично встретил знакомых ребят из Пензы, Саратова — успели прилететь на его вечерний концерт[31].

В клубе Дзержинского я сидел в первом ряду, прямо напротив Высоцкого. Видел каждый мускул, каждую жилку на его лице. Опять он пел спортивные песни, сказки и др. Зал орал, зал требовал «Нинку». «Рыжую шалаву», «Бодайбо», «Ленинградскую блокаду» и т. п. Высоцкий: «Эти песни не мои. Откуда вы взяли, что мои...» Но «Нейтральную полосу» спел — что творилось в зале!!! Его не отпускали, его вызывали снова и снова. Он весь взмок. Честно говоря, тогда мне его было жалко: Я верю Алле Демидовой, когда она говорит, что после спектакля его рубашку — хоть выжимай. Это даже не то слово, его рубашкой можно было мыть полы — такая она была мокрая.

Наконец он ушел, еле-еле отпустили. Все начали вставать, зажегся свет, зрители уже направились было к выходу. И вдруг... он снова вышел на сцену. Я еще не успел выключить магнитофон, как он запел: «Эх, раз! Еще раз!...» Что тут было! Сперва все оцепенели, в зале гробовая тишина. Потом — взрыв эмоций, аплодисментов. Крики: «Молодец! Браво! Здорово!» А Володя взял и повторил еще раз.

Вот тут то мне и стало за него страшно, У него на шее надулись вены, он стал какой-то красный. Я боялся (вполне серьезно!), что он вот прямо сейчас умрет на этой сцене. Было страшно за Высоцкого: как он напрягался, как отдавался песне! Мне кажется, он не жил в эти минуты нашей жизнью,— он был где-то там, далеко от нас. И скорби наши земные ему чужды... Это была жуткая сцена — как он исполнял «Эх, раз»[32] в конце программы.

Тогда-то я и поклялся себе обязательно сфотографировать его, достать телеобъективы — и поближе, поближе! Показать его труд, показать всем, как э то ему достается. Ни до, ни после я не видел таких исполнителей и не увижу никогда — на это был способен только Высоцкий. Даже люди, поднимающие в цирке гири, даже борцы и бегуны-марафонцы затрачивают, очевидно, меньше энергии, чем Высоцкий на одну песню.

Кончился концерт, вышли на улицу ребята «уволокли» его кататься по Волге на катере. Я не мог поехать с ними, так как мне на рассвете нужно было улетать в очередную командировку и отложить поездку я не мог...

К осени (...) телеобъектива я так и не достал, решил работать с обычным... После майского отъезда Высоцкого город «забурлил», буквально все были помешаны: «Высоцкий, Высоцкий!..»— одна тема разговоров. «Дай записать. У кого есть записи?..» Произошла какая-то цепная реакция. Меня «достали» просьбами переписать его выступление. Так — друг от друга — песни Высоцкого быстро разошлись по городу.

«За кулисами». В. Высоцкий в антракте выступления в Куйбышевском Дворце спорта. 1967, 29 ноября.

Фото Г. Внукова.

А что творилось в молодежном клубе! Буквально на следующий день после его отъезда телефон начал работать не переставая — все требовали Высоцкого. Каких только звонков не было! Звонили комсомольцы и некомсомольцы, звонили с заводов, школ и учреждений. Приходили целые делегации, шли телеграммы и письма... Работники ГМК-62 валились с ног, отказывая, отнекиваясь, отбиваясь и обещая, что Высоцкий приедет еще раз. Собралось более пятидесяти тысяч заявок! И тогда ГМК-62 принял решение еще раз ехать к Высоцкому и просить его снова выступить в Куйбышеве. Он обещал приехать осенью...

(Летом мне попалась книга Валентина Катаева, какие-то мемуары. Там очень много воспоминаний о Сергее Есенине. И о нем Катаев, в частности, сказал так: «В России всегда был, есть и будет всего один-един-ственный поэт, национальный гений, в разное время носящий разные имена». И я подумал: так это же о Высоцком. Вот он, национальный гений, живущий в наше время. И этот гений должен вот-вот появиться у нас.)

...Афиш не было, плакатов не было, но был телефон[33]. Накануне, 28 ноября 1967 года, мы уже знали: завтра будет Высоцкий. Во Дворце спорта состоится два концерта. Молодежный клуб дал на нашу долю столько билетов, сколько мы просили. Но многим зрителям билетов так и не хватило.

Приблизительно с обеда ко Дворцу спорта стали собираться толпы людей. К 16 часам их количество достигло громадных размеров. Транспорт доставлял все новые массы народу. В 17 часов ко входу не протолкнуться. Началась давка. Контролеры были явно не готовы к этому, два милиционера, придавленные толпой, махнули рукой на свои обязанности. И все «поперли» как могли: кто с билетом, кто так, «по нахалке». Столпотворение!.. В зале сидели на ступеньках лестниц, на перилах, на каждом стуле по два человека. Не могли добраться только до люстр и на них висеть, потому что люстр во Дворце спорта не было, а на лампочках не очень-то разместишься. Короче, вместо пяти тысяч человек в зал набилось порядка десяти тысяч, а возможно, и все пятнадцать.

Но так или иначе к 17 часам все разместились. Постепенно шум стих, ждали Высоцкого. И он вышел. Вышел в срок. Вышел тихо. Вышел... и опешил. Постоял с минуту, посмотрел на зал, помахал рукой, призывая к полной тишине, и сказал: «Братцы, я впервые в жизни выступаю во Дворце спорта, мне никогда не приходилось петь перед такой массой людей. Прошу тишины». (Я потом, через 2 часа, видел этот зал из-за кулис. Видел эту массу народа, эти обезличенные лица — действительно страшновато. А каково выступать? Но Высоцкий справился.) И потом Володя запел, запел свои песни, которые мы так ждали...

Что он пел, я сейчас не вспомню, но помню отлично, что ему кричали из зада: «Нинку», «Татуировку», «ЗК Васильев»— только такие песни. Сказки никого не интересовали — нужны были его блатные песни, или, как сейчас говорят, городской романс.

В какой-то момент Володя остановился, глотнул воды, подобрал записки, прочитал их и сказал: «Я уже говорил, что эти песни не мои, их мне приписывают. Эти песни я никогда не пел... да если бы и пел, никогда не стал бы петь здесь — вот из-за этих трех рядов...» — и показал рукой на первые три ряда кресел в зале.

(Потом я его спросил: «Володя, а почему именно из-за «этих трех рядов» ты не стал петь?» Он посмотрел мне в глаза и ответил: «Да потому, что там сидит одно начальство, одни коммунисты. Наверняка есть и чекисты из КГБ. А я от них уже натерпелся. Но то, что это я пою, что мои пленки ходят по России,— этого не докажешь. Голос на пленке — не улика. Пусть они нам лапшу на уши не вешают и в кино не показывают — магнитофон, запись беседы... Посмотри Уголовный кодекс. Там прямо сказано, что магнитофонная запись не является доказательством».)

Мы сидели в 10-м ряду партера. Я был «вооружен»: 2 фотоаппарата ФЭД-2, фотовспышка, батарея «Молния» весом около пяти килограмм Немного огляделся, поднял аппарат над головой, встал, щелкнул. Сразу зашикали, заорали — сзади, сбоку,— начали оглядываться. Пришлось это занятие прекратить. Стал пробираться по проходу, добрался до крайнего стула (...), поставил аппарат на «бесконечность» и давай щелкать, как выйдет — для себя. Мне говорят: далеко, мол, не получится решил оставить съемку до второго концерта, вечернего. Тем более что наши билеты на вечерний концерт были рядом со сценой, в первом секторе...

Начался второй концерт, я примериваюсь, но не снимаю — неудобно. Ребята говорят: «Гаррик, да иди ты поближе!» Я говорю: неудобно, прогонят.

Они: прогонят — уйдешь. Я набрался смелости, подошел почти вплотную, включил вспышку и защелкал. Володя сперва не обратил внимания. Я все ближе и ближе...

При очередной вспышке он наконец меня заметил. Микрофон рукой прикрыл, показывает на меня Севе Ханчину, ведущему концерт, и говорит: «Уберите фотографа - мешает работать!» Я ему: «Тоже мне, Остап Бендер — работать ему мешают!» Высоцкий, видимо, этого не ожидал, да и сам я не знаю, как у меня эти слова вырвались. Но произошла секундная немая сцена. Держа зажатый микрофон, Высоцкий посмотрел на меня в упор и процедил сквозь зубы что-то типа; «А ты, парень, мало того, что нахал, так еще и передразниваешь»— это он отреагировал на мой хрипатый голос.

Сева поднялся со своего стула, подошел ко мне и говорит: «Гаррик, уйди, не мешай, тебя же просят. Просит сам Высоцкий». Я было «психанул», уперся, но... обернулся на зал: позади 15 тысяч человек- Понял — растерзают. Пулей выскочил из зала. Проходя мимо своих, бросил жене фотоаппарат, буркнул: «Вот идиот — его же снимают, а ему, видишь ли, «не надо»!» Я тогда не мог даже предположить, что действительно ему мешаю.

Выйдя из зала, я совсем забыл, что у меня еще один фотоаппарат на шее болтается. Там же комплект фотовспышки. В фойе ни одного человека. До конца первого отделения второго концерта — до перерыва — осталось 20 минут. Решил пойти в буфет. Навстречу Слава Климов — тогдашний президент и организатор молодежного клуба, инициатор приезда Высоцкого в Куйбышев: «Ты чего, Гаррик?» Я пожаловался на Высоцкого, как он меня прогнал. Слава говорит: «Ты не переживай, Володька — хороший парень. Только сейчас он злой. Не хотел выступать во Дворце спорта, боялся: так много народу... Мы его обманули, вот он и нервничает. Пойдем за кулисы, я тебя познакомлю с Высоцким»,

И вот мы за кулисами. На сцене, в нескольких метрах от меня, Высоцкий поет «Спасите наши души». До перерыва несколько минут. Климов куда-то вышел. За сценой — тишина, пусто. Только сидит и дремлет в одиночестве пожарник (...). Я вижу весь зал. Людей столько — яблоку некуда упасть! Смотреть — и то жутковато, а каково выступать? Появляется откуда-то Артур Щербак, в то время второй секретарь ГК ВЛКСМ, подходит ко мне. И тут Высоцкий объявляет: «Пора отдохнуть минут 15 — 20». В зале зажигается свет, опускается за навес. За кулисы, нет, не входит, не вбегает, а буквально вползает Его Величество Владимир Высоцкий. На него страшно смотреть: черная водолазка насквозь мокрая, сам какой-то красный, возбужденный. Но корректный. Его надо было понять: идет четвертый час его пребывания на сцене в переполненном зале Дворца спорта. Такое напряжение, но держится спокойно. Мы с ним столкнулись «нос в нос».

Первые его слова: «Братцы, подыхаю! Дайте скорее чего-нибудь выпить и закурить». Артур Щербак, Сева Ханчин, Высоцкий и я — рядом. Нас окружает толпа, начинают совать ему стаканы: кто с водкой, кто с коньяком, кто с водой или с шампанским. Он все отвергает, просит стакан кофе, но с молоком. Побежали в буфет. Высоцкий смотрит на меня в упор и говорит: «А ты, хрипатый нахал, уже здесь?! Ну ладно, не сердись, пойми, твои блики петь мешают, отвлекают..,» В это время ему принесли кофе. Он подул на него и говорит: «Вот теперь снимай». Я навел фотоаппарат, щелкнул... Так Володя и застыл навечно со стаканом кофе в руках.

Тут началось! Откуда-то набежало полно народу. Его окружили со всех сторон — кто сует сигареты, кто кофе, кто просит автограф. Меня оттеснили, и я стал снимать все подряд.

За эти двадцать минут произошло множество интереснейших встреч, разговоров, сценок. Описать все невозможно. Время будто спрессовалось, круговорот лиц вокруг Высоцкого не прекращался (...). Я взглянул на часы, шла 15-я минута перерыва. Толпа по-прежнему окружает Высоцкого, все лезут к нему: меня сними, меня, меня... Он говорит: «Ну давайте все вместе». Я расставляю людей поплотнее (все начинают толкаться, каждый жмется поближе к Высоцкому), начинаю щелкать. И вдруг приходит в голову: ведь сейчас перерыв кончится, Володя уйдет на сцену, а снимать там он не велит... Надо ловить момент самому с ним сняться на намять, тем более Высоцкий кричит: «Хрипатый, а ты что же не фотографируешься?»

Я говорю: «Братцы! (Хрипло, «под Высоцкого».) Снимите кто-нибудь. А то все я вас, а меня — никто». Тут раздался звонок, антракт окончен. Высоцкий: «Хрипатый, ну иди же, а то ведь мне уже на сцену пора!» Я отдал кому-то фотоаппарат и говорю: «Щелкай до конца, пленка должна вот вот кончиться, больше ВОЗМОЖНОСТИ снять не будет...» Вот так я очутился в кадре, даже в трех...

Занавес поднялся, и последнее отделение последнего концерта Владимира Высоцкого в Куйбышевском Дворце спорта началось.

...Впоследствии Высоцкий сказал мне: «Вообще, ваша Самара дала мне большую путевку, я ведь ни разу до вас (да и после еще долго) не выступал во Дворцах спорта. Это здорово! А ваши Ханчин с Климовым — молодцы ребята, не побоялись... Благодаря вашему Дворцу меня еще больше узнали, сейчас просто завалили заявками. Но вот только жаль, не пускают никуда».

[Обзор творческого пути Высоцкого в 1967 году мы завершаем воспоминаниями писателя Бориса Натановича Стругацкого, подготовленными для данной повести (подборка из писем от 13.11.87., 11.12.87. и 12.07,88.), в которых речь идет о событиях описываемого периода.— Авт.]

«Слухи о моем близком знакомстве с Владимиром Высоцким сильно преувеличены. На самом деле мы по-настоящему общались с ним всего дважды: один раз у меня в гостях и один раз — у него... Я убежден (и близкие мои меня в этом под держивают), что к себе домой я пригласил Высоцкого, с которым уже был знаком... [Б. Н. Стругацкий на это особо обращает наше внимание, так как в его воспоминаниях есть одно принципиальное несоответствие, которое смещает датировки этих двух встреч на полгода.— Авт.]

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

1967

1967 Наступление 1967 года Миронов встретил в доме своих родителей на Петровке, 22. Гостей было несколько человек, но самыми почетными – Валентин Плучек и его жена Зинаида. На первый взгляд, их приглашение было не случайным: хозяева таким образом устраивали своему сыну карьеру

1967

1967 6 марта – досъемка на Ленинских горах в фильме «Таинственная стена».13 мая – премьера спектакля «Интервенция» Л. Славина (роли солдата Селестена, Жульена, Папы, певца из ресторана).Июль – присуждение на фестивале «Московская театральная весна-67» диплома третьей

1967

1967 439.Гумилевский Л.И.ВЕРНАДСКИЙ. — 2-е изд. — 1967. — 256 с.: ил. — (Вып. 325). 50 000 экз.440.Чуковский К.И.СОВРЕМЕННИКИ: ПОРТРЕТЫ И ЭТЮДЫ. — 4-е изд. — 1967. — 592 с.: ил. — (Вып. 340). 90 000 экз.Содерж.: Чехов; Борис Житков; Короленко в кругу друзей; Горький; Куприн; Леонид Андреев; Гарин; А.Ф. Кони;

1967

1967 10 января 1967Сижу. Жду. Сейчас Регина будет заляпывать мои зубы. «Галилей». Завтра и послезавтра выходные дни. Так и не придумал, чем их занять. Больше всего хочется писать. Дня два писал бы без перерыва где-нибудь на «Автозаводской», может быть, спал бы в середине дня часа

1967 год

1967 год Если год 1966-й для Владимира Высоцкого был трамплином к созданию серьезного песенного репертуара, то следующий, 1967 год стал его утверждением на этом поприще. В этом году Владимир Высоцкий создал одни из самых первых своих принципиальных произведений: «Спасите наши

1967 год

1967 год А ну отдай мой каменный топорБеда! Теперь мне кажется… — посвящение В. АбдуловуБез запретов и следов — к/ф «Точка отсчета»Бросьте скуку, как корку арбузнуюБывало, Пушкина читал всю ночь до зорь яВ Африке, в районе СенегалаВ голове моей тучи безумных

1967

1967 В первые же часы нового года Высоцкий «обкатал» на публике свои новые «нетленки» – песни «Письмо в деревню» и «Ответ на письмо». Премьера состоялась в высотной «сталинке» на Котельнической набережной. Зрители – сплошь одни друзья и знаменитости: Всеволод Абдулов,

1967

1967 ВИЛЬФЛИНГЕН, 14 ЯНВАРЯ 1967 ГОДА Вальтеру Нойманну: «Большое спасибо за Ваши добрые пожелания и песочные часики, которые сопровождали их в качестве голоса судьбы.Несмотря на то, что я коллекционирую только старинное стекло, я залюбовался их совершенством, особенно

1967

1967 1 января — 2 апреля Продолжается запись альбома Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band.3 апреля Пол летит в Сан-Франциско.1 июня В Америке выходит новый альбом группы Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band.16 июня Пол становится первым участником группы The Beatles, который признался в интервью журналу Life в том,

1967 год

1967 год 9 февраля при Союзе кинематографистов была образована сценарная мастерская. По решению секретариата Правления СК ее возглавили Александр Галич и Анатолий Гребнев. В течение трех лет раз в неделю, по понедельникам, с семи вечера они проводили мастер-классы для

Год 1967-й

Год 1967-й Борис Акимов, Олег Терентьев«С моей точки зрения, постановка фильма «Интервенция» — предприятие рискованное. Не по политическим соображениям, а по художественным. В политическом смысле все ясно, и сомнений быть не может. А стилистические задачи, которые стоят

1967 год

1967 год 4 марта. ПОЛОНСКАЯ — ПОДОЛЬСКОМУ. <…> Наш молодой «серапионов брат»[1374] сохранил силу прежних лет и добился (или добивается) разрешения на печатание Собрания сочинений Льва Лунца (и этому мы, Серапионы, обязаны Вашей инициативе). На днях он приезжал в Ленинград,

1967 год

1967 год 1 января. Звонили из газеты «Правда», поздравили с Новым годом, пожелали новых стартов, просили написать воспоминания о Сергее Павловиче Королёве, в связи с тем что 12 января ему исполнилось бы 60 лет.Обещал написать и советовал заказать Алексею Леонову рисованный

1967

1967 Черный хлеб правды Правда человеческих отношений все с большей настойчивостью утверждается в жизни нашего общества.Теперь уже стала совершенно очевидной та истина, что сокрытие правды, какого-нибудь нежелательного явления в обществе гораздо опаснее, чем даже самое