Глава 3. Последнее лето с тетей Наташей

Тетя Наташа уже давно начала болеть. Ей два раза делали тяжелую операцию — вырезание раковой опухоли. Бабушка оставляла Москву и жила с любимой дочерью большую часть зимы. В ночь перед операцией у нее появлялись кровавые полосы на том месте тела, где должны были резать тетю Наташу.

Этой весной и тетя Наташа, и дядя Тяп были в Москве. Тетя Наташа была такая же франтиха и такая же веселая, как всегда. Рассказывала моей матери о мучительной операции и закончила словами:

— И еще раз готова я все это перенести, только бы мне на свете Божием остаться.

Мне от этих слов вдруг стало грустно и уныло.

Дядя Тяп выражал петербургскую гордость, презрительно смотрел на московские порядки и, проходя со мной по тротуарам, указывал мне на тумбы:

— Объясни мне, для чего это?

Я не мог ему этого объяснить, так как сам с первых лет задумывался над этим вопросом: «Для чего существуют тумбы?!»

Мы ездили с ним за город, в больницу к тете Саше. Увидев его в коридоре, она закричала от восторга и кинулась ему на шею:

— Тяп! Тяп! Уеду ли я когда-нибудь отсюда?

— Ну, конечно! — громко и бодро воскликнул дядя Тяп, — и очень скоро!

Но, когда мы вышли во двор, он покачал головой:

— Нет, она все-таки очень плоха.

В начале мая мы переехали в Дедово. Было серо и дождливо. Я читал Фета и мечтал о театре и Владимире Егоровиче. После обеда неизменно ходил в лесок к нашим поповнам, разбрасывая апельсиновые корки по влажным полянам, покрытым водянистыми золотыми купальницами, цветами мая, зацветающими, когда отцвели фиалки, а ландыши еще только набирают бутоны. Хижина Бавкиды осиротела. Этой зимой старая матушка скончалась. Сестры были убиты горем, особенно младшая Зязя, все сердце которой было отдано матери.

После ухода Тани стена, стоявшая между мной и моей матерью, рухнула. Она целый день, от завтрака до обеда, сидела перед мольбертом в своей комнате, а я читал ей Шекспира. Я распределял роли по известным актерам, одну драму ставил в Малом театре, другую у Корша и читал на разные голоса. Между мной и матерью начинало устанавливаться понимание: она с каким-то удивлением и почти страхом открывала во мне себя самое. Часто какой-нибудь мой любимый стих оказывался и ее любимым. Так было, например, со стихами Фета:

Опять весна, как будто неземной

Какой-то дух ночным владеет садом[60]…

Со стихами Гете:

Полночь бьет, и взор, дотоле хладный,

Заблистал, лицо оживлено,

И уста бесцветные пьют жадно

С темной кровью схожее вино[61].

Но одна стена стояла между нами: воспитанная на английской поэзии (только не на Байроне), моя мать не понимала ничего чисто русского и не находила удовольствия даже в Пушкине, которого обожали мой отец и тетя Наташа. А тетя Вера и дядя Витя истязали меня теперь уже не за Нестерова, а за Фета.

Я сижу у них во флигеле, тетя Вера лежит на постели с томом Фета, читает мне стихотворение за стихотворением и доказывает, что все это чепуха.

— Елки для него — пьяные мужики.

Так перефразировала она стихи Фета:

Точно пьяных гигантов столпившийся хор,

Покраснев, зашатается ельник[62].

А дядя Витя, проходя по комнате, замечал:

— Елки — вещь очень хорошая, а пьяные мужики — гадость!

Подобно большинству наших помещиков, а также некоторых славянофилов и народников, дядя Витя, находя, что мужики — гадость, держался совсем другого мнения относительно баб и особенно девок.

— Нет, — говорил он за обедом с серьезным лицом, как будто решал математическую задачу, — собственно говоря, единственная у нас хорошенькая — это Маша Хованская!

[Маша Хованская была смуглянка цыганского типа, и мне гораздо больше нравилась белая, как репа, Настюшка Халампиева, толстая, курносая, с серыми глазами, очень грубая и бесстыдная. В дождливый день я встречал ее на пруду. Она шла с ведром на плече, высоко поддернув юбку, и к ее белым, как подземные корни, ногам прилипали еловые иглы и прелые листья. Ведро звенело, скрываясь за ельником, и я чувствовал, что в мою душу проникает что-то чуждое, порабощающее меня. В жаркие дни, когда пруд был полон смехом и плесканьем, а Настюшка Халампиева доплыла до самой почти купальни, меня неудержимо тянуло на берег, а потом в душе оставались какая-то муть и изнеможенность. И Нестеров, и Печерский, и Бальмонт, которым усердно угощал меня Боря, доказывая, что он выше Пушкина, расслабляли мою душу. Прежнего благочестия во мне не было, но все же, молясь по вечерам о выздоровлении тети Наташи, я давал обет несколько недель избегать большого пруда.]

Между тем и в Дедове все стали тяготиться хозяйством и решили нанять экономку. Явился вопрос, где ее поселить. Флигель Марконетов стоял пустой: только в кабинете дяди Саши поселился дядя Витя, перенеся клетки со скворцами и канарейками и библиотечку, где целая полка была заставлена томами об устройстве плотин. Дядя Витя в то время писал диссертацию «Устройство круговой арочной фермы с тремя шарнирами»[63]. В кабинете было грязновато и сыро, воняло птицами и какими-то фотографическими снадобьями. В другой комнате ночевал иногда дядя Коля.

За вечерним чаем моя мать начала доказывать, что всего лучше поселить экономку во флигеле Марконетов. Но дядя Коля решительно запротестовал. Он очень любил мелочные логические споры и доказательства.

— Нет, это невозможно! Представь себе, что Витя уезжает. Я остаюсь один, — он пустил дым и пожал плечами, — с экономкой. Теперь представь себе наоборот: я уезжаю, Витя остается один, — опять дым и пожатие плечами, — с экономкой.

— Ну, что же такое? — раздраженно возражала моя мать.

— Ну, а если б ты узнала, например, что Дюшен живет в одном доме с экономкой?

Дядя Коля рассмеялся:

— Дюшен! Кха! Что же? Я бы пошел на крестины.

Тут его взор остановился на мне, и, указывая на меня папироской, он задал моей матери какой-то вопрос по-английски. В заключение решили поместить экономку в большом доме.

В ненастный вечер приехала бледненькая барышня со множеством чемоданов, экономка Лидия Григорьевна. Она привезла кучу платьев, наряжалась, пудрилась; я с наслаждением говорил с нею о театре. Дядя Коля усиленно острил, что доставляло ей большое удовольствие.

— Вам бы надо юмористические рассказы писать, — вся извиваясь, обращалась к нему Лидия Григорьевна.

Он в недоумении пожимал плечами:

— Что вы?., разве я такой… смешной?

Затем подмигивал мне:

— А я за тем столиком буду обедать вдвоем с Лидией Григорьевной!

Но тетя Вера говорит с дядей Колей бурно… и все остроты кончаются.

Это лето дядя Коля был в ужасном состоянии. На закате он ходил в серой крылатке кругом большого цветника и все думал, думал. Курил непрерывно и выпивал. Однажды ночью, сильно выпивши, прыгнул к моему отцу в окно и умолял того примирить его с женой на каких угодно условиях.

Раз мы отправились с дядей Колей вдвоем в Москву, с утренним поездом. За несколько минут до отъезда отец позвал меня в кабинет и предупредил:

— Если дядя Коля будет вести себя странно, ничему не удивляйся.

Мы выехали. Дядя Коля был что-то очень красен. Тетя Вера кивала ему с балкона. Он как-то театрально приподнял козырек своей фуражки и отвесил поклон. Не успели мы отъехать пяти минут, как дядя Коля брякнул:

— Папа тебе говорил что-нибудь про меня?

— Нет.

С. М. Соловьев в Италии

О. М. Соловьева

М. С. Соловьев

Вл. С. Соловьев

А.Г. Коваленская

С. М. Соловьев

П.С. Соловьева. 1880-е гг.

Дом в Дедово. На садовой дорожке О. М. Соловьева

Флигель в Дедово. Акварель С. Г. Карелиной. 1900-е гг.

С. М. Соловьев в Дедово. 1900-е гг.

Пруд в Дедово

М. С. Соловьев в своем кабинете в квартире на Арбате

Комната О. М. Соловьевой в квартире на Арбате

Арбат. Дом (с башенкой), в котором жили Соловьевы и Бугаевы

Поливановская гимназия

С. М. Соловьев и М. В. Коваленская

Сестры Наталья, Татьяна и Ася Тургеневы

М. С. Соловьев в Дедово

Андрей Белый. 1904 г

С. М. Соловьев в старших классах гимназии

С. М. Соловьев — гимназист С этюда О. М. Соловьевой

С.М. Соловьев, А.А. Бенкендорф и В.А. Венкстерн — гимназисты

А. А. Блок и М. В. Коваленская в Дедово. Август 1898 г.

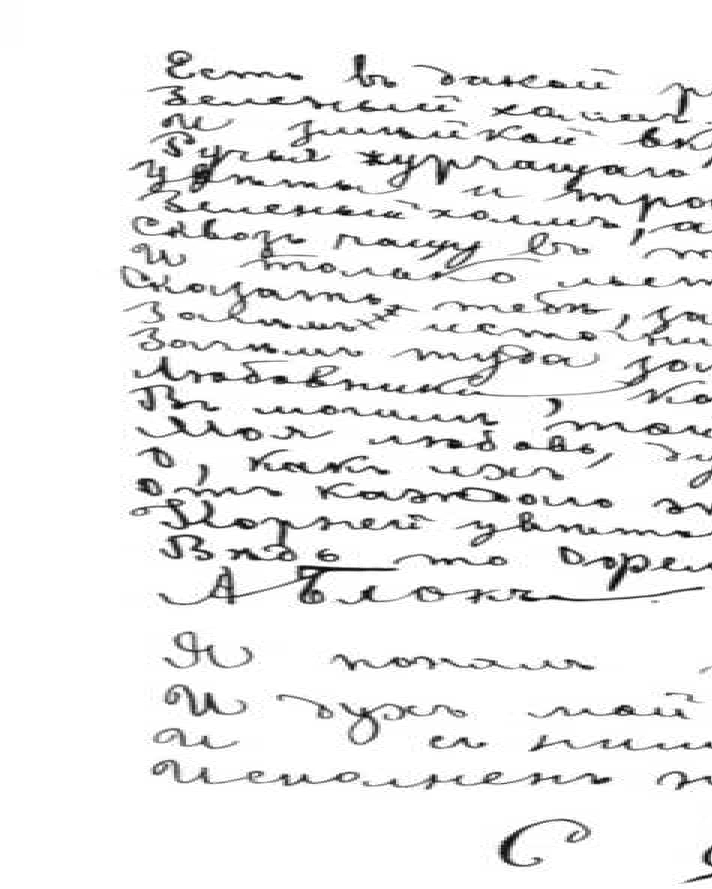

Переписанное С. М. Соловьевым стихотворение А. А. Блока и приписанное им четверостишие

Обложка книги С. М. Соловьева «Цветы и ладан»

С.М. Соловьев. 1904 г.

Московский университет

Новодевичий монастырь

С. М. Соловьев. Рисунок С. Родионова

— Врешь! — крикнул дядя Коля.

— Ну да, сказал: если дядя Коля будет вести себя странно, не удивляйся.

— О, не бойся. Нет, ничего странного не будет.

Он был весь как-то приподнят и рисовался. Везший нас Арсеня Арендателев объявил, что река разлилась и надо ехать в объезд на Жилино.

— Вздор, — сказал дядя Коля. — Тогда мы опоздаем. Поезжай прямо!

Мы достигли реки, которая разлилась и сорвала мост. Дядя Коля велел Арсению ехать вброд, а мне сойти с моим чемоданчиком.

— Иди за мной!

Над бурлящей водой виднелось скользкое узкое бревнышко. Мы прошли через него благополучно.

— Вот видишь, — охорашивался дядя Коля, садясь в экипаж, — что значит ехать со мной! Везде проедешь и не опоздаешь!

На станции он потребовал щетку и старательно чистил на платформе свое забрызганное грязью пальто. Хмель сошел с него. Он был изящный и самоуверенный, а во мне возбуждал чувство восхищения.

Марусе в этом июле исполнилось 16 лет. На ее рождение приехал из Москвы ее поклонник, маленький розовый инженер Солонов, с голубыми глазами, черной бородкой и уже заметным брюшком. Он выражался необыкновенно книжно и вычурно. Интересовался новым искусством и вставлял в речь исторические анекдоты, Марусе он преподнес огромный букет роз. Мы все пошли в лес, и Солонов рассказывал что-то, что произошло, когда Антоний и Клеопатра ловили рыбу в Ниле. Вечером за чаем шел философский разговор. Экономка Лидия Григорьевна была в восторге от Солонова и потребовала, чтобы он изъяснил ей, что такое «Гедда Габлер»[64]… Солонов начал медленно и витиевато рассказывать всю пьесу Ибсена, а Лидия Григорьевна прерывала его:

— Ну, да! Ну, да! Она — извращенный тип? Не правда ли?

Затем дядя Коля начал доказывать, что всем управляет случай:

— Вы знаете, что Магомета чуть не раздавил камень, когда он еще только готовился к проповеди. Ну, вот, он бы его задавил, и не было бы громадного исторического явления — исла-а-ма! Нет, во всем надо предположить, — он пожал плечами, — случай! — Такова была философия дяди Коли. А ведь приведенный им эпизод с Магометом доказывал не «случай», а совсем обратное.

Солонов на другой день сделал Марусе официальное предложение, но она отказала ему, не лишив надежд на будущее и не потребовав прекращения знакомства. Дядя Витя очень желал этого брака и обожал Солонова. Маруся его совсем не любила, но дело тянулось еще много лет. Уже в мои студенческие годы Солонов наезжал в Дедово, грустный и больной. Кажется, окончательно отвергнутый Марусей, он нашел печальное утешение в платонической любви, а затем угас.

Действовал ли здесь «случай?» Нет, стоики были правее эпикурейцев:

«Все стремится, подвластно сплетенью причин».

Это лето я стал зачитываться «Фаустом», которого подарил мне дядя Володя в русском переводе Фета[65]. Я любил читать его на вечерней заре в лодке. Особенно понравилась мне сцена за городом.

«Смотри, как там, в лучах зари сквозь зелень хижины мелькают!»

Но многое в корявом переводе Фета оставалось для меня совсем непонятным. Я жаловался на это отцу, и он сам стал читать мне по вечерам «Фауста», останавливаясь на трудных местах. Помню, как, когда он читал песни ангелов и мироносиц в Пасхальную ночь, он весь зажегся вдохновением, голос его гремел, и в светлых голубых глазах блестели слезы. В эту минуту за окном раздался голос дяди Коли:

— Эй, что вы там делаете? Пора пить чай!

Экономка Лидия Григорьевна сначала всем понравилась. Дамы вздохнули от хозяйственных забот, и хозяйство шло исправно. Но крайняя пошлость Лидии Григорьевны скоро начала всех раздражать. Она была духовного звания и рассказывала, что дьякон у храма Спасителя «так красив, так красив, что даже прямо согрешишь». Скоро все заметили, что Лидия Григорьевна сплошь врет. Она рассказывала о таких великолепиях своей жизни, что можно было принять ее за знатную княгиню. Но всего хуже было то, что съестные припасы стали выходить с необъяснимой скоростью. Лидия Григорьевна появлялась к обеду в великолепных платьях, а мука в кладовой иссякла. Моя мать и тетки начали шушукаться в углах, Лидия Григорьевна обижалась.

Тетя Наташа, которая очень быстро увлекалась людьми и также быстро разочаровывалась и, как все доверчивые люди, бывала беспощадна к тому, в ком разочаровывалась, особенно сделалась враждебна к экономке и перестала с ней разговаривать. Наконец был созван семейный совет, и на нем принято решение удалить Лидию Григорьевну. Мне было ее очень жаль. Уезжая, она оставила в постели тети Наташи вилку.

— Недобрый знак! — шептались прислуги.

Каждый вечер мы подолгу гуляли с тетей Наташей. Она двигалась в своей синей тальме между высокими стенами зреющий ржи. Солнце краснело, по деревне поднималась пыль, и слышалось блеяние овец. Говорили мы все о театре, и тетя Наташа вспоминала свою молодость, когда она принимала участие в спектаклях одной студенческой труппы, где роль jeune premier[66] играл Венкстерн, а ближайшее участие принимал его родственник Владимир Егорович Гиацинтов. Тетя Наташа прекрасно умела подражать голосам и воспроизводила шутливые разговоры этих молодых людей. Из ее воспоминаний вставал образ Венкстерна как блестящего Дон Жуана, красавца, кутилы и поэта.

— Барышни толпились из-за Венкстерна, — восхищенно вспоминала тетя Наташа.

Венкстерн становился для меня каким-то великолепным мифом, и я с нетерпением ждал осени, когда сын его должен был поступить в нашу гимназию. Этим мне прокладывалась дорога к Владимиру Егоровичу.

Однажды тетя Наташа вышла к утреннему чаю совсем расстроенная. У нее на груди опять появилась небольшая раковая опухоль, и через несколько дней она отправилась к доктору в Москву. Доктор нашел, что необходимо сделать немедленно маленькую операцию, и назначил день, когда приедет сам в Дедово. Вспоминаю, что этот приезд хирурга и операция были восприняты мной как праздник. С нетерпением выбегал я на дорогу, ожидая доктора.

В ясный солнечный день он приехал с молодым ассистентом. На балконе был накрыт завтрак. Хирург с багровым лицом больше молчал, но его ассистент оказался, между прочим, художником, поклонником Нестерова и Врубеля, так что за завтраком шел оживленный разговор о живописи. Тетя Наташа сдерживала волнение, но лицо ее было красно, и она часто вставала с места и выходила. Операция была небольшая и скоро кончилась. Я вошел в комнату тети Наташи. Она лежала на постели, а молодой ассистент, весело болтая, перемывал кучу звенящих ланцетов. Белый жасмин благоухал перед окном, а вдали синел и сверкал большой пруд в просветах черных елей.

Когда доктора уехали, я сел около постели тети Наташи и стал читать ей вслух «Полтаву». Тетя Наташа сильно страдала и перемогала боль, но, когда дело дошло до Полтавского боя, иногда вскрикивала, но уже не от боли, а от удовольствия. Когда я рассказал это моей матери, она в недоумении пожала плечами:

— Не понимаю, что вы находите в Пушкине!

Оправившись после операции, тетя Наташа решила съездить к Наночке под Троицу, а я собрался ехать вместе с нею. Мне хотелось провести денек-другой у Коли в Пушкине, а потом отправиться в имение бабушки Софьи Григорьевны, находившееся в восемнадцати верстах от Пушкина. Когда мы ехали на станцию, черная фигура священника показалась вдали, он хотел перейти нам дорогу.

— Арсеня, не давай попу дорогу перейти![67] — сказала тетя Наташа. Арсеня хлестнул лошадь, но уже черная фигура перешла нам путь и скрылась в отдалении.

В Пушкине я простился с тетей Наташей и высадился один на широкой нарядной платформе, полной расфранченных дачников в белых костюмах, широких поясах и желтых туфлях. Пушкино уже было в то время большим дачным поселком. Здесь имели дачи многие почтенные представители московского духовенства, и в том числе отец Василий, у которого было целых три дачи. Я долго блуждал среди еловых садиков и нарядных дач, отыскивая дом отца Василия. Везде кипела дачная жизнь, виднелись крокетные площадки, молодые люди с голыми руками играли в лаун-теннис[68]. Наконец на одном балкончике я увидел сестру Коли, гладившую белье.

В Пушкине мне показалось очень скучно. С Колей у нас не было прежней близости, мы все больше расходились. На следующее утро я побежал разыскивать моего школьного товарища Потапова, который, как я знал, также имел дачу в Пушкине. С ним мне было тогда веселее, чем с Колей, я впадал в стиль легкого эпикуреизма, безделья и шуток. Мы катались с Потаповым в лодке, а потом он угощал меня изысканным завтраком, которого я долго не мог забыть. Угощала нас тетушка Потапова, толстая женщина с браслетами на красных руках.

Потапов сообщил мне, что эта женщина была раньше содержательницей одного публичного дома. На даче Потапова говорили вполголоса. Через раскрытую дверь я видел на постели бледный остов женщины.

— Там больная мама, — объяснил мне Потапов, и лицо его стало очень грустно.

В воскресенье Коля затеял большое катание на лодке. С утра Пушкино стало наполняться множеством москвичей. К обеду из вагонов выкатывались толстенькие, вспотевшие батюшки, какие-то Колины родственники. Они шли с картонками, а у калиток сидели какие-то очень некрасивые матушки, поджидая мужей. От этих толстеньких батюшек и без того жаркий июльский день казался еще жарче и душнее, и я с радостью думал, что вечером погружусь в простор лесов и полей, а ночевать буду в Трубицыне, имении тети Сони, о котором давно слышал волшебные рассказы.

Путешествие в лодке с Колей, его братом Ваней и приехавшим к нему другом, маленьким, горбатым музыкантом, было довольно томительно. Ваня рассказывал о своем путешествии в Архангельскую губернию, предпринятом с этнографическими целями, а маленький горбун вставлял иногда грязноватые, невинные и несмешные остроты, которым необходимо было из вежливости смеяться. Коля, остановив лодку, пробовал будить береговое эхо. Он кричал:

— А у вас министры были?

Эхо отвечало:

— Были.

Так длилось долго, и разговор с «бессонной нимфой Пенея»[69] кончался вопросом:

— Ждете снова на весну их?

Эхо отвечало:

— Ну, их!

Тогда все лодки заливались довольным смехом. Сам Коля отталкивал меня грубоватой самоуверенностью и нескрываемым презрением к моим интересам. У него завелись новые товарищи, все евреи и социалисты, занимавшиеся естественными науками, Писаревым и Добролюбовым. Коля ими увлекался, и хотя он этого не высказывал прямо, но я видел, что он, мысленно сравнивая меня с этими гимназистами, находит меня вялым, пустоватым и безжизненным. Но, несмотря на это, он любил меня глубоко и очень мечтал о моем сближении с их гимназическим кружком.

Вечером я сел в пролетку и оставил Пушкино. Коля несколько верст провожал меня на велосипеде. Стемнело. Нашла гроза, и пришлось поднять верх пролетки. Дорога шла густыми еловыми лесами, постоянно озаряемыми молнией. Часов около десяти мы въехали в старую березовую аллею, в конце которой мелькал огонек. Гроза прошла, и тетя Соня ждала меня с ужином на балкончике маленького флигеля. С тетей Соней проживала ее двоюродная сестра, тетя Лена, одинокая старушка, впавшая в полную нищету и нашедшая последний приют в Трубицыне. Об этой старушке будет речь впереди. Пока замечу только, что она была совсем маленькая. Головка у нее была круглая и розовая и непрерывно тряслась, несколько склоняясь набок, — последствие перенесенного удара. Нос, рот и глаза — все было у нее кругленькое. В глазах выражалась бесконечная кротость и терпение.

Две старушки ютились во флигеле, а большой старинный дом стоял совершенно пустой. Мне постлали в нем постель, и я очутился один со свечой в обстановке XVIII века. Много потом я живал в этом доме, который казался весь полон тенями прошлого. По стенам висели картины голландской школы и два херувима Рафаэля. В старинных шкафах виднелись коричневые корешки Дидро. Бабушка моя вырастала в обществе Баратынских, Дельвигов, Тютчевых, хранила их письма, автографы стихов и портреты.

Я блаженно уснул на большом зеленом канапе, убаюканный лепетом XVIII века. Утром выбежал в сад, сбежал к маленькой студеной реке. Полюбовался многовековой сосной, главным украшением сада. Добрые старушки закармливали меня на убой: хлеб был жирный и сладкий, как кулич, к чаю подавались варенья всех сортов.

У тети Сони я впервые попал в обстановку настоящего имения, с коровами, овцами и работниками. Ведь Дедово было давно уже не имением, а загородной виллой. Здесь все было другое, начиная с окружающей природы. В Дедове — ровные болота, нежные березовые леса, голубые пруды и море цветов. В Трубицыне — более холмисто, леса еловые, величественные и угрюмые, небольшая река, берега которой в некоторых местах заросли чащами, напоминающими тропическую заросль. Здесь прошлое встает властнее, чем в Дедове. Заехав к тете Соне, можно совсем забыть свое время и почувствовать себя современником Жуковского. Я несколько дней наслаждался у тети Сони, но пора было ехать домой. Ведь это было мое первое самостоятельное путешествие, и мать обо мне беспокоилась.

В начале августа приехала Эльза со своей старшей сестрой Юлей. Если даже в Эльзе подозрительный юдофоб Бугаев заподозрил еврейку, то в Юле эти черты были выражены с полной ясностью. Она мне в первые минуты не понравилась: она была горбоноса и трещала еще больше, чем Эльза.

Стояли мокрые августовские дни, в цветниках цвели флоксы, в роще уже падали желтые листья. Эльза и Юля жили во флигеле Марконетов. Мы собирались там каждый вечер, дядя Витя, тетя Вера, дядя Коля, Маруся и я. Барышни пели песни, мы играли в фанты, в шарады. С Юлей приключилась какая-то болезнь, и она не могла выходить. У меня развивалась к ней особая нежность и преданность. Через неделю я уже решил, что люблю ее на всю жизнь и после ее замужества заведу с ней длительный и неврастенический роман. Отец мой весьма косился на вечера в доме Марконетов. Он был недоволен мной, а особенно возмущал его дядя Витя, который распустился и отечески поцеловал Эльзу прямо в губы.

Дядя Коля имел такой исстрадавшийся вид, что, казалось, каждый мускул его красного лица насыщен страданием. Когда Юля и Эльза пели грустную песню:

Сердце так и прыгает,

Все грущу, грущу… —

он нетерпеливо чиркал спичкой и, зажигая сотую папиросу, восклицал:

— Барышни, нельзя ли что-нибудь повеселее! Что за тоска!

Зато дядя Витя плавал в блаженстве и даже вдохновенно развивал перед барышнями проекты учебных реформ, сводившиеся к сокращению учебных часов и незадаванию уроков. Надо сказать, что дядя Витя вообще терпеть не мог давать уроки. Когда приближался сентябрь, он кряхтел: Хорошо бы на эти месяцы в спячку, как звери засыпают на зиму.

Его мечтой было, чтобы в учебных заведениях только выдавали жалованье, не производя учение. «Учение горько, — говаривал он, — а плоды его еще горше». Когда подавали жесткий пирог, начиненный вареньем, он замечал:

— Это тесто — уроки, а начинка — жалованье.

Мой отец, бывший несколько под влиянием Толстого, приходил в восторг от этих изречений.

В ненастный день за барышнями приехал человек из их торгового дома. Я решительно заявил, что буду провожать их до станции и посажу в вагон. Моя мать вздохнула, покорилась судьбе и начала натягивать на меня теплые штаны. Под проливным дождем достигнули мы станции. В отвратительной дамской комнате, где стоял графин с желтой водой и воняло, Юля села у окошка писать какое-то письмо, и я с нежностью наблюдал ее. В отношении ее ко мне было что-то необыкновенно милое и доброе. Увидев мою карточку в детстве, она ее несколько раз поцеловала, чем подала мне какие-то неосновательные надежды. Поезд уже готов был тронуться: я не отходил от окна вагона, за которым виднелся орлиный, еврейский профиль Юли, и когда поезд двинулся, я шел за вагоном.

На обратном пути, несмотря на поднятый верх пролетки, я промок насквозь. Подавляя свое раздражение и не говоря мне ни слова, моя мать раздела меня и всего натерла спиртом. После этой операции я сел за стол, взял тетрадь и начал писать роман «Кампанула», где герой был какой-то демонист и психопат, а героиней была Юлия. «Кампанула» — это название больших, круглых, голубых колокольчиков. Герой ехал к ней, и тогда цвели кампанулы: вот все кончено, он едет от нее… и опять цветут кампанулы. Видно, что я уже вкусил Тургенева.

Больше всех понимал мое настроение дядя Витя. На следующий же день после отъезда Юли мы пошли за грибами в мокрый лес. Едва мы отошли от усадьбы и почувствовали себя на свободе, дядя Витя глубокомысленно задал мне вопрос:

— Кто же тебе больше нравится, Эльза или Юля?

Я осторожно воздержался от прямого ответа.

— Да, трудно решить, — задумчиво продолжал дядя Витя, раздвигая мокрые еловые ветки и срывая красноголовый осинник, — прекрасные девушки, умные, симпатичные…

И в заключение, как будто это было последнее дело:

— Да и собой хороши. Надо прямо сказать!

Грибов почти не было. Мы целый час еще блуждали, промачивая ноги, и не могли наполнить корзину. Дядя Витя встал среди полян в театральную позу и заорал на весь лес голосом Южина:

— Довольно мило!

Между тем с дядей Колей творилось что-то невозможное. Он опять явился ночью к моему отцу, принял какое-то решение, занял денег, на другой день уложил свой чемодан и уехал в Крым. На прощанье дядя Витя долго его обнимал и целовал, а дядя Коля как будто задыхался в этих объятиях. Дней через десять, возвращаясь из Надовражного, я увидел лошадей и пролетку. Вот диковина! Дядя Коля, уехавший в Крым, стоит в передней с моей матерью и говорит ей на ухо так, что решительно всем слышно:

— Это путешествие было очень для меня важно. Я окончательно понял мой путь…

Далее я не слышал….

Скоро дядя Коля съездил в Москву и перевез свои вещи из квартиры в номера. За завтраком он подробно рассказал о своем переезде: как он всплакнул со старой прислугой, как выглянуло солнышко, опять скрылось за облаком.

— Зачем ты все это рассказываешь? — сурово заметил мой отец.

— А вот что, — грустно продолжал дядя Коля, — Владимир Федорович [сказал], что надо бы проверять, как я распоряжаюсь Сашиными деньгами.

Вдруг бабушка поднялась с места вся дрожащая и, подойдя к дяде Коле, произнесла громко, отчеканивая каждый слог так, чтобы все слышали:

— Ты долготерпелив и многомилостив, а я не могу как ты!

И она оставила комнату, вышла на балкон и целый час ходила взад и вперед, вся волнуясь, как море.

— Что это мама? — растерянно произнес дядя Коля. — Не понимаю. Ах, ты Господи!

Мой отец бледный вышел из-за стола и направился к флигелю. Но на дорожке его остановил и облапил дядя Витя:

— Какая, однако, отвратительная, бессердечная женщина эта Надя. Я ее никогда не прощу. Бедный Коля!

Но скоро и на дядю Витю стали находить часы мрачного раздумья. Иногда он запрягал тележку и укатывал один в лес, и когда долго не возвращался, на всех находила тревога. Невольно почему-то приходило в голову, что дядя Витя может совсем не вернуться. Раз черной ночью в конце августа дядя Витя провожал в Надовражное Авдотью Степановну и имел с ней какой-то разговор, после которого вернулся черный, как туча, ни слова не говоря за чаем, а потом затворился с моим отцом в кабинете. Он просил отца открыть ему какую-то тайну, но отец наотрез отказался, сказав, что никакой тайны он не знает. Это несколько успокоило дядю Витю.

Лето кончалось, укладывались сундуки, флоксы облетали. В один из последних дней августа бабушка вдруг вбежала к нам во флигель. Она была бледна и так тряслась, что едва могла говорить. Мы расслышали только:

— Наташа… умирает.

Оказывается, тетя Наташа поскользнулась в роще, ушибла себе больное место и лишилась сознания. К вечеру она оправилась, но чувствовала себя плохо, не спала по ночам, и иногда у нее вырывалась фраза:

— Все равно, скоро все будет кончено!

Перед отъездом из Москвы в Петербург тетя Наташа взяла мне с Марусей ложу в Малый театр, на «Марию Стюарт». Я очень наслаждался в красной бархатной ложе бенуара. Марию играла Ермолова, Елизавету — Федотова[70]. Последняя сцена, где Мария причащается перед казнью у переодетого католического священника и, вся в белом, как голубица, среди рыданий идет на плаху, оставила особенно сильное впечатление. Тетя Наташа в этот вечер была веселая и нарядная, как обычно.

На другой день мы с ней простились… навсегда.

Тотчас же по переезде в Москву мы провели вечер у тети Нади. Вся семья праздновала отъезд дяди Коли, у всех были довольные и веселые лица. В кабинете дяди Коли был устроен музыкальный класс: Наташа цвела как роза, Миша был доволен, полон энергии и планов. Он огорчил меня известием, что Владимирский, которого он хорошо знал, оставил преподавание в нашей гимназии.

[Да, дом имеет счастливый вид, семья соединилась, враг изгнан. Но так ли это все благополучно и нормально, как представляется тебе, строгая и вдохновенная шотландская пуританка тетя Надя, и тебе, юный социалист Миша, рассматривающий изгнание отца с «социологической точки зрения»? Да, вы правы: дядя Коля должен был покинуть этот дом, и дом остался без своей главы и хозяина. Но зачем же эта ненависть, зачем это торжество, Леночка уже говорит, что она готова убить отца, и ты, тетя Надя, умилена и не пугаешься этих кощунственных слов? Ты не боишься, что они удалят от твоего (дома) ангелов-хранителей и привлекут в него Эриний? По закону ли Христа ты судишь своего мужа? Нет, ты судишь его по закону Моисея. Пусть все тихо и спокойно в доме — перуны грядущего спят в этой тишине.]

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК