Осень 1861 года

Осень 1861 года

Он умирал один, как жил…

Ап. Григорьев.

Боже мой, как долго, как утомительно долго тянулось лето!

Оно было похоже на мучительную бессонную ночь, когда Время, не замечаемое в дневном бодрствовании, являет свою грозную, неодолимую бесконечность и предстает столь существенно и почти осязаемо, что чуть ли даже не всплески его могучего течения слышатся несчастному страдальцу.

О, эти непостижимые существа – крохотные минутки! Еще так недавно, каких-нибудь полгода назад, а именно пятнадцатого апреля, они мчались вихрем, как сверкающий рой шаловливых малюток – не то купидонов, не то ангелочков, – мчались, прелестно надувая круглые розовые щечки, мелодично трубя в крошечные витые раковинки… Овеянные дивным ароматом собирающейся к цвету весны, они волшебно превращали в трепещущую музыку все вокруг: скучную Дворянскую улицу, грохот телег, топот солдатского марша, унылый колокольный звон. И так удивительно, на легких крылышках пронеслись, исчезли в наступающих сумерках, оставив в ладони нежный аромат Наташиных духов.

В кромешной тьме октябрьской ночи размеренно постукивал маятник, и каждые тридцать минут невидимая, из невидимого домика выскакивала кукушка, деловито, без страсти, выговаривала суховатое «ку-ку» и снова скрывалась на полчаса в таинственном жилище.

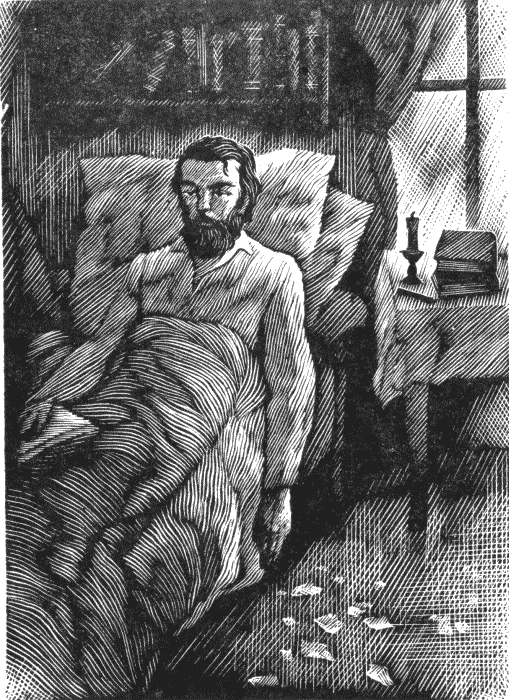

Иван Савич вздохнул и провел по усталому от боли лицу рукой. Ладонь была пропитана запахом йода и скипидарной растирки. Преодолевая мучительную боль, он потянулся, чтобы сесть, опершись спиной на подушки. В таком положении оказалось, что комната не так уж темна: серые проемы трех окошек хоть и скудно, но все же освещали кое-что, – какое-то белое пятно в углу (полотенце?), какой-то смутный очерк неуклюжего предмета на столе (самовар?); какие-то блики играли на тумбочке – склянки с лекарствами.

Но что-то твердое неприятно и больно вдавливалось в самый крестец. «Что бы это такое могло оказаться под подушками?» – озадаченно соображал Иван Савич. Конечно, пустое дело было бы взять, завести за спину руку да и пощупать, но такое движение неминуемо принесет боль… Нет, пусть уж лучше снаружи давит, чем эта проклятая боль внутри!

«Но все-таки что же это такое?»

Еще раз прокуковала кукушка. На дворе глухо прокричал петух, ночь, стало быть, перевалила на вторую половину. Что же под подушками? Наконец вспомнил: евангелие.

И мысли перекинулись на Михаила Федорыча.

Милый друг и непонятный человек!

Иной раз он удивительно чуток, душевен; в суждениях о жизни, о литературе выказывает справедливость и глубину мысли. В эти минуты он действительно – милый друг, или, как шутливо называет его Иван Савич – шер ами. Но проходит день, другой – и перед вами новое и, надо сказать правду, пренеприятное лицо: суховат или не в меру выспрен, какая-то чиновничья чопорность, чиновничьи суждения; от умного, живого человека пахнёт вдруг такой благонадежной великопостной вонью конопляного масла, восковых свечей, полицейского участка! Недаром умнейший и прозорливейший Николай Иваныч называл де-Пуле Янусом двуликим.

Его все лето не было в Воронеже, он |разъезжал по губернии, уйдя с головой в дела статистические и этнографические. Воротясь из поездки, стал навещать Ивана Савича ежедневно, часами просиживая у его постели и почему-то толкуя исключительно почти о предметах религиозных. Иван Савич не был атеистом, он как-то, по-своему, верил, но верование его было никак не церковным, не только не признающим официальное православие, но прямо противящимся ему. Попы, монахи, весь их быт, вся их темная деятельность внушали ему отвращение давно, с семинарской скамьи. Однажды у него вырвались такие стихи:

Поп, обросший бородою,

По дворам с святой водою

Будет в праздники ходить,

До упаду есть и пить,

За холстину с причтом драться

Попадьи – жены бояться,

Рабски кланяться рабам

И потом являться в храм…

Церковность, поповство были ненавистны Ивану Савичу своей тупостью, подлостью, невежеством и лицемерием. А де-Пуле почему-то по приезде из своих губернских вояжей обернул к Никитину именно это свое лицо – ханжеское и церковно-поучительное. Было смешно и неприятно видеть его толкующим вопросы этакого пропахнувшего лампадным маслом православия.

Небрежно, изящным жестом сбивая пушинку со шляпы, поигрывая франтовской тросточкой, Михаил Федорыч затевал скучнейшие рассуждения о какой-нибудь статье из «Епархиальных ведомостей» или о записках келейника свежеиспеченного Тихона Задонского, напечатанных в журнале «Православное обозрение». Затем приносился и самый журнал и вслух прочитывались избранные места из «Записок». Иван Савич, случалось, задремывал во время чтения; тогда де-Пуле уходил на цыпочках, оставив на тумбочке возле дивана журнал.

Так у постели Никитина появились евангелие, творения Иоанна Златоуста, разрозненные нумера «Православного обозрения», какие-то подслеповатые брошюрки о жизни души вне тела, о сладости покаяния и тому подобные. Мишель был неутомим.

– Послушайте, – сказал однажды Иван Савич, – похоже, вы меня усиленно готовите к путешествию ad patres[18], к благостной кончине христианской? Так позвольте вам заметить, что я еще не собираюсь… У меня еще есть надеждишка!

В его голосе слышались усмешка и раздражение.

– Что вы, что вы! – поспешил возразить де-Пуле. – С чего это вам в голову пришло?

– Да как же! Черт знает чем пичкает последнее время: какие-то задонские келейники, сладость покаяния! Расскажите-ка лучше, что в городе делается? Что новый губернатор?

После тишанских беспорядков граф Дмитрий Николаич был отстранен от губернаторства; его место заступил генерал-майор свиты его величества господин Чертков.

Михаил Федорыч на короткое время отвлекся, рассказывал что-то о новых банях и фонарях, о всяких толках и пересудах по поводу затеваемой прокладки железной дороги от Москвы до Воронежа и далее, на Ростов. Иван Савич оживлялся и, забыв про свои железнодорожные огорчения в питерском путешествии, хвалил быстроту передвижения по чугунке, радовался широким, открывающимся Воронежу возможностям.

Но Михаил Федорыч снова незаметно поворачивал разговор на душеспасительные темы, железным дорогам явно предпочитая недавнее открытие мощей святителя Тихона.

Наконец он привел с собой какого-то отца Арсения, ученого иеромонаха, окончившего киевскую академию. Черносмуглый, похожий на цыгана, с вострыми, беспокойно бегающими глазками, он сразу принялся рассказывать о своем путешествии в Задонск, восторгаясь тамошними торжествами и расхваливая праведное житие преподобного Тихона с таким наигранным жаром, словно был барышником, норовящим всучить простодушному покупателю разбитого на все ноги, опоенного мерина.

Иван Савич вежливо слушал отца Арсения, изредка бросая укоризненные взгляды на де-Пуле: к чему эта комедия? Но Михаил Федорыч ловко отводил глаза, делал вид, что ничего не замечает.

О, лукавый Мишель!

Кукушка прокуковала пять раз. Вот наконец, кажется, и утро. Два окна – два синих глаза. Сумрак развеялся. Можно разглядеть всяческие мелочи: стакан с недопитым чаем, гитара на стене, полочка с книгами, пестрый половичок, возле которого на красновато-желтом полу – клочки начатого и порванного письма.

Два окна – два синих глаза…

Ах, Наташа!

Седьмого июля он ей писал последний раз.

Это была коротенькая записочка, каких-нибудь десятка полтора строк, страничка почтовой бумаги. «Говорить мне тяжело, – признавался Никитин, – писать тем более».

Впрочем, его и рука выдавала: кривые строчки, дрожащий, сделавшийся вдруг похожим на старческий почерк.

Иван Савич и в прежних письмах не скрывал серьезности своей болезни, и то, что он в этой последней записке признавался в слабости, не представляло ничего странного: болезнь есть болезнь, вместе с физическими расшатываются и духовные силы, но заключительная фраза: «от всей души желаю Вам здоровья и счастья» – звучала как сдавленное рыдание при разлуке навсегда.

«Я умираю!» – вот был подлинный смысл этой фразы.

Сколько раз затем брался Иван Савич за перо, чтобы написать Наташе длинное хорошее письмо, и все получалось не так – то слишком сухо и сдержанно, то, наоборот, пылко и страстно до неприличия. Он рвал эти неудавшиеся письма: вон в рассветных сумерках белели клочки бумаги на полу, куски горячих, кровоточащих слов, которыми он пытался выразить всю глубину своей любви, уважения, благодарности.

Слова были не те.

Но вот вопрос: а существовали ли в бедном человеческом лексиконе – те, особенные, единственно нужные? И можно ли заменить словами то, что так просто и точно высказывается взглядом, легким прикосновением к руке, улыбкой, поцелуем? Вот странно, поцелуем! Как можно!

Два года на уме – только она, только Наташа; два года почти беспрерывных, каждодневных мечтаний о ней – и ни разу воображение не нарисовало того, что легко рисовало когда-то в мимолетных любовных грезах о Наталье Вячеславне, о мамзель Жюно, об Александрине… обнаженные плечи, объятия, податливость нежного тела… Ни разу! И вдруг сейчас, в эту бессонную, мучительную ночь, мелькнула на мгновение мысль о прикосновении, о поцелуе… «Ну, не скотина ли? – обругал себя Иван Савич. – Задыхающийся труп, жалкие останки человека! Да ведь она…»

Он задохнулся от волнения и счастья, что в жизни своей нашел ее – единственную, ту, что с юношеских лет иначе и не воображал, как парящей на недосягаемой небесной высоте, у самого престола господня, окруженной сиянием бесчисленного сонма рафаэлевых херувимов. Какая непостижимая красота, какая святость!

А в порванных письмах – грубые и тусклые, невыразительные слова: «был бы счастлив увидеть Вас», «храню воспоминание о наших встречах», «моя мечта – быть с Вами, глядеть на Вас».. Слова, слова, жалкие обрывки жалкого чувства!

В самом деле, какими словами можно было выразить то восхищение и ту благодарность, когда месяца четыре назад, вскоре после его письма, где он впервые сказал откровенно о серьезности своего недуга, – на пороге его комнаты появился вдруг знакомый малый с известием, что «барышня приехамши, они тут, в Воронеже, и просят написать, можно ль прийтить?» А незадолго перед тем Никитин чуть ли не со слезами читал ее письмо, в котором она умоляла его разрешить ей приехать и ухаживать за ним, быть его сиделкой. Не было меры благородству и душевному величию этой девушки!

– Спасибо, спасибо, любезный, – сказал Иван Савич посыльному. – Передай барышне, что я ей напишу.

– Пожалуйте ответ, – сказал малый, – барышня велели, чтоб беспременно был ответ.

– Видишь ли, – смутился Иван Савин, – я, кажется, сейчас и написать-то не в состоянии… Ты мне скажи, где барышня квартирует, я ей напишу непременно.

Малый назвал улицу, имя домовладельца и ушел.

Но Иван Савич так и не написал ей, не хватило решимости сказать: «Не приходите! То, что вы увидите, – страшно».

И она уехала, не только не обидевшись, как на ее месте поступила бы любая женщина, но даже передав ему перед отъездом небольшое письмецо, в котором было столько любви и чуткости. «Милый друг, – писала она, – я догадываюсь о причинах Вашего нежелания видеть меня сейчас, и мне, конечно, немножко больно, но не то, что Вы не хотите, чтоб я была подле Вас, а то, что, во-первых, думаете, что мне будет тяжела обязанность сиделки, а во-вторых, что ставите под сомнение мою твердую решимость не обращать внимания на всяческие толки и пересуды, могущие возникнуть в результате наших встреч. Одно могу сказать: папа? знает, куда и зачем я поехала, а до остальных мне, видит бог, дела нет. Ну, не будем более говорить об этом, Ваша воля для меня – закон. Скорее, скорее поправляйтесь и приезжайте к нам хотя бы и полубольным. На этот раз мы все Вас приглашаем, и я, и папа, и сестры. Слышите? Приезжайте, мы ждем Вас. Ваша Н.».

Письмо было передано самой Натальей Антоновной через Анюту, когда Никитин спал. Потом Анюта рассказывала Ивану Савичу об этом посещении, по-женски восхищаясь нарядами барышни, с мельчайшими подробностями описывая их – какая шляпка, да какая тальма («одних кружев целковых на пятьдесят, ведь это ж обдумать!»), да какие перчаточки с серебряными застежками, да сережки, да ридикюль…

Иван Савич жадно слушал эти простодушные рассказы, в которых переплетались описания каких-нибудь манжеток и рюшей с Наташиными словами, забавно и трогательно звучащими в Анютиной передаче. Как грубо, невежливо показалось ему то, что он не ответил на последнюю записку, заставил Наташу мучиться, бог знает что предполагать… «Сейчас же, сию минуту надо написать ей, объяснить, извиниться!» Иван Савич потянулся к тумбочке, чтобы взять листок бумаги и карандаш, но не нашел ни того, ни другого. Аккуратным рядком стояли лекарства – флаконы, коробочки с облатками, пакетики, а бумаги не было. Аптечные ярлыки – желтые, голубые, розовые, сложенные стопочкой и перевязанные гарусной ниткой, преспокойно лежали подле этой микстурной и облаточной батареи, а бумаги не было. Вот эта Анюта! Всякий раз, забегая к Ивану Савичу, она долгом своим почитала навести порядок на тумбочке – смахнуть крошки, переменить воду в стакане, сдвинуть в рядок флаконы и коробочки и обязательно при этом засовывала куда-нибудь нужную книгу, бумагу, карандаш…

– Анюта! – нетерпеливо позвал Никитин. – Анюта!

«Ах, боже мой! – сокрушался он. – Скорее, скорее надо написать, отослать сегодня же!»

Превозмогая боль и слабость, Иван Савич поднялся с дивана, кое-как добрел до стола; задыхаясь от утомления, дрожащей рукой принялся писать, оправдываться: «Не писал потому, что позабыл, где Вы квартируете, хотя Ваш кучер и сказал мне фамилию хозяина дома…» Жалкая отговорка: забыл! Как можно забыть? Да и не забыл вовсе, отлично помнил, но что же иначе сказать в свое оправдание? Неужто правду? «Я умираю, я страшен, я не хочу, чтобы вы видели меня таким!»

«Ложь во спасение», – любил говаривать матери вконец изолгавшийся в своих пьяных спекуляторских махинациях батенька. Мамаша вздыхала: «Враки что собаки, в одиночку не ходят, одна заюжит, другая прибежит!» Вот уж истина-то! Соврав, что запамятовал фамилию домовладельца, на этом не остановился: «Голова моя еще слаба, я все забыл». Все! Как бы не так! Вчера проверял магазинные счета, – все до крошечки, любая расписка, щербатая копейка – все, все в памяти. «Враки что собаки!» Даже чистейшая правда последних строк («буду тогда только счастлив, когда буду иметь возможность видеть Вас»), даже и эта жалкая правда заканчивается ложью; Никитин пишет: «Быть может скоро!» – а знает, что – никогда, что смерть уже бродит где-то около, заглядывает по ночам в чисто вымытые окошки дома на Кирочной: где, мол, тут этот Иван Савич?

Коротенькое письмецо, в котором трижды повторенная «ложь во спасение», запечатано наконец, его надобно скорее, скорее на почту.

– Анюта! – зовет Иван Савич. – Анюта-а!

Ему кажется, что он кричит, что стекла в доме дрожат от его крика, а на самом деле это всего лишь свистящий шепот, который и в соседней-то комнате едва ли слышен.

В открытую форточку доносятся чьи-то голоса, среди которых он различает и Анютин голос. Собравшись у ворот, бабы судачат, слушают Анютины рассказы про барышню, что приезжала к Ивану Савичу; затем что-то про свадебную гульбу у купцов Копенкиных, которая обошлась в пять тысяч; что-то про какие-то чудеса, происшедшие у мощей святителя Тихона.

– Анюта… – шепчет Никитин. – Анюта…

Она явилась, когда уже наступил вечер и было поздно идти на почту.

– Иван Савич, голубчик! – вскрикнула она, увидев его сидящим, беспомощно повалившимся головой на стол; ей показалось, что что-то страшное случилось с ним, что он умер.

– Голубчик! Голубчик! – испуганно лепетала Анюта, гладя Ивана Савича по спине, пытаясь заглянуть ему в лицо.

– Трещотка! – с неожиданной силой оттолкнул ее Никитин. – Трещотка, сорока! Я кричал, кричал, а ты…

– Господи! – ахнула Анюта. – Да вы бы в стаканчик постучали!

– «В стаканчик»! – раздраженно передразнил ее Никитин. – Вот возьми письмо, и чтоб завтра с первой почтой… И уйди, пожалуйста… Уйди! Видеть тебя не могу… вас всех не могу! – поправился он.

– Ох, да что ж это… – начала было Анюта, но Иван Савич сердито махнул рукой, и она ушла обиженная, вытирая фартуком слезы и бормоча какие-то жалкие слова оправдания.

В июне и в начале июля были еще два письма от Наташи. На первое Иван Савич ответил довольно пространно, много рассказывая о своей болезни. Письмо было написано спокойно, сдержанно, может быть, даже чуть суховато. Скучная рассудительность проглядывала в ином месте (о неудобстве в его теперешнем положении жить в деревне, где нет ни доктора, ни аптеки), в ином – равнодушие, холодное сетование на пустяки (журналы приходят неаккуратно, тогда как это единственная его отрада). В таком спокойствии, в такой рассудительности чувствовалась какая-то отрешенность от жизни, смирение перед неотвратимостью того, что должно случиться.

Последнее же письмо, помеченное седьмым числом июля, было откровенным признанием окончательного поражения («я покорился, молчу и принимаю лекарства») и прощанием навсегда («от всей души желаю Вам здоровья и счастья»).

Натали отгадала подлинный смысл последних писем Никитина и мысленно простилась с ним.

А ему вдруг стало легче.

Он начал чаще прогуливаться, изредка выезжал за город. У него появилась надежда на спасение (он говорил: «Надеждишка») и вместе с нею – неутолимая жажда жизни. Боли в груди ослабли, легче стало дышать, но какая-то немощь все еще сковывала его тело, и было непонятно – почему же не возвращаются силы?

После короткой прогулки ноги наливались свинцом, плохо слушались руки, тянуло прилечь. Он присаживался где-нибудь на солнышке, с наслаждением отдыхая и думая все об одном: жить! жить! И часто разглядывал свои руки: сколько бы еще сделали они, эти широкие в кости, с набухшими жилами, большие и когда-то сильные, мужицкие руки! Все равно – писать ли стихи, вилами ворочать ли, мешки ли с овсом таскать, – все равно, лишь бы работать, дышать, чувствовать жизнь.

Жизнь! Как же Иван Савич любил ее.

Но облегчение было недолгим. «Надеждишка», вспыхнувшая в нем, вскоре угасла. Снова ночами слышалась ему беззвучная поступь той, что ждала терпеливо, пустыми, мертвыми глазами заглядывая в окно.

Казалось, не было видимой причины отчаиваться, помышлять о смерти: прекратилась изнурительная лихорадка, кашель не так изматывал, как прежде, тупая, жестокая боль в груди сменилась легким иголочным покалываньем. И доктор, постукивая по ребрам, хвалил, подбадривал:

– Вот какие мы стали молодцы! Так-так… еще вздохните… Отлично!

Но когда Михаил Федорыч спросил его – так ли уж в самом деле хорошо и можно ли надеяться на счастливый исход, он поджал губы и, отведя глаза в сторону, сказал:

– Месяца два в лучшем случае. Наша с вами обязанность сейчас поддерживать в нем уверенность, надежду на выздоровление. А впрочем, – добавил он, – все в божьей воле.

– А знаете ли, – де-Пуле значительно поглядел на доктора, – знаете ли, я заметил у него благоприятные симптомы: он пишет!

– Вот как? – удивился доктор. – Это действительно…

Присутствовавший при этом разговоре Савва сказал:

– Надо быть, выдюжит, наша порода крепкая.

И всем им мнилось, что они отлично понимают состояние Никитина: доктор руководствовался своими медицинскими познаниями, Михаил Федорыч видел благоприятные симптомы, Савва просто гордо верил в неуязвимость и силу своей породы. И так или иначе, все они надеялись. Но сам Иван Савич знал твердо, что тянувшееся весь август облегчение – не более как передышка, что «надеждишка» его есть самообман. Причина такой мрачной уверенности заключалась как раз в том, что Михаил Федорыч считал благоприятными симптомами: его письменные занятия.

Раза два де-Пуле заставал Ивана Савича за писанием: привалившись спиной к поставленным торчмя подушкам, он что-то быстро набрасывал на листке бумаги, однако, завидев Михаила Федорыча, проворно прятал бумагу под одеяло.

Но что же он писал?

В рассветном сумраке валялись на полу клочки того, что было написано вечером: одно из бесчисленных неотправленных писем.

Почему же не удавались ему эти письма?

Почему он не мог говорить с Наташей так, как прежде, – с ласковой простотой, с человеческой нежностью?

Почему?

Он знал. Умирающий, он простился с ней навсегда, а сейчас, как воскресший Лазарь, встал из гроба – страшный, уже однажды бывший мертвым, и вот, как бы оживший, ходит, движется, говорит, неотличимый от других, воистину живых людей…

Но эти комья могильной земли, прилипшей к савану! Этот мертвый, душный запах склепа!

Для него, полумертвого, и она была, как призрак, как тень, являвшаяся в видениях из мира несуществующего. Как выдуманная литературная героиня – с ее самоотверженностью, с ее высоким благородством, с ее нравственной недосягаемостью – как Антигона, как орлеанская девственница, как Мадонна… Потому-то и страсти подлинной, живой, человеческой не было у него. Потому-то и то, что он писал ей, оказывалось или холодным, как лед, или ненатурально-развязным.

И он рвал эти неоконченные письма, как прежде, случалось, рвал неудавшиеся стихи.

Как были порваны наброски к поэме о городском голове.

Между тем желтела, подергивалась ржавчиной листва. Мерно постукивал маятник, ведя счет ускользающим минутам, укорачивая дни, сокращая время жизни. Кончился август, кончилась передышка, и снова болезнь повалила Ивана Савича на опостылевший диван.

И потянулись безотрадные дни и изнурительные, долгие, бессонные ночи с темной путаницей мыслей, с вереницей воспоминаний, с тяжкой тоской ожидания рассвета.

Недуг вернулся нежданно, в одночасье. Двадцать девятого августа Иван Савич проснулся необыкновенно рано с тревожной и вместе радостной мыслью о каком-то предстоящем очень важном и значительном деле. В верхних стеклах окон голубело ясное небо, слегка уже по-осеннему побледневшее; под свежим утренним ветерком беззвучно трепетали, тронутые багрянцем, листочки тополя. Хитрейшим узором разукрашивали занавеску стебли разросшейся в карачунском обливном горшке розовой травки. И стояла успокоительная тишина, в которой рассудок легко и быстро скинул путы болезненного сна, и неясная мысль о предстоящем деле приобрела зримые очертания.

На днях прибыли долгожданные книжки «Воронежской беседы», и Никитин как бы заново перечитал своего «Семинариста». Повесть была написана так скоро, что он, сочиняя ее, не успел привыкнуть к рукописи. Лихорадочная быстрота работы опьяняла. Обычная сдержанность покинула Ивана Савича, он писал, смеясь и плача. Последние страницы доконали его, он слег, обессиленный.

Затем «Семинарист» отправился в длительное странствие: сперва по цензурным мытарствам, потом – полгода – в типографии, и Иван Савич словно бы отошел от повести в сторону, изредка лишь вспоминая о ней в письмах, – то тревожась за ее судьбу в цензурных застенках, то сетуя на задержку в печати. И потому, что готовая рукопись и дня не полежала на его столе, а сразу же ушла в Москву, он как-то и не привык думать о повести как о своем произведении и не представлял себе ее художественной красоты.

И вот, перечитав «Семинариста» в сборнике, он понял, как крепка и художественно совершенна его проза и как много еще надобно рассказать читателю именно прозой. «Даль свободного романа» представилась Никитину. Еще не совсем ясные очертания чего-то нового смутно обозначились в этой дали, но даже от того, что смутно увидел, дух захватило.

Оказывалось, что все, что сделал, – это еще только полдела. Главное дело, как рассветная полоска в сумерках нового утра, брезжило где-то вдалеке.

Главное был роман.

Основой его вырисовывалась история пятерых, сменивших друг друга губернаторов – барона фон-дер Ховена, генерала Лангеля, князя Долгорукого, генерала Синельникова и графа Дмитрия Николаича. Летопись их смехотворной деятельности, их вздорных административных подвигов должна разворачиваться широко, спокойно, в духе эпическом, – ни тени улыбки. Несторово бесстрастие в изложении событий: один велит насадить на Дворянской улице бульвар и вырыть вдоль домов канавы, другой – тотчас по прибытии – отдает распоряжение канавы засыпать, а бульвар срубить; один устанавливает все на той же Дворянской сорок семь фонарей, сменивший его фонари упраздняет за отсутствием средств на масло и содержание фонарщиков; один все годы своей деятельности посвящает титанической борьбе с нищими, приказывая полицейским стражникам хватать их и препровождать в часть, другой – наоборот – дозволяет побираться беспрепятственно. Граф Дмитрий Николаич, например, ознаменовал свое появление в городе Воронеже сооружением по обочинам мостовой желтых столбов, а генерал-майор свиты его императорского величества господин Чертков оные столбы велел незамедлительно устранить! Это ли не великие государственные умы, это ли не образцы административного глубокомыслия! И как все эти «деятели» борзы и неутомимы в своих фонарных и бульварных преобразованиях! Но стоит завести речь о воскресной школе, о женской гимназии, о городской библиотеке – и тут вы упретесь в каменную стену, тут они глухи, немы, невидящи. Когда Иван Савич, воротясь из столичной поездки, высказал графу мысль об офенях, о книжной торговле в деревне, тот в ужасе замахал руками: «Избави бог, что вы еще там придумали! Мужик и так вконец избаловался, у него в голове и без того бредни, а вы со своими книгами!» – «Но, ваше сиятельство, офени понесут в деревню лишь самое полезное – жития святых, буквари…» – «Буквари! – раздраженно воскликнул граф. – Да это-то, почтеннейший, и есть корень зла! А жития для того мужику не надобны, что он ходит в храм и там слушает святое писание!»

Итак – роман, но…

«Послушай, голубчик, – спросил себя Никитин, – да ты справишься ли с этакой махиной?» – «Справлюсь, справлюсь! – засмеялся Иван Савич. – Во мне сейчас такая сила, о какой я и мечтать не смел!»

Он оглянулся на все, что сделал, начиная с опубликованного в «Ведомостях» первого стихотворения «Русь». Боже ты мой! Какое школярство, какие метания! От Кольцова к Майкову, от Майкова к Некрасову… А что же, собственно, был Никитин? Два-три ландшафта, история хромого Тюрина, «Кулак», до некоторой степени. Собственно же Никитин только-только начинался. Он начинался поэмой «Хозяин» и отличной прозой о семинаристе. «На старом кургане в широкой степи прикованный сокол сидит на цепи» – вот Никитин! Страшная в своей правде история Яблочкина – Ардальона, «Вырыта заступом яма глубокая» – вот Никитин!

Теперь – роман…

– Вас какой-то человек спрашивает, – входя с самоваром, сказала Анюта. – Не то из больницы ай из богадельни, чевой-то я в толк не взяла…

У ворот дожидался дюжий небритый детина в засаленном архалуке, в рыжих стоптанных валенках.

– Вот вам записку велели передать, – сказал он и, порывшись за пазухой, вытащил крохотную грязную бумажку и протянул ее Никитину.

«Дор. Ив. Сав.! – прочитал Никитин кое-как нацарапанные карандашом строки. – Пишет Ваш знакомый Ард. Д-й. Дорогой И. С! Ради бога, приходите хотя бы на мин. Тоска, голова бол. хочу сообщ. нечто, в запис. нельзя, секр. Подат. сего Вас проводит.

Ард. Д. Пожалуйста, не откажите».

– Какой уж день пристают, – хмуро сказал посыльный, – все сходи да сходи.. Желают вас повидать. Да вы не опасайтесь, они тихие. Правда, иной раз, – он как-то странно усмехнулся, – иной раз находит на них, так мы их тогда в особую камору…

– Постой, постой, – сказал Никитин, – не пойму я, голубчик, объясните, где он?

– Как где? В умалишенном доме-с, – ухмыльнулся детина. – Где же им еще быть?

Свидание было ужасно.

Провожатый ввел Никитина в большую грязную комнату больницы и, бесшумно ступая валенками, удалился.

– Погодите тут, – сказал, – я мигом-с.

С далекого детства само название – сумасшедший дом – вселяло в Ивана Савича чувство непостижимого отвращения, смешанного со страхом. Запомнились рассказы маменьки о каком-то беглом сумасшедшем солдате, который, скрываясь за кладбищем, в Кругленьком лесу, нападал на одиноких прохожих и душил их. Это куда страшней было нянькиных сказок о привидениях и мертвецах. Жутко становилось при мысли о том таинственном, мрачном мире, в который вдруг погружалось человеческое сознание. Населенный безобразными химерами, мир этот, в отличие от сказок, страшен был тем, что не выдуман, что существует. Наконец, смутные слухи о жестоком обращении с умалишенными, о зверских побоях, цепях, смирительных балахонах…

Иван Савич огляделся не без робости. Комната, в которой больничный служитель покинул его, была самой обыкновенной грязной и скучной комнатой, какие не раз случалось видывать в любом казенном заведении; она ничем не отличалась от подобных комнат в воинском присутствии, в полиции, в той же семинарии. Но какая-то особенность все-таки чувствовалась, и Иван Савич никак не мог уразуметь, в чем же, собственно, заключалась эта особенность, пока наконец не сообразил: решетки! Ржавые, толстые железные прутья на окнах, мутные, пыльные стекла, сквозь которые скудный свет яркого дня сочился сонно, мертво, как потухающие глаза, – вот что было особенностью.

Иван Савич ждал, напряженно вслушиваясь: не идут ли? Но была тишина; лишь откуда-то, вероятно со двора, доносился жиденький тенорок, старательно выводящий слова песни:

Твой взор не выпускаю

Из мыслей никогда,

И в мыслях лобызаю

Твой образ завсегда..

Скрипнула дверь, и, обернувшись, Иван Савич увидел знакомого служителя, сопровождаемого странным человеком в изорванном сером халате, из-под которого виднелось грубое, заношенное белье и босые, покрасневшие, видимо, озябшие ноги. Полой халата он прикрывал лицо, словно защищаясь от сильного ветра.

– Ну, будя, брат, хорониться-то, – сказал ему служитель, – пришли… Вот господин Микитин.

– А ты не врешь, наемник? – не открывая лица, недоверчиво спросил человек в халате.

– Какая ж мне прибыль вам врать? – усмехнулся служитель. – Говорю – привел, значит, привел. Да коли так-то станете хорониться, то и не увидите…

– Ардальон Петрович! – дрогнувшим голосом сказал Никитин.

– А! – коротко вскрикнул человек в халате, робко выглянув из-за своего укрытия. – Да, да… кажется, это, точно, вы. Оставь нас! – повелительно обернулся он к служителю. – Мне всего два слова надо сказать вам… два слова! Но этот злодей… Однажды он уже подвигнул меня на поступок неслыханный… и вот, с тех пор… да, именно с тех пор я здесь!

Он оглянулся, приложил палец к губам, на цыпочках подошел к Никитину и, касаясь горячими губами его уха, прошептал:

– Берегитесь! Нас окружают палачи и убийцы! И вы сего не минуете…

И тотчас отпрянул, в изысканнейшем театральном поклоне согнулся и, снова закрыв лицо полою халата, сказал:

– Пойдем, наемник… Я готов.

– Экая незадача! – искренне огорчился служитель. – Все, кубыть, в рассудке были, и записку писали, и все… а вот поди ж ты!

К вечеру Иван Савич слег и уже более не поднимался.

Первого сентября он послал Анюту за Михаилом Федорычем. «Приезжайте ко мне сегодня в свободные для вас часы, нужно написать духовное завещание».

Де-Пуле приехал немедленно, привез с собой монаха.

Несколько дней производились скучные расчеты – кому сколько. Бумажные листы исчерчивались колонками цифр. Наконец завещание было составлено и, запечатанное в конверт, передано Анюте.

– Напрасно, право, напрасно-с! – говорил Михаил Федорыч. – Так, только сами себя расстраиваете…

И что-то монах говорил, какие-то сладкие, певучие слова.

Иван Савич не спросил, молча лежал на диване, как бы не слыша вкрадчивых голосов де-Пуле и Арсения, с тоской думая об одном: когда? Сколько еще бессонных ночей предстоит? Окаянных ночей, с мрачной вереницей длинных минут?

С опостылевшим хриплым кукованьем?

С тягостным ожиданием хмурого, ненастного рассвета?

Когда?

Мельчайшие клочки порванной бумаги все ярче, резче выступали из рассветного мрака. Часы пробили шесть раз. Кукушка перестала быть невидимкой. За стеной заворочался, забормотал отец. На кухне самоварной трубой загремели. С визгом открылась, хлопнула дверь на крыльце. Телега прогрохотала за окном, заскрипели ворота, бухнул и длинной волною поплыл прекрасный, низкий звук монастырского колокола.

Жизнь сократилась еще на одну бессонную ночь.

Иван Савич забылся, медленно пошел ко дну глубокого безмолвного омута. Спящий, он сохранял все ту же позу – сидел, привалясь к подушкам, с взлохмаченной, безжизненно поникшей к плечу головой.

Осторожно, воровски озираясь, вошел отец. Остановился в двери; насупив брови, внимательно оглядел комнату, спящего сына; покачал головой, увидев раскиданные на полу возле дивана клочки бумаги. «Завещание пишет, – подумал хмуро, – никак не распланует… все рвет, все рвет…»

Не раз видя, как Анюта выметала из комнаты на мелкие клочки изорванную бумагу, старик догадывался, что Иван Савич составляет завещание, и очень беспокоился – не будет ли обделен. С откровенной неприязнью поглядывал на де-Пуле, подозревая его в том, что он что-то нашептывает сыну против него, против отца, родившего Ивана Савича, вскормившего, давшего ему образование. «Хлюст, хлюст! – бормотал Савва вслед Михаилу Федорычу. – Мамзель-стрекозель! Откуда тебя, черта жидконогого, принесло? Каким ветром надуло? Мысленно ли дело! Припрется, рассядется с Иван Савичем – шу-шу-шу… А кой взойдешь послушать – „Батенька, оставьте нас с Михаилом Федорычем, нам надо поговорить!“ Ну, ладно, говорите, шушукайтеся… Но ежели, Иван Савич, подлец, обойдешь в завещании…»

И разобидясь, чуть не плача от жалости к себе и от воображаемой сыновней несправедливости, уходил, заливал обиду; провонявший сивухой и кабацким дымом, вечером кой-как приволакивался ко двору, скандалил, выкладывал Ивану Савичу начистоту, как он судит о его неблагодарности, грозился проклятием…

А наутро, проспавшись, вспоминал и сокрушался, что ни за что, ни про что обидел сына, спьяну наговорил лишнего. Но тут же и ожесточался: «Верно, знаю – нехорош во хмелю, драчлив, буянлив, а нешто не обидно? Намедни так-то, аккурат двадцать шестого числа, на Иван Савичевы именины, с утра не пил, проклятую, соблюдал себя, приоделся, припарадился, зашел поздравить, посидеть вечерок по-семейному, – а что в концы концах вышло? Обратно этот шут гороховый, мамзель-стрекозель, так обернул дело, что страм слухать было! Да и обидо же, на кого не доведись… А с чего началось? Он, потаскун этот, прости господи, Бараньи ножки, зачал насчет чего заводить: вам-де, Иван Савич, дорогой, любезной, спокой надобен, тишина… вы-де сами себя убиваете. А того чисто муха какая укусила – вскочил, трясется: „Я, шумит, сам себя убиваю?! Я? Не-ет, вон мой убивец!“ Это на меня-то, мати пречистая богородица! Ну, не обидно ль от свово дитю такая поношение? Эх, Иван Савич, Иван Савич! Грех тебе этак-то на родителя… право, грех!»

Утерев грязным скомканным платочком выступившую слезу, Савва поближе подкрался к спящему сыну, вгляделся, прислушался: спит. Кряхтя, опустился на колени, собрал клочки бумаги, потихоньку вышел из комнаты и, запершись у себя, долго складывал обрывки – один к одному, пытался постигнуть тайну написанного. Немыслимо трудно было, конечно, составить все клочки воедино, но кое-какие все-таки сложить удалось, и в порванной бумаге такая оказалась чепуха, что и говорить совестно, например:

«…не yстану повторять, что в жиз

любил одну лишь женщ

и эта женщина есть

ношу с собой в моги

ветный обра…»

Или

«прошу, забудьте обо мне и

веки знайте, я не хо

чтобы темь печали омрача

рекрасное лицо»

«Умный же человек, – сердито подумал Савва, – а гляди, какими глупостями займается!»

И, обувшись, пошел во двор браниться с работником, с Маланьей, с постояльцами, встревать во все дела, всем указывать, всех наставлять, твердо уверенный в том, что все дураки и невежи, один он – умный. Набранившись всласть, наконец хлопнул калиткой и ушел. В доме и на дворе сделалось тихо.

И, странное дело, пока рокотал батенькин хриплый бас, пока со двора неслись крики и посоромщина, Иван Савич спал; но стоило наступить тишине – и сна как не бывало.

Он лежал, прислушиваясь к дневной жизни – к шагам за окном, к далекому дребезгу колес, к скрипу ворот, к ржанью лошади. «Что это – день? Вечер?» – подумал Никитин. Он помнил, что на рассвете голубели, розовели верхние стекла окон, а сейчас они были серые, мутные.

И вдруг глухо зашумело по крыше, дождевые капли застучали, зашлепали. Кончилась погожая осень, октябрь поворачивал на ненастье, на холода.

Перед обедом пришли де-Пуле и монах.

– Что там на улице? – спросил Никитин. – Льет?

– Разверзлись хляби небесные, – пропел Арсений.

Анюта принесла из аптеки новую микстуру. Налив из синего флакона в тяжелую, со стершейся амальгамой ложку, подала питье. Иван Савич поморщился, но выпил послушно.

– Ах, как надоело! – прошептал он. – Ведь все равно ни к чему. Много, коли два-три дня осталось…

– Не говорите так, – сказал Арсений, – ибо таковое самовластное предопределение судьбы есть грех великий…

– Ну, что там – грех! – слабо отмахнулся Иван Савич. – Если б я не чувствовал…

– А я вам поклоны принес, – перебил его де-Пуле, – от Николая Иваныча, от Надежды Аполлоновны, от Сонечки…

– Да? – равнодушно отозвался Иван Савич. – Ну, как он? Какие новости в Питере?

Михаил Федорыч пустился в рассказы о новостях литературных, об университетских беспорядках, об арестах питерских студентов, среди которых есть и воронежцы.

– Николай Иваныч двух упоминает, да вот фамилии я запамятовал, к сожалению…. Сель… Селенко?

– Сильченко? – насторожился Никитин.

– А! Да, да… кажется, именно так: Сильченко. И другой – на «т» как-то.

– Тростянский, – сказал Иван Савич. – Раз на «т» – Тростянский, больше некому. – Ах, господи, вот несчастье-то! Такие отличные молодые люди…

– Гордыня обуяла, – сладчайше пропел Арсений. – Все тщимся непостижимое постигнуть.

– Помилуйте! – Мишель возмущенно повысил голос. – Да знаете ли, что эти головорезы затевали? У них там какой-то кружок образовался, они наследника, – голос упал до шепота, – самого наследника похитить собирались из гатчинского дворца… чтобы какие-то наглые предъявить государю требования!

– Какой вздор! – устало сказал Никитин. – И как вам не стыдно повторять подобные небылицы…

Михаил Федорыч обиделся, дернул плечиком, замолчал.

– А все – атеизм, – вздохнул Арсений. – Неверие, отрицание, матерьялизмы. Безумство! – значительно помолчав, изрек, как бы подведя итоговую черту, и, потупившись, занялся длиннейшими четками.

Они посидели еще немного и ушли, оставив после себя тошноватый запах ладана и гвоздички.

Вечером Иван Савич велел Анюте принести таз с водой и подать свечу. Вытащив из-под подушки пачку Наташиных писем, принялся их жечь. Один за другим вспыхивали голубенькие листочки; черные хлопья сгоревшей бумаги с легким шипением падали в воду.

– Да господи! – встревожилась Аннушка. – Ежели тайность какая, давайте уж я спрячу…

– Свечку, – словно не слыша ее, проговорил Иван Савич, – свечку над водой держи хорошенько! Вот так… – глубоко вздохнул, когда догорел последний листок. – Все кончено… ничего не было… Теперь уйди, – сказал и отвернулся к стене.

И долгая, непроглядная ночь надвинулась. Иван Савич знал: последняя ночь.

Он давно, с затаенным страхом ждал ее.

В какие-то жалкие считанные часы предстояло перебрать в памяти все, что много лет так крепко связывало ею с жизнью: дом, поэзия, отец, торговля, милые или ненавистные люди. Мысленно проститься предстояло со всеми, и ах как мучительны казались ему эти грядущие безмолвные ночные часы прощанья!

Мигала, потрескивала оставленная Анютой свеча Она зря горела, ее надо было бы погасить. Но тогда, именно тогда, с наступившей темнотой и началось бы то, что так страшило…

«Гасить? Не гасить? – раздумывал Иван Савич.

Свеча догорела, погасла сама.

И тьма вокруг сомкнулась плотно, разом, словно черные воды бездонного бучила. Но – странное дело! – память безмолвствовала: ни дом, ни книжная лавка, ни отдельные лица не овладевали воображением Ивана Савича. Отрешенная от житейской юдоли, легкая и вольная, как ветер, мысль воспрянула в недосягаемую, в несказанную высь, величаво парила над всей землей, над измученной и прекрасной Россией.

Смутно внизу, в дождливой мгле, поблескивали реки, чернели леса. Лежали, средь полей притаясь, деревеньки.

И в осеннем полуночном мраке бледно розовели на горизонте сияющие зарева далеких и близких пожаров: господские усадьбы горели. Они горели над Доном, под Воронежем, у барина Марина, у Паренаго, у Шидловских. Они горели на Битюге, под Бобровом, в Тишанке, в Чигле, в Тойде… На Волге – под Казанью, Симбирском, под Нижним… По всей необъятной русской земле полыхали пожары, и вещие гудели над родимою Русью тревожные и грозные ночные набаты…

Но это действительно была последняя ночь Ивана Савича: к вечеру следующего дня он умер.

1966 – 1973

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Лето — осень 1941 года

Лето — осень 1941 года 22.6.41.Тревожное утроВ субботу вечером в гарнизонном Доме Красной Армии состоялся большой концерт. Выступали приехавшие из Курска артисты и участники местной художественной самодеятельности. После представления мы, работники редакции дивизионной

Осень 1993 года

Осень 1993 года В начале 1993 года заговорили о том, что дни Бориса Ельцина как президента сочтены и он, видимо, скоро уйдет. Возникло ощущение, что он утратил власть над страной и за пределами Кремля ему больше никто не подчиняется.Политики один за другим спешили

ГЛАВА 22. ОСЕНЬ 1911 ГОДА

ГЛАВА 22. ОСЕНЬ 1911 ГОДА Нам девятнадцать и семнадцать лет, точно по волшебству, одновременно, разлука пришла с двух сторон. Мы уезжаем -обе. И тут, по настоянию папы, пришел к нам труд делить мамино наследство.Мы носим и раскладываем в опустевшие сундуки стопки полотняных

Глава X. Времена года — осень

Глава X. Времена года — осень Жёлтый лист плывёт.У какого берега, цикада,Вдруг проснёшься ты?БасёПриказ по японскому гарнизону (Глаз тайфуна)Важно ступаетЦапля по свежему жниву.Осень в деревне.БасёВ дружбе тоже знай границу.Японская пословицаЧто-то изменилось в городе. И

Кабул, осень 1979 года

Кабул, осень 1979 года .Ахмаджан встретил «мошаверов» (советников) подчеркнуто вежливо, попросив зайти на несколько минут к нему в кабинет. Меня, впрочем, оставили за его пределами, в комнате для советников — видимо, как политически незрелого. Совещались они около часа.

Кабул, осень 1989 года

Кабул, осень 1989 года Обстановка в афганской столице опять стала накаляться. Блокада душманами трассы Джелалабад-Кабул вызвала в городе серьезный скачок цен на продовольствие. Афганская авиация вместе с нашими ракетчиками нанесла серию БШУ по району Саруби, где отряды

Мюнхен, осень 1955 года

Мюнхен, осень 1955 года …Итак, первый рабочий день косметического салона Ольги Чеховой позади! Отныне этот день будет днем рождения фирмы «Olga Tschechowa Kosmetik Gesellschaft». Накануне открытия заведения вышла ее книга, которую ушлый издатель посоветовал назвать «Женщина без

1. Осень 1944 года

1. Осень 1944 года До Загреба доехали без приключений. Пересадка в поезд, идущий на юг. Сразу после отправления поезда проверка документов и регистрация имеющегося у пассажиров оружия и боеприпасов. Проводится инструктаж, даются указания о действиях пассажиров в случае

Осень 1925 года

Осень 1925 года В июне 1925 года Галину Бениславскую уволили из штата газеты «Беднота». Плохое здоровье вынуждало ее часто не ходить на работу. Плохие материальные условия сказывались на ее душевном состоянии. Вновь обострилась неврастения. Болезнь развивалась особенно

Королева Виктория – королю Бельгии (20 декабря 1861 года, отправлено из Осборна)

Королева Виктория – королю Бельгии (20 декабря 1861 года, отправлено из Осборна) Мой дражайший, добрейший отец, ибо я всегда любила вас как отца! Несчастная малютка, восьми месяцев от роду лишившаяся отца, стала убитой и раздавленной горем сорокадвухлетней вдовой! Моя

3 Осень 1830 года

3 Осень 1830 года Свежий запах яблок в Болдине Дедовский овеял парк. Дымка светлая, как пар, Вьётся над тропою, пройденной Столько раз порой осеннею Пушкиным туда – сюда. Под златой кленовой сению Он глядит на гладь пруда. Отраженье там зеркальное — Словно очи

Лето и осень 1943 года

Лето и осень 1943 года Дальнейшие события развивались стремительно. Вообще 1943 год был не похожим на предыдущий. Немцы бежали полным ходом, как они писали в своих сводках — выравнивали линию фронта. В город наехало множество всякого войска, а с ними те, кто бежал от нашей

4.8 20 лет спустя: осень 1993 года

4.8 20 лет спустя: осень 1993 года Всю осень и начало зимы 1973 года моя стыковочная команда провела в Хьюстоне, испытывая АПАС-75; позже я назвал этот период золотой осенью. Тогда все наши мысли и действия были направлены на решение главной задачи: подготовить стыковку «Союза» и

Весна 1861 года

Весна 1861 года 10 марта у нас был объявлен ожидаемый так давно и с таким нетерпением высочайший манифест об освобождении крестьян. Вы, без сомнения, спросите: ну, что? какое впечатление произвел он на народ? Ровно никакого. Из письма Никитина к Второву. Третий день над