После всего

После всего

Понятен ли нам сегодня многозначный, глубокий смысл последних слов, написанных рукой И. С. Шмелёва, «О, как мне скорбно!». Ему не надо было заглядывать в Словарь Владимира Даля, но мы раскроем его.

Скорбить (-еть) — печалиться, горевать, ныть сердцем, сокрушаться.

Сокрушиться — точнее всего.

Скорбный духом — горегорький, скорбный телом — недужный, страждущий.

Скорблый — съеженный, сморщенный жаром.

Скорбнуть — вянуть, засыхать.

Вот какой «диагноз» поставил себе И.С., спалённый жаром своей поздней любви, сокрушённый слабым присутствием «обратной связи». Как можно было так долго, одиннадцать лет, стойко держаться своего убеждения о благе любви? Не понять и забыть вещие сны, что его ждут страдания великие, и потому, может, и лучше умереть, чем пережить предстоящую муку? Не поверить им. Он выбрал муку любви, муку, но — любви, как её воспел апостол Павел. Захотел забыть сны и принять явь.

Вспомнил сны-предупреждения в длинные одинокие ночи, не мог не вспомнить. Было поздно. Всё решилось в ту августовскую ночь, когда в Европе торжествовало Зло, принёсшее миру столько потрясений и ослабившее воительницу со Злом — Россию. Падали звёзды, прорывались сквозь все преграды и оглушительные марши временных победителей письма молодой, уверенной в своей влюблённости женщины. Очень хотелось счастья.

Ещё были силы отказаться от наваждения, градом обрушившегося на него из Голландии, прежде всего лишь стране, где перевели его «Солнце мёртвых» и что-то ещё, и много позже «Пути Небесные»… Потом — он это знал заранее — назад хода не будет, такой он человек.

Никто и ничто, даже сами письма предельно искренней О.А., её освещающие подлинным светом, не могли остановить это «горение» (выражение духовности у И.С.).

А женщина даже не не любила — она «не умела любить».

Что-то произошло с женщиной в мире: напуганная трагедией Маргариты, она больше не желает оставаться в дураках. Язык, «великий и могучий», отвергает выражение «остаться в дурочках». Ибо «дурочки» не дуры. «Дурочки» — это и Маргарита, и вдова Н. И. Кульман, и «отошедшая Оля», у которой выпали зубы и поседели волосы в одну ночь после расстрела ни в чём не повинного сына и которая всю свою жизнь покупала на базаре подешевле и готовила сама, чтобы понадёжнее и повкуснее для Вани с его язвой, и даже умирая просила племянницу не забыть покормить обедом мужа. И даже на смертном одре её скорбные бровки «домиком» спрашивали мир, зачем он так жесток.

Как писатель, И.С. и в минуты страсти не может остановить в себе «второго зрения». И он не понимает, чего боятся эти прекрасные для него круглые глаза испуганной птицы. Глаза О.А. Бредиус-Субботиной боятся именно любви, её нестабильности, не гарантийности.

«Несчастная она», «Не виновна!» — говорит погубленный едва ли не ею доверчивый И.С. о женщине, вынужденной один на один вступить в схватку с жизнью, да ещё на чужбине. Её время не могло предоставить ей человека, похожего на её отца. Что знала О.А. о своём долге перед беззащитным против её женского, как стало модно говорить, экстремизма? Об обязанности не злоупотребить доверием? Она не хотела и не умела знать, она не верила, потому что не могла представить, что разбила доверившееся ей сердце.

А он уверен, что «Не виновна», потому что женщина брошена в мир отстаивать себя собственными силами, а ей это противопоказано природой, она это не умеет делать хорошо, у неё получается жалко или вызывающе, она не для этого была предназначена Богом; в честном поединке с жизнью её ждёт судьба Маргариты. И потому — «Не виновна!».

Ничего подобного, и это святая правда, утверждаемая Иваном Сергеевичем в одном из писем, любовные романы прежде не знали.

Никто, даже он сам, не могли знать, что? ещё он увидит в последний миг перед тем, как зелёно-красное пятно закроет сознание. Короткой вспышкой появится печальная его Оля и повторит сон: «Монахини сказали, что тебя надо предупредить о самом страшном… да, пожалуй, лучше бы ещё тогда умереть». Он добровольно принял любовь-муку и умер в радостной надежде встретиться с той «своей Олей», которая «долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. Любовь никогда не перестаёт…»

Мучения его, неправильно прочитавшего План своей жизни, были долги и сверхтяжелы, это так. А смерть почти мгновенна и встречена радостно. Будто после отлично выдержанного тяжкого экзамена жизни.

И, правда, неужели ни разу не перечитали наши любящие слова Иисуса Христа! «А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своём… если кто разведётся с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подаёт ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведённой, тот прелюбодействует» (Мф. 5, 28–32).

И.С. знал. Не как романтик, не как гедонист, он именно по праву христианина так долго и упорно считал О.А. своей, не «голландца» женой. Он сразу уверил себя, что замену себе прислала родная Оля, «отошедшая». Он, как перед Богом, полагал, что не «прелюбодействует» в мыслях и словах, поскольку не вместе они временно. Он очень долго ждал, очарованный её ласковыми добрыми признаниями, навевавшими иллюзии. И ставил друга в известность об О.А. с самого начала переписки и постоянно.

Он был слишком… «без переходов и оттенков», как пишет о нём Вера Николаевна Муромцева-Бунина, а уж ей ли, вкусившей и не такие «переходы и оттенки» мужа, не знать, как сложен и непредсказуем мир мужчина — женщина!

Да и отношения складывались уж очень специфичные, отсюда и споры тоже весьма специфичные: так уступают любимой жене. И.С. соглашался с неумолимо властной О.А., подавляемый её точным расчётом, её знанием «предмета»: да, его друг Ильин сух и прагматичен. Да, он держит на расстоянии даже Шмелёва. К нему так запросто не зайдёшь, его жена Наталья Николаевна ещё менее доступна для человечески простого общения. Она же так рада была бы принять «Ваню» у себя в имении, облегчить его быт, участвовать в издании его книг. Всё сумбурно, но всё для него, для него…

И это тоже очень по-русски и по-мужски по-русски: ну, не охота же спорить, все правы и все виноваты. Все перед всеми виноваты, как сказал Достоевский. Но лишь любя друг друга не сгинет нынешнее человечество…

И ещё: было что-то семейное в их отношениях. Посылки с провизией, с праздничными гостинцами; связанный ею свитер для И.С.; костюм, сшитый в Голландии по меркам, присланным по её настоянию в письме.

Подробные отчёты о здоровье, лекарствах, хозяйственных делах, трудности с приходящей «Ариной Родионовной» у писателя; проблемы с прислугой у О.А.

Поздравления с праздниками, с днями рождения, подробно излагаемые предполагаемые планы — право, это письма родных людей, мужа и жены. И цветы, цветы — их обоих знали цветочные фирмы с той и другой стороны, из Утрехта в Париж (и какое-то время в Женеву) и наоборот. Цветы, к сожалению, увядали спустя большее или меньшее количество дней.

Вот только «своей Оле» не приходилось ничего доказывать, не выработался навык настаивать на своём. И.С. никогда прежде не имел дело с характером «Настасьи Филипповны».

И потому так трудно даётся понимание, что И.С. не кривил душой ни с той, ни с другой.

Приподнятое романтическое восприятие собственного «Романа в письмах» — от уверенности, что и все другие способны оставаться «чистыми сердцем», как дети.

Видимо, избежать сниженного восприятия истории конкретных людей можно только сохраняя тайну двух, которую они уносят по ту сторону земной жизни, уж очень тонкая реальность! Но Ивану Сергеевичу нечего было скрывать от Бога и людей.

Вот Ольге Александровне труднее убедить в своей правоте людей, хотя и у неё была своя правда.

Ведь и Маргарита у Гёте не убедила, хотя любила не помня «своего».

Именно этой опасностью, возможно, объясняется сомнение самой Ольги Александровны, надо ли предать письма огласке, а также впоследствии её работа цензора, о размахе которой теперь можно только предполагать.

На всё, на всё соглашался её добрый избранник, кроме нарушенного «Плана жизни», но как же поздно он это понял: «…сколько осталось неосуществлённым, ненаписанным…» Но ведь только так и возможно для творчества: или просто жизнь, в её каждодневности, исключающей творческое созидание, или жизнь в мире воображения и сотворения иной реальности.

О если б его планам подчинила себя «отошедшая». Но, увы — «План жизни» пришлось выполнять в условиях одиночества и непонимания таким дорогим и таким другим человеком.

И всё же! «Самоназванная Ольга Шмелёва» нежданным и неизменным душевным подъёмом озарила, во многом обогатила жизнь творящего «иное» — своей разрушительно-созидательной любовью, внеся в его жизнь столько неизведанного, перевернув весь душевный уклад и всё-таки не сокрушив его!

Остаётся дослушать «другую сторону».

Предсказание, которое однажды прочла Ольга Александровна Бредиус-Субботина в Евангелии от Луки, было ещё более трудным для понимания, хотя слова эти каждый волен прочесть и вроде бы правильно объяснить исходя из известных событий, описанных в Евангелии же. Вот то место, где Молодая Матерь Божия вместе с Иосифом Обручником приносит младенца Иисуса Христа в Храм. Там их встречает Симеон, муж праведный и благочестивый, но когда-то давно, читая древних пророков, усомнившийся, что дева, непорочная дева, родит Сына. Господь длил его дни, и вот теперь он убедился в справедливости слов пророка Исаии. Он мог наконец умереть спокойно — «Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко…»

С детства Оля Субботина любила Божию Матерь и всю жизнь помнила рассказы о ней в «детской книге для чтения», которую ей читала бабушка по матери, род священников Груздевых из Костромы. Особенно то место, где юная Мария, в то утро ждавшая чего-то необыкновенного — такое ожидание чего-то дивного иногда испытывала по утрам и сама Оленька — смущена словами Архангела Гавриила. И вот теперь взрослая женщина, не расстающаяся с Евангелием, где ищет для себя ответы на трудные вопросы, не представляющая жизни без писем Ивана Сергеевича, останавливается на пророчестве Симеона Марии: «лежит Сей (Младенец Господь) на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет в душу — да откроются помышления многих сердец».

Эти слова тревожили, она спрашивала о них и Шмелёва, но потом они забылись. Когда речь зашла о том, чтобы собрать и сохранить «Роман в письмах» (в нём около тысячи писем Ивана Сергеевича и немного меньше Ольги Александровны), О.А. произнесла замечательно искренние слова: «ведь в них (письмах) нет ни одного слова лжи». Она до конца не отдавала, не хотела отдать себе отчёта в том, что поразило её душу.

О.А., возможно, и не лгала, но умолчала нечто очень важное. Вот этот умалчиваемый момент: «Я много в чём виновата, но только не в том, в чём ты меня обвиняешь». «Может быть, я и отдамся тебе когда-то, но знай, прежней Оли уже не будет». Какой «Оли»? Любящей? Преданной? Какой? Он отступился — он уважал женщину, даже с её заблуждениями и слабостями.

Но её, это часто бывает, «занесло». У неё своя шкала вины, по которой было нечто худшее, чем небрежение к страданиям любимого человека? Что давало ей основание, а в отношении Ивана Сергеевича ещё и право, относиться с презрением к чувственной стороне любви? Но она «вся земная, не обманешь». Бейся тут головой об стенку!

Она выбрала в мужья человека с нарушенной в детстве психикой, с сексуальным комплексом — один из поводов для Шмелёва не принимать его во внимание и даже не уважать, и даже быть спокойным за эту сторону жизни четы Бредиусов. Она «не обучена любви» в её полноте, она полудевственница. Ну, пусть так — он отступает.

А её любовь к вечно брюхатой Маргошке, легкомысленной в материнстве собаке Флопке. Вечные заботы о цыплятах, о телятах, с трудом рождающихся, но вскоре радостно бегущих за матерью жеребятах… — всё как будто подтверждает типичное поведение девки-вековухи по сути, предназначенной окружить себя в старости сворой собачонок или кошек, или тех и других вместе.

Но. Женственность, безупречное нижнее женское белье, всегда готовые для соблазна ножки в самых тонких ажурных чулках. А фотографии времён более счастливых, да, фотографии на фоне моря полураздетой, но продуманно драпированной полотенчиком улыбающейся кому-то Оли? Всё это в «платоническом» романе? А во время встречи с И.С. в его квартире на рю Буало — «лодочка», «треугольничек» в глубине полусомкнутых ножек?

Потому что есть ещё одна повторяющаяся тема в письмах, и она главная. О.А., будучи лаборанткой в бытность работы и жизни в Берлине, мечтала о материнстве, о ребёнке, даже пусть от человека недостойного или достойного, по её мнению, не в том вопрос. Позже замужем за Арнольдом она отмечает, что у подруги Фаси девочка-приёмыш. Ребёнок от Вани? Почему-то ей это кажется невозможным, но мы так и не узнаем почему. Она наводит справки об одной сиротке, о другом. В этих сведениях её что-то не устраивает.

С возрастом и из-за развивающихся болезней тема напрямую исчезает. Заметим, кровотечения тщательно объясняются непонятным заболеванием почек. Буквально чуть ли не с первых же писем к И.С. мы узнаём о почечных «кровопотоках». Потом опухоль груди и её удаление и сообщение Ивану Сергеевичу, что часть груди, заметим это, всё же удачно сохранена.

Но как это связано с почками? Потом будет второе чудовищное хирургическое действо, но и вторая операция не касалась почек, О.А. подробно перечисляет, откуда у неё удалили опухоли. Когда её, опоенную наркотиком, переворачивали вверх ногами, почки не вызвали сомнений у доктора Клинкенберга, ведь так?

Что же изначально болело у бедной Ольги Александровны? Зачем по-медицински тщательно она нащупывает свои опухоли? Но не по-медицински опрометчиво отправляется на операции к одному и тому же Клинкенбергу, фактически изрезавшему её. А вот Сергея Михеевича Серова, врача Божией милости, не просто избегает — она не единожды выговаривает Ивану Сергеевичу за то, что тот обсуждал с ним здоровье «Ольгуны».

Потом в известной Шмелёву «семье Ивониных» умирают родители. Уставшая и несчастная от непонятной ей самой вечной усталости, отнюдь не свойственной женщинам, прожившим жизнь едва ли не девственную, Ольга Александровна замечает только, что оставшийся ребёнок знает французский — как-нибудь с ним всё устроится. Как это страшно, когда не слышно почти ничего кроме своей боли.

Можно вспомнить и о чтении Чехова вдвоём с Джорджем-Георгием, и о поездках загород со своим патроном. Но не хочется, довольно о прошлых встречах, о фотографиях на море и прочих свидетельствах искушённости и страха перед жизнью.

Можно только повторить её же слова: «Много в чём я виновата, но только не в том, в чём ты меня обвиняешь».

Всей тайны этой вины уже никто не узнает.

А судьба своя увидена ею самой в предсказании старца Симеона-Богоприимца, обращённого к Божией Матери: «…и Тебе Самой оружие пройдёт душу, да откроются помышления многих сердец». О каком оружии говорит Симеон? — спрашивает О.А. у никогда не размышлявшего в этом направлении Ивана Сергеевича. Увы, скальпель хирурга чаще властен над смертью, чем над жизнью. А помышления Шмелёва о нарушенном Плане всякого человека объясняют «страдания великие» лишь как следствие.

Ольга Александровна умрёт через несколько лет после И.С. в неизбежных при этом заболевании муках. Надо надеяться, средств оказалась достаточно, чтобы вынести их достойно с помощью дорогих лекарств.

В 2000 году большого русского писателя Ивана Сергеевича Шмелёва и его жену Ольгу Александровну Шмелёву потомки перезахоронили при огромном стечении читателей «Человека из ресторана», «Богомолья» и «Лета Господня» на старинном московском кладбище Донского монастыря, в той земле, где лежат его отец, его замоскворецкие предки. Могила, поначалу весьма скромная, ныне приобрела достойный вид благодаря правительственной помощи.

Спустя непродолжительное время совсем близко на том же Донском кладбище Москвы перезахоронены ещё две четы дорогих друзей писателя — супругов Ильиных Ивана Александровича и Натальи Николаевны и супругов Деникиных Антона Ивановича и Ксении Васильевны. Они также перевезены стараниями Фонда русской культуры — заслуга очень большая. Из Европы, некогда приютившей их, знаменитые русские изгнанники наконец вернулись и нашли упокоение в родной земле, на что не смел и всё-таки надеялся, кажется, только И. С. Шмелёв, более всех во всей первой эмиграции склонный к вере в Божии чудеса, в Небесное провидение.

Тысячи и тысячи русских скитальцев остались лежать за родными пределами. Среди них бедная Ольга Александровна Субботина, так страстно мечтавшая снова оказаться на берегах любимой Волги в родном Рыбинске. Остаётся надеяться, что её трепетное, общительное сердце очень неспокойной женщины, сумевшей по-своему полюбить неведомую прежде Голландию и добиться уважения к себе вопреки всем трудностям и предрассудкам, также успокоилось после всех невероятных страданий.

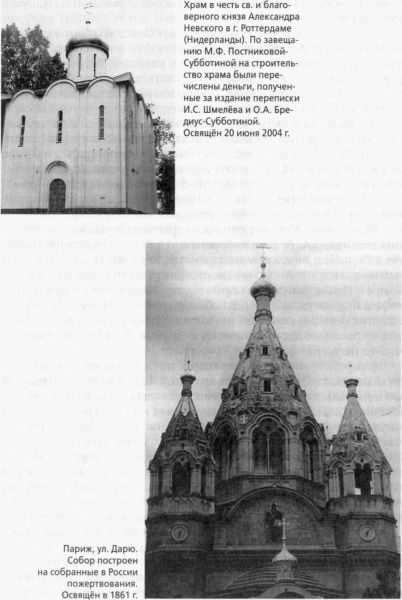

Среди сквозных деревцев близ русского храма в Гааге расположилась могила Ольги Александровны Бредиус-Субботиной и жены брата Сергея, умершей много позже и тоже от рака. Именно она сохранила переписку И. Шмелёва и О. Субботиной. По её завещанию на деньги, вырученные от их публикации, в Голландии, в Роттердаме, воздвигнут храм Александра Невского. И это ли не Божие Провидение?

Над прахом этих двух женщин большой, красивый, белый восьмиконечный православный крест отражается в безупречной глади мраморной доски, лёгшей у его подножия. Всё в высшей степени достойно родственников известного уважаемого рода Бредиусов и веры усопших русских.

А смерти нет, потому что есть примирение с высшим «Планом». Поиски неспокойной Ольгой Александровной «другого», «не этого» — явление новейшего времени. Последнее, может быть, самое трудное, полное высокого полёта духа испытание Ивана Сергеевича на прочность, выдержано им с честью исходя из древних, как мир, законов евангельской любви. Этому посвящено наше повествование, подтверждающее любовь и верность двоих как ведущую составляющую брака, как фундамент нравственной традиции и общественного здоровья. Их носители — именно двое, как велено суровым и многомилостивым Русским Богом и как Ему было угодно распорядиться судьбами героев «Романа в письмах».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

ЧТО ВСЕГО МИЛЕЕ

ЧТО ВСЕГО МИЛЕЕ Что всего милее Для тебя, мальчишка? В хлебе — горбушка, В капусте — кочерыжка, В варенье — пенка, А в школе —

«Что из виденного из всего…»

«Что из виденного из всего…» Что из виденного из всего Твой последний выделил бы взгляд? «Никого, мой друг, и ничего», — Перед смертью правду говорят. Да и почему бы не забыть То, чего могло бы и не

Только и всего

Только и всего теперь мне понятна суть она вспыхивает в моих желаниях в моих невзгодах в размолвках в блужданиях в бредовых снах теперь мне понятна суть теперь искать

70. Слаще всего

70. Слаще всего Слаще всего, как, во мраке не видя дороги, Сном непробудным вздремнется в гнетущей тревоге; Слаще всего, когда память над прошлым не рыщет; Слаще всего, когда сердце в грядущем не ищет; Слаще всего, когда думы в безвольи, в бессильи Крылья, как парус,

Всего две рюмки…

Всего две рюмки… Эта студенческая вечеринка мало чем отличалась от вечеринок прошлых. Только сейчас молодежь собиралась не в общежитии, а в двух смежных комнатах родителей Эммы К.— Мама! — заявила Эмма — студентка второго курса консерватории, — вы только, пожалуйста,

ВСЕГО НЕ ПРЕДУСМОТРИШЬ

ВСЕГО НЕ ПРЕДУСМОТРИШЬ 19 октября 1943 года на нашем крыле фронта большое и радостное событие: освобождена Пятихатка.На следующий день командир части сообщил нам о переименовании фронтов: наш Степной переименован во Второй Украинский, сосед слева, Юго-Западный (его

«ВСЕГО НАИЛУЧШЕГО!»

«ВСЕГО НАИЛУЧШЕГО!» 1В конце февраля (числа точно не помню), отстояв сутки, я подошла к привычному деревянному окошечку во флигеле возле тюрьмы на улице Воинова, привычно выговорила Митину фамилию, привычным движением протянула тучному молодцу деньги. Однако, скосив глаза

После всего

После всего Уже древние римляне знали, что post coitum omne animale triste est, nisi gallus, quis cantat («После соития все животные грустят, кроме петуха, который поет»).Одна поэтесса преподнесла мне книгу своих вполне профессиональных стихов под названием «Флорентин, или Послесловие к оргазму»

«Всего только двенадцать лет после отмены рабства…»

«Всего только двенадцать лет после отмены рабства…» Между тем книга «Пешком по Европе» была написана уже после исторических событий 1877 года (она вышла в свет в 1880 году).Характеризуя смысл забастовочного движения, развернувшегося за океаном в 1877 году, Энгельс писал:

4. Скуратов запевает после первой, а Степашин — после третьей...

4. Скуратов запевает после первой, а Степашин — после третьей... Нынче вроде не до песен. Особенно политикам: кризисы, реформы, повороты, переломы... Но и сейчас в коридорах власти нет-нет да и чокнутся, вздрогнут — и зазвенит застольная нота. Да и на банкетах, до которых

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА С чувством высокого благоговения приходят люди под сень Михайловских рощ. Пушкин! Сколько света в этом дорогом имени! С каким волнением вступают люди на крылечко деревенского дома поэта! Как внимательно и подолгу рассматривают комнаты, книги, рукописи,

Желать всего

Желать всего Ши, Синсен.Можно ли создать в доме атмосферу вечного праздника? В новой книге она позволила любви победить. После напряженного труда Сигрид Унсет Сварстад была как выжатый лимон. Зато книга опять принесла неплохой заработок.До конца года Сварстад успел

Со всего плеча

Со всего плеча — Ну как? — спросил генерал.— Ничего не видно, — ответил летчик.— Прекрасно, — облегченно вздохнул генерал. Сегодня же перебросить на правый берег еще несколько десятков орудий. Если свой летчик с бреющего полета в названных заранее местах не заметил

Что всего важнее

Что всего важнее Юные читатели этой книги найдут в ней образы своих сверстников — тех, кого они знают и видят в школе, колхозе, на производстве, с кем они делят свои повседневные ребячьи радости, дела и заботы которых им хорошо известны. Здесь они прочтут о ребятах, которые