Путешествующие дети

Путешествующие дети

Описывая собственные перипетии оккупационных лет, я вроде бы прервала повествование о трех моих двоюродных братьях и сестре: Рысе и Монике Быховских, Роберте Осносе и Павелеке Бейлине.

Густав и Марыля Быховские с двухлетней Моникой и пятнадцатилетней Крысей в начале сентября 1939 года добрались до Вильно и перевели дух. Красивый, богатый город, далеко от линии фронта, во время войны был почти не тронут. При всем наплыве беженцев, удавалось и крышу найти над головой, и перекусить в одном из множества элегантных ресторанов. Отдохнуть и поразмыслить, как быть дальше. К сожалению, вопреки предвидениям Густава, надежды на скорое возвращение домой с каждым днем улетучивались. Из расположенных повсюду репродукторов неслись тревожные сообщения. Немцы продвигались в глубь Польши. С 8 сентября продолжалась осада Варшавы. Из громкоговорителей по городу раздавался хриплый голос президента столицы Стефана Стажиньского, призывавшего варшавян к сопротивлению.

17 сентября 1939 года, когда большую часть Польши немцы уже заняли, с востока вошла Красная армия. Ночью польские власти Речь Посполиты оставили страну и перешли румынскую границу, а на следующий день с утра появились в предместьях Вильно русские танки. Первая советская оккупация длилась почти сорок дней, но город нормально функционировать перестал сразу же. Голодные русские солдаты опустошали магазины и склады с провизией. Вдруг стало не доставать муки, мяса, соли, сахара, масла, спичек Люди выстраивали за хлебом километровые очереди. Перед пекарнями место занимали с пяти утра. Через несколько часов удавалось добыть буханку черного, точно глинозем, хлеба. Не хватало средств гигиены, лекарств, одежды, обуви. Не было топлива, и на растопку шли деревья и заборы. Густаву приходилось часами простаивать в очереди за ведерком угля, мизерным количеством молока, каши для семьи.

5 ноября в Варшаве Гитлер в Уяздовских аллеях принимал парад победителей. Польша вновь была порабощенной: немцами — одна ее часть, советскими — другая. Люди еврейской национальности хорошо понимали, что возврат на территории, занятые немцами, им грозит гибелью. Но и оставаться в большевистском Вильно было небезопасно. Немедленно начались расстрелы, аресты, угоны в Сибирь, в лагеря. Репрессии касались поляков и евреев, аристократов и коммунистов, интеллигенции и простых людей, мирных жителей и военных.

10 ноября, согласно советско-немецкой договоренности, Вильно и часть виленского округа отошли к Литве. Когда 27 ноября советские части покинули город, жители с облегчением вздохнули. Прекратились террор и голод. Снова в магазинах появились продукты. Налаживалась жизнь, хоть и случались время от времени эксцессы — антилитовские, антипольские и, как всегда, когда народ раздразнили, антисемитские. Поначалу литовские власти в отношении поляков были настроены доброжелательно. Действовали польские школы, университет им. Стефана Батория, выходили польские журналы, без всяких помех функционировали различные польские институты. Правда, в Ковно ликвидировали польское консульство, однако заботу о беженцах взяло на себя посольство Великобритании, которое оформляло полякам выезд за границу.

Густав связался с Американским обществом психоаналитиков, которое намеревалось любой ценой вытащить его с семьей в Америку. Только прибыть в Стокгольм, где их уже ждали дорожные документы и деньги. Но без Рыся ехать они не могли.

Марыля приехала за ним в Варшаву, однако отправиться с ней поездом он не решился — у него не было должных документов.

И тогда Рысь, чтобы добраться до Вильна, вынужден был воспользоваться зеленой границей. Из районов, занятых немцами, таким вот образом бежали тысячи людей, прежде всего евреев, в надежде, что через Литву попадут прямиком на Запад. Вот как позднее он описал этот путь: Ночью, в сорокаградусный мороз, утопая по пояс в снегу, люди, точно звери, убегали из Варшавы, гонимые и той, и другой оккупациями. Мужчины и женщины с детьми на руках проскальзывали между выстрелами через пограничные кордоны. Многие не дошли. Избитых, измученных, немцы по целым дням держали на открытом воздухе, арестовывали и не раз вновь возвращали на литовские и советские посты, перебрасывая с одной стороны границы на другую, — назад. Они возвращались в изголодавшийся Белосток или Львов, а то, если хватало сил, в измученную Варшаву или Лодзь. <…> У тысячи, протоптавших эту дорогу, она, доведя их до Вильно, властно требовала дань-жертву. Ею могло стать все наличное имущество, включая сюда последние сто злотых или сторублевку, которые немедленно отбирались… Иногда это были обмороженные пальцы, руки, ноги, уши, а то и лицо… Десятки маленьких детей умерли с голоду на этой несчастной «нейтральной полосе», на ничейной земле, застряв между немецкой и советской линиями фронта. Многие, уже добравшись до Вильно, замерзали в лесу или умирали от воспаления легких. Это была очень трудная тропа. Когда я шел по ней в декабре 1939-го, ее освещала луна, и небо улыбалось ей звездами. Светлая, вьющаяся между могучими, черными соснами, она напоминала человека, заблудившегося в ночи.

Когда наконец он прибыл в Вильно, выбраться в Стокгольм уже было нельзя. Морской путь контролировался немцами, которые обстреливали и обыскивали латышские и эстонские суда, выискивая всех мужчин от восемнадцати и до пятидесяти лет. На самолеты из латышской Риги не было билетов. Решили переждать зиму. Рысь, чтобы не терять попусту времени, начал пока заниматься в университете на экономическом и социологическом отделениях. А литовцы меж тем усилили антипольскую политику. Началось спешное олитовливание школ и институтов, исчезли польские вывески и надписи, названия улиц, с домов убрали польские гербы и эмблемы. Закрывавшиеся учебные заведения функционировали теперь тайно, благодаря чему мальчишка мог по-прежнему слушать лекции и вроде бы нормально жить. Не будь этих польских ограничений, можно было даже подумать, что жизнь в Вильно течет своим чередом. Пропитания хватало, везде открыты рестораны и кафе, вовсю шла торговля валютой и фальшивыми документами, и все не переставая уверяли друг друга: вот-вот положение улучшится.

Ранней весной 1940 года Быховским удалось-таки вылететь из Риги в Стокгольм. Но там они опять угодили в ловушку. Война охватила всю Европу, и попасть из Швеции в Америку нельзя было уже ни по воде, ни по воздуху. На Северном и Балтийском морях шли немецко-английские бои. Немецкие налеты на Британские острова ликвидировали воздушные сообщения с Соединенными Штатами. Одновременно с налетами началась «битва за Атлантику». Немцы атаковывали все суда и корабли, плывшие через океан.

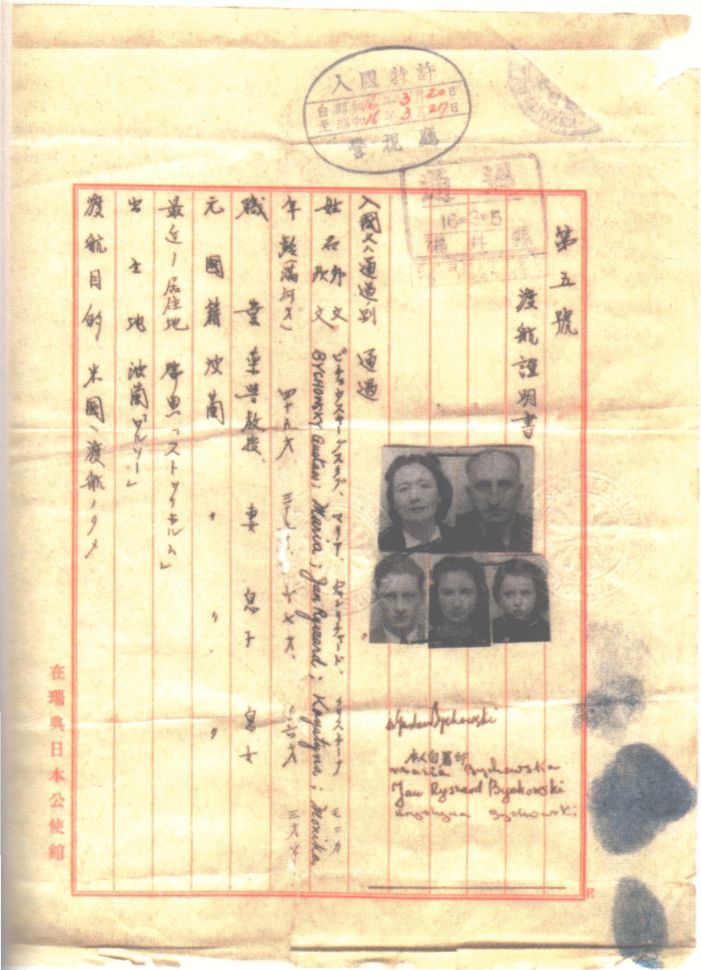

Уже ни у кого не вызывало сомнения: победив Европу, немцы примутся за Советский Союз. И небезосновательно мучил страх: жертвами атак прежде всего станут евреи, пребывающие на захваченных Россией восточных землях Польши. Тогда возникла идея эвакуировать тех, кому угрожала опасность, в тот далекий мир через Сибирь и Японию. Нам пока мало что известно об инициаторах этой затеи и ее исполнителях. Вполне возможно, что ее разработала польская разведка по договоренности с двумя консульствами в Ковне: голландским и японским. Голландец Ян Звертендийк выдавал свидетельства, заверяя, что в Антильскую Голландию въезд безвизовый. На основе этих свидетельств японский консул Хиунэ Сугихара ставил в паспорта японские транзитные визы.

Рышард Быховский, Вильно, 1940 г. Открытка Кшиштофу Бачиньскому.

Японское консульство в Ковне действовало во время войны как разведывательный центр, сотрудничавший с польской разведкой по выявлению непонятных немецко-советских отношений. За информацию, полученную от поляков, японцы оказывали им помощь, предоставляя свою дипломатическую почту и тайно переправляя офицеров польской разведки в свои разведывательные отделения в Европе. Все это поспособствовало тому, что японское Министерство иностранных дел согласилось выдать польским гражданам шестьсот виз. Известие распространилось молниеносно, и около японского консульства в Ковно стали расти толпы жаждущих. Среди них, наверное, находились и Быховские, которые только что вернулись назад из Стокгольма.

15 июня 1940 года советские танки вновь вошли в Вильно. Началось второе советское вторжение, на сей раз растянувшееся на год и, разумеется, со всеми вытекающими отсюда последствиями, как то: грабежи, голод, аресты, массовая департация в глубь России поляков, литовцев, латышей. Тем больше возлагались теперь надежды на японское консульство. Сугихара спешил. Сначала визы выписывались ручкой, потом прибегли к соответствующей печати, которую поляки, работавшие в консульстве, тотчас же подделали и начали сами проставлять ее на паспортах. Считается, что тогда было выдано шестьсот тысяч виз (в том числе две тысячи официально) главным образом евреям.

Через два месяца после присоединения Литвы к Советскому Союзу японское консульство в Ковно закрыли, а Сугихару перевели в Прагу. Говорят, он продолжал выписывать визы, уже сидя в поезде. Быховские, с большим трудом получив выездные документы из России и билеты на поезд, двинулись зимой по транссибирской железной дороге из Москвы во Владивосток. Путешествие длилось двенадцать дней. Маленькая Моника перед самым отъездом заболела коклюшем. В поезде все это время у нее был страшный кашель и рвота. Русские панически боялись заразных болезней, узнай они, что ребенок болен, всю семью сняли бы с поезда и оставили на безлюдной сибирской станции. А потому при появлении контролера родители с головой накрывали девочку шубами и пледами, чтоб не слышно было ее сипа. Но тогда она начинала задыхаться.

После последнего тщательного досмотра, 5 февраля 1941 года, они сошли в оледеневшем старом Владивостоке, в самый пик сибирской зимы. Оттуда на видавшем виды разваливающемся рыбацком катере на двадцать человек, в который влезли сто, полдня плыли к небольшому порту Цуруга в Японии. Им здорово повезло. Не выдержав следующего рейса, катер пошел ко дну.

Въездная виза Быховских в Японию

В Токио прибывшим оказал теплый прием польский посол Тадеуш Ромер. На время их пребывания в Японии он снял гостиницу и помог достать билеты на корабль, отплывавший в Калифорнию. Не так-то легко оказалось это сделать. Суда были переполнены. Приходилось долго ждать места. За два дня до отъезда Марыля вдруг заметила, что покрыта красными пятнами. Густав с ходу определил: ветрянка. Он отлично знал — строгий американский контроль в порте ни за что не пропустит ее в таком состоянии на пароход. Достать билеты на другой рейс невозможно.

Он предложил Марыле лечь в постель и не впускать в номер прислугу отеля. Сбегал в город и купил в огромном количестве тонкой черной материи. Укутал ею Марылю с ног до головы, а удивленной горничной пояснил, что у жены тяжелейшая депрессия по утрате родины, и, надо надеяться, столь невероятный траур позволит ей сохранить в себе подобие внутреннего равновесия. Через два дня в черной вуали и траурных шелках она поднялась на борт корабля, а муж, показывая медицинским служащим приглашение, добавлял, что как дипломированный психиатр берет на себя ответственность за состояние здоровья жены. Все долгое путешествие по океану прошло в закрытой каюте. В апреле 1941 года они достигли Сан-Франциско.

После капитуляции Франции Юзеф Оснос, следуя инстинкту самосохранения, стал настаивать на немедленном отъезде из Европы. Америка, Бразилия, Индия, но лучше всего — Палестина. Однако это было все равно, как выбираться сейчас из Варшавы. Во-первых, не было денег. Во-вторых, попасть из Румынии на Ближний Восток можно было только через Турцию, а Турция находилась в дружеских отношениях с немцами и не испытывала никакого желания помогать еврейским переселенцам в их бегах, предоставляя им транзитные визы. В конце концов с огромным трудом им удалось получить служебную визу в Голландскую Индию, и следующие полгода они пытались выйти на турецкое посольство.

Можно только удивляться тому, как далеко весь мир зашел в заговоре против евреев, делая всё, чтобы их не спасать. Как будто так трудно было создать «зеленую зону», которая позволила бы смертельно усталым, отчаявшимся людям обрести безопасное убежище и крышу над головой. Потоп уже настигал очередной страны, а везде с автоматической педантичностью продолжала действовать система виз — въездных и выездных, служебных, транзитных и Бог ведает каких еще. Преодолеть все препоны, добыть деньги на соответствующую оплату, расшевелить бюрократическое бездушие служащих — все это казалось задачей невыполнимой, решить ее можно было лишь при одном условии: в затылок дышит смерть.

В октябре 1940 года над ними смилостивилось Провидение, послав на Бухарест землетрясение. Роберт и поныне считает именно это происшествие своим сильнейшим переживанием военных лет. И однако оно оказалось во спасение. В убежище, куда сбежались перепуганные жители окрестных домов, Юзеф познакомился с турецким послом, который, как выяснилось, жил поблизости и вместе с семьей спустился в тот же самый подвал. Очарованный обаянием и обхождением Юзефа, он принял его за французского дипломата и пообещал помочь в хлопотах по добыванию виз. Через два дня у них уже были проставлены нужные штемпели в паспортах. Таким образом они могли устроить себе визы в Ирак, а там рукой подать до Палестины.

В декабре 1940 года они приехали в Констанц, откуда на пароходе, переполненном беженцами, среди которых было множество поляков, сутки плыли до Стамбула. В порту на судно вошла турецкая полиция, проверила документы и предупредила, что имеющие транзитные визы в городе могут задержаться не больше, чем на двое суток.

В течение этого времени Юзеф с Мартой, оставив маленького Роберта со знакомыми, с которыми подружились на корабле, бегали по городу, чтобы раздобыть хоть какую-то возможность для получения визы в Палестину. Они побывали в польском консульстве, в еврейской общине, в десятке ресторанов, отелей и кафе, где обитали маклеры, умевшие за плату провернуть любое дельце. Но все было напрасно. Англичане не хотели дразнить арабов и не пускали евреев на Обетованную Землю. Означенный час минул. В очередной раз пробегая ночью по Стамбулу в поиске каких-нибудь влиятельных людей, которых им рекомендовали, они проскочили отель, где их по обыкновению ждал Роберт, и даже не заметили, что сын сидит сейчас на ступенях дома в пижаме, потому что не может заснуть. В себя они пришли, услышав за спиной топот маленьких ножек и разрывающий сердце крик «Мамочка!»

Среди всех перипетий, скандалов с турецкой полицией, опасностей быть арестованными, страха, что их выдворят вон из страны, перед лицом абсолютной невозможности получить визу в Палестину, они решили ехать в Ирак. Транзитную визу через Сирию — французскую колонию, которая контролировалась властями Виши, они получили во французском консульстве благодаря родившемуся в Париже Роберту. И в итоге поездом Taurus Express, покинув Стамбул и пересеча пустынный экзотический ландшафт, в январе 1941 года добрались до столицы Ирака Багдада.

Волшебный сказочный град предстал грязным, запущенным и вонючим городишкой, где в горло не лез ни один кусочек восточной пищи, разве что крутые яйца, сваренные украдкой в отеле на привезенной из Польши электроплитке. Но магические силы по-прежнему не оставляли их. Им дали адрес скромного и дешевого отеля, важно именуемого «Семирамис». Когда смертельно уставшие они добрели до него, владелец араб отрицательно покачал головой: свободных мест у него не было. Потеряв всякую надежду, они пытались уговорить его на всех языках, какие только знали, включая румынский. Нет, не понимал. Они старались заставить его войти в их драматичное положение, в котором оказались, и вконец измученные сунули под нос свои польские паспорта. Неожиданно он смягчился. Дал понять, чтобы подождали, исчез и вернулся с высоким худым мужчиной, который спросил их на чистейшем польском: «Чем могу быть полезен?» Потом что-то шепнул по-арабски хозяину гостиницы, и тотчас нашлась свободная комната, а когда уложили в постель заснувшего Роберта, пригласил их на ланч и снова спросил, что еще может для них сделать?

Вот так в их жизнь вошел пан Мись, спаситель и опекун, ставший позже их другом на всю жизнь. Он и вправду был похож на всемогущего и доброго Духа, который появляется в нужный момент, чтобы помочь, и тотчас исчезает. Но это был самый что ни на есть реальный человек, хоть и таинственная личность. Поляк из Варшавы, необыкновенно талантливый лингвист, бегло знавший двадцать четыре языка, в том числе и восточные. Что он делал в Багдаде? Почему так скромно жил учителем немецкого? Как так получилось, что именно на него они наткнулись? И наконец, с какой стати ему ими заниматься?

Прежде всего, предупредил он, обязательная прививка от холеры, желтой лихорадки, тифа и других тропических хворей. Потом свел Юзефа с британским консулом. Оказалось, что с таким трудом добытые визы до Голландской Индии уже не действительны, поскольку Голландию захватил Гитлер. Консул предложил визы в Британскую Индию. Пусть пока поживут себе спокойно в Бомбее, переждут войну, в то же время можно попытаться достать визы в Америку, которая ежегодно принимала определенное число беженцев. Они вняли его совету, и через две недели, проведенные в Багдаде, отправились в очередное путешествие.

Сначала до Басры, самой большой примечательностью которой были бесконечные финиковые рощи. Оттуда на пароходе, принадлежавшем англо-индийской компании морского судоходства, вышли в Индийский океан. Недели, проведенные тут, в толпе индусов — непонятных и приветливых, походили на сказочное приключение. Они плыли мимо персидских и арабских островов, воды океана играли всеми оттенками голубого и зеленого, а по ночам синее небо сверкало никогда до этого не видимыми звездами. Невероятным переживанием стала стоянка в султанате Мускат, где на корабль взгромоздились толпы продавцов, предлагавших неизвестные лакомства и фрукты, а маленькие арабчата юрко ныряли в поисках огромных раковин, которые продавали за гроши. Роберту досталась такая раковина — он посчитал ее своим самым ценным сокровищем.

В феврале 1941 года они прибыли в Бомбей. С помощью встреченных там земляков сняли комнату и купили на барахолке пару дешевых вещей. И тогда, поставив посреди стола раковину, Роберт твердо произнес: «Здесь — наш дом!»

Но терзания мальчика на этом не кончились. Передо мной привезенная из Нью-Йорка страничка выцветшего листа бумаги в линейку с заглавными буквами:

EURPEAN BOYS HIGH SCHOOL

PANCHGANI

Dist. SATARA[81]

Дорогие мамочка и папочка

Теперь от начала и до конца мое путешествие и первые впечатления о школе. Ну вот как только поезд тронулся учитель сразу же познакомил меня с несколькими мальчиками, но я сними почти не разговаривал, потомучто смотрел в окно, начинались горы и туннель. Хорошо что наш поезд был электричкой и можно было из окна смотреть в туннель. Чуть позже познакомился с одним из мальчиков, с которым разговорились. В Пуну мы приехали в 12.30. Там съели ланч и может час еще ждали автобуса когда он приехал (был таким огромным, что в него вместилось 17 мальчиков и как только я поднимался, ударялся головой о его верх) на крышу положили часть вещей (мои остались чтобы ехать другим автобусом). Через каждые пять минут езды автобус полчаса чинили наконец мы тронулись. Думал у меня вылетят все внутренности так трясло из-за ужасной дороги. До этого она вилась в горах серпантином. В шесть приехали в Панчкани, которое находится довольно высоко в горах. Здесь я стоял, как дурак (учитель должен был приехать на другом автобусе). Наконец мной занялась одна пани. Мальчики проводили меня к дому. Как только я сюда пришел должен был возвращаться так как мои вещи уже приехали, после того как мы умылись и переоделись, поужинали и легли спать. На следующий день все мальчики спрашивали мою фамилию и каверкали ее как им вздумается. Руководитель нашего класса — индус, пан Р. Урду нас обучает учитель, которого папа видел на станции. По природе у нас пан Д., англичанин. Друзей у меня к сожалению только половина. Есть один, который меня не навидит и старается, чтобы меня не любили. Школа состоит из четырех домов и нескольких школьных домов. Я сплю в самом маленьком «Maykroft»[82], в нем едва вмещается 12 кроватей. 11 мальчиков ходит в тот же класс, что и я. Я хожу в четвертый класс. Учение идет у меня довольно хорошо. Несмотря на то, что я страшно переврал диктант поскольку ничего не понимал, мамочка, смотри [тут идут написанные в линейку непонятные знаки] — это алфавит урду, я написал его по памяти, он читается в обратном порядке. Покажите это пану мисю, сможет ли он прочитать. Еда здесь тошнотворная, с утра, как только просыпаемся, мы идем в школу и пьем несладкий чай. В восемь на завтрак черствый хлеб чай естественно несладкий, поридж (до которого не притрагиваюсь) и бананы. В час у нас ланч мясо (острое, как дьявол) кари (до которого не притрагиваюсь) пудинг (сладкий рис). В 4 чай: черствый хлеб и несладкий чай. В 8 на ужин суп (холодная вода с очистками) закуска (холодное мясо и овощи, когда на них гляжу, мне становится дурно) бананы или манго в остром соусе, к этому хлеп и теплая вода. Сегодня на завтрак была важная вещь: яйца. Такова наша еда. С мытьем большие трудности в Панчкани очень мало воды. Одежда моя у леди, и по требованию мне ее выдают. Всем кланяюсь. До свидания. Целую 1000000000000000000000000000 раз. Роберт.

Через два месяца после приезда в Бомбей его отправили в Панчгани — католическую школу для европейских мальчиков. Он чувствовал себя там прескверно: самым трудным оказалось выдавать себя за католика, не имея при этом ни малейшего представления об основных понятиях этой религии. Однако с пребыванием в школе справился, выучил английский и вернулся в Бомбей. Ему было четырнадцать, когда в ноябре 1943 года родился его брат Питер.

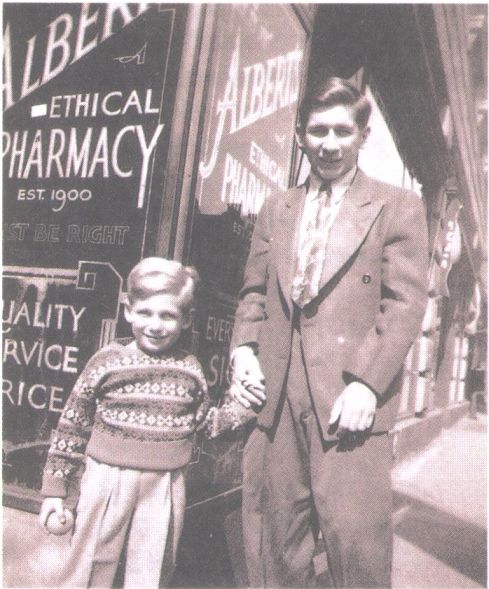

Питер и Роберт Осносы в Нью-Йорке

В декабре 1943 года они получили американские визы, которые ждали два года. С Робертом и двухмесячным малышом сели на корабль и поплыли через Тихий океан в Сан-Педро в Калифорнию, а оттуда направились в Нью-Йорк, чтобы начать жизнь сначала. Сходя с парохода, Роберт заметил, что на всех его американских сверстниках длинные брюки и только он один на европейско-индийский манер одет в шорты. Это его покоробило. И он вытребовал право, чтобы первой в Америке покупкой были для него брюки. Надев их, он понял, что стал взрослым. Но еще важнее было осознавать, что никогда больше ему не изображать из себя кого-то другого.

В июне 1943 года шестнадцатилетний Павелек Бейлин полностью сменил свои официальные документы. Отныне он — Павел Курчатовский, ему восемнадцать, он сын крестьянина из подваршавской деревни. С фальшивым аусвайсом он выехал товарным поездом из Варшавы на работы в Германию. Всем стало ясно, что другого выхода нет. В Миланувке под Варшавой, где он жил с дедом, бабкой и тетками «по арийским бумагам», вид темноволосого паренька стал вызывать подозрения. Кто-то из этого селения донес в гестапо, что парень скрывает свое истинное происхождение. Хорошо, что симпатизировавшие ему жители успели мальчишку предупредить, чтобы в день прихода гестапо не возвращался домой. И гестаповцы действительно явились на улицу Чихую 24, где он проживал с родными. Не застав его, пообещали прийти завтра. Одна из теток тотчас же увезла его в Варшаву и спрятала у друзей.

Живой и темпераментный хлопец не желал принимать всерьез предупреждений о грозившей ему смертельной опасности. Не сиделось дома, и он стал гонять по городу, навещая довоенных приятелей, ведя обычную, но теперь для него запретную жизнь. Однажды пробудил подозрение у синей полиции[83]. Его задержали, забрали в участок. Каким-то чудом, кажется за деньги, врученные через посредников, его освободили.

По совету друзей из АК, напуганные тетки уговорили его добровольно согласиться на работы в Германии. Там, представлялось, легче скрыть происхождение. Через подпольные связи достали новые документы. С ними он и отправился в Арбайтсамт, его приняли. Товарным поездом, с толпой товарищей по несчастью, взятых во время облавы, он доехал до главного распределительного пункта принудительных работ, на которые свозили сюда со всей Европы, — Вильгельмсхаген под Берлином, где в деревянных бараках, огороженных колючей проволокой, они провели в ожидании работ три дня.

Как «сельский», он, к счастью, получил направление в деревню, Надрению. Работа на заводе была куда тяжелее, а минимума питания с трудом хватало, чтобы выжить. Постоянно недоедать, без навыка к физическому труду — таких условий он мог просто не выдержать.

Его приставили батраком на службу к жене бауэра. Службу здесь легкой не назовешь, но Павел, рассказывая об этих годах после войны, никогда не жаловался. Зато охотно развлекал слушателей трагикомичными историйками об авансах со стороны его хозяйки, «военной» вдовы, по его представлениям, в солидных летах. Она соблазняла его сытным питанием, что при повсеместном голоде было гораздо большим искушением, чем всякие женские чары. Он с трудом переносил эти мучения. Не хотелось ей поддаться. Гонор не позволял набрасываться на вкусные колбаски с капустой. А желудок поносил эту глупость последними словами. В конце концов, не выдержав внутренних терзаний, он удрал. Нашел работу в другом месте. Но там возбудил подозрения. Снова побег. И так не единожды. Последние месяцы войны провел, бродя по лесу. Когда в Надрению вошли американцы, явился к ним и был отправлен во Францию, а оттуда — в армию Андерса.

Павел Бейлин в военной форме армии Андерса

После его возвращения в Польшу мы часто с ним виделись, несмотря на то, что он жил в Варшаве, а я в Кракове. Я была от него без ума. Это был один из самых мудрых и очаровательных людей, каких я знала. Но мы никогда не разговаривали друг с другом доверительно. Или серьезно. Всегда это было пикирование шуточками, анекдотами, смешками. Дурачились. Точно до войны. Даже в те годы, которые меньше всего подходили под юмор.

Его преждевременная смерть в 1971 году вызвала во мне чувство глубокой досады, что так и не удалось с ним по-настоящему сблизиться. Переходить черту, я думаю, мы избегали оба. О чем нам было говорить доверительно и всерьез? О том, что не выразить словами? Но мне совсем не жалко, что тогда не удалось и намека уловить на какие-либо с его стороны сетования по поводу его судьбы, что она сложилась так, а не иначе, да и не только во время войны, но и после. В моей памяти он остался не жертвой, а до наглости свободным и безумно остроумным человеком, который умел держаться запанибрата в отношении себя и жизни. Мне кажется, что такое представление о нем ему идет гораздо больше. В нашей родне избегали роль жертвы. Отсюда не сокрушается Янек Канцевич, рассказывая о своих жутких переживаниях. Не плачет над украденным детством Петя Валецкий. Или Роберт Оснос. Да и я не стала бы просто так погружаться в оккупационные испытания.

Сознание, что трагическое и комическое — неразрывные части одной действительности, которые не исключают друг друга, а, наоборот, составляют ее аверс и реверс, убеждение, что смехом можно побороть страх, сохранить достоинство, познать вкус победы над Судьбой, мне представляются намного полезнее. Может, во мне говорит моя еврейская натура? Ведь это ребе Нахман из Браслава учил, что человек о своем отчаянии должен говорить только с Богом. И то лишь пятнадцать минут в день. Не больше. А остальное время радоваться и веселиться, демонстрируя всему миру свое улыбающееся лицо.

8 июня 1945 года Флора Бейлин, тогда еще Эмилия Бабицкая, писала из Миланувки моей бабушке в Краков дрожащим и угасающим почерком: Моя дорогая Янинка! Нашла ли Ханка свою Йоасю? У меня нет никаких сведений ни о Павелеке, ни о Мани. Я в отчаянии. Очень тоскую. Постоянно неважно себя чувствую, я никак не поправлюсь. А потому прошу тебя, не забывай свою сестру и напиши мне как можно скорее.

Известий о Павелеке она так и не дождалась. Скончалась через несколько недель, и ее похоронили на кладбище в Миланувке под чужим именем, рядом с умершим за год до этого мужем Самуэлем, погребенным как Станислав Бабицкий.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

III. Елка в клубе художников. Дети мыслящие и дети облегчаемые. «Обжорливая младость». Вуйки. Толкающиеся подростки. Поторопившийся московский капитан

III. Елка в клубе художников. Дети мыслящие и дети облегчаемые. «Обжорливая младость». Вуйки. Толкающиеся подростки. Поторопившийся московский капитан Елку и танцы в клубе художников я, конечно, не стану подробно описывать; все это было уже давно и в свое время описано, так

X ДЕТИ

X ДЕТИ And when she was good, She was very, very good. But when she was bad, She was — horrid!!! Английская детская песенка.[11] Детей там любят и балуют, о стариках забывают и не заботятся о них, животных бьют и портят. Впрочем, все равно кошки там паршивеют, собаки облезают и покрываются экземой, а лошади через

«Дети лжи»

«Дети лжи» Оппозиция была избита, но еще не «добита». Она могла воспрять духом и помешать Лукашенко выиграть референдум, а выиграть ему нужно любой ценой.Здесь на горизонте и возникает Владимир Заметалин, тот самый, в чьем кабинете исчезла видеозапись избиения

ДЕТИ

ДЕТИ Моя мать родила одиннадцать детей. Первого в 1910-м, а последнего в 1935 году. Двое детей умерли маленькими в годы войны и голода. Младшая дочь умерла в двадцать лет из-за халатности врачей. Старший сын умер в пятьдесят шесть лет от рака. В момент написания этой книги в

Дети

Дети Кто-то сказал, что нужно жить долго: тогда до всего доживешь. Вот таким образом и я дожила до Международного года ребенка. Какая это радость для меня! Я выяснила, что не зря я всю свою творческую жизнь отдавала этой теме. Значит, это действительно было нужно!Теперь хочу

Дети

Дети Я давно перестал ценить свою жизнь, но пока она была — хотел, как и любой, каких-то положительных мыслей, чтобы разбавить негативы. Светлых окошек было не так много, но 1997 год начался одним из них — последней общей поездкой с Ольгой и сыном в заледенелую Лапландию. Идея

Дети

Дети Когда я искал своей цели, меня беспокоило, что я ничем не занят, и наконец без всякого видимого принуждения я взвалил на себя бремя. После этого я долго жил так, как вела меня жизнь и как однажды предсказала мне много лет назад маска. И вот теперь у меня было бремя, но не

Дети 56-го

Дети 56-го С какой и когда точки зрения кто на что будет глядеть: в одно и то же время одному будет что-либо приятно, а другому противно. Г. Р. Державин Мой концерт от Московской филармонии вела милая скромная женщина, лет на семь-восемь старше меня. Собственно, не вела даже, а

Дети

Дети Одна из дочерей Аркадия Натановича – Наталья – училась в Московском Институте стран Азии и Африки. Однажды она шла по коридору ИССА и услышала шепот за спиной:– Мужики, гляньте: вон идет дочь братьев Стругацких!Комментарий Бориса Стругацкого: Видимо, это –

30. Их дети

30. Их дети Какими бы странными и непонятными ни выглядели отношения Альберта Эйнштейна и Милевы Марич, но это был всё-таки брак – со своими радостями и трагедиями, счастливыми моментами и несуразностями.В 1904 году Милева родила первого мальчика, которого назвали Ганс. А

6. Дети

6. Дети И среди этой борьбы за имущество, за существование, сплетен, допросов, самоотвержения немногих, лицемерия во спасение, существовал островок — простодушный мирок детей. Дети спасли мне не только психику, но дважды и жизнь. В первый раз это было в пути.Перед

Мои дети

Мои дети Итак, моё существование продолжалось, и в нём начали происходить не только приятные, но и по-настоящему трогающие меня вещи. Доченька Ника вышла замуж за, как это теперь принято в нашей семье, артиста Павла Акимкина. Их роман начал развиваться в самый тяжёлый для

ДЕТИ

ДЕТИ К будущему дочерей и сыновей Шаляпин относился очень серьезно и взволнованно. Конечно, было бы странно, если бы в его семье искусство не стало главным увлечением детей, но вместе с тем Федор Иванович был убежден: художественный талант по наследству не передается и

Дети

Дети XVII век не любит детей — они наводят на него тоску. Их много рождается, много умирает в младенчестве. Жизнь и смерть настолько проворны, что не хватает времени привязаться к самым маленьким. Детей крестят только к 6–7 годам, когда детская смертность уже хорошенько

Дети

Дети Отношения с детьми были для Толкина поистине святы. И это было несколько больше, чем «обычная» отцовская любовь. Чтобы понять степень его заботы и внимания к каждому из детей, его восторга от самого их существования, следует помнить, что сам Толкин совершенно не

МОИ ДЕТИ

МОИ ДЕТИ Передав пост председателя земства моему преемнику Корнееву, я очень скоро вместе с семьей переехал в Петербург. Моя дочь Ирена с началом войны вступила сестрою милосердия в основанный царицей Александрой Феодоровной и носящий ее имя сестринский орден. Вместе с