Парень с неба

Парень с неба

10 апреля 1941 года племянник моей бабушки Густав Быховский с женой Марылей и детьми — четырехлетней Моникой, восемнадцатилетней Кристиной и девятнадцатилетним Рысем — прибыли на побережье Калифорнии. 15 апреля 1941 года, во вторник, сразу же после Пасхи, Рысь писал из Сан-Франциско в Варшаву своему другу Кшиштофу Камилу Бачиньскому: Дорогой Кшысик! Я тут пятый день. Путешествие прошло идеально, почти весь день солнце по дороге в Гонолулу, однако описывать его не хочется, во-первых, не имеет никакого значения, а во-вторых, рядом с проблемами, которые тут перед нами возникли, и новой жизнью, какую предстоит начать, жаль времени даже на то, чтобы думать об этом. Короче говоря, наше положение выглядит следующим образом: для отца возможностей уйма, но он ничего не может делать, поскольку нет эмигрантской визы, лишь обычная, туристическая. Следовательно, необходимо запастись назначением в какой-нибудь университет или учебное заведение, что не составляет труда, — пусть даже бесплатно, потом всем нам предстоит ехать на Кубу или в Мексику, и уже там, на основе этого назначения, получить вне квоты эмигрантскую визу. Все это легко устраивается, но, увы, на это уйдет 2–3 месяца, а хочется начать уже сейчас, ну и, сам понимаешь, мы без денег. Вернемся уже стопроцентными эмигрантами, и верю, все быстро наладится. Здесь большой спрос на психоаналитиков, которых постоянно не хватает, и они прекрасно зарабатывают. Об учебе пока не думаю, разве что каким-нибудь фуксом отхватить стипендию, а сейчас надо браться за любую работу. <…> Может, пригодились бы и мои каракули, которых уже набралось немало…

В 1999 году я привезла из Нью-Йорка эти «каракули», которые сохранила Моника Быховская-Холмс. Среди них есть цикл коротких стихотворений, а точнее — сжатые, поэтические рассказы под общим названием «Сентябрь 1939-го». Несколько милых стихов, написанных в Вильно и после, в них тоска по родному краю, городу, дому. Повесть «Возвращение», герой которой, подобно Рысю, бежит от немцев в Вильно, пересекая «зеленую границу», но потом отказывается от возможности уйти в свободный и открытый мир и через ту же «зеленую границу» возвращается в Варшаву для подпольной борьбы. Видимо, его здорово угнетало вынужденное, а скорее даже вымоленное отцом решение покинуть Польшу. Ведь он, как и все его поколение, был воспитан в духе патриотизма и верности отчизне. Борьба за свободу изначально была делом чести и совести. Его терзала мысль о предательстве.

В апреле 1941 года поэт Кшиштоф Бачиньский, спасаясь от гитлеровских расправ и укрывшись на несколько дней в больнице, видел сон, в котором он присутствует на собственных похоронах[84]. А в это время Рысь, с присущей ему оптимистической предприимчивостью, строил планы на новую жизнь. От отца он унаследовал умение молниеносно заводить близкие знакомства: на страницах его писем мелькают десятки людей, которые одаривали его своей дружбой, столь необходимой молодому человеку, оказавшемуся в одиночестве и на чужбине. Он решил никуда со своими не ехать, а остаться — исключительно по собственному желанию. И хотя в письме к другу пишет еще, что отправляется с родителями в Нью-Йорк, видимо, уже тогда он задумал учиться в Калифорнии.

22 апреля 1941 он писал отцу: В понедельник поехал в Беркли в университет. Не буду описывать подробностей, но мне там так понравилось, что подумал про себя: надо сделать все, чтобы сюда попасть. Какой-то студент, спросив меня, куда мне надо, вывел из гаража машину и подбросил прямо к дому проф. Неймана. Я зашел к ним и выпалил сразу все: что хочу учиться, но в первую очередь мне необходимо устроиться жить в Беркли, что без визы я не могу искать через университет работу и т. п. Одним словом, поскольку они живут одни, и я вижу, что его жена много работает, я предложил им, как это делают другие студенты, у них проживать, а за комнату и еду убираться, мыть, что потребуется, сидеть с ребенком. Они были о. [очень] любезны, особенно доволен он, что я без предрассудков и не отношусь предосудительно к мытью посуды. Сказали, что подумают, посоветуются, посмотрят, смогут ли предоставить мне ночлег и т. д. На следующий день вечером, то есть уже вчера, мне надо было звякнуть им. Набрался храбрости — и с понедельника мой адрес: с/о prof. Neyman 954 Euclid Ave, Berkeley, Calif.

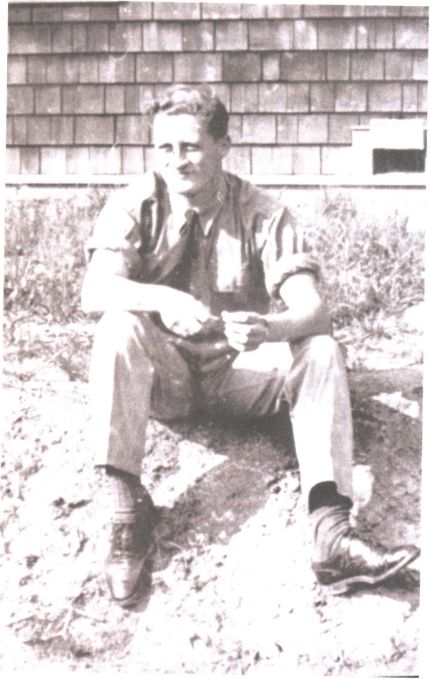

Рышард Быховский, 1941 г.

Ему удалось преодолеть массу сложностей для получения визы, разрешавшей остаться в США, без чего и речи не могло быть ни о какой учебе. Беспокоили его и финансовые трудности: оплата за семестр — 102 доллара 50 центов, семестров в году — два, сюда присовокупить административные траты, книги, личные нужды. Но как-то и с этим сумел справиться. На лето устроился каменщиком на каком-то строительстве и с гордостью сообщал, что до сих пор не разменял полученные от отца на дорогу двадцать долларов, ведь его постоянно кто-нибудь приглашает на ланч или ужин.

В Польском клубе он сделал доклад о положении на родине. Ему предлагали сотрудничать с польскими газетами. Он познакомился со многими интереснейшими людьми. Семья профессора Неймана отнеслась к нему, как к родному сыну, предоставив комнату с видом на сад и море, и охотно брала с собой в гости или на пикники. Профессор помог ему найти работу в бюро, чтобы оплачивать университет. Он прекрасно прошел все тестирования и был зачислен в Калифорнийский университет на отделение социологии и политологии. Учился и одновременно сотрудничал с польскими организациями, собиравшими деньги для польского подполья и выкупа узников, на посылки польским ученым и поддержку тем, кто скрывался.

Весной 1942 года он с великолепными результатами сдал экзамены, завершавшие первый год учебы. В военном безумии, которое охватило весь мир, сам он чувствовал себя абсолютно вне опасности, — жизнь предлагала прямую дорогу к покою и успеху. Но все тяжелее давался комфорт. Сразу после сдачи экзаменов он добровольцем пошел в польскую армию.

В польские вооруженные силы, которые собирались в Англии под руководством генерала Владислава Сикорского, солдат вербовали и среди тех поляков, кто оказался в Америке. Добровольцы без военного образования обучались в Канаде, сначала в подготовительном лагере в Уиндсор-Онт., а потом специализировались в Овен Сунд провинции Онтарио. Ему предоставили возможность выбрать род войск, в которых ему служить: морская служба, сухопутные войска, авиация. Самым строгим был отбор будущих летчиков. Возраст — от 18 до 24. Холост. Отличная физическая выправка, психически здоров, превосходное умственное развитие. Успехи польских дивизий в битве за Англию подвигали мальчишек на мечту стать летчиком. Рысь соответствовал всем требованиям квалификационной комиссии и весной 1942 года оказался в Канаде.

Стихотворение «Вечер в Виндзоре» не назвать шедевром. Но оно позволяет заглянуть в душу двадцатилетнего молодого человека, который, начиная новый этап жизни, решил подвести итог тому, что было до этого пережито. Находясь в очередной раз в чужом месте и опять среди чужих людей, всматривается в ночное звездное небо над Канадой, куда ему вскоре предстояло взлететь. Его ободрял месяц — единственная постоянная примета трехлетней его одиссеи.

Обнажал ты руины столицы,

Не сожженных пожаром сентябрьским,

Шел по тропам зеленой границы,

Не страшась комендантского часа.

Ты светил и на виленском небе,

Ты не стыл и в сибирской тайге.

Гор японских высокий гребень

Мне поведал тогда: ты — везде.

Вихрет снежную бурю ветер

В первый вечер — военный, виндзорский.

И в Варшаве мой месяц светит,

Где б мы ни были, путь наш — польский.

Какие сведения доходили до него из Польши? Что знал он о судьбе родственников и друзей? Об облавах, казнях, преследованиях евреев, об их отправке в Освенцим? Его мачеха Марыля напрасно пыталась связаться с матерью, попавшей в варшавское гетто. Письма, адресованные: Хелена Ауербах, Гжибовская 24, Польша, Варшава, — возвращались в Нью-Йорк с нераспечатанной припиской по-французски: «On ne peut pas remettre des lettres avec avis de reception adress?es aux juifs. Bureau de poste a Varsovie»[85].

Никто никогда так и не узнал, как она погибла.

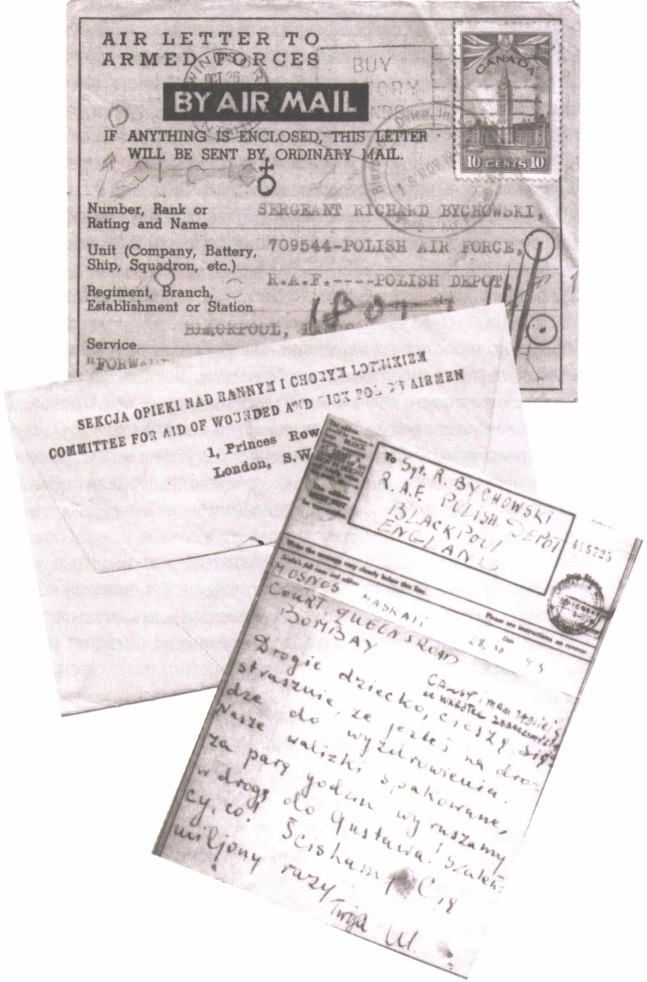

Квитанции на бандероли, которые посылались Кшиштофу Бачиньскаму, и его отметка об их получении

В июле 1942 года немцы начали акцию по уничтожению варшавского гетто. На смерть ежедневно отправлялись тысячи людей. 5 августа вывезли в неизвестном направлении, скорее всего в Треблинку, детей из Дома сирот. С ними были Януш Корчак и его заместительница Стефания Вильчиньская.

Стефан Корбоньский, член Управления подпольной борьбы в Варшаве, спустя годы писал в своих воспоминаниях: …Я отправил в Лондон несколько телеграмм, одну за другой, в них сообщалось о начавшейся 22. 7. 1942 ликвидации гетто. Его жителей грузили в товарные вагоны на ул. Ставки по 7000 человек и везли на восток, в Майданек, где всех отправляли в газовые камеры. Меня очень удивило, что никто — вопреки прежней практике Би-би-си — не придал никакого значения нашим телеграммам и ни словом не обмолвился о полученных сведениях. <…> Лишь через месяц БиБиСи откликнулось на эти донесения, а еще через несколько месяцев эмиссар правительства, который был заброшен в страну на парашюте, объяснил, почему так произошло: Вашим телеграммам никто не верил. Ни правительство, ни англичане. Считали, что вы слегка раздуваете антисемитскую пропаганду. И только после того, как англичане получили подтверждение из своих источников, они растерялись.

В октябре 1942 года власти польского подполья поставили в известность Лондон, что немцы уничтожают остатки уцелевших еще евреев. В том канадско-американском далеке казалось тогда, что погибли все близкие.

Однако оставшиеся в живых должны были жизнь продолжать. Густав Быховский изучал в Нью-Йорке английский, чтобы подтвердить свой диплом врача. Маленькая Моника ходила в детский сад. Марыля Быховская вела хозяйство. Падчерица Густава Крыся довольно быстро нашла себе паренька, вышла замуж и уехала в Вирджинию.

Рысь на служебном листе бумаги с двумя печатями: ROYAL CANADIAN AIR FORCES — PER ARDUA AD ASTRA i KNIGHTS COLUMBUS — WAR SERVICES[86] — сообщал в Нью-Йорк, что осваивает астронавигацию и картографию, метеорологию и работу с секстантами, ориентировку на местности, разведку, навигационную аппаратуру и, конечно же, что учится летать. Никогда в жизни я не встречал такого разноцветья, каким бывает разукрашен канадский лес в эту пору — мозаика куп чистейше рыжего, фиолетового, золотого, оранжевых пятен и всех возможных оттенков зеленого… Он описывал туман и дождь, снежные бури, из-за которых иногда терял ориентир и совершал посадку не там, где наметил. Радовался, что за задания, выполненные в воздухе, у него самая высокая оценка в классе. Получил новый голубой мундир из толстого сукна. Великолепные навигационные часы «Longinus», которые показывали время с точностью до трети секунды и были снабжены специальным передвижным циферблатом для навигационных измерений. Загорел, пользовался успехом, с местными девушками ходил на дансинги. По склонам гор катались лыжники — студенты и студентки местного университета. Даже немного им позавидовал: беззаботные и веселые, словно ничего не происходит.

Много читал. Последние стихи Виттлина о евреях, «Тьма среди дня» А. Кёстлера. С нетерпением ожидал нечастые посещения родных. Внимательно следил за политической ситуацией, которая все осложнялась и представлялась еще ужаснее. Люди уверяют, что это евреи пустили тот мерзкий и неправдоподобный слух о гетто. Бегство от действительности смахивало на суету. Там в горах такой хрустальный покой, тишина — не хочу возвращаться к земным делам.

В декабре 1942 года сдал все экзамены и закончил канадскую школу с отличием и степенью летчика-наблюдателя. Потом стал ждать приказа, чтобы лететь в Англию: очередной этап — школа пилотов. Праздники и Новый год он проведет еще в Канаде. Ему грустно. Тянет как можно скорее «лететь на войну». Ожиданий не переносил.

В январе 1943 года с группой обученных уже рекрутов Рысь совершил посадку в Шотландии — Харрогит, Йоркшир, шесть часов по железной дороге добирался до Лондона. Приехав, сразу же заболел корью и три недели провалялся в госпитале. Что это было — невезение? Предостережение? Зато, когда уже выздоравливал, ему разрешили съездить в Лондон, где его ожидало приятное известие: Пани Мария Кунцевич звонит мне радостная, что посланные посылки Янине и Ханке через Фонд Культуры (на адрес Жеромской) получены — одна для Янины через п. [пани] Анну, вторая для Ханки через п. [пани] Монику. Значит, они живы (иначе п. Ж [пани Жеромская] сообщила бы об этом на той же самой квитанции). Это известие касалось моих бабушки и матери, которые тогда скрывались в Прушкове под Варшавой.

В Лондоне Рысь пытался разобраться в политической ситуации и запутанных отношениях между эмигрантскими группировками, расходившимися по идейным платформам. В целом все ссорились со всеми и в одинаковой степени испытывали беспомощность перед лицом польской трагедии. Советским Союзом, предъявившим свои права на захваченные восточные земли, проблема границ Польши была уже решена. Рузвельт и Черчилль согласились с советскими притязаниями. В апреле мир облетела весть: в Катыни, в результате раскопок, обнаружены массовые захоронения польских офицеров.

Тогда же, в апреле, начался последний этап массового уничтожения варшавского гетто. Посланный польскими подпольными властями в Лондон Ян Карский еще до отъезда из Варшавы успел встретиться с двумя представителями еврейского подполья. Те подготовили подробный отчет о сложившемся положении для представления его Западу. Позднее Карский описал эту встречу: В их глазах были отчаяние, боль и безнадежность, которую выразить во всей полноте они были не в состоянии. Говорили они очень тихо, скорее даже шепотам <…> а у меня при этом создавалось впечатление, будто они кричат. <…> — Невозможно, чтобы демократы могли со спокойной совестью вынести на повестку дня утверждение, будто в Европе нельзя спасти еврейский народ. Если можно спасать американских или английских граждан, то почему нельзя организовать ни должном уровне спасение хотя бы только еврейских детей, женщин, стариков и больных? Предложите немцам обмен. Предложите им деньги. Почему союзники не могут выкупить несколько тысяч польских евреев? <…> Почему мир позволяет нам умирать? Разве мы не внесли своей лепты в развитие культуры и цивилизации? Разве не работали, не боролись, не проливали кровь? <…> Скажите еврейским руководителям, что это — не проблема политики или тактики. Пусть земля содрогнется до самого основания, но мир должен пробудиться. <…> Надо найти в себе силы и мужество принести равно мучительную и такую же незаменимую жертву, какой является судьба моего гибнущего народа…

В Лондоне Карский встретился со Шмулем Зыгельбоймом — представителем Бунда в Народном Совете при правительстве Польши. Зыгельбойм вот уже два года напрасно пытался обратить внимание правительства союзников на судьбу польских евреев. С полученной телеграммой, которую показывал всем, он обегал пороги всех возможных управлений:

Варшава, 20 апреля, 1943. О. [очень] срочно. 19 числа четыре отделения эсэс с танками и артиллерией начали истребление остававшихся в варшавском гетто. Гетто ответило героическим военным сопротивлением. Обороной руководит Еврейский боевой отряд, сосредоточивший почти все группировки. Из гетто постоянно доносятся звуки канонады и мощная детонация. Над районом зарево пожаров. Над территорией, где идет бойня, кружат самолеты. Результаты битвы предопределены заранее. Вечером над позициями защитников гетто вывесили знамя с надписью: «Мы боремся до последнего». <…> Нужна немедленная помощь. Пусть Международный красный крест проведет осмотр как всех гетто, так и лагерей смерти в Освенциме, Треблинке, Белжеце, Собибоже, Майданеке и других концлагерях в Польше.

Варшава, 28 апреля 1943 года. Гетто Варшавы девятый день ведет героическую борьбу. Его со всех сторон окружают эсэс и Вермахт. Беспрерывная бомбежка. Против 40 000 евреев выставлена артиллерия, огнемет, бомбы с зажигательной смесью, которые сбрасываются с самолетов. Минами взрывают опорные блоки. Гетто пылает. Тучи дыма окутали город. Гибнут заживо дети и женщины. <…> Немедленную и результативную помощь сейчас могут оказать силы союзников. От имени миллионов уже замученных евреев, от имени сгоревших тут заживо и погибших, героически борющихся и всех нас, которых ждет неминуемая смерть, мы обращаемся к миру: пусть сейчас, а не в туманном будущем будет дан мощный ответ союзников кровожадному врагу…

Варшава, 11 мая 1943 года. У героического варшавского гетто есть еще несколько мест сопротивления. Высокое самопожертвование и мужество Еврейского боевого отряда. <…> Наводящие ужас зверства немцев. Множество евреев сгорело заживо. Тысячи расстреляны или вывезены в лагеря. <…> А свободный и справедливый мир безучастно молчит. Это поразительно. Уже третья телеграмма за последние две недели. Немедленно телеграфируйте, что вами сделано.

13 мая 1943 года в Лондоне Зыгельбойм написал свое последнее письмо:

Господину президенту Вл. Рачкевичу

Господину председателю Совета министров В. Сикорскому

…Не могу жить после того, как в Польше уничтожили еврейский народ, представителем которого являюсь. <…> Пусть моя смерть станет выражением сильнейшего протеста против той пассивности, с какой мир наблюдает за уничтожением еврейского народа, позволяя его истреблять. Я знаю, как мало значит человеческая жизнь, особенно в нише время, но поскольку я ничего не смог сделать при жизни, хочу надеяться, что мне удастся своей смертью сломить равнодушие тех, у кого есть возможность спасти, быть может, уже в последнюю минуту остающихся пока в живых польских евреев. <…>

Подписав письмо, включил в своей квартире газ.

Церемония похорон состоялась 21 мая в Goldes Green Crematorium.

3 июня 1943 года Рысь Быховский писал с авиабазы Блекпула в Нью-Йорк:

Мои родные!

…В Лондоне был до вечера 21-го мая, то есть до самых похорон З. Похороны, а скорее панихида в крематории прошла потрясающе. Народу было столько, что не хватило мест, и десятки людей вынуждены были стоять снаружи, в саду и на траве. Было много мундиров, старших офицеров армии, авиации, и не только польских. Многие плакали (я тоже). Вся эта церемония была тем трагичнее, что даже не зачитали его письма, обращенного к президенту и председателю, — мол, не позволяет этого сделать английский закон, пока не закончится «inquest»[87] (письмо пресса опубликовала только вчера).

Большинство выступавших избегали слов «самоубийство», «протест» и т. п. в силу все того же закона, и вместо пламенной манифестации протеста, какую он, наверное, представлял себе, на похоронах царила трагичнейшая безнадежность, создавая впечатление о смерти как героической, но бесцельной жертве, «надломе», а не поступке.

И лишь последний из выступавших сумел взорвать это настроение — представитель молодежного Бунда Олер. Он ударил по тем струнам, по которым и следовало бить, назвав эту смерть продолжением борьбы, идущей сейчас в Варшаве. Зыгельбойм в письме к товарищам просит их не церемониями похорон заниматься, а по возможности широко пропагандировать его смерть как жертву.

Из прессы только «Daily Herald» (орган лейбористов) и «News Chronicle» (либеральная просоветская газета), а из еженедельников «Трибуна» написали о нем. Другие, похоже, решили промолчать. Последняя «Трибуна» опубликовала полный текст двух телеграмм, полученных из варшавского гетто с места боев. Они пришли в Лондон 21-го и 22-го мая, то есть через десять дней после смерти З.

…Я п. [полон] энергии и стараюсь много не размышлять над тем, что происходит, иначе пришлось бы отправиться вслед за Зыгельбоймом.

Число трагических событий, какие принес этот 1943 год, перевалило за воображаемый предел. Из сохранившихся писем явствует, что Рысь именно тогда, в Англии, угодил в конрадовскую «теневую черту»[88] — магическую полосу, отделявшую молодость от зрелости, веру в надежды и иллюзии от мрачной сферы опыта. Горечь нарастала постепенно. А ведь ему всего двадцать один. В промежутках между учебными полетами бегал на рандеву и дансинги. Влюбился и взаимно: Вы будете довольны, ничьей женой она не является, ниткой норвег мне не даст по морде и речи не может быть ни о каких матримониальностях. Читал «Молчание моря» Веркора. Новые стихи Балиньского и Арагона. Английскую литературу XIX века: Гарди, Лоренса, Генри Джеймса. У Ирэнки Тувим слушал фрагменты «Польских цветов», присланных Юлием. Радовался, что отец подтвердил свой диплом. Искренне, но не без нотки легкой зависти поздравлял того с успехом: Жизнь полна парадоксов: ты сдаешь экзамены, которые должны «подтвердить» твои права быть врачом, помогать людям, спасать их, в то время как твой сын сдает экзамены, которые должны подтвердить его право уничтожать и бомбить.

Но при этом верил, что такая жизнь не повлияет на него деморализующе, не отобьет охоту к положительному труду, строительству нового свободного мира. Он писал друзьям в Нью-Йорк Стараюсь по мере сил работать не только по военному делу. Записался экстерном в Лондонский университет: с весны более-менее регулярно учусь. В октябре мне сдавать на полдиплома[89] по экономике и политическим наукам. Детально штудирую английскую конституцию и парламент.

В Лондоне на улице он неожиданно столкнулся со школьным другом по гимназии им. Стефана Батория: Встретил тут Кочика Еленьского, он отлично выглядит. Окончил университет (куда был откомандирован из армии благодаря связям, и только летом возвращается в полк) и направлялся в поле. Был необыкновенно милым, со слезами на глазах заговорил о еврейской трагедии…

Рысь напоминал родным про шоколад и конфеты. Сокрушался, что мачеха к голубому мундиру прислала зеленые носки. В ожидании скорого окончания войны собирался сшить себе гражданский костюм: Из того, что привез из Варшавы, я безумно вырос. Приятели-англичане называли его «парнем с неба». Позже они рассказывали: Что-то светлое, лучезарное, прекрасное врывалось в мрачную, разобщенную, полную тревоги и горечи лондонскую атмосферу, когда он появлялся тут на короткий отпуск и входил в комнату в своем синем мундире летчика, с голубыми глазами — сияющими и веселыми.

В конце сентября 1943 года Рысь сдал очередные — выпускные экзамены, получив степень старшего сержанта-навигатора. А Судьба вторично пыталась его предостеречь. Накануне первого боевого вылета, во время занятий его самолет потерпел аварию. Вследствие контузии он вынужден был несколько недель провести в госпитале, потом еще полгода ждать укомплектации экипажа его бомбардировщика. Случайности и вынужденное безделье не оказывали благотворного влияния на его психику. Да и атмосфера ожидания действовала угнетающе. На конференции в Тегеране три союзнические державы — Советский Союз, Америка и Великобритания — пришли к соглашению об изменении польских границ. Польское правительство на переговоры допущено не было.

Польские евреи были уничтожены, а польско-еврейский антагонизм набирал силу. В это трудно было поверить. Кружили слухи о том, как настороженно относились польские военные власти к евреям из Советского Союза, являвшимся в армию Андерса. О том, что на восточных землях после того, как сюда вошли русские, они доносили в НКВД на польских имущих и военных. О преследовании солдат-евреев их друзьями и командирами из андерсовской армии. И о массовом дезертирстве из армии Андерса солдат еврейской национальности. Евреи же утверждали, что это польское равнодушие поспособствовало Катастрофе. Смертельно задетые поляки стали считать собственные потери, заслуги, претензии. Волна упреков продолжала расти. По сей день не распутан клубок взаимных обвинений. Но самое ужасное — были люди, мимо которых еврейская трагедия просто прошла. Словно она их не касалась. И ничего в жизни не изменила.

Рышард Быховский, 1942 г

Владислав Киселевский, автор книги «Дивизион ланкастеров», — он познакомился с Рысем на авиабазе в Блекпуле, рассказывал, что как-то вечером к ним подсел поляк из местного персонала и с нескрываемым удовлетворением заговорил об уничтожении варшавского гетто и истреблении евреев. Он замолчал при виде медальона КВС, который показал ему Рысь, — на нем, кроме фамилии и номера, значилась еще и конфессия. Рысь не был религиозным, но Моисеевой веры не согласился бы променять ни на какую другую. Польско-еврейская тождественность представлялась ему всегда делом естественным. Столкнувшись с таким и подобным ему случаями, он пришел к выводу, что наступает пора выбора.

5 декабря 1943 года он написал отцу ставшее ныне знаменитым письмо: оно часто потом публиковалось. В нем Рысь затрагивает множество болезненных проблем, но тут не место для их широкого обсуждения. Мне представляются важными те его рассуждения, которые пунктирно обозначили драматичный путь нашей большой семьи к польскости.

Bircotes, nr Doncaster

Мой родной!

Это второе по счету письмо из серии неотправленных. Первое я написал в июне, и оно находится у Макса. Это пишу сегодня, насколько есть вопросы, которые необходимо с тобой обсудить. Я хочу, чтобы ты знал мою точку зрения на отдельные, но основополагающие для меня проблемы. В ночь с третьего на четвертое ноября мой самолет потерпел серьезную аварию, из которой я чудом вышел живым. Теперь снова начались полеты. Это письмо — гарантия: если со мной что-то случится и результаты полета окажутся не столь удачными, ты будешь знать то, что мне хотелось бы тебе сказать, будь у нас сейчас возможность поговорить откровенно. <…>

Я знаю, как нелегко за короткое время отмыться от двадцатилетней антисемитской пропаганды. Мне всегда казалось, если не война против Гитлера, если не общее несчастье, то хотя бы эта величайшая трагедия евреев в 1942 и 1943 годах должна была бы заставить поляков изменить свои взгляды. Ничего подобного. <…>

Сегодня, после года систематического истребления евреев и в столице, и в провинции, еврейского общества в Польше, по сути дела, больше нет. И как польский народ отреагировал на это беспримерное преступление, соделанное руками общего врага?

Мои соратники — среди летчиков и в армии, оставались к этому в лучшем случае равнодушными, а то и откровенно радовались. Всю неделю я наблюдал за парнями, презрительно улыбавшимися при одном лишь взгляде на заголовки в «Дзеннике Польском» об истреблении евреев. Они даже не захотели «Дзенник» покупать — ведь там только об этих жидах и пишут. Ты, верно, думаешь, как это для меня тяжело, но могу тебя заверить: я прекрасно понимаю, что отчасти это — поза, а отчасти — незнание истинного положения вещей, да и слишком велико расстояние — физически и психически — от места трагедии. И в который раз меня утешала мысль, что у нас в стране по-другому, и в который раз на помощь приходили пропагандистские истории, де, кто-то там кого-то спрятал с риском для собственной жизни.

Но сейчас я хорошо вижу: обреченный на смерть еврейский народ был окружен кольцом сплошного равнодушия, пренебрежения, не борется, мол, как надо; успокоения — «ведь это не мы». Понемногу я стал понимать: там не было той атмосферы, в которой сегодня во Франции, Бельгии или Голландии пребывает любой сбитый летчик союзников — тех условий, что давали бы уверенность каждому убежавшему из гетто еврею знать — ему непременно помогут. Евреи в массовом порядке бежать не могли, им некуда было бежать. За стенами гетто — чужое государство, чужой народ, и это, по-моему, самая страшная истина. <…>

Надеюсь в войне уцелеть. И уже окончательно решил в Польшу не возвращаться. Не хочу быть человеком второго сорта и не хочу лишать своего сына шансов, равных с другими. Но больше всего боюсь узнать подлинную правду о реакции польского общества на уничтожение евреев. Я не смогу жить, разговаривать, не в состоянии буду работать с людьми, для которых ликвидация евреев — рядовой случай, так же, как занимать их квартиры, доносить и шантажировать тех оставшихся в живых, которым удалось спастись.

Вот что хотел тебе сказать, мой дорогой.

Может, вернусь туда когда-нибудь, через много лет, за материалом о еврейской трагедии для книги, которую собираюсь написать.

Крепко тебя целую.

Твой сын.

Когда он писал это письмо, ему оставалось жить еще пять месяцев. Близким важен в сохранившейся переписке любой уцелевший факт жизни. Но не менее ценными представляются и содержащиеся в письмах исторические свидетельства, достоверная атмосфера прошлого, которая выглядит особенно ярко в сопоставлении с насквозь фальшивыми и пропитанными слащавым оптимизмом популярными воспоминаниями летчиков. Трагическую участь польских солдат в Англии в последние годы войны хорошо понимал Ян Новак-Езёраньский, «курьер из Варшавы», объезжавший в начале 1944 года воинские части. Позже он писал: Из всех поляков на Британских островах наши летчики психологически жили в самых сложных условиях. По мере приближения конца войны гасли надежды. По возвращении из полетов над Германией в кают-компаниях их ждала английская «скверная пресса» и глубоко затрагивающие известия вперемежку со сплетнями из Лондона. С каким чувством возвращающиеся с передовой летчики — особенно если они родом из Вильно или Львова — должны воспринимать выступление Черчилля 22 февраля? Сколько из них задавали себе один и тот же вопрос, а есть ли хоть какой-нибудь смысл быть убитым или изувеченным в наступающую ночь, которая их подстерегает? Но при этом не бунтовали и свой солдатский долг выполняли не ропща до конца.

На бумаге с печатью R.A.F. POLISH DEPOT BLACKPOOL. LANG[90] Рысь дает собственную оценку превалирующим среди поляков чувствам.

14. I. 44 Мои милые и родные!

…Трудно передать царящее тут настроение — то подавленность, то вновь безверие и бессильная злоба — меня, мол, никто и ничем не удивит. Большинство летчиков — из восточных районов, и такое создается впечатление, будто земля уплывает у них из-под ног. О. [очень] многие поостыли, намыкавшись по свету, два раза в неделю рискуют. Немало из них задается теперь вопросом: почему произошло такое? К чему возвращаться? Что будет с их семьями?

Вопросы: за что воевать? к чему возвращаться? — применительно к самому Рысю становились вдвойне драматичными. Как поляк он испытывал на себе предательство всего мира. Как еврей — предательство поляков. Опять обострялся все тот же польско-еврейский конфликт. Из польской армии в Шотландии дезертировало две сотни солдат еврейской национальности из-за антисемитских выходок их коллег, самосудом отомстивших за прорусские настроения евреев на пограничных землях. Дело получило широкую огласку, его обсуждала английская пресса, не скрывая резкого тона в отношении Польши, ссылаясь на зверские — без всякого преувеличения, польские эксцессы. Как всегда, когда на свет Божий выволакиваются примеры польского антисемитизма, поляки хватаются за исполненный жалости вопрос: «Что подумает о нас мир?»

Документы военной службы Рышарда Быховского

В апреле 1944 года Рысю стукнуло двадцать два. Он провел день рождения в подготовке к ночному учебному полету, а ночью были вылеты. Но даже в тучах не оставляли мучившие его проблемы.

…Широким эхом отозвалось тут дезертирство евреев из польской армии. Я слышал об этом факте давно, и меня это нисколько не удивило, хотя время и способ решать подобные проблемы невозможно не осудить. Меня в связи с этим вызвал мой командир — ознакомиться с приказом Главнокомандующего и мин. [министерства] национальной обороны — последний о. [очень] специфичный, грозящий м. пр. [между прочим] репрессиями после войны всем семьям дезертиров (бедные семьи, наверное, их и так уж нет в живых!). Конечно, меня это о.[очень] задело: ведь не для того же я объехал пол земного шара и стал добровольцем, чтобы потом дезертировать.

Но больше всего опасаюсь возможных репрессий со стороны сильных лондонских властей в отношении моих родителей и сестер. Все это, однако, не стоит бумаги и чернил. Одному из лучших тут моих друзей я в одной из наших долгих бесед как-то заметил, что иногда задумываюсь, не совершил ли большую глупость, приехав сюда, но прихожу к выводу — нет, этот шаг ошибкой не был. Надо было побывать здесь хотя бы для того, чтоб услышать из его уст, что он благодарен Гитлеру за разрешение еврейского вопроса. Я думаю об этом всерьез, без иронии. Надо было, чтобы в конечном счете у меня раз и навсегда раскрылись глаза. Кроме того, это время нельзя считать, конечно, потерянным еще и потому, что тесте с уроками в быту, которые не отделить от жизни, бомбардируются еще и немцы…

Не хотелось бы, чтобы из высказанных выводов, поверхностных и по природе своей общих, у вас сложилось впечатление, будто я несчастлив, расстроен, мне плохо… Ничто не было бы так далеко от истины. В действительности мне сейчас очень хорошо, я в прекрасном настроении, личное мое житье на редкость замечательное. Этого мне хватило бы с избытком на весь оставшийся век еще несколько лет тому назад…

Густав Быховский все это врем жил самыми тяжкими предчувствиями. После первой катастрофы он умолял сына не возвращаться в действующую армию, по секрету от него пытался что-то предпринять, посылал прошения Генеральному инспектору военных сил и в соответствующие министерства. В последние месяцы с ума сходил от беспокойства. Все возрастающий страх отца заметен в ответах сына.

Father, ту dear![91] Мне жаль, но ты напрасно беспокоишься и теряешь чувство реальности… Подумай! Я не отдельный индивид, а часть страшной военной машины, очередной регистрационный номер в картотеке мировых катаклизмов… Я подчиняюсь правилам и закону, я взял на себя серьезные обязательства… У меня была долгая учебная подготовка, она очень дорого стоила… Ты это себе представляешь? И теперь, в самый разгар развернутых сражений, мне отступить? Вернуться в университет?..

Daddy![92] Не надо вмешиваться! Пойми, я один из миллиона, участвующих в этой войне. Нам и так повезло больше, чем другим. Терлецкий на собрании Пен клуба сообщил, что получил из страны известие, будто бы Ханка убита… Весь наги народ уничтожен…

Daddy, dears! Войне скоро конец. Поверь мне…

18 апреля Дивизион Мазовецких земель № 303 начал свои воздушные бои. Рысь был штурманом одного из ланкастеров. Последнее сохранившееся письмо домой он написал месяц спустя — 17 мая:

Как вы знаете из газет, это был месяц сильнейших авиационных налетов за всю историю. Каждую ночь мы побивали рекорд предыдущей, сбрасывая астрономическое число бомб. Должен признаться, удовольствие, когда внизу полыхает немецкий город, — безумное. Хочется вам об этом написать поподробнее, да не могу — нельзя. Во всяком случае, впечатления так необычны, картина столь нереальна и фантастична, что по временам кажется, будто это — огромный театр сумасшедших, и человек с удивлением спрашивает себя самого: а что, собственно говоря, здесь делаю я? В работу эту я втянулся, и пока у меня одни из лучших результатов во всем дивизионе — за два последних вылета меня наградили «Exceptionalz good». Я тут числюсь на одном из первых мест среди лучших штурманов. Экипажу меня отличный. Оборонительные силы слабеют и себя исчерпывают по мере того, как силы нашего наступления прибывают. Я уверен, что еще немного, и наше превосходство в небе будет повсеместным — как их в сентябре 1939-го. Вот тогда и закончится война. Из известных вам целей, о которых читали, наверное, в газетах, я побывал над Кологной, Дюссельдорфом, Карлсруэ. Будучи в Лондоне, получил обе посылки, за что вам очень благодарен. При случае не забудьте про легкие кальсоны, поскольку все сносил, остались одни толстые…

В ту майскую ночь в небе, на высоте пяти тысяч метров, бушевала страшная снежная буря. Дивизион ланкастеров возвращался из полета на Дортмунд. Над Фризийскими островами бомбардировщик Рыся оказался под обстрелом немецких зениток. После нескольких попаданий отказал двигатель. У экипажа оставался выбор: совершить посадку, но попасть в плен, или дотянуть до Англии. Верх взяло второе решение. Рысь вел самолет вслепую, поскольку навигационные приборы вышли из строя. Покружившись над аэродромом, зашли прямо на runway[93], и уже когда выпустили шасси, из строя вышел второй двигатель. Машину подбросило. Как Рысь ни старался, удержать машину ему не удалось, и они рухнули на бойницу. Самолет развалился пополам. Через минуту раздался взрыв. Четверо успели выскочить и остались в живых. Трое сгорели. В том числе и Рысь, который к тому же еще, по-видимому, пытался спасти документы самолета.

Официальное сообщение RAF — ROYAL AIR FORCES[94] гласило: «F/Sgt Richard Bychowski killed in action May 22, 1944»[95]. Рыся похоронили на кладбище польских летчиков в Ньюарке под Лондоном вместе с двумя его коллегами из экипажа. Над его могилой прочитал молитву полковой раввин польских войск. Честь отдал и участвовавший в церемонии похорон войсковой католический священник.

Представительством польских евреев в Нью-Йорк Густаву Быховскому было отправлено письмо с выражением соболезнования:

Уважаемый господин профессор!

Мы глубоко скорбим по случаю гибели Вашего сына б. [блаженной] п. [памяти] Рышарда Яна Быховского, который пал смертью летчика. И выражаем Вам наше искреннее сочувствие.

Смерть Вашего сына, бесстрашного героя-летчика польской армии, который на небесных просторах вел бой с врагом человечества, цивилизации, с палачами нашего страдающего Народа, — облачает в траур все польское еврейство. Память о нем в истории нашего народа сохранит его светлое имя рядом с именами тех героев-сыновей польских евреев, кто с оружием в руках выступил против наших поработителей и отомстил за смерть невинных мучеников.

В Вашем сыне, благородном воине, воплотилось все самое лучшее в польском еврействе: любовь к свободе, самоотверженность, честь, героизм. Он отдал свою молодую жизнь за освобождение человечества, Польши и польских евреев из ярма рабства, за святые права демократии.

Пусть сознание исполненной им великой миссии и высоты его героических поступков принесет облегчение Вашему безмерно страдающему отцовскому сердцу.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Парень Особо Ценный

Парень Особо Ценный «В каждом деле главное — не перестараться», говаривал бравый солдат Швейк. Слова эти надо высечь на мраморных досках и развесить на видных местах всех учебных заведений системы военного образования. Поскольку это не сделано до сих пор, многочисленные

18 «ПАРЕНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (1973)

18 «ПАРЕНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (1973) Начало семидесятых было для АБС временем лихорадочных попыток приспособиться к новым условиям существования. Начиналось новое, совсем пока еще непривычное время — время опалы, явно обозначившейся и уже несомненной, — то знаменательное

«Плохой парень»

«Плохой парень» Студентам и преподавателям Политехнического института Высоцкий не понравился 25 октября 1975 года, Дом ученых в Лесном Среди ленинградских любителей творчества Владимира Высоцкого была группа лиц, на которых Высоцкий как человек произвел исключительно

«Плохой парень» — 2

«Плохой парень» — 2 Или 10 лет назад Снова апрель 1965 года Концерт в Доме ученых в Лесном — не первый концерт Высоцкого, связанный с Политехническим институтом. Почти за 10 лет до того, во время первых ленинградских гастролей Театра на Таганке в апреле 1965 года студенты, в

БРАВЫЙ ПАРЕНЬ

БРАВЫЙ ПАРЕНЬ Луна не вздумала садиться, А солнце вздумало не вставать. И ночь голодною волчицей Ко мне залазеет в кровать. Холодным потом проступает На окнах призрачный туман, Как будто тоже понимает, Что все — обман. Но я не унываю, Что жизнь проходит мимо И я в ней

Парень с берегов Десны

Парень с берегов Десны Младший сын крестьянского поэта Родился Иван Кожедуб 8 июня 1920 года в селе Ображеевка Глуховского уезда Черниговской губернии. Это официальная дата; позже было установлено, что Иван на самом деле появился на свет 6 июля 1922 года. Эти два

«Печальный парень»

«Печальный парень» Впервые его песни люди услышали в самом начале 90-х. На моментально разошедшихся по стране кассетах звучал проникновенный и жалобный юный тенор, до одури напоминавший вокал мегапопулярного в ту пору солиста «Ласкового мая» Юры Шатунова. Видимо,

«ПАРЕНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»

«ПАРЕНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» Начало семидесятых было для АБС временем лихорадочных попыток приспособиться к новым условиям существования. Начиналось новое, совсем пока еще непривычное время – время опалы, явно обозначившейся и уже несомненной, – то знаменательное

О чем, парень, плачешь?

О чем, парень, плачешь? Часто к нам приезжали шефы — студенты из Владимирского педагогического института. Они приезжали попить медовухи, поиграть с нами в футбол, пьяно поорать песни "О туманах". И уезжали с бумагами детского дома, где их работа оценивалась только на

«Кочевской парень»…

«Кочевской парень»… Тридцатый год принес в Зырянку большие изменения. Коммуна «Красный пахарь» была расформирована. На ее базе создаются два колхоза: имени Энгельса и «Большевик». Но семья Кузнецовых не захотела оставаться в деревне. Еще будучи в Свердловске, Ника

Парень из Чернавки

Парень из Чернавки Спокойная умиротворяющая прелесть реки Вороны не осталась незамеченной людьми: на ее берегах немало усадеб семейств, известных в русской истории: Нарышкиных, Горчаковых, Чичериных, Державиных… Л.Г. Иванов Родился Леонид Георгиевич Иванов на

Парень с Урала

Парень с Урала Майским утром мне позвонили по телефону:— Разбился Серов.— Как, разбился?Несчастье не укладывалось в сознании.— Разбился вместе с Полиной Осипенко во время тренировочного полёта в закрытой кабине. Недалеко от Москвы. Подготовься к выступлению по

Глава 1 СТРАННЫЙ ПАРЕНЬ

Глава 1 СТРАННЫЙ ПАРЕНЬ 21 мая 1940 года немецкий генерал, невысокого роста, но полный энтузиазма, внешний вид которого носил следы долгих дорожных скитаний, въехал в Абвиль, всматриваясь вдаль, туда, где за многомильной гладью Ла-Манша простиралась Англия. В конце «этого

Далеко пойдешь, парень!

Далеко пойдешь, парень! Как-то к молодому Моррисону на улице подбежал мальчишка лет двенадцати. Беззубо улыбаясь, он спросил:— А ты и есть тот самый Моррисон?Джим был польщен, но сделал вид, что не понимает, о чем речь. Ему хотелось выслушать как можно больше комплиментов в

Глава 1. Обыкновенный парень

Глава 1. Обыкновенный парень (Дом в Климентовском переулке. Родной завод. Гордость рабочего человека. Рождение мечты.)Когда я думаю о начале своей спортивной биографии, то всегда вспоминаю далекое детство, веселых мальчишек, моих сверстников, и наш двор.Помню огромный