Школа № 1

Школа № 1

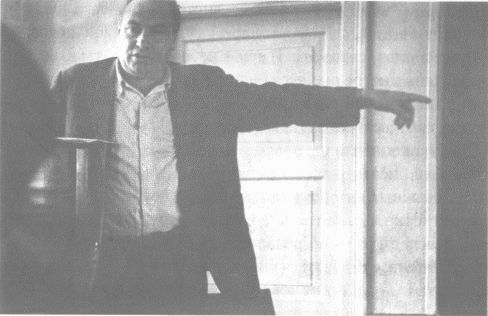

Урок истории в 8-м «Б» той самой школы № 1

Моя первая школа была не первая, а пятьдесят девятая, а вот вторая — была первой и по номеру, и по месту в моей памяти, а как следствие — в моей биографии.

Есть люди искренне убежденные, что первична биография, а память — это то, что они из собственных биографий помнят. Я же отношусь к разряду их непримиримых оппонентов: первично то, что существенно в моей жизни, что повлияло на то, как она складывалась и сложилась. Это и есть память, а биография — только жалкое производное от того запаса памяти, который мне отпущен. На основе одной памяти можно написать сколько хочешь биографий. И все они будут правдивыми, но утлыми — для одноразового плавания, т.е. использования.

Но если быть исторически точным, то и школа № 1 была не первой, а второй — специализированная, с усиленным изучением английского языка, первой была такая же французская, открытая в Москве годом раньше. А в пятьдесят девятой — бывшей Медведковской гимназии, помещавшейся в Староконюшенном переулке аккурат напротив Канадского посольства, — я проучился только три года и кроме имени учительницы (Варвара Дмитриевна) и двух-трех анекдотов для биографии моей от этой школы остались только «усы», как у садовой клубники при вегетативном размножении.

Нас набрали в младшие классы, с первого по шестой, брали, как было объявлено, только отличников и брали поначалу со всей Москвы. Способности у человека выявляются по-разному, и отличник-второклашка, скорее, усидчив, чем талантлив, но принцип был именно такой, и, надо сказать, он к концу десятого класса дал неплохой результат. Из одного моего класса вышло не то двенадцать, не то четырнадцать докторов самых разных наук и даже один академик — Кира Замараев. Еще брали блатных, т.е. детей высокопоставленных родителей, но на атмосфере школы это почему-то не сказалось, хотя, может быть, это казалось только мне, поскольку я и был отчасти блатной. Классом старше меня учились братья Маленковы, сын писателя Вершигоры, сын певицы Ирины Масленниковой — Митька Одиноков, сын кинорежиссера Донского — Сашка, ну и я. Я проходил по всем параметрам. И Симонов, и отличник за 3-й класс, и, что тоже приветствовалось, с английским, полученным на частных уроках у англичанок. Англичанки были самые настоящие, одна из Англии, а другая из Америки, начал я заниматься лет в 5, и, к большому моему счастью, они успели привить мне «чувство языка», когда ты понимаешь контекст, даже если знаешь не все слова. Но об этом как-нибудь потом, а пока — о первом школьном конфликте.

?

Уж не знаю из каких соображений, но перевод из школы в школу придал значительности моей юной персоне. Вполне допускаю, что хвастовство своей причастностью к известной фамилии компенсировало мои переделкинские комплексы, и в школе я носился с ней, как с писаной торбой. Что думали по этому поводу мои соученики — не знаю, но к началу третьей четверти, а это, если помните, зима, январь месяц, они решили меня отлупить, или, по тогдашней терминологии «устроить мне темную». Руководил операцией Славка Пирогов, человек решительный, сугубо пролетарского происхождения, впоследствии учившийся со мной в ИВЯ и ставший полковником госбезопасности, нашим резидентом в Японии. Что они меня собираются бить, меня предупредили, а вот за что — надо было догадаться самому, ничего определенного сказано не было. Ясно было и то, что делать это они будут после уроков, когда впереди долгий путь домой и времени — вагон. А кроме всех иных осложнений, Славка еще был моим соседом, то есть путь домой становился рискованным от школы до собственной парадной на Зубовской площади, куда я переселился к маме вскоре после перехода в 1-ю школу.

Два дня я от них прятался, ходил задворками, перелезал через заборы и одновременно мучительно пытался понять: «За что?». Сначала понял: за то, что Симонов. Потом вдруг дошло: не за то, что Симонов, а за то, что этим хвастаюсь, бравирую, выпячиваю свою фамильную причастность к элите. Видимо, это не слишком глубоко во мне сидело. Я вздохнул с облегчением, вышел к своим преследователям и уж не помню, в каких выражениях, но сказал: «Бейте, виноват». Такой поворот сильно снизил пафос их ко мне ненависти, для проформы меня пару раз ткнули носом в сугроб и отпустили.

С того времени я носил свою фамилию, стараясь не наносить ущерба достоинству окружающих. Бывал, по обстоятельствам, и «сыном великого отца», но всегда этого отчасти стеснялся и никогда не бывал им по собственной инициативе.

?

Параллельных классов было у нас всего по два, «А» и «Б», но для занятий английским, а они стояли в расписании практически каждый день, класс из 27–30 учеников делился еще на 3 группы, и в каждой с 9–10 учениками ежедневно занимался отдельный учитель. После такой школы любой наш заядлый троечник, поступая в ВУЗ, на экзамене по английскому чувствовал себя корифеем и свои «пять» в экзаменационный листок получал, можно сказать, автоматом.

Директором этого образовательного эксперимента был назначен, как теперь бы сказали, выдающийся менеджер, преподаватель вроде бы физики, но занимавшийся только проблемами школы. Причем назначен он был на какой-то ограниченный срок, скорее всего, на 5 лет — до первого выпуска, потому что в 54-м он от нас ушел и, к нашей всеобщей гордости, занял пост замгенсекмежфедуча — заместителя генерального секретаря Международной федерации учителей. В сокращенном нами виде аббревиатура этого названия нравилась нам намного больше. Даже фамилия у него была основательная — Таптыков, Дмитрий Николаевич. Не помню, как ее писали, но то, что произносили через «а» — это точно. Какие общественно-политические задачи перед организатором школы были поставлены — не ведаю, а практические (организовать школу, набрать учителей, построить спортзал, наладить учебный процесс) он выполнил с блеском и, я бы сказал с некоторым даже вызовом, если принять во внимание факты, ставшие понятными мне много позже. Он, например, в 1950 году взял на работу учителя истории, выкинутого с его предыдущего рабочего места в разгар борьбы с космополитами. Да еще с фамилией Левин. Было у него какое-то идеологическое прикрытие, пересиживал ли он в этой должности непонятные нам, но чем-то стреножившие его времена, — не могу знать. Знаю, что нам, школе, с первым директором повезло очень, тем более было с чем потом сравнить. Климат, который он в школе создал, держался долго, почти все мои семь лет, климат доброжелательной состязательности — художественной, спортивной и даже, что самое непростое, учебной. У нас отличниками гордились, им в общем даже не завидовали, и никому, кроме редких отъявленных хмырей, не приходило в голову к ним ревновать или радоваться их случайным неудачам.

Располагалась наша школа в Сокольниках. Из метро прямо, через Русаковскую улицу, и по диагонали — мимо до сих пор стоящей пожарной каланчи — территория школы — вплоть до забора стадиона «Спартак» (тогда еще не крытого) со ступеньками трибун, куда мы в старших классах бегали курить. Вокруг стандартного, в 4 этажа, здания школы — что-то вроде сада, где позднее проходили наши маршировочные занятия по военному делу и где через два года вырос и наш, редкий по тем временам, настоящий спортивный зал, где мы, постепенно поднимаясь в сокольническом общественном мнении, играли сперва за школу, а со временем и за Сокольнический район. Поначалу-то нас ненавидели ровесники из окрестных школ оптом и в розницу, но постепенно местническая вражда преодолевалась проявлениями районного патриотизма, и поскольку школа была спортивная, и в сборные школьников района брали многих наших — приходилось, болея за своих, болеть и за нас. И уже классе в восьмом или девятом, могучий Юдзон, еврей-хулиган, главный оторва соседней школы — уже хватал каток — железный патрубок, на которых вывозили и ввозили из подсобки брусья и другие снаряды, — и лез бить этим катком несправедливо судивших нас судей или нанесших нам травму соперников из другого, несокольнического, района. Так что в районе мы приживались недолго. Летом за нас болели в баскетбол, волейбол и по легкой атлетике, зимой — за наших лыжников и целый год за гимнастов и стрелков.

И все-таки, даже становясь объектом боления, уважения и даже восхищения, мы оставались «чужими». В нормальных условиях жизнь школы по окончании уроков перетекает в жизнь двора, соседней улицы, тесно завязывается на дворовые приоритеты и дворовые авторитеты, создавая некий симбиоз, который и называют средой обитания. У нас этого не было. Мы после школы шли в метро и разъезжались по Москве, так что в отличие от детей улицы мы представляли некую странную общность, именуемую «дети метрополитена». Линия его, воспетая в знаменитой «Песне извозчика» Леонидом Утесовым, была моей линией жизни: «От Сокольников до Парка на метро» — это был мой ежедневный маршрут, проделываемый дважды в день, а в старших классах иногда и четырежды. И не важно, что, становясь взрослее, мы иногда проделывали этот метромаршрут пешком, поверху — нам не на что было переключиться, мы несли в себе школьные заботы, школьные мысли, школьные приоритеты, не переключаясь. В наших компаниях редко появлялись ребята не из нашей школы, жили мы по всей Москве, и окончание школы оказалось для нас куда более радикальной разлукой, чем для остальных, и связи поддерживались в основном по телефону и терялись много проще и легче.

Я, честно, не знаю, хорошо это или плохо, но было именно так: что-то важное в детстве и ранней юности мы недополучили, что-то, видимо, приобрели. Мы, например, были более светскими, что ли, мы не робели перед величиной города в котором жили, мы не боялись «чужих» районов, у нас не было разделения на «нашу» и «не нашу» территорию. Мы чувствовали себя в метро как рыбы в воде и даже некоторые закономерности общежития познавали раньше своих ровесников: я, например, с детства по собственному опыту знал, что двигаться вперед тебе мешают в первую очередь те, кто идет с тобой в одном направлении, а чтобы все-таки уметь их обгонять, надо смотреть и предугадывать движения окружающих, а не сосредотачиваться на собственной скорости — так получается намного быстрее. Забавно, что через много лет давний приятель, почти родственник нашего семейства, Генрих Шур, который тогда был тренером по спортивному ориентированию, рассказал, что учиться читать карту на бегу очень удобно именно в метро — он это неоднократно применял в своей тренерской практике. Так что в определенном смысле мы были взрослее своих сверстников. И еще — помните, я говорил о состязательности как о важной составляющей школьной атмосферы. Так вот, даже сегодня, на исходе седьмого десятка, я, если самочувствие позволяет, с удовольствием обойду на метрополитеновской дистанции любого молодого лоха, не владеющего этой техникой: в какой из пролетов надо сунуться, как обойти толпу, движущуюся поперек, как не попасть в ситуацию, когда ты вправо и он — вправо, ты влево, а он об тебя — шмяк, как различать возраст впередиидущего, потому что самые непредсказуемые в метро люди — это старики. Глазомер редко меня подводит, так что вполне в духе Максима Горького могу о себе сказать: всем лучшим в себе я обязан… метро и Александру Александровичу Гугину — нашему школьному учителю физкультуры.

Не знаю, был ли он в молодости выдающимся спортсменом, хотя слухи такие среди нас ходили, но энтузиаст физической культуры и спорта он был выдающийся, как сегодня сказали бы — фанат. Лет ему было под сорок — его сын Валька учился со мной в одном классе. Сам Сан Саныч был сухой, поджарый, всегда элегантный и в спортивном, и в цивильном обличьи, с узким, хорошо вылепленным аскетическим лицом и редко появлявшейся, но совершенно ослепительной, белозубой и нежной улыбкой. При этом — фотограф и изобретатель. Мне довелось принимать участие в демонстрации изобретенного им тренировочного снаряда под названием «параллельные бревна» на конференции учителей физкультуры. Такого снаряда я больше никогда и нигде не видел и допускаю, что снаряд не прижился, как, впрочем, не прижились и другие изобретения Гугина по части методики вовлечения юного поколения в активные занятия спортом. Но мне довелось не только демонстрировать этот его снаряд, но и заразиться идеей Сан Саныча, что спорт составляет важную, неотъемлемую часть жизни любого молодого человека, а если ему повезет, то может и остаться с ним на всю остальную куда более продолжительную его жизнь.

Но главным открытием и каждодневной заботой Александра Александровича была последовательно, из года в год создаваемая та самая атмосфера состязательности: каждое школьное соревнование, каждый рекорд отражались на огромном стенде спортивных успехов школы. Там были все рекордсмены пятых, шестых, а впоследствии и девятых-десятых классов: фотография, дата, достигнутый результат. И победившие команды, и чемпионы года, чего там только не было. Мне довелось раза три или четыре видеть себя на этом стенде, и я гордился этими фотографиями не меньше, чем впоследствии гордился своей фамилией на памятной доске серебряных медалистов 1956-го — моего выпускного года. И результаты обновлялись после каждого соревнования: рекордсмен школы среди 6-х классов по прыжкам в высоту, победитель 1954 года по прыжкам в длину, по бегу на 100 и 1000 метров, по толканию ядра и метанию гранаты. Первое, второе, третье места, да я по сей день помню, что рекордсменом школы на 1000 метров был мой одноклассник Володя Хаботин, а в метании гранаты — рыжий Генка Бекетов из параллельного. Когда наша лыжная команда 8-го класса «Б» на общешкольных соревнованиях «сделала» обе команды десятиклассников и «А», и «Б», мы гордились этим как своим личным достижением. Помню и другое: однажды на каких-то очередных лыжных состязаниях команде нашего класса для полного зачета не хватило одного участника: в команде — четверо, зачет по троим лучшим, так они втянули в эту пятикилометровую муку меня. И я, далеко не корифей в лыжах, доползал эту дистанцию под веселые понукания уже закончивших ее моих товарищей по команде: Влада Владимирова, Юрия Шабулина, третьего не помню, скорее всего, Гугин-младший. Я дополз, и они восхваляли меня, как будто без этого они бы не победили. Или на районных играх по легкой атлетике Александр Александрович неисповедимым тренерским чутьем угадал и в эстафете 4 x 100 поставил на последний этап Вадика Николаева, а тот, неожиданно даже для нас, приняв эстафету третьим, странной иноходью, задрав голову куда-то вверх и вбок, обошел впереди идущих и рванул финишную ленточку — как мы были счастливы за школу и как был счастлив за нас бледный от напряжения Гугин.

И отдельно на гугинском стенде: наши ребята — чемпионы Сокольнического района, второй призер по толканию ядра (это был я!). Словом, Гугин этим сбивал нас в какое-то школьно-партриотическое, классно-патриотическое братство. И в командных видах — то же самое. Первая пятерка десятого «Б» по баскету была одновременно первой пятеркой всего района, а лучший наш баскетболист Борька Прозоров — первым парнем во всей сокольнической деревне. И никто ему не завидовал, разве что чуть-чуть, когда он, резко меняя направление дриблинга, шел в проход на кольцо, тому как у него это получалось и как он классно тащил к победе всю команду.

Всех помню наизусть: наш историк С. Е. Левин и Сашка Шнитников — стоят. Сидят в левом ряду: Рыков — Шабулин, Давыдов, Симонов — Адамов, Базаров, Каганович — Грачев. В среднем ряду: Котрелев, Барабанов — Румнев, Симбирцев — Михальцов, Николаев Вадик — Денисов, Самойлов — Антоновский. В правом ряду: Хаботин — Ермишкин, Прозоров, Стуклов, Владимиров — Жуковский. Четырех одноклассников на фотографии нет

Спорт, между прочим, очень отчетливо выявлял еще и характеры — мы многое друг про друга узнали. Проигрывать никто не боялся, а вот побеждать некоторые могли только в тепличных условиях. Где-то в конце 60-х в Англию собкором «Литгазеты» был назначен Володя Симонов — мой одноклассник. Его корреспонденции иногда напоминали бондиану: уходя от преследующей его машины Интеллидженс сервис, он на своем автомобиле нырял в лондонские переулки, секретными дворами шел на встречу со своим информатором, словом, «на войне — как на войне». И только мне, да еще нескольким ребятам, игравшим с ним в баскетбол в одной пятерке, известно было Володино слабое место: если в игре ему пару раз грубо давали по рукам, он переставал играть, а только изображал игру, и его надо было срочно менять, потому что тактика игры «на столба» — а в нашем малорослом поколении Вова со своими 185 сантиметрами, мягкими руками и хорошим прыжком был, безусловно, «столбом» — больше не срабатывала. И читая о его доблестных сражениях с английской разведкой, я хорошо понимал, что либо это все — художественная литература, либо ему еще не дали по рукам.

Совсем иным и по-иному запомнился наш историк Самуил Евсеевич Левин. Он был крупный и круглый и, в отличие от всегда тщательно выбритого Гугина, носил большие вислые усы, круглая огромная голова, круглые очки и печальные (теперь я понимаю — еврейские) за ними — круглые — глаза. Прозвище Сэм он получил сразу, если не в первый день, то только потому, что при первой встрече сильно нас поразил. Класс был, наверное, пятый. Входит-вплывает этот сом, кладет на кафедру школьный журнал и заявляет: «У нас будет разделение труда: я буду учить вас истории, а вы будете следить за дисциплиной. Предмет у меня непростой, и на глупости у меня нет времени».

И так и учил, причем конспекты его уроков по истории, особенно XX века, пригодились мне при подготовке в ВУЗ спустя 5 лет, уже после XX съезда и речи Хрущева. Не верите? Никто не верит. Потому что правда.

Само писание конспектов было для нашего поколения школьников — нечто новое. И конспекты эти не были перечислением событий и дат — Сэм учил нас запечатлевать логику своих (а точнее — его) рассуждений, приводившую к выводу об осмысленности той последовательности событий, о которых вещал учебник.

Сам того не замечая, а может, с учетом мудрости его и лукавства, сознательно, подрывал Сэм основы учебного процесса: он учил нас спорить с учителем. Причем если по-началу это напоминало игру котенка с бумажкой, где котятами были мы, а он подбрасывал нам бумажки трудноразрешимых вопросов, то к середине десятого игра шла серьезная: ты сидел на теме, как медведь на дереве, перед кажущейся истиной, как перед дуплом с пчелиным медом, а Сэмова аргументация лупила тебя со всех сторон, как подвешенное бревно, тем сильнее, чем сильнее ты его отталкивал. Это сравнение имеет только один недостаток: из него незаметно, какое удовольствие, получали при этом действе и медведь, и бревно. Сэм так увлекался, что именно тут обнаружилась его главная слабость: вместо опросов или повторения пройденного его легко было втянуть в спор и заставить забыть об остальном. Те, кто не очень любил историю или забыл выучить урок, часто обращались к нам с этой просьбой. И мы их редко подводили.

Много лет спустя я попытался понять и сформулировать, чем отличается знающий от недознающего. Недознающий предпочитает аксиомы, а при необходимости что-то доказывать пользуется языком туманной недосказанности, создавая из него дымовую завесу своему профессиональному недознанию. Знающий может ясно и недвусмысленно сформулировать даже то, чего еще не знает, ибо не боится своего незнания, рассчитывая на себя, а не на туман науки, в которой заблудился сам и пытается заблудить своих слушателей.

Сэм был из знающих. Он легко ставил приличные отметки тем, кто учил, но не интересовался. Зато тем, кто лез с ним спорить, охотно раздавал по ходу четверти тройки, которые в итоге четверти надежно складывались в пятерку. Как я потом узнал, выгнали его в 49-м или 50-м из какого-то гуманитарного техникума, и учебный принцип ВУЗа — даю больше, чем ты можешь взять, но уж и ты постарайся: возьми хоть чуть-чуть больше, чем тебе положено, — выполнялся им неукоснительно. Отношения с ним у моих двух классов (а я успел поучиться и в «А», и в «Б») складывались серьезные и уважительные. Мы были в девятом, когда по школе пронесся слух, что в шестом классе сорвали урок истории, карательным отрядом понеслись мы в этот шестой класс, и там состоялся разбор полетов с демонстрацией кулаков и обещанием намять бока по-серьезному. Помогло. Кстати, внешкольными делами Левин не занимался вообще, не организовывал кружков, не брал классного руководства и вообще со школой имел только одну и единственную связь: учил оболтусов думать с помощью исторических знаний. Но место в нашей школьной жизни занимал очень заметное.

С точки зрения появления лидеров школа — это многоборье, во всяком случае у нас было именно так. Сюда входили и гуманитарные успехи, и математика с химией, и спортивные достижения, и участие в самодеятельности, и английский язык, и пионерско-комсомольская работа, и даже околошкольные достижения — победы в смотрах, олимпиадах, спортивных школах, конкурсах самодеятельности за школьными пределами. А вот физика, например, не входила. За все годы школе так и не удалось найти для нас приличного физика. Преподавали физику какие-то недоучки на фоне остальной нашей гвардии. И как это вышло, что из наших будущих докторов наук больше всего оказалось физико-математиков, — это я вам объяснить не берусь, но догадка одна у меня есть и, хотя лично для меня эта догадка исторически имеет печальный оттенок, я ею рискну поделиться.

Все дело в нелюбимом мною нашем математике, хоть убей, фамилию не помню[16]. Звали его Михаил Арсентьевич, и был он из всех классических математических сухарей самый сухой. Длинный, мосластый, с сипловатым, легко срывающимся на фальцет скрипучим голосом, он обладал изрядным чувством юмора, но юмора въедливого, раздражающего, пригодного, скорее, как отмычка или нож для вскрывания устриц, словом его юмор был как песок в моторе — скрипуче-тревожный. При внешне ровном, редко выходящем за определенные для себя рамки, отношении к ученикам он и не думал скрывать, что «математика в его лице» — это он так выражался, благосклонна к тем, кто может, равнодушна к тем, кому это не дано, и непримиримо презрительна к тем, кто мог бы, но не хочет.

Все у нас начиналось хорошо, до седьмого класса Михаил Арсентьевич относился ко мне благосклонно, хотя я и тогда звезд с неба не хватал, и в первую пятерку математиков класса не входил. Но тянулся. А потом в восьмом — забуксовал: то ли влюбился, то ли надоело стоять на цыпочках, то ли подростковый кризис у меня наступил, то ли все это и еще что-то вместе, но тянуться я перестал и немедленно стал получать тройки, и скрипучее острие Михарсентьевского юмора обратилось против меня. Не хотел он, чтобы я перешел в категорию тех, кому не дано. Две четверти он честно ставил мне три балла, надеясь меня вразумить. Я не вразумлялся, и Михаил Арсентьевич сказал мне фразу, которую в силу буквального ее выполнения в дальнейшем, я хорошо запомнил:

— Симонов, — сказал математик, а он всегда и всех называл по фамилии, — запомни, математика в моем лице тебе за это отомстит!

Девятый класс я пахал как проклятый. И не из-за Михаила Арсентьевича, а просто стало неприятно хромать на математическую ногу, получалось, что этот — важный для школьного многоборья вид — у меня заметно отстает. Два раза за всю мою школьную жизнь учеба была для меня работой. И это был один из них. Математик все видел, к усилиям моим относился с иронией, но отметки ставил за сделанное, так что к концу девятого класса я вернулся на свой уровень: конкурсных и вузовских задачек, как какой-нибудь Замараев или мой приятель Сашка Шнитников, не щелкал, но по школьной программе уже порхал бабочкой на грани «четыре-пять». Однако математика, как и предупреждал меня Михаил Арсентьевич, мне отомстила: когда пришла пора выводить выпускные отметки, единственный предмет остававшийся на усмотрение учителя, был тригонометрия. По алгебре и геометрии сдавались экзамены, там для волюнтаризма поле было сужено, а по тригонометрии в двух четвертях у меня было 5, в двух — 4, Михаил Арсентьевич недрогнувшей рукой вывел мне итоговую четверку, оказалась эта четверка единственной, и вместо золотой получил я серебряную медаль.

А может, и не в этом дело. При первых двух выпусках нашей школы золотых медалей каждый год оказывалось по три — это, видимо, был отпущенный нам лимит, и, рассуждая, кого же отделить от будущих благ в наш год, педсовет решил эту проблему не в мою и не в тригонометрии пользу.

Но если честно: я горжусь, что в родной школе вишу на стенке, а уж в каком качестве — мне как-то все равно. И тогда было все равно, а уж потом — тем более. Но Михаила Арсентьевича я запомнил на всю жизнь.

У каждого многоборца есть свои сильные, ударные виды. У меня их было два: школьная самодеятельность и английский язык. И обе связаны с одним и тем же учителем. Звали его от Таптыкова наоборот: не Дмитрий Николаевич, а Николай Дмитриевич, зато фамилия его через десяток лет после окончания нами школы стала неприлично знаменитой, хотя мы этого, слава богу, не застали, а потому фамилия Чубурашкин не казалась нам чем-то особенно смешной. Ну Чебурашкин и Чебурашкин, ни у кого не вызывавший желания спросить, как здоровье крокодила Гены. Ему и без этого досталось: был он стремителен, но хром, причем тяжело, заметно; изощрен, но не изыскан: английский знал прекрасно, но говорил на нем с русским прононсом; ставил с нами отрывки из классики, но когда дело дошло до самостоятельного творчества, не нашел ничего лучше, как перевести на английский сцены из книги партизана Федорова «Подпольный обком действует», и весь наш школьный партизанский отряд, и даже поганые немцы зачем-то заговорили по-английски. Видимо, фамилия ему настолько не шла, что даже прозвища ему школа не придумала. Человек был истовый, если что ему втемяшилось в голову — все, не вырубишь топором, и потому воевали мы постоянно, на обоих фронтах, которыми он командовал.

Николай Дмитриевич Чебурашкин, в мои годы он был моложе

Войну со мной за меня на уроках английского Чебурашкин начал не сразу. Я к нему в группу попал после того, как меня за то, что не участвую в строительстве коммунизма (о чем я уже рассказывал), перевели из класса «А» в седьмой «Б». Первый год он ко мне присматривался, а на второй взялся за исправление замеченных недостатков.

Все мы любим делать то, что у нас лучше получается. И я в этом смысле не был исключением. У меня было приличное произношение, как потом оказалось, скорее, американское, чем английское, я легко и непринужденно читал и так же легко пересказывал прочитанное или заданное. Но, пользуясь тем самым «чувством языка» от англичанок моего детства, я счастливо избегал в своем пересказе новых слов, обходясь уже освоенным словарем. И еще я не любил писать: в английском очень многое пишется не так, как читается, и этих мучений с дифтонгами и другими изысканными буквенными сочетаниями я всячески старался избегать.

Чебурашкин стал вызывать меня только отвечать новые слова или писать — все, остальное его не заботило. И я вместо привычных пятерок стал получать внешне вполне законные четверки и даже тройки. Не то что я гнушался этих отметок, но всякий раз, а встречались мы, если вы помните, почти каждый день, оказываться упрямым бараном — это было мне западло. Но я уже привык не заниматься английским дома, у меня и без того хватало дома дел, а тут… Пришлось отвыкать. Как я его ненавидел, понимал, что это он меня так учит, а все равно ненавидел, от этого даже сильнее. И надо отдать ему должное: победа осталась за ним, а приличный английский со мной. Оценить это я смог довольно скоро.

В начале десятого класса — как раз приподнялся железный советский занавес — к нам зачастили иностранцы. Приятно показывать заезжим гостям товар лицом, лукаво опуская подробности, что товар у нас особый и по-английски наши ребята говорят, ну, скажем, совсем чуть-чуть лучше, чем в любой соседней школе, не имеющей языковой специализации.

А теперь похвастаюсь. Имею право, тем более что значительной частью обретенной славы был обязан тяжелому характеру Чебурашкина. Итак, октябрь пятьдесят пятого, я уже в десятом, я секретарь школьного комсомола и вообще. Иду по школьному коридору, а навстречу мне наш директор, новый, в смысле следующий после Таптыкова, о нем еще будет речь в этом повествовании. А директора окружают стайкой нарядные иностранцы, может, кто помнит, как долго в московской толпе легко было узнать иностранца, он им через переводчика: это наш комсомольский секретарь, он … — тут я его не очень вежливо, но нежно перебиваю и говорю по-английски, обращаясь через переводчика: дескать, Николай Игнатьевич, позвольте мы сами себя представим, а если нет, то не дозволите ли вы, чтобы мы ваши слова сами и перевели. Тут иностранцы теряют к директору всякий интерес и устраивают мне пресс-конференцию часа на полтора (это я, конечно, загнул, но ведь со следующего урока меня пришлось из-за этого отпустить, так что полтора не полтора, а уж около часу они со мной беседовали). Иностранцы оказались группой учителей английского языка из Шотландии и Англии, и в венчающем эту историю апофеозе — статье «Глазами англичан» в газете «Московская правда», где перечислялись наиболее сильные впечатления этих великобританцев от пребывания в Советском Союзе, третья подглавка называлась «Алеша Симонов беседует с гостями». Между прочим, там говорилось, что эти школьные учителя из Англии, по их собственным словам, случись сдавать экзамен по-английскому, не все набрали бы столько баллов, сколько этот молодой человек. Вот такую победу одержал надо мной дурной характер Чебурашкина.

С самодеятельностью же получилось… ну, не совсем наоборот, но все же. Когда кто-то в старших классах усердствует в художественном чтении или играет в отрывках, про него говорят: «Пойдет в артисты». И вся школа потом трепетно следит за его судьбой. Нас таких было в школе трое: Женя Жуков, двумя годами меня старше, мой ровесник Валера Безручко и я. К Жукову Чебурашкин никакого отношения не имел, тот развивался свободно, бесподобно смешно читал басни, окончил Щукинское, работал в Театре миниатюр у Владимира Полякова, потом что-то не сложилось, и последние годы мы с ним виделись в Театре Гоголя, где в то время работала моя жена. Больших ролей он там не играл, но был настоящий Актер Актерыч. Зато с Валерой и со мной Чебурашкин работал с той же заядлостью, с какой заставлял меня учить новые слова. Валера был мальчик высокий, стройный, несколько позирующий, что, впрочем, могло оказаться и результатом представлений Чебурашкина об амплуа. Валера в его глазах был будущий герой-любовник. Кем в его представлении был я, судите сами: в сцене из «Бориса Годунова» он — Отрепьев, я — Пимен, в «Горе от ума» он Чацкий, я — Фамусов. В «Ревизоре»… догадайтесь с трех раз. Даже в «Мертвых душах» он изображал Чичикова, а я Ноздрева. А мне так хотелось самому сыграть Чацкого, но Чебурашкин давил на коллективную сознательность: кто же у нас может Фамусова-то сыграть? И только в «Подпольном обкоме», который действовал по-английски, роли для героя-любовника не нашлось, и я играл командира партизанского отряда, а Валера — фашистского офицера. Я никогда, даже после прослушивания у Фаины Георгиевны Раневской, всерьез об актерской карьере не задумывался. Но вот ведь парадокс: Валера Безручко был единственным в школе человеком, которому я завидовал не белой завистью, а по-черному, настолько, что желал ему зла. Не знаю, как сложилась его актерская судьба. Я знаю только, что он окончил студию МХАТа, его взяли в театр — на этом мои сведения обрываются, на сцене я его не видел, единожды встретил его фамилию в театральной программке, там где «крестьяне, восставшие, посетители трактира».

«Подпольный обком действует» на английском языке. Второй слева — с немецким трофейным кортиком, подаренным мне отцом, — Валера Безручко

А мне эта упертость Чебурашкина, твердо верившего в предначертанность актерского будущего моего соперника, не принесла ничего кроме пользы: я до сих пор набит цитатами из русской классики, помню наизусть половину «Горя от ума», со школьных лет избавился от чувства страха перед зрительским залом и вообще: «Спасибо, Николай Дмитриевич, низкий вам от меня неактерский поклон!»

А нет, забыл. Среди того, что я благодаря Чебурашкину выучил, есть еще Гимн Советского Союза на английском языке. Все в том же «Подпольном обкоме», который действовал по-английски, была сцена, где партизаны ворвались в село на плечах убегающего врага, и над трупами казненных товарищей им надо что-то спеть. По сценарию это был Интернационал, но то ли недосуг было Чебурашкину искать текст его по-английски, то ли мой недоразвитый слух решительно сопротивлялся воспроизведению не самой по тем временам знакомой мелодии, но спеть решили гимн, а научить меня это делать поручили училке-англичанке из младших классов по прозвищу Морковка — такие у нее были морковные щечки. Два дня она долбила со мной эту вроде бы знакомую мелодию и добилась того, что слова по-английски я выучил все, а спеть смог только первый куплет. «Славься, Отчество» — этого я уже не вытягивал — так это и вошло в наш бессмертный спектакль.

Unbreakable Union of freeborn Republics

Great Russia has welded forever to stand

Да здравствует созданный волей народа…

Наш гимн, что для нас сочинил Михалков.

Это, как вы понимаете, был гимн еще в первом, не перелицованном, варианте, ну а после гимна сам бог велел — об идеологии, об основах воспитания, так сказать, граждан в этом своеобразном лицее середины XX века. Почему мне так врезался в память разговор на педсовете, предшествовавший моему переводу в другой класс в качестве примерного наказания? Да потому, что других таких проработок я не помню. Меня потом и из школы исключали, и выговоры давали, но ни разу — с таким идеологическим звоном. И я начинаю думать, что дело не во мне, а во времени: учебный год 1952/53. Сталин еще жив, и именно об этом времени потом будут спорить: готовились ли вагоны и новые лагеря под евреев или это легенда. А учительница — Элга Абрамовна — могла бы со страху не удержаться и наговорить такого, чего потом ни за какие коврижки вспоминать не захочется. С другой стороны, я на память не жалуюсь, но иных подробностей пионерской жизни не помню ну просто совсем, словно их не было. А ведь по биографии я — член совета отряда, председатель совета дружины, и вот на тебе — не помню и все. Вот как стояли в почетном карауле у бюста Сталина 5 марта 1953 года помню, как нам показалось, что Володя Симонов улыбается, и мы его повели в гардероб — бить. Но он как-то оправдался, то ли зуб у него болел, то ли у бабушки был инсульт и ее перекосило, а он про это вспомнил, словом, бить мы его не стали, но этот позыв патриотизма помню. «Артек» помню годом раньше, но тоже с позиций, скорее, полового, чем идеологического воспитания: я из мужского монастыря попал в единственный в тот год в «Артеке» смешанный лагерь, хотя бы в пределах разных отрядов, но смешанный — мальчики и девочки вместе. Даже некоторых ребят, у которых был вожатым помню, встречался потом в жизни, а чтоб что-то я им идеологическое толкал — не помню, хоть убейте.

Приходится сделать вывод, что, существуя сами в пределах идеологических шор, на нас эти шоры учителя без надобности не надевали. А ведь может быть — и я тоже такое допускаю, — что я в каких-то обстоятельствах вел себя как Элга Абрамовна на педсовете, но из памяти это как-то само собой улетучилось, стерлось, вытравилось за ненадобностью. Но едва ли — помню, как резануло меня тогда письмо отца 1952 года, как он едет мимо строящегося университета и как ему приятно сознавать, что и университет будет построен, и сознательная молодежь будет в нем учиться, и среди этих сознательных буду и я — его сын. Уж что меня резануло: откровенное резонерство, казенное безразличие к адресату или идеологическая выдержанность этого послания — этого не скажу, но резануло. И не потом, когда после смерти отца в 80-м я писал о нем воспоминания для книги, а именно тогда, иначе при работе над «Тремя днями в июне» — так они назывались — я бы об этом не вспомнил. Откровенного антисемитизма в школе тоже не было, хотя он был в воздухе, но шел сверху, и до нас — тогда маленьких — доходил редко.

Нелепость некоторых ритуалов бросалась в глаза, но как-то не вызывала протеста — принимали как должное. Ну, скажем, дежурство пионеров на избирательных участках, где нам вменялось следить, чтоб вместе с избирательным бюллетенем бабушки не опускали в урну свои паспорта. Мы уже слегка выпивали, не столько по потребности, сколько для укрепления собственной независимости, и помню реплику кого-то из одноклассников после учительской проверки постов: «А я все уклоняюсь, чтоб на него портвейном не дыхнуть». А всего ярче идиотизм этот выявлялся не на избирательных участках, а на агитпунктах. Если кто помнит, это были два разных этапа избирательных компаний. Наш, подшефный школе, агитпункт помещался в сумасшедшем доме на Матросской Тишине, где для того, чтобы попасть в зал (это, видимо, был зал их медицинских летучек), нужно было пройти через палату выздоравливающих алкоголиков. В агитпункте обычно собирались те, кому кроме наших агитконцертов податься было совсем некуда: бабушки, внуки, амбулаторные больные. А я незадолго до выборов победил на каком-то конкурсе самодеятельности с мелодекламацией «Песни о Буревестнике». Музыкальное сопровождение — у рояля старшая сестра моего одноклассника, хотя он был по фамилии Колесников, а она по национальности армянка. Как там у них в семье срасталось я уже и забыл, если даже и знал. Сцена в зале была такая маленькая, что инструмент на ней не умещался, он стоял внизу, а над ним буревестником реял я. Сестра была уже пожилая — лет за двадцать, и когда сидела за роялем выглядела очень миловидно. Вообще, помню, ее портили кривые ноги, но сейчас они были запрятаны под рояль, а ко мне обращено лицо восточной красавицы, окутанное темным каскадом волос. За время репетиций и в ходе смотра взаимодействие стихов и музыки было отработано, и каких-то накладок не предвиделось. Ну, начали…

я: Над седой равниной моря ветер тучи собирает…

она: Та-та-та-там! Та-та-та-тамм! — гудит эхо педалей.

я: То крылом волны касаясь, то стрелой взлетая к тучам…

она: Та-да-да-да! Там-тара-рам! — на лице ее появляется налет легкой нервозности.

я: В этом крике жажда бури…

Соответствующее та-та-тамм — звучит как-то неуверенно, а на лице — вид сверху — единственном, что доступно моему взгляду, — помесь смущения и паники, словно ей срочно нужно пи-пи, но она стесняется в этом признаться.

я: И гагары тоже стонут. Им, гагарам, недоступно…

Тут она с визгом вскакивает со своего крутящегося стула и лезет под рояль. А оттуда восходит расплывающаяся счастьем рожа пациента психиатрической больницы, который, оказывается, со всей доступной ему нежностью, ласкал ее для кого-то кривоватые, а для него — дар небесный — конечности.

Немузыкальная пауза. Буревестник недолетел.

Так мы агитировали на выборах в Верховный Совет.

Мои идеологические расхождения со школой начались уже в комсомоле, — это, считай, 55-й-56-й, девятый и десятый классы. Я перетек в комсомол из пионерии так плавно, что даже не помню ни кто меня рекомендовал, ни когда это было. Помню только первый визит в райком, помещавшийся на Красносельской между двумя станциями метро, ближе к Сокольникам. Помню странное сочетание внутренней напряженности и внешней, ритуальной скуки происходящего.

Школьный комсомол был неотъемлемой частью учебного процесса. А мне с позиций вполне ортодоксального юношеского максимализма казалось, что комсомол — это способ и средство преобразовать мир. Не может школьный принцип, пусть даже от святых слов Ленина идущий, «Учиться, учиться и учиться» определять нравственное содержание, даже учебы. Тогда я, наверное, формулировал это иначе, но начались мои шатания ровно с этого места. Вот как это было.

В кабинете биологии, 5-й «А» — в класс «Б» меня еще не перевели.

Когда Таптыков набирал учителей, а делал он это, как вы помните, очень толково, одним из критериев был и такой: если у учителя дети соответствовали по возрасту и полу, он брал их в школу семьями. Это, очевидно, был еще один дополнительный способ заманить в новую школу хорошего учителя. Так завучем нашим с первого же года стал Николай Игнатьевич Ермишкин. Двое его сыновей — Роман и Егор — учились один в моем классе, другой — годом старше. Так же, как Валя Гугин, как сын нашей первой училки по русскому и литературе Завадской. И ее фамилия в наших школьных святцах повторялась и в графе учитель, и в графе ученик.

Завучем Николай Игнатьевич был замечательным: при всей внешней строгости он был душа-человек, он не спешил в конфликтах стать на сторону учителя, помогал ученику разобраться в своих чувствах, амбициях и даже фобиях, и о чем вообще говорить — вел себя как отец твоих ровесников: мудро, доброжелательно, а главное, вовлеченно, не отгораживаясь от тебя разницей в опыте и возрасте. За все годы его работы завучем не припомню случая, чтобы кто-то вышел из его кабинета непонятым или униженным. Словом, классный был мужик. Что он преподавал, вот этого, убей бог, вспомнить не могу, видимо, не это было его сильной стороной. А может быть, он нам и ничего не преподавал — младших учил — так тоже может быть.

И вот уходит Таптыков, и директором школы и по логике, и по справедливости назначают Ермишкина. И появляется совершенно другой человек, на бывшего завуча похожий только внешне. Перемена была такая разительная, что не заметить ее могли только школьные воробьи — они кормились все теми же крошками из школьного буфета. Никогда до этого, да и потом в такой чистой, законченной форме не видел я закон некомпетентности Паркинсона. Сменились приоритеты: до — он ощущал ответственность за учеников перед директором, после — за школу перед высшим неведомым нам начальством. Покосился центр тяжести, как если бы вздыбленного фальконетовского коня уронили на четыре рабочие ноги — все стало не так, коряво, нелепо, неудобно. Его человеческое достоинство перестало охранять его, а стало абстрактным достоинством представляемой им власти. Там, где были уверенность в себе и в своих суждениях, возникла оглядка на идеологически верное, абстрактное понимание «правильного и неправильного». Вместо душевности — сухость. И — самое для меня непереносимое в том возрасте: «Вам этого не понять в ваши юные годы». Не прошло и полгода, как мы схлестнулись. Повод был на вид смешной и нелепый, но в нравственных координатах «наших юных годов», пожалуй, страшноватый.

Сашка Донской не был близким другом, скорее, школьным приятелем. Я был знаком и с Марком Семенович, его звездным, киношным папой, и с мамой — Ириной Борисовной — замечательно свойской теткой, умевшей сдерживать протуберанцы своих бушующих мужчин. Донские — мужчины — были людьми нервными на грани срыва, непредсказуемыми, с романтическими представлениями о бытии. И вот Сашка дозрел до комсомола, и это было для него и поступком, и событием. Рекомендацию ему, как водилось, дал директор школы, член партии, и, придя на заседание комитета комсомола, проходившее в директорском кабинете, Сашка, как ему и положено, волновался, но в будущее смотрел с оптимизмом, не ожидая от него удара или подвоха. И вдруг, прямо на заседании комитета, Николай Игнатьевич заявляет, что не далее как позавчера Донской получил по какому-то предмету тройку, и в этих условиях он, директор, отзывает свою рекомендацию. Обсуждать, как вы понимаете, стало нечего, и, отпустив совершенно опущенного Донского, комитет перешел к следующему вопросу. В этой ситуации было что-то беспомощно-оскорбительное, что, я понять сразу не мог и, весь в мрачных раздумьях о причинах собственного бессилия, отправился домой.

Ближе к вечеру позвонила тетя Ира: Саша пришел домой оскорбленный и опозоренный. Он бушевал: орал, что больше никогда не пойдет в школу, где его теперь никто не уважает, где его будут дразнить и вытирать об него ноги, где все предатели, пытался заколоться обеденной вилкой и наконец под влиянием материнских уговоров и успокаивающих лекарств забылся сном в полном раздрае чувств. Тетя Ира просила меня приехать, чтобы помочь хоть как-то вывести его из этого ступора, когда он проснется. И я поехал.

Пока я добирался со своей Зубовской площади до Кутузовского, где они жили, у меня в мозгах наступило некоторое просветление: почему, думал я, на заседаниях школьного комитета комсомола должен непременно присутствовать директор, почему вообще эти заседания проходят в его кабинете и что это за непререкаемые директорские рекомендации, которые можно дать и забрать обратно с оскорбительной легкостью в зависимости от малосущественного мотива, каким является успеваемость. Словом, Донского-младшего мы кое-как утешили, в том числе и с помощью моего клятвенного обещания дать ему свою рекомендацию и на одном из ближайших заседаний комитета принять в ряды.

Рекомендацию я ему дал, заседания мы стали проводить в кабинете химии, где командовала наша классная руководительница Капитолина Никаноровна и где ее правой рукой, имевшей свои ключи от ее кабинета, был мой одноклассник, будущий доктор химических наук, Мишка Грачев. А с Игнатьичем у нас с той поры началась нешуточная война за самостоятельность комсомола, особо обострившаяся после того, как он схлопотал крупный выговор за притупление бдительности.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Школа

Школа Я еще застал в школе старых учителей. Антаева преподавала математику, она говорила мне: «Ты по математике успевать не будешь, я учила твою маму, она тоже у меня по математике не успевала…» И действительно, контрольные работы я, как правило, списывал, чаще всего у моей

ШКОЛА

ШКОЛА Кто из ребят не ждал этого дня… Ты идешь по улице с портфелем, с букетом георгинов и астр, наглаженный, чистый, с промытыми руками и шеей. Идешь, запинаясь новыми ботинками, сам весь новый, незнакомый для себя. Идешь первый раз в школу первого сентября.Как долго не

Школа

Школа Я вырос в семье военнослужащего, мы часто переезжали, и за свою жизнь я сменил несколько школ: начинал учиться в первом классе в белорусском городе Полоцке, затем во время отцовской учебы в академии Генерального штаба два года проучился в Москве, а с третьего по

Школа

Школа Школа – рядом. Быстро перебежать Покровку, перемахнуть трамвайные рельсы, и вот он, Колпачный переулок, где второй дом от угла – школа.Многих своих учителей я помню до сих пор. Математик Красников, молодой человек в сапогах, галифе и френче без погон, отлично понял,

Школа

Школа В старости Эйнштейн будет рассказывать анекдот о своем дяде-агностике, который единственный из всей семьи ходил в синагогу. Когда его спрашивали, зачем он это делает, он отвечал: “Мало ли что!” А родители Эйнштейна, напротив, были “совершенно нерелигиозны” и не

Школа — раз, школа — два, закружилась голова

Школа — раз, школа — два, закружилась голова Когда мне было шесть лет, мама вышла замуж, и мы уехали в Усть-Каменогорск. Поселились в большом частном доме. Там я пошел в первый класс.Школа, в которой я начал учиться, находилась далеко от дома. Мне сразу она не понравилась,

Школа

Школа Вскоре после моего океанского рейса на «Щорсе» я снова получил назначение на теплоход «Смольный», но уже старшим помощником. Капитана Зузенко на нем не было. Судном командовал Михаил Петрович Панфилов.«Смольный», как и прежде, держал линию между Ленинградом и

Школа

Школа В школу я поступила сразу во второй класс, так как дома меня научили уже хорошо читать и писать. В девять лет характер был у меня еще открытый и веселый, я легко завоевала авторитет в классе и была два года старостой. Учительница часто опаздывала к первому уроку.Тогда

ШКОЛА

ШКОЛА Пронзительный свист ласточки, пронесшейся мимо широко раскрытого окна… Он будто и сейчас еще стоит в ушах.Почему память выхватывает подчас что-то совершенно случайное? Или только кажется, что это случайное?Ласточка пролетела… Каким давним кажется этот день. И как

Школа

Школа Давно уж не было на полянах ягод. Утрами от инея седела степь. В выцветшем за лето небе журавлиные клинья, курлыча, медленно уплывали на юг. Подпаски Гриша и Федотка с грустью провожали их взглядом. Они уже теперь с азартом не щелкали пастушьими арапниками, как бывало

Школа

Школа Семнадцать лет ему исполнилось за два с половиной месяца до смерти. Ученик 11 «Г» класса школы № 1198 Западного округа Москвы.Да, шли выпускные экзамены.Первый, сочинение по литературе, он сдал на «5/4» — «Тема семьи в романе Л. Толстого «Война и мир».Второй, русский язык

Школа

Школа Всё-таки удивительная вещь - память. Вот сейчас, когда пишу эти строчки, медленно, страничка за страничкой раскрываются до мельчайших подробностей многие события тех очень далёких лет. Они хранятся в памяти в очень туго упакованном виде. Но при желании эту