О капустнике и не только

О капустнике и не только

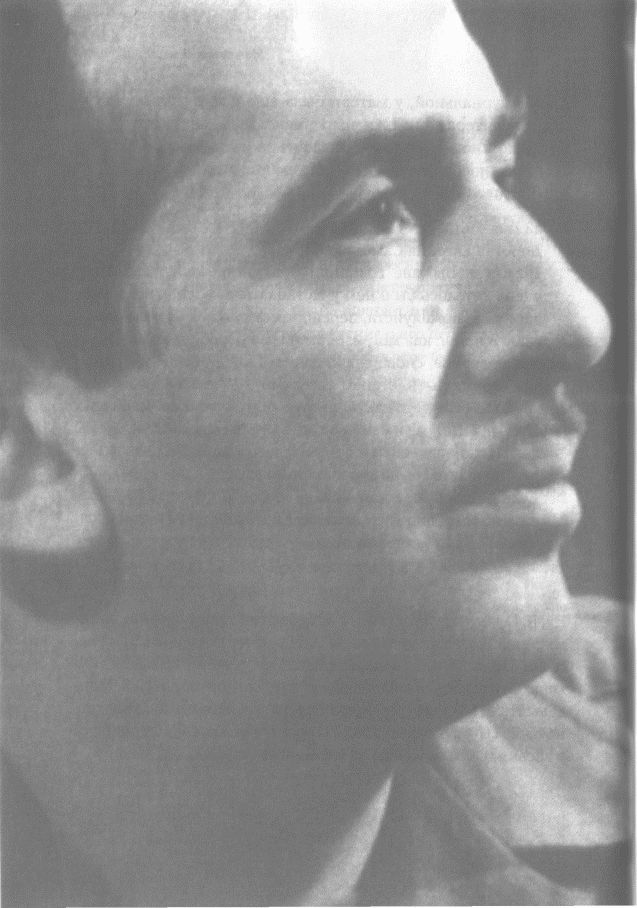

Один из авторов юбилейного капустника — Саша (Александр Аркадьевич) Галич

В декабре 1964 года мама справляла свое пятидесятилетие.

Ах, эти шестидесятые, — любовь моя, моя молодость, как обозначить их одним словом, чтобы как знак, как ключ, чтобы назвать и сразу — вот они, как живые. Такое слово — оно у каждого свое. Я знаю мое, я его давно обкатываю в памяти, для меня оно все означает и все открывает. И слово это — «ка-пуст-ник». Боже мой! Каких только капустников тогда не было! Домашние, школьные, институтские, клубные, театральные для своих, театральные для публики, капустники на кинопленке и капустники на пленке магнитной… И все, буквально все — оттуда. От Арканова до Хазанова, от Горина до Юрского, от Паперного до Белинского[14] и от Жванецкого до Розовского.

Виноват — увлекся. Ведь я собирался просто рассказать об одном скромно отмеченном семейном событии. Решили мы поздравить маму с этой знаменательной датой. Мы — это ее двоюродный брат Борис Ласкин, наш сосед Александр Галич и я. Купить подарок было неинтересно. Интересно было сделать юбилейный капустник. И мы стали его делать.

Хотелось, чтобы начинался он торжественно. Торжественно — значит Левитаном. Попробовали подражать. Оно бы и неплохо получилось, кто ж из нас тогда не передразнивал Левитана? «Гаварит Москва!» — и всех делов. Но Боря сказал: «Халтурить не будем. Пусть запишет сам Юра». Позвонили. Согласился. Нет, мы, конечно, были с ним знакомы, только я вот и сегодня знаком, скажем, с Александром Любимовым или Татьяной Митковой. А ведь не позвоню и просить не стану, не решусь. А тогда поехал как ни в чем не бывало — и Юрий Борисович чуть не час мучился над пустяковым текстом. Дело в том, что у нас было написано: «Говорит Москва, говорит Москва. Работают почти все радиостанции Советского Союза», а Левитану это, главное для нас, «почти» стояло поперек горла, буквально. Никак не звенел на этом «почти» знаменитый левитановский металл, оно ему всю индивидуальность ломало. Но он, осторожно спросив, не обойдусь ли я без этой ерундовины, и получив отрицательный ответ, честно писал и переписывал то, что в его исполнении звучало чуть не каждый божий день от Москвы до самых до окраин.

Дальше должны были идти поздравления поэтов. А поэты мать любили. И, ей-богу, не только за то, что она их печатала в журнале «Москва». Правда, когда ее не стало, кое в чьей любви я начал сомневаться. Ну да не в Вознесенском дело. Его, кстати, тогда не нашли. А вот Пал Григории Антокольский был и восторженно выфыркивал в микрофон свои поздравления. И Александр Яшин был и, окая, читал «Болтовню». А в соседнем со мной кабинете (я тогда служил в издательстве «Художественная литература», в просторечии — Гослите) корпел над рифмами Евгений Александрович Евтушенко. Вышел вспотевший и смущенный. Сказал: «Веселые не получились», — и прочитал в микрофон:

Живу я неустроенно, заморенно,

Наивно и бесплодно гомоня,

Но знаю, Вы, Евгения Самойловна,

Хоть чем-то, да покормите меня.

Мои стихи не будут мной замолены.

Все некогда — спешлива жизнь моя,

Но знаю, Вы, Евгения Самойловна,

Помолитесь тихонько за меня.

И все, кто жизнью и собою сломлены,

Приходят за спасеньем к Вам в свой час.

Но кто же Вас, Евгения Самойловна,

Покормит? Кто помолится за вас?

Так он их никогда и не напечатал.

Много мы потом с ним и дружили, и ссорились, многое и в том, и тем более в позднем Евтушенко было мне поперек души, но стихи эти у меня лежат на самой близкой полке памяти, и как вспомню их — знаю, что все равно, любимый или ненавистный, он мне — родной.

Потом в совсем другом месте записывал я Володю Корнилова. И его стихи остались подарком от души, не войдя в сборники ни тогда, когда его еще печатали, ни тогда, когда после многолетних мытарств сборники у него появились вновь. Читал он по листочку, волновался и от этого еще больше упирался большими губами в согласные перед ударной гласной, словно они — трамплины:

…Низко, земно Вам трижды спасибо,

Что над всей суетой и бедой

Подняла Вас высокая сила,

Именуемая добротой.

И в сплошной современщине душной,

Где слиняли и ангел и черт,

Я и счастлив и горд Вашей дружбой,

Убежденьями Вашими тверд…

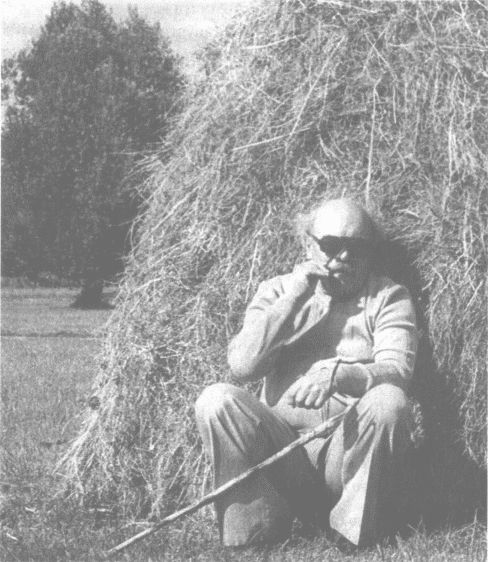

Голос на нашей пленке — Давид Самойлов (Дэзик)

А Давид Самойлов поступил иначе. Это тоже было в Гослите, на записи капустника. Самойлов взял в руки квадратик микрофона:

— Дорогая Женя, — сказал он (на моей сохранившейся поныне пленке все эти, в большинстве своем ушедшие уже, голоса по-прежнему молоды), — я мог бы сказать нечто остроумное, ибо остроумие присуще мне. Я мог бы сказать нечто поэтическое, ибо поэзия привычна мне. Но я скажу нечто серьезное и грустное: «Женя, я люблю вас. Я посвящаю Вам это стихотворение, оно будет напечатано с посвящением Вам»:

ПАМЯТЬ

?????????????????????????????????Е. Л.

Я зарастаю памятью,

Как лесом зарастает пустошь.

И птицы-память по утрам поют,

И ветер-память по ночам гудит…

Ну, и дальше, надеюсь, многие помнят.

Поэтов по ходу их появления в капустнике представлял Борис Ласкин. О нем самом я уже поминал, а здесь хочу вспомнить его маленькие «мо» (словцо), которыми он предварял почти каждое выступление: «Личный переводчик Давида Кауфмана — поэт Давид Самойлов!» — так на пленке. А следующая его шутка оказалась печально пророческой.

— Сейчас, — сказал Боря, — случайно проездом оказавшись в Москве, юбиляршу приветствует знаменитый парижский шансонье — месье Александр Галич!

Кто из нас тогда мог подумать, что Саша умрет в Париже, с французским ударением на последнем слоге?

А текст был такой:

Ай люли, люли, люли,

Ай люли, се тре жоли!

Ах вальсок-вальсок, хриплый голосок,

Ты воспой ее ум и доблести,

Доброту ее подтверди, вальсок,

Мол, от каждого по способности.

Ах, вальсок, слова любви,

Это ж факт, что се ля ви!

…Самым неудачным в капустнике грозило стать поздравление Симонова-старшего. Я пришел к отцу, заранее предупредив о цели визита. Он отложил все дела, сел к микрофону, долго и нарочито откашливался, и тут… заколдобило. Ему хотелось сказать что-то смешное и доброе, но никак не вытанцовывалось. Доброе получалось банальным, а смешное — плосковатым. Промучившись минут 15–20, глядя на меня виноватыми глазами, он готов был уже махнуть рукой и попросить стереть написанное, как в проеме двери показалась моя сводная, семи лет от роду, сестрица Саня. Отец схватил ее в охапку и, подтянув к микрофону, сказал:

— Давай, поздравь тетю Женю, быстро!

Санька не заставила себя уговаривать и тоненьким, но громким голоском отрапортовала:

— Дорогая тетя Женя, поздравляю вас, что вам 50 лет, и еще желаю, чтоб наш Алеша сбрил бороду!

«Дорогая тетя Женя…» Отец и Санька, 1964 г.

Спустя несколько дней мы сидели за праздничным столом и после положенных тостов включили пленку с капустником. Дошла очередь до поздравления отца.

Послышалось его долгое откашливание, а затем тонкий голосок пропищал: «Дорогая тетя Женя…» Боже, с каким облегчением хохотал отец!

Ну вот, а теперь о Боре, Борисе Савельевиче Ласкине — моем дяде и любимом мамином кузене.

Бывает, что писатель давно умер, а книги его всё живут и живут, бывает, что писатель все живет и живет, а книги его умерли. Но бывает, что писатель и его книги умирают вместе, а в мире остается то, что было в книгах от писателя, а в писателе — от Бога. От Бориса осталась улыбка. И она живет в каждом человеке, кто когда-либо с ним встречался, я уж не говорю — дружил. Боря был великий импровизатор, с неизменным блестящим и необидным юмором. Но жил он во времена, для импровизаций плохо оборудованные, и хотя написанные им «Три танкиста» или «Спят курганы темные» вошли в песенную классику, а «Карнавальная ночь» — в кинематографическую, мне всегда казалось, что всю жизнь он занимался своим делом — в качестве хобби, а не совсем своим делом — в качестве профессии.

Нашему капустнику он, разумеется, приходился и папой, и мамой. Сначала он там на чисто английском воляпюке разыграл перед микрофоном сценку, как обиделся Джон Стейнбек, который зашел к юбилярше хлопнуть рюмку водки, а ему предложили выпить виски за мир во всем мире, и лучше — в Америке. Потом Борис Савельевич с не меньшим пылом перевоплотился в немолодого, но еще не пробившегося в Союз писателей поэта, земляка юбилярши «с города Шклова», и прочитал его стихи, кои я здесь не рискну воспроизводить целиком, а приведу всего две строчки:

И, как сообщил Маяковский,

У в Шклове родился и Шкловский.

Поскольку сочинил их я сам и до сих пор горжусь, что мэтры мое слово из их песни не выкинули.

На всю эту запись-перезапись убили мы в общей сложности почти неделю. А слушали это пятнадцать человек двадцать пять минут. И были счастливы. Потом еще четверть века мать хранила эту пленку, изредка прокручивала ее и тоже была счастлива.

Ну я — ладно. Мне было двадцать пять, а в двадцать пять свободное время найти можно всегда. Ну ладно — время. Александр Аркадьевич и Борис Савельевич в конце концов были люди свободной профессии, но количество душевной энергии и щедрость в расходовании ее — это сейчас где? У кого хватит?

Может быть, дело в том, что свобода, в которой мы живем сейчас, в сравнении с несвободой, в которой мы жили тогда, требует больших душевных усилий? А вдруг, простите мне этот парадокс, просто несвобода душевно щедрее, благотворнее для созидания? Ибо в несвободе есть направленность и страсть к освобождению, есть острова свободы, которые — в каждом, и есть жажда объединить их в архипелаг? А свободе достаточно одиночества? Или, иначе говоря, несвобода — это осознанная необходимость… в других людях, а свобода в них не нуждается?

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Ведь только утром, только в час

Ведь только утром, только в час Ведь только утром, только в час Рассветного раздумья, Когда исчерпан весь запас Притворства и безумья, Когда опасность — как петля, Свисающая с крюка, Мое сознанье оголя, Манит минутной мукой. Тогда все тени на стене — Миражи ясновидца, И

Только она…

Только она… Анкета — вещь, которая кажется скучной… Но есть анкеты и анкеты. В простых листах бумаги с вопросами и ответами, которые мне суждено было впервые держать в руках, был заключен неповторимый кусок истории.Как-то в начале августа 1917 года, под вечер, возвращаясь с

ТОЛЬКО НА «ВЫ»

ТОЛЬКО НА «ВЫ» Апрель… Апрель 1973 года.Где-то далеко-далеко, за океаном, цветет черемуха. А в Арктике летят по голубому ветру рассвета не белые лепестки, а снежинки. Они падают на крыши погребенного в сугробах аэродромного поселка.Сорок лет без малого встречаю я весну в

XXVIII. Вам, только вам

XXVIII. Вам, только вам Вам, только вам моя мечта, Моя вечерняя тревога, Когда усталые уста Приосенит названье Бога. Вам, только вам в прощальный час, При открывающейся двери, Безмолвный вздох, в любви и вере, Последний раз, последний раз. 6 июля

1. «Я только и помню…»

1. «Я только и помню…» Я только и помню — Можно ли помнить иное — Уплывала платформа И в пятне световом фонаря — Лицо твоё, Печальное, как осень, Любимое, прекрасное

«…Только лес, только ночь, только влага земли…»

«…Только лес, только ночь, только влага земли…» …Только лес, только ночь, только влага земли, Огоньки поселенья мерцают вдали. И собратья отстали под полной луной, Сладко дышится свежей холодною мглой. Пряный огненный запах осенних костров — Так горят листья цвета

30 «Только в раю»

30 «Только в раю» Море бушует — Только в раю. На якорь в тебе этой ночью Нынче же стать я пою! Эмили Дикинсон[240] Спирали сна. Осенью 1982, года я приехала в Оксфорд. Училась в аспирантуре в Тринити-колледже и жила над книжным магазином Блэквела, в красивой комнате, служившей и

НЕ ТОЛЬКО АКТРИСА

НЕ ТОЛЬКО АКТРИСА Я уже говорил, что Раневская — соавтор почти каждой своей роли. А порой — единственный автор. Иногда, правда, ее соавторство минимально. С точки зрения вмешательства в авторский текст. Минимум, вероятно, в «Золушке» Е. Л. Шварца. Ф. Г. очень любила этого

Не только актриса

Не только актриса Я уже говорил, что Раневская – соавтор почти каждой своей роли. А порой – единственный автор. Иногда, правда, ее соавторство минимально. С точки зрения вмешательства в авторский текст. Минимум, вероятно, в «Золушке» Е. Л. Шварца. Ф. Г. очень любила этого

Только ты

Только ты Часто судьба подкидывает своим избранницам нелегкую долю: их не любят и осуждают современники. И лишь время возвращает им доброе имя. Только ленивый не обвинял супругу великого живописца Андреа дель Сарто (1486–1530) в том, что она испортила ему жизнь. Но если это

Глава двадцатая «ДАЙТЕ ДОЖИТЬ СПОКОЙНО». «ТОЛЬКО МАЛЬЦЕВ, ТОЛЬКО “ДИНАМО”»

Глава двадцатая «ДАЙТЕ ДОЖИТЬ СПОКОЙНО». «ТОЛЬКО МАЛЬЦЕВ, ТОЛЬКО “ДИНАМО”» В новом, XXI веке российскому хоккею начало аукаться время лихолетья, которое наступило с развалом Советского Союза и распадом системы государственной поддержки спортсменов.Оглушительное, даже

«ПОРА ТУДА-ГДЕ ТОЛЬКО «НЕ» И ТОЛЬКО «НИ»

«ПОРА ТУДА-ГДЕ ТОЛЬКО «НЕ» И ТОЛЬКО «НИ» «Пора туда — где только «не» и только «ни», — он так сказал, так пожелал, так написал, когда его перестало что-либо радовать, будоражить, возбуждать, тревожить.— А, может, поедешь со мной, Ксюш? — неожиданно спросил он.— Да ты что!

Только для белых

Только для белых Накануне отъезда из Сан-Франциско, до того как поехать в консульство попрощаться, мы решили еще раз проехать по городу. Вошли в полупустой автобус, я села впереди, Кирилл сел сзади, и вдруг автобус остановился. Водитель подошел к Кириллу и попросил его