Переделкино

Переделкино

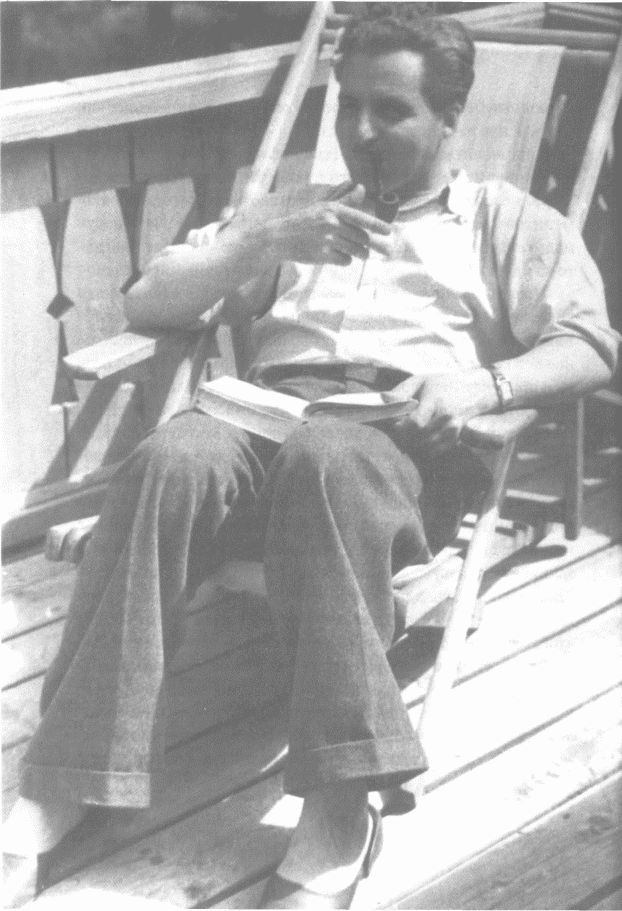

Отец на балконе переделкинской дачи, конец 40-х гг.

Из письма отца уже появлявшемуся на этих страницах Бернарду Котену, февраль 1947 года:

«…Вдобавок ко всем делам я был занят осенью еще одним делом: строил себе под Москвой дачу, потому что понял, что если я буду жить просто в московской квартире, то слишком мало времени у меня будет оставаться для моей писательской работы <…>.

Ну ты сам понимаешь, что частному человеку построить на свои средства зимний загородный дом сейчас не так просто в стране, где столько разрушено и где в первую очередь — это я, конечно, понимаю так же, как и все, — строятся гораздо более важные вещи.

<…> Она недалеко от Москвы и в очень хорошем месте: это кусок старого помещичьего парка, тихо, далеко от дороги и хорошо и летом, и зимой».

А среди деловых бумаг отцовского архива в РГАЛИ есть и такая:

«…Мы, нижеподписавшиеся,

<…> Гладков Ф. В. продал, а Симонов купил право застройки, во исполнение которого на участке возведен: одноэтажный деревянный жилой дом с мезонином и сарай, расположенные в поселке Переделкино <…>.

За проданное право застройки Гладков Ф. В. получил с покупателя Симонова К. М. 250 000 рублей.

(Договор от 5 октября 1946 г.)»

Место было действительно замечательное, рядом — бывшая усадьба бояр Колычевых, где в скором времени обоснуется загородная резиденция патриарха всея Руси, эта усадьба отделяет отцову дачу от железной дороги. До станции Переделкино — в обход резиденции — минут 7–8 хода. Дача, как видно из документов, построена с нуля, но на обжитом месте: от старого барского сада остался выкопанный пруд с беседкой посередине, вечно захламленный и запущенный, где мы ловили тритонов и головастиков. Позднее небольшой второй этаж к даче пристроили: на всех известных мне фотографиях дачи он имеется. Есть и фотография отца на верхнем дачном балкончике. До других дач писательского поселка было отсюда не меньше километра. Поэтому из писательских детей я не знал почти никого. Ну да и не удивительно: за 10 лет жизни этой дачи я бывал там четыре-пять раз в год. И запомнилось мне Переделкино вовсе не роскошью дома: и отец, и Валентина Васильевна были люди со вкусом, и дом был выстроен для жизни, а не для демонстрации своего благополучия. Роскошным был участок: там были свои горки, свои чащи, как я уже сказал, свой пруд, и вообще — этот участок для меня был целым миром, таким огромным, что можно было жить, не выходя за его границы. Отделен от других он был с двух сторон дощатым забором, а от соседей — штакетником. Но был такой большой, что соседей я просто не помню.

В начале 50-х на даче выстроили бассейн

В начале пятидесятых на даче выстроили бассейн, открытый бетонный параллелепипед с украшательскими тумбочками по периметру. Бассейн действовал только летом — никакого подогрева там, естественно, не было. А вот с размерами… сказать сейчас затрудняюсь: тогда, мальчишке, он казался большим. Много лет спустя, когда и дача эта сгорела у второго поколения перекупщиков, и возведен был на этой территории кирпичный с двухэтажными секциями литфондовский дом, приехал я туда, сопровождая приятельницу — венгерскую кинематографистку — историка кино, которую пригласил к себе на беседу живший там Виктор Борисович Шкловский, и, внезапно осознав, что нахожусь на бывшей территории отцовой дачи, пошел по участку «в поисках утраченного времени». Единственное, что напомнило мне о старом симоновско-серовском доме, был бетонный бункер, в котором, как мне потом объяснили, один из новых владельцев соорудил что-то вроде летнего бара. Вот он был размером примерно 4 x 7 и, скорее всего, это и был бывший бассейн. Когда спустя лет пятнадцать я снимал на этом месте кусок для фильма об отце, там не осталось и этого реликта.

Между тем бассейн, как бы то ни было, представлялся по тем временам экзотикой, иначе откуда бы взялись впоследствии такие роскошные сплетни о нем и об эстакаде, по которой в золотистом платье съезжала в бассейн из дачи пьяная Серова. Бред. Вздор.

Мои воспоминания о Переделкине живут в двух совершенно разных резервуарах памяти: один — довольно тощий — это воспоминания о своей жизни на этой даче, а второй — куда более солидный — о чужой жизни или жизнях, которые я имел случай там наблюдать, включающие отца и тетю Валю, их гостей и собак, и саму дачу, и образы этой жизни, и ее знаки. И хотя между ними нет очевидной и ясной границы или рубежа, они довольно резко различаются. Видимо, дело в том, что я на этой даче очень сильно чувствовал свою непричастность к отцовской жизни, как-то никогда до конца не исчезавшее собственное чужеродство. И причиной тому вовсе не Валентина Васильевна, а сам отец, для которого мое присутствие в тогдашней его жизни было фактором более или менее случайным, навязываемым ему родичами (в первую очередь — матерью и отчимом) или случайным стечением обстоятельств, или, наконец, чувством неисполненного долга, словом, вещами в его, главной тогда, общественной жизни почти невесомыми, на эту жизнь никак не влияющими.

Эти «понукания» иногда носили драматический, а то и истерический характер. Примером тому письмо из времени, которое я помню только по названиям мест и событий. Оно написано бабкой Александрой Леонидовной в декабре 44 года. Бабка с дедом недавно вернулись из эвакуации из Молотова (Пермь. — А. С.). Следующий раз в Перми я непременно попробую найти место, где они жили в эвакуации. Как-то пока не стал этими заметками заниматься, не доходили до этого ни руки, ни ноги.

Письмо, а это, строго говоря, только первая его часть (вторая о другом написана 8 дней спустя), но посланы они вместе, и потому обобщение в начале связано не только с отцовским ко мне отношением. Но вторую часть приберегу на потом.

«Очнись! Что с тобой, Кирюня? Приди в себя, возьми себя в руки. Это как дурной сон, от которого ты никак не можешь проснуться. Верни себе свой нравственный облик, который можно и должно было уважать и ценить. Свое чувство достоинства, так ярко отличавшее тебя с раннего детства. Сохранив его в самых страшных условиях фронта, ты утерял его в личной жизни. Как довел ты себя до того, что не всем и не во всех обстоятельствах своей жизни можешь прямо смотреть в глаза, и именно близким людям! Как могло случиться что мне, твоей матери, которая так гордилась тобой, именно в том отношении, что „Кирилл не может так поступить“, бывает стыдно и больно за тебя. <…>

В детский сад, где проходят сейчас Алешкины дни, ежедневно к вечеру приходит за своим сынишкой моряк. Ребенок невзрачный, серенький, из заурядных заурядный. А в Алеше все больше раскрывается внутренних богатств души и сердца. Ты знаешь, я никогда не была пристрастна к тебе, объективно могу взглянуть и на Алешу, несмотря на свое все увеличивающееся чувство к нему. Это ребенок, от сближения с которым не только становишься лучше, но и богатеешь внутренне. И вот на днях он сделал мне невероятно больно, вернее, ты через него. Вернувшись из детского сада он объявил, что у него самая лучшая бабушка, самая лучшая мама, затем подумал и добавил: „И самый лучший папа в мире“ — он ведь выражается как взрослый. Кирюня, твой сын верит еще в тебя, в его дорогом детском сердечке живет вера в папу, ему хочется иметь его, настоящего папу, ему пора иметь его хоть в те дни и часы, когда жестокое действие войны дает эту возможность. Поверь же и ты в себя, мой родной, поверь, как верит Алешка. Верни себя настоящего, полноценного, ясного, не запутанного душевно, свободного морально в своих поступках, верни себя, прежде всего себе самому для своей работы, которая была для тебя всегда самым дорогим в жизни, а затем и нам, твоим близким, которые верят в тебя, любят тебя. Собери свою волю — ты всегда гордился ею, она более чем когда-либо нужна тебе именно сейчас чтобы встряхнуться, чтоб стать вновь самим собой …

11.XII-44

Мама»

Меня привозили в Переделкино погостить, и это мое ощущение «гостя» в отцовской жизни сохранилось потом надолго, а может быть, так и не было мною до конца изжито, несмотря на радикально изменившиеся взгляды, отношения и обстоятельства.

Но никакого внутреннего протеста против установленного порядка вещей у меня не было. И хотя мы неоднократно дрались с Толей по поводу того, чей Симонов папа, и хотя, как я сейчас думаю, инициатором этих драк бывал, скорее, я, потому что его резоны, что живут они вместе, что его мама — жена отца, оказывались куда весомее моих, сводившихся к тому, что он — Серов, а я — Симонов, драки эти не носили характера тотальной вражды, да и не водилось между нами идти к взрослым жаловаться друг на друга, но на тетю Валю, так я много лет звал Валентину Васильевну, эта моя соревновательность почему-то не распространялась. В Тольке была нахрапистость, но не было уверенности в себе, поэтому стычки чаще кончались в мою пользу, что не мешало нам в остальное время развлекаться и шкодить вместе: ловить тритонов в пруду или строить вигвамы на опушке леса. Есть даже детские фотографии, где мы воинственно играем в индейцев, особенно хорош на них Толя в шарфе, повязанном на лоб, в очках и с вороньими перьями, воткнутыми в светлую шевелюру.

Но потом наступал вечер, и в комнату, где я спал, какой-то тревожно-аккуратной походкой входила тетя Валя, садилась рядом и начинала объяснять, что ни в чем передо мной не виновата, что никогда не уводила отца у моей матери, иногда при этом плакала. И это было не один и не два раза, и запомнилось навсегда, хотя ни тогда, ни позже у меня не было к ней ревнивого чувства. Я этих взрослых, далеких от меня, отношений не понимал и испытывал необъяснимую неловкость, сопряженную почему-то с чувством собственной вины, поскольку в дневное время она не давала мне ни малейшего повода для ревности, да и не была «мачехой» — слишком надежно был я охранен материнской любовью и доверием.

Тетя Валя (В. В. Серова) в домашнем халате, начало 50-х

Сейчас я понимаю, что что-то уже разладилось в отношениях между В. В. и К. Эмом, но механизм этих изменений срабатывал только под влиянием алкоголя. И еще была в этих визитах какая-то наша общая тайна, и я долго не рассказывал о них никому. Отцу так и вовсе никогда.

К той же поре принадлежит запомнившийся визит на дачу серовских коллег по театру Моссовета. Лето, жара. Плятт с полотенцем на шее, Завадский в плавках, женщины в легких купальных или просто в легких халатах, все слегка подшофе идут в бассейн купаться, и восхищенная реплика Завадского: «У Вали типично половиковские ноги — ни одной жиринки, как у скаковой лошади». Почему запомнилось? Бог его знает, может, потому, что впервые услышал ставшее впоследствии своим и банальным сравнение женщины с лошадью. А может быть, поразила выразительная губа Завадского, который смотрел на своих актрис, как влюбленный хозяин конюшни.

Постоянных или долгих гостей я на даче не помню, впрочем, это, может быть, еще и потому, что сам я там бывал нечасто и недолго. Дольше других была Фаина Георгиевна Раневская. Она жила в том самом мезонине, о котором шла речь в купчей. Это был домик о двух комнатах, стоявший в углу участка и окруженный кустами сирени. Видимо, Валя уже работала с Раневской в Театре им. Моссовета, оттуда и ее присутствие на даче в Переделкине.

Тут надо сказать, что лет до тринадцати я был образцово-показательным ребенком, круглым отличником сначала в одной, а потом в другой школе, вступал без проблем и сомнений в октябрята и пионеры, учил английский с англичанками и делал успехи, участвовал в общественной жизни и занимал первые места в конкурсах художественной самодеятельности. И давалось мне это легко, без особых усилий и без какого-либо насилия над собственным я — словом, как будто специально по контрасту с Толей, выглядел положительным образцом юного строителя коммунизма, хотя оставался при этом нормальным пацаном, живым и независимым, как пацану и положено. Жил, как жилось, потому что никому, ничего не надо было доказывать.

В один прекрасный день, год, видимо, 54-й, осень, потому что занятия в школе начались, и был выходной, а иначе как бы я оказался на даче. Фаина Георгиевна, сейчас уже не вспомнить, по какому поводу, решила послушать, как я читаю стихи. Знал я их к тому времени много, но в основном плохие. Много, поскольку, как уже было упомянуто, запоминал стихи чохом, буквально с двух прочтений, а иногда и на слух. Плохие, потому что их тогда было больше, а мать не сразу обнаружила этот мой пробел в образовании и стала знакомить меня с настоящими стихами. Но, видимо, были среди плохих и не самые плохие, в том числе отцовские; уже любил я тогда (правда, позднего) Маяковского, раннего Луговского, уже «гвозди бы делать из этих людей» — было любимо, и еще не вызывало оторопи своей наглядной бесчеловечностью. В общем, что я ей читал — не буду врать, — не помню, но внимание ее мне льстило, хотя уж поначалу-то точно — объяснялось, скорее, местом действия, чем чем-либо иным.

Обожаю людей, которые так умеют слушать. Фуфа, так звали ее в переделкинском обиходе, слушала, впитывая тебя, как губка, побуждая к чтению самого любимого, самого сокровенного; сидела крупная, даже тяжелая, хорошо известная мне по кино, но совершенно не похожая на своих персонажей, как будто игравшая иную роль, — не то судьи, не то судьбы. В ней не было ничего смешного, только мудрое и несколько усталое любопытство.

Пару раз говорила «еще» — и я читал еще. Потом как-то необидно засмеялась и сказала: «Ну что, пойдешь в артисты». После чего дала мне адрес какой-то своей знакомой руководительницы кружка в Доме пионеров на Полянке и велела явиться к ней на наступающей неделе, она ей позвонит.

Вот, собственно, и все. К руководительнице я явился, у них был спектакль на выпуске, слушать меня «после Раневской», она сочла ненужным и приказала явиться через столько-то дней. Почему я не стал артистом — это я знаю, но ощущение, что тебя благословила сама Раневская, помогало мне и тогда, когда в университете я бегал в массовке замечательной команды ЭСТа (эстрадной студии «Наш дом»), и потом, когда пришла пора менять участь, и, бросив все свои литературные занятия и успехи, я пошел на Высшие режиссерские курсы. Что-то важное она во мне разглядела — так мне сегодня хочется эту историю интерпретировать, и так это или не так, но мне в будущем это послужило немалым подспорьем в том, как складывать свою жизнь.

А теперь о большом, отцовском «резервуаре памяти»… Странно, но именно в Переделкине я помню связанные с отцом события, людей или отдельные эпизоды больше никогда не повторявшиеся.

На даче, например, было три собаки. Одну из них, белую сибирскую лайку, звали Чижик, а вот насчет двух других возникли противоречия: сестра моя, Марья, которая на 10 лет моложе и на этой даче провела первые 6 или 7 лет своей жизни, утверждает, что две другие собаки были кавказские овчарки, в то время как моя собственная память клонится к сенбернарам. Впрочем, вполне возможен вариант, когда каждый из нас хорошо запомнил одну, полюбившуюся ему или подружившуюся лично с ним, собаку. И тогда вариант: два добродушных гиганта — сенбернар и кавказская овчарка — вполне возможен. Но больше никогда и нигде, ни в московских квартирах, ни на дачах в Пахре и Гульрипши, собак у отца не было. То ли отец не сильно любил собак, то ли (и это мне кажется более убедительным резоном) его перестала устраивать основная задача домашней собаки: отвлекать хозяина от его основных занятий. Частным случаем такого отвлечения служит и сторожевой лай. Наверное, можно сказать, что больше в этой жизни времени на отвлечения отец решил не тратить.

Точно так же я больше никогда не видел отца за картами. Только в эти годы, причем и в Переделкине, и в Гульрипши. В силу своей уникальности эта картинка до сих пор стоит перед глазами: праздный отец. Всю остальную жизнь он либо работал — сочинял, диктовал, писал письма, разбирал бумаги, готовился к диктовке, разговаривал с авторами, вел заседания, ходил ходоком в высокие кабинеты; либо отдыхал: готовил еду, вел стол, изредка играл в теннис, вытащенный последней его женой — Ларисой, ходил на лыжах, читал, наконец — тут, правда, мы упираемся в некоторые его занятия, которые могли быть и отдыхом, и работой. Из этой категории — книги и рукописи, выставки, спектакли.

Я помню, как однажды меня буквально оскорбили слова отца: «Эти две недели в Париже я отлично поработал». Только много лет спустя, наездившись сам и потеряв остроту (второго-третьего) восприятия чужой страны, я понял, что он прав и как он прав. Так вот отдыхающим (в смысле вышеперечисленного) я его видел много раз, а вот праздным, то есть убивающим время, только в эти годы. Даже странно — ведь по всем моим личным воспоминаниям и по вовсе не личным, а по сугубо официальным оценкам, количество возложенных в эти годы на него обязанностей и ответственностей было несусветное.

Задумываюсь над тем, в чем тут дело, и неожиданно прихожу к выводу, что убивание времени можно обнаружить еще и в официальной хронике присутствия отца на огромном количестве юбилейных мероприятий, где он представляет Союз писателей или депутатствует в Верховном Совете. Есть, есть в этих коротких кадрах, вошедших в разные хроникальные сюжеты конца сороковых — и до середины пятидесятых, а особенно в исходных, более обширных материалах, снятых для этих сюжетов, которые обнаруживались в Красногорске, в архиве, то же сосредоточенно-отсутствующее выражение лица человека, смирившегося в этот день с тем, что время умирает без толку.

В карты играли они с Валей вдвоем или втроем, когда приезжала Валина мама, Клавдия Михайловна Половикова, в просторечии — Роднуша. Играли, как я запомнил, в канасту, игру, где каждый за себя, колода вверх рубашками — на столе и перед каждым набранные им комбинации.

Меня, к тому времени освоившего правила и отчасти приемы игры в преферанс и покер, в игру не брали, и в канасту играть я так и не научился. Позднее, вспомнив эту картинку, я где-то раздобыл справочник карточной игры, нашел канасту, так что помню я правильно, была такая игра, но научиться играть в одиночку как-то не хватило ни времени, ни желания.

И еще — отцовские руки, которые держат карты. Тут уже карты — вещь случайная, просто вспомнилось в связи с канастой. А руки отца в те годы: тыльная сторона кистей в язвах, в красно-коричневой коросте заживающих и в очагах новых, похожих то ли на прыщи, то ли на нарывы. Все эти годы у отца была какая-то нервная экзема, и не увидеть, не заметить ее, даже для пацана, приезжающего или привозимого нечасто, было невозможно. После 1956 года я ничего подобного не помню. Отцовские руки — часть его жеста, их можно увидеть на многих фотографиях, экспрессивные и яростно выразительные. И руки его чисты. Не берусь этого утверждать, но надеюсь, что догадка моя верна. Мне кажется, что эта экзема — прямая реакция нервной системы на постоянный, причем усиливающийся раздрай между внутренними убеждениями и внешними обстоятельствами.

Кстати, во время войны никакой экземы у отца не было. Возникла она где-то в году сорок седьмом и промучила его, как я уже говорил, до 54-го, 55-го. Мне почему-то кажется, что и эта игра в канасту, и постоянное сидение в разнообразных президиумах имеют к экземе прямое отношение, может быть, тут нет причинно-следственных связей, но необходимость «убивать время» была оборотной стороной сверхвысокого имиджа, которому надо было соответствовать, и как-то они связаны. О том, что это десятилетие — самое тяжелое и противоречивое в жизни отца, я уже писал, цитировать самого себя как-то не хочется.

И последнее про Переделкино. Слева от дома, если смотреть на него от калитки, стояла аккуратная будка, которая большей частью бывала закрыта. По младости мы туда заглядывали, но ничего интересного там внутри не было: метлы, лопаты, пустые бутылки, словом, хоздворная постройка, сделанная с некоторой щеголеватостью, так чтобы назначение не бросалось в глаза.

Не могу объяснить, знаю я это или у меня это чувство возникло позднее, но я — последний раз в Переделкине. После этих дней себя я там не помню. Толя в Нижнем Тагиле. Дача пуста, в ней живут только трое: отцовская домработница Марья Акимовна, двоюродный брат Вали — Костя Либкнехт и я. Как минимум эта история продолжалась три, а то и четыре дня.

Сначала про Марью Акимовну, еще именуемую Машей Черной в отличие от другой домработницы, Маши Белой. В доме отца она появилась в войну, когда отцу впервые дали квартиру на Ленинградском проспекте, в так называемом ажурном доме. Была Акимовна похожа на куклу-неваляшку, маленькая, плотная, без острых углов. Отцу была предана безмерно, хотя и осуждала за разные, с ее точки зрения, неправильные поступки. Но эти свои претензии держала при себе, а с другими людьми, в том числе с его женами, стояла за него насмерть, почему и с Валентиной Васильевной не всегда находила общий язык, да и с Ларисой Алексеевной тоже.

«Хозяин у меня хороший. Не пристает никогда». Это ее откровение было, мягко говоря, неактуально, учитывая ее редкую некрасивость. Жила она в доме отца много лет, переезжала с ним во все его «дома» и похоронена на кладбище в Красной Пахре, где была последняя отцовская дача.

Гостей любила, особенно мужиков, и, по словам отца, имела одно бесценное и таинственное свойство: какая бы в доме ни была накануне пьянка, как ни обыскивали с целью «добавить и закусить» вверенную Марье Акимовне квартиру, наутро перед отцом на завтрак стояла тарелка борща и хорошая стопка водки. Где и как она хранила этот запас, семейная история умалчивает. А еще говорят, что все тайное когда-то становится явным.

У Серовой были две тетки — по возрасту ненамного ее старше, которых Роднуша воспитывала как Валиных сестер. Костя был сыном средней из сестер Половиковых и фамилию Либкнехт носил по отцу. Какая-то связь со знаменитым немецким социалистом была, но я уже сейчас не помню какая. Костя был крупный, массивный, старше меня лет на семь-восемь. В семидесятые годы работал на ТВ, где мы с ним изредка сталкивались, и хотя отношения были, скорее, с оттенком симпатии, никогда не возникало серьезной потребности увидеться, поговорить — слишком, видимо, глубокий рубеж прорезал между мной и семьей Валентины Васильевны отец своим уходом, разводом, разделом имущества и так далее.

Марья Акимовна на празднике своего 50-летия. В кружевном воротнике между Н. П. Гордон и С. Г. Карагановой

Но это в перспективе, а пока мы — на даче, и нам скучно. От скуки слоняюсь по двору и вижу, что будка не заперта и, после долгого перерыва заглянув в нее, обнаруживаю, вот не знаю, как сказать, — склад или свалку пустых бутылок из-под спиртного. Их не просто много, их тьма, причем если бутылки из-под водки просто поверхностно грязные, то бутылки из-под вина выглядят варварски, словно тем, кто это вино пил, было недосуг найти в доме штопор: пробка для быстроты продавлена внутрь и болтается там чужеродным поплавком.

Такое ощущение, что кто-то из хозяев, а было их всего двое, пил от другого тайком, наспех, старясь добраться до содержимого как можно скорее. Какая-то большая беда, или — мягче — неблагополучие в доме, стояло за этим кладбищем бутылок.

Но это все куда более поздние соображения, а тогда сдача бутылок была занятием доходным и весьма актуальным. Посему, взяв таз с водой и прочную бечевку, я, пользуясь неизреченным сочувствием окружающих, принялся извлекать пробки из бутылок, мыть бутылки и ставить их на солнышко сушиться. К концу дня, нагрузив найденные Акимовной две здоровые сумки, я прицеплял их на руль велосипеда и вел этот велосипед на станцию, в Переделкино, где имелся пункт приема стеклопосуды. Ехать не мог — коленям мешали слишком большие сумки.

За три имевшихся в моем распоряжении дня, я мало истощил имевшийся в будке запас, но каждый день привозил домой полную четвертинку, которую мы втроем и распивали. Остальными деньгами я честно делился с Костей, а Акимовна свою долю не брала, ограничиваясь участием в распитии четвертинки — не смела она посягнуть на хозяйское добро. Подозреваю, что это и был мой первый честно заработанный рубль.

Не знаю почему, но и эту историю я никому не рассказывал, может быть, подспудно ощущая ее неявный смысл, ставший очевидным мне много позже.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Глава XXX Переделкино

Глава XXX Переделкино 1 История умалчивает, кому принадлежит светлая мысль разбить под Москвой писательский дачный поселок. Эта мера естественно вписывается в литературную политику середины тридцатых – заключавшуюся главным образом в осыпании милостями. Шел тщательно

Переделкино

Переделкино Не имея собственной дачи, на лето бабушка вывозила меня и брата Андрюшу в Переделкино. Я навсегда полюбила это смешное название. Там мы жили на даче Лидии Сейфуллиной, известной писательницы и бабушкиной подруги. Деревянный дом окружал еловый лес, в овраге был

Переделкино

Переделкино Итак, август 1974 года.В подмосковном посёлке Переделкино, накануне возвращения в Киев, нам было назначено у Лидии Чуковской. До этого дважды уточнялось время посещения, условились, что чая не будет, учитывая занятость знаменитой диссидентки. Некрасовская

Храм Спаса Преображения – Патриаршее подворье Троице-Сергиевой лавры в Переделкино

Храм Спаса Преображения – Патриаршее подворье Троице-Сергиевой лавры в Переделкино Адрес: Московская область, Переделкино, ул. 7-я Лазенки, д. 42Телефон: (495) 435-53-67Для совершения паломничества – доехать от ст. Киевский вокзал до ст. ПеределкиноСхиархимандрит Илий

Переделкино

Переделкино Увидев весною 40-го года на улицах парочки военных с девицами, Пастернак сказал: «Хочется достать часы и посмотреть – сколько еще осталось жить». Его преследовало ощущение завершения жизни. Не только трагическое, но «освобождающее и здоровое, радостное и в том

1. Все едут в Переделкино

1. Все едут в Переделкино Разрешение купить автомобиль приравнивалось к очень большой награде, и просить его нужно было ни много не мало у старого большевика Скрябина — Вячеслава Михайловича Молотова. Сразу после войны такое разрешение на покупку «Победы» получили

Пунктир Москва – Голицыно – Переделкино 1977-1989

Пунктир Москва – Голицыно – Переделкино 1977-1989 Из воспоминаний Александра Лаврина Зто было в 1977 году. Я учился в Московском институте культуры. Сокурсница дала мне книгу – «Стихотворения» Арсения Тарковского, открытую на «Первых свиданиях». Я прочитал и был потрясен,

Разлад Москва. 1936–1937 Переделкино. 1943

Разлад Москва. 1936–1937 Переделкино. 1943 Распад семьи, разобщенность отца и матери – вечно болевшая в Андрее тема.Учившаяся с Арсением Тарковским и Марией Вишняковой на Высших литературных курсах Юлия Нейман рассказ об уходе поэта из семьи начинает стихотворными

Пунктир Москва – Голицыно – Переделкино 1978-1989

Пунктир Москва – Голицыно – Переделкино 1978-1989 Из воспоминаний и дневников Александра ЛавринаГоды дружбы с Арсением Тарковским были удивительны. Первое время я приезжал к Тарковским, как на праздник – Арсений Александрович был щедр на общение, остроумен и бодр, Татьяна

Из разговоров с Еленой Леонидовной Пастернак, внучкой поэта (Переделкино, сентябрь 2013)

Из разговоров с Еленой Леонидовной Пастернак, внучкой поэта (Переделкино, сентябрь 2013) В чем Андрея нельзя упрекать. «Я знаю, что Андрея упрекали — вот, когда у учителя случилась беда, он исчез. Но… Пастернака в свое время тоже сильно упрекали в том, что он не помог Марине