Алинька

Алинька

Княжна А. Л. Оболенская — воспитанница Смольного института благородных девиц

Первое живое воспоминание о бабке Але — шестилетнее. А может, мне уже семь, хотя вряд ли — я, по-моему, еще не хожу в школу. Почему-то мы остались с ней вдвоем на Сивцевом Вражке. И почему-то вместо сахара она в варящийся в кастрюльке кофе насыпает полную пригоршню соли — кофе мгновенно выкипает, обжигая Алиньке руку и тут… Тут я должен признаться, что любые мои воспоминания о живой Алиньке связаны с внутренней неловкостью, не сегодняшней, а тогдашней. Так вот, бабка без малейших колебаний тащит меня в туалет и, спустив с меня штанишки, требует, чтобы я пописал на обожженное место, потому что, как по ходу дела объясняет мне Алинька, лучшее лекарство от ожога — это детская моча. Эта новость и еще более неожиданное ее поведение вводят меня в ступор, и ждать моей струйки приходится нестерпимо долго.

Второе из первых воспоминаний — Дубулты, Рижское взморье, 1948 год — первое мое лечебное лето. Алиньке 58 — она стройна, с незапамятных для меня времен седовласа и похожа на прибалтийскую даму, что часто служит причиной мелких недоразумений. Для их разрешения бабка выучила по-латышски «не понимаю», что, если память мне не изменяет, звучит как «несо прут». Для удобства запоминания моя лингвистически одаренная бабка переделала это латышское «не понимаю» в русское «не сопрут».

И вот мы выходим с территории литфондовского Дома творчества в сторону, противоположную взморью, и оказываемся в прекрасном сосновом лесу. Тут к нам подходит красивый латышский старик и без тени сомнений обращается к бабке на прекрасном латышском языке.

«Не украдут», — с достоинством отвечает бабка. По лицу старика пробегает тень недоумения.

«Не стырят», — с тем же апломбом объясняет ему бабка Аля.

Старик делает попытку отступить.

«Ну, как это по-вашему, — не слямзят…»

Старик готов удариться в бега.

«…Не сбондят…» — удивительное для выпускницы Смольного института благородных девиц богатство русского языка.

«…Не свистнут… — и уже вслед скоро семенящему от нее латышу: …Ох, ну, не сопрут, не сопрут!»

Примерно тогда же бабкины записи фиксируют первые проявления моей наследственной гениальности. Среди ее бумаг мною найдено первое мое стихотворение:

Алинька, милая и дорогая,

Вышла она из цветущего рая.

Ангела хочет создать из меня,

Но нам обоим дорога трудна.

С припиской: «Первый поэтический опыт. Алексей серьезен и, видимо, талантлив». Что из приведенных строк абсолютно не следует и, на мой сегодняшний взгляд, даже не предполагается.

Еще один эпизод, но на этот раз не из памяти, а из семейных легенд, хотя по времени он восходит примерно к тем же 1946–1947 годам. В Ленинград поехала группа высокопоставленных деятелей культуры, чтобы оценить ущерб, нанесенный городу блокадой и обстрелами. Был включен в эту группу и отец. И поскольку общение со своей мамой всегда стояло для него отдельной строкой во временном его, очень, особенно в те годы, плотном расписании, и всегда было «проблемой», он решил воспользоваться этой командировкой и взял мать с собой.

И вот идет эта высокопоставленная команда по коридорам Смольного и с важным видом поворачивает головы в соответствии с призывом сопровождающих лиц то вправо, то влево и, соответственно, то охает, то вздыхает. Алинька держится от группы на вежливой дистанции, но внезапно церемонную процедуру нарушает ее громкий голос: «Кирюша! Ну посмотри же сюда, здесь был мой дортуар!»

Надо добавить, что раз написав отцу:

Константина не желала,

Константина не рожала,

Константина не люблю

И в семье не потерплю…

…Она всю оставшуюся с 1939 года жизнь продолжала звать его Кириллом. А «дортуар» — это по-нашему спальня. Только и всего.

Вот теперь попробую сформулировать, что же вызывает в памяти чувство внутренней неловкости. Бабка Аля в любых жизненных обстоятельствах вела себя совершенно естественно, но… без учета и самих обстоятельств, и задействованных в этих обстоятельствах ролевых актеров. Актеров «кушать подано» она могла просто не замечать. Это могло быть почти незаметно, как во всех вышерассказанных эпизодах, но могло прозвучать и как вопиющая бестактность, совершенно ею не замечаемая. Как оперный певец с хорошо поставленным голосом вдруг пользуется этой «поставленностью» в быту, вызывая у окружающих ощущение фальши, к которой очень трудно привыкнуть до степени незамечаемости.

А. Л. Иванишева с сыном, еще Кириллом Симоновым, середина 30-х.

Я приведу здесь отрывок из бабкиного письма отцу, которое, как мне кажется, может этот феномен объяснить.

Октябрь 1943 года. Бабка Аля и деда Саша находятся в эвакуации, в Молотове. Поскольку мне еще не раз придется цитировать эпистолярии бабки Али, предуведомляю: все сокращения, в том числе и труднорасшифруемые — специфика бабкиного письма. В тетрадный лист или открытку Александра Леонидовна пыталась втиснуть столько слов, что писала сначала вдоль, потом на относительно свободных местах — поперек (низ страницы, место сгиба), а потом на белых образовавшихся пятачках — как придется, нумеруя эти «добавки», чтобы читающий уловил логику изложения. И все это почерком ученицы, имевшей за чистописание твердую пятерку — такое вот экзотическое сочетание, а может быть, привычка экономить бумагу. Впрочем, как вы увидите из письма, оснований для экзотических сочетаний в бабкиной жизни, характере и мировоззрении было вообще пруд пруди. А сокращения я буду, когда почту непонятными, расшифровывать в скобках.

«Теперь о возвращении в М. [Москву] — я полагаюсь на судьбу и только внушаю себе, что наступит день, когда неизвестность этих дней будет в прошлом. Одно скажу, что в моем пребывании у тебя была еще 1 (одна) сторона. Ты о комфорте, кот. себе честно заработал и в кот. сейчас живешь, знал из книг и по рассказам, в жизни реальной — детства и юности — твоим комфортом были мои заботы и любовь. Я родилась, выросла и 25 лет своей жизни прожила в нем, в условиях, когда даже сама не разувалась. Потом жизнь круто сломалась, и ты знаешь и помнишь, что мать оказалась на высоте <…> без неискренности и ложного пафоса.

Но сейчас я устала жить, в каждом шаге надеясь на себя: убрать, выстирать, вынести, вылить, сходить в магазин, б-ная (оч. больная), здоровая — рассчитывать не на кого. И, скажу откровенно, мне хочется и я честно по-моему имею на это право, пожить так, как живет мой сын, кот. я вырастила, — в хорошо обставленной комнате, с возможностью взять ванну, пользоваться услугами. И мне больно подумать, что может по моему приезду в М. (Москву) быть иначе. Это уж я не смогу пережить, понимаешь, того факта, что ты мог после всего пережитого это допустить.

А как мы с папой прочли Вал. (Валентинино или Валюшино, в зависимости от контекста.— А. С.) письмо о том, что ее кв. [квартира] меняется не для тетки и нас, как ты мне говорил, и, следовательно, мечта об иной жизни, чем на Петровке, — блеф, папа и говорит: „Ну, конечно, разговоры одни, как и с шубой, обещает и не исполнит“.

Но я не сдаюсь и говорю: „Нет, он понимает, нет, этого не может быть“. Ведь правда, Кирюня, не может?! <…>

Ведь знаешь, вдруг прикоснуться к тому, на чем рос, и опять свалиться в яму, очень тяжело».

То есть начиная с 25 лет Алинька жила не своей жизнью, смиряя себя, загоняя эту жизнь в подполье памяти и сознания, но она все-таки прорывалась и тогда, по обстоятельствам, бабка давала петуха, громкого и не очень, резкого или помягче, но непременно.

В этой части моей семейной истории, слава богу, есть письма и документы, позволяющие представить себе этот жестокий рубеж бабкиной жизни, разделивший ее на жизнь, которой надо было соответствовать, и жизнь, о которой следовало забыть.

Александра Леонидовна Оболенская — младшая дочь князя Леонида Николаевича Оболенского — одного их тех титулованных дворян, кто сделал карьеру на гражданской службе; действительный статский советник, прошедший все чиновничьи ступени, начиная с низших, что отложило отпечаток на его личность — методическую до пунктуальности, трепетно оберегавшую свое княжеское достоинство и характер, подверженный приступам ярости (о чем ниже.— А. С.).

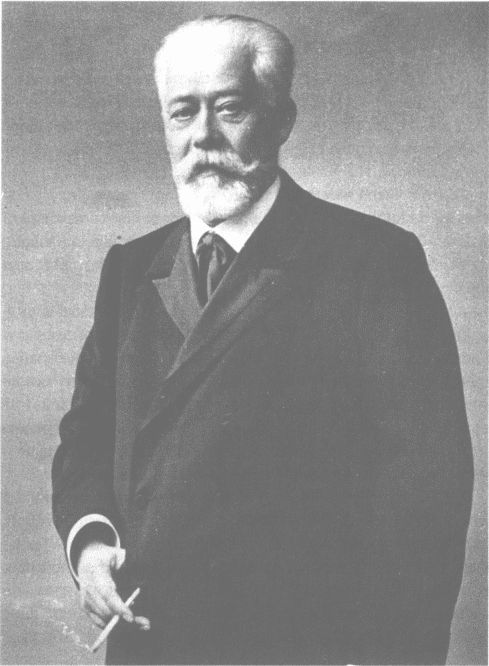

Мой прадед — князь Л. Н. Оболенский — действительный статский советник

В 1874 году, когда Леониду Николаевичу был 31 год, он женился. Женился на Дарье Ивановне Шмидт — отец которой был действительным статским советником, а мать — урожденная княжна Шаховская, откуда и примесь восточной крови в нашем семействе.

В январе 1875-го у них родилась дочь Людмила.

В марте 1876 года — дочь Дарья.

В июне 1877 года — дочь Софья.

В июле 1878 года — сын Николай, и наконец в апреле 1890 года родилась дочь Александра.

Вы чувствуете эту железную русско-дворянскую поступь: рожать до самого сына. Три года подряд дочки — наконец долгожданный Николай, названный в честь деда, и пауза, а может, и вовсе удовлетворенность результатом. И только через 12 лет, в уже установившиеся, обкатавшиеся семейные отношения, ритуалы и традиции — маленькая Аля, которая младшего моложе на 12 лет, обречена быть шалуньей и любимицей, анфан терибль семейства, где бесконечно любят маму, а отца побаиваются, и присутствие его оказывает дисциплинирующий эффект… на всех, кроме маленькой Алиньки, которой про это пока ничего не известно.

Да и жизнь налажена: отцовы гражданские должности и обязанности по службе уже не напрягают княжескую гордость, а, скорее, льстят ей. Уже и благополучие семейства, пусть относительно скромное, но куда более комфортное, чем 12 лет назад, позволяет младшую отдать в Смольный институт, где все устроено по-английски строго, говорят день по-французски и день по-немецки, а на выпускном балу танцуют с непременно присутствующим на каждом выпуске государем императором.

Но я обещал про яростные вспышки Леонида Николаевича. Жертва одной из таких вспышек постоянно присутствовала перед глазами в качестве живого укора и предупреждения: дочка Дарья, в семье именуемая Долли, получила непоправимое телесное увечье в результате такого приступа ярости. По одной версии, отец швырнул в нее тяжелым, в коже, фолиантом и попал по лицу. По другой — этот удар сбил ее с ног, и она осталась хромой на всю жизнь. Это определило всю ее дальнейшую стезю — ни надежд, ни помыслов о браке, сестра милосердия в Первую мировую, тайное монашество после 1917 года, высылка из Ленинграда в Оренбург в 1934-м и смерть в 1940-м в одиночестве, без близких, без защиты и поддержки и в результате — без могилы. Отец мой ее знал, но не любил, она была странна ему до отчуждения.

Дарья Ивановна Оболенская (Шмидт) — моя прабабушка

Вот… А природу этих вспышек, мне кажется, я понимаю. Ведь, как я уже сказал, начинал прадед гражданскую службу с низших ее ступеней; несоответствие должностей и амбиций, происхождения и положения должно было накапливаться, а разрядиться «в присутствии» не могло — возможность вырваться, то есть постепенно идти по служебной лестнице вверх и вверх, зависела от того, насколько ровно и сдержанно проходишь ты отведенную судьбой должностную дистанцию: тот случай, когда судьба и служба — пусть на время — одно и то же. И не выплеснутое на службе копилось, нагреваясь иногда до белого каления, и выплескивалось яростно и некрасиво, по ничтожному поводу дома.

Вы только подумайте, услышать: «А столоначальником у нас князь Оболенский», или обращенное к тебе равным по рангу чиновником: «Ну, князюшка, тут вы дали маху!» Или того хуже — издевательское: «Высокое происхождение не снимает с вас обязанности составлять бумагу грамотно». На единственной сохранившейся фотографии он бородат, суров и благообразен. Но кто ж не благообразен на этих жесткого картона карточках до самых 20-х годов. Там даже немногочисленные шутки, так и те — благообразны: слишком долго нужно было фотографию экспонировать, чтобы непосредственным было изображение.

Леонид Николаевич умер в 1910-м. Самая старшая из сестер, Людмила Леонидовна, была к тому времени замужем за военным инженером Тидеманом, старшего ее сына по традиции назвали Леонидом, он в войну погиб в ополчении, двое других ее детей — Маруся и Андрей — поехали в 1934-м следом за матерью в ссылку. В 1911 году женился брат Николай, а поскольку семейные связи были еще нерушимо крепки, то его родившийся в 1913-м сын назван был Николаем Николаевичем, так как наследственная традиция была уже в семье соблюдена. Две другие старшие сестры Алиньки никогда не вышли замуж: Долли — по вышеупомянутой причине физической и психологической травмы, а Софья, видимо, по причине редкой некрасивости, которая, впрочем, никак не сказалась на ее на редкость контактном, веселом и щедром на добро характере.

Бабка Аля — выпускница Смольного института

Центром семьи продолжала быть мать — Дарья Ивановна — глубоко и преданно любимая всеми членами семьи, что можно увидеть по любому из сохранившихся писем. Сохранилось их не так много, главным образом — письма 1920–1923 годов, которые сбережены были братом в Париже, а не другими членами семьи в российских пределах и российских переделках, и отношение к матери в них одинаково трепетное во всех. Где-то в конце 13-го или начале 14-го года замуж выходит и Алинька. Начинается история ее недолгого, полного драм и тайн первого замужества, и входит в наше повествование полковник, давший нам с отцом фамилию Симонов.

Есть и послужной список Симонова Михаила Агафангеловича. Когда услышишь это отчество, сразу исчезают бесконечные домыслы о кавказском, армянско-грузинском происхождении отца. К сожалению, разработать генеалогию этого семейства мне не удалось, впрочем, я и не особенно старался, но имя Агафангел уж никак не взывает к горным вершинам Кавказа, хотя и произносится с ударением на ангела.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Алинька (продолжение)

Алинька (продолжение) Алинька с долгожданным сыном Кириллом, 1916-й — начало 1917 г.Итак, вскоре после начала войны Михаил Агафангелович едет на фронт, оставляя в Петрограде, на Малой Посадской в квартире на 5-м этаже свою, уже беременную, жену.А вот что она пишет в 1969 году в

Алинька (окончание)

Алинька (окончание) Алинька в квартире на улице Красноармейской, где потом жил яВ «Новой газете» попался мне на глаза замечательный отрывок из книги крестившего меня отца Георгия (Чистякова) о старушках его детства, о тех, кому к 1917 году было от 10 до 20 и которые сохранили в