Вокруг стола

Вокруг стола

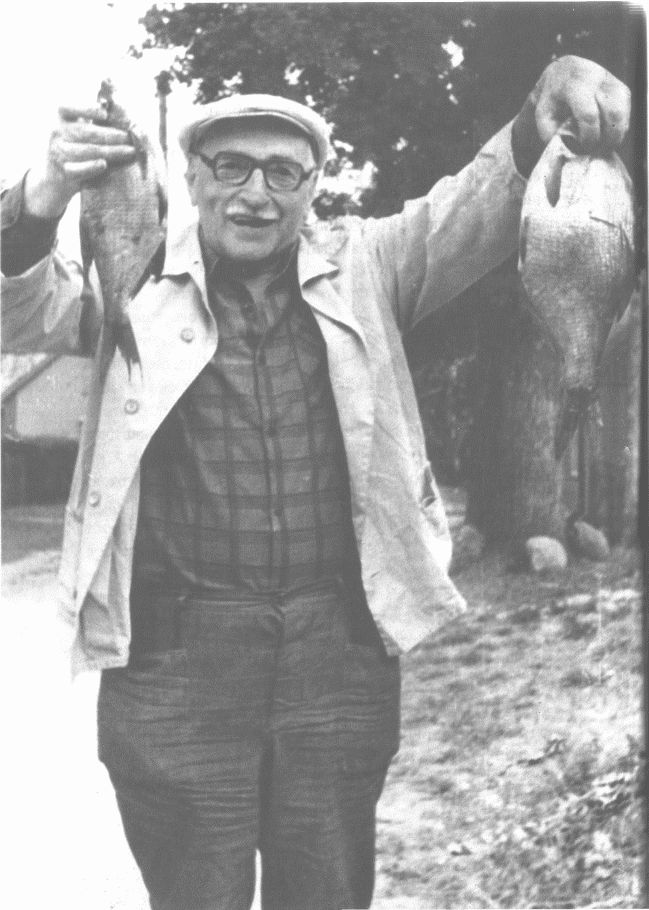

Старший племянник — Марк Савельевич Ласкин. Отепя, Эстония, 60-е годы

Кто собирался на эти праздничные обеды? Давайте посчитаем: дед Самуил Моисеевич и бабка Берта Павловна — так сказать, основоположники, сестры Ласкины, все три: старшая — Фаина, 1909 года рождения, средняя — Софья, 1911 года рождения (она, впрочем, с 50-го по 55-й год за столом не присутствовала по уважительной причине — тянула срок в Воркуте), и младшая Евгения, она же Женя, Женечка и Женюра, моя мама. От младшего поколения присутствовал один внук — я, второй (Вовка) после окончания школы №59, где он в отличие от меня отбыл все десять классов, был отправлен в Тульское оружейно-техническое имени Тульского Пролетариата училище, а потом тянул лямку военной службы вдалеке от Москвы. Только в конце семидесятых, когда уже ни деда, ни бабки не было в живых, брат вернулся дослуживать в одну из московских военных приемок. Так что вся любовь и все попустительство по отношению к внукам были все эти годы направлены в основном на меня.

За стол садились в 4 часа пополудни. За пять минут до назначенного срока раздавался звонок в дверь и появлялся отчим отца, деда Саша, со словами: «Аля, как всегда, опаздывает». И действительно, минут через 15–20 влетала запыхавшаяся бабка Аля, которую, надо сказать, даже в эти минуты житейской неловкости иначе как Алинькой, кроме деда, звавшего ее Алей всегда и при любых обстоятельствах, не звали.

Присутствовали мужья дочерей: у старшей их было последовательно три, причем и первый, и второй рано умерли, а третьего из дома попросили, и попросили из-за меня. Но об этом чуть позже. А вот мамин послесимоновский муж, Лазарь Хволовский, появившийся в нашем доме во время моего пребывания в экспедиции в 57-м, он, пока до конца шестидесятых был мужем, бывал по воскресеньям на Сивцевом обязательно. А когда перестал, все равно бывал на этих обедах регулярно.

Одно из главных правил этого дома: у тебя могут быть с человеком разные отношения, но если он приведен тобою в дом, то его отношения с этим домом и другими его обитателями сохраняются даже в том случае, когда ты свои личные с ним отношения изменил или прекратил, если… Вот это «если» объяснить сложнее. Попробую с другого конца: имя моего отца, ушедшего от матери в сороковом году и редко (на моей памяти — раза три-четыре, не больше) приходившего на Сивцев в гости, было окружено в доме атмосферой любви и почитания, несмотря ни на что. И отец до самой смерти моих деда и бабки сохранял какую-то необычную для него теплоту в отношении к ним. И дело не в том, что, уйдя от матери, он все равно оставался моим отцом, сыном принятых душой этого дома вторых моих бабки и деда, то есть членом семьи, присутствующим в жизни, мыслях и чувствах этого дома,— просто человек, принятый душой этого дома, был для него больше, чем муж, приятель, друг, любовник. Переставая быть всем вышеперечисленным, но, сохранив в себе то, за что его полюбили и приняли, он оставался полюбленным. Он мог меняться, но если сохранялось в нем то, за что полюбил его этот дом, он был охраняем его стенами и в любой момент мог войти и без старания или напряга почувствовать, что он — свой.

Когда в феврале 71-го умер деда Муля и возникла проблема, как захоронить его прах в крематорском колумбарии на Донском, без тени сомнения моя тетка Соня поехала к отцу и — пулей — получила от него документ, за который немалые деньги заплатили бы антисемиты: «Прошу… близкого моего родственника, Ласкина Самуила Моисеевича…»

Так что не только все одиннадцать лет, что Лазарь Израильевич Хволовский был мужем моей матери, но и перестав им быть, принят был на Сивцевом с той же мерой заботливой сердечности даже тогда, когда приводил на Сивцев новую свою жену.

Это может показаться равнодушием, всепрощением, синдромом второй щеки, но не было ни тем, ни другим, ни третьим. Душа этого дома либо принимала людей, либо нет. И приняв, не мелочилась, на разменивала «роскошь общения» на мелкие пятаки сведения счетов или подсчета итогов. И уж расскажу заодно, как лишилась третьего мужа моя старшая тетка. Было это осенью 58-го. Мы с мамой к тому времени заимели свою квартиру: в первом писательском кооперативе возле метро Аэропорт. Я только что поступил в институт, и школьный роман, помноженный на взбесившиеся за почти два года экспедиции гормоны, подтолкнул меня. Я решил жениться.

А баба Берта и деда Муля решили, что рано. И взялись меня от женитьбы отговорить. Воскресенье. До обеда еще пара часов. Последнее солнышко осени, и мои любимые предки пытаются с помощью резонов заставить меня отказаться от матримониального безумства. Ну о чем они? О том, что у нас с мамой только-только появился свой дом. Что мамин муж моложе ее на 13 лет и ей нелегко. Что в девятнадцать можно себе позволить проверить чувства и потратить на это еще годик-другой. Что я ни разу не привел до сих пор свою невесту на Сивцев — и что это значит? Разговариваем мы в большой комнате: слева в ближнем левом углу бабкина тахта, справа — в дальнем, возле окон, дедова. Все уже готовится к обеду, то есть обретает воскресную праздничность. Мы сидим за еще не раздвинутым столом и довольно мирно (я вообще не помню случая, чтобы деда Муля на кого-то поднял голос, не то что крикнул), но не понижая голосов, спорим, тем более напряженно, что полной веры в свою правоту у меня нет и ее приходится слегка в себе раздувать, как гаснущую печку. Если кто-то есть в доме, все наши препирательства слышны отчетливо. Чуть позднее, когда у бабы Берты стало не так хорошо со слухом, весь дом стал говорить на пару децибел громче, но сейчас это еще не нужно. Взволнованная беседа любящих, но никак не могущих внушить свои резоны друг другу близких людей. И тут открывается дверь меньшей из комнат, и появляется Владимир Викторович, теткин муж — приймак, ушедший к красавице-тетке от семьи и уже года два обретающийся на Сивцевом Вражке. Он крупный, красивый, породистый, ему чуть за пятьдесят, кандидат, преподаватель Бауманского института, и без паузы врезается в наш спор, как соседская дрель за стеной в тихий выходной, резко и чужеродно.

Впечатление дрели не от голоса — от содержания и манеры речи. Они хотят мне добра, он жаждет меня поставить на место, они стараются думать вместе со мной, он заведомо обладает истиной и готов мне ее вдолбить: «И ты собираешься вместе с женой сесть на шею матери на все время вашей учебы?!!» — на нем уже брюки и еще пижамный верх. Он уверен в своей бестрепетной правоте. Он живет в этом доме уже два года и так и не может попасть в тон этому дому. Теперь — как ему кажется — попал, и его устами глаголет несомненная истина, наконец-то понятная и этому дому.

Житейское в этом доме всегда было одухотворено, а здесь оно, прямое и негнущееся, выдавалось за истину в последней инстанции. По принципу «я не знаю, что вам возразить, но то, что вы говорите, мне отвратительно». Как этот человек мог жить в этом доме столько времени — не знаю, наверное, срабатывал вечный предохранитель: старшая дочь и два ее умерших мужа… и лучше стерпеться с этим чужаком… и любимой дочке с ним жить. Но он переступил какую-то невидимую черту и тем опошлил, опростил и обезобразил все их самозабвенное движение души. Это было столь резко и неожиданно, что я, видимо, тоже взволнованный предыдущей неприятной для меня беседой с бабкой и дедом, вдруг зарыдал и вылетел из дома на улицу.

И тогда из второй, ранее закрытой, комнаты вышла моя средняя тетка и по-лагерному резко (чего никогда, ни до, ни после, мы от нее не слышали) сказала: «Вы — червяк, сколько времени вы живете в этом доме и так ничего и не поняли. Выметайтесь, чтобы духу вашего здесь к вечеру не было. С Дусей я поговорю сама».

Они еще с Дусенькой встречались, но ноги его в доме больше не было. Так оно и сошло на нет, Дусенькино третье замужество, и не помню с ее стороны ни единого упрека. Видимо, и ей нелегко давалась эта очевидная несовместимость мужа и дома. И, поставленная перед выбором, она выбрала дом. Слова же я услышал потом, от матери, которая среднюю сестру понимала и оправдывала.

А я через пару месяцев женился. А еще через полгода — развелся. Кстати, оставленные наедине в нашей с мамой квартире в первую брачную ночь, мы обнаружили на прикроватной тумбочке бутылку моей любимой «Хванчкары» от мамы и коробку любимого печенья моей жены — «Суворовского», наполовину облитого шоколадом, от моей тетки Сони. Мне в доме больше никто не сказал ни единого слова. И когда спустя полгода развелся — тоже.

?

Ну так кто же за столом-то? Как водится, я начал с чужого, случайного, а свои? Самым постоянным гостем воскресных обедов на Сивцевом был тезка деда Самуил Иосифович Кац. Все, включая отцовских родителей, звали его Сэм, Сэмик. Был он среднего роста, идеально спортивного телосложения, в молодости побывал в Палестине, где строил первые кибуцы, основывал спортивное общество «Маккаби» (теперь этим именем называется половина израильских футбольных команд), играл и там, и позднее в СССР в футбол, а на моей памяти был заядлым болельщиком, средней руки инженером и жутким спорщиком — и по мелкому, и по крупному, и по любому поводу спорившим беззаветно, не зная удержу. Светом в окошке была для его одинокой жизни дочка Алла, старше меня лет на семь, затюканная отцовыми громогласными филиппиками, направленными в любую сторону, лишь бы подкинуть хвороста в зарождавшийся спор. Уйдя от Аллиной мамы, жил Сэм где-то в глухой коммуналке и только в самые последние годы жизни переехал в квартиру, принадлежавшую матери другого друга нашего дома, Левушки Александрова, рано, по моей памяти, погибшего. Сэм был любимым партнером деда по послеобеденному преферансу, хотя и доставалось деду по полной программе, если он делал неверный, с точки зрения Сэма, ход. У Сэма было несколько старых друзей, в том числе знаменитый эстрадник Левушка Миров (который Миров и Новицкий), актер и гитарист Вахтанговского театра Костя Монов, а домом его по выбору сердца был Сивцев, и это было так очевидно и так нежно, что ему все его протуберанцы прощали заранее. Сэм был истинный джентльмен по подаче: элегантный, отглаженный, накрахмаленный, и все это чуть-чуть в духе персонажа, которого в фильме «Мечта» играет Астангов; ничего за этой внешней изысканностью не было: ни дома, ни семьи, и рубашки свои он, по-моему, крахмалил и гладил сам. Я был влюблен в Сэма, он был мужчиной моей мечты — такой красавец, молодец и удачник. А когда я понял, что это все (кроме красавец) не совсем так или даже совсем не так, было уже поздно: он стал и остался для меня любимым другом дома, которого долго и безуспешно я пытался заинтересовать своей персоной, потратил на это несколько лет, и был им в конце-концов переведен из «говорящей обстановки» в число замечаемых и даже сердечно принимаемых членов семьи. Когда он умер, от него не осталось ничего, кроме юношеских фотографий, да и те увезла дочка Алла, ныне доживающая свой век в Израиле. Он был единственным из маминого поколения, который был со всеми на вы.

Сэмик — С. И. Кац — на Сивцевом вместе с мамой, 40-е годы

Частыми гостями на Сивцевом была любимая мамина подруга Нюня Мельман, она же Анна Дмитриевна Дмитриева, и ее муж Боря Рунин. Это были с литинститутских времен самые близкие друзья. А если учесть, что родовое гнездо Мельманов тоже располагалось на Сивцевом Вражке, чуть ближе к Гоголевскому бульвару, в двухэтажном флигеле, на месте которого сейчас крохотный скверик, если идти от Гоголевского — слева, не доходя до дома 14, где жили мы, то этому не приходится удивляться. Семейство Мельманов было более многочисленное, чем наше: кроме трех дочерей — Мани, Добы и Нюни — там было еще два сына. Старший — Додик, инженер-автомобилист, он был похож как две капли воды на знаменитого Жана Маре, но в отличие от французского актера — совершенно некрасив. И младший — Наум, он же Нема, взявший литературный псевдоним Мельников и в этом качестве прошедший полный курс космополитизма, порицаемый, изгоняемый и очень способный. В середине 60-х кумир тогдашнего театра Олег Ефремов решил делать со своим театром фильм, так вот фильм делался по повести Немы Мельникова «Строится мост».

Нюня и Боря были активными свидетелями-соучастниками моего рождения: отвозили и забирали мать из роддома и вместе с отцом активно выпивали и веселились по этому поводу.

Нюня была литературным редактором и переводчиком, ей мы, в частности, обязаны первыми переводами повестей Чингиза Айтматова, а Боря и в литературе, и в кино считался серьезным критиком — вот они-то и бывали на Сивцевом довольно часто.

Нюня была похожа на мою мать — маленького роста, пропорционально и ладно сложенная, с вечной беломориной во рту — в сивцевские времена обе курили папиросы. Нюней в нашем доме (и даже Нюнькой) звали ее все три поколения, включая мое, то есть меня. Мы и потом жили с ней рядом, в Аэропортовско-писательском заповеднике — их с Руниным дом был построен лет через пять после нашего. Была интересная подробность, о которой я узнал много позже, в годы перестройки. Нюни уже не было в живых. Оказывается, сестра Рунина была замужем за сыном Троцкого, и он остался в живых случайно, всю жизнь этот факт своей биографии скрывал. Когда же решился об этом написать, оказалось, что он не в силах никому простить этот накопленный страх, и воспоминания юности, в том числе и о моем отце, при всех их несомненных литературных достоинствах, носили печать этого неизжитого, горького страха, за который ему хотелось спросить с каждого, кто был его спутником, и, увы, не хотелось предъявить этот счет и себе тоже. Понять я его могу, а принять его претензии к друзьям юности у меня не получилось. Так я ему и сказал, когда он после долгих маневров дал мне эту рукопись прочитать. Матери, кстати, уже тоже не было на свете, значит, случилось это после марта 91-го. Был Боря сухощавый, длинный, с лицом, которое запоминается в профиль из-за королевского носа, и чем-то похож на еще одного сивцевского гостя-родственника. Вообще родственников у нас было не просто много, а несуразно много, потому что дед с бабкой оба вышли из многодетных еврейских семейств, и количество двоюродных братьев и сестер у матери с сестрами превышало пределы моей памяти. Родственников в доме помнили, кого-то любили, с кем-то дружили, но постоянными гостями Сивцева назвать из них можно всего нескольких.

Мама и Яша Харон, о котором рассказ впереди, между 35-м и 37-м гг.

Вот такими постоянными гостями из родственников были мамины кузены, известный советский юморист Борис Савельевич Ласкин и его старший брат Марк. Дети покойного дедова старшего брата Саула, они часто бывали на воскресных обедах. Сейчас, когда оба они давно ушли, а все их — три на двоих — дочери наполняют для меня смыслом понятие «родственники за границей», и я встречаюсь с ними, когда приезжаю в Израиль, мне кажется, что отношение каждого в отдельности к Сивцеву и обитавшим там Ласкиным были и сердечнее и ближе, чем внутрисемейные отношения между домами двух родных братьев.

Борис был выше, ярче и представительнее Марка. Его на Сивцевом любили и жалели. Любили за то, каким он был, и жалели за то, что он делал. Начав в кино, в бригаде звукооформителей, он написал несколько знаменитых на всю страну песен, таких как «Три танкиста» или «Тучи над городом встали», вместе с Владимиром Соломоновичем Поляковым написал сценарий «Карнавальной ночи», писал другие, менее знаменитые сценарии и пьесы, но главный свой сатирический хлеб зарабатывал ежедневным писанием текстов для друзей-сатириков типа Миронова — Менакер или Миров — Новицкий, а главное — небольших рассказов, где не без сюжетной элегантности хорошее уступало место замечательному, а добро побеждало неразумное или оступившееся добро. При этом Боря, он же Боба, лично был человеком с выдающимся чувством юмора — бытового, легкого, я бы сказал, шипучего. Для него шутить было, как для шампанского пениться, и делал он это без пауз, натягов или напрягов, беззлобно и элегантно. Так вот, за это Борю любили, а за каждую очередную книжку рассказиков — жалели и старались книжку как бы не заметить, что, как вы понимаете, было несложно сделать, ибо книжка только что принесена, и можно было легко сделать вид, что вошедшие в нее рассказики не виданы, не читаны, а потому: книжка сегодня, а отзыв на нее — потом, когда-нибудь. И мне кажется, что Борис Савельевич на это не сильно обижался.

Любимый племянник — Боба (Борис Савельевич Ласкин), середина 30-х

Марк был человек основательный, профессию имел химико-технологическую, житейски надежный, брата любил преданно, но втайне ревновал к его славе, то ли считая ее чрезмерной, то ли подозревая, что и сам бы мог так, сложись жизнь по-другому. На самом деле жизнь у него сложилась вполне удачно, но предпринятая в конце ее попытка написать семейную историю не вышла за рамки перечислительной семейной хроники. Я к его рукописи буду еще обращаться как к информационному справочнику, но не более того. Зато именно Марк основал большую, многофигурную летнюю колонию москвичей в городе Отепя, в Эстонии, куда все мы, включая и семью Бориса, по многу лет ездили отдыхать, купаться и ловить рыбу, в чем Марк был непередаваемо хорош. Марка в нашем доме любили никак не меньше Бори, но в его жизни отсутствовали взлеты и протуберанцы, которыми следовало гордиться или стыдиться, и была она ровной и, как уже было сказано, основательной.

Отдельно надо бы рассказать о семействе Харонов. На Сивцевом Вражке они бывали не так уж часто. Но вся их история так тесно переплелась с жизнью нашего семейства, что им придется посвятить отдельную главу в этой книжке. Харона с мамой познакомил его сослуживец по звукооформительской бригаде киностудии Боб Ласкин, и был Харон первым гражданским мужем моей мамы. А Света, она же Стелла Семеновна Корытная, его третья или четвертая жена, сидела с теткой моей в Воркуте. Но, как уже сказано, об этом в свое время.

Бывали в доме и младшие дедовы брат и сестры, все трое с медицинским образованием, с той разницей, что крохотная тетя Фаня была фармацевтом и работала в аптеке, младшая — тетя Женя, когда-то учившаяся у знаменитого Ганушкина, того, который больница, и с его благословения получившая докторский диплом, но по какой-то непреодолимой страсти к чтению всю жизнь проработавшая корректором в «Учительской газете», и дядя Яша, прошедший врачом обе мировые войны. Дядя Яша — уже старый, полуослепший, каждое воскресенье ходил на Сивцев обедать со своего Новинского бульвара. Ходил и был этим счастлив. Все это были люди, которым Сивцев был всегда рад, если они приходили, о которых здесь думали, о ком заботились, кого ездили спасать, или лечить, или выручать, или наконец утешать в беде. А вот бабкиных не то восемь, не то девять сестер Аншиных, как и положено по женской их участи, жизнь раскидала по свету, дала мужнины фамилии и сделала дальними, то есть пишущими или звонящими со всего Советского Союза. И многочисленные фотографии, которые так любит перебирать моя приближающаяся к столетию тетка, на твердом картоне с вензелями и названиями фотостудии на обороте, уже мало что мне говорят, несмотря на усердные по малоуспешные старания Дусеньки упорядочить мою семейную память.

Очевидно, ласкинская кровь была крепче, генетический коктейль ярче, чем аншинская, потому что все родственники деда запоминались, а бабкины имели шлейф и не имели определенного лица.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

«В быт стола, состоящий из яств и гостей…»

«В быт стола, состоящий из яств и гостей…» В быт стола, состоящий из яств и гостей, в круг стаканов и лиц, в их порядок насущный я привел твою тень. И для тени твоей — вот стихи, чтобы слушала. Впрочем, не слушай. Как бы всё упростилось, когда бы не снег! Белый снег

15. ИЗ-ПОД СТОЛА

15. ИЗ-ПОД СТОЛА Я вас любил, как пес: тебя, концом сандалии Почесывавший мне рубиновую плешь, Тебя, заботливый, в разгаре вакханалии Кидавший мне плоды: «Отшельник пьяный, ешь!» Остроты стертые, звучали необычней вы, Мудрее, чем всегда… Я славил пир ночной, И ноги

Сервировка стола

Сервировка стола Немалую роль в возбуждении аппетита играет правильно сервированный и красиво украшенный стол. К обеду или ужину белые скатерти, а к завтраку или полднику – цветные, спокойных тонов. В торжественных случаях – во время званых обедов или ужинов – скатерть

Институт и вокруг

Институт и вокруг Лучшими временами в жизни двух наших институтов — Института языкознания и Института русского языка — были годы между 1958-м и 1965-м. Структурная лингвистика расцветала. Правильнее, впрочем, было бы сказать, что любая настоящая лингвистика тогда склонна

МИР ВОКРУГ

МИР ВОКРУГ ДОМС домом всегда были проблемы.Когда мы жили в Сочи, мать моя совершенно невероятным образом, пожалуй, единственный раз в жизни, добилась у тогдашнего то ли первого секретаря, то ли председателя горисполкома Воронкова (которого, кстати, потом посадили по

Идея "Круглого стола"

Идея "Круглого стола" Определенные надежды в общество вселила работа “Круглого стола”, образованного совместным решением Верховного Совета и Правительства Российской Федерации по поручению VII Съезда народных депутатов. Уже первые заседания “Круглого стола” показали

ВОКРУГ ВОЖДЯ

ВОКРУГ ВОЖДЯ Значительно позже в одном из газетных интервью Корнилов произнес загадочную фразу: «Когда-нибудь я вам расскажу, что сделали с Корниловым. Я в Корниловы не сам пошел…»{229} Что он в данном случае имел в виду, мы не знаем и никогда не узнаем. При желании эти слова

Токсины вокруг нас

Токсины вокруг нас Загрязнение окружающей среды и ракРак связан с ухудшением состояния окружающей среды. Воздух, которым мы дышим, загрязняется все больше и больше. Мы живем на больной планете. Большая часть загрязнителей атмосферы имеет источником топливо, получаемое

5.9 АТМОСФЕРА ВОКРУГ МКС

5.9 АТМОСФЕРА ВОКРУГ МКС В ноябре 2001 года я решил пойти в отпуск, благо, таковых у меня накопилось больше чем на полгода, и, наверное, первый раз стать цивилизованным туристом и поехать в Африку, на этот пока не космический континент, где еще ни разу не был. Путь туда

Вокруг знамени

Вокруг знамени Сегодня знакомый офицер в штабе танковых войск рассказал нам историю о том, как крестьянская семья два года сохраняла от немцев знамя разбитого в этих краях танкового полка.Случай не новый. Вокруг знамен, превратностями военной судьбы оказавшихся на

6. Вокруг Невеля

6. Вокруг Невеля В Торопце к нам в группу влились новые бойцы — наши школьные товарищи из Кувшинова — Виктор Соколов, Николай Орлов, Константин Кузьмин, Федор Попков и другие. Услышав о наших делах, ребята прибыли к нам по доброй воле. Каждый из них горел желанием внести

Откуда взялась бастурма (и другие тайны византийского стола)

Откуда взялась бастурма (и другие тайны византийского стола) В Каппадокии порой возникает такое впечатление, что во времени произошел некоторый сдвиг и Византийская империя погибла не в 1453, а в 1953 году, настолько ощутимо здесь ее присутствие. И нет никакой нужды

С барского стола…

С барского стола… С самого основания, в шахматном клубе имени Чигорина мирно сосуществовали две секции – шахматная и шашечная. Своей схожестью они напоминали мне двух братьев: старшего – бесспорно – главенствующего и младшего – этакого Иванушку-дурачка.По вполне

Образование Славянского стола. Приклонский

Образование Славянского стола. Приклонский Здесь нельзя не коснуться другого чрезвычайно важного момента, случившегося под самый конец сазоновского правления, а именно образования Славянского стола в составе нашей канцелярии министра и I Политического отдела,

С барского стола…

С барского стола… С самого основания, в шахматном клубе им. М. И Чигорина мирно сосуществовали две секции – шахматная и шашечная. Своей схожестью они напоминали мне двух братьев: старшего – бесспорно – главенствующего и младшего – этакого

Ящик моего письменного стола

Ящик моего письменного стола В. Стеничу[60] Я из ряда вон выходящих сочинений не сочиню, я запрячу в далекий ящик то, чего не предам огню. И, покрытые пыльным смрадом, потемневшие до костей, как покойники, лягут рядом клочья мягкие повестей. Вы заглянете в стол. И вдруг