Дед Симонов и его последствия

Дед Симонов и его последствия

Нелегкая это ноша — быть Алинькиным сыном (A. Л. Иванишева и Константин Симонов)

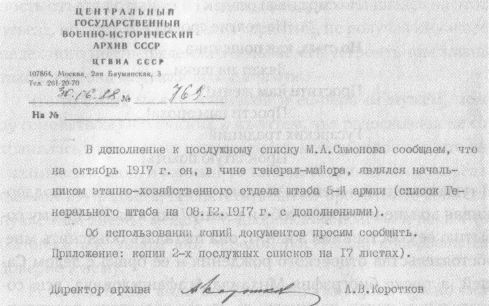

Но я, помнится, начал с драм и тайн. Пора к ним вернуться. В картотеке проекта «Русская армия в Великой войне» есть карточка, посвященная М. А. Симонову. Черный прямоугольник с надписью «фото отсутствует» и даты: «В 08.07.1915–19.10.1917 в чине генерал-майора занимал пост начальника штаба 43-го армейского корпуса». Но это новейшие, датированные 2003-м годом данные. А вот в первой известной мне автобиографии Константина Симонова, его, так сказать, рукой, написано: «Отец пропал без вести в 1916 году», в других автобиографиях вопрос об отце постепенно нивелируется и практически исчезает, уступая место формулировке «воспитывался в семье отчима, командира Красной Армии». В одной из промежуточных версий существует и такая формулировка «пропал без вести в Гражданскую войну». Где здесь драма и что здесь тайна, и какие по этому поводу существуют сведения и версии?

То, что он пропадал без вести в конце 1914 — начале 1915 года мы знаем из Алинькиного письма. То, что до октября 1917 года место его службы, а значит, и местоположение его, были известны, следует из вышеприведенной записи в картотеке. Есть еще одна важная для нас с точки зрения дат запись в автобиографии отца: «С 1917 по 1927 год жил в Рязани».

Следующим источником интересующих нас сведений о судьбе деда Симонова все так же служит переписка из Петрограда в Париж — от сестер Оболенских Дарьи и Софьи — брату Николаю. (Я ее уже цитировал в этих записках, но там меня интересовал акцент на деду Сашу — Александра Григорьевича Иванишева, сейчас хочу прочесть их еще раз с акцентом на судьбу Михаила Агафангеловича.)

Из письма С. Л. Оболенской (2 июня 1921 года):

«Аля пережила много душевных драм. Миша ее так и не вернулся, да и слава Богу, конечно, раз что он человек больной. Жизнь ее, конечно, разбитая, не может она напасть на подходящего человека, нервничает, все время неудовлетворенная…»

Из письма С. Л. Оболенской (6 марта 1922 года):

«…M. в Польше, звал ее к себе с Кирой, но слишком поздно, когда уже всякое чувство к нему прошло и осталось лишь одно горькое воспоминание от всей тяжелой, одинокой жизни…»

Из письма Д. Л. Оболенской (20 ноября 1922 года):

«…Муж ее вдруг проявился в Варшаве, он написал ей, что умоляет ее к нему приехать, что он заделался польским подданым, что дает ему право выписать жену и сына. Он уже три года живет в Варшаве. Аля ответила отказом…»

Из письма Д. Л. Оболенской (7 июня 1922 года):

«…Аля живет в Рязани, пока счастливо, на приглашение мужа приехать в Варшаву, где он уже три года находится, ответила отказом. Она много зарабатывает и делится иногда со мной…».

Из письма С. Л. Оболенской (октябрь 1922 года):

«…Аля в Рязани, живет с „новым мужем“ неважно. Кира все хворает. Она хочет ехать в Польшу, да не получает ответа от М., который звал ее несколько раз…»

Итак, из официальных святцев имя М. А. Симонова исчезает сразу после революции. Появляется вновь, но уже в частной переписке в 21-м — где он «так и не вернулся», и в 22-м, когда он «проявился в Варшаве», причем в других, более поздних, официальных бумагах, каковыми были отцовские автобиографии, дата его исчезновения — 1916 год, причина — то ли «пропал без вести», то ли исчез в начале Гражданской войны. В любом случае в синодике близких родственников он отсутствует 5 лет. Когда я делал фильм об отце, а занимался я этим вторую половину 2005 года, этот вопрос: что же дед Симонов делал эти пять лет и как сложилась его дальнейшая судьба польского гражданина после ноября 1922 года, интересовал меня чрезвычайно: ну не может просто так за здорово живешь исчезнуть в маленькой Польше Генерального штаба генерал-майор, за что-то дали ему польское гражданство и право выписать семью из России. Чем-то должен был он заниматься, и потом, ведь в 22-м ему всего 51 год. За что его так не любят в семье Оболенских, что толком не интересуются его судьбой эти пять лет? Ведь даже когда он появляется, то вопросами о том, где был, что делал, никто из сестер бабки не озаботился. Не был — объявился, был генерал — стал польский подданный, звал, звал, потом вдруг обрубил все концы, и никто особо не удивился и не огорчился. Есть в этой фигуре какая-то тайная отторженность, вызывающая у семьи скрытую недоброжелательность. Так мне представляется, так лично я эти письма понял. Кстати, в первом из них от июня 1921 года, где Миша еще не объявился, есть важная деталь, вызывающая в моей собственной памяти некоторые невнятные, полунамеками, разговоры с Алинькой: «…Да и слава Богу, конечно, раз что он человек больной. Жизнь ее, конечно, разбитая…»

Давайте для полноты картины введем еще одну составляющую: зимой 1917–1918 годов из Петрограда в Рязань выехало все семейство Оболенских: мама — Дарья Ивановна, четыре дочери и трое внуков. Леонида Николаевича уже давно не было в живых. Главная мужская опора семьи, брат Николай, с 1915 года был губернатором (последовательно Курской, Харьковской и Ярославской губерний) и одновременно возглавлял Особый комитет по борьбе с дороговизной. В феврале 17-го арестован, привезен в Петроград, освобожден. После чего поселился в Орле. В августе 18-го бежал из-под расстрела в эмиграцию. Турция, Болгария, наконец, Франция, где вновь, как в 14–15 годах состоял при великом князе Николае Николаевиче, что в уже неоднократно упомянутых и цитированных письмах сестер составляет главный секрет Полишинеля — пишут об этом только робкими намеками, видимо, считая, что это место службы должно быть особо ненавистно новым властям, непонятным и трудно предсказуемым.

Вопрос о том, что делал Михаил Агафангелович с 1917 по 1922 год требует серьезных архивно-исторических розысков, причем, скорее, в Польше, чем в России. Эти розыски я начал в августе 2005 года, и — пока — никаких успехов. Возможно, эту часть мемуарных моих заметок еще придется переписывать, но сейчас я все-таки рискну слепить свою догадку по совокупности фактов и соображений вокруг этого имеющихся. Даже интересно будет сравнить, тем более что варианты простираются до возможности обнаружения кровных родственников в Польше. Напомню, что М. А. — чуть больше 50, и он женат или был женат на женщине девятнадцатью годами его моложе, так что даже вариант «седина в голову…» представляется отчасти вероятным, хотя, учитывая вопрос уже в этом тексте заданный, это маловероятно. А что вероятно?

В России революция. Генерал — безусловно, революционная мишень. И хотя генерал он не строевой, а, скорее, технико-технологический, что-то подсказывает мне, что единение с восставшим народом (а точнее так — большевистский переворот) как-то не вписывается в послужной список этого дворянина Калужской губернии, и желание к нему присоединиться никак не проглядывает из дальнейшего его поведения.

С 1915 по 1918 год Польша оккупирована Германией и Австро-Венгрией. В ноябре 18-го создание независимой Польской Республики, приход к власти Пилсудского, затем становление польской армии, военная операция против Украины, встречный удар Красной Армии, печально для Тухачевского и его войск закончившаяся Варшавско-Львовская операция 1921 года. «Он уже три года живет в Варшаве» (это, очевидно, следует из не сохранившегося письма М. А. в Рязань жене. — А. С.), «…заделался польским подданным», то есть, вероятно, за какие-то заслуги получил польское гражданство. Каковы могут быть заслуги перед Польшей русского генерал-майора, имеющего опыт укрепления границ, разведки (пограничная стража предполагает и это) и ведения боевых действий, патриота России и врага захвативших в ней власть большевиков? Скорее всего, строительство и укрепление польской армии, ведь в те годы не было так популярно, как в наши дни, назначать боевых генералов на гражданские должности.

К 1922 году ситуация стабилизировалась, и генерал Симонов — по понятным причинам не подававший о себе вестей — пытается восстановить утраченные связи и вернуть себе семью.

?

Ну вот, в России воистину надо жить долго, все мои польские разыскания через друзей в польском посольстве, через посла, через журналистов в Польше и через друзей-историков, так или иначе имеющих с польскими архивами дело, дали наконец хоть какой-то результат. Отыскался хоть малый, но все-таки «след Тарасов».

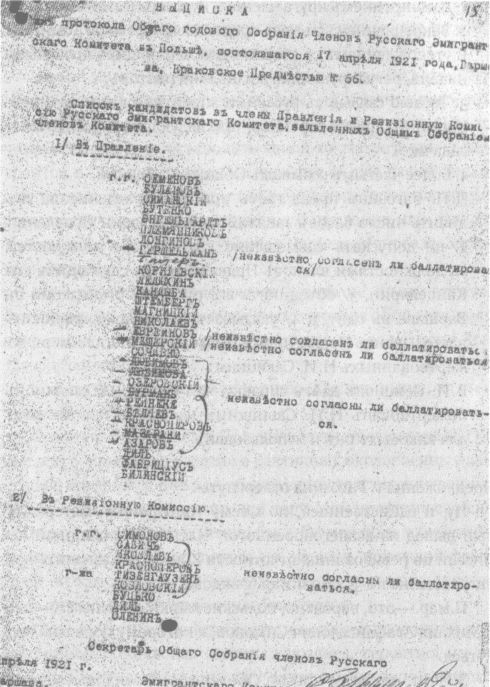

Передо мной ксерокопия выписки из протокола «Общего годового Собрания Членов Русского Эмигрантского Комитета в Польше, состоявшегося 17 апреля 1921 года. Варшава, Краковское предместье № 66».

Пункт 2 — список кандидатов в Ревизионную Комиссию.

«г. г. Симоновъ

Савичъ

Яковлевъ

Красноперовъ

г-жа Тизензгаузенъ

Козловскш

Буцько

Диль

Оленинъ»

Фамилии со 2-й по 6-ю взяты в фигурную скобку, и против нее пояснение: «Неизвестно согласны ли баллотироваться».

И второй протокол, такого же «Собрания», но за 14 и 21 мая 1922 года на этот раз не на одной, а на 7 страницах, снова напечатанный на машинке с «ъ» и «i», т.е. по старой орфографии.

Открылось заседание 14-го в 6 часов 20 минут вечера.

Закрылось в 9 часов 30 минут вечера.

Кандидатом в новую ревизионную комиссию снова внесена фамилия Симонова М. А.

Количество присутствующих на общем собрании не указано, но, судя по тому, что председательствующий просил желающих выступить подавать о том записки, народу там было немало. Нет и никаких указаний на социальный состав присутствующих: кто они — военные, чиновники, промышленники — признаков никаких.

Заседание 21 мая открылось в 6.30 и закончилось в 8.50 вечера. Идет обсуждение работы правления за 1921 год.

Вот одна страница протокола этого обсуждения:

«Страница 5.

В. И. Семеновъ даетъ подробную характеристику и оценку деятельности Комитета за истекший годъ, указавши, что уклонъ въ сторону такъ называемыхъ „малыхъ делъ“[2] обусловливался всей обстановкой деятельности Комитета за истекший годъ.

В. Г. Лехно. Указываетъ, что Комитетъ сделалъ слишкомъ мало и не использовалъ вполне своего авторитета, ограничиваясь преимущественно деятельностью въ Варшаве.

Просил Собрание при выборахъ иметь въ виду, что избираемые должны быть не представителями даннаго Собрания, а интересовъ всехъ русскихъ гражданъ въ Польше. К. Н. Николаевъ, возражая г. Лехно, указываетъ, что Комитетъ сделалъ все, что было возможно при существовавшей политической обстановке, которая не позволяла ставить вопросы въ широкомъ масштабе, а заставляла итти путемъ создания цепи прецедентовъ.

П. Н. Масловъ выражаетъ пожелание встретившее одобрение собрания, чтобы будущее Правление Комитета въ своей деятельности руководствовалось следующими положениями:

1. Расширениемъ круга членовъ Русского Комитета;

2. Закреплениемъ въ ходе практической работы Комитета и утверждениемъ со стороны властей общихъ правовыхъ началъ, регулирующихъ жизнь эмигрантовъ;

3. Тесною связью съ русскими аполитическими организациями въ других странахъ, преследующими идентичныя задачи;

4. Более частымъ созывамъ Общихъ Собраний.

Д. Н. Рагозинъ предлагаетъ просить Правление: 1/ увеличить число часовъ занятий въ канцелярии Правления, 2/ не допускать совмещение какихъ-либо должностей съ должностями членовъ Правления или служащихъ его Канцелярии, 3/ объединить все русския организации въ Варшаве въ одну, и 4/ указываетъ на непрпавильное израсходывание Правлением Комитета 1 000 000 п. мар., пожертвованныхъ Н. И. Савицкимъ.

В. И. Семеновъ даетъ справку, что указанный миллионъ пожертвованъ Н. И. Савицкимъ на определенныя цели, для каковыхъ онъ и использованъ».

Предложения г. Рагозина отвергнуты.

Ну, и единственный, по моему усмотрению, материяльный вывод из вышеговоренного: «Членам Ревизионной Комиссии по ревизованию отчетности Комитета назначить вознаграждение по 35 000 п.мар. каждому».

П.мар. — это, вероятно, польские марки, а члены РК — это и Михаил Агафангелович Симонов, к которому пора мне вернуться.

Последнее упоминание деда Симонова, которое удалось найти в польских архивах

Из переписки с архивной службой Министерства обороны

Значит, по датам письма Оболенских и этих документов совпадают: именно 21–22 годы — период возврата, а точнее так — попытки возврата к прошлому. Правда, нигде не сообщается о перемене гражданства.

Чем он занят? Не знаю, но в комитете активен, хотя и безгласен. Занимается «малыми делами» по причине того, что большими комитету заниматься в Польше не с руки. Им хочется всем, на круг, установить какой-то статус русских эмигрантов в Польше, но пока не выходит. И еще две любопытные детали: желание контактов с русскими «аполитичными» организациями в других странах, т.е. создание или, точнее, воссоздание, виртуальной России в Париже, Монреале, Берлине, Америке.

Мои разыскания продолжают давать не самые оптимистические, но все-таки результаты. 11 ноября 2008 года получено письмо от Адама Замойского, профессора истории Лондонского университета:

«…Я получил такую информацию. „За что купил, за то и продаю“.

Симонов действовал в Польше под чужим именем и, скорее всего, принимал участие в различных околовоенных действиях, которые велись под эгидой министерства внутренних дел, чьи архивы закрыты по сию пору. Мой источник сообщает, что какие-то бумаги можно было бы поискать в библиотеке Варшавского университета, но, не зная, под какой фамилией он там действовал, невозможно это отследить (вот откуда потребность в его фотоизображении).

Скорее всего, он действовал там под командованием 2-го департамента польских кадров, а позднее, вероятно, им руководил КОП — полувоенный Корпус пограничной стражи. Значительное число русских военных из Белой армии там, видимо, подвизалось и, что уже звучит совершенной фантастикой — получали содержание из Управления таможни во Львове.

Именно они занимались выдачей бывшим офицерам Белой армии новых документов.

Прошу прощения, что все это огорчающе приблизительно, но таковы обстоятельства».

Ну вот, операция «Ищем дедушку» продолжается, фотографий, как уже говорилось, в отцовском и бабушкином архивах не оказалось ни одной — так что искать их придется иным путем, через Калугу или по коллективным портретам выпускников Академии Генштаба, если таковые делались.

Оптимистично звучит название Корпуса пограничной стражи — это нечасто встречающееся понятие — последнее (в Русской армии) место службы деда Михаила.

Ну что же, кто ищет…

А семья почти в полном составе с конца 1917 года — в Рязани, где они худо-бедно, но кормятся, бросив имущество и жилье в опустевшем для них и оголодавшем для всех Петрограде. Мать с двумя незамужними дочерьми вернулась из Рязани в 20-м нищая, по непрактичности и деликатности своего способа общения с человечеством. Две другие дочери — старшая с тремя детьми и младшая с сыном — застряли в Рязани. Старший зять — инженер-майор Тидеман погиб в 17-м. И в отличие от зятя Симонова погиб надежно, навсегда. О младшем зяте ничего не известно, и в ощущении семьи он тоже, скорее всего, погиб, о чем они почему-то не скорбят. С 1918 года потерялся в потоках эмиграции сын Николай, и только природный оптимизм да ответственность друг за друга поддерживают слабый жизненный тонус этого семейства в рязанские три года. По мере сил и умений дочки служат. По стечению исторических обстоятельств их способности лежат в самых невостребованных областях жизни: языки, книжки, дети, культура. И все время — чужие, опасно чужие с их княжеским происхождением, пусть даже без серьезных претензий. Но все-таки помните: «…До 25 лет сама не раздевалась» — до какой-то степени это часть жизненного опыта всех женщин семейства Оболенских.

Вот на этом фоне и происходит знакомство Александры Леонидовны с преподавателем Рязанского пехотного училища А. Г. Иванишевым.

Седая с молодых лет, 28–29-летняя красавица, с маленьким сыном и без всяких перспектив и тридцатисемилетний холостяк, служака, пораненный и потравленный газами, с единственным достоинством, очевидным с первого взгляда, — надежный, как армейский штык, с принципами поведения неизменяемыми и даже не обсуждаемыми. И это для младшей из Оболенских с ее трепетными полетами фантазии и борениями духа. Уж как там они поладили, сказать не возьмусь, но то, что этот роман продолжался долго и решение выходить или не выходить за этот штык замуж давалось Алиньке ценой нелегкой, тем более что дед Саша, как я его понимаю, никаких вариантов совместной жизни, кроме замужества, не знал, не обдумывал и не предлагал. То есть эфемерному и явно омраченному прошлому противостояло жесткими рамками ограниченное, зато надежное, предвидимое будущее. И она мечется, то решительно отвергая возможность отъезда с сыном в Польшу, то вдруг соглашаясь на этот отъезд, но, увы, без малейших гарантий, не получая никакого надежного подтверждения возможности устроить там жизнь такой, как она мечтала, выходя замуж.

Что-то стоит между Алинькой и ее первым мужем, между семейством Оболенских и их зятем, чья родословная не сохранилась в преданиях и документах, между радостью, что он, оказывается, жив, и какими-то тайными причинами, разъедающими эту радость, препятствующими продолжать совместную с ним жизнь, между его дворянским долгом и каким-то бытовым поступком или чередой поступков, подорвавшим доверие к нему.

Есть всего два вида болезней, про которые можно сказать «раз что он человек больной», сказать походя, как о чем-то делающем дальнейшую совместную жизнь либо жертвенной, либо невозможной. Это душевное нездоровье или то, о чем, в присущем ему романтическом стиле, написал в тридцатом году Михаил Аркадьевич Светлов. Стихотворение называется «Большая дорога», и последние две его строфы звучат так:

Большая дорога

??????????????Манит издалече,

Зовет к приключеньям

??????????????Сторонка чужая,

Веселые вдовы

??????????????Выходят навстречу,

Печальные женщины

??????????????Нас провожают…

Но смрадный осадок

??????????????На долгие сроки,

Но стыд, как пощечина,

??????????????Ляжет на щеки…

Простите нам жены!

??????????????Прости нам эпоха!

Гусарских традиций

??????????????Проклятую похоть!

И туманные разъяснения Алиньки во времена, когда, поддерживая во мне интерес к себе и к отцу (как к важнейшему событию ее собственной жизни), она пыталась объяснить мне обстоятельства отцовского рождения и ее брака с дедом Сашей, а также биография Михаила Агафангеловича, всю сознательную жизнь военного, до 42 лет холостого, воспитанного в офицерских традициях и холостяцком попустительстве к собственным мирским слабостям, и служба вдали от дома, и война, война, идущая уже год, — все это вместе наводит на мысль, что, когда он в апреле 1915 года получает отпуск по болезни, болезнь эта — прямое следствие «проклятой похоти гусарских традиций». И именно тогда, в конце февраля, первых числах марта, берет начало жизнь единственного Алинькиного сына, не только горячечно любимого, но и трепетно оберегаемого всю его юность от последствий болезни его отца, когда тревога за каждый его чих умножается болезненным страхом: а не связано ли это его недомогание с отцовской неверностью, имеющей или могущей иметь последствия самого низменного, в ощущении Алиньки, характера?

Я долго мучился над предыдущим куском текста, потому что никак не мог его сформулировать так, чтобы, с одной стороны, мысль моя, в сущности довольно простая, но для дальнейшего изложения кажущаяся мне чрезвычайно важной, была высказана недвусмысленно, а с другой стороны — сфера эта столь деликатна, что любая двусмысленность бросила бы тень на историю моей семьи, на саму семью, которой я обязан своим рождением, и на многие неожиданные и очень важные для понимания более близких мне по времени обстоятельств жизни этой семьи.

Ну, как говорится, слава богу, гора с плеч, а теперь хотелось бы понять, как все эти тайные для меня, но хорошо известные отцу и его старикам, обстоятельства сказались на его собственной жизни в самый существенный период — время формирования личности.

Начнем с простого: дед Саша — Иванишев. Выходя за него замуж, Алинька берет его фамилию и навсегда перестает быть Оболенской или Симоновой. А вот ее сын и дедов пасынок остается на всю жизнь Симоновым, немало прибавив известности этой фамилии, но не имея, или по крайней мере, насколько мне это доступно, не поддерживая никаких связей с другими калужскими Симоновыми. Что это — дедова принципиальность: жена должна носить фамилию мужа, а пасынок — это ее дело? Или это отголоски тех самых не сохранившихся писем Михаила Агафангеловича в Рязань, дескать, мы не знаем, что там случилось с Симоновым, но прятаться от этой ситуации не хотим: он — Симонов, и сын его — Симонов, как в метрике (если таковая есть) или в церковных записях, каковых я в Питере, увы, не нашел. Едва ли в начале 20-х, когда фамилии еще прямо не влияли на биографии, когда спрятаться или исчезнуть было не чудом, а нормальным деловым поступком, когда сгорело или должно было сгореть столько документов: купчих, метрических, родословных, церковных, что проследить судьбу семьи или фамилии было сложно и казалось бессмысленным, это был осознанный акт, и какие-то серьезные или казавшиеся тогда серьезными резоны за ним стояли. Наконец, учитывая, что Симонов-старший опять растворился, теперь уже в пределах Польши, факт его «пропадания без вести» подтверждался тем, что, даже выйдя замуж, вдова его сохранила за сыном фамилию канувшего отца так, чтобы это на всякий случай подтверждало добросовестность заблуждения. Кроме того, зафиксированная в первых отцовских автобиографиях дата бесследного исчезновения Михаила Агафангеловича оставляла Кирилла Михайловича сыном пропавшего без вести полковника, а не генерального штаба генерал-майора, что сохраняло возможность формулы «сын военного» вместо «генеральского отродья», впрочем, допускаю, что, хотя приводимые мною версии резонны, сделано это было не на основании резонов, а по какой-то семейной договоренности или житейской надобности, а ее с дистанции времени труднее обнаружить и сформулировать.

В любом случае из всего вышесказанного следует вывод: фамилия Симонов была для отца связана со множеством неотвеченных вопросов и так до конца и неразрешенных проблем.

И вот один из этих вопросов и одна из этих проблем: вы никогда не замечали, как различаются два периода отцовской лирики — довоенный, времен «Первой любви» и «Пяти страниц», и возникший перед самой войной и всю войну охвативший — «С тобой и без тебя»? Они отличаются друг от друга так сильно, что только совсем глухое к стихам ухо может этого не заметить. Первый — романтически умозрительный, когда жизнь — это жизнь, а любовь — важная ее часть; когда человек способен заранее определить, на скольких страницах уместятся перипетии его любви; когда любовь становится сюжетом, лишь частично ограниченным пределами собственной личной жизни; когда стихи вбирают свой и заемный или наблюденный опыт и ложатся на бумагу талантливо угаданной будущей прозой. Любовь юношеская у Симонова рациональна и требует сюжета, чтобы быть объясненной и выраженной. Это трезвая страсть, скорее, истории любви, чем сама любовь. Не случайно эта поэтическая традиция в отцовских стихах имеет только одно продолжение — в очень знаменитом стихотворении «Открытое письмо женщине из города Вичуга», где любовь эта не своя, а чужая. Этим стихам не хватает личного безумия, они, конечно же, сдобрены личным опытом, но по большому счету это — стихи сделанные, разумные и рассудочные.

И совсем другое — его лирика, посвященная Серовой, кипящая жаром страсть на грани приличия, где жить и любить — практически одно и то же, где строительный материал стихов ты сам, где нет ни победы, ни поражения, где все так обострено и так тонко, что гранью между быть и не быть кажутся одно слово, одно движение, одна простыня.

Отца уже не было в живых, когда, вспоминая его, моя мама, которой в творчестве отца посвящено одно-единственное стихотворение, написанное на «довоенной» войне, вошедшее в халхингольскую тетрадь, но, безусловно, относящееся к периоду довоенной лирики, — «Фотография», полностью совпадающее с вышеприведенными характеристиками и, по сути, безразличное к женщине, которой оно посвящалось, сказала мне вещь, показавшуюся мне странной, даже нереальной: «Отец пришел ко мне девственником, — сказала она,— пришел с только что написанной поэмой „Пять страниц“ и, что для поэтов типично, сразу же стал ее мне читать — это их, поэтов, способ прощаться с одной женщиной, уходя к другой».

«В каком смысле девственником?» — в полном недоумении спросил я.

«В прямом»,— сказала мать и больше никогда не возвращалась к этому разговору, сколько я потом ни пытался его возобновить.

Между тем отцу к середине 1938 года, о котором идет речь, было 23, и для отнюдь не пуританских нравов времени это странно, если… если, во-первых, это правда, а во-вторых, если не принять во внимание ту самую «дурную» болезнь его родного отца, которая разрушила мир в семье Симонова — Оболенской, надолго сделав опасным и «грязным» все, что связано с плотской стороной отношений между мужчиной и женщиной. Но если это так — многое становится на свои места: «теоретичность» и некоторая рассудочность стихов, посвященных его первым любовям; литературность отношений с его первой женой, соученицей по Литинституту, Атой Типот, впоследствии хорошей писательницей Натальей Викторовной Соколовой; почти демонстративная вычурность их совместных фотографий, где он — рослый и стриженый наголо изображает Маяковского, а она, маленькая, с глазами чуть навыкате — Лилю Брик, и то, что ни в каких биографиях отца этот брак не фигурирует, а в дневнике Натальи Викторовны за 36–37 годы, в котором масса литературных споров и размышлений, связанных с первыми поэтическими опытами отца, совершенно отсутствует какой-либо намек на чувственную сторону любовных отношений, где нет ни его рук, ни его губ, ни каких-либо запахов того, что кроме духовной близости существовало и еще что-то, а не только «там начало конца, где читаются старые письма, где реликвии нам, чтоб о близости вспомнить, нужны» («Пять страниц», глава первая. — А. С.). Во всех этих стихах автор как бы старше своего героя и только в сорок первом, канув в любовь, как в ересь, теряет возраст и обретает пол.

Не буду здесь описывать период, связанный с моим рождением, тем более что, как я уже сказал, в стихах он почти не отразился, но в середине 1940 года отца постигает солнечный удар, нечто, не поддающееся ни контролю, ни описанию, — он влюбляется в Валентину Васильевну Серову и… становится поэтом. Где былые рассудительность и трезвость, где причины и следствия, которые легко раскладывались по логическим полочкам — его смело, завертело, залепило глаза и уши, он теряет ориентиры в этой пурге чувств — он впервые не может провести грани между хорошо и плохо — а тут еще война.

В общем, кроме всех прочих причин такого поэтического пируэта, о которых сейчас не время и не место, здесь еще присутствует мотив освобождения, давно чаемой внутренней раскрепощенности, словно с тебя какую-то подспудную тяжесть сняли, и чувство свободы такое — хоть в любовь, хоть в омут. Так Симонов, избавившись от симоновского клейма, лишавшего мужчину мужской уверенности в себе, становится Симоновым — таким, каким всего через год-полтора его узнает и полюбит вся страна. Причем примет его, понятия не имея об этих тайных фамильных коллизиях.

Между тем, и эта моя догадка не исчерпывает емкости семейной истории отца, ибо происходит все это во времени, когда любая частная история уже не могла оставаться без догляда соответствующих органов, поводов для такого «догляда» в ней более чем достаточно. Арест деды Саши в 31-м и высылка всей семьи Оболенских — Тидеманов из послекировского Ленинграда в 35-м, поездка (а может быть — и не одна) Алиньки из Саратова в Оренбург, арест и гибель в Оренбургском НКВД сестры Софьи и «воцерковление» сестры Долли — и долгая, до конца 40-х годов, ссылка сестры Людмилы — ну никак я не могу себе представить, что в соответствующем ведомстве это осталось без внимания. Допускаю, что внимание это могло быть незаметным, ненавязчивым, в ежедневном быту никак не проявлявшимся, но сам-то отец этого не знать не мог, а воображение у будущего писателя было, надо полагать, соответствующее. И не работать в этом направлении не могло.

В справочнике, выпущенном в 2004 году по случаю 70-летия Литературного института, справочнике неполном и сделанном наспех, тем не менее просматривается одна, общая для многих студентов, тенденция: интеллигенция «опролетаривает» семейное свое происхождение, и сыновья московских адвокатов приходят в Литинститут из шахт Метростроя. И у меня не поворачивается рука кинуть в них за это камень, тем более что у многих (по крайней мере у отца) это точно не было чистой мимикрией. Вот какие резоны приводит он сам в книге «Глазами человека моего поколения»:

«…На Волге гремело строительство Сталинградского тракторного, в самом Саратове строили комбайновый завод и одновременно с этим быстро построили для нужд Сталинградского тракторного маленький завод тракторных деталей — все это вместе взятое сыграло свою роль в том, что вопреки мнению отчима, через которое переступить мне было не так-то просто <…> я после седьмой группы школы <…> пошел в ФЗУ».

«Это было существенно для бюджета нашей семьи, жившей, как говорится, впритирку без единой лишней копейки».

«Мысли о Красной Армии и о пятилетке связывались воедино капиталистическим окружением: если мы не построим всего, что решили, значит, будем беззащитны, не сможем воевать, если на нас нападут, — это было совершенно несомненным».

В самой последней, не написанной даже, а надиктованной, книге, впервые, если не считать воспоминаний о Жукове, нацеленной не на публикацию, а на сознательный карантин, то есть на лежание в столе, мотив происхождения в данном контексте даже не упоминается, даже намека на него нет. Почему?

Так долго возводил и лелеял патриотический постамент для своей аргументации, что запамятовал, как он был построен, или за давностью лет так и должно быть — смотреть на собственную юность через розовые очки? В фильме, который я снимал в 2005 году, моя сестра Катя, жившая с отцом дольше нас с Машей, общавшаяся с ним в «семейном» режиме, чего я вообще, а Маша с семилетнего возраста были лишены, сказала об этом жестко и недвусмысленно, вскинув правую руку, словно держа котенка за шиворот: «Вот как они его держали за его происхождение!» А ведь Катин опыт общения с отцом — он поздний, с конца пятидесятых, но у нее сомнений по этому поводу явно не возникало. Не могу понять.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Константин Симонов

Константин Симонов Из календаря от 2 декабря 1963 года: «В 4 часа заедет с письмом от Эльзы Константин Симонов».С Константином Симоновым у Лили Брик на протяжении тридцати с лишним лет отношения были полярные. Как молодого поэта она его не ценила, он не был в когорте Глазкова

СИМОНОВ КОНСТАНТИН

СИМОНОВ КОНСТАНТИН СИМОНОВ КОНСТАНТИН (писатель: «Живые и мертвые», «Записки Лопатина», «Глазами человека моего поколения» и др.; сценарист: «Парень из нашего города» (1942), «Во имя Родины», «Жди меня» (оба – 1943), «Дни и ночи» (1945), «Нормандия-Неман» (1960), «Живые и мертвые» (1964),

СИМОНОВ НИКОЛАЙ

СИМОНОВ НИКОЛАЙ СИМОНОВ НИКОЛАЙ (актер театра, кино: «Красные партизаны» (1924), «Каин и Артем» (1929), «Чапаев» (1934), «Горячие денечки» (1935), «Петр Первый» (1937-1939), «Возвращение» (1940), «Остров Безымянный» (1946), «Сталинградская битва» (1949), «Человек-амфибия» ( 1962), «Рыцарь мечты» (1969),

СИМОНОВ Константин

СИМОНОВ Константин СИМОНОВ Константин (писатель: «Живые и мертвые», «Записки Лопатина», «Глазами человека моего поколения» и др.; сценарист: «Парень из нашего города» (1942), «Во имя Родины», «Жди меня» (оба – 1943), «Дни и ночи» (1945), «Нормандия – Неман» (1960), «Живые и мертвые»

СИМОНОВ Николай

СИМОНОВ Николай СИМОНОВ Николай (актер театра, кино: «Красные партизаны» (1924), «Катерина Измайлова» (1927), «Кастусь Калиновский» (главная роль – Кастусь Калиновский), «Капитанская дочка» (оба – 1928; Григорий Орлов), «Каин и Артем» (1929; главная роль – Артем), «Чапаев» (1934;

Константин СИМОНОВ

Константин СИМОНОВ К. Симонов (детское имя – Кирилл) родился в Петрограде 28 ноября 1915 года (Стрелец-Кот). Читаем в гороскопе:«Деревянный Кот (его год длился с 14 февраля 1915 по 2 февраля 1916 года; повторяется каждые 60 лет) легок в общении, дружелюбен, быстро адаптируется в любой

Симонов и Серова

Симонов и Серова Валентина Васильевна родилась в 1919 году под Харьковом. Ее мама — знаменитая актриса. Отец — Василий Половиков (правильнее — Половык), инженер-гидролог, был репрессирован. До школы Валентина воспитывалась в семье деда и бабки на хуторе Пасуньки у города

Константин Симонов

Константин Симонов К.М. Симонов То ли в 1936, то ли в 1937 году в Зелёном театре Центрального парка культуры и отдыха состоялся большой вечер поэзии. Наши знакомые – отец с юной дочерью, оба страстные поклонники поэзии, побывали на нём. В своих рассказах они особенно выделяли

Симонов

Симонов Это было время взлета, время ее побед, время исполнения заветных желаний. Она ходила в «Александринку» на любимого актера Симонова, и вдруг получала приглашение сниматься в фильме «Очарованный странник», где главную роль будет исполнять он, ее кумир. Фильм ставил

6. Константин Симонов

6. Константин Симонов Весной семьдесят седьмого мне пришлось лежать в одной клинике с Константином Михайловичем Симоновым. До этого я уже был знаком с ним, но так, шапочно, по роду службы. А тут целый месяц в одной больнице, за высоченным забором Четвёртого медицинского

К. Симонов

К. Симонов Я познакомился с Симоновым в Ялте, когда ему шел двадцать четвертый год (в 1939 г.). Это было личное знакомство, которому предшествовало, так сказать, литературное, внушившее мне симпатию и благодарность к нему. Дело в том, что мой роман «Два капитана» был встречен

Константин Симонов

Константин Симонов Этой осенью ко мне в деревенский запущенный сад пришел поэт Константин Симонов. Был поздний вечер.Симонов только что написал в тесной избе за хромоногим столом стихи о Суворове. Он читал их при свете тусклого фонаря. Далеко в лугах кричали коростели, и

Симонов монастырь

Симонов монастырь Мне так сочувственны могилы, В земле так много моего, Увядших благ, увядшей силы, Что мне кладбище – берег милый, Что мне приветлив вид его. П. А. Вяземский Симонов монастырь расположен в юго-восточной части Москвы, неподалеку от станции метро

Симонов монастырь

Симонов монастырь Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1856) – писатель (перезахоронен на Новодевичьем юг)Аксакова Ольга Семеновна (1793–1878) – его женаБологовский Дмитрий Николаевич (1775–1852) – генерал-лейтенантВеневитинов Алексей Владимирович (1806–1872) – четвероюродный брат А.

Рубен Симонов

Рубен Симонов Вахтанговцам не раз случалось выступать за рубежом. И повсюду – в день или накануне дня поднятия занавеса – устраивались встречи с журналистами.Легко понять, какой дополнительный груз ложится на плечи художественного руководителя! И хотя такие