Мятеж совести (Владимир Корнилов)

Мятеж совести (Владимир Корнилов)

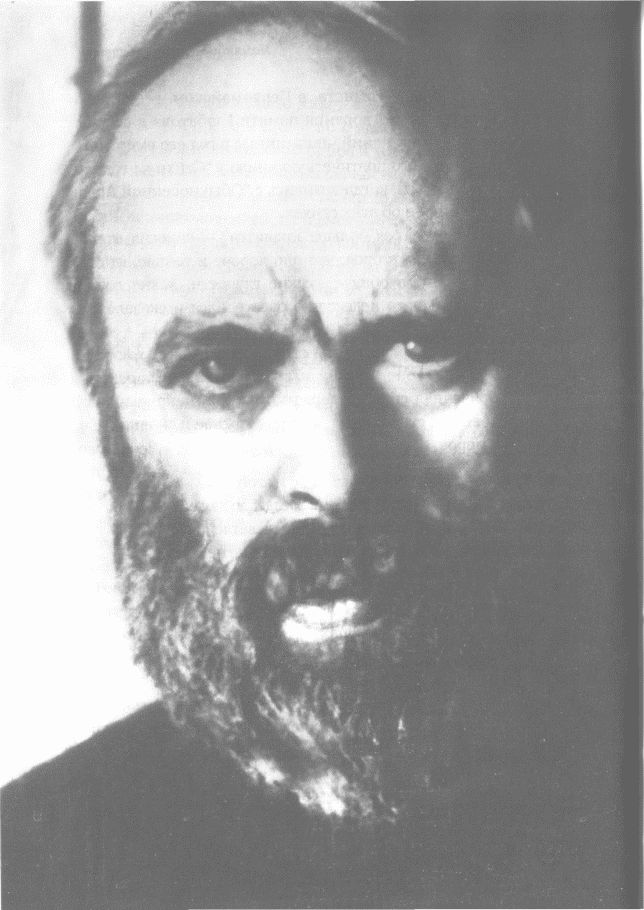

Володя Корнилов — поэт совести нашей

Уникальная для меня ситуация: помню точный день и место, когда и где мы с Володей познакомились. Это было 8 августа 1946 года, в подмосковном Быкове, где дачу снимали по тогдашнему обычаю — гамузом, чтобы все были в куче. Нашу и соседние снимали покомнатно, а то и поверандно близкие мамины приятели тех лет, обремененные детьми школьного или предшкольного возраста, и на мое семилетие был назначен грандиозный детский праздник. Как и почему на нем оказался совершенно неподходящий по возрасту не то девятнадцатилетний, не то восемнадцатилетний Корнилов, сейчас можно только догадываться, зато с той поры присутствие в нашей с мамой жизни этого губастого парня никогда больше не требовало никаких объяснений: это был поэт Корнилов, который на семилетний юбилей подарил мне лисенка, который с перепугу меня цапнул за палец, за что был сослан в зоопарк, в ссылку его сопровождал даритель, единственный раз на моей памяти осквернивший собственную биографию причастностью к чужой (лисенка) несвободе. Спасибо еще, что не заставили меня делать 30 уколов в живот, а то недоразумение с лисенком выросло бы в масштабе многократно. Возможно, этот визит имел какое-то касательство к ситуации, описанной позднее в одной из корниловских поэм:

Лет девятнадцать мне было когда-то,

Вышибли из института меня.

Но, не смущаясь, я шел по Арбату

И повторял, никого не кляня:

— Вышибли? Стало быть, стоящий парень

Перед собою благоговей,

Что институт? Чхал на Англию Байрон,

А на Америку — Хемингуэй.

Что-то брезжит мне, что именно эти два события как-то связаны, тем более что институт был Литературный и мать его перед самой войной оканчивала, а значит, в нем оставалось немало друзей и дружб — у матери, как правило, бывало именно там.

?

Корнилов в материной табели о рангах стоял высоко, очень высоко, потому что для нее то, что «поэзия — это производное от совести», имело первостепенное значение, а у Володи это было органическое качество, часть его дара. Он и в письмах всегда искренен, хотя и не всегда уклюж. Вот из уже цитированного письма его к моей матери от июля 1961 года:

«…Вы — замечательный человек — и два Ваших качества явно отсутствуют у всех моих знакомых (писателей и нет): ненытье и радость чужим успехам. Время, что ли, у всех у них это вытравило. Поэтому так к Вам тянуться люди. Для меня очень хорошо, что Вы есть…»

А еще через 4 года, когда мы готовили капустник на пленке к материному пятидесятилетию Володя был одним из поэтов, написавших по этому случаю специальные стихи. Я хорошо помню, как он их читал, упираясь своими губищами в глухие и звонкие согласные перед ударной гласной, словно с трамплина всякий раз прыгал:

И в сплошной современщине душной,

Где слиняли и ангел и черт,

Я и счастлив и горд Вашей дружбой,

Убеждениями Вашими тверд.

Так что традиции взаимного восторга между Володей и нашим семейством заложены давно, и я их принял, не успев усомниться, а потом и нужды не было.

?

Все шестидесятые годы я довольно плотно занимался переводами: стихи с индонезийского, африканцев с подстрочника, прозу и драматургию с английского, словом, какое-то имя себе сделал. В 1969 году в издательстве «Молодая гвардия» даже вышла книжка американских рассказов в моих переводах — «Солнечные берега реки Леты». Жестким и, я бы даже сказал, неуютно строгим редактором этой книжки показалась мне Володина новая жена, Лара Беспалова. Прочитав написанное мною предисловие, Лара поморщилась и тоном Надежды Константиновны Крупской спросила меня: «Вы что хотите, Алексей, предисловие написать или книжку напечатать?» — дав тем самым понять, что текущий момент требует упаковывать рассказы в маскировочную сетку сравнительной беспристрастности, а не выставлять наружу все достоинства и недостатки переведенных текстов. В общем, предисловие заказали специалисту по предисловиям, а я долго еще считал, что у Володи слишком строгая жена. А тут Володина жизнь стала поворачивать на отчетливое противостояние: происходившее вокруг он не мог не только оправдать, но и обругать привычным для времени способом громко, но про себя. Володя обособился от окружающей действительности, жизнь обособилась от Корнилова по-государственному грубо и недвусмысленно. Володю перестали печатать. Володе перестали давать переводы. Володе стало нечего есть, и даже работа грузчиком в булочной носила нерегулярный характер.

Ну и, как водится в России, возник неформальный комитет поиска работы для Корнилова. Самыми активными его членами были Николай Давыдович Оттен и, естественно, моя мама. Нет, для приличия меня спросили, готов ли я подписывать Володины переводы, если в том будет нужда. И я буднично согласился. Как-то это все естественно было, без малейшего пафоса, лишь бы переводы были. Кстати, таких «псевдонимов» вроде меня у Володи оказалось не то три, не то четыре. Так что имя, которое я завоевал, прежде чем уйти в кино, пригодилось. В середине 70-х звонит Оттен, а, надо сказать, что семья Оттен-Голышева была как бы литературным гнездом, где, в частности, в начале «оттепели» вылупилось яичко «Тарусских страниц», в которых впервые было напечатано много хорошего и неожиданного, в том числе и корниловская поэма «Шофер».

Так вот, звонит Оттен с привычной, не терпящей возражений агрессией и объявляет, что ему удалось взять на себя составление сборника пьес литовского классика Грушаса, и там есть пьеса в стихах «Барбора Радвилайте», и эту пьесу надо бы «перевести» мне или «под моей фамилией», не помню уже уровня конспирации. Я в это время по уши погрузился в новую свою киношную профессию и ответственности не чувствовал: Грушас так Грушас, словом, формальность была соблюдена, согласие получено, и сел Корнилов перелагать литовские стихотворные тексты, а я отправился снимать фильм про Арктику.

Проходят годы, являя миру незыблемость ржавеющих, ветшающих, но все еще крепких запретов на имена, причастные к инакомыслию. Уже Оттен помер, уже Грушас, кажется, отошел в мир иной, а кинематографическая судьба приводит меня в Вильнюс, где после трехлетней борьбы меня запускают наконец со сценарием фильма «Отряд». Живу в «Неринге», завтракаю в прекрасном буфете, ужинаю в нижнем кафе, до съемок еще далеко — осваиваюсь с основами литовского, чтобы работать с литовской группой не на пальцах и без обязательного втягивания их в общение на не самом любимом ими русском языке, и вдруг звонок.

— Господин Симонов?! Какое счастье! Мы собираемся искать вас в Москве и вдруг из газеты узнаем, что вы в Вильнюсе. Надолго ли? Какая неожиданная радость!

— Простите, кто это?

— Заведующий литературной частью Вильнюсского русского драматического театра, — мужчина называет абсолютно ничего мне не говорящую фамилию.

— Чем могу быть полезен?

— Вы в «Неринге»? Это в двух шагах от театра. Нам необходимо срочно повидаться, мы надеемся вас уговорить, конечно, возникает проблема авторского права, но есть два перевода, а мы хотим их объединить, вам знаком перевод Григория Кановича? В общем самое время спросить их «При чем тут я?», но вставить слово не могу, и слава богу. Как говорит у Богомолова в его бессмертном романе «В августе 44-го» любимый разведчик Таманцев «качаю на косвенных», т.е. пытаюсь вывести его на суть дела, не задавая прямых вопросов, и постепенно вырисовывается картина, что у великого Грушаса была классная пьеса, которую на русский переводили двое, и один из этих двоих — я. А у меня полная атрофия памяти, и я никак не могу в толк взять, чего они ко мне-то привязались. Но что-то удерживает меня решительно отказаться от авторства перевода, хотя никакая мысль о Корнилове и его литературных заработках в голову все еще не приходит.

Тут он наконец произносит «Барбора Радвилайте», это название, явно не из моего лексикона или культурного опыта, как отмычка, вскрывает потайную кладовую памяти. И я немедленно становлюсь не возмущенно-недоумевающим автором, а на все согласным Сахаром Медовичем, ибо представляю себе, как они обсуждают со мной детали перевода ни разу нечитаной, в глаза не виденной литовской пьесы. Уговорил их, что какое-то время они самостоятельно делают своего кентавра, а я по нехватке времени позднее, тра-ля-ля, тра-ля-ля.

Я даже взял однотомник Грушаса в городской библиотеке и приготовился к следующему общению, прочитав Володин перевод, и с укором собственной лени увидел под ним мою фамилию. Но они больше не звонили: изначально проявленного мною упорного идиотизма оказалось достаточно, чтобы им от этого намерения отказаться надолго. Не знаю, был ли на премьере мой новый соавтор Канович, я — не был. И, что уж совсем обидно, договор они со мной как-то не подписали. И я со страху лишил Володю законного заработка, побоявшись об этом напомнить. Когда я пытался потом посмеяться над этой историей вместе с Корниловым, у меня ничего не получилось: вся его реакция сводилась к извинениям за навязанные мне заботы. Скучная была реакция, как комариный зуд.

?

С начала 60-х мы ко всему прочему стали с Володей еще и соседями. Его писательская 9-этажка последней встроилась в нашу аэропортовскую кооперативную деревню. Ее составили два кооператива: наш с мамой дом — «Московский писатель» и четыре дома — «Советский писатель». Здесь все про всех знали, как и положено в деревне, потому что и те, кто писал, и те, кто редактировал и печатал, жили рядом, а заодно и те, кого прорабатывали и исключали, и те, кто это делал. История Володиного исключения из Союза писателей хотя и происходила на Поварской, в то время — улице Воровского, где размещался Союз писателей, но отзывалась на нашем пятачке. Лучше всего это, конечно, описано в знаменитой «Иванкиаде» Войновича. Роман Корнилова о том, как его исключали из СП, куда менее известен. Что неудивительно, учитывая, что все диссидентство Войновича было шумным и публичным, а бестрепетная война Корнилова за достоинство литератора не вызывала никакого ажиотажа. И все-таки такие когда-то приличные люди вроде Якова Козловского и других противников Володиной позиции стали, по сути, нерукопожатны в наших аэропортовских дворах.

После исключения Володя не то чтобы замкнулся, он просто до минимума свел свои контакты с внешним миром. К счастью, мы с мамой входили в этот оставшийся минимум. Володя в это время практически не писал стихов или писал очень редко. Его потянула к себе проза, и мне, тогда кинорежиссеру, было ужасно обидно, что первая повесть Корнилова «Девочки и дамочки» не могла быть поставлена в кино, хотя именно она была самой киногеничной из всего Володей написанного. И сам Корнилов в это время как-то увлекся кинематографом — то ли времени смотреть кино стало больше, то ли по какой-то другой причине, только я помню Володю этих лет, постоянно обсуждающего со мной все им увиденные киноновинки. Меня он в этих разговорах числил профессионалом, а себя — дилетантом, и хотя взгляды его на кинематограф не отличались изысканностью вкуса, было в них что-то тревожаще-требовательное, словно внутренне он сравнивал увиденное с каким-то неведомым мне эталоном, которого он не знал и сам. Впрочем, и к своей прозе Володя относился совсем иначе, чем к стихам, не чувствовал уверенности, с которой мог говорить о чужих стихах, — к своим он всегда относился критически, принимал многие замечания, хотя вовсе не обязательно с ними соглашался. Прозу свою обсуждал свободнее, легче, что ли, хотя корпел над ней немало.

Но вот наступила перестройка, и Корнилова снова потянуло на стихи. И стихи пошли, пошли валом, оправдывая давно о Володе сказанное в стихотворении Жени Евтушенко, ему посвященном еще в конце шестидесятых:

Предощущение стиха у настоящего поэта

Есть ощущение греха, что совершен когда-то, где-то.

Пусть совершен тот грех не им,

Себя считает он повинным,

Поскольку с племенем земным

Он связан чувством пуповинным.

На первом после огромного перерыва вечере Корнилова в ЦДЛ народу в зале было — не пробиться. По Володиному предложению участвовал в этом вечере и я. Среди выступавших я оказался последним и начал свою недлинную речь с того, что когда создатели стихов поют осанну коллеге, то читателя стихов оставляют на закуску. А я его читатель с далекой юности. И тут я без всякой задней мысли допустил неловкость: прочел стихи Володи из ранних, начинающиеся номером телефона его первой жены.

Телефон: Арбат — один — сорок — восемь семь… — идеальный, между прочим, способ запомнить телефоны, найдя в них мелодию или стихотворный размер… Позднее на банкете ко мне подошла Лара Беспалова, Володина жена и мой бывший редактор, с юмором, но как-то не то обижено, не то наставительно сказала: «Алеша, мне бы очень хотелось, чтобы вы запомнили на будущее и мой телефон.»

Я так и сделал: попробуйте сами, на мотив «Варяга»: один — пять — один — тридцать два — восемь два.

Потом у Володи выходили книжки, потом Володя долго и мучительно болел, а я то навещал его, то по телефону справлялся о здоровье и все больше и чаще открывал для себя ту роль, которую в Володиной жизни играла Лара. Литературный пуританин во всем, что касается Володиных стихов и Володиных взглядов, Лара — главная опора последних десятилетий Володиной жизни. Я и сейчас, как вы понимаете, звоню по этому телефону, бываю в этом доме, выступаю на вечерах Володиной памяти. И хотя стихи его читаю разные, но смысл того, что понял из многолетнего общения с Корниловым и что пытаюсь всякий раз изложить, так или иначе сводится к двум страничкам некролога, который я написал в день его смерти.

?

Владимир Корнилов умер, как жил — трудно и негромко, словно стесняясь обременять собою общественное внимание. Он, наверное, в русской поэзии один из немногих поэтов, у которых дистанция от стиха до поступка минимальна. Зато обратная дистанция — от поступка до стиха — была у Володи огромная: в его творчестве всего два-три стиха, посвященных, скажем, его многолетнему диссидентству, отверженности, посвященных тому, как ему приходилось работать уборщиком снега или тайком переводить стихи и печатать их под чужими фамилиями.

Володя был высокого накала, высокого каления русский интеллигент — с постоянными сомнениями в своей нужности, талантливости, правильности совершенного. При этом я не знаю случая, когда Владимир Николаевич Корнилов изменил бы себе. Когда «оттепель» сходила на нет и все мы мучались, разрабатывая каждый для себя спасительные идеологемы собственной веры, позволяющие жить нестыдно, примиряясь с происходящим вокруг, в это самое время в поэме «Заполночь» Володя сформулировал свой отказ участвовать во всех этих играх так:

Вера — как в карты пас,

коль рисковать не хочется.

Вера — это боязнь

полного одиночества.

Думают, вера — стяг,

вскинутый откровенно.

А на поверку — страх —

вот что такое вера.

И в самый последней, при жизни вышедшей книжке он снова пишет о том, что все-таки предпочтительнее жить и думать не в стаде, жить и думать одному, самому совершать поступки и самому за них отвечать и мучиться несовершенством жизнеустройства. Может быть, именно поэтому большинство поступков, совершенных Корниловым, были поступками свободного человека.

Первые две его книжки, начиная с книжки «Пристань», были событиями в то далеко не бедное хорошими поэтами время. Он припоздал выходя, однако был замечен и был обласкан, но в его стихах уже тогда был этот корявый, самоедский, очень русский Володин характер и какая-то особенная пронзительная честность, иногда даже казалось — в ущерб звуку, в ущерб красоте слова…

Володю любили поэты, Володю ценили читатели, а когда пришлось выбирать между стезей соглашательства и отверженностью, Володя выбрал отверженность. Я помню звонок по телефону и необычно застенчивый Володин голос: «Вот я тут один стишок перевел… Я могу?» Я говорю: «Конечно, ты можешь!» Володю не только не печатали, но и само имя его не должно было появляться в печати, и поэтому были несколько человек, под фамилиями которых Владимир Николаевич Корнилов мог печатать свои переводы. Время, которое ныне вызывает кое у кого слюнявую ностальгию, властно командовало: «Писатели — в стойло! Писания — в стол!»

По счастью, это был период, когда Корнилов на довольно длительное время ушел от стихов и писал прозу, потому что, конечно же, если можно скрыть авторство переводов, то столь сильная, ни на кого не похожая муза Корнилова, появившись под чужой фамилией, очень быстро потеряла бы свое инкогнито, и весь наш дружеский заговор, дававший Володе лишние два десятка рублей в месяц, развалился бы.

У Владимира Николаевича Корнилова до последних дней сохранилось удивительное качество: он все время ощущал себя болевой точкой этой страны и этого времени. Наверное, это хоть и несправедливо, но естественно, что болевая точка выросла за последнее десятилетие до размеров раковой опухоли.

Одно из стихотворений, написанных им за последние два года, кажется мне диагнозом, поставленным времени, диагнозом, поставленным не благополучным доктором, умывающим руки после осмотра больного, — это диагноз, который само время через Корнилова поставило себе.

Считали: все дело в строе,

И переменили строй,

И стали беднее втрое,

И злее, само собой.

Считали: все дело в цели,

И хоть изменили цель,

Она, как была доселе,

За тридевятые земель.

Считали: все дело в средствах,

Когда же дошли до средств,

Прибавилось повсеместно

Мошенничества и зверств.

Меняли шило на мыло

И собственность на права,

А необходимо было

Себя поменять сперва.

И нет таких лекарств, которые могли бы как-то облегчить, затянуть рану, образующуюся в жизни и в литературе после смерти таких поэтов, как Владимир Корнилов.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

МЯТЕЖ

МЯТЕЖ Россия — интересная страна, где, выйдя из дома, вы никогда не уверены, что вернётесь назад.Гумилёв вернулся в Петроград, когда все было кончено: царь Николай II отрёкся от престола. Падал ватный мартовский снег, сапоги скользили по панели.— "Новое время"! "Новое время"!

1. Мятеж

1. Мятеж Взбунтовалась, изменив присяге, боевая воинская часть. 27 июля 1919 года кавалеристов четырнадцатого дивизиона толкнули на мятеж командир эскадрона Кожемяченко и писарь Батурин…Рыжий веснушчатый морзист Борис Церковный бережно перебирал тонкими пальцами

II. Последние дни на Кубани перед ледяным походом. Генералы Корнилов и Деникин

II. Последние дни на Кубани перед ледяным походом. Генералы Корнилов и Деникин С января месяца 1918 г. события стали развиваться усиленным темпом. Разложившаяся Кавказская армия ползла по Владикавказской железной дороге, распространяясь как саранча по прилегающим районам.

Лавр Корнилов

Лавр Корнилов Детские воспоминания связывают меня по Симбирску с семьей Ленина (Ульянова). В юношеские годы судьба свела меня с Корниловым.Мой отец был главным инспектором всех учебных заведений в Туркестане, где и прошли (в Ташкенте) мои гимназические годы.Столица

Лавр Корнилов

Лавр Корнилов Впервые — Современные записки. 1928. № 39 (глава публикации «Из воспоминаний»). Печатается по этому изданию.С. 76. Клембовский Владислав Наполеонович (1860–1923) — генерал от инфантерии. В конце августа 1917 г. приказом Керенского сменил Л. Г. Корнилова на посту

КЕРЕНСКИЙ И КОРНИЛОВ

КЕРЕНСКИЙ И КОРНИЛОВ Ко времени назначения генерала Корнилова Верховным главнокомандующим ситуация на фронте начала стабилизироваться. Германо-австрийские войска, испытывавшие острую нехватку резервов, остановили успешно развивавшееся наступление. Россия потеряла

КОРНИЛОВ И САВИНКОВ

КОРНИЛОВ И САВИНКОВ После окончания Государственного совещания Керенский на день задержался в Москве. В Петроград он вернулся утром 17 августа и почти сразу вызвал к себе Савинкова. Все предыдущие дни положение Савинкова оставалось двусмысленным. С одной стороны,

МЯТЕЖ

МЯТЕЖ Конфликт между главой правительства и Верховным главнокомандующим внешне мало изменил привычный ритм жизни Ставки. Генерал П. Н. Краснов, вызванный 28 августа в штаб главковерха, передает свои впечатления от увиденного так: "Могилев имел обычный вид. На станции, как

МЯТЕЖ

МЯТЕЖ Так пишется первая страница этой истории. Мой народ и Америка напишут остальное. Сальвадор Альенде. 11 сентября 1973 года О Родина, ты ранена, но никогда не будешь побежденной! Пабло

ЛАВР КОРНИЛОВ: «Чем тяжелее положение, тем смелее вперед»

ЛАВР КОРНИЛОВ: «Чем тяжелее положение, тем смелее вперед» Лавр Георгиевич Корнилов родился 18 августа 1870 года в два года как получившем статус города Усть-Каменогорске Семипалатинской области (ныне — на территории Казахстана). Его отец Георгий (Егор) Николаевич служил

Корнилов Лавр Георгиевич

Корнилов Лавр Георгиевич Сражения и победыРусский военачальник, генерал от инфантерии. Участник и герой русско-японской и Первой мировой войн. Главком Русской армии (август 1917 г.).Его именем назван мятеж против Временного правительства в августе 1917 г. Один из главных

КОРНИЛОВ И КЕРЕНСКИЙ

КОРНИЛОВ И КЕРЕНСКИЙ Соглашение между Керенским и Корниловым было еще возможно, но отведенное на это время стремительно уходило. В Петрограде Филоненко по заданию Савинкова спешно перерабатывал записку Корнилова. В итоге она стал весьма существенно отличаться от

КОРНИЛОВ И ЛЬВОВ

КОРНИЛОВ И ЛЬВОВ Савинков вернулся из Могилева в Петроград днем 25 августа. К этому времени он постарался отогнать тяжелые мысли. Главное дело было сделано — компромисс с Корниловым найден. Теперь оставалось одно: необходимые бумаги должен был подписать Керенский. Сразу

КОРНИЛОВ И АЛЕКСЕЕВ

КОРНИЛОВ И АЛЕКСЕЕВ Корнилова в Новочеркасске ждали давно, и ждали с нетерпением. Еще 30 ноября газета «Вольный Дон» сообщила о том, что бывший главковерх находится в пределах Донской области. «Местопребывание его известно войсковому правительству, но по понятным

Владимир Корнилов ВЕЧЕРА НА КУХНЕ

Владимир Корнилов ВЕЧЕРА НА КУХНЕ А.Д. Вечера на кухне. У Андрея Дмитрича на кухне вечера… Хоть зима, свирепо леденея, Вековое дело начала, Вечера на сахаровской кухне Продолжались и среди зимы, И надежды все еще не тухли, И плечом к плечу сидели мы. Я был счастлив. Я

Корнилов и корниловцы

Корнилов и корниловцы Май 1917 года. Мы в Екатеринославе, после выздоровления. Нас, добровольцев, человек шестьдесят. Ждем отправки на фронт. Все мы хотим к генералу Корнилову. Его мы любим и уважаем больше всех, видим в нем сильного человека, храброго, прекрасного генерала