Воскресный обед

Воскресный обед

Самуил Моисеевич и Берта Павловна Ласкины. Цхалтубо, 1947 г.

Боже, дай справиться с тем потоком людей и деталей, который обрушивается на меня, когда я вспоминаю Сивцев. Начну с главного. Главным на Сивцевом Вражке был воскресный обед. Раздвигался на две вставные доски стоящий в центре комнаты квадратный дубовый стол, появлялся праздничный сервиз с темно-золотым узором по наружному ребристому краю, хрустальные рюмки и бокалы, и вокруг садились почитатели бабкиной стряпни.

Бабка Берта была выдающейся кулинаркой, и все, что она готовила, было не просто вкусно, а божественно, а все, что она пекла, принесло ей звание «Мать-пирогиня». Я хорошо помню, как в 1948 году в Алуште, на мой день рождения, и с тех пор всегда в этот день, где бы я ни был, получал с Сивцева Вражка лекех (даже жалко, что по сути это — медовая коврижка из темной муки) или ореховый штрудель. Участвовавший в поедании лекеха молодой драматург, мамин приятель Александр Аркадьевич Галич, сочинил тогда телеграмму, немедленно посланную в Москву, на Сивцев Вражек:

Только гений, только бог

Мог создать такой пирог.

Гости в шумном восхищеньи

Ждут второго дня рожденья.

Фокус не в том, что я это запомнил, а в том, что по сей день помню любые зарифмованные мелочи моего детства.

Но пироги — это потом, а пока на столе, во-первых, селедка. Нет-нет, это совсем не то, что вы думаете или можете себе вообразить. Это — СЕЛЕДКА!!!!!!!!!

Дед мой со времен черты оседлости был и остался экспертом по рыбе. И селедка на праздничном столе всегда была королевой, с таким нежносоленым вкусом, что уже и не помню, был ли это залом, каспийская или какая-то еще, но всегда ослепительно-вкусная, тающая во рту селедка. Подавалась она, как и положено, на продолговатой сервизной селедочнице и ничем, кроме легкого сдабривания слабым уксусом и кружками лука, не сопровождалась.

В круглой розетке подавался печеночный паштет. Но упаси вас бог, подумать, что купленный в арбатской «Диете», он просто переваливался на тарелку. Нет-нет, паштет сначала пережаривался с добавлением жареного лука и капли масла на сковородке, а на розетке обкладывался по периметру кружками соленого огурца.

Могу про себя сказать словами песни Юлика Кима: «Где я только не был, чего я не отведал…»— но до сих пор паштет я ем только с солеными огурцами, а селедку — с луком и никак иначе.

Ну, в-третьих — обязательная фаршированная еврейская рыба-фиш. Увы, с ней мой роман был более витиеват, чем с селедкой или паштетом: я ее не ел года до шестидесятого, настолько решительно, что меня уже перестали уговаривать. А когда спохватился и полюбил, досталось мне значительно меньше: всякий раз, нежа кусочек фаршированной рыбы с обязательным красным хреном, непременно собственного бабкиного приготовления, я с грустью понимал, как много я упустил, приступив к этому занятию с таким чудовищным опозданием. Главный принцип бабкиной кулинарии — это отсутствие лени у кулинара. В данном случае: весь рыбный фарш пропускался через мясорубку не меньше трех раз.

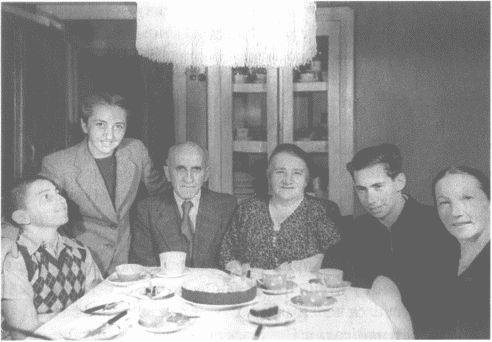

Сивцев Вражек, 14. Семья в сборе, нет только Сони. Она в лагере, 1951 г.

Винегрет или салат. Ну что, спрашивается, можно усмотреть особенного в бабкином винегрете. Я вам скажу: он всегда был сухой, то есть не давал сока, и всегда был мелко, очень мелко, так мелко, как редко кто режет, нарезан. Не знаю, сумел ли я сформулировать причину превосходства бабкиного винегрета над всеми остальными винегретами, которыми меня потчевали во всех уголках нашей великой родины, но нигде и никогда не пробовал я этого популярного блюда, равного бабкиному. Хотите верьте, хотите нет, это был царственный винегрет. Ну вот, я уже запел-заговорил стихами. Пора переходить к первому блюду.

Вам когда-нибудь в юношеских снах снилась блондинка со светло-золотистыми волосами? Вот такого цвета и был бабкин бульон. И никаких кружек — в глубоких сервизных тарелках. И наливался бульон прямо из кастрюли, потому что в супнице подавалось к бульону то, чего больше нигде я не видел, и что придавало для меня особую ему ценность — бебелах. Я — точно — не специалист по еврейскому языку идиш, но спросить уже больше не у кого: единственная живая сестра мамы уже не помнит, точно ли это называлось бебелах. Зато я точно помню, как это изготовлялось. Делали слоеное тесто, как для хвороста, но пресное, раскатывали его в большую, очень тонкую лепешку, потом наперстком из этой лепешки нарезали крохотные белые кружочки, остатки лепешки снова сваливали и снова раскатывали, и снова нарезали, пока тесто не кончалось. Эти кружочки сыпали в кипящее масло, и как только из них вырастали темно-желтые и коричневые — что? — затрудняюсь назвать — вынимали шумовкой. Больше всего это было похоже на воздушные пузыри, обтянутые хрустящей корочкой. Вот они-то и подавались к бульону. Кто сыпал в тарелку, кто закусывал, запивая — это уж как вам хочется.

Еще бывал фасолевый суп. Но не суп с фасолью, а именно фасолевый, непременно из красной, хорошо и заранее размоченной фасоли с мучнисто-туманным, серо-малиновым шлейфом от каждого разварившегося фасолевого боба.

Не буду вас мучить описанием второго, тем более что вариантов было не так уж много: кисло-сладкие голубцы, вкус которых до сих пор помню, потому что он был именно кисло-сладкий, с большим количеством придававшей этот вкус подливки, или кисло-сладкое мясо с черносливом, цимес — тушеная по-еврейски морковь. А могло быть что-нибудь совсем простое: тушеная курица со сваренным зеленым горошком, все искусство приготовления которого заключалось в том, чтобы точно угадать время, когда его надо снять с огня, чтобы горохи перестали существовать по отдельности, но еще не стали гороховой кашей.

И такая деталь. По молодости я ужасно не любил кожу с тушеной курицы. И дед, как по ритуалу, забирал с моей тарелки ободранные с курицы шкурки и с удовольствием доедал их, нисколько мною не возмущаясь и никак меня не осуждая.

А вспомнилось это, когда я первый раз собрал такие же куриные ошметки с тарелки младшего и позднего сына и демонстративно съел их в воспитательных целях. Может, и деду они не так уж и нравились?! Но еду надо доедать — так было, и так я оказался к этому приучен.

За исключением бебелах — все вещи простые, широко известные и в большинстве ничего ни особенного, ни специфически еврейского. Обед не сулил неожиданностей, зато прелесть ожиданности, его аппетитная предвкушаемость делали любой обед праздничным.

Да, я забыл про обязательную белую хрустящую скатерть — не бывало иначе. Не помню ни разу. Ну и еще одно — не знаю, специфически еврейское или как, но мое самое любимое лакомство — вот оно было не всегда, изредка подавалось к бульону вместо бебелах и такое вкусное, что от меня его до обеда приходилось прятать. Потому что если я его до времени находил… тут только две вещи меня спасали: всепобеждающая любовь деда с бабкой и наглядное подтверждение качества продукта. Это называлось «грибенки». Я даже с подачи деда Мули выучил еврейское: «А шмек грибенки на штык брейт». Что на идиш означало: «Лишь бы хлеб белый, а икру можно и черную», а буквально в переводе: на кусочек хлеба гусиных шкварок — пригоршню. Ну вот, разрушилось обаяние таинственности. Вообще, никогда не обращали внимания, что неназванное или названное своим, отдельным, таинственным словом, оно, что бы оно ни было, красивее, вкуснее, забористей, чем равнодушно обозванное подходящим, но случайным для этого словом.

Ну что такое шкварки?! А грибенки — это кусочки жира и кожи с курицы, утки или гуся, зажаренные в собственном соку с большим количеством жареного хрустящего лука. Посмотрел в Интернете и обнаружил, что куриные шкварки на идиш называются трибенкес. Не поправляю задним числом, привожу только истины для.

Портрет еды (из «Книги о вкусной и здоровой пище»), 1955 г.

И еще один важный, а может быть, и самый важный компонент обеда — бабка Берта Павловна. Глядя на эту полноватую, когда-то очень красивую женщину, празднично одетую, с прямой по-королевски спиной, невозможно было предположить, что целый субботний день она не отходила от плиты и разделочного стола. Обед готов — и никаких следов потной забегавшейся кухарки в ней не оставалось. Она была хозяйка. А что у этой хозяйки она же сама была и кухаркой, и разделыцицей, и пекарем — это уже ее, бабки, секрет, не выносимый на всеобщее осмотрение ни за что и никогда. Дочки допускались только смотреть и после обеда — мыть посуду. Горячая вода шла от газовой колонки в ванной, а раковина была столь мала, что, дабы не разбрызгивать воду, на кран всегда была надета длинная виниловая трубка — за этим следил дед, не допускавшийся в остальное время на кухню ни при каких обстоятельствах.

А после обеда из «Чуда» — металлического складного, круглого футляра с дыркой посередине, чтобы пирог прогревался со всех сторон, доставался очередной бабкин шедевр и под абсолютно искренние, сколько себя и гостей помню, крики восторга поедался к чаю.

Кстати, бабкины пироги отличались одним общим свойством: непочатые они не черствели. На свой день рождения на полюсе холода (в 240 км от Оймякона) или на Клухорском перевале, в общежитии комсостава в городе Джакарта (Индонезия) или на Черноморском побережье Кавказа пирог извлекался из упаковки и, всегда волшебно свежий, возглавлял организующееся застолье.

Я вообще-то не склонен скрывать или заныкивать свой день рождения, но с бабкиным пирогом — это вообще было невозможно. Вы спросите: «А как он к тебе попадал?» Один раз он прошагал в моем рюкзаке пол-Кавказа, другой — его привез летчик, которому нельзя было перевозить чужие неподцензурные письма за границу, а про пирог в инструкциях ничего не было, словом — это уже был не столько бабкин, сколько мамин секрет. И традиция эта поддерживалась больше двадцати лет подряд. Каждый год 8 августа, с 1948 года начиная.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Обед с фиалкой

Обед с фиалкой Но это про евреев. Которые кормили ожидаемо скучно, но нормально. Тем более с точки зрения недавних советских граждан. Сюрпризы поджидали автора в основном в скромных по отечественным кремлевско-эрмитажным меркам, но стильных залах, где хозяевами было

Глава 13 Один воскресный день из жизни весьма юной мадам

Глава 13 Один воскресный день из жизни весьма юной мадам Даже мне нужен выходной, поэтому по воскресеньям мой «магазинчик» официально закрыт. (В рекламе мы пишем, что работаем с девяти утра до одиннадцати вечера с понедельника по пятницу.) Помощники тоже гуляют. Один

Воскресный вечер

Воскресный вечер Тёплый прозрачный вечер, Нежный, погожий, свежий. Светятся издалече В небе кресты Угреши И за Москвой-рекою Церкви Преображенья. Жаждет душа покоя, С Господом единенья. Город не суетится Вечером в день воскресный, Всюду светлые лица. Боже мой, как

На обед, как на аборт

На обед, как на аборт В Доме творчества кинематографистов в Репине, что под Ленинградом, Фаина Георгиевна чувствовала себя неуютно. Все ей было не так. Обедала она обычно в соседнем Доме композиторов, с друзьями, а столовую Дома кинематографистов обходила стороной,

Обед у Эйзенхауэра

Обед у Эйзенхауэра В первый же вечер Эйзенхауэр дал официальный обед. Форма одежды предусматривалась соответствующая — фрак, дополненный белым галстуком-бабочкой. Это, конечно, высший класс протокольной одежды. Все американцы именно так и были одеты. Ну а наши не то что

Воскресный визит

Воскресный визит В воскресенье я был в гостях у шотландки, которая в течение многих лет, с тех пор как потеряла ферму в одной из революций, владеет магазином — над ним мы и сидели. Независимая, откровенная женщина, протестантка по вероисповеданию, она была оплотом

Часть четвертая ЧАС ВОСКРЕСНЫЙ

Часть четвертая ЧАС ВОСКРЕСНЫЙ Мать наклонилась, но век не коснулась, Этому, видно, еще не пора. Сердце, ты в час мой воскресный проснулось Нет нам сегодня, нет нам вчера. Есть только свет – упоительно—щедрый. Есть глубиной источаемый свет, Незащищенно колеблясь без

Обед с Чаплином

Обед с Чаплином Когда в Париж приехал Чарли Чаплин, леди Детердинг, русская по происхождению, решила устроить ему прием у себя в апартаментах отеля «Криион», на плас Вандом. Желая показать ему русских артистов, она пригласила к обеду тех, кто был в Париже в то время. Меня и

Обед в Кремле

Обед в Кремле Вечером 30 октября в Екатерининском зале Кремля И. В. Сталин давал обед по случаю завершения работы Московской конференции трех министров иностранных дел. Гостей было особенно много. Среди приглашенных находились участники переговоров, члены Политбюро и

24 Обед в «Лютеции»

24 Обед в «Лютеции» Зигзаг исчез; все считали его мертвым. Когда «наиболее секретные источники» перехватили радиограмму с просьбой к лиссабонской штаб-квартире абвера «подыскать конспиративную квартиру для Фрицхена по просьбе из Берлина», появилась небольшая надежда.

ДЕНЬ НЕДЕЛЬНЫЙ, ВОСКРЕСНЫЙ

ДЕНЬ НЕДЕЛЬНЫЙ, ВОСКРЕСНЫЙ ВознагражденияНатрудились они.Сами струи морские, с напряжением втягиваясь из переполненного Понта в узкую горловину Босфорского пролива, подсказывали им напоследок, как они — сполна, а то и паче меры — натрудились.Но разве не трудятся в

Перерыв на обед

Перерыв на обед Четверг, 5 авг. 1843 г.Половина первого. Весь крысятник вздыхает с облегчением. Вот уже ван Маарен, субъект с темным прошлым, и де Кок ушли домой. Наверху слышно, как мефроу ван П. выколачивает с помощью пылесоса свой чудный и единственный коврик. Марго берет

Торжественный обед

Торжественный обед Захожу в Шандеровскую школу, одно из немногих сохранившихся зданий, где бивачным порядком расположился штаб одной из танковых бригад. Командир бригады, полковник, старый знакомый еще по Калининскому фронту, оказывается гостеприимным хозяином.

Обед в Пезаро

Обед в Пезаро Раз в году Паваротти прерывает нескончаемую череду спектаклей, концертов, грамзаписей и уезжает отдохнуть на собственной вилле в Пезаро. Эти каникулы, которые поначалу длились не один месяц, а теперь исчисляются только днями, — единственное время за весь

КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЕД

КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЕД Отец Павел очень любил смешить людей. "Добрый смех — не грех," — приговаривал он. И, конечно, ни одно слово не было праздным в этих рассказах. После службы соберется народ в батюшкиной сторожке — человек двадцать-тридцать за столом, а то и больше."А

ОБЕД У ОДОЕВСКОГО

ОБЕД У ОДОЕВСКОГО С петербургскими литераторами Гоголь встретился на обеде у князя Одоевского. Владимир Федорович Одоевский, известный писатель сороковых годов, в молодости был близок с декабристами. Вместе с Кюхельбекером он издавал альманах «Мнемозину», принимал