Несентиментальные заметки

Несентиментальные заметки

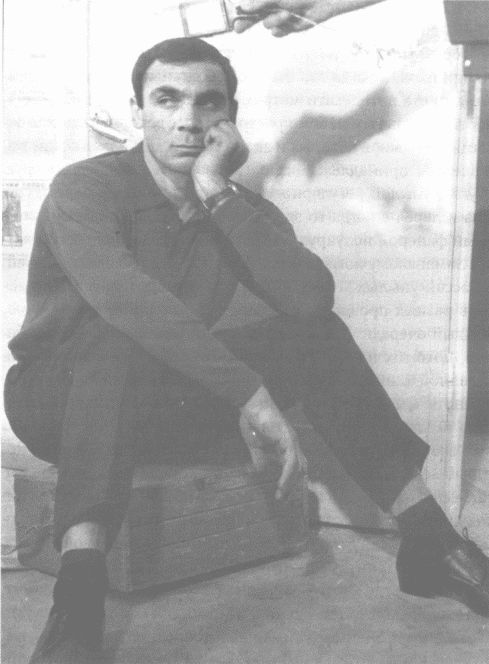

Длинный, он же Эмка (Эмиль Левин), на яхте «Халоймэс», 1964 г.

Я пишу о друге. Честно говоря, никогда не задавался вопросом, как он ко мне относится. Наверное, хорошо, раз продружили мы с ним четверть века до самой его смерти. Но этот вопрос не стоял ни разу за двадцать пять лет. И вовсе не потому, что дружба эта была какая-то особо аскетическая, мужская и прочая, а просто даже самые серьезные вещи мы говорили друг другу шутя. И не потому, что стеснялись громких слов, не потому, что не были сентиментальны, а потому, что серьезные вещи другу и надо говорить шутя, давая ему возможность выбора: принять и не принять, затратить в эту минуту силы души на немедленный душевный отзыв или нет. А если не следовало давать ему возможность выбора, а дружба наша позволяла и такое, следовало просто сказать: приезжай или уйди, дай я сам или подставь плечо или какой-нибудь другой глагол поставить в повелительное наклонение — вот и все. А иначе это — обременительная душевная распущенность. Поэтому и назван этот опус «Несентиментальные заметки».

?

Если бабы не любят нас,

То и мы их не любим тоже —

Это просто, как ананас,

Потому что не очень сложно.

Пусть они говорят: «Чудак!»

У любой про запас другой есть.

У меня ж за плечом рюкзак,

Остальное: «А писте халоймэс!»

Эту песню мы сочинили с Юликом Лурье в поезде Москва — Дубна, когда все трое — он, я и Длинный — ехали в самое долгое наше яхтенное путешествие Дубна — Плес — Дубна, а запретили себе петь и больше никогда не пели с дня похорон Длинного, в мае 1984 год; спели на поминках и все, завязали. Потому что — так получилось — это Эмкина песня. Длинного. Эмиля Абрамовича Левина — одного из двух самых дорогих моих друзей.

А началось это пятью годами раньше в «Современнике», где Эмка был актером вспомсостава, одновременно — студентом вечернего отделения актерского факультета Щукинского училища и параллельно зарабатывал деньги проверкой и наладкой газовых приборов, или, иначе говоря: «Кто там?» — «Мосгаз».

Про «Современник» надо рассказывать отдельно, так что на этот раз только о том, что имело прямое отношение к Эмке и ко мне. Я туда попал «пятым»: «Современник» взялся ставить последнюю пьесу Симонова-старшего «Четвертый», я — поклонник современниковских спектаклей, да к тому же будущий кинорежиссер, готов был к любой форме причастности к этому замечательному священнодействию, в том числе — быть при отцовской пьесе «пятым», а тут еще главным администратором этого театра стал Саша Шерель — мой университетский приятель, словом, я стал вхож, да не просто так, а через служебный вход, что не обеспечивало мест в вечно забитом зрителями театральном зале, но проникновение в него гарантировало. А уж сидеть в ту счастливую пору, когда нам всем было по двадцать с небольшим, было совершенно необязательно, тем более что, отстояв спектакль, как и днем, после репетиции, ты мог свободно проникнуть за кулисы и приобщаться к внутренней жизни театра без сколько-нибудь заметных ограничений. У служебного входа в «Современник» не стояло еще ни одного персонального автомобиля, и если ты что-нибудь понимал в театре, т.е. готов был отстаивать принципы «Современника» с пеной у рта, — то никакого барьера между тобой и ведущими его актерами просто не возникало. И с тех пор на всю жизнь я остался на ты и со всеми отцами-основателями, и с драматургами этого театра, и с его билетершами, и с рабочими сцены — все варились в одном котле всеобщего равенства. И на всю ту же жизнь остался на восторженное вы с первыми современниковскими спектаклями, в которых мне довелось видеть Длинного: «Голый король», «Два цвета».

Но равенство в театре, просуществовавшем даже три-четыре года, вещь все-таки химерическая, непременно кто-то равнее других, и если ты свой, но при этом не расплылся от восторга собственной допущенности, ты это чувствуешь, даже если тебе позволено обращаться к Ефремову на ты.

В «Современнике» уже в 1960–1961 годах образовались (или исторически сложились) группа отцов-основателей, где кроме Ефремова были Евстигнеев, Кваша, Сергачев, Волчек, Толмачева, Дорошина, примкнувший к ним чуть более молодой Табаков и команда актеров на вторые роли, принятых в эту труппу чуть позднее: Заманский, Паулус, Никулин, Тульчинский, Миллиотти, Фролов, Крылова. Команды ничем не отличались друг от друга, но обязанность выходить на сцену у них была разная и в разном. Такая поразительная ситуация: каждый из отцов-основателей отдельно не был элитой, а вместе — были. Не случайно в театре не удержались надолго такие яркие и резкие индивидуальности, как Володя Высоцкий или Олег Даль.

Духовным лидером второй группы, нет, не лидером, а, скорее, духовным наставником, к чувству справедливости и способности мудрого суждения которого нередко апеллировала вся труппа, был Влад Заманский. Эмка со своим безошибочным чутьем на «по совести» и «не по совести» выбрал Влада в друзья. Влад нас и познакомил. Контакт возник сразу, потому что — по делу. Как раз в это время театр, не имея возможности обеспечить своих актеров жильем, дал разрешение сначала одному иногороднему — Боре Гусеву с женой, а в описываемый момент и второму — харьковчанину Заманскому, устроить себе временное пристанище в помещении, где хранился театральный реквизит.

Владимир Заманский (Влад), середина 60-х

Сейчас невозможно даже вообразить, что представляли собой торговые ряды, занимавшие квадрат между Ильинкой и Варваркой (тогда улица Разина) и ограниченные двумя перпендикулярными им переулками. Теперь это называется «Гостиный двор» и Михалков устраивает там съезды своих опричников, а тогда это были безнадежные задворки социализма в ста пятидесяти метрах от Красной площади. Огромное под открытым небом пространство, с вековыми двухэтажными стенами, в которых и за которыми прятались сотни помещений, принадлежащих организациям, сменявшим друг друга с унылой регулярностью. По внутреннему периметру шла галерея с когда-то элегантными, большей частью забитыми фанерой полукруглыми окнами. В отведенных под жилье Заманскому помещениях, бывших когда-то бухгалтерией и кассой унылых «Рогов и Копыт», имелось параллельно восемь разных проводок: каждый выезжающий обрезал свою, каждый очередной въезжающий проводил новую. Одних белых, похожих на эмалированные грибы, изоляторов из разделенной хлипкой перегородкой с вырезанным окном кассы комнаты мы выкинули около сотни. А весь внутренний двор, куда вход вел через единственное парадное с угла Ильинки, был скопищем учрежденческого и строительного хлама, который лень было вывозить, благо места для него хватило бы еще не на один въезд и выезд. Реквизиторские помещения находились в самом дальнем от парадного углу и представляли собой две, рискну сказать, комнаты с окнами на двор-свалку и целый лабиринт темных, лишенных даже признаков жилья помещений, где хаотично грудились какие-то ящики. Может быть, и с реквизитом. В одной из комнат с единственным целым окном и, видимо, более приспособленной для жилья, уже ютился, как было сказано выше, артист Боря Гусев, во второй, во что трудно и даже невозможно было поверить, предстояло жить Заманскому. Но в то, во что нельзя было поверить поодиночке, мы храбро и лживо поверили вместе, ибо рядом был Влад, которому изначально эта затея казалась безумием и аферой. Кто из нас был в этот момент большим Томом Сойером, красящим забор, не знаю, но мы довольно быстро содрали одну за другой все имеющиеся сети проводок и освободили подходы к перегораживающей жилище перегородке.

Так оно началось и продолжалось месяца три. Я приходил после, а иногда и вместо занятий в Университете, благо от Моховой это было рукой подать, Эмка освобождался со своих мосгазовских дежурств, и мы с ним вкалывали, осваивая одну за другой строительно-ремонтные профессии. У меня был опыт стройки, хотя отсутствовали какие-либо навыки ремонта, а у Эмки вообще были золотые руки — он все умел, или по крайней мере мне так казалось. В один из дней, придя на «работу», я обнаружил, что развалившаяся полукруглая рама, с забитыми двумя пролетами и треснувшим стеклом в третьем заменена новенькой, или, точнее, целенькой, о которой Эмка сказал с максимально возможной беспечностью: «Свистнул у неизвестных соседей». Рама — это было то, что надо; теперь, защищенные от ветра, мы могли браться за шпаклевку и побелку. Мы уже были не одни — вдохновленные нашим трудовым энтузиазмом, к нам присоединились мой приятель Дима — художник из семьи Соколовых-Скаля и неведомо откуда взявшийся Зорик Хухим — будущий кинорежиссер, оказавшийся по совместительству электриком. Каждый делал то, что умел, но основную тягловую силу представляли все-таки мы с Эмкой. Время от времени после репетиций и перед спектаклем появлялся Влад, пытался «внести трудовой вклад», но не обнаружив ни здоровья, ни сноровки, болтался под ногами, только отвлекая нас от работы. Помню как-то — мы уже стали циклевать пол, пришел Заманский, взял у меня циклю и стал усердно и виновато шкрябать ею по загаженному не одним поколением арендаторов полу. Минут через пятнадцать скептического наблюдения за его успехами мы отобрали у него инструменты и Влад, вздохнув со скрытым облегчением, со словами «я тогда сбегаю» отправился за очередной поллитровкой, что и было единодушно одобрено. Выпивали мы, как истинные работяги, отработав очередной день, довольные сделанным и незаметно ни для себя, ни для окружающих, довольные друг другом.

Комната получилась на загляденье: белая келья монастырского толка, с полукруглым окном и с семью сводами, переходящими в небольшой потолок. Сводов было точно семь, потому что в самом конце, изобразив на каждом из них черный без теней контур обнаженной женщины, наш Соколов-Скаля вписал свой вклад в овеществленный таким образом лозунг «Восемь девок — один Влад». Можно было справлять новоселье.

?

Так мы с Длинным стали «мы», и во всю мою с тех пор почти пятидесятилетнюю жизнь у меня больше не было такого напарника, который не только не считал, а просто не обращал внимания, сколько и чего ты сделал, а приходил, видел, где находится свободная лямка, и впрягался, по возможности взваливая на себя любое дело с комля, т.е. с более тяжелого, толстого конца бревна. Это было органическое Эмкино свойство, много раз потом в самых разных обстоятельствах проверенное и ни разу не давшее сбоя.

Для переезда у Заманского не было ничего. Буквально — одна подушка, одно одеяло и две пары постельного белья. И тогда мы решили обеспечить его хотя бы частью необходимого непосредственно на новоселье. Современниковская труппа только начинала свое победное шествие по экранам отечественного кино, зарплаты в театре были, мягко говоря, невелики, и поэтому мы раздали всей команде специальные приглашения следующего содержания: Дорогой имярек! Приглашаем тебя на новоселье Володи Заманского. Чтобы ты не ломал себе голову, какой подарок ты преподнесешь своему коллеге на навоселье, сообщаем, что пропуском на это мероприятие тебе послужат:

1) стакан или чашка (у всех),

2) штопор (у всех),

3)…вот эта часть у каждого была разная: от двух глубоких тарелок до кухонного ножа, от разводящего и шумовки до средней величины кастрюли, ну и так далее вплоть до стульчака для унитаза, который мы вписали в приглашение «фюреру», т.е. Олегу Николаевичу Ефремову.

Забегая вперед, скажу, что после новоселья Влад стал обладателем восемнадцати стаканов и двенадцати штопоров, а также значительного количества разномастной домашней утвари. Только стульчак ему потом пришлось покупать самому, потому что, к нашему с Эмкой глубокому огорчению, Олег Николаевич не счел нашу шутку удачной и принес какую-то хозяйственную фигню, испортив нам весь демократический замысел. С тех пор, причем иногда вполне серьезно, я утверждаю, что будущий раздрай в «Современнике» начался именно с этого места, с ложно понятого авторитета его вождем-основателем, художественным руководителем и режиссером-постановщиком.

Описываемое веселье я лично включаю в историческую хронику «Современника» как «Новоселье Заманского», и было оно последним, неизбирательным и ненатужным проявлением единства, праздником, устроенным для себя, а не для демонстрации врагам или вообще внешнему миру. В самой большой из глухих (без окон) комнат при тусклом свете двух лампочек под бумажными временными абажурами вдоль стен были постелены газеты, чтобы сидеть, и квадрат из газет в центре комнаты в качестве импровизированного стола. На этом «столе» все стояло ведрами: ведро вареной картошки, ведро кислой капусты, ведро соленых огурцов и ведро маринованных помидоров, ну и остальное по мелочи — грибы, селедка, колбаса. На фоне этого непритязательного застолья совершеннейшей экзотикой выглядели принесенные Леликом Табаковым красные шейки каких-то ненаших, сверхкрупных лангустов. По контрасту запомнилось. А совсем недавно, встретившись на чьем-то дне рождении, я спросил у Олега:

— Помнишь?

— А то как же! Помню.

— Ну и откуда они тогда взялись?

— А гонорарий, Алексис, прямо с концерта и на новоселье.

Полного благополучия будущему дому Заманского мы не обеспечили, но позабавились от души.

?

Вскоре после этого появившаяся в жизни Влада любимая женщина, только что принятая в труппу того же «Современника» актриса Наташа Климова, первым делом не пожелала быть восьмой, и все семь красоток со сводов Владовой светелки были смыты или закрашены — уже не помню технологии — не мы делали. Кстати, мы с Эмкой были свидетелями на их свадьбе, и эту претензию Наташи на единственность вынуждены были, скрепя сердце, признать справедливой — такой неземной красоты была эта выпускница мхатовской школы-студии. Представляете себе Снежную королеву? Вот она и была Снежная королева и играла ее потом в фильме под тем же названием. С Владом мы продолжали дружить, хотя в нашей опеке он уже не нуждался. И ближайший Новый год после его женитьбы мы решили, разнообразия ради, встретить на Красной площади. Елки для Эмки, как и для многих актеров, были средством активного пополнения материального ресурса. Где в тот год работал Эмиль Дедом Морозом, я уже не помню, но полный наряд Деда Мороза у него с собой был. И в без четверти 12, с шампанским за пазухой, мы оказались на соседней с домом Заманского Красной площади. Было не холодно, в нишах под ГУМом толпились человеческие одиночества в количестве человек ста пятидесяти, в основном забытые гидами и переводчиками иностранцы и случайные командировочные, и появление на площади Деда Мороза было ими воспринято как вполне естественное, даже если некоторые звали его иностранным именем Санта-Клаус. С боем кремлевских курантов мы хлопнули по стакану шампанского, а в десять минут первого наш Дед Мороз уже водил по площади все пополняющийся хоровод. Эмка ведь не зря носил прозвище Длинный. Он возвышался над толпой, составляя естественный центр нарастающего веселья. Влада с Наташей мы временно потеряли, тем более что Снегурочки из нее все равно бы не получилось. На исполнение роли массовиков-затейников мы себе отвели пятнадцать минут, намереваясь дальше двинутся вверх по улице Горького в гости, туда, где в Козицком переулке нас ждали в доме Игоря Кваши на посленовогоднее застолье.

Однако уйти оказалось не так просто. Хоровод уже включал человек пятьсот или шестьсот и, как оказалось, среди празднующих немедленно обнаружились и проверяющие.

— Направление комитета по культуре у вас есть? — доверительно поинтересовался вцепившейся в Эмкин левый локоть и широко улыбающийся субъект.

Дед Мороз величественно развернулся и громко, привлекая максимум внимания, сообщил: «Бумаги в порядке. Здесь смотреть будете или отойти — показать?» Субъекта смыло. Но с толпой было хуже, она зарядилась энергией новогоднего веселья и вовсе не намерена была нас отпускать. Сколько тогда шампанского принял Эмиль, он и сам потом сообразить не мог. Но много.

Не без труда удалось направить эту неожиданную демонстрацию в нужном нам направлении — вверх по улице Горького. Но вели нас под руки и нерушимо. Нам навстречу побежала маленькая группка освободителей: Влад, Наташа, кто-то еще из нежданно оказавшихся тут знакомых. Но попытки освободить Деда Мороза от его подвыпивших внуков и внучек, которые истово приветствовали нашу выходку, выдаваемую за нестандартную инициативу московского правительства, им не удалось. Деда Мороза держали крепко. И я у его правого локтя мучительно соображал, как нам улизнуть. Шуба тогда у меня была из искусственного волка, серая и просторная, и я решил этим воспользоваться.

— Длинный, снимай по одной дедморозовские одежки. Шапку последней!

Так постепенно растворились в толпе варежки, кушак, борода, халат, исчезая у меня за пазухой. И наконец рывок — и исчезла дедморозовская шапка. Толпа потеряв на мгновение свой главный ориентир, ослабила хватку. Воспользовавшись возникшим замешательством, мы рванули в переулок. Через 5 минут мы уже звонили в дверь Кваши.

— С Новым годом!

Это была, если память меня не подводит, новогодняя ночь 1963-го.

?

Мне, наверное, стоило бы Эмку представить, ибо среди моих личных знакомых он занимает самое известное место, а вот среди моих известных знакомых его лично надо как-то выделить. 186 или 187 сантиметров в длину делали его весьма высоким в нашем неакселерированном поколении, так что прозвище Длинный было просто констатацией его превосходства в росте, не более того. При этом биография Эмки была удивительно компактной — в ней все с чем-нибудь совпадало. Родился в день Сталинской конституции, 5 декабря, в один день с другим нашим ближайшим другом Виктором Сановичем, только один в 38-м, а второй — в 39-м. Такие совпадения преследовали его всю жизнь: мама — Галина Исаковна — родилась в один день с женой Флорочкой. Флорина мама появилась на свет одновременно с кем-то из Эмкиных ближайших родственников, и только брат его Игорь родился сам по себе, зато, будучи на год моложе Эмки, составлял с ним фантастический тандем: их путали даже довольно близкие люди. И были они у бабы Гали — так мы все звали их маму — как «два огромных крокодила, как их Галя уродила». Совпадений было еще, поверьте, больше, просто я не все уже помню. Да, и самое необычное совпадение: Длинный был женат дважды, но оба раза на одной и той же женщине, и свидетелями его были соответственно оба раза Санович и я.

Почти всю жизнь он прожил в одной и той же квартире на улице Подбельского, с мамой, тетей и братом, а отца помнил мало, хоть и умер тот уже после войны. Мама работала инженером, и достаток в доме был соответствующий: смолоду зарабатывал на себя сам. Однажды, так как подарить было нечего, он принес невесте в подарок праздничный флаг с улицы. И Флора сшила из него испанскую юбку для какого-то щукинского спектакля — она, конечно же, была вахтанговской студенткой. С той поры у поддатого Эмки появилась какая-то роковая тяга к похищению флагов. Мы, в одно из Седьмых ноября, вышли с застолья у нашей общей подруги, из дома на Рязанском проспекте, и пошли прогуляться по засыпанной глубоким снегом Москве. И Длинного в очередной раз понесло: он достал из гнезда красный флаг и пошел во главе нашей небольшой демонстрации, а мы с пением революционных песен — за ним. Впереди какой-то круглый сквер, и через него узенькая протоптанная тропинка на противоположную сторону. Вынужденно выстроившись в колону по одному, мы не успели сделать и десяти шагов, как на периметре сквера появился милицейский мотоцикл. Он объехал полсквера сбоку и остановился на противоположном конце нашей тропки. Свернуть было некуда, и мы, особо усердно распевая «Вихри враждебные», шли в руки милиции как бараны, ни свернуть, ни убежать. А Длинный то ли машинально, то ли стыдливо сворачивал полотнище вокруг древка. И как-то мне это его поведение не показалось. Отговорившись общими усилиями от милиционеров «А если хочется что-то революционное спеть?!» и клятвенно пообещав вернуть флаг на место, я его спрашиваю:

— Ты чего знамя революции свернул в одночасье?

Длинный вздохнул и произнес не для всех, а так, чтобы по возможности только я слышал:

— Ну я бы убежал, у меня ноги позволяют, а вы тут что бы делали?

Флаг мы честно воткнули на место и пошли допивать, но уже без революционного энтузиазма..

Скромность наших достатков мы компенсировали изобретательностью. Во все яхтенные походы, например, мы брали с собой десятилитровую канистру с перцовкой, из которой с помощью чеснока, перца и набора трав и листьев я делал божественный (для выпивания на свежем воздухе) напиток под названием «Чумчара-Чайра». Откуда название — не скажу, придумалось как-то сразу и так и привилось. Перцовка, если кто помнит, стоила 2 руб. 12 коп. бутылка. Мы приезжали в магазин, где в этот день она точно была, брали ящик — 20 бутылок, девятнадцать тут же выливали в канистру; двадцатую, тоже тут же, распивали на троих (а то и на двоих), а бутылки сдавали продавщице, на что и покупали минимум немудрящей закуски. «Чумчара-Чайра» за те две или три недели, что мы ее на яхте возили, постепенно, с одной стороны, пустела, а с другой — крепчала, и последние капли ее на прощальном обеде или ужине вышибали слезу из самых серьезных питоков.

?

Когда мы с Эмкой познакомились, его молодой брат, Игорь отдавал гражданский долг. Эмиль так и остался должником, потому что был законченный белобилетник. Знаете, что такое порок митрального клапана? Я тоже не знал, пока однажды не улегся спать в тесном кокпите яхты рядом с Эмиль Абрамычем. Это было странное ощущение: у тебя как будто было два сердца: одно спокойно отсчитывало положенные ему удары, а второе крупно и неприятно стучало тебе в бок. Это было непривычно и тревожно, казалось, что второе сердце норовит выскочить наружу и срочно надо что-то сделать, как-то его надо сдержать.

Длинный не любил об этом говорить, он не любил об этом помнить, по крайней мере внешне. Он носил это в себе и жил так, как будто ничего этого не было. И так почти до сорока, когда врачи сказали: «Надо, пора». И Эмка решился на одну из первой сотни операций по вшиванию искусственного клапана.

— Они говорят, что делать это надо, пока ты молод и здоров, — похохатывал он. Мы с мамой увезли его сына Аркашу в Эстонию, Флора безвылазно находилась при нем, в больнице. А пять лет спустя он умер от эмболии, оторвавшийся сгусток забил кровеносный сосуд и Эмки не стало. Это было на сцене, где он вел репетицию со студентами отделения музкомедии Школы имени Гнесиных. Умер счастливо — во-первых, на сцене, как и положено артисту, во-вторых, сразу, как от пули. Меня не было в Москве, пока я ждал поезда из Вильнюса, я впервые в жизни почувствовал, что настоящее одиночество — это когда разделить горе не с кем. И особенно горькой была дурацкая мысль, что если б я вызвал его сниматься в «Отряде», все могло вдруг да сложиться иначе.

Эмка в спектакле «Действо». Постановка Игоря Васильева, начало 70-х

Ведь Эмка снимался у меня, начиная с курсовой работы «Паруса и стены», снимался даже в документальных фильмах. Да-да, в первой моей самостоятельной работе, документальной картине о Л. О. Утесове для Эмки был придуман специальный эпизод, как на перекрестке одесских улиц человек спрашивает: «Где здесь живет Утесов?» И одни указывают ему направо, другие налево, а Дюк Решилье показывает верный путь, и мы попадаем в Треугольный переулок (ныне улица Утесова). Поскольку эпизод снимался скрытой камерой, собеседника себе выбирал сам Эмка, от точности его глаза зависело: получится эпизод или попадет в корзину. Так Длинный нашел такого колоритного Одессит Одесситыча, что тот увел его с площадки, и мы минут двадцать в полном неведении ждали. Вернулся он хохочущий и запыхавшийся. Уже не помню географических деталей, но, скажем, на углу Дерибасовской Длинный спросил избранную жертву: «Как пройти на Пушкинскую?». Тот по одесской традиции показал рукой (и тем выполнил задачу), но этим не ограничился, а, взяв Эмку за локоть, повел за собой в указанном направлении. И то, чего мы не могли слышать, с хохотом излагал вернувшийся к нам Эмиль:

— Это здесь, за углом, я, кстати, тоже иду в ту сторону. Так пойдемте вместе, и я попытаюсь по дороге угадать, зачем вам это нужно, — и увел артиста, совершенно не подозревая, что срывает нам съемочный день.

Мы с Эмкой на съемках моей курсовой «Паруса и стены». Третий слева — оператор Коля Васильков. Дубна, 1969 г.

Можно было это снять без Эмки? Разумеется. Но нам с Эмкой хотелось вместе провести несколько дней в легендарном городе, все координаты достопримечательностей которого диктовал нам в Москве наш общий друг, коренной одессит, Марианн Николаевич Ткачев. Было это в семьдесят первом году.

В первой моей игровой полнометражной картине «Обыкновенная Арктика» Длинный играл пьяницу-радиста с фактории «Три креста» вместе с еще один моим дружбаном — артистом БДТ Мишей Даниловым, и с ним же играл и в следующей, уже не телевизионной работе, которая в девичестве называлась «Резервисты», а перед выходом на экран, волею политуправления армии, небезызвестным ПУРом, была переименована в «Вернемся осенью». Ну, а третьей по счету игровой моей картиной должен был стать «Отряд». Ведь мог же я вызвать Длинного и на «Отряд»? Ну не было для него роли, так сыграл бы какого-нибудь немца. И, может быть, жил дольше.

?

А яхта была, как теперь выражаются, вторым нашим совместным проектом, а по сути — выплеском нашей молодой энергии и, как ни странно, еще одним свидетельством наших более чем скромных материальных возможностей. Возникла она почти случайно: летом 62-го мы с Длинным решили вывезти на летний месяц еще неженатого Заманского и, не помню уже его матримониальных данных, другого современниковского артиста Витю Сергачева. Эмка утверждал, что взять лодку напрокат можно на Московском море запросто. Из этого и исходили. Приехали, выгрузились, взяли напрокат лодку, загрузились так, что с четверыми пассажирами села она почти по самые борта. И пока мы все это исполняли, на море поднялся, ну не шторм, конечно, но солидный ветерок, так что стало понятно, что на остров Б. — к цели нашего путешествия — мы на этом транспортном средстве точно не попадем, а затонем бесследно минут через двадцать, так никуда и не доплыв. А поодаль, под резкими порывами ветра, косо рассекали солнцем продутое пространство три паруса. Рано или поздно должны они были нас заметить, тем более что мы, энергично размахивая руками, их к этому понуждали. Так оно и случилось. Подошли. «Дракон» и две «Эмки». Ребята оказались местные, с завода, для них «Современник» был не реальность, а туманная московская легенда. Но вещи наши перегрузили в кокпиты яхт, лодку, заигравшую, зарыскавшую от облегчения, прицепили кончиком к корме, и так мы минут через сорок оказались на острове Б. В эти сорок минут и решилась наша судьба на долгие годы. «Эмкой», на которой оказались мы с Длинным, т.е. парусной лодкой класса «М», командовал небольшого роста с кольцевым шрамом вокруг левого предплечья мужичок, нашего примерно возраста. Похож он был на два сейфа: средний и маленький, поставленный на него сверху на попа. Знакомясь, он протянул руку, похожую на крупногабаритный гаечный ключ, и сказал: «Валентин».

Так в нашей жизни появился капитан, Валентин Антонович Ерофеев, слесарь дубнинского завода, человек, навсегда излечивший нас от показного, демонстративного мужества и ставший для нас обоих средоточием черт, входящих в понятие «настоящий мужик».

Валентин Ерофеев (Антоныч) — капитан яхты «Халоймэс», 1964 г.

Чтобы надолго не отвлекаться от рассказа о Длинном, перескажу историю о том, как я одиннадцать лет спустя, уже пройдя с Антонычем все мыслимые и немыслимые приключения, решил снять его в одной из главных ролей в первой своей полнометражной игровой картине, в той же, где в эпизоде снимался и Эмка, в «Обыкновенной Арктике». Историю эту я подробно описал когда-то в «Болшевских байках», напечатанных в журнале «Советский экран». Перескажу ее вкратце.

Среди девяти героев, полсценария запертых пургой в одном помещении, был охотник Воронов — «мужик немногословный, железного характера и выдержки». И вот на эту роль я Антоныча и пригласил. Валя — из тех людей, кто не собой быть не умеет. И почти вся роль с его индивидуальностью совпадала тютелька в тютельку. Внутренняя интеллигентность в Вале была, и артистизм, гармоничность внутреннего и внешнего были, но способности хоть на миг не быть самим собой или просто — разнообразия внешних реакций — у него начисто не было. Но я решил рискнуть.

На пробе (а пробовался Валя с Сергеем Юрским) мне нужно было вытащить из него взгляд, которым он не раз на моих глазах осаживал горлопанов, лезущих без очереди за водкой. И я, грешен, сказал Вале примерно следующее:

— Антоныч, он с тобой мягко стелет, а мне целый тарарам устроил, что я его, такого знаменитого, заставляю пробоваться с каким-то непрофессионалом.

Валя понял. Начали пробу. Сережа говорит текст. Валя смотрит в пол. Сережа еще говорит. Тут Валя поднимает глаза и вперяется в него взглядом, от которого Юрский вскакивает, как обжегшись, и забывает текст.

— Ты где такого взял? — сказал Сережа позже. — Какая игра, когда от одного его взгляда мурашки бегают.

Юрского мне на худсовете не утвердили.

А играл эту роль в картине Ролан Быков.

Долго, почти до самого конца откладывал я съемку, где Вале надо заплакать. Он сроду не плакал, а без этого нет роли, нет второй краски, объема. И вся его благородная и сдержанная мужественность, которая уже есть в материале, останется картонной декорацией.

В павильоне выстроена крохотная больничка. По ходу сцены Воронов в очередной раз заходит к доктору, которого играл Быков, чтобы услышать, что проклятый попутчик, навязавшийся ему в дороге, сам едва не погибший и едва не погубивший его, Воронова, своей беспечностью, слабостью, жадностью, лежит в отключке. И вдруг Воронов слышит, что Харченко этот очухался, будет жить. И Воронов молча, с каменным лицом выходит в тамбур, плотно закрыв дверь.

Доктора удивляет отсутствие радости у человека, который сам, едва встав на ноги, каждый день как заведенный ходит в больничку справляться о больном.

Доктор выглядывает в тамбур, а там плачет Воронов, плачет и говорит: «Я его, гада, ненавижу, я теперь, когда он жить будет, своими бы руками задушил».

Ночь мы с Антонычем почти не спали, шарили по всей его и нашей общей биографии в поисках потрясений, которые могли бы ввергнуть его крепкоплечую психику в расслабление и сантимент.

Так мы и явились наутро на киностудию «Ленфильм». Перед съемкой подхожу к Ролану: «Как быть? Как мне выжать слезу из моего железного друга?» На что Ролан без колебаний отвечает:

— А никак. Разведи мизансцену, проверяй текст, а про это забудь. Это я беру на себя.

Посмотрел я на него, ну… на один дубль мне пленки не жалко.

— Мотор!..

…Доктор собирается в дорогу. Входит Воронов, спрашивает, как там Харченко, получает неожиданный ответ и, не дрогнув ни единым мускулом, кивает и закрывает за собой дверь в тамбур.

— Батенька, вы не поняли! — кричит доктор, бросается к двери, дергает ее на себя, и… моим глазам предстает рыдающий Антоныч. Слезы текут ручьями, и он, с трудом справляясь с голосом, выдавливает сквозь рыдания положенный текст.

— Стоп!

— Еще дубль?! — говорю я Ролану. И тут впервые вижу на его лице тень некоторого сомнения.

— Я-то — пожалуйста, — говорит Ролан. — Вот как насчет Вали?

Направляюсь к Антонычу. Он уже не плачет, но глаза красные и как-то старается держаться от меня подальше.

— Валя, а еще раз? Понимаешь, пленка ненадежная…

Второй дубль мы сняли. И тоже успешно. И только обняв после этого Валю, я почувствовал запах нашатырного спирта…

А дело было так.

— Ты своего друга любишь? — спросил его Ролан. — Ты хочешь, чтобы у него все получилось? — Валя кивнул положительно.— Ты когда-нибудь нашатырь нюхал? — Валя мотнул отрицательно (он вообще воздерживался от лишних слов и жестов). — Вот тут будет лежать вата с нашатырем. Закроешь дверь, прижмешь вату к носу и вдохнешь в себя столько, сколько сможешь. А потом, как дверь откроется, — говори. Только вату спрячь и текст не забудь!

?

Если слова «пустые мечтания» попытаться выразить пантомимически, а пантомиме этой придать еврейский акцент, т.е. достав из-за прорези жилета большой палец, пренебрежительно соединить его с указательным и брезгливо отодвинуть образовавшуюся фигуру с главного направления на периферию, при этом, забыв про пантомиму, добавить пренебрежительное «А!» — это будет точное изображение смысла выражения «А писте халоймэс». Само по себе «халоймэс» в переводе с идиш означает «сны — мечты», оно значилось на борту нашей коллективной «Эмки» все два лета, пока зимой неуклюжий бульдозер, чистивший призаводской двор, не раздавил наш «Халоймэс» в щепки. От яхты осталась запись в регистрационном журнале, гласившая, что «Халоймэс — это греческий бог войны», и песня с припевом «А писте халоймэс», с которой я начал свои записи про Эмку, и тот огромный пласт жизни, который у меня с ним связан.

Отношение к яхте как к особой форме существования у нас с Длинным было сходное, но тем не менее разное. Длинный, всегда стремившийся к совершенству, считал себя обязанным освоить навыки управления яхтой и когда-нибудь совершить путешествие в качестве яхтенного капитана. Я же воспринимал яхту как школу смирения: я готов был выполнить любой приказ капитана, совершенно не имея в виду когда бы то ни было им стать. Поэтому в нашей судовой роли (если выражаться высоким штилем), а попросту в яхтенной жизни — Эмка был первым помощником или матросом первой статьи, а я — коком и замполитом, безо всяких посягательств управлять парусами и стихиями. Словом, у нас с Длинным была почти, а впрочем, почему «почти» — просто идеальная совместимость. Мы любили одно и то же, но разные его части: ну, к примеру, в вобле я любил хребет, а Эмиль — обгладывать ребрышки, я ставить — Длинный играть, я готовить — Длинный мыть посуду, и поверьте — это было счастье, когда быть кухонным мужиком наступала очередь Эмки — вся посуда, включая костровые ведра и котелки, блестела как новенькая. У Эмки не было стремления быть первым, ему больше нравилось быть лучшим, а это совсем не одно и то же.

Я так привык ощущать Эмкино плечо, что это довело меня до членовредительства: я сломал ему ногу. Случилось это в сезон, когда «Халоймэс» был только что раздавлен без шансов на восстановление, а мы яхтенным экипажем были приглашены опробовать только что построенную яхту «Адам». Построил ее наш знакомый — поэт Николай Панченко, строил во дворе писательского дома в Лаврушенском переулке, наращивая борта шестивесельного шлюпа, устраивая в этой надстройке большую каюту, подгоняя под вооружение нашей «Эмки», т.е. под ее мачту и ванты, которые, по счастью, не были уничтожены «могучим ураганом» пьяного бульдозериста. Строил ее Коля с помощью своего четырнадцатилетнего пасынка Никиты — внука Виктора Борисовича Шкловского, на маме которого Коля был благополучно женат в результате эпопеи с выпуском «Тарусских страниц». Редактором сборника по линии калужского издательства, его выпускавшего, и был молодой поэт Панченко. После разразившегося скандала Колю из издательства выперли, зато он обрел на долгие годы замечательную жену, Варю Шкловскую и ее романтического отпрыска, знавшего в свои 14 уже чуть не всю запрещенную или забытую русскую поэзию. Этот его талант отзовется в нашей истории несколько позже.

Строительство лодки было для Панченко опытом новым, а об управлении лодкой он знал больше теоретически, поэтому уж во второй-то части мы твердо надеялись на Валю, который, чувствуя себя виноватым, что не уберег «Халоймэс», был готов к любым жизненным подвигам, но ограничен во времени, ибо жена Антоныча ждала первенца, и пойти с нами в поход он никак не мог. Еще не поставив парусного вооружения, мы перегнали «Адама» из Москвы в Дубну. По дороге эта самоделка продемонстрировала упрямо-угрюмый норов, ибо остойчивость ее была снижена из-за высоты наращенных бортов. Но мы рассчитывали на Валькин высокий класс управления и относились к недостаткам устройства более чем соглашательски.

Поставив «Адама» возле заводского пирса в акватории Московского моря, мы приступили к установлению мачты и другой оснастки. Вооруженный «Адам» напоминал першерона, от которого требовали ахалтекинского галопа, а он этому сопротивлялся. Учитывая, что вес «Адама» превосходил обычный вес «Эмки» тонны на полторы — толстые, из досок борта, восемьсот килограммов свинцовых чушек вместо килевой балки, — мы сразу же приспособили к нему небольшой моторчик, чего никогда не позволяли себе по отношению к настоящим яхтам. Третьим, кроме Эмки и меня, в этот раз шел с нами Игоряша Левин — Эмкин братец. Возились с вооружением долго, все было неуклюже и непривычно, но в конце концов справились, и «Адам» с Колей-капитаном впервые вышел в августовское плавание по островам Московского моря — нашему привычному маршруту. Мотор оказался для такого мастодонта маломощным и время от времени глох, то ли от излишнего напряжения, то ли оттого, что посажен был слишком низко, и любая волна забрызгивала ему свечи, и их надо было вывинчивать и сушить. На подходе к острову Б. у яхты полетела еще и краспица — это такая поперечина наверху мачты, через которую протянуты крепящие ванты. Надо было срубить мачту, чтобы восстановить краспицу. А заодно кое-что понимавший в этом Игорь собирался перебрать мотор — для надежности. Да тут еще дождик пошел. Словом, презрели мы появившиеся за последний год на причале острова Б. предупреждения типа «Чужим не приставать» и пришвартовались к небольшому местному причалу.

Сидим, пережидаем дождик, мачта срублена, мотор разобран, возможность для самостоятельного движения — ноль целых хрен десятых. А сидит «Адам» глубоко, глубже дракона, хотя дракон — килевая яхта, но «Адам» и тяжелее его раза в полтора и, если сядет на мель… сталкивать его — мало не покажется. Сидим в каюте, задраен люк, ничего не видим, только слышим, как два холуйских голоса науськивают друг друга отвязать нашего «Адама», чтобы где не надо не швартовались, чтобы глаза разули, что на причале написано, чтобы наглость свою московскую в другом месте демонстрировали. А поскольку им из закрытой лодки никто не отвечает, то они, заводясь все больше, того и гляди перейдут к действиям. Я сижу ближе всех к люку. Отодвигаю его и вижу, как один из этих самозаводящихся шестерок отвязывает наш конец, а второй намеревается ногой оттолкнуть беспомощную, неуправляемую яхту.

Чувствуя Длинного за плечом, я одним прыжком выскакиваю из люка на палубу, а с палубы на пирс и… вместо того чтобы подтянуть к пирсу уже начавшую отодвигаться лодку, прыгаю на одного из этих негодяев и аккуратно «роняю» его на пирс. Говорю аккуратно, потому что мог его уронить на чугунный кнехт, но кладу рядом …И вдруг вместе с визгом «Неси ружье, они хулиганы!» не слышу ни шума второго падающего тела, ни какого-либо другого звука. Оборачиваюсь через плечо и вижу, как Эмкино лицо меняет цвет, и из загорелого становится мучнисто-белым. Он сидит на краю пирса, вторая нога в воде и не может больше двигаться. Словом, я оттолкнул прыжком лодку, а Длинный в результате не рассчитал усилия и одной ногой вскочил на пирс, а второй со всей силы об этот пирс ударился, и стопа его торчит перпендикулярно лодыжке. Шестерок-охранников смыло. Лодку я подтянул, и Коля на наших глазах решительно поставил Эмкину стопу на место. Как при этом Эмка не заорал и даже не выматерился остается только предполагать. Плюсна, как в дальнейшем обнаружилось, была сломана в двух местах.

Мы быстренько починили краспицу, приладили мотор, и задача у нас оставалась одна: немедленно доставить Эмиля в больницу. Тем временем на Московском море начинается шторм местного значения, но от этого никак не менее опасный для нашего груза — Эмки, который со своей болящей ногой перелетает с одного борта лодки на другой. Вот тут уже начались нервы: Коля ошибается в командах, мы с Игоряшкой периодически оказываемся за бортом: я привык без критических тормозов исполнять каждую команду капитана Антоныча, сказано с левого борта — я встаю, а лодка между тем именно на левый борт и накренилась, просто Коля от напряжения спутал лево и право. А шторм на мелком Московском водохранилище опасен тем, что волны на нем, быстро отражаясь от берегов, теряют ритм «своих волнений»[19] и не позволяют приспособиться к их последовательности. Всю ночь мы пытались подойти к пирсу. Наконец совершенно вымотанные, мы бросили якорь, чтобы дождаться утра. За два часа, что мы спали как убитые, шторм стих, ветер переменился, и проснулись мы от того, что «Адам» било бортом о прибрежные камни в двухстах метрах от желанного причала.

Прежде чем мы подняли Антоныча и вызвали «скорую», извлеченный на берег абсолютно зеленый и не спавший ни минуты Эмиль успел сообщить нам, что Никита Шкловский проявил неземную эрудицию, читая Эмке стихи всю эту безумную и бессонную ночь. Когда лодка без всякой заметной логики в очередной раз валилась на противоположный борт, он, увлеченный чтением, забывал о безопасности и всем своим наполненным стихами организмом рушился на больную ногу потерпевшего. От чего приходил в ужас, плакал, но стихи читать не переставал.

— Очень эрудированный парень,— констатировал увозимый на «скорой» Эмиль Абрамыч, а мы остались на пирсе, возле которого телепался затонувший по верхнюю палубу «Адам».

Спустя два дня Эмка уже прыгал по пирсу на самодельном костыле, помогая нам латать прохудившийся борт «Адама». Там же мы отпраздновали рождение ерофеевского первенца Пашки. Кстати, по субординации вторым явился на свет год спустя мой Женька, а еще годом позже уже у Эмиля и Флоры родился Аркадий. Что же до ноги, то через месяц в Москве ее пришлось заново ломать, потому что в дубнинской больнице ее сложили неправильно.

?

Рассказывая о Длинном, я невольно рассказываю и о себе — так сильно и надежно переплелись любимые куски наших с ним биографий, что почти во всем, что с нами случалось, он в моей жизни присутствует больше, чем кто-то еще. В результате нашего первого совместного путешествия в Плес, мы перестали друг друга проверять, и все, что предлагала жизнь в качестве испытаний, мы одолевали вместе: он знал, что буду делать я, я — что будет делать он, и это было нерушимо, и потому так трудно вычленить отдельную, его личную, реакцию.

Потом Длинный ушел из «Современника», ушел оскобленный до глубины души, но этот выбор — уйти, был его собственный, таков был характер. В любимом нашем театре в очередной раз взыграли студийные мотивы: труппу разделили на членов и кандидатов и в конце года проводили опрос всех членов относительно удачного или неудачного сезона кандидатов: кто как себя показал. Договоренность была джентльменская: проголосовали против — уходишь сам. Уволить-то права не было, так что делали это под честное слово. Кто-то из голосующих бывал объективен, кто-то вообще относился ко всей этой процедуре как к сомнительной: надо же оценить, как за сезон складывался репертуар, было ли кандидату, в чем себя показать, что считать состоявшимся, а что временной неудачей — словом, возможностей для «усмотрения» было более чем достаточно.

В тот год не прошедших голосование кандидатов было не то четверо, не то пятеро. И один из них был Эмиль Левин. Все, кто не прошел, остались в театре на испытательный срок, и только Эмиль забрал из театра свою трудовую книжку, искренне считая, что честное слово — вещь сугубо материальная. Ровно через год от этой идеи отказались как от излишне революционной, потеряв заодно и никакому голосованию уже не подвергавшегося Влада Заманского, который ушел, потому что эта история его оскорбила своей несправедливостью. Там было не только это, но это было главным. Я тоже тогда «отпал» от «Современника», хотя с каждым из современниковцев сохранил дружеские отношения, из чего следует, что не только «сумма нулей — это очень грозная цифра», как учил философ нашей юности Станислав Ежи Лец, но и сложение положительных величин может дать отрицательную сумму. Бывает и так.

Вы меня спросите: «А какой актер был Длинный?» А я вам отвечу: «Надежный». Понимаю, что применительно к актерскому делу это не лучший комплимент, но ведь актер — это судьба, и складывается она из таланта и ролей, в которых этому таланту удается реализоваться.

Это, знаете, как в футболе: победа команды выше личного успеха — для Эмки это было законом жизни. Это было и в спектаклях Театра в комнате, где они разрабатывали новые принципы актерского существования вместе с Игорем Васильевым, актером «Современника» и МХАТа, тоже ныне ушедшим. И в спектаклях Московского областного театра драмы, где он был, как принято выражаться, «актером первого плана». И в кино, у других режиссеров, очень Эмку любивших, отдававших ему должное, но всегда приглашавших на маленькие роли. Может, и поэтому его всегда тянуло в педагогику.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Заметки

Заметки Часть 1: Пасто, 1938Материал для этой части я получил из серии интервью с Тибором, состоявшихся в течение нескольких месяцев, с осени 2011-го до зимы 2012-го.Часть 2: Маутхаузен, 1944Главы 1-3Основную часть материала для этих первых глав я получил от Тибора. Его показания

Заметки студента МГУ

Заметки студента МГУ * * * Дорогие юные друзья!Предлагаемые воспоминания Варлама Тихоновича Шаламова, большого русского поэта и прозаика, моего современника, я прочитал семь лет назад, еще при жизни поэта, и тогда же подумал: как было бы прекрасно, если бы это вы тоже могли

Заметки ретрограда

Заметки ретрограда За последние десять лет мы похоронили плеяду великих актеров.Смоктуновский, Леонов, Пельтцер… много, очень много ушло великих. Юра Демич — для меня особенная потеря. Мы с ним дружили. У нас многое перекликается. Наверное, получится так, что нынешние

Заметки

Заметки IМысль, которая, заметно, чаще других точит его сердце, — мысль о боге. Иногда кажется, что это и не мысль, а напряженное сопротивление чему-то, что он чувствует над собою. Он говорит об этом меньше, чем хотел бы, но думает — всегда. Едва ли это признак старости,

Заметки 1

Заметки 1 История о Буцефале, боевом коне Александра, который стал адвокатом, – не аллегория[201].Для Кафки, похоже, вообще больше нет иного вместилища для великих фигур, а лучше сказать, для великих сил истории, кроме суда. Всех их, похоже, подчинило своей повинности

Заметки 2

Заметки 2 «У него двое противников: первый теснит его сзади, изначально. Второй преграждает ему путь вперед. Он борется с обоими»[204].Очень важна заметка: «Раньше он был частью монументальной группы» («Как строилась…»)[205]. Ибо, во-первых, она относится к комплексу

Заметки 3

Заметки 3 /Двуликость кафковского страха: как его интерпретирует Вилли Хаас и как этот страх через нас проходит. Страх – это не, как боязнь, реакция на что-то, страх – это орган.//«Непроницаем был мир всех важных для него вещей»./Имена у Кафки как конденсаторы содержаний его

Заметки 4

Заметки 4 …Кафке… было бы полезно перед окончательной доработкой рукописи присмотреться к работам Иеронима Босха, чьи монстры… состоят в родстве с монстрами Кафки…Георга Шерера…[226]«Созерцание»./Как вырастают произведения Кафки. «Процесс» из «Приговора» (или из «У

Заметки 6

Заметки 6 «Новый адвокат» – текст к картине Пикассо./«Непроницаем был мир всех важных для него вещей» – но не потому, допустим, что он обладал универсально настроенным умом, а потому, что был мономаном./Среди подонков всякой живой твари, среди крыс, навозных жуков, кротов

Заметки 7

Заметки 7 К Открытому театру Оклахомы: в «Новом адвокате» «простоватый служитель наметанным глазом скромного, но усердного завсегдатая скачек» наблюдает за адвокатскими гонками.Низкий потолок – в комнате адвоката тоже такой – придавливает обитателей как можно ниже к

Заметки 8

Заметки 8 Кафка очищает целые огромные ареалы, которые были заняты человечеством, он проводит, так сказать, стратегическое отступление, отводя человечество назад, на линию первобытных болот.Главное для него – начисто элиминировать современность. Ему ведомы лишь прошлое

Режиссерские заметки

Режиссерские заметки Я ВАС НЕ ЗНАЮКТО ВЫ?НАЦИСТЫ — РАСИСТЫ — ЙОДЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ — НЕВРОТИЧЕСКИЙ — ГАЛЛЮЦИНАТОРНЫЙ — ПСИХОДЕЛИЧЕСКИЙ — ВАРВАРСКИЙ—НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙМАРСИАНЕ —ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА.В воздухе какие-то новые колебания. Помнишь сон: розовые,

Театральные заметки

Театральные заметки Будучи еще мальчишкой, в первых классах гимназии, я постоянно бывал в театре — изредка по пятницам у Корша,[589] а чаще — в Малом театре,[590] где успел пересмотреть весь тогдашний репертуар и всех мастеров нашей первоклассной драматической сцены. Многих