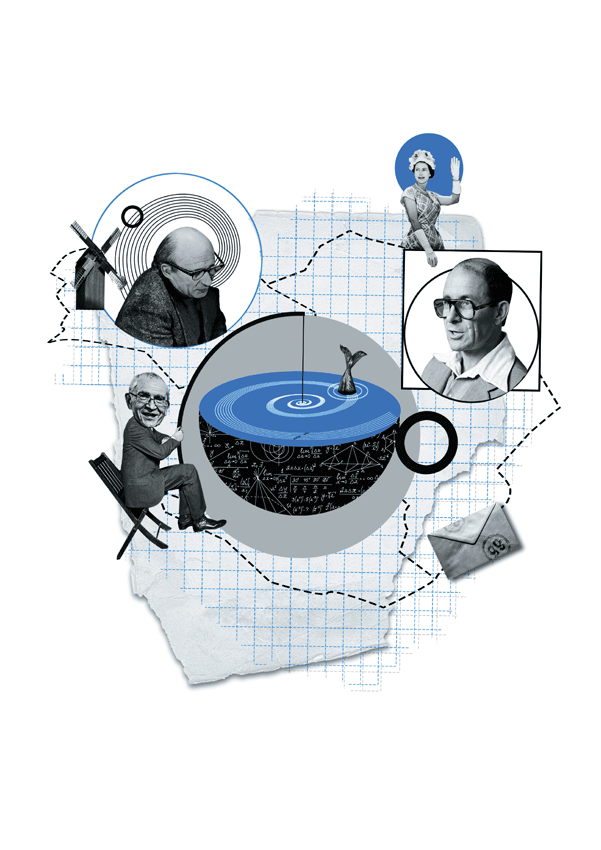

Карты и границы: Израиль Гельфанд, Владимир Арнольд, Юрий Манин (Владимир Губайловский)

Французский математик Александр Гротендик писал: «Я все же понял „нутром“, так сказать, что я — математик: тот, кто занимается математикой в полном смысле этого слова, так, как „занимаются“ любовью. Математика стала для меня возлюбленной, всегда благосклонной к моим желаниям». Сравнение математики с возлюбленной не только метафора: математика захватывает человека едва ли не в младенчестве и притягивает, как «странный аттрактор». Но благосклонна она далеко не ко всем, кого «притянула». Иногда любовь остается неразделенной. Однако к Израилю Моисеевичу Гельфанду, Владимиру Игоревичу Арнольду и Юрию Ивановичу Манину она всегда была — и остается — благосклонна.

Чтобы заниматься математикой, нужно немного: ручка и лист бумаги, мел и доска, а главное — свободное сознание самого математика. Ручка или мел стоит недорого, а вот свободное сознание и, в частности, право распоряжаться своим временем по собственному усмотрению и не отвлекаться, например, на зарабатывание денег каким-то посторонним математике занятием — это уже стоит немало, хотя и значительно меньше, чем Большой адронный коллайдер.

Есть и еще одна важная составляющая работы математика — круг профессионального общения. Когда писатель Дмитрий Быков общался с нобелевским лауреатом Джоном Нэшем незадолго до гибели этого легендарного математика, в беседе прозвучал вопрос: «Вам не странно заниматься вещами, которые в мире могут понять, ну, может быть, три человека, кроме вас?» Нэш ответил: «Меня могут понять по крайней мере три человека, да. У нас есть систематизированный язык для этого общения. А другого человека — например, вас — вообще никто не может понять, именно потому, что вы не можете себя формализовать».

Иногда очень нужно, чтобы эти «три человека» были физически доступны — и желательно, чтобы была возможность с ними встретиться, а не только писать им письма или звонить по телефону.

В Советском Союзе математик получал и ручку, и мел, и свободное сознание — по советским меркам у ведущих математиков зарплата была довольно высокая и времени для размышлений тоже оставалось достаточно. А вот с теми «тремя, которые тебя понимают» было сложнее. Потому что далеко не всегда они жили по эту сторону границы, и чтобы встретиться с ними, нужно было выехать из страны.

В 1920-е годы советские математики могли достаточно свободно ездить на Запад (даже на многие месяцы), принимать участие в конференциях, публиковаться в ведущих математических журналах. К середине 1930-х все «окна в Европу» оказались наглухо заколочены и общение свелось к редким письмам и чтению журнальных статей. Причем советские математические журналы печатали статьи в основном на русском языке, а значит, иностранные коллеги не всегда могли их читать. Знание иностранных языков тоже становилось все большей редкостью. Многие математики, если и знали язык, то какой-нибудь мертвый, вроде латыни, на котором пишут, но не говорят. Так продолжалось до последней трети 1950-х, когда наступила оттепель и начались некоторые послабления.

Математика, конечно, самая интернациональная из наук. Ведь, даже не зная языка, на котором написана статья или книга, их можно как-то прочесть, ориентируясь на формализованный или, говоря словами Нэша, «систематизированный» язык — просто читая формулы. Они одинаково понятны и французскому математику, и русскому. Формула состоит из определенных символов, но сама она представляет собой скорее картину, чем слово или фразу. Иногда эта картина прекрасна, иногда — чудовищна. Ее не столько читают, сколько рассматривают, размышляя над длинными цепочками «причин», которые привели к ее появлению, и бесконечными (потенциально) цепочками «следствий». Но язык формул, как правило, сжат и краток, и чтобы понять его смысл, иногда необходимо вернуться далеко назад — к началам. Николай Работнов писал:

…Нередки случаи, когда итогом жизни гения являются всего несколько символьных строчек […] Уравнения электромагнитного поля (уравнения Максвелла) […] в самой компактной, так называемой тензорной, форме содержат всего 15 символов.

Чтобы достаточно быстро понять смысл, заключенный в формуле, иногда нужен тот, кто его уже понял, а лучше всего тот, кто формулу написал. Он ведь наверняка написал не все, о чем думал в процессе работы, и у него есть интересные идеи, как ее можно развивать. Поэтому, в частности, математики так любят устраивать совместные обсуждения и семинары. Это существенно ускоряет процесс понимания. Статья — это результат, а как говорил Гегель: «Результат — это мертвое тело, которое оставило за собой живую тенденцию». Статья — это уже вчерашний день, а «живая тенденция» — это день нынешний или даже завтрашний. И этого советские математики были 20 с лишним лет почти полностью лишены.

В 1960-е никакое «окно в Европу» не открылось, разве что форточка. Поездки в западные университеты, тем более длительные, по-прежнему были редкостью, но они все-таки были. В Советский Союз смогли приезжать западные коллеги, которые охотно такой возможностью пользовались. Пусть и не такие частые, но плодотворные контакты возобновились. К сожалению, ненадолго.

После вторжения в Чехословакию в 1968 году Советский Союз снова закрылся «железным занавесом». Не таким плотным, как в сталинском время, но все равно труднопреодолимым. У властей оказалась еще и дополнительная причина «не выпускать» именно математиков.

В 1968 году логик и правозащитник Александр Есенин-Вольпин был принудительно помещен в психиатрическую больницу. Правозащитник Юрий Айхенвальд написал письмо в защиту Есенина-Вольпина. Первыми подписали письмо Игорь Шафаревич и Израиль Гельфанд, а потом и многие другие. Это письмо по числу подписавших получило название «Письмо девяноста девяти». Владимир Арнольд и Юрий Манин тоже были среди «подписантов». Их подписи оказались особенно важны, потому что рядом с их фамилиями стояло «лауреат Ленинской премии».

Власти освободили Есенина-Вольпина и в 1972 году фактически вынудили уехать из страны. А математики остались. Времена были «вегетарианские». Никого не посадили. Но многие лишились преподавательской работы, и выезд за рубеж стал для большинства большой проблемой. Даже на проходящие раз в четыре года Международные конгрессы математиков (МКМ) советских ученых выпускали с явной неохотой.

А ведь по публикациям их хорошо знали в западных университетах, их ждали, им присылали приглашения, были готовы оплатить поездку за счет принимающей стороны, а они раз за разом оказывались «больны».

Исследователь советского математического сообщества Вячеслав (Слава) Герович пишет, что в Советском Союзе возникла «параллельная социальная инфраструктура математического образования и научных исследований». Эта инфраструктура включала в себя систему специализированного школьного образования (матшколы), математические кружки и открытые научные семинары, в которых участвовали и способные школьники, и студенты, и крупные математики. Говоря о семинарах Гельфанда, Арнольда и Манина на мехмате МГУ, Герович отмечает, что эта инфраструктура носила «полуприватный» характер: в ней особую ценность имели личные связи — дружба математиков, которые встречались не только в аудиториях. Научные дискуссии продолжались во время долгих прогулок, на дачах, на кухнях… Все это привело к возникновению «широкой и плотной ткани», охватывавшей математическое сообщество Москвы и Ленинграда.

Эта «параллельная инфраструктура» привлекала молодых талантливых людей: многие выбирали математику еще и потому, что другие карьерные пути были или вовсе закрыты, или выглядели сомнительно с этической точки зрения — не все хотели становиться «комсомольскими вожаками», вступать в КПСС и делать вид, что они разделяют официальную идеологию.

Профессор Института перспективных исследований в Принстоне Роберт Макферсон, посещавший семинар Гельфанда, назвал московское математическое сообщество «математическим раем».

Математическое высшее образование снимало интеллектуальные сливки с огромной страны. И мехмат МГУ, и матмех ЛГУ, и физтех постоянно пополнялись одаренными молодыми людьми, хотя откровенно антисемитские порядки не позволяли поступать в ведущие вузы евреям, а тем, кто все-таки просачивался туда, не давали продолжить занятия в аспирантуре.

В 1986–1987 годах в СССР произошла резкая либерализация (перестройка), условия выезда из страны были сначала облегчены (парткомы вдруг стали странно сговорчивы), а потом выездные визы и вовсе отменили.

К этому моменту ситуация в математическом сообществе напоминала «перегретый котел». В среде советских математиков за время «заморозков» 1970-х — начала 1980-х накопилось раздражение, а во внешнем мире — ожидания. Но в 1990-х, когда случился экономический кризис, многие математики в России оказались на грани нищеты. Арнольд в своей речи в Папской академии наук (Национальной академии деи Линчеи) в 1997 году с горечью говорил, что на берлинский МКМ 1998 года многие математики из России не смогли приехать из-за финансовых трудностей: «В России математики зарабатывают в 100 раз меньше, чем в США».

И вот тогда произошел взрыв. Русская математическая диаспора приобрела качественно новый характер.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК