ГОЛОСА

ГОЛОСА

Однажды летней ночью в Ленинграде

я ночевал в Михайловском театре,

сейчас, как это было, объясню:

в ту пору у меня кипела дружба

с одной девицей со второго курса

графического факультета ЛХА.

Другой ее дружок был декоратор

того, что называют Малым театром,

вернее — главный декоратор был.

На чердаке огромном двухэтажном

отлично помещались мастерские,

впервые я все это увидал.

Был день рождения — кого, не помню,

и праздновался он довольно крепко,

бутылки две на гостя было там.

И как-то вдруг не по себе мне стало,

я не хотел их отвлекать от пьянки

и просто перешел в соседний зал.

И там прилег на груду декораций,

по-моему, «Ундины», и заснул.

Когда проснулся, все уже ушли.

Я дверь потрогал — заперто, и прочно.

Что делать? Было страшно в этом зале,

какие-то балетные фигуры, казалось мне,

бродили в полумраке.

Уйти, уйти немедленно отсюда!

И это оказалось очень просто —

я вылез из открытого окна

на крышу театральную и, прежде

чем вниз спуститься лестницей пожарной,

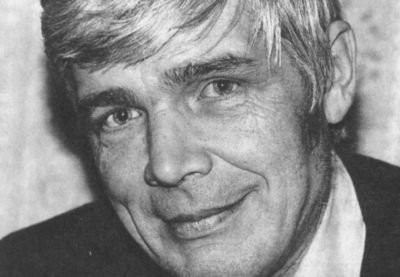

Б. Ахмадулина и Б. Окуджава. 1973.

увидел сверху спящий Ленинград.

Отель «Европа» и канал, и Невский,

дом Виельгорского — все было на ладони,

и желтый дом — великий наш музей,

и музыкальное большое зданье,

посередине статуэтка — Пушкин,

как будто бы приятно сделал ручкой

народу и чего-то говорил.

Но было очень тихо, очень тихо…

Я с высоты увидел и громаду

того, что изваял артист Паоло,

кусок огромного литого битюга

и шапку императора кастрюлей,

он за музеем во дворе стоял.

А в общем, некуда спешить мне было —

куда ты денешься в такую рань?

И я присел на самом крае крыши

и закурил. И тут подумал я,

что эта площадь — главная в России,

тут Пушкин, император и отель,

где жили все, где был чердак отписан

под ресторан и назывался «крышей»

и был доступен небольшой ценой.

В те времена, когда я инженером

служил на Охте на плохом заводе

и пробовал прожить своим пером,

мы часто эту крышу посещали,

сдавали складчину официанту —

уж он-то знал, какую надо водку

на эти деньги и закуски чуть,

и сам все делал. Мы и не вникали.

Я помню всех — Каплан и Беломлинский

с женою Викой, Пизя-музыкант,

фарцовщики Арнольд и Бакаютов,

фотограф Поляков и юный Бродский,

Банчковская-красавица и Ася —

звезда, потом Довлатова жена.

И кто-нибудь еще — не в этом дело,

а дело в том, что точно подо мной

в подвале императорского театра

располагалася «Бродячая собака»,

закрытая в пятнадцатом году,

а там бывали те, кто там бывали.

Так я сидел, глазел, и понемногу

послышались какие-то гудки,

прошел автобус первый к островам,

и почему-то вдруг заржала лошадь,

быть может, в цирке — он недалеко.

Потом опять все стихло, постепенно

возобновился звук, и с этим звуком

я различил неясный разговор,

как будто бы он шел со всех сторон,

кто это говорил? Я поначалу

совсем не понял, и виолончель

звучала из Дворянского собранья:

«Я вам оставил дивную страну,

безмерную от Выборга до Кушки,

от устья Енисея до Тифлиса,

что сделали вы с этою страной?» —

«Ах, государь, прошел великий Рим,

и миновал Египет фараонов, Аттила

и Чингиз, и Тамерлан. Остановилось время.

Мы проходим».

В. Ерофеев. Москва 1982. Фото А. Кривомазова.

«Вот так твоя империя прошла,

твой сын над этим очень постарался,

потом два демона со Спасской башни,

потом два олуха и мелкота.

Об этом ли сегодня надо думать?

Пусть выживут, а веселы уж будут.

Оптимистичный у тебя народ,

и пересилит все его характер,

пусть только он идет своим путем,

его сбивать не надо, он доверчив

и презирает власть, готов вручить

ее кому угодно — нате жрите,

а нам оставьте водку и труды.

Народ хороший, верь мне, государь…»

Кто это говорит, я удивился

до обморока, потому что Пушкин

как будто бы рукой мне помахал,

чего с похмелья, право, не увидишь,

да, верно, показалось! Смолкло все,

пока искал я в пачке «Беломора»

последнюю, должно быть, папироску,

опять послышалося что-то из другого

конца пространства, как из подворотни:

«Два года я уланом воевал и видел смерть,

и конную атаку, и принимал германскую шрапнель,

потом очнулся возле Монпарнаса,

где проживала Синяя Звезда,

и было так приятно ранним днем

позавтракать горячим круасаном,

зачем же я вернулся в Петроград?

Так много дела было у меня —

кружки и лекции, романы и интриги,

четырехстопный ямб мне надоел,

его хотел я заменить пэоном,

но не успел…» И снова тишина.

Из этой тишины другой сказал:

«Ах, будет то, что будет, надо жить,

брести Таврическим и Летним садом,

ходить в кинематограф, пить вино,

влюбляться, если есть в кого влюбляться,

писать стихи у жизни на полях,

бренчать под вечер на рояле старом,

любить друзей, а недругов прощать». —

«Ну, нет, — ему ответил чей-то голос, —

закисли вы на башенке своей,

мы эту жизнь развалим на куски

и раскроим отсюда до Камчатки,

перевернем вверх дном и оглушим.

Я лично оглушу всемирным басом,

потом увижу дальние края —

Америку, Европу, океаны —

в большом нарядном зале под квадригой

и Аполлоном я прочту поэму —

и будет мне внимать народный вождь.

Ну, а потом…» — и как-то он запнулся.

«Ну, что вы, молодой вы человек, —

ему ответил тенорок упрямый, —

ну, что вы, не грозите кулаком,

стихи пишите, есть у вас талант,

а это ведь единственная новость,

как мне сказал соперник из Москвы.

Не зарывайте в землю ваш талант.

О, сколько же на свете есть всего» —

В. Некрасов, Г. Евтушенко, А. Межиров, Е. Некрасова.

«скворцов немецких, мудрых перекличка,

французских петухов „кукареку“

и итальянские заливистые трели,

и Альбиона клекот соколиный —

заслушаешься… Но умейте слушать,

не заглушайте пенья этих птиц.

Я все отдам за эти переборы,

и все возьмут, должно быть, у меня —

табак народный — „Беломорканал“

дурной струей ворвался мне в нутро…»

Закашлялся он вдруг и задохнулся,

и оборвался голос и затих.

«Пора, пожалуй, вниз, — подумал я. —

Уже не рано, мне откроют двери».

И только я на лестницу ступил

пожарную, сходившую во дворик,

как снова наваждение пришло:

«Должно быть, всякий прав из вас, друзья,

так Бог задумал — всякому свое,

а мне бессонница и ожиданье,»

М. Синельников. Москва. 1984.

«как долго мне придется в жизни ждать

богатства, сына, сицилийских лавров,

вот только слава сразу поспешит,

но что такое слава? Он сказал,

что слава — это яркая заплата,

а рубище, оно всегда при мне.

Ускорим шаг, нас ждут в подвале нашем…»

По ржавым перекладинам непрочным

я вниз полез. И вдруг: «Остановись, —

мне новый голос ясно приказал,

он шел уже как будто с высоты:

Остановись», — я в небо поглядел,

в родное утреннее небо Ленинграда.

«Я бросил это небо, как? зачем?

Другое небо было больше, выше,

расцвечено сверкающим неоном

и вспышками „люфтганзы“ и „панам“,

и я теперь живу на этом небе,

а было мне неплохо на земле

какой угодно, пермской и эстонской,

американской, да и на родной.

Я много походил по ней тяжелым»

А. Межиров, Л. Темин, Е. Рейн.

«аршинным шагом, бормоча свое,

но я хотел бы все-таки вернуться,

ну, хоть сейчас… компания большая,

достойная меня бы приняла,

и наконец бы мы поговорили.

Столь многое хотелось мне узнать,

а тут чужие люди, в этом небе,

у них свои заботы — как у всех».

Был этот голос мне знаком отлично,

я слушал бы его еще, еще,

но тут вступил еще один приятель,

он мне когда-то продавал носки

нейлоновые, звался он Альбертом

и жаловался вроде на судьбу:

«Ну, что хотел я? Одевать людей

в шузню и джинсы, в „штатские“[12] рубашки,

из них предпочитая „батн-даун“,

в британские породистые кепки

и в итальянский трудоемкий шелк,

в бостон двубортный, в шелест кашемира,

в норвежские с оленем свитера.

Они меня за это расстреляли,

я голым лег в могилу, и она

была запахана. Несправедливо.

Ну, как теперь я на суде не вашем,

а другом, судье предстану,

где я возьму меня достойный „сьют“

и прочее. Вот в чем вопрос, и Гамлет

со мною не поделится плащом.

Он скряга, этот Гамлет, хоть учен».

«Ну, это полный бред», — подумал я.

И тут как раз последняя ступенька,

и спрыгнул я на дворовой асфальт.

Когда я вышел на канал, уже

был белый день, бежали дети в школу,

какой-то «форин» расспросил меня,

где здесь отель, я объяснил ему,

но сам не понял ни того, что было,

ни настоящего, ни будущих времен.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Голоса из России

Голоса из России I. Первые переводы В каждой стране появлялся «свой» Жюль Верн. Итальянский чем-то отличался от испанского, немецкий – от шведского, американский – от английского, и так далее. В России его романы попали на благодатную почву. После отмены крепостного права

ГОЛОСА

ГОЛОСА Однажды летней ночью в Ленинграде я ночевал в Михайловском театре, сейчас, как это было, объясню: в ту пору у меня кипела дружба с одной девицей со второго курса графического факультета ЛХА. Другой ее дружок был декоратор того, что называют Малым театром, вернее —

РОЖДЕНИЕ ГОЛОСА

РОЖДЕНИЕ ГОЛОСА В этом месте рассказа я должен перевести дыхание, потому что надо вспомнить, как началось главное дело моей жизни.А началось оно с того, что я увидел фильм «Молодой Карузо». Нет, не тот, американский, с Марио Ланца, называвшийся «Великий Карузо», а

РОЖДЕНИЕ ГОЛОСА

РОЖДЕНИЕ ГОЛОСА В этом месте рассказа я должен перевести дыхание, потому что надо вспомнить, как началось главное дело моей жизни. А началось оно с того, что я увидел фильм «Молодой Карузо». Нет, не тот, американский, с Марио Ланца, называвшийся «Великий Карузо», а

РЕНТГЕН С голоса

РЕНТГЕН С голоса Когда-то, в озорном детстве я упала и расшибла коленку. «До свадьбы заживет», — успокоила меня мама. Но предсказание не сбылось… Коленка затаила обиду — и через тридцать лет (когда свадьба давно уж стала воспоминанием!) она неожиданно и злокачественно

ГОЛОСА ИЗДАЛЕКА

ГОЛОСА ИЗДАЛЕКА Хуарес — своему зятю Педро Сантасилье в Нью-Йорк«Дорогой Санта, пишу тебе в страшном горе, сокрушившем мое сердце. В письме от 14 ноября, которое я получил вчера вечером, Ромеро пишет, что мой возлюбленный сын Пепе был тяжко болен, и врач даже опасался за его

Критические голоса

Критические голоса В течение зимы 1940-41 г. мне приходилось в кругу как военных, так и штатских выслушивать все больше опасений насчет дальнейшего ведения войны. Наряду с безобидной критикой руководства звучали и такие реплики, как «война проиграна». Гитлера упрекали в том,

Сон и женские голоса

Сон и женские голоса В первом полете был случай, когда в Центре управления полетами меня едва не сочли сумасшедшим и не вернули досрочно на Землю.Встаю утром, командир Алексей Губарев спит, хотя ему по расписанию надо выходить на связь первому. А мне бабушка всегда

Глава 14. Голоса

Глава 14. Голоса 17 августа 1971 года — очень знаменательный день в моей жизни. Из США приехал профессор Андриа Пухарич, Он предварительно написал, что узнал обо мне от своего друга Ицхака Бентова. Бентов и Андриа Пухарич решили приехать в Израиль, познакомиться со мной и

61. Голоса

61. Голоса В судьбе Николы Теслы много необычного.Он, к примеру, всю жизнь очень мало спал. Ему хватало двух часов сна в сутки. Причём этот режим он соблюдал с детства. Ложился очень поздно, пару часов перед сном читал, потом засыпал и пробуждался очень рано. Ночами он страдал