Эжен Делакруа

Эжен Делакруа

…— Я знал Шопена лет восемь и очень любил его, но особенно хорошо узнал в последний год его жизни. Он только что вернулся после своего путешествия по Шотландии. Это, впрочем, было не путешествием, а гастрольной поездкой, и она окончательно сгубила его здоровье. Что делать? Этот человек не скопил богатства. Надо было работать до последнего дыхания. Он вернулся в Париж совсем больной.

Эжен Делакруа сердечен и прост, как все великие люди.

— Шопен уверял, что его не утомляют мои посещения. В те дни, когда ему становилось лучше, он даже играл. Но, конечно, он был очень слаб… И все же, как ни странно вам это покажется, я, здоровый, полный сил, хотя и много переживший, я находил опору в умирающем Шопене! Не думайте, что он бодрился в моем присутствии. Нет, он не притворялся, не уверял, что «сегодня ему гораздо лучше». Но какая-то просветленная мудрость была во всем, что он говорил тогда. Это было достойное завершение прекрасной поэмы, — прекрасной, несмотря на последние трагические страницы.

…Мы назвали его романтиком. Но верно ли это?

У Делакруа есть манера: в неторопливом разговоре иногда прерывать свою речь вопросом, обращенным не к собеседнику, а как бы к самому себе.

— У всех романтиков общие черты: любовь к народу, к сказке, тонкое чувство природы, внимание к внутреннему миру человека… Все это так. Но подумайте: что общего между музыкой Шопена и, скажем, Берлиоза; Шумана и Вагнера? Что объединяет их, кроме этих общих признаков романтизма? Они настолько различны, что порой кажутся антиподами.

А все они романтики. В искусстве как раз важны различия, а не сходство…

Но если уж так необходимо противопоставлять классиков романтикам, то Шопена я назвал бы скорее классиком. Моцарт и Бетховен ему ближе, чем Лист и Берлиоз. Не только сонаты, баллады, «Фантазия», то есть крупные вещи, в которых классическая ясность и стройность формы обязательны, но даже в маленьких пьесах Шопена, даже в его трехстрочном прелюде та же стройность и строгость. У других романтиков мы находим длинноты, у Шопена — никогда. Не поймите меня превратно: «длинноты» Шуберта и Шумана и сами по себе уместны, отбросить их нельзя. Они рождены необходимостью, это естественная, прекрасная вольность, когда чувства теснятся и изливаются непосредственно, а иногда и сумбурно, как у Берлиоза, например. В этом сумбуре есть своя логика, не отрицаю. Но у Шопена при его фантазии, может быть не менее бурной, чем у Берлиоза, преобладает строгий разум, величайшее чувство соразмерности.

Слушая его музыку, я думаю: «О, какая пластика!» По сравнению с нежной, поэтической мелодикой Шопена, с легкостью его рисунка, всякая другая музыка может показаться грубой, неуклюжей. Вы, конечно, поймете меня.

— Разумеется. Но близость Шопена к классикам подтверждается и его любовью к Баху.

— О да! Вы могли заметить это по его музыке. Шопен боготворил Баха. Он не начинал своего рабочего дня, прежде чем не сыграет хотя бы одну баховскую прелюдию и фугу. По утрам, совсем больной, он следовал этому правилу. Он играл при мне, и я жалел тех, кто не слышит этого исполнения Баха.

…В те дни мы никогда не говорили о личном, почти не говорили, — только об искусстве. Разве иногда он вспоминал Лукрецию[75]. Он еще не до конца понимал ее и думал, что я сумею объяснить ее характер.

— И вам это удалось?

— Нет. Каждый из них шел уже своей дорогой, но мне казалось, Шопен все еще любит ее. А в таких случаях нельзя ни порицать, ни оправдывать, тем более что его дорога была коротка. Я больше слушал, чем говорил.

— Но в душе-то вы порицали или оправдывали?

— Ни то, ни другое. Она не только замечательная писательница и деятельница, но и очень добрый, милый человек. В течение восьми лет она заботилась о Шопене как могла. В летние месяцы в своем имении в Ногане она старалась всячески облегчить его жизнь. И там благодаря ее заботам он написал свои лучшие творения. Чего же вы требуете? Люди любят и уважают друг друга и не могут быть счастливыми вместе. Противоположные натуры, разные характеры — тут уж ничто не поможет. Что одному дорого, другому чуждо…

— Ян Матушинский уверял, что она плохо понимала музыку.

— Бедный Ян! Он был пристрастен. Я знал его: умный, душевно-тонкий человек, талантливый врач. Но он слишком любил своего друга, и ему казалось, что остальные недостаточно ценят Шопена, не заботятся о нем.

А что касается понимания музыки, можно ли требовать его от всех? Если подходить к людям с такой строгостью, как Ян, то следует отвергнуть всех любителей и признавать только знатоков. Любить музыку — это уже много. Понимание можно развить. Любовь непосредственна. Но вот как раз по этому поводу мне приходят в голову печальные мысли.

— Какие же?

— Конечно, произведения искусства прекрасны сами по себе. Но ведь музыка — искусство звучащее. Без исполнения оно не дойдет до нас. А исполнение не всегда на высоте. С тревогой я наблюдаю за пианистами, которые играют Шопена. Даже те из них, которые слыхали его несравненную игру, ухитряются искажать его музыку. Они выработали у себя какой-то особый шопеновский стиль, в котором капризная изысканность уже становится как бы обязательной. Они «плетут кружева», «рассыпаются бисером», некстати растягивают и ускоряют темпы. А другие… бог ты мой! гремят, грохочут, полны оголтелой воинственности. Он у них уже не Шопен, а пан Шопский или Шопинский (это его выражение, я, как француз, не позволил бы себе такой вольности по отношению к другой нации).

В искажениях первого рода (кружевных и бисерных) виновата Лукреция: она изобразила его таким в своем романе. Пианисты воинственного склада… не знаю, откуда они взялись, но они ужасны. Это они прозвали Ас-дурный полонез «Тот, который с конским топотом»! Как это вам понравится? «Конский топот»! Допустим, что это образ победоносно летящей конницы. Но ведь есть же разница между образом стремительной Победы и… табуном лошадей.

— В балладе «Лесной царь» мы также слышим топот коня.

— Я знал, что вы приведете этот пример, вернее, боялся этого. Но, надеюсь, вы не станете упорствовать в этом доказательстве. Воспроизвести на фортепиано бег коня не так уж трудно; это и я сумею и вы. Но создать образ погони, ненастной ночи, полной колдовства и тревоги, — это открытие гения. И, может быть, бег коня в балладе Шуберта не был бы так выразителен, если бы в середине не раздавалось призывное пение лесных дочерей, — такое нежное, помните? Из подробностей создается цельная поэтическая картина.

Так же и в Ac-дурном полонезе Шопена. Образ величия, славы — и вдруг конский топот. Разве они, эти истолкователи, слышат одну лишь левую руку? [76] Почему они вдруг стали глухи к мелодии, к ритму? И везде так. Я прихожу в бешенство, когда мне говорят: «Слышите, как жужжит прялка у Маргариты?»[77], или «Как шумит море в „Летучем голландце“?», «А в этюде Листа „Метель“ как здорово свистит ветер?» И мне хочется крикнуть этим господам: «Неужели вы думаете, что вся задача музыки в том, чтобы „показать“ вам, как жужжит прялка, свистит ветер или скачет конь?! Неужели вы не понимаете, что звукоподражание — это только прием, средство, и далеко не единственное». Кстати, — продолжал художник, — Шопен рассказывал мне, что в Шотландии, где бы он ни играл свою «Баркаролу»[78], всюду ему говорили, что эта музыка льется, как вода. Все: и лорды, и артисты, и фермеры. «Льется, как вода». Это было комплиментом, но Шопен, сыграв «Баркаролу», старался ускользнуть от своих почитателей. Он перестал называть ее и просто объявлял в салонах: «Пьеса для фортепиано». Но слухи уже распространились, и поклонники Шопена искали его и находили, чтобы сказать свое: «Льется, как вода». В других случаях, если пьеса не имела названия, его настойчиво спрашивали, что он хотел выразить. «Какие мысли посещали его, в то время как..» Впрочем, не в одной Шотландии его преследовали. Видеть только часть и не охватить целого, подметить средство и не понять главной задачи, носиться со своим ложным впечатлением и навязывать его другим — это довольно распространенные недостатки…

— Шопену, кажется, не понравилось в Шотландии? Судя по письмам…

— Нет, он скорее любил эту страну. Он сказал даже, что, если бы ему было суждено поправиться, он поправился бы именно там. К тому же его окружали добрые, отзывчивые люди.

Но в письмах к родным он не мог уже быть так откровенен, как прежде. Ему надо было во что бы то ни стало скрыть свое состояние, чтобы не испугать их. И он старался шутить, описывая комически свои встречи и впечатления, благо его чудесный юмор не изменил ему. Поводы находились, как и везде. А сам он слабел с каждым днем. Он рвался в Париж, а в глубине души надеялся, что увидит и свою Польшу. Тогда еще надеялся…

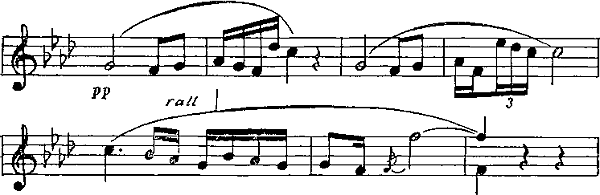

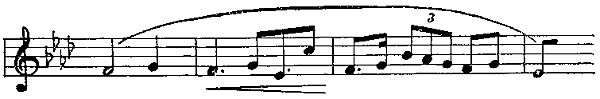

Он не говорил со мной о родине, зато играл, пока позволяли силы. Он играл мне «Полонез-фантазию» — не весь, а по частям. Но и этого было достаточно, чтобы понять, что происходит в его душе: он навсегда прощался с Польшей, а это значило расставание с жизнью. Там есть один эпизод, он появляется дважды. Я никогда не мог слушать его без дрожи. Вот он:

Ну, скажите сами, нужна ли здесь программа, если в одном этом эпизоде так явственно слышится: «Прощай навеки, мой край родной»? И все, что стоит за этими словами?

— И если, — сказал Горелов, — принять во внимание, что этот эпизод — видоизменение другой, благородной и блестящей темы…

— …то мы лишний раз убедимся в гениальности Шопена, — подсказал художник. — Вот что пленяет меня в музыке и чему я страстно завидую: она умеет передавать движение, текучесть, изменения, часто неуловимые… «Мой гордый край, я верю в твое будущее, но я вижу тебя как в тумане сквозь прощальные слезы»… — Художник умолк, словно прислушиваясь к отзвукам полонеза.

— Что происходит с нами, когда мы впервые узнаём красоту? — говорил он далее. — Сознаем ли мы, что именно этот прием подействовал на нас, или испытываем восторг бессознательно, не разбираясь даже в наших чувствах? Я заговорил об этом потому, что вспомнил старинный эпизод: как Шопен играл в польской корчме перед крестьянами.

— А это не легенда? — спросил Горелов. — Теперь уже о многих эпизодах из биографии Шопена нельзя упоминать — разоблачения следуют одно за другим… Вот и насчет кубка, наполненного родной землей, который ему подарили друзья на прощанье… Оказывается, не было этого кубка, а я так верил в него.

— По поводу встречи в корчме, — сказал Делакруа, — не может быть сомнений: Шопен сам рассказывал об этом…

«Для повести, — думал Горелов, — это допустимо, тем более что вполне правдоподобно. И Шопен, кажется, действительно об этом писал».

Несколько дней назад Горелов записал этот случай из биографии Шопена. Он собирался закончить им свою книгу.

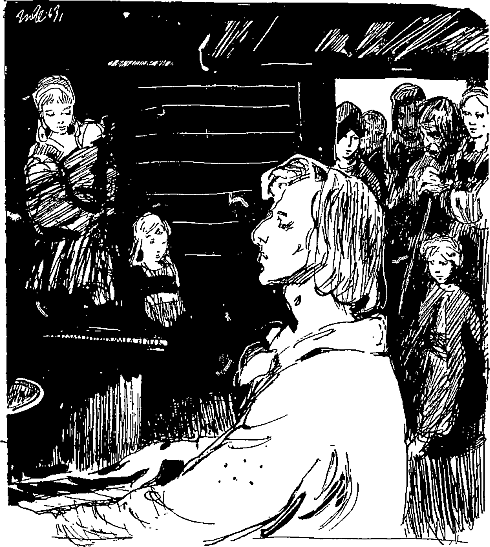

Во время первого концертного путешествия, еще не выезжая из пределов Польши, по дороге из Варшавы в Вену, Фридерик остановился в деревенской корчме в ожидании сменных лошадей.

Ему пришлось долго дожидаться. В комнате, где он задержался, стояло фортепиано, старое, облупившееся, весьма неказистое на вид. Корчмарь сказал, что пан Городовский, хозяин здешних мест, пожертвовал ему это сокровище.

— Теперь проезжающим будет весело. Если нанять еще цимбалиста и скрипача, составится целое трио.

Фридерик подошел к фортепиано и взял несколько аккордов К его удивлению, оказалось, что оно не расстроено. Он уселся и стал наигрывать, потом увлекся, сыграл первую вариацию «Дон-Жуана»[79]. Ему казалось, что он играет лучше, чем играл на вечере в консерватории. Закатное солнце проникло в корчму и золотило клавиатуру и пальцы…

Внезапно его поразила наступившая странная тишина, непохожая на ту, какая была вначале в пустой комнате, — насыщенная, напряженная тишина переполненного помещения, где находятся заинтересованные люди. Так было в зале Варшавской консерватории, когда он там выступал. Ему не хотелось нарушать иллюзию, и он не повернул головы, продолжая играть, но во время паузы он явственно услыхал вздох, раздавшийся за его спиной.

Он огляделся — комната была полна народу. Деревенские хлопы стояли и слушали, сняв шапки. Тут же были женщины с притихшими детьми. Никто не шевелился. А за окном стояла толпа, в полуотворенную дверь просовывались головы.

Смотритель вошел и сказал, что лошади поданы. На него зашикали, замахали руками. Много глаз устремилось на Шопена с одинаково благодарным, просящим выражением. И он продолжал играть. Эти люди не знали, кто он и откуда. Но музыка нашла отклик в этих простых сердцах.

Упоенный юношескими надеждами, Фридерик скоро забыл свой импровизированный концерт в польской корчме. Целая жизнь открывалась перед ним, мало ли будет подобных и иных встреч? Но только через двадцать лет, когда жизни осталось совсем мало, он вспомнил этот случай, похожий на сон.

— Символическая встреча, — сказал художник.

— Да. И теперь Шопена понимают все народы, весь мир.

— Ну, до этого еще далеко.

… Вот что значит переселиться мысленно в девятнадцатый век. Еще далеко!

Горелов вспомнил, что Делакруа в своих дневниках пишет о будущем, об искусстве новых поколений. Бывают путешествия и в страну Будущего.

— Воображение человека способно на многое, — сказал художник.

Как же он представляет себе будущее искусство?

Но это была уже тема для другой книги. И потому разговор прекратился.

«Кажется, материала накопилось достаточно, — думал Горелов, — и если я даже опишу все эти мои встречи…»

И он начал свою маленькую повесть — преддверие к большой книге, которая еще будет написана.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

ВЕРЛЕН (ВАРЛЕН) ЛУИ ЭЖЕН

ВЕРЛЕН (ВАРЛЕН) ЛУИ ЭЖЕН (род. в 1839 г. – ум. в 1871 г.) Выдающийся лидер французских рабочих и анархистов-бакунистов, лидер Первого Интернационала во Франции, один из руководителей Парижской коммуны. Луи Верлен родился в деревне Вуазен на Марне 5 октября 1839 года в

Эжен Ионеско. Носороги Опыт театра абсурда

Эжен Ионеско. Носороги Опыт театра абсурда Постановка Марка РозовскогоПремьера – январь 2006 г.Эжен Ионеско о своей пьесе (фрагменты статей):…«Носорог», конечно, антифашистская пьеса, но это еще и пьеса, направленная против всех видов коллективной истерии и против тех

РОДСТВО С ДЕЛАКРУА

РОДСТВО С ДЕЛАКРУА Влияние Матисса на развитие современного искусства простирается очень далеко, и это вполне искренне признает один из теоретиков кубизма Андре Лот: «После эмпиризма импрессионистов (которого избежал Ренуар, столь же дисциплинированный, как и Сезанн,

Глава 7. Безупречный во всем Эжен де Богарне

Глава 7. Безупречный во всем Эжен де Богарне Генерал Эжен де Богарне, пасынок Наполеона (сын его жены Жозефины от первого брака), принц Империи и вице-король Италии, в 1812 году был командиром 4-го корпуса Великой армии.Его женой к этому времени была принцесса Августа-Амелия

Эжен Ионеско «А человеческое достоинство?»

Эжен Ионеско «А человеческое достоинство?» В конце марта 1994 года на 82-м году жизни умер Эжен Ионеско.Передо мной несколько статей о нем — от 60-х годов и до последних, с сообщением о смерти. Любопытно проследить за их тоном, если взять даже одну и ту же газету разных лет. Боже

На баррикадах истории (Эжен Делакруа)

На баррикадах истории (Эжен Делакруа)

Основные даты жизни и творчества Эжена Делакруа

Основные даты жизни и творчества Эжена Делакруа 1798, 26 апреля — в Шарантоне, близ Парижа, родился Фердинанд-Виктор-Эжен Делакруа.1800 — Шарль Делакруа-отец назначен префектом в Марсель.1803 — Шарля Делакруа переводят на должность префекта в Бордо.1805, 4 ноября — Смерть Шарля