6

6

Было около пяти утра, когда я прибыл в Пожонь. Этот город был свидетелем моих первых концертов. Я полагал, что меня встретит устроитель гастролей, может быть, еще два-три музыканта, да и то сетовал на ранний час, поднявший людей на ноги. Да еще зимой! И вдруг у моста я увидел чернеющую толпу, которая волновалась, сдерживаемая полицейскими. Когда я въехал в город, многие из толпы прорвались мне навстречу. Оказывается, они собрались из-за меня! Раздавались крики: «Эльен[100], родич!» И с этого утра мое пребывание в Венгрии превратилось в сплошной праздник. Я узнал, что даже сейм отменил свои собрания ради моих концертов. Это было нечто неслыханное, чего я, конечно, никак не ожидал.

Я не задумывался тогда, к кому относятся эти овации, повторяемые в каждом венгерском городе: к уроженцу ли здешних мест, или к артисту, или, может быть, к жителю Франции, которая помнит дни революции? Это было так важно для пробуждающейся Венгрии. Во всяком случае, никакой триумф, сопровождавший меня за долгие годы странствований, не мог сравниться с той встречей, которой почтили меня в родной стране. Тут было что-то совсем особенное, неповторимое, совсем непохожее на азартные вызовы публики, — какое-то общественное празднество, торжество гражданского духа; я не мог отнести это только к себе. Нет, венгерский народ выражал свои патриотические и революционные чувства, а мой приезд был поводом для этого.

Такая же встреча ожидала меня и в Пеште.

Столица Венгрии показалась мне довольно большой и пестрой. Многое изменилось здесь со времен моего детства. Правда, и теперь лишь некоторые улицы были вымощены. И высокие дома попадались лишь в центре города. Но даже и здесь жизнь прекращалась к десяти часам вечера, когда отдельные фонари, скудно освещавшие улицы, окончательно гасли. Но днем Пешт был многолюден, куда многолюднее, чем двадцать лет назад. На улице вдали — море голов. Представители богатых сословий, кто в богатых колясках, кто верхом, а кто пешком, ведя свою лошадь, как корову, а кто и без нее, проходили бесконечной вереницей. Повсюду, как и в Вене, раздавалась музыка. На некоторых улицах слышалась игра небольших цыганских оркестров, которые здесь назывались «банды». Они очаровали мой слух. Я то и дело останавливался посреди улицы, а по вечерам заходил в кабачки, где собирались цыгане, и, если не был занят в концерте, подсаживался к какому-нибудь столику и до одурения слушал.

На улицах эти «банды» играли рядом с другими уличными артистами, клоунами, жонглерами, певцами. Музыканты усаживались прямо на траву, покрывающую улицы, особенно на окраинах, и начинали свой импровизированный концерт.

Я долго принимал музыку этих ансамблей за цыганскую и даже писал об этом. Я ошибался: то была венгерская музыка, но исполняемая нашими цыганами; они-то и вносили в исполнение особый оттенок дикой таинственности. Многие из этих цыган так и родились в Венгрии и играли те самые венгерские чардаши и вербункоши, которые были известны их отцам и дедам.

Вербункоши, как я узнал тогда, были плясками рекрутов, вербовочными танцами, выросшими из куруцких песен конца семнадцатого столетия. И в начале восемнадцатого они распевались солдатами армии Ракоччи. Вот отчего музыка вербункошей так горделива, крылата, полна огня и силы. Это были патриотические песни. Но музыка вербункошей инструментальная — я только мысленно слышал в ней слова и мог бы пропеть их. Потом я нашел их в поэзии Шандора Петефи.

Напевы вербункошей и чардашей, эти частые форшлаги [101] и «неправильные» ударения, этот жар и зной, эта лихорадочная смена быстрых и медленных, самозабвенно пылких и задумчивых эпизодов, близость которых друг к другу так уместна и органична, — все это свело меня с ума. Я готов был часами слушать музыку цыганских «банд», так же как и городские венгерские напевы.

Я слышал странное мнение, будто городские песни — это нечто псевдонародное, лишенное благородства; так уверяют даже знатоки. Никогда не соглашусь с этим. Не может быть, чтобы только самые старинные крестьянские напевы — только они одни — были проникнуты народностью. Разве наши современники не заслуживают больше имени народа? Разве ремесленники и подмастерья не принадлежат к нему? И, наконец, разве городские мелодии не проникают в деревню и не влияют на ее напевы?

Неужели деревенский паренек, попавший в город, должен онеметь и оглохнуть, упрямо повторяя лишь то, что помнил с младенчества? Нет, народ не вымирает, его песни не скудеют, сокровищница песен не стоячий пруд — это полноводная река с могучим течением. То, что создано народом, всегда достойно внимания, а я, любивший и любящий все современное, вовсе не склонен отдавать предпочтение старинной песне перед тем, что живет сегодня. Народ моего девятнадцатого столетия, народ, жаждущий свободы, поет свои современные песни. Как же мне не назвать их народными?

Мелодии, рожденные чуть ли не в глубине веков, кристально чистые и строгие, я мог, вероятно, услыхать в Доборьянах — в местечке, где я родился. Во время путешествия по Венгрии я провел в Доборьянах несколько дней, бродя по знакомым местам, узнавая их и не узнавая. Я слонялся вокруг знакомого дуба, вспоминая давнишние игры в компании цыганских ребятишек. Здесь я гулял с отцом. Я увидал памятный холм и три деревца недалеко от того домика, где жил священник, обучавший меня грамоте. Многих уже нет на свете. Но вокруг все тот же народ, угнетенный и гордый, добродушный и выносливый, подросшие ребятишки, состарившиеся ровесники моего отца. Все те же цыганки со множеством юбок и звенящими монистами в несколько рядов. Я вижу их серьги, их растрепавшиеся косы, их младенцев, напоминающих ангелочков Мурильо…

Старая цыганка подошла ко мне и предложила погадать. Я рассеянно протянул ей руку, в которую она впилась скрюченными пальцами. Она что-то долго шептала, и я наконец отнял свою руку, протянул цыганке серебряную монету и тем незначительным запасом венгерских слов, которые были в моем распоряжении, дал ей понять, что не хочу испытывать судьбу — пусть будущее останется неизвестным.

— Напрасно, мой соколенок, — сказала она. — Судьба у тебя счастливая, а жить ты будешь до…

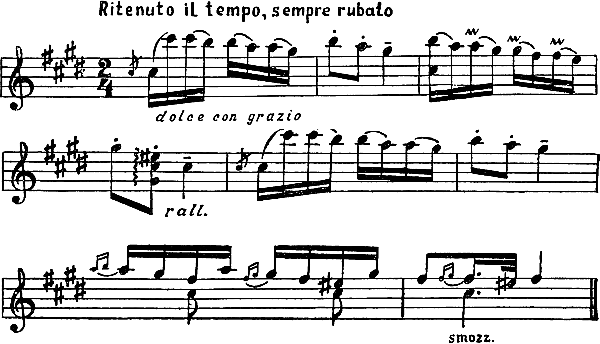

Я перебил ее, решительно отказавшись от дальнейших пророчеств. Зато я записал прелестную мелодию, немного заунывную, но полную свежести. Ее пропела внучка моей предсказательницы — девчурка лет четырнадцати. Я внес эту мелодию в свою записную книжку, а через много лет развил ее в рапсодии до диез минор. Я пою ее мысленно и теперь:

Четвертого января я играл в Пеште. Этот концерт я некогда описал Мари, но не так и не теми словами, как следовало. Внешне я описал его верно и ничего не прибавил. Действительно, я вышел на сцену в национальном костюме, а после того как сыграл «Ракоччи-марш» — эту венгерскую «Марсельезу», на сцене появились несколько жителей города тоже в национальных костюмах и преподнесли мне саблю, украшенную бирюзой и рубинами. Меня опоясали этой саблей, а потом проводили всей толпой при свете факелов и возгласах: «Эльен!»

Зная, как Мари чувствительна к внешним признакам славы, я и описал ей только внешнюю сторону. Но не написал, что я чувствовал: к гордости примешивалась горькая мысль, что я так мало сделал для своей родины. Ничего не сделал. Только родился в этой стране.

Так думал я тогда. А теперь, через сорок лет?

Исполнил ли я свой долг? Кто может сказать это о себе? Только отдавшие свою жизнь герои и мученики — вот кто исполнил свой долг до конца! А художник всегда должник — он не успевает создать свое лучшее. Я и теперь в бесконечном долгу перед Венгрией — и не только перед ней…

Вспоминаю свой разговор с моим молодым другом Ласло Тёлеки через много лет после венгерской революции.

— Мне кажется, друг мой, — сказал он мне, — вы находитесь в плену у ложных идей. Вы говорите, что должны были сражаться и погибнуть. А мне кажется, ваш долг перед народом был в том, чтобы остаться жить. Вспомните Шопена: как много выиграла Польша оттого, что еще целых двадцать лет после ее несчастья он продолжал создавать бессмертные творения.

— Шопен исключительно польский композитор, — возразил я, — вся его жизнь до последнего вздоха была отдана родине.

— А ваша, Ференц? Разве вы не выразили дух Венгрии? Разве ваши рапсодии и национальные мелодии не говорят об этом? А «Гранская месса»? А «Ракоччи-марш»? Недаром цензура запрещает его печатать и исполнять. А разве ваше «Погребальное шествие» не есть полный ответ на требование народа? Помните?

И Тёлеки прочитал с чувством:

Если ж мрак лихих времен настанет,

Траур ты над струнами развей.

Флейтой ветра пусть напев их станет

Средь осенних плачущих ветвей.

Чтоб ее рыдания звучали,

Нам напомнив старые печали…[102]

— Все это так, — ответил я, — но, Ласло, друг мой, стихи, прочитанные вами, напомнили мне другие, тоже вам известные.

Я имел в виду прекрасную песню нашего Верешмарти:

Мадьяр, за родину свою

Неколебимо стой.

Ты ею жив, и будешь ты

Укрыт ее землей.

Другой отчизны не ищи

И смертный путь тут встреть.

В беде иль в счастье должен ты

Здесь жить и умереть.

— Тогда, Ференц, — сказал Тёлеки, — отчего же вы не остались у нас? Ведь была же причина?

— Да. И вы знаете какая!

— Знаю! — воскликнул он. — Вы были одержимы идеей: мчаться по всему свету и открывать людям богатства музыки, накопленные веками.

В этом была ваша миссия. Тогда как вы можете, опустив голову, упрекать себя в чем-либо? Разве вы больше не верите в свое призвание? В самого себя?

— Верю, — сказал я. — Но подобные мысли еще не раз вернутся ко мне. Это стучит кровь венгра.

Ноги по временам отказываются служить. Сидеть на одном месте без толку я не люблю, лежать — тем более. Я двигаюсь, но очень медленно, пока наконец не становится легче. Вчера долго бродил в саду. Садовник обратил внимание на мое шарканье. Он тоже стар, но выглядит бодрее, чем я. Иногда мы обмениваемся двумя-тремя фразами.

— Климат становится холоднее, — говорит садовник. — Мадонна рассердилась на нас.

— Я столько ездил по свету, — отвечает старый музыкант, — что теперь мне кажется, климат везде более или менее одинаков.

Садовник молчит. Не думает ли он, что климат родины все-таки теплее?

Нет, надо быть правдивым, добраться до сути! Человек склонен либо яростно защищаться, либо безжалостно бичевать себя. Разговор с Тёлеки не успокоил мою совесть до конца. Я должен был сказать: «Ах, Ласло, я люблю свою родину; много музыки, идущей из глубины сердца, я посвятил ей и был бы счастлив, если бы свет узнал не только мои венгерские рапсодии, но и все, что вдохновлено моей любовью к Венгрии. Но у меня много других равных и не менее пылких интересов. Хорошо ли это или плохо — не знаю; иногда мне думается, что художник должен быть человеком одной мысли, одной страсти. Но я таков, каким создала меня природа и каким сделала жизнь».

Я никогда не верил в загробный мир, не верю и теперь. Но если бы вдруг узнал, что он существует, то выразил бы одно заветное желание.

Я хотел бы проснуться летним утром у того холма в Доборьянах, где играл много лет назад с цыганскими детьми. И слушать песню венгерской девушки о витязе Яноше и его Илушке[103]. А потом… взвиться и улететь и долго летать над землей, чтобы узнать, что делается с людьми во всех частях света и как они продолжают свою беспокойную жизнь.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК