Саша Соколов: «Нужно забыть все старое и вспомнить все новое»

Эту фразу Соколов произнес в ответ на мой вопрос о новой книге, заданный после того, как он закончил свой третий роман, «Палисандрия». Четвертого пока что не последовало, хотя тогда Соколов сказал, что занят «изготовлением сковороды» для новой книги, «испечение» которой требует исторгнуть из памяти предыдущую[449]. Фразу можно отнести к основной теме всех романов Соколова, а именно времени. «Вспомнить все новое» говорит о значительности памяти для автора, которая возникнет в будущем, как будто ее функция и есть объединение будущего и прошлого. Или попросту, все в будущем – с той важной разницей, что его определение теоретизирует время, этим оно и интересно.

Опубликовав в течение десяти лет с лишним три блистательных и очень разных романа, он на много лет замолчал. Правда, в своем эссе «Palissandr – c'est Moi?», прочитанном в Университете Южной Калифорнии в 1985 году, Соколов признался в любви к медлительности: «Ах, Лета, Лета, писал один мой до боли знакомый, как пленительна ты своею медовой медлительностью, как прелестна. Текст летейской воды излучает невидимую, но легко осязаемую энергию»[450].

Первым его романом была элегическая «Школа для дураков» (1976), в которой звучит «расщепленный» голос школьника, страдающего раздвоением личности. Главный герой «Между собакой и волком» (1980) – язык, одновременно выспренный и просторечный. Из всех трех романов этот требует самого деятельного читательского соучастия. «Школа» была написана еще в России, когда Соколов работал егерем в верховьях Волги, но издана была уже в эмиграции («Ардис», 1976). Получить выездную визу Соколову помог австрийский канцлер Бруно Крайский, обратившийся к Брежневу с просьбой отпустить того в Австрию для воссоединения с австрийской невестой. Это случилось после долгих мытарств, кончившихся ее голодовкой в Вене и его – в Москве.

Одним из препятствий был его отец, генерал ГРУ Всеволод Соколов: он дергал ниточки за кулисами. Соколов-fils родился в Канаде в 1943 году; Соколов-p?re, тогда еще майор, состоявший при канадском посольстве, оказался замешан в краже канадо-американских атомных секретов, и в конце 1946 года его вместе с семьей выслали в Москву. Саше тогда было три года. Поэтому – а может, и по какой-нибудь другой причине – Сашу Соколова нередко задерживали на канадо-американской границе для выяснения обстоятельств.

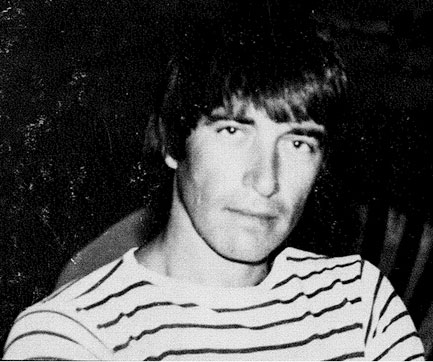

«Юноша с сигарой». Москва (1963)

Материал для «Собаки» Соколов собрал на Волге, но дописывал роман уже в Лос-Анджелесе, где мы с ним и познакомились в конце 1970-х. Промежуточность как металитературная тема есть во всех его книгах; в «Между собакой и волком» она задается уже названием, означающим время между днем и ночью, а повествование ведется рассказчиками, живущими в деревнях по две стороны реки и обменивающимися друг с другом письмами и затейливыми историями, и автором. В языковом и повествовательном отношениях промежуточность у Соколова проявляется в напряжении между реальным и фантастическим, живым и мертвым (смерть неизбывно присутствует в его творчестве; как он сказал в беседе со мной, «смерть неотлучима от жизни. Она всегда рядом, вокруг нас, в окружающих нас предметах. В некоторых из них ее облик проступает ясней. Например, в старых фотографиях»[451]; или, как пишет Сюзен Сонтаг, «фотография – реестр смертности»[452]); в расщепленном потоке сознания подростка в «Школе для дураков»; в межвременье, которое в «Палисандрии» (1985) называется «безвременьем». Историческое время Палисандр называет «ужебыло» – как он пишет, это перевод дежавю: «И однажды наступит час, когда все многократно воспроизведенные дежавю со всеми вариациями сольются за глубиной перспективы в единое ужебыло»[453].

Саша Соколов. Вермонт (1984)

В финале «Палисандрии» промежуточность героя, находящегося в «изгнании-послании»[454], раскрывается им самим: повествование, «как приличествует „гермафродитическому“ случаю», в конце переходит в средний род, изображая трансгендерность изгнания: «Отныне пусть ведают все: я – Палисандро, оригинальное и прелестное дитя человеческое, homo sapiens промежуточного звена, и я горжусь сим высоким званием»[455]. Роман заканчивается его словами: «Безвременье кончилось… Наступила пора свершений и подвигов»[456]. (Имеется в виду возвращение Палисандра на родину в роли спасителя.)

Промежуточное состояние (между отечеством и новым местом жительства с его чужим языком) – основа диаспорической идентичности, которую писатель – будущий эмигрант обретает еще в российском пространстве, засылая свои рукописи в тамиздат. Опубликоваться «там» для писателей брежневской эпохи означало пересечь границу, отделяющую их от чужого пространства. Беседуя со мной об эмиграции, он назвал ее писателей «лишними», а свое поколение – сидящим «между двух стульев», то есть промежуточным, хотя и состоявшимся[457].

* * *

Вечный скиталец, в 1989 году Соколов отправился в Москву с намерением там обосноваться и стал одним из первых известных писателей, вернувшихся из эмиграции. Пересекая границу в городе Чоп (Закарпатская область Украины), он повторил поступок своего героя, Палисандра, скитальца в безвременье, возвратившегося в Москву через тот же самый Чоп. Ехал Соколов из Греции, где Татьяна Толстая устроила ему жилье на берегу моря и где он обретался больше года[458]. Поклонница «Школы», в 1988 году она способствовала изданию выдержек из этого романа в «Огоньке».

Тогда мы с ним виделись в последний раз – кажется, в Переделкине. Особенно мне запомнился поход в Новодевичий монастырь, который в «Палисандрии» назван «Правительственным домом массажа». Палисандра ссылают туда после того, как кремлевские дети ненароком («без вины виноватости») убивают «дядю Иосифа» (Сталина), и кремлевский сирота становится в этом элитном борделе ключником. В той экскурсии участвовали Алик Жолковский, Борис Гройс и его жена Наташа, а также будущая жена Саши Марлин. Мне интереснее всего была прогулка по кладбищу: это – излюбленное пространство Палисандра, которое и я с детства люблю.

Московская жизнь Соколова и его подруги Марлин Ройл, бывшей чемпионки по гребле, которую Толстая прозвала «девушкой с веслом», не удалась. Из газеты я узнала, что в Греции Саша написал новый роман, но рукопись сгорела вместе с домом – по крайней мере, так он сказал журналисту. Вскоре его след пропал; как и другие его друзья, я потеряла с ним связь. Когда я спрашивала о нем общих знакомых, кто-то говорил, что Соколов живет в Израиле или в Канаде, кто-то (таких было большинство) – что ничего не знает. Лимонов рассказал мне, что в начале XXI века прошел слух, что Саша в Москве, и он даже поехал на его (якобы) выступление, но попал на мероприятие, к Соколову отношения не имевшее.

Более двадцати лет спустя, в 2012 году, в вечер переизбрания Барака Обамы президентом, Соколов оставил запись на моем автоответчике – поздравил меня со своим днем рождения, но не назвался, а я была у друзей: мы следили за результатами выборов, надеясь на победу Обамы над республиканцем Миттом Ромни. Мне пришлось прослушать запись несколько раз, чтобы опознать автора, хотя уверенности в том, что это Саша, у меня не было, так как он себя не назвал.

* * *

В свое время друзья шутили, что для каждого романа Соколову нужна новая жена, а он загадочно улыбался. Роман «Между собакой и волком» был закончен «под эгидой» Лили Паклер-Соколовой[459] в Лос-Анджелесе. Она преподавала русский язык – сначала в UCLA, затем у нас в USC, – благодаря чему мы с Сашей и познакомились; это было в 1978 году. Говорили мы в основном о русской литературе и общих знакомых из третьей волны эмиграции, которые меня тогда интересовали – еще и потому, что, как я пишу в другом месте, они были «настоящими» русскими оттуда. Меня поразило различие между Сашиными литературным и «обыденным» (он бы написал – «будничной повседневности») голосом; в жизни он был скорее малословен, подчас даже косноязычен. Думаю, он это сознавал, и оттого его дарственная надпись на моей «Собаке» гласит: «Оле, нашей чудной Оле. Саша Соколов, который все это написал»[460].

В те годы я увлекалась психологией Юнга, в особенности его архетипом андрогина, древним, вневременным мифом о всеобщей гармонии. Это было после смерти Владимира, когда мне впервые пришлось жить одной и искать для себя новую, самостоятельную идентичность; по Юнгу, андрогин есть объединение женского и мужского начал. (В середине 1970-х годов андрогинный идеал целостности возник в одном из направлений феминизма; этой теме посвящались конференции; слово проникло в язык моды, стали говорить об андрогинном стиле. Мое увлечение андрогином, однако, не отсылало к феминизму.) Я даже вела целый курс об андрогинности в западной культуре, начиная с Библии («Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их») и кончая русским духовным ренессансом рубежа XIX и ХХ веков. Гиппиус, как читатель уже знает, стала спутницей моей научной жизни; о ее увлечении андрогинностью я писала в своей первой книге, но всерьез начала ею заниматься только через несколько лет.

Тогда я стала утверждать, что андрогин осознается как идеал гармонии в периоды общественных и культурных кризисов; к нему обращались мыслители и писатели, настроенные на утопическое разрешение этих кризисов, в том числе через преобразование тела. Россия на рубеже веков оказалась плодотворной почвой. Борясь с неизбежностью биологической смерти, Владимир Соловьев, а затем Гиппиус проповедовали «эротическую утопию», основанную на воздержании (чтобы положить конец прокреации) и телесном перерождении, целью которых являлось физическое бессмертие. Вполне бредовая идея! Ею, впрочем, увлекались не только утописты эпохи fin de si?cle: к моему большому удивлению, сходные фантазии были у моего двоюродного деда, политического консерватора В. В. Шульгина[461]. Правда, он писал о них уже в конце жизни, сидя во Владимирской тюрьме.

В конце 1970-х я зачитывалась Соловьевым и Бердяевым, о чем рассказывала Саше, который, как мне казалось, складывал их в свою писательскую копилку, чтобы потом их идеи об андрогинизме спародировать в «Палисандрии». Ее герой оказывается не возвышенным андрогином, а гермафродитом, и устанавливает это не кто иной, как Карл Юнг. Когда я сказала ему об этом, он, по своему обыкновению, отверг мою догадку, заявив, что ничего не знал об андрогине / гермафродите Юнга! Даже будучи постмодернистом, Соколов настаивал на своей оригинальности, на том, что он все придумывал сам, а не черпал из копилки «ужебыло».

В его романе миф о всеединстве превратился в половую всеядность, а в плане литературного соревнования и скандала – как мне тогда казалось, в желание победить лимоновского «Эдичку». (Совершая очередной «вояж» в Париж, Палисандр живет на улице Rue des Archives; это один из тамошних адресов Лимонова. Соколов ездил в Париж в начале 1980-х и какое-то время жил у Эдика[462].) В «Палисандрии» отчасти пародируется и эротический роман как таковой, и роман Лимонова – Соколов изображает все мыслимые формы сексуальной деятельности; гермафродит Палисандр определенно превосходит Эдичку в своих любовных похождениях.

* * *

Саша был большим поклонником стихов Булата Окуджавы, который, как я пишу, весной 1979 года провел около месяца неподалеку от Лос-Анджелеса, в Калифорнийском университете в Ирвайне. Мы, конечно, все ездили туда его слушать, но и он приезжал к Соколовым. Саша повез его в Монтерей, где Булат остановился у Хотиных[463], наших общих знакомых – Леня и Галя преподавали русский язык в Военной языковой школе. Говорили, что Окуджава очень хотел ее посетить[464].

Через два-три года Соколов сам переехал на Монтерейский полуостров, одно из самых красивых мест на свете. Жил он в маленьком городке Pacific Grove (Тихая Роща), где я закончила школу. Там он поселился со своей новой подругой, Карин Ланделл. Именно она помогла ему заполнить писательскую сковороду, в которой испекался новый роман, «Палисандрия», – мой любимый, хотя «знатоки» считают лучшим романом Соколова «Собаку», а «обычные» поклонники – «Школу». Думается, что отчасти из-за неудачи «Собаки» у более широкой аудитории[465] он обратился к современной русской литературе, к историческому, мемуарному и эротическому жанрам, которые вообще-то презирал, и написал пародийные псевдомемуары «кремлевского сироты» Палисандра, страдающего «недугом графомании». (Еще «Палисандрию» можно назвать куртуазным романом, в котором пародируются рыцарский роман и декадентский стиль Серебряного века.)

Задумав конференцию, которая состоялась в мае 1981 года, я советовалась с Сашей, главным образом о том, кого из молодых писателей пригласить: одной из целей конференции было привлечение внимания к неизвестным авторам[466]. Участники говорили в основном об эмиграции и политике, Соколов же произнес слово «О себе» таким вот изысканным слогом:

…ведь в наших собраниях повисла масса вопросов. Ведь нам неймется не только сравнить их с висящими на наших же вешалках старомодными зонтиками и тростями, но и выпрямить эту согбенность, исправить эту вопросительную горбатость – словно бы раболепную, угодливую, а в сущности настырную и узурпаторскую. Вопросы пленяют нас. ‹…› А главное: чем делать стихи и вообще изящное и замечательное? И если нечем – то чем тогда заниматься? ‹…› На улице неотложных вопросов – праздник и ярмарка. В балагане политики, идеологии и тщеславия, где витийствуют околоведы и вещают пророки, – полный сбор. ‹…› А ведь упреждал, упреждал меня дядя Петя, малограмотный егерь из волжской деревни, где я тоже работал ‹…›: Санька, говаривал дядя Петя, не ездь в Америку. ‹…› Недавно я получил письмо от приятеля-браконьера ‹…› не сказывал разве тебе дядя Петя, чтобы не ездил куда не след? Не послушал – вот и не знаешь про нашу деревенскую жизнь[467].

Обсуждаем «Палисандрию» у меня дома (1985)

Если интерпретировать эти слова как высказывание о литературе в эмиграции, то получается, что писатели в ней стали одновременно «угодливыми» и «настырными», утратив самое главное: художественность, из писателей превратились в «политиков». А «околоведы» – это литературоведы, которые, как не раз говорил Соколов, зарабатывают на писателях.

Во время конференции подтвердилась его «шпионская» репутация: ко мне подошел «сыщик» из ФБР, предъявил документы, попросил показать ему Соколова и увел его на допрос. Потом Саша объяснял, что «органы» путают его с тезкой, Александром Соколовым, который считается шпионом, и регулярно допрашивают. Еще может быть, что за ним стали следить после того, как он получил канадское гражданство – в память об участии его отца в «деле Гузенко». Самое интересное, что в его выступлении на конференции был пассаж именно на эту тему, словно он все это предвидел[468].

* * *

В поисках постоянного места жительства «странствующий Соколов»[469] вскоре переехал в Канаду (где некоторое время работал на «Радио Канада»), оттуда – в Вермонт, где они с Карин прожили несколько лет и где он написал «Палисандрию». Там Саша подрабатывал лыжным инструктором, но, чтобы создать благоприятные условия для сочинительства, в 1986 году подал на стипендию Гуггенхайма[470], которую, впрочем, как я пишу в другой главе, получил Юз Алешковский – потому что его рекомендовал Бродский[471]. (Так многие считают.) Примерно тогда же Эллендея Проффер выдвинула кандидатуру Соколова на соискание престижной стипендии Мак-Артура (так называемой «премии гениев»), но он и тут потерпел неудачу и получил очередной удар по самолюбию. (Мне звонили из фонда Джона и Кэтрин Мак-Артур, чтобы обсудить кандидатуру Соколова, сообщив, что он попал в список финалистов.)

По предположению Эллендеи, отрицательный отзыв на Соколова дал тот же Бродский (в 1981 году эту стипендию выигравший). Известно, что Бродский его недолюбливал. Говорят, что, когда рукопись «Школы для дураков» – без имени автора – пришла в «Ардис», Бродский ее очень рекомендовал, решив, что она принадлежит перу ленинградца Владимира Марамзина. Узнав, что это не так, он свою восторженную рекомендацию отозвал![472] Бродский поддерживал или «своих» ленинградцев – Марамзина, Довлатова, – или менее талантливых писателей, чем он (вроде упомянутого Алешковского). В 1985 году я устроила в USC симпозиум, посвященный Бродскому и Соколову, но первый приехать отказался. Он вообще не любил участвовать в эмигрантских мероприятиях и, как мне казалось, боялся конкуренции. Быть может, он сознавал, что Соколов – достойный соперник, пусть и представлявший другую сферу литературы; возможно, Соколов действительно лучший, хоть и «немногословный», российский прозаик второй половины ХХ века. К тому же Бродский предпочитал литературный истеблишмент; Владимир Максимов и журнал «Континент» были ему ближе, чем лагерь Андрея Синявского, поддерживавшего и печатавшего в журнале «Синтаксис» молодых писателей, Соколова в том числе.

* * *

Зимой 1984 года мы с Аликом Жолковским поехали к Саше в гости на Новый год. Алик с удовольствием катался на горных лыжах и обсуждал с Сашей вопросы литературы, а я записывала на магнитофон наши с ним «медлительные» вечерние беседы. Одной из тем были интертекстуальность и стремление Соколова «изжить в себе набоковскую линию», которую ему приписывали критики – притом что Саша, по его словам, впервые прочел Набокова уже после того, как была написана «Школа для дураков». (Набоков очень редко высказывался о современной литературе, но «Школу» назвал «обаятельной, трагической и трогательнейшей книгой».) Вот что Алик написал в своем первом рассказе («Посвящается С.») о наших разговорах: «…Настойчивые попытки интервьюирования… несомненно свидетельствовали, что допрашиваемый С., начисто отрицающий знакомство с многочисленными, по мысли профессора З., родственными писателю С. произведениями русской и мировой классики, или прикидывающийся в своем запирательстве этаким дурачком-второгодником… и загадочный С., автор трех, наверное, самых красноречивых за всю историю отечественной словесности романов, никак не могли являться одним и тем же лицом, разве что очень и очень иногда»[473].

Среди повлиявших на него авторов Соколов назвал Бунина и Толстого: у первого он научился словесной «визуальности и предметности (как описать там галоши, или вот ту веревочку в чайнике, которая соединяет крышку с ручкой, описать какое-то пятно на штанах, которое как бы выходит на первый план)», у второго – «четвертому измерению прозы», когда она «принимает обличие другого искусства… как если бы на ваших глазах ожила скульптура»[474]; «Палисандрия» и была задумана как «грандиозный роман… своего рода скульптура, которую нельзя расщепить». Еще Соколов говорил о тяготении прозы к музыке: «…для меня музыка прозы – это самое близкое. Фортепьянная музыка – это и есть художественная проза». Из повлиявших на него современных авторов Саша назвал Аксенова («Затоваренная бочкотара») и Андрея Битова («Жизнь в ветреную погоду»).

Его высказывания о прозе напоминают об Андрее Белом, стремившемся к Gesamtkunstwerk (синтезу искусств), высшей точкой которого стал «Петербург». Вообще говоря, Соколов работал в традиции Белого. Вспоминается также немецкое название книги Бориса Гройса, «Gesammtkunstwerk Stalin»; в этой книге «Палисандрия» называется постутопическим текстом, потому что в ней «сталинская культура предстает как исторический рай, как породнение всего исторического в едином мифе. Крах этой культуры в то же время означает и окончательное поражение истории»[475]. Состояние изгнания из советской истории герой «Палисандрии» и называл «безвременьем».

* * *

Телефонный звонок прервал меня на этих самых словах. «Оля, это Саша Соколов», – произнес голос с другого берега. Он как будто услышал, что я о нем напряженно думаю, и откликнулся. Осуществилась добрая воля случая, столь мною любимая, настало ужебыло, вернувшее меня в милое, далекое прошлое, которое в тот момент стало настоящим – может быть, это тоже безвременье. Время «сплющилось». Мы весело проболтали часа два, словно наше общение и не прерывалось на двадцать пять лет. Иногда звучал гомерический хохот – я обзывала его Палисандром Дальбергом, которого Саша мне иногда напоминал: «Мой сын подрос в свое время», – сказал он о сыне от австрийской жены, которого никогда не видел, или: «Я литератор со спортивным уклоном» (несмотря на седину, он сохранил хорошую форму).

Рассказывая о своем старом приятеле Евгении Соколове (я познакомилась с ним у Саши в Вермонте), крестном сыне В. В. Шульгина, он вспомнил, что в его семейной библиотеке были старые советские издания книг Шульгина, которым его родители увлекались. Они много читали: «Литература – это единственное, что нас объединяло». (Как и у Палисандра, у Саши было тяжелое детство.) Разумеется, мы поспорили о политике: меня поразили его высказывания в поддержку Путина – тот, мол, «спас Крым от того, что происходит в Восточной Украине» (имелась в виду братоубийственная война), а «крымчанам будет лучше в России» (Крым он назвал своей «летней родиной»). В ответ я рассказала ему, что летом виделась с Эдиком, который тоже одобрял российскую политику на Украине.

С помощью Марлин, жены Саши, с которой он прожил уже четверть века, мы восстановили «хронологию» его женщин между Карин Ланделл и Марлин, вспомнив Валентину Гольдфарб[476], от которой у него есть дочь, и Татьяну Ретивову[477]; обеих я знаю. Марлин хорошо зарабатывает как тренер по гребле, пишет о гребле книги и даже учит гребле по Интернету. Соколов же очень иногда дает уроки бега на лыжах.

Напоследок Саша и Марлин, чокнувшись, выпили за мое здоровье белого вина, и я сделала то же самое, только беззвучно. Они пообещали приехать ко мне в Калифорнию. В 2012 году, то есть три года тому назад (когда он оставил запись на моем телефоне), Саша звонил от нашего общего друга Александра Половца. Мы поговорили и о нем, основателе и бывшем редакторе газеты «Панорама», который печатал всех писателей, независимо от их политических воззрений и литературных репутаций. Кажется, я познакомилась с Половцем именно у Саши с Лилей, когда к ним приезжал Окуджава. Половец тогда как раз задумывал «Панораму»: в мае 1981 года этот еженедельник всячески освещал конференцию по третьей волне эмиграции, думаю, что по его инициативе. Он очень хороший человек. Невзирая на политические разногласия, дружил и дружит с Лимоновым – как и Алик Жолковский, он даже побывал у него в Москве, чего не делали другие эмигранты.

Максим Гуреев. Соколов в Крыму (2007)

«Медовую медлительность», которую «до боли знакомый» Соколова применил к Лете, я позаимствовала при чтении последней книги Саши Соколова – «Триптих» (2012), вышедшей через двадцать семь лет после выхода его последнего романа. Это было вскоре после нашего разговора. Соколов назвал свой новый жанр «проэзией»; это проза, перетекающая в поэзию и обратно: бесконечные метаморфозы в «Триптихе», визуальные, звуковые и словесные, описывают все то же «ужебыло» – и авторское сознание, только в более концентрированной форме; слова, разные по значению и этимологии, в книге сопоставляются, создавая новые словесные и музыкальные взаимосвязи («перламутр переливается», «имманентное именно», «узами узости», «изумительных изумрудов», «извините за взвинченность» и т. д.). Подлежит метаморфозам и авторское сознание, превращающееся то в одинокий тростник и ветер, то в насекомых и птиц. Мне немедленно захотелось выразить Соколову восхищение; я позвонила ему в Британскую Колумбию, но вместо живого голоса услышала запись на автоответчике.

Закончу словами Александра Гольдштейна, который был знаком с Соколовым в Израиле, где тот жил несколько лет:

Я запомнил, о чем говорили мы, начав есть и пить в сумерках, между собакой и волком, завершив крепко за полночь, но обстоятельства Соколова, уже настолько запорошенного бродячим отшельничеством, что траектория его передвижного скита, подобно скитальчествам воина-одиночки, скрылась от глаз мира, – обстоятельства эти остались для меня неотчетливыми. ‹…› Сама судьба его, в сплетении вынужденных положений и личной воли, была сделана из непроницаемого материала, вдобавок завернутого в темную ткань… все в ней туманилось, таяло, как медуза на отмели. ‹…› Саша, где этот роман, ведь после «Палисандрии» канули годы? Сгорел, отвечал Соколов тем же обаятельным, вдумчивым ненапрягшимся голосом. ‹…› Неужели трудно было снять копию? ‹…› Событие можно было занести в летопись, но оно не подлежало ни сожалению, ни проклятию, ни каким-либо другим оценкам и чувствам. ‹…› Это он, не другой, рассказал о людях, уже тем заслуживших слова сострадания, что никому больше до них не было дела, о мальчике с созерцательно отстающим умом, о колченогих приволжских каликах, бобылях и бобылках, собирателях ветоши, нищете, гиблой любви, о кунсткамерном сироте кремлевского детства, а ежели молвит, что никаких заслуг у них нет и даже слов они не заслуживают, в ответ заметим: вы правы, конечно, но ведь они, хоть убогие, все-таки существуют, кто-то же должен за них заступиться, укутать их речью, как одеялом. ‹…› Стиховая проза «Между собакой и волком» и незабываемые стихотворения в ней ниспадают из купола братского соболезнования, ободряющего родства, так что, если кому интересно частное мнение, оповещаю, что я бы наградил Соколова пальмовой ветвью лучшего русского писателя современности, благо пальм растет у нас много[478].

Кода. Вопреки своему отшельничеству, Саша согласился на большое интервью с моими аспирантами, которое мы провели в 2015 году. Его можно послушать и посмотреть в Интернете[479], к чему я читателя приглашаю. Оно и в действительности этого заслуживает.

Когда в Беркли недавно гостил Владимир Сорокин, в разговоре со мной он назвал «Между собакой и волком» лучшей русской прозой второй половины ХХ века. Мне же очень понравилась «Метель», с которой он у нас выступал, – то, как в ней перемежаются классическое повествование, фантастика, пародия, миф, визуальность, сюр и подлинные чувства. Может быть, это лучшая проза Сорокина.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК