Настоящий роман

Настоящий роман

1

Конечно, Усталый Гигант предпочел бы читать о новых нашествиях марсиан, или о новых открытиях Кейвора, Гриффина, Гибберна, или о страданиях несчастного мистера Скалмерсдейла, побывавшего в Стране фей, о чудесах Волшебной лавки, но Уэллса все больше и больше привлекал совсем уж, казалось бы, ничтожный мистер Кумс («Красный гриб») — типичное порождение Страны суконного реализма.

«Есть у нас один гениальный человек, — с присущей ему проницательностью написал Гилберт Кит Честертон в книге «Еретики». — Сейчас он художник, но прежде был ученым. Это мистер Герберт Уэллс. Литературное творчество он начал с неистовых видений — видений предсмертных мук нашей планеты, а потом писал все более и более необузданные истории о том, как зверей превращают в людей, а ангелов отстреливают, словно дичь. А дальше он создавал вещи еще более смелые, нежели эти богохульства; он предсказывал политическое будущее людей; предсказывал его с непререкаемым знанием дела и пронзительным описанием подробностей…»

И далее: «В мистере Уэллсе, прежде всего, поражает то, что он единственный среди блестящей плеяды своих современников не перестал расти. В ночной тишине можно услышать, как он растет. Самым очевидным проявлением этого роста является постепенное изменение его мнений, причем это не просто изменение мнений, — это последовательное движение по вполне надежному пути и во вполне определенном направлении. Когда-то мистер Уэллс утверждал, что в будущем различие между высшим и низшим классами станет таким огромным, что один класс поглотит другой. Какой-нибудь жонглер парадоксами, найдя однажды аргументы в защиту столь необычного взгляда, ни за что бы уже от него не отказался, разве что ради чего-нибудь еще более экстравагантного. А вот мистер Уэллс отказался. И пришел к твердому убеждению, во всех отношениях безупречному, что оба класса в конечном счете будут подчинены или ассимилированы неким иным классом — ученых и инженеров. Раньше он считал свою экстравагантную теорию истинной, а теперь полагает, что она неверна. Более того, мистер Уэллс пришел к самому ужасному выводу, к какому только может прийти литератор: к выводу, что общепринятая точка зрения может быть иногда единственно верной…»

И далее: «Ныне мистер Уэллс пребывает в радостно-бодрящем восхождении к консерватизму. Он все больше и больше убеждается в том, что традиционные представления живы, хотя и не выставляются напоказ. Он даже меняет некоторые свои взгляды на брак и науку. Раньше, если не ошибаюсь, он придерживался твердого убеждения, что человеческие существа можно успешно спаривать и улучшать их породу, как улучшают породу собак и лошадей. Теперь он так не считает. И не только не считает, но прямо написал об этом в своей книге «Человечество в процессе развития» («Mankind in the Making»), причем написал с таким сокрушительным здравомыслием и юмором, что я сильно сомневаюсь, что кто-нибудь еще сможет придерживаться таких взглядов. В конце концов, человек должен заниматься физическими упражнениями не потому, что он слишком толстый, а потому, что любит фехтовать, или скакать верхом, или взбираться на горы; и жениться человек должен именно потому, что влюбился, а не потому, что мир непременно следует заселить хорошими людьми…»

2

«Он даже меняет некоторые свои взгляды на брак и науку…»

Может быть. Но даже это Уэллс делал по-своему, не давая никому привыкать к его неожиданным гипотезам и идеям. Писательство нынче, указывал он еще в 1908 году в «Предисловии к первому русскому собранию сочинений», просто одна из форм все того же вечного неизбывного авантюризма. Искатели приключений прошлых веков сегодня сделались бы писателями. Если твоей книге посчастливится, указывал он, ты сразу превращаешься в человека обеспеченного, а значит, вырываешься из тесного круга. А не об этом ли мечтают все искатели приключений? Философы и ученые, военные и политические деятели, художники, всякого рода специалисты сразу становятся тебе доступны, ты — их ровня, тебе незачем больше читать о мировых событиях в газетах, потому что ты сам участник этих событий!

«Жизнь всегда увлекала меня безмерно, наполняла образами и идеями, — признавался Уэллс. — А теперь я люблю ее еще больше. Время, когда я был приказчиком, до сих пор живо в моей памяти и по-своему освещает мне путь. Неусидчивые, неоседлые люди никогда не смогут принять мир таким, каков он есть; но я, перестав быть бродягой, далеко шагнул от тех научно-фантастических идей, на которых основывались мои первые успехи. С каждым годом все фантастичнее кажется мне реальная действительность. Первая моя вещь в этом роде появилась в 1900 году («Любовь и мистер Льюишем»), вторая («Киппе») — в 1905-м. В промежутке между ними я создал нечто ублюдочное, некую помесь фантастики и реализма, — роман «Морская дева», в котором любовь, как мучительная страсть, символизирована в образе русалки. А с начала века я начал работу над третьей серией книг. Это мои социологические этюды. Я стал писать их почти случайно. Сперва завершил книгу под названием «Предвиденья», в которой, приняв мир как некую развивающуюся систему, попробовал рассказать о том, что может случиться с нами через сорок — пятьдесят лет, но, еще не окончив эту книгу, почувствовал необходимость написать другую, чтобы представить прогресс мира — как воспитательный процесс («Создание человечества»). А от нее пришел к «Современной утопии»…

Мы, англичане, парадоксальный народ — одновременно и прогрессивный и страшно консервативный, охраняющий старые традиции; мы вечно меняемся, но без всякого драматизма. Со времен Норманнского завоевания у нас менялись династии и церковные иерархии, но чтобы мы что-нибудь «свергли», «опрокинули», «уничтожили», чтобы мы «начали все сызнова», как это бывало почти с каждой европейской нацией, — это никогда. Революционная социал-демократия не встречает отклика в широких кругах английского народа. Тем не менее мы все гуще и гуще, плотней и плотней насыщаемся социализмом, а индивидуализм понемногу уступает место идеям общественной организации. Мы парламентарны по самой природе. Консерваторы, либералы и отъявленные социалисты ходят друг к другу в гости и за десертом обсуждают те уступки, которые можно сделать друг другу, — в равной степени не веря в какие-нибудь непоколебимые формулы и молчаливо допуская страшную сложность государственных и общественных вопросов. Это чувство, скорее национальное, тоже отмечено в моих социальных этюдах. И теперь, после большой теоретической работы, я, кажется, имею право отдаться своему призванию и приняться за изображение хотя бы небольшой части этого огромного, величавого зрелища жизни, постоянно дающего пищу моему опыту. Иначе говоря, я надеюсь после всех этих долгих приготовлений засесть, наконец, за писание бытовых романов и отдаться этой работе на много лет».

3

Отступление

Святослав Логинов (писатель):

«Разумеется, Уэллса я читал, но чтобы прочесть всего Уэллса — этого никогда не было. Впервые познакомился с его творчеством в начале 60-х, когда, по малолетству, на имя автора ещё не обращал внимания. Была у нас на даче книжечка рассказов, изданная в конце 40-х, а там — «Новейший ускоритель», «Похищенная бацилла» и что-то ещё. И тогда же творчество Уэллс а разделилось для меня на две части — фантастическую и реалистическую. «Новейший ускоритель» — фантастика, «Похищенная бацилла» — реализм.

Почему-то впоследствии я мало читал рассказов Уэллса и много — романов. Разумеется, были там и «Пища богов», и «Первые люди на Луне», и «Война миров», но настоящей любовью стала для меня «Машина времени». Ветхую книжицу 1928 года издания я перечитываю регулярно. А остальное — всего лишь прочитано. Особенно его утопии.

Также я читал (и с огромным удовольствием) реалистические произведения Уэллса.

Был в моей жизни пятилетний период, когда я целенаправленно начитывал мировую классику, читая по полтораста романов в год. Вот тогда я и обнаружил, что Герберт Уэллс не только фантаст, но писатель универсальный. Вопреки мнению Ю. Кагарлицкого, лучшими реалистическими романами Уэллса я считаю «Бэлпингтона Блэпского» и «Любовь и мистер Льюишем». А вот «Необходимая осторожность» кажется мне слишком публицистичной. Я читал произведения из сиреневого пятнадцатитомника в параллель с романами Джона Голсуорси. Реалистические романы этих двух англичан перекликаются и дополняют друг друга, но насколько мощнее звучит Уэллс!

Кто-то может не согласиться со мной, — не буду спорить.

Но над всеми книгами Уэллса стоит для меня роман «Сон» — самая реалистическая и одновременно самая фантастическая его книга. Удивительный сон, пригрезившийся человеку далёкого будущего, на самом деле является всего лишь жизнью рядового английского обывателя конца XIX — начала XX века. В этом нет ни полграна фантастики или хотя бы романтики, всё прозаично и приземленно донельзя. Безжалостным приговором любому фарисейству звучат время от времени удивлённые реплики слушателей: «Неужели так могло быть?» Перед нами даже не сатира, перед нами — суд и приговор викторианскому обществу, пощёчина общественному мнению. Вы, считающие себе культурными людьми, на самом деле вы — дикари! Ваше рождение, воспитание, учёба, ваша культура и обычаи, которыми вы так гордитесь, ваша жизнь и даже смерть в результате пошлого бытового убийства — всё это недостойно человека!

Произведение настолько мощное, что о нём до сих пор предпочитают помалкивать».

4

«Большинство людей, — так начинается роман «Тоно-Бэнге» («Tono-Bungay»), — разыгрывают в жизни какую-то роль. Выражаясь театральным языком, у каждого человека есть свое амплуа, и он поступает так, как подсказывает ему характер исполняемой им роли. Каждый человек принадлежит к определенному классу, занимает определенное место в обществе, знает, что ему положено, а когда умирает, соответствующих размеров надгробие показывает, насколько хорошо он сыграл свою роль…» И Уэллс вновь, в который раз, возвращается к любимому с детства Ап-парку, назвав его на этот раз Блейдсовером.

Помню, как вчитывался я в каждую страницу «Тоно-Бэнге» — где-то году в 1958, купив в «Когизе» знаменитый худлитовский двухтомник Уэллса. «Блейдсовер находится на Кентской возвышенности, примерно милях в восьми от Ашборо. (Каждое слово меня необыкновенно волновало. — Г. П.) Из его деревянной старенькой беседки, построенной на вершине холма, открывается (правда, скорее теоретически, чем в действительности) вид на Ла-Манш к югу и на Темзу. Его парк — второй по величине в Кенте; он состоит из эффектно рассаженных буков, вязов и каштанов, изобилует небольшими лужайками и заросшими папоротником ложбинками, где текут ручьи и вьется небольшая речка. Дом из светло-красного кирпича построен в восемнадцатом веке в стиле французского замка; все сто семнадцать окон выходят на обширную и благоустроенную территорию усадьбы, и только с башни видны голубые просторы, среди которых кое-где поблескивает вода. Огромный парк и большой дом, занимавшие господствующее положение над церковью, деревней и всей окружающей местностью, невольно внушали мысль о том, что они самое главное в этом мире; они олицетворяли господ, которые милостиво позволяли дышать и работать всему остальному миру — фермерам и рабочему люду, торговцам Ашборо, старшим и младшим слугам. Дом казался неотъемлемой частью всего окружающего, а контраст между его обширным холлом, гостиными, галереями, просторными комнатами экономки, служебными помещениями и претенциозным, но жалким жилищем священника, тесными и душными домиками почтовых служащих и местного бакалейщика был так велик, что иного предположения и не могло возникнуть…»

«Сто семнадцать окон…»

На всей улице Телеграфной, на которой я жил, столько бы не нашлось.

Деревянные дома Тайги казались темными от времени. За ними, стоило только пройти до конца Кирпичного переулка, начиналась такая же темная хвойная тайга; все величественное и контрастное, но ничуть не похоже на холмы Кента. Круглая тарелка репродуктора на кухне хрипло обещала северный или восточный ветер, на железнодорожных путях великой Транссибирской магистрали протяжно вскрикивали маневровые паровозы. Но вот все остальное…

«Чаепитие продолжалось почти три четверти часа, — вчитывался я, — и изо дня в день за столом велись одни и те же разговоры. «Не угодно ли сахару, миссис Мекридж? — спрашивала мать. — И вам не угодно ли, миссис Лейтюд-Ферней?»

Слово «сахар» действовало, как видно, возбуждающе на миссис Мекридж.

— Говорят, — начинала она тоном торжественной декларации (половина ее фраз начиналась этим словом), — говорят, от сахара полнеют. Многие знатные люди вовсе не употребляют его.

— Даже с чаем, мэм, — авторитетно подтверждал Реббитс.

— И вообще ни с чем, — добавляла миссис Мекридж таким тоном, словно это был верх остроумия.

— Что они еще говорят? — спрашивала мисс Файзон.

— Еще они говорят, — продолжала миссис Мекридж, — что доктора сахар не ре-ко-мен-ду-ют!

— В самом деле, мэм?

— Да, в самом деле. — И, обращаясь ко всем сидящим за столом, добавляла: — Бедный сэр Родерик до самой кончины употреблял много сахара. Мне иной раз приходит в голову: не это ли ускорило его конец?

Тут разговор прерывался и наступала торжественная пауза — в знак уважения к блаженной памяти сэра Родерика. Потом миссис Буч выступала с любимым номером своего репертуара. «Как хорошо, что вечера становятся короче, — говорила она. Или, если дни уменьшались: — А вечера становятся длиннее!» Это открытие всегда представляло для нее огромную важность. Моя мать, любившая сидеть спиной к окну, обычно считала нужным из уважения к миссис Буч повернуться, посмотреть на улицу и определить, убывает день или прибывает. Затем возникала оживленная дискуссия по поводу того, сколько времени еще остается до наступления самого длинного или, наоборот, самого короткого дня, и только исчерпав эту тему все замолкали…»

5

В домах Карягиных, Смоленцевых, Анучиных, Зоболевых, Беловых, Маевских, Шамовых — на улицах Телеграфной, Почтовой, Октябрьской, в том же Кирпичном переулке — велись такие же долгие и глубокие разговоры. «Дождя-то, считай, уже месяц нет…» Или наоборот: «Залило огороды-то совсем дождями…» Или, если дело происходило зимой: «Дороги перемело, и уголь не подвезешь…» И соответственно приводились какие-нибудь местные многое объясняющие приметы.

Разницы между собой и юным Джорджем Пондерво я не чувствовал.

А между взрослыми, на мой взгляд, вообще никакой разницы не существовало.

Ну да, сахар вреден, попробуй-ка отстоять за ним такую очередь! Да, дни становятся все короче, а скоро и дороги переметет. Всё вечно! Ничто не меняется! Правда, однажды на чердаке старого дядиного дома я наткнулся на ящик с древними церковными книгами, а среди них нашел потрепанное и пыльное еще дореволюционное издание книги Чарльза Дарвина «Происхождение человека». Значит, понял я, какие-то сомнения, какие-то страсти кипели и в наших краях.

Это бодрило. К тому же я влюбился.

Внезапно, как юный Пондерво. Но моя любовь выглядела еще безнадежнее.

Мидхерстская грамматическая школа, где Г. Дж. Уэллс провел два месяца своей бурной юной жизни

Томас Хаксли — знаменитый «бульдог Дарвина». Для Уэллса общение с этим профессором имело огромное значение

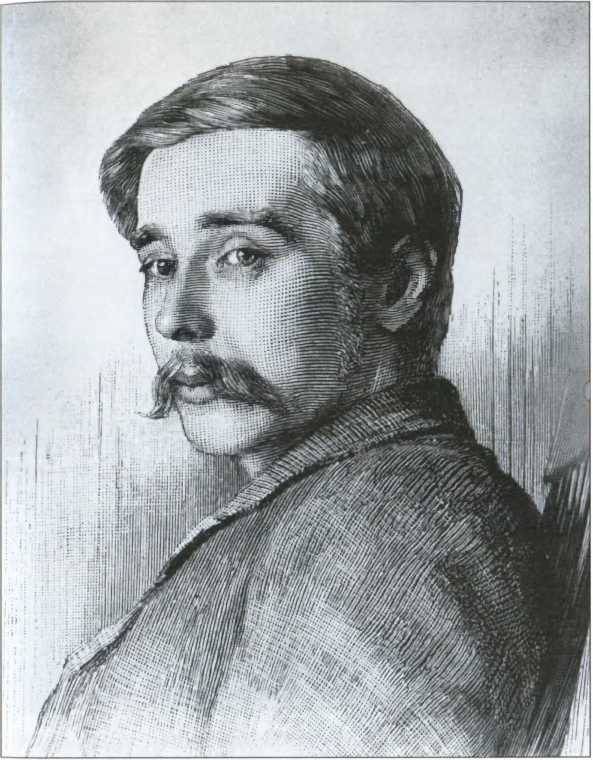

Г. Дж. Уэллс в молодые годы

Лондон — постоянная сцена для величественных экспериментов Уэллса

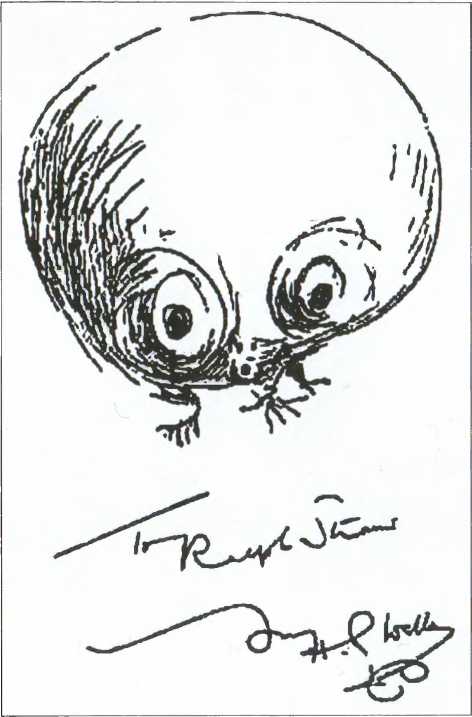

Марсианин в представлении самого Г. Дж. Уэллса. Автограф

Марсиане атакуют. Художник Ф.-Р. Пол

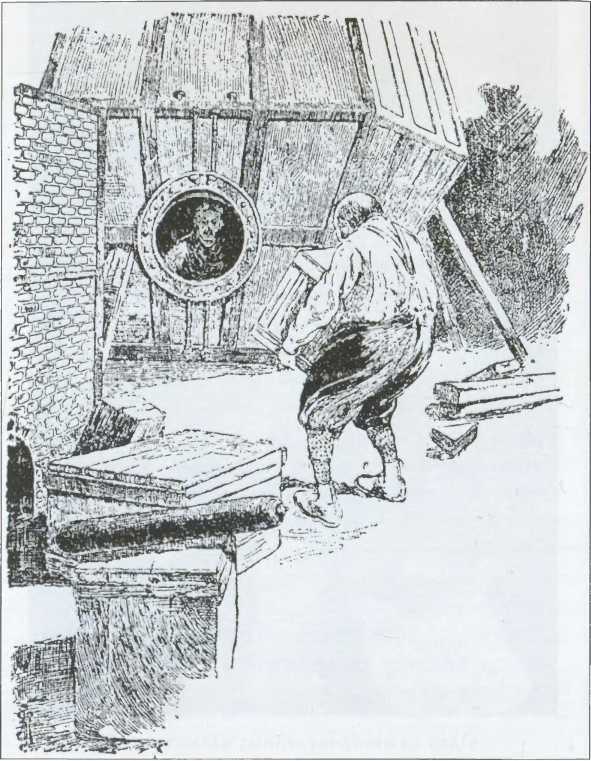

Одна из многочисленных иллюстраций к роману «Война миров»

Загрузка межпланетного аппарата Кейвора. Иллюстрация к книге «Первые люди на Луне»

Ленин слушает Уэллса. 1920 г.

Г. Дж. Уэллс, М. Горький и М. И. Будберг в 1921 г.

Игра для мальчиков в возрасте от двенадцати до ста пятидесяти лет…

Карикатура на Г. Дж. Уэллса. 1934 г.

А. Конан-Дойл

Дж. Конрад

Г.-К. Честертон

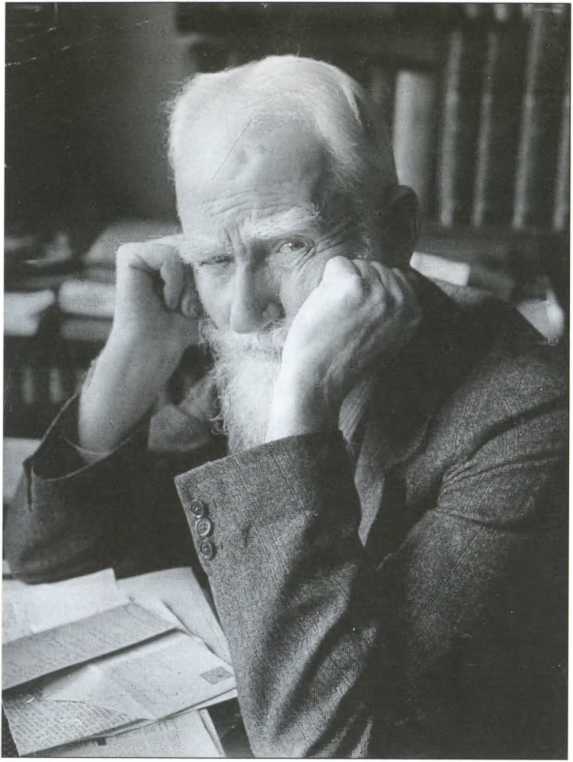

Б. Шоу — вечный друг-оппонент Г. Дж. Уэллса

Г. Дж. Уэллс: «Жизнь всегда увлекала меня безмерно, наполняла образами и идеями…»

Г. Дж. Уэллс считал, что «в мире имеются только две личности, к мнению которых прислушиваются миллионы: это Сталин и Рузвельт»

Г. Дж. Уэллс в Лондоне. 1939 г.

Г. Дж. Уэллс во время научной конференции. 1941 г.

Треножник на улице современного Лондона

Пиши я просто биографию Герберта Джорджа Уэллса, конечно, я опустил бы страницы всех этих многочисленных отступлений, но, думаю, фон, на котором нами когда-то прочтены те или иные книги, чрезвычайно важен. Чудесная (хотя и случайная) встреча юного Джорджа с девочкой Беатрисой и неожиданное (но не случайное) ее предательство казались мне зеркальным отражением моей собственной жизни. Правда, никто не потребовал от меня тогда, как потребовали от юного Пондерво: «Поклянись, что ты никогда не будешь ничьим слугой — никогда!» Впрочем, мне это и не надо было говорить. Это подразумевалось.

«Тетушка Сьюзен (жена аптекаря Джорджа Пондерво. — Г. П.) с любопытством рассматривала нас. Хорошенькая стройная женщина лет двадцати трех; помню, как меня поразили необыкновенно голубые глаза и нежный румянец, и круглый подбородок и длинная гибкая шея, выступавшая из воротника ее светло-голубого капота. Лицо тетушки выражало веселое недоумение, а вопросительная морщинка на лбу свидетельствовала о несколько ироническом желании понять, к чему это опять клонит дядя; видимо, она уже не раз убеждалась в тщетности такого рода стараний и теперь всем своим видом говорила: «О боже! Что он еще нам преподнесёт?»

6

А дядюшка Джордж много чего хотел преподнести миру!

Он злился: «Застывшее баранье сало — вот что такое этот Уимблхерст! Холодное застывшее баранье сало! Я завяз в нем по самое горло. Здесь не происходит никаких событий, и никто не хочет, чтобы события происходили! А вот в Лондоне, Джордж… Или в Америке… Нет, надо было мне родиться американцем! Там-то уж делаются дела! — вспыхивал он. — Скажем, спекуляции с фиктивным покрытием. Вкладываешь сотню фунтов, а товаров покупаешь на десять тысяч. Понимаешь? А есть способы и почище…

— Крупные операции? — отважился я спросить.

— О да, если ты займешься пшеницей или сталью. Но предположим, Джордж, что ты занимаешься какой-нибудь мелочью и тебе нужно всего несколько тысяч. — Конечо, он думал о своих возможностях. — Какое-нибудь лекарство, например. Ты вкладываешь все, что у тебя есть, ставишь на карту, так сказать, свою печенку. Лекарство, Джордж, ну, к примеру, рвотный корень… Закупи его побольше, скупи все запасы, понимаешь? Неограниченных запасов рвотного корня не существует, а людям он нужен… Или хинин. Начнется, к примеру, война в тропиках — сразу скупай весь хинин… В этом есть своя романтика. Романтика коммерции, Джордж!.. Вообрази, что ты завладел всеми запасами хинина в мире, а какая-нибудь помпадурша, жена миллионера, ни с того ни с сего заболела. И этот ее муженек-миллионер приезжает в Уимблхерст в своем роскошном автомобиле, предлагая тебе за хинин любую цену. Такое точно всех бы тут встряхнуло!»

7

Да что там Уимблхерст!

Дядюшка Джордж встряхнул всю Англию.

Скоро придуманная им лечебная настойка «Тоно-Бэнге» стала известна всем.

На голубой этикетке красовался ярко-розовый обнаженный гигант добродушного вида, а также было напечатано наставление, как принимать данную универсальную настойку.

Для Шотландии мистер Джордж Пондерво подготовил особый сорт — «Чертополоховый» (одиннадцать процентов чистого спирта!) — и выпустил плакат с изображением британца в клетчатой юбочке на фоне туманных гор. Не ограничиваясь основным продуктом, он начал выбрасывать на рынок разновидности. Первой стало средство для ращения волос, за ним последовал «Концентрат для улучшения зрения». Концентрат успеха не имел, зато «Средство для ращения волос» брали целыми коробками. «Почему выпадают волосы? Потому что истощены фолликулы». Деликатные вопросы и ответы подводили к кульминационному утверждению, что средство для ращения волос содержит «все основные элементы сильнодействующего тонического вещества, а также смягчающее и питательное масло, добытое из жира путем рафинирования, сепарации и дезодорации». Затем в ход пошли пилюли «Тоно-Бэнге», шоколад «Тоно-Бэнге». Дядюшка Джордж горячо уверял племянника, что только эти средства обладают по-настоящему питательными и укрепляющими свойствами. На плакатах и в иллюстрированных объявлениях изображались альпинисты, штурмующие неправдоподобно отвесные скалы, чемпионы-велосипедисты, мчащиеся по треку, жокеи на бегах в Экс-Генте, солдаты, расположившиеся на бивуаках под палящими лучами солнца. «Вы можете без устали прошагать целые сутки, питаясь одним только шоколадом Тоно-Бэнге!» О том, можно ли вернуться с помощью этого шоколада назад, дядюшка Пондерво умалчивал.

8

Жизнь мелкого аптекаря кардинально изменилась.

«Комнаты в Хардингеме (унылый и тесный Уимблхерст забыт. — Г. П.) вытянулись вдоль нарядного коридора, устланного мягким ковром. Приемную обставили строго по-деловому: два неудобных дивана, несколько стульев, стол под зеленым сукном и коллекция самых лучших реклам «Тоно-Бэнге». Разношерстной и чрезвычайно занятной публикой командовал на редкость преданный дядюшке свирепый на вид швейцар Роппер. В следующей комнате толпились те, кому было назначено: щеголи, великолепно одетые женщины, богословы-сектанты, духовные лица в гетрах, дельцы; были там и перебежчики из других фирм — молодые люди с университетскими дипломами, все народ неглупый, решительный, сдержанный. Дядюшка обычно сидел в кресле, поджав под себя ногу, с дорогой сигарой в зубах и со смешанным выражением подозрительности и блаженства на лице. «Заходи, Джордж? Налить тебе, Джордж?» Какие только финансовые чудеса ни совершались в Хардингеме в дни великого расцвета «Тоно-Бэнге»! В кабинете, выдержанном в коричневых с золотом тонах, дядюшка появлялся в вельветовой золотистокоричневой куртке. Он наживал огромные деньги. Он шагал по жизни триумфальным маршем. Все вокруг кипело и бурлило…»

9

А у молодого Пондерво своя жизнь.

У него жена (не Беатрис, нет, — Марион; чудесная Беатрис осталась в прошлом); он становится джентльменом и находит себя в настоящем деле — в авиации и кораблестроении. Если на человека обрушить золотой дождь, он ведь не сразу на корню разлагается. Джордж прекрасно понимает, что финансовая империя дядюшки построена на рекламном обмане, но что можно противопоставить законам рынка? В бесконечных спорах с Юрайтом — художником, другом — Джордж проводит многие часы. Они любят бродить по гигантскому городу, и надо признаться, Лондон им нравится. (Еще бы! Для Уэллса это была не просто столица Британии, это для него была столица будущего Единого мирового государства!)

«Впечатление грандиозности и многообразия усиливалось при взгляде на толпу, снующую по улицам и площадям. Когда я направлялся к Пикадилли, навстречу лился нескончаемый людской поток; женщины, проходя мимо, о чем-то шептались и казались шикарными и соблазнительными. Огромная толпа медленно двигалась по Гарроу-роуд мимо ярко освещенных магазинов среди ручных тележек, на которых тускло мигали лампы. Я увидел двух девушек с веселыми глазами, разговорился с ними и купил каждой по коробке шоколада; девушки познакомили меня со своим отцом, матерью, младшими братьями и сестрами, а затем мы весело провели время в трактире, где угощались и пили за здоровье друг друга…»

Кажется, все налажено, все теперь так и будет.

Но, как Ангел сжигающей любви, вновь появляется Беатриса.

Старая любовь не умирает. Зато гибнут финансовые состояния. Погибает сам дядюшка Джордж. Империя «Тоно-Бэнге» рассыпается в один момент. Даже экспедиция за таинственным куапом, привнесшая в роман атмосферу мрачного, не совсем ясного приключения, ничего не меняет. Поезд ушел! Жить можно только настоящим. «Милый, — в очередной раз клянется Беатриса Джорджу, разбившемуся на испытаниях своего летательного аппарата. — Я люблю вас. Если это сделает вас счастливым, я выйду за вас замуж. — Разумеется, она и в голове не держит такого варианта. — Дайте я поцелую вашу руку. Считайте, что я ваша. Хорошо? Я ваша, ваша, словно мы женаты уже пятьдесят лет…»

10

Казалось, Уэллс нашел наконец настоящего героя. Молодой Пондерво не участвует в финансовых махинациях дяди; он занимается реальным и нужным делом — строит миноносцы. Но в неправильном мире ничто не может развиваться правильно. Джордж теряет Марион, любящую его, теряет Беатрису, которую любит сам. Разорение дядюшки означает и его собственное разорение; единственное утешение — созданная им совершенная военная морская машина…

«Было уже утро, когда я возвращался с четырьмя измученными, голодными журналистами, которые получили разрешение сопровождать нас на миноносце по сверкающей на солнце реке мимо старого Тауэра. Ясно помню, как смотрел вслед этим ребятам, когда они уходили от реки по какому-то переулку расслабленной, утомленной походкой. Они были славные малые, но в их корреспонденциях, написанных в напыщенной, вырождающейся киплинговской манере, я выглядел всего лишь как скромная пуговица на самодовольно выпяченном брюхе Империи, хотя мой миноносец не предназначался для империи. Конечно, я предлагал его своей стране, но со мной не пожелали иметь дела. Теперь я и на родину смотрю без иллюзий».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Настоящий прорыв в парфюмерии

Настоящий прорыв в парфюмерии Габриэль по-настоящему повезло. До сих пор никто не решился производить духи Эрнеста Бо, потому что получалось очень дорого. Но Габриэль не интересовала цена. Она сказала Эрнесту, что заплатит любые деньги, если он создаст ей «запах

НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА

НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА Этому румяному мальчишке больше всего на свете хочется стать мужчиной. Настоящим мужчиной. Суровым и гордым.Ему надоело, что чуть ли не каждый взрослый может назвать его несерьезным ласковым именем или погладить по головке. Он с отвращением уклоняется

НАСТОЯЩИЙ КОММУНИСТ

НАСТОЯЩИЙ КОММУНИСТ В 1937 году я вступил в комсомол. Ничего особенного в этом не было большинство учеников нашего класса уже были комсомольцами. Но для меня в этом заключался особый смысл: я хотел стать настоящим коммунистом. Настоящими, или идейными, коммунистами для меня

«Я не настоящий дипломат»

«Я не настоящий дипломат» – После Сталина меня вернули в Министерство иностранных дел. В первый же год решили подготовить предложение окончить корейскую войну. Дело шло к тому, что она нам не нужна. Ее нам навязали сами корейцы. Сталин говорил, что нам нельзя было обойти

Настоящий террор

Настоящий террор Настоящий террор начался осенью 1918 года после убийства Урицкого 33*. Размеры он принял ужасающие. Офицеров и буржуев каждую ночь арестовывали сотнями, без пищи держали днями на баржах, потом расстреливали или увозили в Кронштадт, где убивали или топили.

Настоящий мужчина

Настоящий мужчина Алла Пугачева пела шуточную песню про «настоящего полковника», а Керк Дуглас уже по-серьезному — настоящий мужчина, покоритель многих женщин, секс-монстр, как его иногда называла желтая пресса.Керк Дуглас — человек взрывного темперамента, сам он

Настоящий истребитель

Настоящий истребитель Недостатки двигателя BMW 139 были очевидны для всех. Еще после первых полетовопытного Fw-190V1 с этим двигателем, на завод в Бремене привезли первый макет нового детища BMW. Внешне новый двигатель был очень похож на предыдущий. Конструкторы Танка сразу

Настоящий Дед Мороз

Настоящий Дед Мороз Вы думаете, легко раздобыть в сезон хорошего Деда Мороза? Да любого хотя бы?Со всей ответственностью и богатым опытом в этом деле отвечаю: это очень нелегко. Конечно, если у вас есть куча ненужных денег и вы живете в большом городе, где полно

Настоящий полковник

Настоящий полковник Вот какой забавный случай произошел с артистом на фильме «Петровка, 38». О нем рассказал его коллега по фильму актер Евгений Герасимов:– В достоверности он был, конечно, человеком уникальным. И очень заботливым, любил свою жену Музу. Я помню, как в

Мой настоящий роман. Сергей Иванович

Мой настоящий роман. Сергей Иванович Героем этого романа был тот рыжий господин Сергей Иванович, который так заинтересовал меня на помолвке и на свадьбе Нины Васильевны. Я встречала его впоследствии в деревне у Евреиновых. Он был их родственником и соседом по имению, куда

Настоящий министр культуры

Настоящий министр культуры Успешные гастроли БДТ в Париже и Лондоне завершились приемом у министра культуры СССР Екатерины Алексеевны Фурцевой, который был устроен ею в честь коллектива театра в банкетном зале гостиницы «Москва». Как восхищались мужчины этой женщиной,

«Настоящий филолог»

«Настоящий филолог» Так аттестовал Дж. Р. Р. Толкина его друг К. С. Льюис в одном письме 1939 г. На его взгляд, это обстоятельство было не менее важно для понимания Толкина и его творчества, чем его религиозная вера. Льюис мог иметь в виду многое. И вполне филологический

46: Настоящий я

46: Настоящий я «Я не собираюсь ничего приукрашивать, – пишу я ей в письме. – Я расскажу тебе обо всем, в чем мне требуется помощь, и если ты передумаешь, прочитав это письмо, я не обижусь.Я ем все и могу самостоятельно есть пищу, нарезанную кусочками, но с ножом и вилкой мне

НАСТОЯЩИЙ КОСМОЛЕТ

НАСТОЯЩИЙ КОСМОЛЕТ Более четырех десятков космических кораблей семейства «Союз» стартовали с космонавтами на орбиту. Заметим, что пилотируемых «Востоков» и «Восходов» было лишь 8, «Меркуриев» — 4, «Джемини» — 10, «Аполлонов» — 15.Таким образом, «Союзы» составляют больше