Глава IX Анна Павлова в жизни

Всем, кто знал и видел Анну Павловну, никакое описание не заменит и не дополнит впечатления, произведенного на них ее обликом, но для тех, кто ее не знал, и для будущих поколений я считаю нужным дать представление и об ее наружности. Для этого я хочу взять литературный портрет, нарисованный английским критиком Сирилом Бомоном. В своем некрологе об Анне Павловне он писал:

«Она обладала идеальным для танцев телом. У нее были прекрасные руки с удлиненными пальцами, ее ноги, особенно в подъеме, были великолепны. У нее было бледное овальное лицо с высоким лбом, темные, гладко зачесанные волосы, нос с легкой горбинкой, огромные глаза цвета спелых, темно-карих вишен. Бесподобна была голова на лебединой шее, и выражение лица, отчасти поэтическое, отчасти задорное, отчасти повелительное, постоянно менялось, как лицо самой природы. Тело ее было подобно самому чувствительному инструменту. Оно мгновенно откликалось настроениям танца, подобно тому как камертон вибрирует от всякого прикосновения».

При первом взгляде на Анну Павловну в ее городском костюме она не производила впечатления. По собственному признанию многих журналистов и людей из публики, им казалось невероятным, что эта хрупкая, с виду слабенькая женщина, с бледным лицом и гладко зачесанными волосами, так скромно одетая, была Анной Павловой, создающей на сцене образы чарующей грации и обладающей такой силой изумительного балетного мастерства. Но как только Анна Павловна начинала говорить и глаза ее останавливались на собеседнике, так сейчас же впечатление менялось и вновь совершалось чудо ее покоряющей притягательности.

Необыкновенная грация не оставляла Анны Павловны и в частной жизни. Все движения ее были так мягки, гармоничны и полны такой неотразимой прелести, что приходившие к ней неизменно испытывали чувство восхищения, глядя на нее, когда она гуляла, или разливала чай, или что-нибудь рассказывала. Лондонский «Радио Таймс» в своей статье об Анне Павловне приводит слова одного знаменитого поэта, что «самое прекрасное видение, которое ему привелось узреть, пронеслось пред ним однажды утром, когда, гуляя по террасе отеля в Амальфи, он увидел Анну Павловну, которая вышла на балкон и, не подозревая, что за ней кто-либо наблюдает, протянула руки, приветствуя красоту итальянского дня. Сколько таких прекрасных мгновений было, вероятно, у тех, кто знал ее…»

Сколько лиц мне говорили, как при первой же встрече с Анной Павловной они чувствовали, что перед ними необыкновенное существо. Духовная сила, излучавшаяся от этого человека, производила такое впечатление, что люди теряли желание анализировать, говорить с ней даже по тем вопросам, ради которых они пришли к ней. Это особенно удивительно потому, что простота и доступность были отличительной чертой Анны Павловны. Почти все импресарио, директора театров, артисты, приходившие увидеть Анну Павловну, удивлялись, как мало она походит на знаменитость, на «диву», избалованную поклонением всего мира. «Как она добра и человечна», – восхищались все, проведшие с ней хотя бы несколько минут.

Анна Павлова была иконой стиля своего времени. Она придумала и свой стиль одежды – многослойные тонкие покрывала, которыми она с легкой небрежностью обматывала свое стройное тело. Благодаря ей в моду вошли драпированные в испанской манере манильские шали с кистями и шляпки.

У Анны Павловны были чрезвычайно выразительные руки. В разговоре они все время принимали участие. Она так красноречиво иллюстрировала свои слова и мысли, что даже не понимавшие языка, на котором она говорила, по движениям ее рук угадывали, о чем идет речь, какую незаметную мелочь передавала в эту минуту их собеседница. Ее шея давала удивительно прекрасную линию постановки головы и перехода к плечам. Сложена была Анна Павловна необыкновенно пропорционально. У нее до конца жизни оставалась фигура молодой девушки, и это приводило в изумление всех портних. Ноги Анны Павловны, тонкие и нежные, с необыкновенным подъемом, были очень сильны и выносливы. За долгие годы своих выступлений, при постоянных переменах театров и климата, она имела лишь два инцидента со своими ногами.

Первый много лет тому назад случился в Сан-Луисе, в Северной Америке. Танцуя «вальс-каприс» в сандалиях, сделав совершенно спокойно и без всякого усилия движение, чтоб стать на полупальцы, Анна Павловна внезапно почувствовала, что с ногой что-то случилось: она не может на нее ступить. Это было в последних тактах последнего номера.

Занавес опустили, и Анну Павловну перенесли в уборную. Вызванный врач не мог ничего определить и посоветовал сейчас же ехать в лечебницу, снять рентгеновский снимок. Снимок тоже не обнаружил достаточно ясно – перелом ли это или нет. Так как через несколько дней мы должны были выступать в Чикаго – мы решили ехать прямо туда, отменив спектакли в других городах. На чикагском консилиуме врачи разошлись во мнениях. Американский хирург и еще один врач признали перелом косточки в тыльной части ступни и заявили, что Анне Павловне нельзя танцевать месяца два. Профессор же чикагского университета полагал, что это лишь надрыв связки и что через десять дней Анна Павловна может выступить.

Так и оказалось.

На ногу накладывался липкий бандаж, плотно державший ее. Постепенно нога окрепла, и через три недели после этого случая все пришло в порядок.

Анна Павловна объясняла, что это произошло оттого, что предыдущий номер она танцевала на каблуках и после этого переход на движение ноги в сандалии повлек какое-то неловкое движение, повредившее связку. После этого случая Анна Павловна боялась танцевать «вальс-каприс» в сандалиях и всегда исполняла его в танцевальных туфлях, находя, что они более стягивают и держат ногу.

Второй случай напугал Анну Павловну гораздо больше.

В балете «Амарилла» в адажио Анна Павловна, опускаясь на колени, увлекшись ролью, сделала это так резко, что можно было слышать даже в зале удар колена о пол. Но впервые Анна Павловна почувствовала какую-то неловкость только некоторое время после спектакля. Вызванный врач не нашел ничего серьезного. Другой предложил забинтовать колено, в то время как оно и без того уже с трудом сгибалось. Наконец, третий, известный нью-йоркский врач, осмотрев колено, решил, что Анна Павловна должна прервать турне и ей необходимо сделать операцию, результат которой покажет – будет ли она вообще в состоянии танцевать.

Анна Павловна и все мы, конечно, очень испугались, но как-то не верилось врачу, и Анна Павловна, хотя и с трудом, продолжала танцевать.

Попав в город Спрингфилд, мы узнали, что там существует известный специальный госпиталь для всевозможных профессионалов: атлетов, футболистов и т. д., и во главе этого учреждения стоит хороший и опытный врач.

Анна Павловна обратилась к нему, и он ее сразу успокоил, сделав применение диатермии, которая только что начинала входить в употребление, и посоветовал применять ее при всякой возможности, а помимо этого каждый день делать массаж.

Через несколько недель ноге было лучше, а по окончании сезона Анна Павловна уехала в Сальцомаджоре, где тамошние грязи окончательно привели ногу в порядок. Если вспомнить, что в среднем Анна Павловна танцевала около 220 раз в год, в самых неблагоприятных условиях, часто на невозможных сценах, то нужно признать большим счастьем, что за все время ее карьеры случилось только два инцидента.

Когда-то очень слабый ребенок, Анна Павловна сделалась сильной и выносливой женщиной, не позволяя себе подчиняться неблагоприятным условиям, ободряла всех, несмотря на нездоровье или нервное состояние, и находила недопустимым, чтоб публика могла что-нибудь заметить. Еще на сцене Императорского театра она жаловалась иногда на боль в боку. Известный хирург нашел у нее аппендицит и советовал его оперировать. Тогда же летом в Швейцарии я воспользовался случаем, чтоб показать Анну Павловну знаменитому профессору Кохеру, который подтвердил диагноз петербургского хирурга и сказал, что хотя с операцией торопиться нечего, но лучше ее все-таки сделать. Вскоре после этого боли исчезли и никогда не возобновлялись.

Естественно, что при таких тяжелых условиях работы время от времени бывали и недомогания. В разное время Анна Павловна показывалась лучшим врачам Европы и Америки, и все они находили у нее сердце, легкие и главные органы совершенно здоровыми.

За эти годы у Анны Павловны выработались свои взгляды и привычки лечения. Почувствовав себя простуженной, она иногда через силу шла в театр и заставляла себя делать большой экзерсис, находя, что лучшим средством исцеления является испарина. Свои недомогания Анна Павловна всегда переносила на ногах, не отменяя спектакля.

При переезде из Солт-Лейк-Сити в Лос-Анджелес мы попали в местность, окруженную со всех сторон большим наводнением, и пробыли там около трех суток, пока исправляли поврежденные мосты. По приезде в Лос-Анджелес несколько членов труппы оказались больными. У Анны Павловны тоже сильно разболелось горло, и врач запретил ей танцевать, а она настаивала на своем, и каждый вечер врач приходил в театр и делал ей вспрыскивание, чтобы она могла докончить спектакль.

Убедить или заставить Анну Павловну отменить спектакль в таких случаях было невозможно.

Анна Павловна отличалась совершенно необычайной энергией, и часто невольно приходила мысль, как в такой хрупкой, маленькой женщине мог таиться такой запас сил.

На фронтоне здания Главного почтамта в Нью-Йорке выгравирована большая надпись: «Ни дождь, ни снег, ни бури не останавливают американскую почту в исполнении своих обязанностей». С таким же правом Анна Павловна могла взять своим девизом, что никакие затруднения или личные огорчения не могли ее остановить в исполнении того, что она считала своим долгом.

В главе «За кулисами» я уже говорил, при каких тяжелых условиях приходилось иногда выступать Анне Павловне. К этому, конечно, иногда присоединялось и недомогание, а нередко и какие-нибудь огорчения в связи с делом или известиями, полученными из России, и случалось, что Анна Павловна выходила из своей уборной расстроенной, со слезами, стараясь лишь, чтобы они не испортили ее грима. Если это случалось в балетах, где такому настроению было объяснение, как, например, в «Амарилле» или «Жизели», то это было незаметно; но когда надо было появляться в «Фее кукол», то требовалось большое усилие, чтобы овладеть собою и выйти на сцену с веселым лицом, полным игривой кокетливости. Но Анна Павловна твердо верила в то, что публике нет дела до недомоганий и настроений артиста, что публика пришла в театр видеть те образы, которые артист должен дать, и если он не в состоянии этого сделать, то лучше отменить спектакль; если же артист решается предстать перед публикой, он должен побороть свое недомогание и забыть на время о своих огорчениях. И действительно, в тот момент, когда она должна была появляться на сцене, ее слезы высыхали и она выскакивала радостная и веселая, и публика думала, какая счастливица эта Павлова, как ей все легко дается.

Анна Павловна возвращалась к себе домой в Лондон, после семи-восьми месяцев турне, усталой от работы, постоянных переездов и жизни в отелях, и можно было ожидать, что то короткое время, которое она проведет у себя дома, она действительно будет отдыхать. Но такой отдых продолжался всего два-три дня, вслед за чем ее неукротимая энергия начинала проявляться во всем, что касалось ее дома и ее сада. Анна Павловна обожала свой сад и проводила в нем большую часть времени; первые ее заботы проявлялись именно в отношении сада. Хотя бы в предыдущем сезоне сад был переделан известной лондонской фирмой садовых архитекторов, Анна Павловна неизменно приходила к убеждению, что какая-нибудь дорожка портила вид и ее нужно закрыть газоном. На следующий же день появлялись рабочие, привозили газон, и работы происходили под личным наблюдением Анны Павловны. Затем оказывалось, что в другой части сада кусты закрывали вид; их надо было перенести в другое место. Посаженные вокруг озера цветы оказывались неудачными; надо было заменить их другими. Потом наступала очередь дома. Дом состоял из двух этажей и больших подвалов, расположенных подо всем домом; подвалы эти служили частью для музыкальной библиотеки, частью для хранения театрального гардероба. Анна Павловна решала, что необходимо перестлать полы, добавить количество шкапов, переделать двери в одной из комнат, расширить балкон и т. д. Убедившись, что наша голубиная семья опять увеличилась и что им тесно, Анна Павловна шла на крышу, давала указания, как устроить новые домики, чтобы голубям было удобно. При этом замечателен был не только тот интерес, с которым она сама относилась ко всем этим вопросам, но и то, с каким вниманием, настойчивостью и добросовестностью она приводила все в исполнение. Огромное удовольствие доставляло ей, когда среди рабочих она находила людей, с интересом относившихся к ее планам и помогавших советами и указаниями. Она так любила все, касавшееся строительных работ в доме, и так интересовалась каждой деталью, что, смеясь, соглашалась со мною, когда я ей говорил, что вместо того, чтобы быть танцовщицей, она должна была бы быть архитектором.

Анна Павловна обладала способностью в нужный момент концентрировать силу своих волевых центров и собирать максимум энергии. Я это видел несколько раз при разных обстоятельствах. Так как это – книга о Павловой, не грех привести и мелкие случаи. Помню такой. Надо было открыть бутылку. Штопора под рукой не было, а пробка вошла глубоко и только незначительная часть ее была снаружи. Ухватить ее было невозможно, и ни один из присутствовавших молодых и сильных артистов не мог ничего сделать. Анна Павловна попросила дать ей бутылку, и все с улыбкой следили за ней. Сразу на лице Анны Павловны отразилось все скрытое напряжение воли, передавшееся мускулам руки, и вдруг своими тонкими пальчиками без всякого видимого усилия она вытащила пробку перед остолбеневшими гостями.

В своих вкусах, в еде Анна Павловна не была особенно взыскательна, но любила русскую кухню. Поэтому, приезжая на отдых в Лондон, после многих месяцев жизни в отелях, мы всегда имели русский стол. Черный хлеб, гречневая каша, грибы, битки, осетрина были блюдами, чаще всего фигурировавшими в нашем меню. Во время работы и переездов меню сокращалось и чаще всего состояло для нее из бараньих котлет или курицы и компота.

Очень любила Анна Павловна чай с медом или вареньем. Когда не танцевала, с удовольствием выпивала за обедом стакан красного вина. Во время работы ничего не пила, и лишь изредка, чувствуя себя слабой, проглатывала перед спектаклем несколько капель коньяку.

При большой любви Анны Павловны к архитектуре, скульптуре и живописи ее больше всего тянуло в Италию, а из всех городов Италии во Флоренцию.

Нам пришлось три раза ездить в известное лечебное место Монеткатини, находящееся в часе езды от Флоренции, и мы отправлялись туда каждую субботу и воскресенье. Наш старый петербургский знакомый Николай Петрович Оттокар, состоящий теперь профессором Флорентийского университета по кафедре истории искусства, был гидом и показывал нам все музеи и достопримечательности.

На Анну Павловну всегда особенно благодатно действовала атмосфера Флоренции. Поднявшись на площадку Давида, Анна Павловна могла часами любоваться несравненным городом при лунном освещении. Из других городов она больше всего любила Венецию и Сьену.

Аккуратно и обязательно Анна Павловна посещала все художественные галереи. Особенно любила Уффици, Лувр, Национальную галерею в Лондоне и Мюнхене, музей Торвальдсена в Копенгагене и музей Родена в Париже. Ее любимыми скульпторами были Микеланджело и Донателло, из художников – Леонардо да Винчи, Боттичелли и Содома.

Теплу и солнцу Анна Павловна радовалась как дитя и свое время отдыха предпочитала проводить в Италии или на юге Франции. Она совсем легко переносила тропическую жару и могла гулять под палящим солнцем. По ее мнению, жара хорошо действует на связки и в тропическом климате можно делать гораздо меньше подготовительных упражнений, в холодном же климате надо долго «разогреваться».

Когда мы были в Новой Зеландии, стояла суровая зимняя погода, вечера и ночи были очень холодны, а театр не отапливался. Надо было часами делать экзерсисы, чтобы «разогреться» перед началом спектакля. В одном из городов местный мэр велел поставить на сцене несколько газовых печей, вокруг которых, в костюмах и гриме, артисты «грелись», прежде чем выходить на сцену.

Анна Павловна с детства сохранила любовь к рождественским праздникам, и где мы бы ни были, в сочельник неизменно устраивалась елка. На елку приглашались все наши артисты и служащие. Анне Павловне доставляло большое удовольствие самой выбирать подарки. И несколько раз мы устраивали елки в местах, где это сделать было не так просто.

Помню елку в Рангуне (Бирма), где с большим трудом удалось раздобыть маленькую елочку, потом елку в Бомбее и елку среди океана, на пути из Англии в Южную Африку.

Нам пришлось взять елку с собой из Англии и заранее приготовить все подарки. Странное, но трогательное впечатление производила елка в своем наряде из искусственного снега в эту лунную ночь под экватором.

Первый и единственный раз Анна Павловна устроила елку в своем лондонском доме в 1929 году. Закончили короткое турне по Англии, и у нас оказался двухнедельный перерыв перед отъездом в континентальное турне. Анна Павловна радовалась, что наконец она проведет сочельник и канун Нового года у себя в «Айви-хаус».

Также придерживалась Анна Павловна русского обычая устраивать пасхальный стол. Где бы мы ни были, непременно нужно было, чтоб пасха, куличи и красные яйца стояли на столе, к которому приглашались все русские члены нашей труппы. Во время нашего последнего восточного турне мы встретили Пасху в Сиднее, а добыть тут пасху и куличи было бы нелегко, но помог случай: выручила одна русская интеллигентная женщина, отличная хозяйка, попавшая в Австралию с мужем и детьми из Сибири, и был устроен прекрасный пасхальный стол.

В таких случаях Анна Павловна была очаровательной хозяйкой, полной удивительного радушия и внимания. Каждому она умела сказать ласковое слово и вспомнить о далеких семьях своих гостей. Сама Анна Павловна переживала двойственное настроение: ее радовало видеть вокруг себя нашу большую театральную семью, веселое оживленное общество, самой участвовать в этом веселье, но в душе неизменно пробуждались воспоминания о прежних елках, русской зиме, далеком Лигове, о рождественских праздниках в России, куда ее тянуло всегда.

Куда бы судьба нас ни закидывала за последние годы, везде приходилось встречать русских в самых разнообразных условиях, иногда очень трудных. Но люди как-то устраивались, жили, воспитывали своих детей, мечтали еще вернуться в Россию.

Неудивительно, если все как-нибудь устраиваются в Америке – громадной, богатой стране, – но неожиданно было узнать, например, что существует целый казачий поселок около Брисбен (Северная Австралия) со своим атаманом, – казаки, легко освоившиеся с тропическим климатом, дельно и удачно вели свое сельское хозяйство, заслужив уважение окружающего населения.

В Сиднее оказался русский клуб, объединивший около пятидесяти человек, при нем были маленькая дешевая столовая и библиотека. В другом городе русские объединились в тесный кружок, членами которого были доктор, архитектор, кирасирский ротмистр, морской офицер и др. Жены их устроили мастерские дамских нарядов, мужчины исполняли разного рода работы, и когда наступало время рубить сахарный тростник, они отправлялись на эту трудную, впрочем хорошо оплачиваемую работу. Удачно был устроен и русский клуб в Александрии, в Египте.

Везде русские встречали Анну Павловну с радостью и обожанием, как гордость их страны. Большинство помнило Анну Павловну еще по Мариинскому театру. Анне Павловне доставляло искреннее удовольствие встречаться с русскими, и с большим удовлетворением она наблюдала, как русские люди, несмотря на самые трудные условия, не зная языка, устраивались, поднимали на ноги детей, в которых воспитывали сознание, что они – русские, и любовь к их далекой родине.

Везде русские люди могли устроиться – за исключением Японии.

В Японии заработная плата так ничтожна, а японцы, отличаясь необыкновенным трудолюбием, в жизни так скромны и нетребовательны, что ни один европеец не может там просуществовать физическим трудом.

После наших турне по этим далеким странам Анна Павловна всегда получала много писем от русских. Они писали, что ее приезд поднял престиж русского имени, и к ним теперь относятся внимательнее и охотнее им помогают.

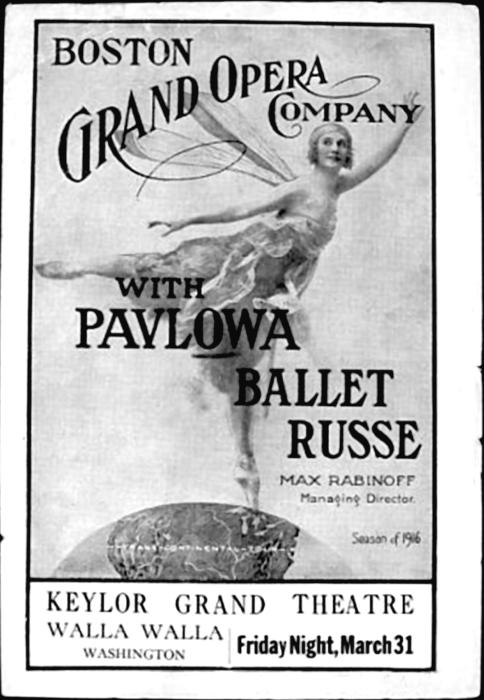

Афиша. 1916 г.

Замечательно то, что у Анны Павловны не было врагов: казалось бы, что ее исключительно быстрая карьера могла вызвать зависть и недоброжелательство, а выдвинулась она на первые места действительно необыкновенно скоро. Через два года по окончании школы она уже танцевала ответственные балеты, а после трех лет службы получила уже звание балерины, что доставалось другим обыкновенно по прошествии десяти лет службы. Но исключительный талант Анны Павловны, ее исконная скромность и доброжелательность ко всем сделали ее общей любимицей. Если у нее и были недоброжелатели – они не смели этого открыто признать. Защитники новых направлений в танце видели в Анне Павловне опасного противника, но, критикуя и нападая на классический балет вообще, они никогда не касались Анны Павловны, зная, что ее престиж непоколебим.

Гений может гореть в человеке помимо и даже вопреки его личности. Гениальный человек может обладать слабостями, казалось бы, несовместимыми с идеалистическим представлением о гениальности, и беспристрастный свидетель, историк, автор исследования могут касаться этих темных сторон великого человека. Однако при двух непременных условиях: нужна добросовестность и изучение бесспорного материала.

Но бывают – правда, редко – такие высокоодаренные натуры, в которых гениальность сочетается с благородной, высокой душой и великим сердцем, полным добра, открытым для всех в своей чистой простоте. Такие личности для людей становятся символом возвышенной красоты, и даже в наше совсем не идеалистическое время мир воздвигает их, как святыню. Решающиеся их рассматривать, анализировать и судить должны это делать с исключительной бережностью, с сознанием того, к кому они прикасаются. Незабвенный образ Анны Павловны, облетевший весь мир, везде оставивший по себе растроганную благодарность, неслыханное дотоле преклонение пред великой артисткой и нежнейшую любовь к человеку, стал символом и святыней: люди чтили Анну Павловну при жизни, и она стала еще дороже после смерти. Подходить к той, которая так самоотверженно отдавала себя на служение искусству и миру, надо если не с благоговением и трепетом, как это всегда делают большие критики и писатели, то, по крайней мере, с уважением. В особенности это должен чувствовать всякий, кто сотрудничал с ней, хотя бы только временно и случайно и не очень удачно. Не надо брать себе за образ прислугу философа Канта, которая, прослужив у него тридцать лет, никак не могла себе усвоить, что он был великий человек.

В вышедшей недавно книге «Гений танца» автор ее относится к Анне Павловне как к человеку далеко не симпатично.

Анна Павловна представляла исключительное сочетание гениальной натуры артиста с большой человеческой, доброй и чуткой душой, с широким сердцем, чуждым всего злого. И говорить о ее недостатках можно лишь при непременном желании их найти. Конечно, она была человек и обладала слабостями, но это были те неизбежные маленькие слабости, которые должны быть в каждой нервной впечатлительной женщине. Надо, однако, всегда помнить, кем была Анна Павловна, какая ответственность на ней лежала, какую трудную и самоотверженную жизнь вела эта артистка, и тогда все мимолетные вспышки ее раздражения, вызывавшиеся делом ее искусства, станут понятными и простительными. Такие вспышки, естественно, должно было чувствовать ее окружение – ее ближайшие сотрудники. Конечно, касались они и меня – я являлся ответственным за ведение дела, – затем балетмейстера и дирижера. Если иное замечание, даже резкое, принималось с сознанием, что Анна Павловна и тут никого не хочет обидеть, указывает правильно по существу, что нарушение порядка ее должно огорчать и отвлекать от работы, – получивший замечание старался объяснить и успокоить Анну Павловну, и тогда немедленно, тотчас же она успокаивалась. Но если кто-нибудь из нас, не касаясь существа вопроса, переносил его на личное самолюбие, – Анна Павловна расстраивались не на шутку: ее сотрудник, вместо того чтоб помочь и облегчить задачу, не интересуясь существом указанного дефекта, переносит вопрос на личную почву. Но и эти редкие, даже более серьезные недоразумения ликвидировались очень быстро: я уже упоминал, что отходчивость Анны Павловны была воистину необыкновенной. Совершенно искренно Анна Павловна забывала о происшедшем, и если я ей говорил потом, что в пылу разговора она сказала такую-то резкость, ее это удивляло:

– Неужели я это сказала?

Не надо забывать, что такие инциденты происходили, во-первых, далеко не часто, а затем, бывали только в кругу постоянных сотрудников Анны Павловны, работавших с ней много лет. От своих сотрудников, знавших ее и понимавших, что это не капризы, а заботы, вызываемые делом, Анна Павловна могла ждать успокоения: можно ль было обострять эти трения, эти такие понятные вспышки? По совести должен сказать: почти всегда Анна Павловна была права. У нее был совершенно необыкновенный глаз, охватывавший буквально все. Войдя в комнату, Анна Павловна сразу замечала, что такая-то картина чуть-чуть криво висит, полка или этажерка покрыта пылью. Так же было и на сцене. Выйдя перед спектаклем, Анна Павловна в один момент улавливала, что у такой-то грим не в порядке, у другой – смятый костюм, у третьей ленточка на башмаке неаккуратно завязана, и Анна Павловна сердилась: почему она должна заниматься этими мелочами, отвлекаться и терять свое настроение, а заведующий гардеробом не заметил, что костюм смят, и режиссер не указал артистам на плохой грим. То же самое было и с танцами. Анна Павловна сразу видела, что в па де катр[32] одна из танцовщиц нагибала голову больше, чем другие, а в таком-то месте одна поднимала руку раньше, чем следовало. Попадало в таких случаях не танцовщице, а балетмейстеру или режиссеру, недостаточно хорошо срепетировавшим балет. Понятно, что те или другие недочеты могут всегда случиться, и Анна Павловна прекрасно знала это. Но она также знала, что только строгая дисциплина и систематическая, неукоснительная требовательность к артистам, их собственное сознание ответственности на сцене могут поддерживать дело в той атмосфере искусства, которое она сама создавала, вкладывая в него всю душу. Она не выносила небрежности или неряшливости в работе. Но вот, несмотря на ее требовательность и строгость, за все годы, которые я провел с Анной Павловной, мне помнятся лишь два случая, когда артисты были оштрафованы за какие-то упущения.

Какие же еще недостатки были у Анны Павловны? Отдавая три четверти своего существования искусству и одну четверть своему дому, благотворительности, цветам, птицам, скульптуре, нигде не бывая, имея лишь немногих друзей, без малейших проявлений тщеславия или позирования, воплощение скромности, простоты, искренности, она так прожила всю свою жизнь, что не знаешь, в каких областях ее сердца и души можно было найти эти недостатки.

После какой-нибудь вспышки Анны Павловны, расстроенный ее слезами, всегда сопровождавшими такие минуты, Хлюстин приходил ко мне со своими огорчениями и затем неизменно прибавлял:

– Ну, да что делать. Она не была бы Анной Павловой, если бы она была такая же, как все.

Говоря о ней как о человеке, я должен сказать, что Анна Павловна была очень умна, и это не надо понимать в общепринятом смысле этого слова. Не ум – частое свойство людей, результат образования и опыта, – в Анне Павловне жила какая-то мудрость, проявлявшаяся в ее замечаниях, глубоких и метких. Как часто жалела она о том, что не получила настоящего образования. В Театральном училище проходился курс обыкновенных средних школ. Но Анна Павловна интересовалась всем и чувствовала недостаточность своей начитанности, а наша кочевая жизнь мало способствовала книжному самообразованию.

Конечно, путешествия, постоянная перемена мест, встречи с разнообразными, интересными людьми, ценнейшие беседы, соприкосновения с чужими мирами, проникновение в человеческие души, познание опытов, проделанных другими, являлись сами по себе завидной, большой и мудрой школой, необычным циклом своеобразнейшего умственного воспитания, расширяли горизонты, давали больше, чем какой бы то ни было курс программного образования. К тому же Анна Павловна обладала в сильнейшей степени даром интуиции. Почти всегда ее первые впечатления бывали правильными. Больше всего интересуясь вопросом человеческого счастья, Анна Павловна глубоко скорбела, когда видела нищету, некультурность, отсутствие гигиены, а всего этого мы достаточно насмотрелись везде – и в Египте, и в Индии, и в Мексике. Ее глубоко возмущало непримиримое противоречие: люди строят громадные палас-отели, обставляют с неслыханной роскошью пароходы, не замечая вопиющих проявлений человеческого несчастья, спокойно проходят мимо. Но ее проекты прийти на помощь были необыкновенно фантастичны и наивны.

Эта мудрость, о которой я упоминал, сочеталась у нее тоже с необыкновенной детскостью. Она была ребенком не только в каком-нибудь вопросе, с которым она не была знакома, она была ребенком по всей своей психологии, по непосредственности и по восприятию разных сторон жизни. Даже находясь в самом спокойном, хорошем расположении духа, Анна Павловна могла огорчиться так внезапно, что, не успев понять, в чем дело, вы видели уже, как слезы текли по ее щекам. Может быть, она потому так и любила детей, что сама была душой близка к ним.

До болезненности она была щепетильна к чужой собственности, как была щепетильна в своем искусстве, никогда не пользуясь никакими чужими постановками – что сейчас практикуется всеми, – щепетильной была и во всех ничтожных мелочах своей частной жизни. Одолженный ей носовой платок, данная на прочтение книга ее беспокоили, пока не были возвращены обратно. Ее глубоко огорчало, когда что-нибудь пропадало из ее вещей, – волновал не самый факт потери хотя бы даже любимой вещи, угнетало и огорчало сознание, что кто-то позарился на чужую собственность. Во время наших постоянных путешествий, с их пребываниями в разных отелях и театрах, такие случаи бывали, конечно, нередко. Приходилось с ними мириться. Но, уже живя на одном месте, мы начали замечать, что пропажи повторяются, и наконец исчезла очень ценная пара серег. Анна Павловна очень огорчилась, а я пошел составить заявление в полицию. Придя к Анне Павловне, чтобы она подписала бумагу, я увидел, что она продолжает сидеть задумчивой, и когда я дал ей заявление на подпись, она покачала головой и тихо сказала:

– Не надо, – им, наверное, эти серьги больше нужны, чем мне.

Несмотря на необыкновенную ее популярность, сколько вместе с тем неправды появлялось о ней в газетах! Носились какие-то необыкновенные слухи, печатались фантастические мемуары то в одной стране, то в другой, и – что замечательнее всего – очень часто они еще носили пометку «copyright»[33]. Нам было очень трудно на это реагировать. Находясь в Австралии, мы не могли знать, что появляется в печати Америки, из Южной Америки следить за появлением таких «мемуаров» во Франции или Германии, тем более что они часто печатались в каких-нибудь второстепенных журналах. А потом, по возвращении в Европу, было уже поздно подымать протест против статей, напечатанных несколько месяцев тому назад.

Но два года тому назад, пока мы были в Австралии, вышла целая книга на немецком языке, очень прилично изданная, с автографом Анны Павловны, вытесненным золотом на переплете, и автором книги была названа Анна Павловна. Это было уже слишком.

Прочитав книгу, мы убедились, что часть ее составляет перепечатка интервью с Анной Павловной из разных газет. Остальная же часть просто выдумана неизвестным автором, который, стараясь подделаться под тон интервью, говорил, однако, от лица Анны Павловны совершенно невозможные вещи. Анне Павловне это было в особенности неприятно потому, что к ней много раз обращались с предложением издать ее мемуары и неизменно получали отказ: пока она на сцене, этого делать нельзя. Здесь же в ее уста вкладывались слова и мысли, которых она, конечно, никогда не могла сказать. Пришлось передать дело адвокату. В конце концов оказалось, что солидная книгоиздательская фирма была введена в заблуждение и, поняв, что это ее вина, согласилась изъять книгу из обращения и напечатала во всех главных газетах свои объяснения.

Казалось бы, кто не знал Анны Павловны, кто не видал ее фотографий? Во всяком случае все причастные к печати должны были бы ее знать. Между тем постоянно попадались в газетах фотографии совершенно незнакомых лиц, с подписью, что это – Анна Павловна. Еще недавно в одном большом французском журнале была изображена какая-то коротконогая девица в тюнике, стоящая около большого граммофона, и редакция поясняла, что это – знаменитая Анна Павлова, изучающая свой танец под граммофон.

Теперь, уже после ее смерти, появились фотографии каких-то неизвестных особ с поясняющей подписью, что это опять-таки Анна Павловна.

Как-то появилось в газетах сенсационное сообщение о том, что Анна Павловна танцевала в Бирмингеме, где представители муниципалитета имеют репутацию чрезмерно строгих блюстителей нравственности, и была остановлена во время спектакля, так как танцевала без трико. Это сообщение вызвало бурю негодования во всей печати. Бирмингемский газетный отдел, собирающий все, что выходит в прессе относительно своего города, получил тысяча восемьсот семнадцать вырезок из газет, печатающихся на английском языке во всех частях света, не считая двадцати шести передовых статей. Все жестоко нападали на бирмингемский муниципалитет, возмущались его отношением к искусству Анны Павловны, жестоко смеялись над ним. Местные журналисты потом рассказывали, что, вероятно, сам муниципалитет инспирировал это сообщение, чтоб создать себе рекламу и заставить говорить о Бирмингеме. Замечательно: никому никогда не приходило в голову проверить такие слухи, которые просто оказались бы вздором; за всю свою жизнь Анна Павловна никогда не танцевала без трико, и не потому, что она не любила тела на сцене: наоборот, она восхищалась танцами Дункан и всегда доказывала азартным ригористам, что античный танец должен исполняться именно так, как это делала Айседора. Но сама Анна Павловна, будучи классической танцовщицей, считала недопустимым выступать без трико уже потому, что трико, облекая плотно ноги, делает их красивыми, придает им легкость и бестелесность.

Публика разных стран реагирует по-разному. Наиболее восторженной всегда была русская публика, особенно учащаяся молодежь, готовая простоять всю ночь у кассы театра, чтобы получить билет на любимого артиста, и часто ради этого недоедавшая. Все иностранные артисты, бывавшие в России, сходятся в одном: что русская публика – самая восторженная. В Англии, где по окончании спектакля надо играть национальный гимн, это кладет предел всем овациям. В других странах, где национального гимна не играют, овации по окончании спектакля продолжаются иногда бесконечно.

Русская молодежь считала обязательным встречать любимых артистов у театрального подъезда, иной раз на трескучем морозе, – только бы увидеть, как закутанный артист войдет в карету и уедет. Английская публика тоже очень отзывчива и готова перейти к овациям, если артист этого хоть немного заслуживает. В первый лондонский сезон в «Палас-театре» по средам устраивались специальные балетные матине. Успех этих матине был исключительный. На них главным образом приходили дамы, часто с детьми, – и по окончании спектакля, можно сказать без преувеличения, – половина публики оставалась ждать выхода Анны Павловны. Скопление бывало таким большим, что несколько полисменов должны были раздвигать толпу, чтоб дать Анне Павловне возможность выйти и сесть в автомобиль. Этот обычай ждать артиста при выходе его из театра существует и в английской провинции. Везде, где Анна Павловна танцевала, ее ждала после спектакля толпа, чтобы взглянуть на нее. Анна Павловна всегда удивлялась этому терпению людей, ждавших ее иногда по часу. Такие ожидания всегда ее очень стесняли. Усталой после спектакля, ей хотелось бы разгримироваться не торопясь, переодеться спокойно, но она знала, что ее ждут. Когда Анна Павловна танцевала в лондонском «Ковент-Гардене», ее всегда ждало много народа. Случались дни, когда она давала два спектакля и не уезжала домой после матине, а оставалась отдыхать в своей уборной. Убедившись, что публика ждет иногда более часу и все-таки не расходится, Анна Павловна решила в таких случаях предупреждать, что домой не поедет. Большинство после такого сообщения расходилось, но некоторые, не доверяя и думая, что это лишь маневр, ждали ее иногда еще очень долго.

Американская публика – за исключением Нью-Йорка, Чикаго и Калифорнии – гораздо более сдержанна, в особенности в срединных штатах Америки (Мидл-Вест): часто можно было видеть зрителей в первых рядах партера или боковых ложах, жующих резину и совсем не аплодирующих.

Анна Павлова и Чарли Чаплин. 1922 г. Чарли Чаплин был большим поклонником Анны Павловой.

«Мы похожи с вами, Анна! – как-то сказал Чаплин. – Я – бродяга, Вы – сильфида. Кому мы нужны? Вот нас и гонят…»

Мы давали спектакль в одном из маленьких городков Мидл-Веста. Приехав утром в театр, я был свидетелем такой сцены.

В конторе сидел старый фермер, идеальный тип Uncle Sam’a[34], как его изображают, и упорно торговался с менеджером, доказывая, что три доллара за место – цена неслыханная, что всегда он платит два доллара и что готов за два места, для себя и дочери, заплатить пять долларов, но не больше. Менеджер, со своей стороны, настаивал, что для балета Анны Павловны такая цена невысока, что видно уже из того, что непроданными оставались всего несколько билетов. В конце концов фермер согласился. Уплачивая деньги, он с досадой сказал: «Хоть мне кто-нибудь объяснил, что эта Павлова будет делать; все повторяют, что она танцует; но не может же она танцевать целый вечер; наверное, потом она еще будет говорить и петь».

На обратном пути из Калифорнии мы проезжали через этот городок, и менеджер театра пришел на вокзал нас повидать. В разговоре я ему напомнил о старом фермере, и он рассказал нам, что получил от него письмо, в котором старик не только выражал свое удовольствие и благодарность за зрелище, какого он никогда не видел, но и объяснил, что за такой спектакль цена за билет должна быть не три, а пять долларов, и что поэтому он прилагает четыре доллара доплаты за свои два места. Менеджер добавил, что если бы мы знали, как скуп этот богатый фермер, то мы поняли бы, как доволен должен был он остаться, прислав эти деньги.

Американские университетские города, где на спектаклях присутствует всегда масса студентов, имеют особый прием выражать свое одобрение: стуком и аплодисментами сразу, по команде и в определенные интервалы. В таких случаях публика присоединяется к ним, и эффект получается очень внушительный.

Анне Павловне несколько раз приходилось танцевать в городе мормонов, Солт-Лейк-Сити. Наши спектакли происходили всегда в старом театре, с которым связаны разные воспоминания и истории от прежних времен, когда пророк мормонов был полновластным хозяином этого штата.

Бывая в конторе театра, я всегда с интересом просматривал хранившиеся там пачки старых, уже пожелтевших афиш. В этих афишах, под ценами на места, указывалось, что дирекция театра принимает в уплату за билеты зерно и другие сельскохозяйственные продукты по такой-то расценке. Каждая афиша неизменно заканчивалась напоминанием публике, что ружья и иное огнестрельное оружие должны быть оставляемы в конторе театра. Замечательно то, что афиши эти имели дату 1880-х годов!

Грандиозную встречу оказала Анне Павловне в первый ее приезд публика Сиднея. На площади перед вокзалом ее ждали более десяти тысяч человек. При необыкновенной простоте и скромности Анны Павловны эти встречи и проводы ей были всегда неприятны. В этом ей чуялась какая-то искусственность и реклама. Бывало неловко проходить между двумя стенами людей, раздвигаемых полицией, – ни годы, ни повторения оваций, ни их повсеместность не могли к ним приучить Анну Павловну, и она подчинялась этому лишь в силу необходимости.

Настоящими ее врагами были кинематографические съемщики, суетящиеся, перебегающие с одной стороны на другую, задерживающие выход и намеревающиеся все время снимать ее на самых близких расстояниях, прямо в упор.

Зная по опыту, каким ужасным уродом она будет представлена на следующий день во всех газетах – обычный результат таких съемок, – Анна Павловна при слишком большой навязчивости часто закрывала себе лицо букетом цветов. Любопытное и забавное зрелище представлял наш приезд в Японию – в Иокогаму, куда пароход пришел, день в день, за год до страшного землетрясения, разрушившего этот город. Собрались представители печати и необыкновенное число фотографов. Если европейские фотографы настойчивы и крайне находчивы в снимании знаменитостей, то их японские собратья оказались в этом деле еще выше их. Маленькие, ловкие, юркие, они взбирались на лестницу, влезали на спинки диванов, приседали на пол, словом, давали целое представление.

Японцы, славящиеся своей любезностью, оказали Анне Павловне необыкновенное гостеприимство и внимание. Узнав, что она интересуется японским искусством, они всячески старались дать ей возможность ознакомиться с ним, и в этом отношении японская аристократия была так же радушна, как и японские знаменитые артисты. Нас приглашали в частные дома осматривать коллекции старинных костюмов по шестьсот и более лет, собрания бронзы, фарфора, рисунков, устраивали концерты для ознакомления со своей музыкой с древнейших времен. Конечно, самым интересным для Анны Павловны было ознакомление с японским искусством танцев и их школой.

Японская публика с громадным интересом следила за нашими спектаклями, наполняя театры даже в самых отдаленных городах, где европейцев совсем нет. За исключением Токио и Кобе, имеющих европейские театры, Анне Павловне приходилось выступать в настоящих японских театрах, чрезвычайно интересных и живописных.

Зрительный зал представляет большой квадрат, пол которого разбит на маленькие четырехугольники, скажем, 44 фута, отгороженные низкими стенками. В них на полу сидит публика, причем в каждом квадратике помещается человек пять-шесть – все в национальных костюмах. Такие же квадратики сделаны и в ярусах и на балконе. Лишь в самом конце зала стоят один или два ряда стульев для европейцев и японцев, привыкших сидеть по-европейски. Во время спектакля маленькие японочки разносят подносики с миниатюрными чайниками и чашечками. Вокруг зала висят бессчетные разноцветные фонари. Если такой зал удивительно живописен и интересен для наблюдения, то сцена японских театров доставила нам много огорчений особенностями своего устройства. Сцена имеет такую же ширину, как и зрительный зал, но совершенно лишена глубины.

Занавеса нет – его заменяют особого рода разворачивающиеся ширмы, которые медленно сдвигаются. Но главное неудобство в том, что японский театр не знает подвесных декораций – и их тоже заменяют ширмы. Поэтому наши декорации по своей высоте не могли уместиться – приходилось складывать их почти пополам, как-нибудь приколачивать, а затем в каждом антракте снимать и подвешивать другие.

Японцам нравились наши спектакли, но больше всего балеты с драматическими сюжетами. Особенно любили они «Осенние листья» и «Лебедя». Забавно было слышать аплодисменты: большинство публики состояло из женщин, и у них такие маленькие ручки, что можно было подумать, будто театр наполнен одними детьми.

Японцы очень интересуются европейской музыкой, и все европейские виртуозы встречают там прекрасный прием. В Токио есть консерватория, где преподается игра на всех европейских инструментах, обучают учеников и композиции и теории музыки.

Нам было трудно понять японскую музыку. Наиболее распространенный музыкальный инструмент – «щимозен», род нашей балалайки, но с длинной шейкой, – кажется очень монотонным. Но другой инструмент – «кото» – длинная, немного выгнутая доска, на колках которой натянуты струны, дает очень красивый, полный звук, и игра японцев на этом инструменте достигает большого совершенства. Нам пришлось слышать одного известного японского музыканта, слепого, пожелавшего сыграть Анне Павловне на «кото» свою фантазию под названием «Осенние листья». Это было чрезвычайно красиво и совсем не похоже на то, что мы привыкли считать японской музыкой.

Пребывание в Японии доставило нам очень большое удовольствие, но не осталось бесследным и для японцев. Наши танцы им так понравились, что они открыли у себя школы классического балета. Нашлись бывшие русские танцовщицы, приехавшие туда из Владивостока и Харбина. Они стали преподавательницами, и через два месяца после отъезда мы получили фотографии, снятые во время класса в одной такой школе. Японские девочки десяти-двенадцати лет в балетных тюничках были очень милы.

Популярность Анны Павловны была громадна. Это и неудивительно: она объехала несколько раз весь мир, и ее фотографии из года в год помещались во всех газетах и журналах. Ее узнавали на улицах, в театрах, магазинах, и Анна Павловна часто жаловалась, что это очень утомляет. И на прогулках, и в театре к ней постоянно подходили, заговаривали, рассматривали в бинокль, если она сидела в театре. Раз в Италии, где она отдыхала, мы пошли с ней в местный маленький театр смотреть какую-то пьесу. В антракте заметили двух дам, рассматривавших Анну Павловну слишком пристально, через несколько минут дамы вошли к нам в ложу и начали выражать Анне Павловне восторг, что наконец увидели ее. Анна Павловна вдруг набралась храбрости и спокойно ответила им, что они ошибаются: она не Павлова, а мадам Дандре. Дамы сконфузились и исчезли.

В другой раз мы ехали с ней на пароходе по Женевскому озеру. Подъезжая к какому-то крошечному местечку, где пароход останавливался, Анна Павловна предложила мне выйти и погулять. Сойдя с парохода, увидя перед собой лишь поля и виноградники, Анна Павловна сказала:

– Здесь, по крайней мере, меня никто не узнает и я свободна делать что я хочу.

Как раз в это время проходили две дамы с большими букетами цветов. Взглянув на Анну Павловну, одна из них минуту колебалась, но затем подбежала, схватила руку Анны Павловны, поцеловала и, отдав ей свой букет, убежала.

Это было так неожиданно и искренно, что Анна Павловна совсем растрогалась.

Если было много лиц, оказывавших Анне Павловне внимание, желавших и искавших знакомства с ней, приглашавших к себе, выдававших себя за ее близких друзей, то не меньше было и таких, которые высказывали ей свое обожание стихами и письмами, без подписи, подношениями цветов «от неизвестных». Сколько было в России таких неведомых обожателей Анны Павловны, бегавших в раек на каждый спектакль и покупавших на последний грош билет.

Были такие и в Англии. За последние пятнадцать лет, когда Анна Павловна танцевала в Лондоне или в ближайших к нему городах, на всех ее спектаклях всегда бывали две девушки и молодой человек, к которым потом присоединился еще один, неизбежно ожидавшие выхода Анны Павловны после каждого спектакля. Сперва Анна Павловна не обращала на них внимания, – она вообще не любила обожания, выражения восторгов и чрезвычайных комплиментов, но постоянство этих людей стало ее трогать, и потом, убедившись в их исключительной деликатности, преданности, глубоком чувстве, которое вызывало у этих людей ее искусство, Анна Павловна полюбила их, и с тех пор они стали ее друзьями.

Разговаривая с одной из этих девушек, Анна Павловна, смеясь, заметила:

– Пенни, скажите мне, сколько раз вы были на моих спектаклях?

Пенни ответила:

– Мадам, вчера я была в двести восемьдесят седьмой раз!

Жители северных стран имеют репутацию спокойных и холодных людей. Норвежцы опровергли это мнение, когда Анна Павловна после нескольких лет отсутствия приехала опять в Осло. Театр находился на другой стороне эспланады – против Гранд-Отеля, в котором остановилась Анна Павловна. От театра до отеля было всего несколько сот шагов, стояла чудная весенняя погода, и Анна Павловна после спектакля шла к себе пешком. Почти вся публика, присутствовавшая на спектакле, ждала ее и провожала. У входа в отель стояла такая большая толпа, что конная полиция должна была поддерживать порядок.

Войдя к себе и убедившись, что публика не расходится, Анна Павловна должна была выйти на балкон раскланиваться. Три раза ей прокричали приветствие, и только тогда публика разошлась по домам. И так продолжалось все четыре дня пребывания Анны Павловны в Осло.

Помимо громадной популярности Анны Павловны ее имя пользовалось везде исключительным уважением. Возникали, казалось, непреодолимые затруднения. Особенно при постоянных передвижениях во время войны: в нашей труппе из шестидесяти четырех человек (мы возили с собой и свой маленький оркестр из двенадцати музыкантов) было девять разных национальностей. Можно себе представить, что происходило во время переездов через границы, при осмотре паспортов и багажа. Но магическое имя Анны Павловны все устраивало. Пароходные компании соглашались менять для нас даже свой курс и заходили в порты вне их маршрута. И капитаны делали все, что от них зависело.

Громадную услугу раз оказал нам отряд американских войск, находившийся в лагере около Сантьяго, на острове Куба. Мы прибыли туда на пароходе из Южной Америки и узнали, что на всем острове объявлена всеобщая забастовка, в том числе железнодорожная, телеграфная и телефонная. С парохода наш багаж доставила в театр пароходная команда – она состояла из французов, не считавшихся с местными условиями. Спектаклей нельзя было давать, и мы провели целую неделю в полной неизвестности: что будет дальше? Мы должны были уже начинать наш сезон в Гаване, между тем не могли даже снестись с тамошним театром – телеграф бездействовал. Несколько раз я обращался к временному военному губернатору, которому были предоставлены большие полномочия, с просьбой нам помочь. Увы, и он был бессилен. Сделанные им две попытки отправить поезда окончились неудачей. Наконец он прислал за мной: на следующий день в шесть часов утра отправлялся поезд, прямо в Гавану, – дойдет ли? Предыдущие попытки не удались – стачечники разобрали рельсы.

– Правда, – добавил губернатор, – пойманные на месте преступления были тотчас же повешены, и путь исправлен.

Губернатор предложил нам, если мы хотим, ехать с этим поездом. Он предоставлял нам два вагона, но мы должны были ехать на свой страх и риск. Обсудив с Анной Павловной положение вещей, решили попытать счастья. Самой трудной задачей явилась перевозка нашего багажа из театра на вокзал. Пытались мы организовать перевозку на ручных тачках – из этого ничего не вышло: стачечники такие попытки тотчас же останавливали.

Кто-то нам сказал, что у американского отряда имеются великолепные грузовые автомобили и единственно они могли бы нас выручить. Американский полковник, к которому я обратился с просьбой, ответил, что для Анны Павловны с удовольствием разрешит это, но не вправе заставлять своих солдат заниматься перевозкой и доставкой частного багажа. Он должен предоставить решение вопроса на их собственное усмотрение, причем оплачивать их труд категорически запрещает.

Через несколько минут пришли выборные от солдат и заявили, что для Анны Павловны они с удовольствием сделают все, о чем мы просим, – так ее любит вся Америка.

Здоровая, сильная американская молодежь работала с таким усердием и удовольствием, что наш багаж был доставлен на вокзал и очень быстро уложен в вагоны. На следующее утро, в шесть часов, мы выехали.

Обычно переезд от Сантьяго до Гаваны длится восемнадцать часов. Поезд шел сорок восемь часов, но все-таки мы доехали, хотя и в очень трудных условиях – все станции были закрыты, никакой провизии нельзя было достать, а поезд останавливался около какого-нибудь селения, и мы ходили туда раздобывать хлеб, яйца и фрукты.

Машинистом был рабочий, согласившийся вести поезд за большое вознаграждение. Когда мы были уже миль за двадцать от Гаваны и рассчитывали, что скоро будем там, он остановил поезд и заявил, что дальше не поедет: он боится, что в Гавану дали знать и там его убьют, как только увидят. Никакие уговоры, никакие обещания награды не помогли: он слез с паровоза и исчез, а поезд остался стоять на пути. Наконец, из числа разных лиц, ехавших в поезде, вышел один негр и заявил, что он был раньше кочегаром и думает, что довезет нас, если ему дадут за это десять долларов. Эта сумма была с радостью ему вручена, и поезд тронулся.

Приехав в Гавану, мы убедились, что и там забастовка в полном разгаре и все движение остановлено. Узнав о прибытии Анны Павловны, наши знакомые приехали за ней на автомобиле, а вся остальная труппа пошла пешком искать себе пристанище. В отеле, где для нас были оставлены комнаты, мы узнали, что кухня закрыта и все повара, лакеи, весь штат забастовали и ушли. Проведя последний день почти без пищи, мы спросили, где можно хоть что-нибудь достать. Нам указали маленький извозчичий кабачок, и там удалось получить хлеб, сыр и пиво.

Наши четыре девушки с отчаянием рассказывали, что уже два часа они ходят голодные и не могут найти себе комнату.

Ввиду забастовки все боятся и не открывают даже дверей. Мы указали им, где можно поесть, и просили прийти в наш отель, но все комнаты были там заняты и пришлось их устроить в одной из наших.

На обратном пути из Южной Америки мы приехали в Панаму. В день нашего прибытия было получено известие об окончании войны. Общая радость для нас, русских, омрачалась сознанием, что одна Россия, несмотря на все принесенные ею жертвы, остается забытой.

Экспансивные, легко возбуждающиеся, особенно радовались негры, которых в Панаме очень много. В первый раз нам пришлось увидеть здесь большой автомобиль, на котором вместо кузова был установлен орган, объезжавший с неграми город; он блестел на солнце своими ярко вычищенными трубами и оглашал воздух звуками кекуок. Оказалось, это любимое развлечение негров и машина выезжает при каждом торжественном случае.

С ученицами балетной школы. Нью-Йорк. 1923 г.

Изголодавшаяся во время войны Европа требовала пищи, и президент Вильсон дал распоряжение спешно перевести за океан несметные запасы пищевых продуктов, накопившихся в Америке. Для этого были забраны пароходы американских частных компаний, и мы очутились в весьма затруднительном положении: из Панамы можно выехать только на пароходе, и единственные линии, поддерживающие сообщение между Северной Америкой и Панамой, заходящие по дороге на Кубу, где у нас предстоял сезон, были американские. Стало быть, приходилось ждать. Но это было не так-то просто. Наша труппа, я уже сказал, состояла из шестидесяти четырех человек, – их всех нужно было содержать. В Панаме тогда находилось несколько тысяч американских солдат, а около Колона (город при выходе канала в Атлантический океан) имелись огромные ангары для аэропланов с большим количеством солдат, обучавшихся авиации.

Нам предложили дать несколько спектаклей в Панаме и Кокосола. Обстановка, при которой происходили эти спектакли, была необыкновенно оригинальна. Я должен объяснить, что Панамский канал, изумительно оборудованный, при своем выходе в Тихий океан устроен следующим образом: канал здесь раздваивается и выбегает в океан двумя самостоятельными рукавами, чтоб входящие и выходящие пароходы не мешали друг другу и могли безостановочно производить выгрузку и погрузку. На широкой дамбе, разделяющей оба рукава, выстроены гигантские амбары – в них хранятся товары, предназначенные для перегрузки с пароходов, приходящих из Тихого океана, на атлантические пароходы – и наоборот. Часть такого амбара была отгорожена, сооружена сцена, кое-как собрано все то, что требовалось для наших спектаклей. Работа была очень сложна. Наши декорации и все подвесные принадлежности приходилось прикреплять к железным балкам, находившимся у самой крыши на громадной высоте. Но предоставленная нам для этого команда матросов справилась блестяще. Все было устроено прекрасно.

Коммерция, в погоне за всем, что жадно схватывается публикой, широко использовала имя Анны Павловны. «Духи Павловой», «пудра Павловой», «дамские моды Павловой в сезоне 1925 года», высокие «дамские сапожки Павловой» в Америке, «мороженое Павловой» в Лондоне, «папиросы Павловой».

Характерно письмо, полученное Анной Павловной от капитана буксирного парохода, сопровождавшего рыбную флотилию одного из маленьких городов Англии. В нем капитан объяснял, что видел Анну Павловну на сцене и ему принесет счастье, если свой новый пароход он назовет «Анна Павлова». Анна Павловна с удовольствием разрешила ему, и вскоре мы получили фотографию парохода с именем Анны Павловой, выведенным большими буквами на его борту.

Редко, но случалось, что слава и популярность Анны Павловны не производили впечатления. Когда мы были в Амстердаме, дирекция муниципального театра, желая оказать Анне Павловне внимание, пригласила ее и всю труппу поехать в маленький городок Волендам близ Амстердама, интересный тем, что там сохранился характер старой Голландии. Его рыбачье население носит национальные костюмы и остается верным всем обычаям старины.

Приехав в Волендам, мы пошли его осматривать, а затем все вышли на набережную, где было много детей, очень милых в своих чепчиках и деревянных башмачках. У некоторых из членов труппы были кодаки, и они начали снимать.

Среди присутствующих оказался старик с типичными фигурой и лицом, и снимавшие попросили Анну Павловну стать рядом с ним. Анна Павловна подошла к нему, взяла под руку, и в таком виде они были сняты. Затем дети устроили хоровод, и Анна Павловна, взяв старика за руку, вошла с ним вместе в хоровод. Когда наступило время отъезда, мы увидели, что старик подошел к директору театра и, показав на Анну Павловну, начал ему что-то говорить. Тот удивленно ему что-то объяснил, но старик настаивал на своем. Подойдя, мы спросили директора, в чем дело. Оказалось, старик говорил, что эта дама – Анна Павловна – снималась и танцевала с ним, и теперь он желает за свой труд получить деньги. Когда старику объяснили, кто такая Анна Павловна, он ответил, что ему безразлично, кто эта дама, но раз она снималась и танцевала с ним, она должна платить. Анна Павловна очень смеялась, но потребовала, чтобы ему заплатили.

Известный немецкий писатель, автор биографии Наполеона и Бисмарка, Эмиль Людвиг занялся исследованием вопроса: «Кто величайшие десять женщин нашего времени?» по своим заслугам в каких бы то ни было отраслях их деятельности. Список, который он предлагает своим читателям, заключает знаменитую ученую Кюри, Джоан Адаме, американскую пионершу в вопросе социальных реформ, Анни Безант, стоящую во главе современной теософии, румынскую королеву Марию, еще несколько имен и среди них Анну Павлову.

Начинает он свой список следующим образом:

«Самым красивым зрелищем, которое я когда-либо видел, была танцовщица, стоящая на пуантах своей левой ноги, касающаяся лишь слегка своего партнера. Казалось, она колебалась в воздухе. Даже музыканты остановились на мгновение – так бесподобна была эта картина, так красива и грациозна эта очаровательная женщина, почти богиня, как бы висевшая в воздухе, не чувствуя веса своего тела… И самую ужасную вещь, делаемую женщиной, я видел во время войны, когда женщина вбежала в комнату, размахивая вечерней газетой, и с горящими глазами воскликнула: “Большая победа на восточном фронте, пять тысяч противников убито…”

Одна австралийская дама писала мне на днях: “На прошлой неделе я пошла в Лондонский музей, чтоб посмотреть на костюмы Анны Павловой, и чувствую – должна сказать Вам, что Вы поступили очень умно, выставив их там в прекрасной витрине. На все времена они останутся живым напоминанием о красоте Павловой и об ее искусстве…

Когда я была там, вошел молодой полисмен и довольно долго стоял, смотря на костюмы. Затем, повернувшись ко мне, он сказал:

– Не правда ли, какая она была удивительная? Я так рад, что это мой район и что я могу в любое время заходить сюда и смотреть на них”.

Вот какое неизгладимое впечатление оставляло искусство Павловой в самых неожиданных кругах».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК