Военная академия. Странное личное дело Блюмкина

Осенью 1920 года Блюмкин возвращается в Москву. Он появляется в «Стойле Пегаса» и других кафе, рассказывает друзьям-поэтам о Персии, и те слушают его раскрыв рты. К романтическому образу «бесстрашного террориста» и революционера добавились еще и черты какого-нибудь «Лоуренса Аравийского»[34], тайного агента, выполняющего секретные миссии за границей, только советского разлива. Сам Блюмкин старался всемерно соответствовать этому представлению.

Журналист Виктор Серж-Кибальчич встретил в это время Блюмкина на улице — «еще более мужественного и еще с более гордой осанкой, чем прежде». «Его суровое лицо, — вспоминал Серж, — было гладко выбрито, высокомерный профиль напоминал древнееврейского воина. Он декларировал стихи Фирдоуси и печатал статьи в стиле Фоша[35] „Моя персидская повесть“. Там нас было несколько сотен — плохо экипированных русских. Однажды пришла телеграмма от Центрального комитета: „Умерьте ваш пыл, революция в Иране сейчас идет на попятную…“ А мы ведь могли взять Тегеран».

По словам Сержа, Блюмкин тогда оправлялся после перенесенной болезни и «готовился к руководству деятельностью спецслужб на Востоке». Последнее, впрочем, явное преувеличение.

Через некоторое время после возвращения из Персии Блюмкин решил уладить свои партийные дела. 4 марта 1921 года он написал заявление в Московский комитет РКП(б) с просьбой о приеме его в компартию.

Вообще, с партийностью нашего героя ситуация сложилась довольно запутанная. Как уже говорилось ранее, после своего разрыва с левыми эсерами он состоял в Союзе социалистов-революционеров-максималистов. В апреле 1920 года на конференции союза большинство делегатов (и Блюмкин) проголосовали за слияние с РКП(б).

Блюмкин считал себя коммунистом, хотя и объяснял, что в связи со срочной командировкой в Персию он не успел «обменять свой максималистский билет на партбилет РКП». «Этим обстоятельством, — писал Блюмкин, — организационно я был совершенно оторван от РКП, хотя политически являлся ее членом с момента упомянутой максималистской конференции». «Теперь, — продолжал он, — имея возможность представить все необходимые документы, я настоящим заявлением прошу МК РКП утвердить меня членом партии и выдать партбилет. С тов. привет<ом>. Я. Блюмкин (член Иранск<ой> Компартии)».

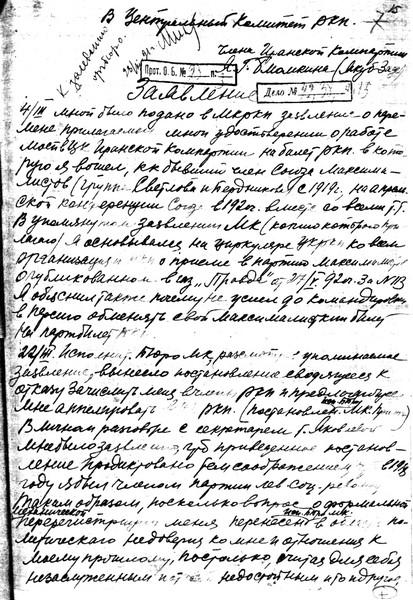

Заявление члена Иранской коммунистической партии Я. Г. Блюмкина (Якуб-заде) в Центральный комитет РКП с жалобой на то, что его не приняли в РКП(б) из-за „эсеровского прошлого“. 28 марта 1921 г. РГАСПИ

Однако… Блюмкину отказали! В личном разговоре ему заявили, что отказ связан с его эсеровским прошлым. Возмущенный Блюмкин написал еще одно заявление — уже в ЦК РКП(б) — от имени «члена Иранской компартии Я. Блюмкина (Якуб-Заде)».

В заявлении он еще раз излагал свою биографию и замечал:

«В свете всех этих фактов постановление МК РКП, относящееся всецело к далекому, скоро сгоревшему в огне революции, прошлому 18 года, кажется мне не только неосновательным и недопустимым, поскольку я уж принес РКП столько пользы, сколько может принести активный преданный работник, хотя и „молодой“ в партии.

Это постановление еще и противоречиво, и потому, что в рядах РКП сейчас находятся тт., которые еще так недавно были активистки настроенными левыми и которые теперь „безупречные“ коммунисты, в то время, когда они разорвали с партией на 2 года позже, чем я. И скомпрометированы… не только июльскими событиями».

Оргбюро ЦК Коммунистической партии слушало дело Блюмкина 20 апреля 1921 года. Было принято решение собрать о нем все сведения и еще раз заслушать в присутствии Дзержинского. Для него в этом случае все закончилось благополучно — в конце концов Блюмкина приняли в партию.

* * *

Когда Виктор Серж встретил Блюмкина, он обратил внимание на то, что тот одет в форму слушателя Академии Генштаба. Ничего удивительного — он к тому времени уже был слушателем Восточного отделения Академии. «Вернувшись осенью 1920 г. (из Персии. — Е. М.), я поступил в военную академию РККА…» — писал он в автобиографии.

Академия Генерального штаба РККА была основана приказом Реввоенсовета Республики № 47 от 7 октября 1918 года. Академия должна была готовить кадры высшего и среднего комсостава для Красной армии (в августе 1921 года Академию преобразовали в общевойсковую и переименовали в Военную академию РККА).

Приказом от 29 января 1920 года за подписью Троцкого при Академии было открыто Восточное отделение (потом — отдел, а еще позже — факультет). Учитывая интерес советской власти к Востоку, создание такого отделения представляется вполне логичным. Планировалось, что оно будет готовить квалифицированных «в военной, политической и социально-политической областях товарищей для работы на восточном направлении». Если называть вещи своими именами, то речь шла о подготовке военных разведчиков, военных специалистов и советников, военных дипломатов.

Вскоре на основной курс Восточного отделения начали зачислять слушателей по направлению Наркомата иностранных дел и Государственного политического управления (ГПУ), ставшего с февраля 1922 года преемником ВЧК.

«Академия Генерального штаба была расположена на Воздвиженке в доме, где раньше был Охотничий клуб, — вспоминал однокашник Блюмкина Александр Бармин, впоследствии разведчик и дипломат (кстати, генеральный консул СССР в Гиляне в 1923–1925 годах), сбежавший за границу в 1937 году. — По сторонам огромной центральной лестницы стояли два медвежьих чучела с подносами для визитных карточек. Стены были украшены оленьими рогами и другими охотничьими трофеями. Именно в этой экзотической обстановке нас встретил начальник академии, пожилой генерал Андрей Евгеньевич Снесарев, в прошлом исследователь Центральной Азии. Встретил он нас с безукоризненной вежливостью и, как мне показалось, с большим любопытством.

В академии не было ни одного преподавателя, отличившегося во время революции. Весь штат состоял из бывших генералов императорской армии, знаменитых, награжденных, нередко известных за пределами своего профессионального круга».

Блюмкин начал специализироваться по Персии. Что же, вполне логично. Опыт практической работы в этой стране — хотя и не очень большой — у него уже был. Но интересно: кто именно его рекомендовал в Академию?

На каждого слушателя отделения, разумеется, заводилось личное дело. Архивный поиск почти сразу же принес результат — в каталоге Российского государственного военного архива (РГВА) значилось и личное дело Блюмкина Я. Г. Но дальше начались сюрпризы, впрочем, уже привычные в этой истории.

Сначала сотрудники архива долго не могли разыскать это дело и высказывали предположения, что оно потеряно, а его следы остались только в каталоге. Но нет — дело Блюмкина все же нашлось. Правда, оно оказалось подозрительно тонким.

Дальше — больше. В бумажной папке синего цвета обнаружился только один лист. Это была напечатанная с двух сторон анкета без названия. И практически пустая. О том, что «Дело № 335» имело отношение к Блюмкину, подтверждали лишь записи в графах «Фамилия», «Имя» и «Отчество»: «Блюмкин Яков Григорьевич». «Отдел и должность» — «Разъездной инспектор Политотдела». Из анкеты следует, что на эту должность он назначен 12 июля 1919 года и был командирован в Московско-Ярославский округ «для инспекции» 14 июля 1919 года. Уволен с этой должности 7 октября того же года.

Это всё. Все остальные графы — «Время рождения», «Происхождение», «Образование», «Воинское звание» и пр. — оказались незаполненными. Кроме этой анкеты в архиве не было обнаружено никаких документов, связанных с обучением Блюмкина в Военной академии — ни характеристик, ни зачетных ведомостей и т. п.

Как и чему учился Блюмкин на Восточном отделении Военной академии, можно, однако, судить по косвенным сведениям. В 1923 году в Москве вышел сборник «Военная академия за пять лет» с монументальной фигурой на обложке Троцкого, простирающего руку куда-то вдаль на фоне парящих в небе аэропланов (которого изобразил известный художник Юрий Анненков).

Среди статей о различных областях работы Академии есть и такая: «Восточный отдел Военной Академии». Ее автор — Батырбек Абуков, один из недавних руководителей Иранской компартии и создателей «Персидской Красной Армии». Судя по тому, как подробно Абуков описывает особенности учебного процесса на Восточном отделении, он, похоже, имел отношение к его администрации. Возможно, Абуков сыграл свою роль и в том, что Блюмкина приняли в число слушателей отделения — они хорошо знали друг друга по Персии.

Сначала занятия на Восточном отделении начинались в 18.00 и заканчивались в 21.15. Слушатели занимались в общей сложности по 24 часа в неделю. Так что у Блюмкина оставалось время для общения с поэтами и сидения в кафе. Лекции проходили без строгой регулярности, да и вообще в первый год существования Восточное отделение больше походило на языковые курсы. С 12 февраля по 30 декабря 1920 года было прочитано 7689 часов лекций по восточным языкам, 2560 часов по языкам западным, 45 часов по общеобразовательным предметам и 52 часа по страноведению. Но постепенно ситуация менялась.

Примерно со второй половины 1921 года учебный процесс Восточного отделения (в 1922 году оно было переименовано в Восточный отдел) стал упорядочиваться и становиться более напряженным. Слушатели начали изучать социально-политические, военные, юридические дисциплины. Им, к примеру, преподавали такие совершенно разные предметы, как железнодорожное хозяйство, мусульманское право или история социализма. Изучались как западные языки — английский, французский, так и восточные — арабский, китайский, японский, турецкий, урду, персидский.

«Жизнь в академии была очень примитивной, — вспоминал Александр Бармин. — Мы были лишены какого-либо комфорта, к которому привыкли в Оксфорде или Сорбонне. Конечно, республика заботилась о нас, но то, что она нам давала, было одновременно и мало и много: питание, жилье и форму. Последняя отличалась известным шиком. Многие из нас носили темно-красные кавалерийские галифе с желтыми лампасами. Рослые, загорелые парни ходили из класса в класс во всем этом великолепии с орденами на защитных или голубых гимнастерках, в сапогах, со стопками книг и буханками хлеба под мышкой. Вместе со своими учителями, бывшими генералами императорской армии, они терпеливо стояли в очереди за талонами на питание. К двум часам дня мы, как правило, уже съедали свою дневную норму хлеба, получали жидкий суп, и, чтобы заглушить чувство голода, нам оставалось только пить несладкий чай».

Обучение длилось три года. После второго курса слушатель должен был написать и защитить работу по определенной теме. Затем предполагалась шестимесячная стажировка в стране изучаемого языка. То есть Блюмкину вновь «светила» Персия, где его знали под именем «Якуб-заде». Если бы, конечно, его туда теперь впустили. Впрочем, до этого дело так и не дошло.

В 1922 году штатное расписание Восточного отдела включало в себя начальника, комиссара, двух старших преподавателей (один — по Ближнему и Среднему Востоку, другой — по Дальнему Востоку), 17 преподавателей и 80 слушателей. На 27 сентября 1922 года в Восточном отделе числились 73 слушателя.

В августе 1921 года начальником Академии был назначен командующий Западным фронтом Михаил Тухачевский, но год спустя он снова уехал к месту своей основной службы.

Что можно сказать об академических успехах Блюмкина? Да почти ничего. Как уже говорилось, в его личном деле нет никакой информации о его отметках, выполненных учебных работах, характеристиках — в общем, всего того, что обычно остается в учебном заведении после студента, курсанта или даже школьника.

В сборнике «Военная академия за пять лет» есть глава «Наши герои». Блюмкина, понятно, среди них нет. Но там нет и многих других слушателей и выпускников 1920-х годов, кто оставил заметный след в истории советской разведки и дипломатии. Восточное отделение, к примеру, окончили бывший левый эсер и начальник Блюмкина по ВЧК Григорий Закс, будущий маршал Советского Союза и герой Сталинграда Василий Чуйков, известный советский разведчик и один из организаторов убийства Троцкого Наум Эйтингон, первый руководитель Института военных переводчиков и один из первых советских футбольных судей генерал-лейтенант Николай Биязи и другие известные люди.

Что касается Блюмкина, то вряд ли он был прилежным учащимся. Хотя нет никаких оснований полагать, что учиться он не хотел. Как многие люди «из низов», он жадно стремился к знаниям. Другое дело, что слишком «живой» (одна из конспиративных кличек Блюмкина, кстати, была «Живой») характер «романтика революции», думается, мало способствовал тому, чтобы день ото дня корпеть над конспектами. Да и обстановка в стране пока не позволяла спокойно учиться.

Курсантов и слушателей Академии то и дело отрывали от занятий и бросали в «горячие точки», которых тогда было предостаточно. Весной 1921 года им было приказано круглосуточно оставаться в стенах Академии. Слушателям раздали винтовки, ночевали они в аудиториях, которые на ночь превращались в казармы. Обстановка была серьезной: в Кронштадте вспыхнуло восстание моряков под лозунгом «За Советы без коммунистов!», в Тамбовской губернии разгоралась крестьянская война[36].

Многие из будущих «красных Генштабистов» сами весьма охотно покидали Академию, уезжая заниматься привычной им «боевой работой». В этом смысле интересен пример знаменитого Василия Ивановича Чапаева, который был принят в Академию одним из первых, оказался довольно способным слушателем, но через несколько месяцев попросился обратно на фронт. «Преподавание в академии мне не приносит никакой пользы, — писал Чапаев в январе 1919 года, — что преподают, это я прошел на практике. Вы знаете, что я нуждаюсь в общеобразовательном цензе, которого я здесь не получаю»[37]. В феврале того же года он снова вернулся на фронт.

«Из четырехсот наших курсантов… — писал Бармин, — сто пятьдесят погибли на „боевой практике“. Из тридцати человек моего класса пятнадцать погибли за четыре месяца».

Блюмкин писал в автобиографии, что учился в Академии, «неоднократно самомобилизуясь на внутренние фронты, на разные командные должности». Эти «внутренние фронты» в конце концов и стоили ему академической карьеры.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК