По этапу на автобусе

По этапу на автобусе

Было еще темно, когда меня разбудил металлический скрежет в коридоре. Я уже знал, что это такое. Коридор семьдесят четвертого корпуса с одиночными камерами по обеим сторонам был отделен от плексигласовой будки надзирателя стальной дверью. По утрам некоторых заключенных вызывали в лазарет — принимать лекарства. Надзиратель нажимал кнопку, раздавалось гудение скрытого механизма, и дверь, лязгая и вздрагивая, вдвигалась в стену — как в купейном вагоне. После этого другими кнопками точно так же открывались нужные камеры. Надзирателю не надо было выходить из будки.

Но неожиданно для меня моя дверь тоже открылась, а затем стали отворять чуть ли не все двери подряд. Я подумал, что пришла спецкоманда с очередным обыском. Они любили приходить рано и переворачивать все вверх дном. «Have a nice day»,[2] как говорят американцы. Но тут я услышал, как выкрикивают по списку имена. Нас отправляли на этап. Я поднялся с койки, вздрагивая от недосыпа и от волнения. В тюрьме ненавидишь любую перемену мест.

Собраться в дорогу было несложно: с собой не разрешали брать никаких личных вещей. Одежда только та, что на себе (в пересыльной тюрьме все равно поменяют на казенную). Лишние вещи и книги можно передать родственникам, но это, оказалось, нужно делать заранее. А дня этапа, конечно, никто не сообщал. Для религиозных книг, впрочем, делали исключение. Я подошел к надзирателю и показал ему потрепанную Библию и недочитанный «Петербург» Андрея Белого. На обложке был изображен купол Исаакиевского собора, и надзиратель безразлично кивнул. Книги отправились в специальный пакет под расписку конвоя вместе с каплями сердечников и аэрозолями астматиков.

Остатки печенья и пакет растворимого кофе из ларька я просунул под дверь камеры напротив, где обитал Семен Драбин — старый брайтонский морфинист. Драбина в списке не было, и он, кажется, даже не проснулся.

Нас вывели в сырой коридор, построили и дважды пересчитали. Я знал здесь почти всех. Негры, пуэрториканцы, деловито шагавшие на свой второй или третий срок. Бледный, сгорбленный Эндрю, нью-йоркский домовладелец, получивший 25 лет за убийство, мог говорить лишь о двух вещах: о Священном Писании и об апелляции. Разговорчивый грабитель из Гаваны — родители назвали его Юрием в честь Гагарина. Мой партнер по шахматам, выпускник французского лицея в Бейруте, галантный импортер героина, чудом отделавшийся четырьмя годами.

В столовой наскоро раздали кашу, молоко и зеленоватые апельсины — последний завтрак на острове Райкерс. За оконными решетками загорался рассвет.

Сигареты в дороге тоже не разрешались, и мы закурили прямо за столами. Столовая окуталась клубами Дыма. Затягивались все с такой жадностью, как будто нас везли не в пересыльную тюрьму, а на виселицу.

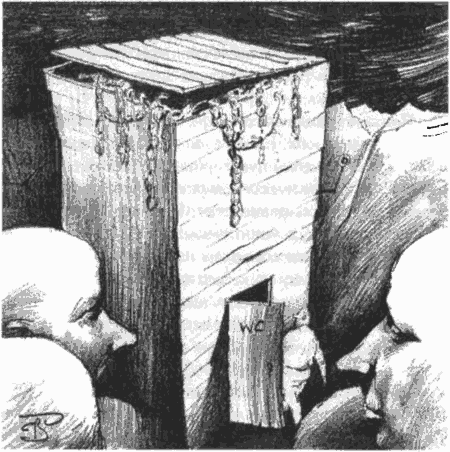

Мы проследовали в бокс — обычную для всех нью-йоркских тюрем тесную заплеванную клетку с деревянными лавками вдоль стен и унитазом в углу. Надзиратели суетились снаружи, в последний раз сверяя списки с личными делами. Я пытался задремать на лавке, когда мне послышался отдаленный звук, не вполне еще различимый, но до крайности отвратительный. Какое-то зловещее позвякивание, напоминавшее кабинет дантиста. Я заметил, что и другие заключенные как-то встрепенулись. «Несут, несут! — послышались возгласы. — Сейчас поедем, значит!» Из-за угла показались двое конвойных. В такт их шагам покачивался деревянный ящик, доверху наполненный наручниками и ножными кандалами. Связки цепей свешивались по краям, как медузы.

Ни с чем не сравнимое ощущение цепей на руках и ногах, собственно, не было уже мне в новинку. В цепях возили меня в суд и из суда, из манхэттенской тюрьмы на остров Райкерс, из одного корпуса в другой на самом острове. Но обычными цепями на этот раз дело не ограничилось. Третью и самую тяжелую, как монашеские вериги, цепь обвязали вокруг пояса. Спереди, на уровне живота, к цепи была приварена черная стальная коробочка размером со школьный пенал, с небольшим отверстием в торце. «Видишь, русский, — сказал сзади насмешливый голос с ямайским акцентом, — это black box, великое американское изобретение».

Смысл изобретения я постиг через несколько секунд, когда увидел в середине цепи моих наручников узкую металлическую втулку, тоже приваренную. Надзиратель привычным движением всунул втулку в отверстие черного пенала, и руки мои оказались пристегнутыми к поясу. Я мог слегка согнуть их в локтях, но поднять не мог. Этим исключались удушение конвойного цепью наручников или удар соединенными над головой кулаками, который мог бы применить некий заключенный-богатырь. Возможно, об опасности такого удара нью-йоркские тюремщики вычитали в «Записках из мертвого дома». Это, кстати, не шутка. У входа в манхэттенскую тюрьму я видел официальный плакат:

«По состоянию тюрем можно судить о состоянии общества.

Ф.М. Достоевский»

Часть заключенных из семьдесят четвертого корпуса оставили в боксе, — оказалось, что им предстоял этап в пересыльную тюрьму «Даунстейт», то есть на строгий режим. Мы ехали в Ольстерскую пересылку усиленного режима, примерно в трех часах езды от города, в Кэтскилльских горах.

Ножные кандалы, как и при городских перевозках, были одни на двоих. На этот раз меня приковали к пожилому молчаливому пуэрториканцу. Забираться в автобус было сущей мукой — зафиксированными руками нельзя поддержать равновесие. Конвоир-водитель наблюдал за нашими усилиями ко всему привыкшим взглядом, потягивая кока-колу из запотевшей баночки.

Автобус по виду напоминал обычный рейсовый — только салон отгорожен от водительской кабины стальной решетчатой дверью. На окнах решеток нет, но висят аккуратные таблички: «При прикосновении к стеклу срабатывает сигнализация». Что последует за этим, не уточнялось. Кобуры наших конвоиров пусты. Впрочем, на выезде с тюремного острова автобус затормозил, и с вышки опустили на веревке пластмассовое ведро с револьверами. На ящике рядом с водителем я заметил радиотелефон — вероятно, на случай поломки автобуса или попытки его захвата в дороге.

Мы выехали на мост через Ист-Ривер. Мрачные корпуса острова Райкерс остались позади. На другом берегу с невероятным равнодушием смотрели на нас нью-йоркские небоскребы.

«El grande Dios»,[3] — прокряхтел мой сосед. Мы набрали скорость — начинался первый в моей жизни этап.

Конечно, провести три часа в хитроумных оковах болезненно скорее психологически, чем физически. Сходные ощущения давал, наверное, «пояс невинности».

По-настоящему мучительны в США только многодневные автобусные этапы из местных тюрем в федеральные или же в иммиграционные лагеря в Луизиане.

Впрочем, даже восьмичасовой маршрут из Ольстерской пересылки в Уотертаунскую тюрьму на канадской границе был уже значительно тяжелей. Стояла июльская жара, а вентиляция в автобусе не работала. Одетые в плотную зеленую униформу, мы обливались потом. Согнутые в одном положении руки быстро затекали. Когда нам раздали обед, то, чтобы укусить зажатый между ладонями бутерброд с искусственным сыром, приходилось что есть силы наклонять голову. Пластиковую бутылочку с приторным лимонадом приходилось хватать зубами за горлышко и пить, вскинув голову, без помощи рук. Наверное, в этом была какая-то насмешка судьбы: я вспомнил, как пьют водку «по-гусарски» в русских ресторанах.

Где-то в середине пути наш автобус остановился на общественной стоянке захолустного городка. Группами по несколько человек нас выводили на оправку в местный туалет. Эффект появления бритых сумрачных личностей, гремящих цепями и жмурящихся от солнца, был силен. Городские обыватели, все как один в голубых джинсах и белых футболках по провинциальной моде, выбегали из туалета, как при бомбежке. Я шел мимо них, радуясь свежему воздуху и возможности чуть-чуть размять ноги.

У одной из машин негромко препиралась супружеская чета — молодцеватый загорелый старикан и его жена, испуганно схватившаяся за его рукав. Старик решительно освободил руку и бодрым, бесстрашным шагом направился к двери туалета. Мы посторонились на пороге, пропуская его к свободному писсуару. Закончив свои Дела, старик улыбнулся и отвесил нам небольшой дружеский поклон. Мы улыбнулись ему в ответ.

«Ну, заходите, чего встали!» — крикнул конвоир. Старик зашагал к машине, как ковбой к лошади, и я успел увидеть, как всплеснула руками его счастливая жена.

Наверное, нет ни одного заключенного, которому бы не приходила в голову мысль о побеге. Особенно часто думаешь об этом в первые дни и недели. Иногда просто-таки с маниакальной навязчивостью: «Интересно, что находится здесь под полом? Прочна ли эта решетка? А если удастся продолбить эту стену, куда я попаду?»

На моей памяти были две попытки. В июне 1995 года, когда я сидел в городской тюрьме на острове Райкерс, какой-то негр в соседнем корпусе узнал, что в уборной не закончили ремонт и что вместо одной из стен там тонкая переборка. Средь бела дня, когда надзиратели редко делают обход, этот негр проломил переборку и оказался вне «зоны». Если бы тюрьма находилась посреди города, он в считанные секунды смог бы затеряться в толпе, спрятаться в канализационном люке или в шахте метро. Но остров Райкерс целиком застроен тюремными сооружениями, и вольные люди по нему не ходят.

Недолго думая, заключенный добежал до реки Ист-Ривер и бросился в воду. Если бы он успел добраться до негритянских кварталов на противоположном берегу, то, скорее всего, был бы спасен.

Но пока он плыл, его успели заметить — причем не с берега, а из полицейской патрульной лодки. Полиция тут же вызвала подкрепление, и беглеца выловили. Сколько ему добавили к сроку, мне неизвестно. Но вообще-то по американским законам за побег дают больше, если человека уже успели осудить. И меньше, если он был еще подследственным.

Несмотря на провал побега, известие о нем (а такого рода новости в тюрьме распространяются молниеносно) вызвало у меня восхищение и даже зависть: «Кто-то решился, и ведь ему почти удалось!»

Через четыре года, когда один латиноамериканец пытался выехать под днищем продуктового фургона из Фишкиллской тюрьмы и был схвачен на вахте, я отреагировал уже совсем иначе: «Бедный дурак!» Надо сказать, что большинство заключенных, особенно старшего возраста и со стажем, мою реакцию вполне разделяли.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Сенбернар в автобусе

Сенбернар в автобусе Не явилось ли своеобразным предзнаменованием моей дальнейшей судьбы то, что в детстве нашей любимой игрой была охота на львов и что из-за моих русых волос и умения хорошо бегать мне всегда приходилось исполнять роль львицы? В дни летних каникул в

15 апреля 1945 года Агентурный отдел в автобусе

15 апреля 1945 года Агентурный отдел в автобусе Никто никогда не скажет вам — когда, в какой день и час должно будет начаться каждое новое наступление. Причем, как мне удалось установить, не только командиры рот и батальонов этого не знают, не только командиры полков, бригад и

Глава десятая «BABYLON BY BUS» («По Вавилону на автобусе»)

Глава десятая «BABYLON BY BUS» («По Вавилону на автобусе») В одном из недавних документальных фильмов про Боба есть кадры, где появляюсь я. Сначала показывают его на заднем сиденье автобуса, окруженного людьми, которые разговаривают и смеются, а потом камера перескакивает на

Глава 7 По этапу дальше

Глава 7 По этапу дальше Прожили мы в этом лагере с месяц, и нас отправили на этап. Везли долго, переправили на пароме через реку Амур в город Комсомольск-на-Амуре. Из Комсомольска-на-Амуре нас повезли в порт Ванино, что стоит на берегу Татарского пролива. Здесь было двадцать

По этапу

По этапу Отправляли внезапно. «Собирайтесь с вещами» — и все. И, как у Солженицина, перед любым таким действом, перед любой твоей отправкой из тюрьмы обязательно баня. Условная баня — душ, теплая вода и так далее. Потом, после помывки, вывели во двор корпуса с общими

1980 г. Пожар в минском автобусе

1980 г. Пожар в минском автобусе Начало 1980-х годов. Советская Белоруссия считалась тогда образцово-показательной республикой СССР. Послевоенная индустриализация привела к созданию большого числа промышленных предприятий, расположенных в городах или в непосредственной

2008 г. Авария и пожар в туристическом автобусе в Египте

2008 г. Авария и пожар в туристическом автобусе в Египте Сотни тысяч, если не миллионы, людей по всему миру тяготеют к туризму. Для одних это лесные или горные походы, сплав на лодках по рекам, палатки и гитара у костра. Для других же — поездки в далекие или близкие страны,

2011 г. Авария и пожар в пассажирском автобусе в Подмосковье

2011 г. Авария и пожар в пассажирском автобусе в Подмосковье Часто говорят, что главной причиной многих ДТП на междугородних магистралях является само состояние магистрали. Раздаются призывы к властям и соответствующим службам улучшить дороги, оснастить их современными

ПО ЭТАПУ

ПО ЭТАПУ Довольно большая группа женщин и мужчин шла к вокзалу. Мы с наслаждением шагали по крепкому, хрустящему снегу, вдыхая свежий воздух, которого были столько времени лишены. Взвод во главе с офицером окружал нас со всех сторон. Среди арестованных было много членов

Разговоры в автобусе и в городской Думе

Разговоры в автобусе и в городской Думе Потрясла эта смерть город Тамбов? Не сказал бы. Ни скорбных демонстраций, ни гневных митингов. Рассказывали, правда, что был пикет возле городской Думы: члены Союза советских офицеров и Движения в защиту армии вышли с протестом

На автобусе в средневековье

На автобусе в средневековье В субботу мы тоже работали, но кончили раньше. Ещё светило солнце, когда мы попросили нас выпустить не доезжая до гостиницы, в центре города, и разошлись «по интересам». Мы с Владленом, желая пофотографировать, забрели на красную площадь

В Харьков по этапу

В Харьков по этапу Неожиданно в июне Артема взяли из камеры и повезли, как это выяснилось уже в дороге, в Харьков «на опознание».О том, что везут его в Харьков, Артем узнал лишь в Рузаевке. Ему удалось послать весточку о своем переезде в Москву Мечниковым. «Напишите в