Усы и борода

Усы и борода

Ольстерская пересылка находится примерно в трех часах езды от Нью-Йорка. Дорога туда идет через Кэтскилльские горы. На одном из поворотов я увидел в окне изящный дорожный указатель: «Вы едете по самому живописному шоссе Америки».

Местность вокруг и вправду красива. Именно в этих горах расположены многочисленные бунгало и зимние мини-пансионаты, где за 900 долларов супружеская пара может встретить Новый год, сходить на фуршет с шампанским и покататься пару дней на лыжах по искусственному снегу. Когда-то эти места были популярны среди иммигрантов из Восточной Европы и имели прозвище «Борщевой пояс». Среди пассажиров тюремного автобуса, впрочем, эту часть света представлял один я.

Погода портилась по мере продвижения к пересыльной тюрьме. Когда автобус въехал, наконец, в долину, пейзаж окрасился в мягкие серые тона. Мы миновали ворота, и на оконных стеклах появились первые дождевые капли. Автобус плавно затормозил у входа в приемник, и мы стали выходить под звон кандалов и шум усиливающегося ливня.

Тюрьма эта мне сразу не понравилась. Еще издали я заметил геометрически безупречные ряды одинаковых одноэтажных корпусов из красного кирпича. Значило это, что с относительным комфортом одиночных камер — как на острове Райкерс — можно распрощаться. «Приходите в гости к нам — мы живем в бараке», — всплыла откуда-то из детства дурацкая песенка, и я с еще большим раздражением уставился на идеальные формы цветочных клумб. Если кругом такой показательный порядок, то его, стало быть, распространят и на нас. Мои первые впечатления очень скоро подтвердились: в столовую здесь водили шеренгой по двое, а гулять не выпускали вообще.

Надзиратели Ольстерской пересылки одеты в коричневую униформу с гербовыми шевронами, в отличие от синей формы городских надсмотрщиков. Надзиратели городских тюрем, чаще всего негры, переняли стиль нью-йоркского преступного мира — массивные золотые цепочки, перстни на всех пальцах и криминальный сленг. Их коллеги на Ольстерской пересылке, почти без исключения белые, являли собой совершенно другой тип — солдафонский. Сама по себе эта разница могла ничего и не значить, но у надзирателей штата был в руках мощный рычаг. За оскорбление или угрозу надзирателю на острове Райкерс в худшем случае можно получить по голове дубинкой и попасть в карцер. За то же самое в тюрьме, подведомственной штату, можно заработать пометку в личное дело, которая всплывет при явке на комиссию по досрочному освобождению. Дубинкой и в карцер — само собой.

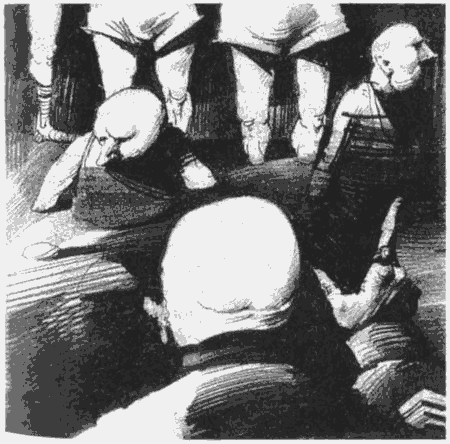

Неудивительно, что на нас начали орать, как только сняли кандалы. Невысокого роста господин с огромными черными усами шагал перед строем заключенных и вопил:

— Не корчите из себя гангстеров! Таких здесь нет! Гангстеры сидят на строгом режиме, а передо мной стоит мелочь и дерьмо! А если кто и считает, что он крутой, мне на это насрать! У меня в теле сидит столько пуль, что мне вообще на все насрать!..

Тут я невольно улыбнулся, подумав, что тюремному надзирателю пулю получить негде, а для вьетнамского ветерана он слишком молод. Наверное, кто-то по ошибке влепил в него во время популярной в этих местах охоты на оленей. Улыбка моя, вероятно, показалась ему издевательской, потому что он приблизился ко мне вплотную:

— Кому смешно, тому сейчас смешно не будет! А ты, — тут он вдруг поднял глаза на моего соседа, огромного доминиканца, — знаешь, что мне нравится в таких быках, как ты? Звук, который они издают, падая на бетонный пол! Ха-ха-ха! Ну-ка, все повернулись лицом к стене и сняли обувь!

Я уже забеспокоился, не в голову ли был он ранен? Не будет ли он и вправду нас бить? Но тут возникла откуда-то орава надзирателей, и начался личный досмотр. Раздеваться догола, как на острове Райкерс, здесь не заставляли — просто ощупывали сквозь одежду на предмет оружия. Впрочем, через несколько минут, в другом помещении, раздеться все-таки пришлось. Двое надзирателей за столом, заваленным бумагами, разглядывали поодиночке голых заключенных и записывали в личные дела особые приметы: шрамы, родимые пятна, татуировки. Когда дошла очередь до меня, один из надзирателей вдруг развеселился:

— А я, между прочим, видел вашего президента, Майкла Горбачева, когда он приезжал в Нью-Йорк. Вот это личность!

— Действительно, личность, — ответил я, — только он уже не президент.

— Ага, — сказал надзиратель, и я увидел, что он записал в мое дело: «Говорит с иностранным акцентом».

После этого группами по четыре нас повели в душевую. Седой тюремщик, глядя на нас с отвращением, сунул каждому по пластиковой чашечке с едко пахнущей жидкостью:

— Слушайте инструкцию. Жидкость втереть в волосы на голове и на теле. Встать под душ на две минуты. Следить, чтобы не попало в глаза.

Очевидно, это было средство от блох и вшей. Мыла нам не дали, и после процедуры кожа чесалась и зудела. На выходе нам отпустили по комплекту казенного белья. Далее следовала парикмахерская, до предела забитая заключенными в одинаковых белых майках, трусах и носках. Очереди пришлось ждать около часа. Вокруг орали, ругались, кряхтели. Усталость моя и раздражение все усиливались, голова гудела, и хотелось есть. Все знакомые куда-то подевались, а вокруг оказались довольно неприятные личности. При мысли о том, что спать в ближайшие годы предстоит в бараке, стало еще паскуднее.

— Эй, ты, который белый! Ты что, заснул? Садись в кресло! — голос заключенного-парикмахера вывел меня из оцепенения.

Стриг он машинкой, и уже через минуту лица своего в зеркале я не узнал. Голый череп и невредимая пока борода сделали меня похожим на вахабита. Вид был устрашающий.

— Бороду можешь оставить? — спросил я.

— Я-то, конечно, могу, — пожал плечами парикмахер, — только тебя в карцер посадят.

— В карцер?!

— Ну да. Двадцать три часа в сутки в одиночке, телевизора нет, говорить не с кем — могила. В общем, не валяй дурака.

— Подожди, — сказал я, — мне все ясно. Позови мусора и скажи, что бороду я сбривать отказываюсь. Отказываюсь потому, что… — я задумался, — потому, что я ортодоксальный еврей — так и объясни.

— Да ты сам объясни, — парикмахер показал на недовольную физиономию надзирателя, просунувшуюся между плечами.

С души у меня свалился камень, потому что я понял, что сейчас отправлюсь в карцер. Верхом мечтаний мне казалось остаться в полном одиночестве и тишине. Я был в этот миг искренне счастлив — так, как мог бы быть счастлив ортодоксальный еврей, водворяемый в карцер за свою стойкость в соблюдении заветов. Поэтому в какой-то степени я даже не солгал.

— По твоему поводу будет сделан запрос в Центральное управление тюрем, — буркнул мне надзиратель, отворяя дверь штрафного изолятора. — Только, наверное, сам через два дня попросишься побриться.

В центре штрафного изолятора была плексигласовая кабина охраны, от которой в четыре стороны расходились узкие коридоры с камерами по обеим сторонам. Это немного напоминало остров Райкерс, но правила здесь жестче. Ходить можно только вдоль стен, с обеими руками в карманах.

— Вынешь руки — упадешь на бетон, — мрачно приветствовал меня дежурный по карцеру. Уже второй раз за день я услышал это выражение: «to fall on the concrete». Вообще-то его можно перевести и по-другому: «упадешь на конкретное». Не исключено, что надзиратели Ольстерской пересылки придумали эту фразу для тех заключенных, которые считают материальный мир иллюзией.

Камера моя оказалась в конце коридора. Дверь автоматическая, с зарешеченным глазком и отверстием для кормления. Вопреки моим ожиданиям, в камере сухо и довольно большое окно, тоже забранное мелкой сеткой. К стене приварена металлическая койка, а напротив стоит унитаз и висит стальной умывальник, такой же, как в российских поездах дальнего следования. На койке лежали матрас в пластиковом чехле и скатанное в трубку одеяло с комплектом белья. Под умывальником я увидел рулон туалетной бумаги, кусок мыла, зубную щетку и тюбик пасты.

Я застелил койку, снял только что выданную мне зеленую форму и улегся. В камере горела очень яркая люминесцентная лампа, и глаза пришлось закрыть рукавом. Я лежал, отдыхая, стараясь не думать ни о будущем, ни о прошлом.

Неожиданно дверь камеры заскрежетала, и вошел надзиратель мощного телосложения с пластиковым молотком в руке. Я лихорадочно соображал, что же я такое натворил и что сейчас произойдет, как вдруг надзиратель взмахнул молотком и нанес серию страшных ударов по оконной решетке! От грохота у меня заложило уши.

— В порядке, — проворчал он, круто повернулся и вышел, не удостоив меня взглядом.

В окно видны горы, кажущиеся необыкновенно прохладными в июльскую жару. Собственно, мне только и оставалось любоваться природой и размышлять. Была пятница, а библиотечную тележку привозили в изолятор только по вторникам. Общаться тоже не с кем: камера напротив пустует, а перестукиваться в Америке не умеют. К вечеру я исполнил весь известный мне репертуар русских романсов и арий из опер и пошел уже по второму кругу. Тут дверь опять открылась.

— Это ты по какому поешь, по-чеченски? — передо мной возникла физиономия нового надзирателя, толстого и с усами пшеничного цвета.

— Нет, по-русски.

— А Чечения — это же в России?

— Вообще-то да, — ответил я.

— Ну вот, видишь, — удовлетворенно хмыкнул надзиратель, — я все про Россию знаю.

Он выставил вперед огромный кулак и начал перечислять, разжимая пальцы один за другим: «Gorky Park», «From Russia with Love», «The Hunt for Red October»…[4]

— Очень впечатляюще, — я покачал головой.

Это и вправду было неплохо для США, где очень многие люди, даже со средним образованием, считают, что Россия находится в Германии, или Германия в России, или это одна и та же страна.

— Ну вот что, Борис, — надзиратель опять ухмыльнулся, — чем петь, иди-ка лучше помоги разносить еду. Мы тебя выпустим в коридор, ты не опасный.

— А руки в карманах держать?

— Какой хитрожопый, — буркнул он, пропуская меня к тележке с едой.

Я обрадовался его предложению — можно размять ноги и узнать о своих соседях по штрафному изолятору. На двери каждой камеры висела картонная табличка с указанием, за что заключенный попал в карцер и на какой срок. Я катил свою тележку от камеры к камере, вкладывая в прорези кормушек порции жареной рыбы с рисом, и читал: «№ 8. Неподчинение приказу. 15 дней»… «№ И. Драка с № 19.30 дней»… «№ 14. Храпение холодного оружия. 90 дней с последующим переводом на строгий режим»… «№ 25. Изготовление алкогольного напитка 45 дней»… «№ 27…».

Тут я остановился. Перед дверью камеры № 27 сидел на стуле надзиратель — тот, что входил ко мне с молотком. Каждые 10–15 секунд он заглядывал в глазок.

— Этот есть не будет.

— Понятно, — ответил я.

Но на самом деле было непонятно. Может быть, больной?

Сквозь глазок я успел заметить худенького белого паренька — не старше двадцати на вид — ничком на койке. Он был в одних трусах и лежал прямо на матрасе, без одеяла и простыни.

Я взглянул на табличку: «№ 27. Неопределенный срок содержания. Особый надзор. Попытка самоубийства через повешение».

Я страшно проголодался за этот день, и порция 27-го номера пришлась кстати. Засыпая, я помолился за беднягу.

Вообще-то за самоубийц нельзя, но ведь он не успел.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Дагмара Лойпольд СИНЯЯ БОРОДА UNLIMITED © Перевод К. Серов

Дагмара Лойпольд СИНЯЯ БОРОДА UNLIMITED © Перевод К. Серов «Для наших братьев и сестер» — так это называлось. А по мне бы лучше только «для братьев», две сестры у меня уже были. Но даже желанным братьям я никогда не отправила бы и половины того, что укладывали в посылки.В

4. Синяя Борода. Пролог к пьесе для кукольного театра

4. Синяя Борода. Пролог к пьесе для кукольного театра Я – дурачество, я к вашим услугам – пожалуйте в могилу!ШУТ. Кто дергает за нитки?ХОР СТАРИКОВ. Мы дергаем за нитки – ведь мы были молодыми еще прежде вас.ХОР КОРОЛЕЙ. Нет, это мы! Мы владеем вами! И вы танцуете по нашей

В. Бухалов НИЛЬСОН-РЫЖАЯ БОРОДА

В. Бухалов НИЛЬСОН-РЫЖАЯ БОРОДА Тяжелый, цвета хвои, бархат, отгородивший сцену от зрителей, чуть волновался, когда кто-то за занавесом ненароком задевал его. Между краем занавеса и сценой образовалась едва различимая щелка, в которой больше угадывался, чем различался

Глава IX «БОРОДА»

Глава IX «БОРОДА» Вы помните Славку? Того самого, который нам с Колей помогал строить планер? Помните, как он врал нам, рассказывая о своем дяде-изобретателе, улетевшем на луну?Славка вместе со мной учился летать на планере. А потом я поступил в школу летчиков и потерял его

Глава 53 Борода

Глава 53 Борода Германа иногда принимают за батюшку, потому что он ходит с бородой. Настолько уже ушло в небытие, что борода — это один из отличительных признаков мужчины. По правилам Церкви, того, кто умирал со стриженной бородой, нельзя было даже отпевать, так как он

Борода вызывает

Борода вызывает Дороги, дороги... ...Ночь перед первой поездкой в Москву из Казани, которая предстояла 21 октября 1942 года, Игорь Васильевич провел без сна. Он уже знал, зачем его вызывают, зачем срочно из горной экспедиции на Алагез по изучению космических лучей отзывают

С этого времени за ним утвердилось шутливое прозвище «Борода», 1943 год.

С этого времени за ним утвердилось шутливое прозвище «Борода», 1943

Наконец-то борода

Наконец-то борода Переболев малярией, Леонардо отрастил более длинные волосы и отпустил бороду. Наконец-то, после шестидесяти лет жизни, он приобрел тот облик, который повсеместно запечатлелся в представлениях о нем! Именно таким должен представать в массовом сознании

Борода и обрезание

Борода и обрезание Обратил я внимание, что у Пети Трофимова борода не растет: его укорила Раневская, когда тот гордо заявил: «Мы выше любви!» «Облезлый барин» — таким выродился русский дворянин за два века…А какие бороды были, когда Петр их резал = оскоплял бояр и из шуб

Борода Маха

Борода Маха В то время, когда я возился с планером, международная обстановка продолжала обостряться, грозя перерасти из холодной войны в мировой пожар.В нашей авиации три претендента оспаривали друг у друга честь (и деньги), стараясь перещеголять остальных в деле

Дедушкина борода

Дедушкина борода Летом родители, как правило, отправляли меня в колыбель моего рождения и детства – уютный город Кременчуг. Там, в маленьком и неказистом, но уютном домике недалеко от Днепра, проживали, а вернее, доживали свой век дедушка с бабушкой со стороны мамы. Для

ГЛАВА ТРЕТЬЯ, в которой сеньор Красная Борода вступает в противоборство с итальянскими коммунистами

ГЛАВА ТРЕТЬЯ, в которой сеньор Красная Борода вступает в противоборство с итальянскими коммунистами Арнольд Брешианский был казнен папою римским так же, как Фридрих Барбаросса повенчан — спешно и ночью. Труп его сожгли, а прах развеяли над Тибром — иначе римляне носили

ГЛАВА ПЯТАЯ, о том, как сокровище ищет нового хозяина, а рыцарь Красная Борода — новую судьбу

ГЛАВА ПЯТАЯ, о том, как сокровище ищет нового хозяина, а рыцарь Красная Борода — новую судьбу Там, далеко, под умеренным солнцем тевтонской своей родины, слыл император Фридрих просвещенным монархом, не чуждым прелестям изящной словесности. Там, в непылком, но

ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ, в которой Фридрих Красная Борода пытается стать доблестным рыцарем, но не успевает совершить подвиг

ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ, в которой Фридрих Красная Борода пытается стать доблестным рыцарем, но не успевает совершить подвиг Фридрих Барбаросса, выпавший из истории кольца власти, остался в контексте своего времени. А время его — время рыцарских идеалов, становления