Шестой восточный блок

Шестой восточный блок

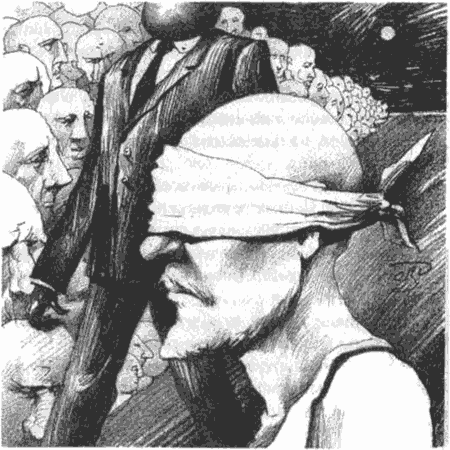

Манхэттенская тюрьма «Томбс», по российским понятиям, ближе к следственному изолятору. Большинство заключенных ждет здесь суда. В Шестом восточном блоке, куда определили меня, были в большинстве случайные горемыки.

Со мной сидел негр, укравший из магазина слесарных инструментов коробку с отвертками. Сразу после кражи он отправился через дорогу в Армию спасения — в очередь за бесплатным супом. Там его и схватила полиция. Выйти под залог 250 долларов ему было не по карману. В соседней камере был эмигрант — серб. Ввязавшись в спор в табачной лавке, он расколотил владельцу-арабу витрину в ответ на какую-то ремарку о войне в Боснии.

Были и уже осужденные, которым предстояла отправка на Райкерс. Этой самой большой тюрьмой США, занимающей целый остров, нас постоянно пугали надзиратели. О Райкерсе ходили леденящие кровь легенды, после которых маленькая «Томбс» казалась просто санаторием.

Как и всюду в нью-йоркских тюрьмах, среди заключенных преобладали негры и латиноамериканцы. Последние, в большинстве своем пуэрториканцы и эмигранты из Доминиканской Республики, держались особняком, но в целом были дружелюбны. А мексиканец по имени Эфраим, в ковбойских сапогах и с усами Эмилиано Запаты, даже пытался учить меня испанскому. Делал он это так: тыкал пальцем в какой-нибудь предмет и произносил его испанское название. Иногда по моей просьбе — писал. Латиноамериканцы, в отличие от негров, почти все грамотны.

Кроме этих импровизированных уроков делать, в сущности, было нечего. Телевизор надрывался постоянно, но все время шла какая-то невыносимая муть. Иногда я играл партию в шахматы, стараясь, правда, без особого успеха, поддержать репутацию русских шахматистов. В карты играть тоже разрешалось, но их я избегал, боясь наделать долгов: играли на сигареты. К тому времени я Уже знал, что задолжавшего даже пачку могут запросто порезать. Лезвий в открытую ни у кого не было, но встречались люди со свежими шрамами от уха до подбородка. Шрамы бывали огромные, вздувшиеся, как от от ожога. Такой след оставляло местное орудие из двух половинок бритвенного лезвия, параллельно вплавленных в разогретую на огне ручку зубной щетки. Кожу лица нельзя толком сшить, и порезы эти не исчезнут уже никогда.

Возможно, именно в поисках лезвия со всех переданных мне русских книг сдирали обложки. Книги были вполне уместные в моем положении: Солженицын и Достоевский — и читал я все ночи напролет. Пару раз за ночь заглядывал через плексиглас охранник, удивленный моей необычной здесь страстью к литературе. Под утро делал обход блока так называемый дежурный по самоубийствам — назначенный на эту должность заключенный. Вначале мне это казалось одной из американских нелепостей, но, повстречав потом на острове Рай-керс людей с фантастическими сроками, я уже не удивлялся по поводу этих дежурных. Пожалуй, Родион Раскольников ошибался, и терпению человека есть предел.

Кормили в манхэттенской тюрьме хорошо. К завтраку давали яблоко, пакетик молока и кукурузные хлопья. Обед и ужин, почти горячие, развозили с кухни по блокам. Обычно макароны или рис с каким-нибудь мясным соусом или даже кусочком мяса. Добавку выдавали беспрепятственно. Была даже особая очередь для мусульман — еда без свиного жира, по законам «халал». Совсем уж невероятными казались кошерные еврейские блюда — рыба или гуляш, привозимые на маленьких запечатанных пластиком подносиках. Кошерное очень любил толстый колумбиец, дежуривший на раздаче.

Однажды в обед я сидел со своим подносом за фанерным пинг-понговым столом. Рядом со мной уселся мексиканец Эфраим, придвинув красный пластиковый стул. Несколько минут мы сосредоточенно ели.

— Buena comida? (Вкусно?) — спросил я его по-испански.

Эфраим улыбнулся, но ответить не успел. Сзади на его плечо легла ладонь огромного нефа.

— Ты снимал мои вещи со стула? — в голосе его дрожало бешенство.

Эфраим не понял, он не говорил по-английски. Сидевший напротив пуэрториканец бросился переводить сбивчивым шепотом. Очевидно, Эфраим без спроса черного владельца переложил на подоконник сушащиеся после стирки кальсоны. Не дав пуэрториканцу договорить, негр заорал:

— Переведи этому… пусть просит прощения!

Эфраим, с побелевшими желваками на натянувшемся лице, выслушал перевод и что-то глухо сказал по-испански. Пуэрториканец замялся, но потом все же перевел:

— Он говорит, что прощения просить не будет.

Конец этой фразы совпал с ударом. Эфраим вместе со стулом был сбит на пол. Но никто не шевельнулся, ни один человек, даже латиноамериканцы, только сразу повисла напряженная тишина. По лицу мексиканца, заливая глаза, текла кровь, а нога негра уже давила ему горло.

В этот момент подбежали два надзирателя, но разнимать не решались — негр легко мог справиться и с ними.

— Брось его, брось! — истерично выкрикивал один.

А другой, тоном врача-психиатра, увещевал:

— Ну вот и хорошо, видишь — ты его уложил, вот и отличненько. А теперь все, хватит, куда ж ему больше?

Как-то сразу угаснув, негр отошел, продолжая гримасничать и бормотать:

— Не будет он прощения просить, не будет?!

Эфраим встал, цепляясь за стол и покачиваясь.

Я отвел глаза, а впрочем, ему было не до меня. На столе в капельках крови остался недоеденный обед: сосиски с бобами.

Действительно вкусный обед.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Глава тринадцатая ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ГРЕБЕНЬ

Глава тринадцатая ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ГРЕБЕНЬ 10 мая 1996 года. 8413

Томас Хетхе ВОСТОЧНЫЙ БЛОК © Перевод А. Егоршев

Томас Хетхе ВОСТОЧНЫЙ БЛОК © Перевод А. Егоршев К самым ранним картинам моего детства относится одна из тех прогулок, какие мы с отцом совершали — память мне тут, несомненно, изменяет — каждым воскресным утром, в то время как мать готовила обед. Они были законной

Оживить «восточный вектор»

Оживить «восточный вектор» Россия и Китай развиваются «лицом к лицу», а встречают вызовы «спина к спине» Двуглавый орел на российском гербе напоминает нам об исторической миссии нашей страны в XXI веке. Суть ее, на мой взгляд, состоит в том, чтобы возродить на новом витке

Глава 3 ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ

Глава 3 ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ Как и любому незваному гостю на русской земле, мне понадобилось какое-то время на то, чтобы понять, что, как и представителей других народов, русских нельзя было грести под одну гребенку. По моему первому впечатлению, все они поголовно были злобными

Восточный цикл

Восточный цикл Бусинка первая – Раннее… – Первое, что я должна сделать, – сказала Алиса самой себе, бродя по лесу, – вырасти до моего настоящего размера, а во-вторых – найти путь в тот прекрасный сад. Думаю, что лучшего плана никто не придумает. (Льюис Кэррол «Алиса

Год шестой

Год шестой Параллель с Карно — Мрачные новогодние мысли — Мою дочь приглашают учиться в Соединенные Штаты — Гитлер — психолог — Нам предстоит плести корзины — Понятие преданности — Национализм Нейрата — Трудности в общении с Герингом — Использование силы против

Глава девятая Восточный фасад

Глава девятая Восточный фасад Осень принесла тревожные новости из-за рубежа. В Азии так называемые «тигры экономики» начали колебаться на грани кризиса. Мировая потребность в нефти, основном источнике поступления твердой валюты для России, стала падать. Все это повсюду

Восточный фронт

Восточный фронт В 3.15 ночи, в темноте, 22 июня 1941 года тридцать лучших экипажей бомбардировщиков Не-111, Ju-88 и Do 17 пересекли на большой высоте границу СССР и отбомбились над десятью аэродромами на выступе территории между Белостоком и Львовом, которая отошла к СССР при

XV. Восточный вопрос

XV. Восточный вопрос Суббота, 27 февраля 1915 г.Англо-французский флот мужественно продолжает нападение на Дарданеллы; все внешние форты уже приведены к молчанию. Отсюда живое волнение среди русской публики, которая со дня на день ожидает появления союзных кораблей перед

Через «Восточный вал»

Через «Восточный вал» Пока мы отписывались, инженерные войска, оказывается, успели организовать в заводи своеобразную верфь.Тут чинили разбитые челны, подраненные паромы. Не успевали залатать пару лодок или резиновых поплавков, как с Днепра гнали уже новые, пробитые, а

«Западно-восточный диван»

«Западно-восточный диван» Только в 1819 году был наконец опубликован «Западно-восточный диван», но и впоследствии к нему добавлялись стихотворения, которые вошли в его состав в последнем прижизненном издании сочинений Гёте. Поэт сопроводил свой «Диван» «Примечаниями и

Восточный человек с западным мышлением

Восточный человек с западным мышлением Ахмед Заки Ямани родился в Мекке, священном городе мусульман, 30 июня 1930 года. Символично, что именно в этот год британский колониальный деятель и востоковед Гарри Сент-Джон Филби (1885–1960) убедил короля ибн Сауда начать разведку нефти

Шестой год

Шестой год Писем Ваших за это время не было. Вообще уже более недели у нас не было ни почты, ни телеграмм. Прямо водное бедствие — на дороге неслыханные обвалы, снесено тридцать два моста, а далее три железнодорожных. Убиты люди и животные. Говорят, что даже временные

Амо Бек-Назаров Восточный обед

Амо Бек-Назаров Восточный обед С Эйзенштейном я был знаком давно, чуть ли не со времени «Стачки», его первой работы в кино. Осенью 1932 года он приезжал в Ереван, но меня в это время там не было. Года через два или три, вскоре после премьеры «Пэпо» в Москве, я пригласил

Приказ отправиться на Восточный фронт

Приказ отправиться на Восточный фронт Однако в Берлине меня ждал сюрприз. Вместо ожидаемого перевода в Копенгаген я получил приказ отправиться на Восточный фронт. Сначала я должен был явиться во фронтовое управление кадров в Кракове. Отъезд оказался столь срочным, что