Часть I Кайф «Кайфа»

Часть I

Кайф «Кайфа»

Раздается звонок. Я поднимаю трубку и слышу корректный мужской голос. Спрашивают меня.

– Да, – отвечаю, – это я и есть.

– Тогда скажите… Есть ли у вас родственники в Соединенных Штатах?

Делаю паузу.

– В Соединенных? – переспрашиваю и тут же отвечаю довольно туманно: – Как бы… это вам объяснить…

Ничего я про родственников не знаю, но отказываться почему-то не спешу.

Тогда голос в трубке заявляет, что у него для меня есть письмо. Других с такой же фамилией, именем и профессией он в Питере не нашел.

– Еще бы! – ставлю я в разговоре гордую точку.

Вешаю трубку и звоню брату.

– Брат Саша, – интересуюсь, – что это за семейная тайна, в которую меня не посвятили?

– А в чем дело? – смеется в трубку брат.

– Есть ли у нас родственники за океаном? Может, у отца дети внебрачные? Он же во время войны плавал на американском корабле.

– Но команда была наша.

– Тогда поехали к отцу.

Приезжаем к отцу. Начинаем пытать Ольгерда Петровича, и вот что он нам заявляет:

– Да. У моего отца были братья и сестры. Где они все – не знаю. Но двое братьев еще до революции, кажется, отправились за океан. Я об этом почти ничего не знал. Поэтому и не говорил. К тому же я всю жизнь проработал на секретном кораблестроительном предприятии!

– Нет проблем, папа! Мы понимаем!

Получив письмо, я перевел его на русский и вот что узнал: в Соединенных Штатах живут трое моих кузенов, которые всегда знали, что в Прибалтике или в России у них есть родня. Но вот недавно в одной из библиотек Питер Рекшан наткнулся на книжку Владимира Рекшана из России. Называется книга странно – «Кайф». Такого слова в словаре нет. Но это не важно. Важно другое – они нашли родственников и горят желанием приехать в Россию…

Жена всю эту историю выслушала с недоверием.

– Не может быть, – сказала она с завистью.

– Что тут такого! – взмахнул я рукой небрежно. – Вот если б родня на Луне объявилась… Тогда – да.

В конце июля девяносто первого прилетели двое кузенов из Мичигана – Питер и Джеймс. Большие и с родинками на носах. Почти как я. Только по-русски не говорят. Стал я с ними дружить, гулять по Питеру, показывать укромные местечки. Всякие обеды у родителей, Эрмитаж, «Лебединое озеро»…

Кстати, о балете. Утром звонит приятель. Бормочу в трубку, что выпивал накануне, сплю еще.

– Какой сон! – орет приятель в трубку. – В городе танки!

– Какие еще танки? Стихи, что ли, японские? Есть у них такие. Из пяти строчек…

– Путч!

Кузены спят в соседней комнате. Включаю телевизор на кухне. Появляется голова генерала Самсонова и говорит о том, чего нельзя. Оказывается, нельзя заниматься порнографией. И еще снимать нельзя на видеокамеры. Что нельзя? Порнографию? А почему? Не понял ничего. Потом «Лебединое озеро» началось.

На кухню вышли кузены, стали пить кофе. Каждые пять минут звонил телефон и разные люди рассказывали мне про Горбачева и Пуго.

– Что-то слушилось? Уотс хэппенд? – спросил мичиганский Петя.

– Все в порядке! – успокоил я родню. – Нет проблем. И Горбачева нет.

Кузены вздрогнули и переглянулись. Они все поняли.

– Нам надо позвонить в американское консульство, – сказал Джеймс и позвонил.

В консульстве им посоветовали сидеть дома. Но не сиделось. Я сделал дырочку в сумке и, готовый к подвигу за дело демократии, положил в нее видеокамеру Джеймса. Питер тем временем листал справочник, позвонил куда-то, сказал:

– Через шесть часов из Хельсинки вылетает самолет. Можем успеть.

– У нас так не делается, – ответил я. – Так вдруг через границу не проскочим. Нам с отцом и братом придется остаться.

– Тогда и мы останемся, – решили кузены.

Тем временем путч продолжался. Прошел он весело, с концертом на Дворцовой площади. Только в Москве возбужденные граждане лезли под танки с Ростроповичем во главе. Тот размахивал автоматом, призывая людей погибать за буржуазные идеалы. По крайней мере, такую фотографию напечатали в газете. Странно, что только трех человек задавили в столице. В Питере пострадал всего один – сломал ногу, упав с баррикады.

Затем Советский Союз распался, и Ельцин унизил Горбачева. Второй отдал первому ключи от столицы, а мы тем временем стояли в очередях за говяжьими костями. Если были кости, то, выходит, было и мясо. Было да сплыло. Сплывшее мясо решил вернуть Гайдар…

Одним словом, в мировой прессе писали о голоде в обновленной России. Американские кузены прислали посылочку с продовольственным набором – баночка меда с Сейшельских островов, перец, соль, спички, несколько рулонов фольги. Голод и наши проблемы они понимали по-американски – не в чем печь окорока, нечем их солить и перчить. Но все равно посылочка получилась милой.

Инфляция, конечно, сильно двинула по яйцам, но – ничего. Началась весна, зазеленела травка-муравка, в городе вымыли стекла, граждане сняли кальсоны…

Я сижу в плаще напротив окна и смотрю на большие часы, что висят напротив. Сейчас минутная стрелка подвинется и ударит колокол. Вся комната заполнится католическим звоном, а я спущусь по винтовой лестнице на узенькую улицу и пойду неизвестно куда.

Вот и колокол. Захлопываю входную дверь и спускаюсь. Улица, по которой я иду, находится на острове Сен-Луи. Остров находится в городе Париже. Когда-то давным-давно, летом шестьдесят восьмого года, я пел с молодыми французами «Мишел, май белл…». Вернулся в Ленинград и стал волосатым, стал песни петь под гитару, стал известным, стал в итоге тем, кем стал. И вот снова – Париж! Устал я от Парижа. Устал ходить-бродить по нему без дела. Но – нет! На сегодня я себе дело подобрал. Нашел накануне в книжке «Улицы Парижа» ту, на которой жил в шестьдесят восьмом. Она попала в справочник, поскольку когда-то давно Анна Австрийская организовала там сумасшедший дом для женщин. Я решил найти улицу и вспомнить себя восемнадцатилетнего. Зачем это мне надо? Не знаю! Просто от безделья…

Над желтоватым городом висели тучи, моросил дождь. Я поднял ворот пальто и перешел Сену, по которой сновали пароходики с туристами. По узкой улочке вышел на Сен-Жермен. Веселый французский народ бежал ланчевать – кафе и бары быстро наполнялись публикой. Миновав бульвар, я пошел на юг, рассчитывая, как старый грибник, выйти в нужный мне район. Поднимаясь вверх по улицам, я не старался запомнить, как они называются. Мало ли в Париже улиц! Но табличка попалась на глаза – улица Кардинала Лемуана. Название слабо отозвалось в памяти… Я вспомнил! На этой улице когда-то жил молодой Хемингуэй. О своем житье-бытье в этом районе Парижа он написал в изящном и печальном романе «Праздник, который всегда с тобой». А вот и дом № 74 с мемориальной доской на стене. Дом узенький, в три окна. Поднимаю голову и вижу: под окнами квартиры, где жил великий американец, висит бумажная полоса и на ней печатными буквами начертано – «Сдается!».

– Вот бы снять квартиру Хема и пожить в ней! – говорю сам себе, делаю с десяток шагов и оказываюсь на площади Контрэскарп. О ней я тоже читал в романе.

Сажусь на террасе под навесом и заказываю кофе. Из-за соседнего столика доносится русская речь. Стараюсь не подслушивать, но русский язык я еще не разучился понимать. Две молодые женщины и молодой мужчина.

– Хорошо вам во Франции. Французы не такие трудоголики!

– Да, говорят, что американцы и во время отпуска думают о работе, а французы – наоборот – целый год ждут отпуска и все время обсуждают, как проведут его.

– В Нью-Йорке я работаю с шести утра до десяти вечера. А что делать?

То, что русские говорят, мне не интересно. Иммигранты говорят только о работе, только о том, где живут и сколько платят за жилье… Стараюсь думать о Париже и Хемингуэе. В Париж стоит приезжать талантливым, молодым и бедным. Я же не молодой и не старый, не бедный и не богатый. Если и талантливый, то уже успел надоесть себе своими талантами. Я стал каким-то пейдж-мейкером. Пишу страницу за страницей – и все.

Иду все дальше и дальше на юг. Миную какие-то скучные улицы и упираюсь в парк Монсо. Где-то поблизости улица моей юности. Почувствовав, что могу заблудиться, подхожу к женщине в синем пальто и синей же шапочке с красной окантовкой. Такие женщины выслеживают неправильно припарковавшиеся тачки и выписывают штраф.

– Рю-дё-Кобани, – говорю. – Экскьюз муа. Же не парле па франсе.

– Кобанис! – поправляет меня штрафовальщица и долго объясняет.

Я не понял ее слов, но уяснил, в каком направлении идти. Дождь перестал, и звонкий глаз солнца выглянул из-под неба. Стало веселее на сердце, но все равно не так весело, как это было в восемнадцать лет.

Но я нашел эту улицу! Сумасшедший дом для женщин работал, как и при Анне Австрийской. Как ни старалось человечество, а женщины продолжали сходить с ума.

Какой-то полицейский участок за домом. В шестьдесят восьмом году сборная Советского Союза, в которую я входил, жила тут в гостинице, как-то связанной с молодежным туризмом.

И гостиница оказалась на месте. Международная молодежь выходила из нее. Какие-то картины зашевелились в памяти, и я вспомнил фасад дома, вспомнил балкон, на который выходил загорать…

Толкнул стеклянную дверь и вошел внутрь. Такой же холл, такого же цвета стены. Неужели я был тут аж тридцать лет назад?!.

Пописать в Париже стоит два франка. Я зашел в туалет и сэкономил деньги. Оттуда направился в стеклянный бар, выходящий окнами во двор. И двор все такой же. Кажется, мы тогда пытались играть в футбол. Бара не было и этих стекол…

Сел за стойку и попросил кофе. Что-то другое надо начинать пить. Пятьдесят пять чашек кофе в день – это много. Разные люди подходят и отходят. Им нет дела до меня, до того, что я пытаюсь что-то уловить в этом пространстве. Уловить себя из давно-давно-давно-давно минувшей жизни. Каждая клеточка моя трепещет и ждет. Но не получается. Ни слезы?, ни улыбки, простая констатация факта. Но мозг и тело еще на что-то надеются.

Пусто внутри.

Я кладу на стойку пять франков, но не ухожу. Все-таки хочется сидеть здесь вечно, предаваясь необязательным рассуждениям.

Я допиваю быстрым глотком остывший кофе и закашливаюсь до слез.

Мне сорок семь лет, и у меня насморк…

* * *

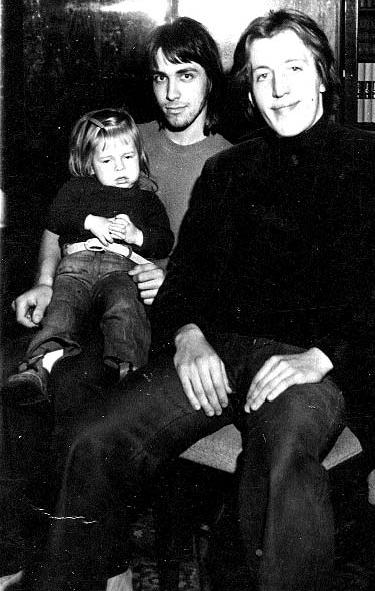

Когда я работал над повестью «Кайф», мне приходилось снимать однокомнатную квартиру с печкой в Ораниенбауме. Сутки через трое я топил углем военно-морской барак, а остальное время топил дровами квартиру. Жена была беременна, и жить в комнате коммунальной квартиры возле Сенной площади не представлялось возможным – тетки-соседки травили нас за явную склонность к размножению.

Теперь те же обстоятельства вынудили снять квартиру в ста метрах от Нотр-Дам. Есть квартира и на Московском проспекте города Санкт-Петербург. Жена успешно разрешилась от бремени, и теперь сыну десять лет, катается он на роликовых коньках по улице Сен-Луи. Некоторые изменения в жизни произошли, и хочется верить – изменения эти в лучшую сторону.

Жизнь, конечно, меняется, но кайф остается все тем же!

Когда приехали американские кузены, мне отчасти удалось очистить квартиру на Московском от пачек с книгой «Кайф полный». Значительная их часть ушла на строительство брачного ложа. История этих пачек поучительна и полностью соответствует тексту монографии Владимира Ульянова-Ленина «Развитие капитализма в России». Самое веселое в моем нынешнем положении – это тот факт, что никто не сможет помешать мне рассказать эту историю.

Однажды утром он проснулся знаменитым…

Три раза я так просыпался. Первый раз, когда в шестнадцать лет стал мастером спорта по прыжкам в высоту и чемпионом страны среди сверстников. Второй раз – после первого выступления «Санкт-Петербурга» в Академии художеств. Тогда мне было двадцать. Третьего раза пришлось ждать долго. После выхода «Кайфа» в журнале «Нева» пошли потоком письма, десятки откликов были в прессе…

Это я не славой своей хвастаюсь, а объясняю фон, на фоне которого (пардон за тавтологию!) ринулся в разрешенное предпринимательство.

Знакомлюсь с крупным розовощеким мужчиной из издательства «Художественная литература»; зовут его Валера Лемесов.

– Я, – говорит, – рок-фан, битломан, коллекционер. У меня есть пластинка группы «Ганн», которой ни у кого нет.

– И я, – отвечаю, – фан и битломан. А нельзя ли у вас в издательстве книжку выпустить? Книжка называется «Кайф». Она в журнале «Нева» печаталась.

– Можно, – отвечает Валера, – но за свой счет.

– Не понял, – переспрашиваю. – За мой или заваш?

– За твой.

– Интересно.

– Ничего интересного. Толстого и Чехова мы выпускаем за наш счет, а таких, как ты, – за их счет.

– То есть за мой?

– За твой.

– Но таких, как я, больше нет.

– Есть, есть! – смеется Валера. – В Греции все есть. А повесть твою я читал. Хорошая вещь. Утверждаю как битломан…

Не знаю – кто я? Или такой тупой, или такой упорный? Как тупой и упорный я решил найти деньги и выпустить повесть в виде книги. Для начала стал занимать у знакомых. Знакомые не дали. Всего следовало найти около четырех тысяч. Довольно большие по тем временам деньги. Стала спрашивать жена у своих подружек. У тех, которые за богатыми мужьями. Мужья не дали подружкам, подружки не дали мне.

А деньги появились все равно – сами по себе.

Один новообразовавшийся театр получил от государства приличную сумму и решил заняться меценатством. Из театра позвонили и предложили денег. Сумму предполагалось вернуть в виде книжек. Потом театр поставил лишь один музыкальный спектакль и разорился. Юридического лица не стало, а физическим я подарил по книжке. Но до разорения еще было далеко. Как и до книжки. Появились деньги, но не было бумаги. Бумага тогда стоила дешево, только достать ее можно было… Нет, достать бумагу было нельзя, потому что… Проблема дефицита, партийной и антипартийной прессы. Перестройка уже захлебывалась, но еще не нахлебалась.

Появился здоровяк с благородной бородкой, Боря Самыгин. Когда-то он играл в «Добрых молодцах» вместе с Севой Новгородцевым. Мы иногда вместе пьянствовали в баре Союза театральных деятелей, и он обещал достать бумагу.

– Надо дать денег, – сказал Боря.

– Кому? – удивился я.

– Не мне, – нахмурился Боря.

– Я взяток не даю! – отрезал я. – И, что интересно, не беру!

– Это усложняет дело. Но можно водкой. Как ты на водку смотришь?

– Водка – это другое дело. На нее я смотрю без одобрения, но с пониманием.

Через несколько дней мы сидели в специальной комнате ресторана, стены которой были обиты золотой парчой. Нас обслуживал добрый официант. Я старался выглядеть улыбчивым и компанейским, что и удалось в конце концов с помощью этой самой водки. Мы с Борей обхаживали одного типографского работника, обещавшего два рулона бумаги. Работник пел застольные песни, фрагменты из популярных арий, объявлял тосты за милых дам. Дам присутствовало две. Одна, довольно милая, моя жена. Другая, довольно не милая, типографская тетка. У меня имелись веские основания присоединяться к произносимым тостам, и в итоге я напился. Проснулся посреди ночи на типографском складе среди рулонов бумаги. Утром приехала жена на автокаре и увезла меня вместе с рулонами.

После долгих битв с типографиями, начальники которых алкали взяток, книгу напечатали, и теперь предстояло ее продать. Подсчитав предполагаемую прибыль, я разволновался, вспотел, возбудился, как перед известным актом, стал таскать пачки с книгами по магазинам и концертам. Но выходили не деньги, а слезы. Следовало кому-нибудь продать крупные партии.

Появился человек из Москвы. Появился человек из Ярославля. В Москву уехали сразу две тысячи, а в Ярославль тысяча. Прошли лето и осень, началась зима. В ледяную стужу позвонили из Москвы и Ярославля, предлагая приехать и забрать мани. Деньги-мани – одна из главных тем рок-музыки. Вот я и решил без промедления поехать за деньгами.

Морозным, звонким, ледяным, пронизывающим солнечным утром я вышел из вагона на перрон Ленинградского вокзала и, подгоняемый мелкобуржуазной алчностью, устремился на поиски музыкального магазина, торговавшего «Кайфом». Где-то через час я нашел нужный мне дом и вошел во двор. Магазин находился, как я знал, на четвертом этаже.

Вот она – парадная! Но с парадной были проблемы. Вместо ступенек в подъезд вела ледяная горка. Просто падай и бейся лбом! Выделив мелкобуржуазный адреналин, я стал карабкаться, вцепившись в лед ногтями рук и чуть ли не ног. На втором этаже лед кончился, но началась болотная слякоть. На третьем этаже из трубы хлестала струя кипятка. Основные места, то есть места основного инстинкта, я не ошпарил, но куртку замочил. Далее я поднимался в тумане, выставив вперед руки как слепой. Оказался в коридоре. Услышал в тумане голос. В руки мне попалась голова бухгалтера или кассира.

– У нас труба лопнула, – бодро произнес молодой человек. – А вы Рекшан из Ленинграда?

– Да, – ответил. – Я – это он. Мне бы денег получить. Мне звонили.

– Надо найти сейф, – кивнул бухгалтер или кассир и исчез в тумане. Скоро из тумана вынырнул человек с сейфом и отдал четыре полиэтиленовых мешка, набитых бумажными деньгами, и еще кошелку с мелочью.

– Из-за аварии мы не успели обменять.

– Ничего страшного.

Я прошел обратно через пар, в нужном месте меня обдало кипятком, затем я миновал болото, поскользнулся и выкатился по ледяной горке в морозный день. Одежда моментально заледенела. Ледяной и богатый, я добрался до Ярославского вокзала и успел на поезд.

В общем вагоне я не выделялся из общей массы своими мешками. Все что-нибудь да везли – набивные ситцы, дефицитные книги, ягнят и телят. А я вез мешки денег. Иногда проходили кавказцы с кинжалами и бородатые душегубы с топорами. Но меня не тронули.

Уже начало темнеть, когда я оказался в Ярославле. Долго путался в улочках, пока нашел деревянный дом с дымящейся трубой. Здесь находились местное издательство и книжный склад. В большой комнате я увидел каких-то расхристанных мужиков в волчьих шкурах, горилку на столах и красивую местную блядь, сидевшую нога на ногу посреди мужиков, которые вились вокруг и пускали слюни.

За письменным столом находился нужный мне человек. Он сидел, откинувшись в кресле и открыв рот. Во рту ковырялся худощавый человек в меховом жилете, по виду – библиотекарь.

– Дергайте! – крикнул он.

Оказывается, издателю вырывали зуб. Кто-то дернул дверь, и зуб, соединенный с дверью веревочкой, вылетел. Раздались аплодисменты и был объявлен тост за здоровые зубы. Все выпили, крякнули и уставились на меня.

– Чем имеем честь? – спросил издатель.

– Вот именно! – хихикнула блядь. – Чем вы честь имеете?

– Я, собственно говоря, автор книги «Кайф».

– Ах да! Вы приехали за деньгами. Что ж, присаживайтесь. Будьте как дома. Сейчас деньги поднесут.

Я стал ждать деньги. Подсела блядь и попросила:

– Милый, увези меня в столицу. Прочь от этих пошлых мужиков. От этого быдла!

Я не успел ответить, как блядь увели куда-то в чулан и стали, похоже, иметь ее честь всей толпой. Издатель ныл, держась за щеку. «Куда я попал? – испугался я. – Вдруг это вертеп мазохистов и насильников?» Но скоро мне действительно принесли два мешка денег и я убрался.

Может, это мода такая грядет – рассчитываться трешками? Сложно сказать. Я спрятал мешки в канаву возле вокзала, купил билет до Питера. Позвонил жене и зашифрованным текстом объяснил, что все в порядке, и зашифрованно назвал сумму.

– Ой! – Она тут же повесила трубку.

Пока я спал в поезде, жена думала – как бы с пользой эти деньги использовать? Я всегда считал, что с мыслительными процессами у нее все в порядке.

– Значит, так, – сказала она, когда я появился в квартире с мешками. – Два мешка на кожаное пальто и плащ. А эти три – на собаку.

– На какую такую собаку? – спросил я зевая.

– На такую!

Пока я лежал в ванне, жена унесла мешки. Вернулась она в новом пальто и с борзой длиной метра в три. Хвост еще находился в прихожей, а тело уже входило на кухню. Я сидел над чаем и горевал: «Вот, оказывается, на что ушла рок-н-ролльная юность! Вот, оказывается, на что пошли годы терзаний и версты талантов! Вот чего, оказывается, стоит моя жизнь!»

Через несколько дней жена отправилась с борзой на охоту. Борзая поймала последнего в Ленинградской области зайца. Потом, за неимением иных дел, она целыми сутками валялась на диване. Я же спал на собачьей циновке в коридоре. Иногда кричал с пола:

– Вот это кайф! Надо же – обменял «Кайф» на собаку. Был «Кайф полный» – стал кайф вечный!..

* * *

Странно, однако, устроен человеческий мозг. Вспоминаю совсем недавние события, а уже путаюсь. Книгу «Кайф» было продавать весело и выгодно. Книга «Кайф» – это художественная история рок-группы «Санкт-Петербург».

Летом мы классно и пьяно отыграли на фестивале Рок-клуба, который проходил на Зимнем стадионе. На этом стадионе я стал мастером спорта в шестьдесят восьмом, а теперь мастерски рвал на себе рубаху и размахивал гитарой. «Русское видео» сняло фильм и выпустило его под названием «И у камня бывает сердце». Так начинается одна из моих древних песен…

Моя жизнь в литературном искусстве была бедной и спокойной десять лет. Хотя и начали потихоньку печатать, но за десятилетие я нахлебался литературного говнища и все чаще стал оглядываться на рок-н-ролл, от которого сбежал в середине семидесятых, как мне казалось, к более чистому искусству. Жизнь была бедной… Я снимал с женой квартиру в Ораниенбауме, топил какую-то аптеку и сочинял «Кайф». Подбрасывал уголек и гулял с таким же сочинителем-кочегаром, Николаем Шадруновым. Мы выпивали и прогуливались, решая мировые проблемы громкими голосами. Однажды из сугроба вышел сержант и сказал:

– Это как это, что же, ну?

А я ответил глупостью:

– Извольте! Мы честные налогоплательщики.

Поскольку это оказалось правдой, то с нас и сняли дополнительный налог на поддержание местного правопорядка.

Весной же в журнале «Нева» решили печатать мою повесть.

– Но надо сократить, – попросил Борис Никольский, главный редактор.

– Без всяких сомнений я готов сократить свою жизнь, – заплакал я и пошел подписывать договор, пошел в кассу за авансом, полетел на такси в семью – по дороге таксист-гипнотизер заговорил зубы и украл деньги.

Время покатилось стремительно. Танцы-шманцы-обжиманцы!

Осенью я преобразовал семинар рок-поэзии в танцевально-вокальный коллектив недорослей и начал сходить с ума. Ковалев и Корзинин приходили на семинар в Рок-клуб и поглядывали с доверительным испугом, как семинар поет и пляшет под мою гитару. Поддавал гитарного жару и Андрей Мерчанский. Мы решили полуакустическим составом «Санкт-Петербурга» катануть программу в Выборге – подальше от столичной сцены.

Хору мальчиков ехать не велено, поскольку в нанятом автобусе для них нет места. Они приезжают потом сами – обиженные, совсем пьяные, за двадцать минут до выхода на сцену. Мы как раз распеваемся в артистической. Они же где-то стекла вышибали, руки порезали, бродят в крови.

Концерт вот-вот, а недоросли лезут на сцену петь и плясать.

Я умоляю мужскую часть хора.

Концерт начался с лирической песни – недоросли пугают девочек, твистуют на сцене, все увеличиваясь в количестве, – это к ним запрыгивают из первых рядов, поняв начавшееся как призыв к действию, а я пою свою лирику и думаю: «Когда это кончится? Это безобразие? Вся жизнь – какое-то безобразие и вечный кайф!»

На сцене как в тупой дискотеке. Концерт скоро заканчивается тем, что недоросли рвут все провода и падают в зал вместе с мониторами.

После я гоню пенделями недорослей из-за кулис, мы с испуганными девушками грузимся в автобус – в итоге местные газеты публикуют заметку, где врут, будто ансамбль «Санкт-Петербург» был пьян и т. д.

Тем временем в «Неве» появляются гранки «Кайфа» и выясняются отношения с цензурой: снимают названия наркотиков и слово «бля». С первым я согласен, со вторым – нет. «Бля» отстоять удалось.

Но все-таки лучший месяц моей жизни – март! Еще пахнет «Кайф» типографской краской, а я уже замер в ожидании неизвестно чего. Что-то ведь должно случиться. Ведь классная в основном штука – первая, по крайней мере, кайфовая литература.

…Какая разная осень в Санкт-Петербурге. Даже когда живешь на Малой Мещанской с женой и дитятком в девятиметровой комнате в коммунальной трущобе с видом на помойку, даже тогда бывает осенью счастливо и спокойно – ведь ты, кажется, обрел равновесие, отбил гривенник, пятачок, копейку территории в стране, что зовется Независимостью, и в той новой стране слышен твой голос…

«Кайф вечный» пишется с думой о следующем тысячелетии. А думать о нем можно лишь с бодрым напором, свойственным немолодым, но еще крепким мужчинам, пахнущим моторным маслом!

…Италию помню хорошо. В декабре восемьдесят девятого поехали мы всей нонконформистской толпой в город Бари. Перестройка цвела пышным цветом, и граждан свободолюбивой России принимали на Западе приветливо.

Принимать-то их принимали, но с билетами начались проблемы. Билеты на самолет стоили тогда дешево, деньги у населения имелись, но самих билетов не было. В итоге Курехин, Коля Михайлов из Рок-клуба, кто-то еще улетели самолетом, а основной массив поехал поездом. В Бари открывался фестиваль независимого питерского искусства и следовало приехать вовремя. За день до основной группы отвалил фотомастер «Вилли» – Андрей Усов, предполагая потратить лишнее время на подготовку выставки своих фоторабот.

По дороге с Вилли приключилась история. О ней – после, поскольку она и с нами всеми почти приключилась. А пока сели мы в поезд и поехали по нашей огромной родине в сторону Ужгорода, за которым начиналась граница с Венгрией. Ехали нервно и возбужденно. Я уже ездил на Запад, выступая во Франции под знаменами Советского Союза. Поскольку перед отъездом я отказался стричься, то более меня на Запад не брали, и на Юго-Запад, и на Северо-Запад не брали. Вот через двадцать один год прорвался…

Перед границей Старый Рокер, Анатолий Августович «Джордж» Гуницкий, достал из-под полосатого матраца бутылку портвейна и предложил:

– Давайте выпьем перед расставанием.

После долгого стояния состав переехал узкий мост, началась колючая проволока.

Мы чокнулись и сказали:

– Прощай, родная сторонка!

Портвейн пошел хорошо. Печали не наблюдалось. Через пару утренних часов мы уже въехали под своды вокзала города Будапешта. Авангардный контрабасист Волков достал из каких-то потаенных карманов доллары и купил себе «Кэмел». На нас набежали негры-спекулянты, и пришлось по грабительскому курсу обменять рубли на форинты. Джордж тоже что-то обменял. Мы не собирались тут задерживаться, но хотелось немедленно вкусить иностранной жизни. Пока нонконформисты занимались валютными операциями, поезд, отправлявшийся в Рим с соседнего перрона, в который следовало запрыгивать немедленно, уехал. Следующий отправлялся через сутки. Так мы всем коллективом застряли в Будапеште. Группу некрореалистов Юфит тут же увел с вокзала. Постепенно все разошлись. В Италию я с собой взял гитару, предполагая при случае поразить итальянцев своим простуженным северным басом. Теперь вот болтайся по Венгрии с гитарой!

Но все же в Будапеште нас было много. Как выяснилось позже, Вилли Усов таким же образом отстал от итальянского поезда. Об Усове – впереди.

Будапешт – город красивый. Но в декабре в нем нежарко. Особенно если болтаться по нему утро, день и вечер. Но – болтались, бодрились. Вечером даже попали в гости к знакомому знакомой, женатому на ленинградке.

– Когда я размышляю о театре абсурда! – говорил Джордж.

– Метод литературы, недавно открытый мною! – говорил я.

– Отшень интересно, – кивал венгр и скоро стал посматривать на часы.

– Вся соль абсурда – в его диалоге! – говорил Гуницкий, а венгр уже и не отвечал, а только смотрел на часы.

– Мне завтра очень рано вставать, – наконец заявил он и, чтобы мы его лучше поняли, заговорил по-русски без акцента.

– Кто рано встает, тому бог дает, – совсем по-русски продолжил хозяин квартиры, в которой мы рассчитывали досидеть до утра и отправиться на вокзал.

– А может, бога и нет? – слабо предположил я.

– Что вы, что вы – бог есть! – настаивал венгр, и мы с Джорджем поняли, что нам пора сваливать.

Счастливо улыбаясь, поблагодарили за приют и отправились на зимнюю улицу. Было совсем холодно. В метро я первый раз в своей жизни увидел нищих. Причем целую их толпу, лежащую на полу.

На вокзале же не топили. Предстояло всю ночь на этом вокзале мерзнуть! Негры-спекулянты лежали в одном из коридоров вповалку. В зале ожидания имелась одна, но очень большая и очень горячая батарея. Обняв ее, спал какой-то расхристанный, плохо пахнущий гражданин Земли. Мы с Джорджем присели на краешек скамейки, оккупированной пьяным, почувствовали колебания теплого воздуха. Появилась надежда выжить и добраться все-таки до теплой Италии.

– Бля-бля-бля-бля, – недовольно заворчал космополит и стал пинаться ногами.

Можно было сдаться и отправиться спать на пол к африканцам. Но русский рок закалил нас в музыкальных боях.

– Ну ты, урод! – с угрозой произнес я и сбросил космополита с теплой скамейки.

– Убью! – добавил Анатолий Августович, и пьяный понял, что не его взяла, поднялся и побрел к неграм.

За час до поезда все артисты стояли на перроне. Никто не опоздал, и мы покатили в Италию. Так же, только один, ехал Вилли Усов. О нем – скоро.

Европа состоит из маленьких стран. Лузгали мы эти страны, как семечки. Скоро Венгрия кончилась и началась Югославия. В одном из городов, забыл в каком, поезд стоял полчаса и я пробежал вокруг вокзала, посмотрел последнюю славянскую землю. Вокруг торговали чем попало, и на ценниках с трудом умещались нули. Про инфляцию я еще ничего не знал и удивлялся.

Поезд порыл дальше, и в нашем купе оказался полный, приятной внешности мужчина средних лет с огромным чемоданом. Алжирец. Когда-то он учился в Москве, теперь работал инженером-мелиоратором. Наш портвейн давно кончился, а у алжирца имелась бутылочка.

– Еду во Францию к сестре, – сказал алжирец, когда мы выпили по первой. – Но через Италию ехать! Пограничники все время бомбистов-террористов ищут. Могут и с поезда снять. Араб же я только по происхождению. А по сути – инженер-мелиоратор.

– Да, – кивнул Джордж, – абсурд!

Чем ближе к итальянской границе, тем больше инженер волновался. Он вытирал вспотевший лоб платком и курил сигару. Нонконформисты струились по вагону, слышались реплики:

– Италия, скоро Италия! Скоро свободный мир!

Наконец поезд остановился и появились погранцы в пестрых фуражках. Они обходили купе за купе, брали красные паспортины, вскрикивали радостно:

– Руссо! Руссо!

Зашли к нам, улыбаются. В кучу красных паспортов я засунул паспорт алжирца.

– Руссо! Руссо! – вскрикивал пограничник, листая паспорта, и вдруг замолк, спросил мрачно: – Арабо?

– Уи, синьоре. – Инженер сидел ни жив ни мертв.

– Выходи!

Алжирец почти плакал. Мы помогли ему вынести чемоданы из вагона.

– Да здравствует Советский Союз! – сказал инженер на прощанье, и мы поехали дальше.

Рано утром мы приехали в Рим – колыбель европейской цивилизации. После долгой дороги нас несколько покачивало в этой колыбели. Напротив вокзала, посреди площади, по которой в несколько рядов несутся машины, – что-то вроде скверика с монументом. Там нас должны встречать. Должны были встречать и Усова. Через неделю мы выпивали на Форуме, сидя на античном мраморе, из граненых стаканчиков, взятых в Италию из Питера вместе с маленькой; выпивали за здравие Вечного города, за римское право, за нас и за вас. Вот что тогда рассказал Усов:

«Я вышел из вокзала с чемоданом и сумкой. Дождался зеленого света и перешел площадь. Только я пошел к монументу на встречу, как набежала откуда-то толпа девок-малолеток. Цыганистые такие с виду. Они стали меня дергать за разные части тела и одежды. А я отмахивался. Они чего-то прощебетали и убежали. Поставил чемодан и стал поправлять одежду. Вижу – сумка открыта! Роюсь в ней – нет бумажника! В нем – паспорт и обратный билет! За секунду я понял, что стал международным бомжом. Оборачиваюсь и вижу, как девичья стайка бежит, перескакивая через машины. Бросаю чемодан на хер и бегу за ними. Я же один год в университете итальянский изучал. Но тут – все слова забыл. Кричу только:

– Синьоре! Пер фаворе!

Меня не задавили. А они уже по узкой такой улочке несутся. А я за ними. Они сейчас во двор нырнут – фиг найдешь. Навстречу трое итальянских мужиков идут. Они поняли мои вопли и малолеток тормознули. Тут и я подбежал.

– Бля-бля-бля-бля! – вопят девицы.

– Бля-бля-бля! – кричат мужики.

– Паспорт, бля, свиздили! – кричу я.

И минуты не прошло, как подлетел „воронок“ с решетками и из него выскочили автоматчики. За автоматчиками лениво вышел кто-то вроде местного сержанта. Все продолжали вопить, и я вопил:

– Я – русский! У меня, бля, паспорт свиздили и обратный билет. Синьоре! Пер фаворе!

Сержант крутил головой и ковырял в носу. Наконец наковырялся и произнес тихо так:

– Бля-бля.

Малолетки вздрогнули, а одна из них задрала юбку и вытащила из трусов мою паспортину с билетом. Мне вернули гражданство и социальное положение в обществе, а девку автоматчики схватили, бросили в „воронок“ и укатили. Мужики тоже отвалили. Я пошел к чемодану, думая, что и его свиздили. Но он уцелел. Такая история…»

Теперь историей Усова никого не поразишь, но тогда до «гримас капитализма» нам еще предстояло прожить несколько лет. Тогда казалось, что в нынешнем капитализме предприниматель будет ходить в обнимку с пролетарием и вместе с ним нюхать фиалки…

* * *

В городе Бари тепло. Идет дождь. На некоторых стенах висят афиши с рекламой нашего фестиваля. Город Бари известен лишь своей футбольной командой и мощами Николая Угодника, любимого русскими святого. Скучновато барийцам живется, без андеграундного фестиваля им никак. Мы с Джорджем должны читать доклады в первый день фестиваля, но приехали-то мы ко второму. С нами не знают что делать. В конце концов предлагают прочесть доклады в монастыре. Точнее – на лестнице бывшего монастыря перед выступлением театра «Дерево».

На каменной лестнице сидело с дюжину нетрезвых нонконформистов из нашей делегации и несколько прибившихся к ним итальянцев. Я прочел несколько бодрых страниц и даже манифест «Метод социалистического идеализма», хитроумный текст которого я здесь не стану приводить. Желал я этим методом сразить Горького, но, как выяснилось позднее, не сразил. Джордж тоже что-то такое непростое говорил. Бедная переводчица с трудом переводила наши речи, и в итоге питерские нонконформисты все заснули, сморенные вином и теорией, а итальянцы убежали.

Но итальянцы вернулись, чтобы эстетически насладиться выступлением театральной труппы «Дерево». При входе в зал, где предполагалось само представление, стали выламываться бритоголовые юноши и девушки, катались по каменным плитам. Катания и выламывания означали увертюру. После увертюры актеры ушли в зал, а итальянцы не поняли – им показалось, что представление закончилось. Итальянцы отвалили, а мы остались. В таком духе понимания-непонимания фестиваль и проходил.

Мрачные тона несколько разбавил Курехин, нашедший на окрестных пастбищах коня с конюхом, а в местном монастыре – хор монастырских девушек.

Гордые тем, что нас никто не понял, мы собирались после трапезы в ресторане отправиться в местную Ла-Скалу смотреть на «Популярную механику» итальянского разлива.

Кормили нас обильно. Официанты подходили с бутылками и спрашивали:

– Бьянко? Россо?

Присмотревшись к их манипуляциям, я предложил Джорджу:

– Ты заказывай «бьянко», а я – «россо».

– И что будет? – хмуро спросил Джордж.

– А вот увидишь.

– Может, я «россо» хочу.

– Ладно! Давай ты – «россо», я – «бьянко».

Подошел и к нам официант, задал вопросы. Мы ответили, как договорились. Официант и глазом не моргнул, поставил пред Джорджем целую бутылку «россо», а передо мной – целую бутылку «бьянко».

– И чего ты добился? – поинтересовался Джордж, когда халдей отошел.

– Как чего! Если б мы пили с тобой вино одного цвета, то получили б одну бутылку на двоих. А так – по бутылке каждому!

– Действительно, – согласился Гуницкий. – Абсурд какой-то!

В отличном настроении мы отправились в театр, при входе в который нас встретили молодые люди в ливреях с золотыми галунами и почтительно провели в партер. Театр сверкал золочеными ложами, хрусталь огромной люстры под потолком лучисто переливался. Мы с Джорджем сели где-то в первых рядах и стали смотреть, как в дыму, напущенном на сцену, появилась группа «Игры» и довольно бодро и стильно заиграла оригинальные произведения. Накануне в театре выступал Морис Бежар, и зал, конечно же, более подходил для академического искусства. Но публике музыка нравилась, так как звуки, лившиеся со сцены, все же казались более понятными, чем мрачный напряг некрореалистов и театра «Дерево».

В паузах между песнями из-за кулис доносился цокот копыт – это волновался конь Курехина.

«Игры» закончились, началась «Популярная механика». Сперва Сергей Курехин бил по клавишам рояля и ковырялся в его струнной пасти, затем в дыму появился Саша Ляпин с гитарой и стал извлекать из нее пригожие звуки. Затем они поиграли вместе. Постепенно появился хор монастырских девушек и запел. Курехин прыгал перед девушками и дирижировал. Снова Ляпин играл один. Играли Курехин с Ляпиным и пели монастырские девственницы.

Публика не сразу поняла, но постепенно врубилась. Уже смотрели на сцену с азартом, ожидая новых выкрутасов. И тут Курехин взмахнул рукой и на сцену вышел конь. Размеры его были чудовищны. Коня за уздечку придерживал усатый итальянский крестьянин, впервые, похоже, как и конь, попавший в театр. Публика завизжала от счастья и ужаса. На сцену вышел Саша Титов с бас-гитарой, и ему помогли вскарабкаться на коня. Динамики забасили, конь возбудился и собрался прыгнуть в партер, но крестьянин его удержал. Вопили девственницы, а Курехин ковырялся в зубах у рояля. В апофеозе каданса на сцену вылетел некрореалист Чернов с мертвым осьминогом в руках. Он зубами рвал мертвое морское тело, а куски глотал. Зал выл и рукоплескал. Некрореалист, наглотавшись мертвечины, убежал прочь и после долго блевал за кулисами…

На вечернем приеме у местного коммуниста нонконформисты сразу же выпили все запасы крепких напитков, а Анатолий Августович «Джордж» Гуницкий плясал вприсядку, высоко выбрасывая коленки. По дороге в гостиницу лучший мастер абсурда пытался крушить машины на обочинах, выражая тем свой протест против общества потребления, а утром обнаружил в номере на потолке следы от своих ботинок.

– Выходит, что я ночью ходил по потолку, – удивился Джордж.

– Выходит, что ходил, – согласился я.

– Абсурд какой-то! – вздрогнул Гуницкий и предложил: – Давай-ка лучше займемся коммерцией.

Анатолий Августович привез в Италию с дюжину командирских часов, предполагая озолотиться. Но с часами, как выяснилось, нас в городе Бари не ждали. Джордж заходил в бакалейные лавки и с моей помощью предлагал часы. Работники лавок разглядывали циферблаты с нарисованными танками и красными звездами, пугались, но денег не давали.

Бродили мы, бродили и забрели в порт на рынок краденых вещей. Крали, видимо, в основном из машин, поскольку на вместительных лотках лежали предметы, которые обычно можно слямзить из тачки, – кассеты, автомагнитолы, очки, часы… Ага, вот и часы!

Джордж подрулил к продавцу, мрачному громиле грузинского вида с наколкой на запястье – «Не забуду мамо мио!», и достал свою командирскую дюжину. Всякая вещь на лотке стоила десять тысяч лир. Всякую ворованную продавец покупал за пять. Он посмотрел на товар Джорджа и сказал:

– Пять тысяч.

– Это же чертовски мало, – изумился Джордж, – это же настоящие командирские часы. Руссо, руссо! Пиф-паф!

На «пиф-паф» итальянец среагировал оригинальным образом. Он достал из-под прилавка кольт огромного размера и приставил его почему-то к моему лбу.

– Что же это вы такой негостеприимный, – только и смог сказать я. С рынка мы убежали в город целыми и пока что невредимыми, решив до поры оставить коммерцию.

В холле гостиницы оживление. Вокруг чернокожего низенького господина роятся питерские нонконформисты. По городу Бари расклеены афиши, объявляющие о том, что сегодня в театре, где накануне егозила «Популярная механика», выступит с концертом Рэй Чарльз. Я-то думал – он не играет больше. Старый ведь блюзовый дедушка! А он, бедный слепой, все еще работает… Так вот, чернокожий человек из его команды. Что-то вроде администратора. Он хлопает нас по плечам и спинам, мы хлопаем его. Кто-то, кажется Ляпин, дает чернокожему закурить «беломорину».

– Марихуана? – заговорщически спрашивает господин, опасливо оглядывается, затягивается и закашливается, от кашля становится почти белым.

– Велл! – наконец говорит он. – Ай вил би вэйтин ю! Подходите за два часа до начала. Я вас проведу на концерт.

Мы пришли с Джорджем за два часа, и наш новый приятель провел нас за кулисы. Там ходило много чернокожих музыкантов и музыкантш. На сцене кто-то играл на кларнете, однако старины Рэя Чарльза пока что не было.

Пустой зал и пыльные кулисы выглядели довольно уныло, а предстояло тут околачиваться и путаться под ногами долгие два часа. К тому же в ресторане нас с Джорджем, кроме обильной еды, ждали «россо» и «бьянко». Мы решили свалить, а потом вернуться.

Возвращаясь, мурлыкали песни Рэя и ковыряли в зубах фирменными зубочистками, представляя, как сейчас насладимся блюзом, побратаемся с Чарльзом, и вообще заживем припеваючи с этой самой минуты…

Возле служебного входа стоял наряд полиции и никого не пускал. Из-за наряда чернокожий администратор пожимал плечами и мотал головой. Пришлось идти восвояси в отель. Так мы Рэя Чарльза фактически пропили.

Если все интересное описывать, то бумаги не хватит. Я пишу то, что мне вспоминается в первую очередь, а в первую очередь почему-то вспоминаются пьянки.

Перед отъездом в Рим все нарезались, у кого как получалось. Только Курехин делал маленькие глоточки, вкручивая организатору Антонио свои планы. Планы-громадье!

– Я хочу в Риме. В Колизее! Чтобы тысячи гладиаторов. И пятнадцать роялей. Чтобы тигры ели христиан! Ты меня, Антонио, выведи на министра культуры.

– Не получится, – с сожалением объяснял Антонио, молодой худощавый мужчина с аристократичными чертами лица. – Колизей – это культурный памятник. Там нельзя.

– Можно, можно. Ты только сведи.

Тут появился гитарист «Игр» Андрей Нуждин, бледный, как спирохета. Сперва он говорить не мог, но, выпив виски, рассказал:

– Он дверь запер и стал суровый, будто прокурор. Говорит мне: «Я всех пробовал: немцев, поляков, монголов, нубийцев даже, всех, всех, всех, а русских – нет еще!» Пришлось мне прыгать в окно…

Дело в том, что в течение нескольких дней во время обедов и ужинов в ресторане некий улыбчивый господин в пестром жилете посылал на дегустацию гитаристу разные блюда. Гитарист, как и всякий другой русский, благосклонно относящийся к халяве, эти блюда принимал и отвечал на улыбки. Перед нашим отъездом улыбчивый подкараулил румяного Нуждина в коридоре и каким-то образом заманил в номер, где чуть и не совершил насилие…

Ближе к ночи мы стали грузиться в автобус. Барабанщика группы «Игры» Игоря Чередника, человека худощавого и невысокого, мне пришлось нести. Он купил магнитофон и положил в рюкзак. А с рюкзаком не мог подняться. Водила автобуса, увидев сильно пьяных нонконформистов, заявил, что не поедет. Пассажиры, мол, ему салон заблюют.

– Ни фига, – пробормотал кто-то. – Мы добро на ветер не бросаем.

Итальянец понял русскую правду и согласился ехать.

Вспоминается пьянка. Или что-нибудь на фоне пьянки. Так оно и было на самом деле.

В Риме мы болтались целый день, а к вечеру меня разбила лихорадка, как Рафаэля. В Риме я запомнил только утро – как я с фотографами Усовым и Потаповым выпивал на Форуме и как напротив Сан-Анжело негры писали в Тибр. Нет, помню еще, как мы с фотографами добрались до Ватикана, в соборе-махине святого Петра разглядывали Микеланджело, а после заснули на стульях прямо посреди зала. Может, Папу Римского проспали, может – нет…

Одним словом, в лихорадке, с температурой сорок я катил в поезде через Европу назад, очнувшись на Украине совсем здоровым. Затем сутки слушал, как некрореалисты, сладострастно облизывая губы, рассказывали о способах самоубийства. Способов оказалось бесконечное множество, истории завораживали, смертельное манило.

А приехав в Питер, я узнал, что трагически погиб Никита Лызлов. Наши пути пересеклись в начале семидесятых, мы вместе учились в университете, играли в «Санкт-Петербурге». Мы дружили. Нечасто встречались последние годы, но помнили друг друга. Приятель Никиты Валерий Кууск снял в семьдесят третьем году на девятимиллиметровую пленку несколько сюжетов с группой «Санкт-Петербург». Тогда и звук-то не записывали, а тут – кино! Я знал о пленке, но, думая, что качество – дрянь, не рвался ее посмотреть. Увидел только спустя двадцать три года. В сорок шесть увидеть себя двадцатилетним на вершине молодежной славы! И без звука видно, какие крутые парни рубятся на сцене – Вова и Сергей Лемеховы, Никита Зайцев, Витя Ковалев, Коля Корзинин, Никита Лызлов!

Мне удалось перегнать изображение на видеокассету. Иногда я смотрю ее. Никита играет на фортепиано, а в одном из сюжетов – на барабанах. Я помню его, у меня есть его движущееся изображение. Для меня он живой. А о похоронах я ни помнить, ни писать не хочу.

Вроде бы той же зимой я отправился петь песни в город Ковдор, что находится в засекреченной части русской Лапландии, где-то в районе Полярного круга. Андрей Мерчанский взял на себя организацию тура, в результате чего коллектив оказался сперва в Мурманске, а оттуда мы, закоченевшие, катились обратно вниз по карте. Где-то в районе станции Африканда нас подобрали и повезли по тундре…

Кроме меня, в коллектив входили гитаристы Мерчанский и Донов. С нами ехали две девушки бэк-вокалистки – Ольга и Лиза. Бедные девушки! В составе не имелось ритмической группы, которая состоит из бас-гитары и барабанов и является основой рок-музыки. Таких составов не бывает, но отыграли мы в итоге хорошо, нас даже отвезли куда-то на оленях, чтобы мы еще для какого-то заполярного городка попели…

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

«Александр Хауз» – кайф

«Александр Хауз» – кайф «Александр Хауз» – красивое офисное здание, расположенное на берегу Водоотводного канала в Москве, в самом начале улицы под названием Якиманка. В этом здании примерно около полугода мне довелось «наслаждаться успокоением». Именно такое

Часть первая. Воспитанница Часть вторая. Мариинский театр Часть третья. Европа Часть четвертая. Война и революция Часть пятая. Дягилев Часть первая

Часть первая. Воспитанница Часть вторая. Мариинский театр Часть третья. Европа Часть четвертая. Война и революция Часть пятая. Дягилев Часть

«Кайф»

«Кайф» Когда буржуазные аналитики начинают пугать население ужасами социализма, то, как правило, восклицают: «А помните, а помните! Пустые полки и талоны на водку! И очереди, очереди!» Насколько мне известно, голодомора в конце советских времен не было. А вот в 90-е многие

Летний Кайф

Летний Кайф Летом летали очень много, продленка — 87 часов в месяц. Продлёнки можно было летать только 3 раза в году. Лётчики, конечно, в отпуска не ходили. Сезон начинался с 15 мая и до 15 сентября. Самым, наверное, тяжёлым рейсом был “противозачаточный“ Архангельск —

ЧАСТЬ II

ЧАСТЬ II Полк отвели в глубокий тыл на переформирование. Мы должны были принять пополнение, получить новые самолеты и, наконец, немного отдохнуть. Несколько месяцев подряд боевые экипажи совершали налеты на вражеские военные объекты. Выбились из сил. Мы потеряли почти всю

ЧАСТЬ III

ЧАСТЬ III В полк мы прилетели на испытанном нами самолете. Прилетели утром. А к вечеру того же дня всех охватило волнение: на базу не вернулся экипаж Ивана Федоровича Андреева. Не было его и на второй день. Радость встречи с боевыми друзьями сменила тяжелая печаль.Вскоре,

Книга первая. Кайф полный

Книга первая. Кайф полный

Книга третья. Кайф плюс

Книга третья. Кайф плюс В марте 1988 года, почти двадцать лет тому назад, журнал «Нева» опубликовал мою повесть «Кайф». Тираж был фантастическим – 650 тысяч экземпляров. До сих пор, куда ни приеду, везде читали только «Кайф», хотя я опубликовал уже четырнадцать разных книг. На

Как первый секс, как вечный кайф

Как первый секс, как вечный кайф «Я впервые вышел на сцену. Волнение было настолько сильным, что я ничего не чувствовал, кроме боли в глазах от яркого света. Зрители были где-то очень далеко от меня. Сначала я не видел людей — только мутное марево. Несколько вялых хлопков,

Кайф

Кайф Было такое слово.Чрезвычайно популярным было в конце 1960-х и начале 1970-х: «кайф», «кайфовать», кайфовый», «по кайфу».Потом отошло: примерно в 1983-м я еду в городе Тюмени в троллейбусе и слышу, как некий из попутчиков характеризует своему сотоварищу нечто, как «кайфовое».