Part two

Part two

Фельдшер задирает полу белого халата и мочится на угол деревянного барака. Я останавливаюсь, опускаю на снег ведро, полное серебристого антрацита, а он, фельдшер, не переставая мочиться, повторяет надоевшее:

– Топить, топить надо! Температура падает!

Но температура в котле за восемьдесят, и я не виноват, что в старом, дырявом бараке возле пирса холодно. Фельдшер стар, но не дряхл, он морщинистый, худой и низенький, напоминающий то ли морского конька, то ли черепаху без панциря. С утра фельдшер мучается похмельем и пристает к кочегарам.

Возле котла после улицы жарко. Я выворачиваю антрацит в ржавую бадью и начинаю чистить топку. Ажурные и горячие пласты шлака, ломаясь, вываливаются в широкий совок. Я выхожу на улицу и опрокидываю совок над сугробом, коричневая пыль летит по ветру, а снег шипит и плавится. Тридцатипятиградусный мороз прорывается под свитер, и я со странным удовлетворением вспоминаю про хронический тонзиллит, подтверждающий мое петербургское происхождение.

В моем возрасте – мне тридцать шесть, – в моем тонзиллите и в моем кочегарстве нет ничего трагического. У меня есть серьезное гуманитарное дело, и в нем, я чувствую, назревает удача. А кочегарка – это честный способ временной работой оплатить временное жилье с окнами на царский парк и золоченые ораниенбаумские чертоги.

Я возвращаюсь к котлу, закрываю дверь, долго сижу, греюсь, смотрю на огонь и курю. Ох и надоел же мне этот фельдшер! У меня независимая комнатушка возле медсанчасти, но мне хочется посидеть здесь и не думать о гуманитарном деле, к которому следует принуждать себя каждый день, поскольку еще на стадионе так учили, и я свято верю, что принуждать себя стоит ко всякому делу, в котором рассчитываешь на успех. Я и принуждаю, хотя лень кокетлива и влечет, как женщина. До тридцати я был добротным, словно драп, профессиональным спортсменом, и до тридцати это было хорошим прикрытием для непрофессионального гуманитарного писательского дела.

Но иногда хочется – чтобы сразу, чтобы без долгих терзаний на долгом пути, каждый шаг познания на котором отбрасывает от загаданной цели, чтобы с простодушием новичка сразу победить и успокоиться.

И вот позапрошлой осенью мы встретились случайно на Староневском и поговорили, укрывшись от дождя в парадном.

– Ты ведь знаешь, – сказал Николай, – нас уволили.

– Знаю, – соглашаюсь. – Говорил кто-то.

Мы курим и вспоминаем то, что почти забыли. Николай отмякает и неожиданно признается:

– Жениться хочу.

А я ему:

– Совсем меня запутал, – говорю.

А он:

– Нет, это фиктивно, – говорит. – Год за кооператив не плачу! Представляешь, директор столовой из Конотопа. С золотыми зубами. Пудов на шесть в сумме. – Усмехается, прикуривает от зажигалки и продолжает: – Как нас из кабака погнали, Витя на курсы пошел и теперь цветные телевизоры чинит. Говорит, что денег как у дурака махорки.

– Это называется «приехали», – говорю я.

– Это может называться как угодно, – говорит Николай.

– Никита, считай, доктор наук. А Никитка?

– Не знаешь? Полтора года получил.

– Как же так?

– А вот так. Кайф!

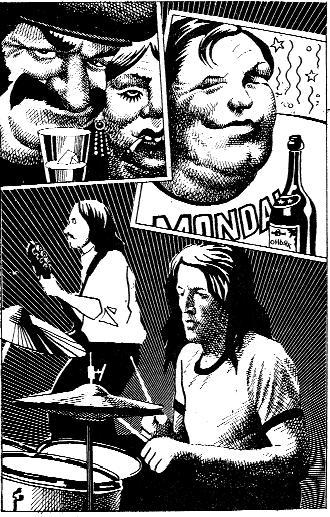

Мы молчим и молча расходимся, а через неделю встречаемся в общежитии «Корабелки», в холодной комнате, заставленной электродерьмом, и наша встреча глупа, смешна и глупа – смешно то, чем мы занимаемся в «Корабелке» полгода, забыв: я – о гуманитарном деле, Николай – о золотозубой конотопчанке. Мы репетируем музыку! Дюжину лет назад я навострил от нее лыжи и так шустро чесал прочь, не оглядываясь, что вот опять оказался в замусоренной комнате, полной электродерьма. Спасибо Жаку – длинному носатому оптимисту. Это он командует электродерьмом и бас-гитарой. На ней он утюжит с посредственным упорством.

– Ты, Жак, похож на Паганеля. Или… не знаю. На изобретателя. На изобретателя пипетки!

Шутка подходящая.

– Ха-ха, изобретатель пипетки! – смеемся мы, а Жак больше всех.

Он хороший парень и давно не пьет.

Мы – это мы плюс Кирилл на клавишах и Серега на первой гитаре, молодые мужики и почти виртуозы. Я же дюжину лет как не первая гитара, я вообще никакая гитара, просто я опять все сочинил, а у мужиков хватило ума, чтобы транжирить полгода и согласно раскрашивать простецкие мелодии. А как же – ведь первая в России, как паровоз Черепановых, первая «звезда» рока! Я так долго не вспоминал этого, что теперь хочется хвастаться на каждом углу. А Николай, похоже, помнил об этом всегда.

Хочется сразу, без долгих терзаний, хочется простодушно победить и успокоиться.

Весной на площадке Рок-клуба, в приличном зале, где есть сцена и занавес, куда не попадешь без милицейского или профсоюзного блата, мы выступаем на концерте перед клубными троглодитами, шишки которых отводят нам место в первом нафталинном отделении. Празднуется какой-то юбилей, и в первом отделении выступают старые пеньки рок-н-ролла. Отдавая должное расчету троглодитов на ретроспекцию, я знакомлю их со сценическими примочками пятнадцатилетней давности, то есть выбрасываю в зал на потраву троглодитам пиджак, полчаса усердно пою и бегаю по сцене. Троглодиты кровожадно потрошат пиджак, а это значит – я со своим тонзиллитом, а Николай с конотопщицей, мы еще, выходит, конкурентоспособны.

Один по весенним лу-ужам

Иду туда, где еще я ну-ужен.

Лужи тере-бит ветер.

Мой город лучше всех на свете!

После отделения за кулисы набивается рота почитателей, таких же старых пеньков, поздравляют с возрождением из пепла непонятно во что, поздравляют так, что по весенним лужам еле добираюсь туда, где я еще нужен.

– Попс! Крутой кайфовый попс! – пристают целый месяц знакомые троглодиты. От них я шарахаюсь в ужасе, поскольку лишь на время отложил серьезное гуманитарное дело писательства и боюсь, так сказать, испортить себе реноме. А Коля Мейнерт, серьезный критик из Таллина, оказавшийся на концерте, пишет: «Наш ветеран похож на человека, уснувшего у пылающего огня и проснувшегося у потухшего костра. И вот теперь он тщетно дует на угли, пытаясь возродить былое пламя. Грустно, но трогательно».

Наверное, так выглядело со стороны. Но ведь я дул на угли для того, чтобы согреться, а не для того, чтобы приготовить завтрак. Этими завтраками я уже сыт по горло. И вот теперь, возле котла, согреваясь не каким-то метафорическим теплом, а просто жаром, исходящим от пылающих углей, я не могу вспомнить правды мотивов, да и не хочу ее.

И тем более я не хотел ее в прошлом, 1985 году. Без правды было проще выслушивать про «крутой кайфовый попс» и еще несколько раз вылезать на сцену неизвестно зачем…

Снега нет совсем, но и зелени нет. И хотя солнце почти по-летнему оккупировало дни, небо еще холодное, а город кажется сиротским, неприбранным, с грязными сырыми газонами и мусором в каналах – этих удивительных сточных канавах, оправленных в классический гранит.

Неуютно и в пригороде Шушары. Там под афишу чин-чинарем мы концертируем за символические, зато легальные рубли вместе с экстравагантно-веселой, но малоизвестной покуда группой «Аукцион». Эти ребята работают в «новой волне» остроумно и с жениховским напором. Его и сублимируют в декадентский спектакль.

Танец с условными саблями, исполненный в Рок-клубе месяц назад, дает право «Городу», так мы теперь называемся для пробы, играть второе отделение. Мы играем вдруг настолько собранно, что нас теперь уже (правда, не без происков со стороны приятелей-начальников в современном, узаконенном временем рок-жанре, отведших нам с Николаем место в величественной гробнице романтического начала, в какой-то пирамиде, в неприступности мертвого величия) приглашают, нам позволяют принять участие в очередном фестивале рок-музыки.

И, раскрутив колесо опять, я думаю: «Да, мы утерли нос женихам и показали настоящий драйв. А мертвая легенда, как подкаченная шина, обрела упругость, и колесо завертелось. Но тогда у нас было по одной мысли, а вместе, как сжатые пальцы, мы становились кулаком. Теперь только у меня пятьдесят мыслей, и все о разном. И у Николая сто пятьдесят. Да сколько еще у наших виртуозов! И мы все как открытая ладонь…»

Я шурую в топке котла длинной кривой кочергой и вспоминаю о том, как опять все сочинил, и отпечатал тексты в трех экземплярах, и в добродушном учреждении народного творчества заверил их печатью, поскольку в моих текстах не было крамолы. Смотря что принимать за крамолу. Ее не было и тогда в нынешнем понимании, как нет ее теперь в понимании прошлом. Главное! У меня не хватает молодости для диктаторства, и я не могу потребовать от виртуоза Сереги, чтобы он сжал свою виртуозность, а не размочаливал по всем тактам так, будто выговаривается на гитаре последний раз в жизни. Я не могу объяснить Кириллу, что все верят в его вкусный и быстрый пианизм и нестоит ему состязаться с Серегой, выплескивая вместе с водой из ванны младенца моей мелодической мысли. А Николаю я уж и подавно не говорю, а надо бы сказать: «Коля, хорош! Ты, я знаю, отличный барабанщик и тонкий аранжировщик, а я стихийный недоносок. Но всякое сценическое действие имеет смысл, только если оно обречено на успех. Нас же спасет только энергия, а во мне ее хватит, пожалуй, на разок-другой…»

У меня нет права ломать им кайф, и я не говорю ничего.

А город тем временем почти повеселел зеленью и похорошел. Май!

Я нарочно сочиняю бредовую композицию а-ля «Я памятник себе воздвиг», пространно утверждая в ней, что вот все теперешнее – чушь собачья, а я да Николай, мы еще дадим всем про это самое. Песня называется «Мужчина – это рок».

Намереваясь подтвердить делом заявленные претензии на мужество и желая как-то подпитать гуманитарное писательское дело, я отправляюсь за неделю до фестиваля в дачный поселок Дивинское с топором и пилой. Володя Мартынов, старинный приятель времен бандитских налетов на «Муху» и химфак, а теперь округлившийся и лысеющий макетист, нечаянно получил заманчивое предложение. Заманчивое предложение – это сруб в двенадцать несчастных венцов, это стропила, это ломовая работа и быстрые деньги. «Что ж, мужчина – это рок», – соглашаюсь я на его предложение поучаствовать в плотницкой затее. А если рок – это я, то и плевать на злое майское комарье и мошку, от которой на ночь приходится заматываться в тряпье, но даже сквозь тряпье до утра поют под ухом кровососущие гады; а если рок – это я, то и плевать, что бревна мокры и тяжелы – офигеть можно, и может развязаться пупок, но, видать, его хорошенько когда-то завязали, и мы эти офигенные бревна раскатываем, рубим пазы и замки целую неделю, поскольку рок там или нет, но у Мартынова семья и сыну нужен мопед, а у меня серьезное писательское гуманитарное дело, и если бы раньше знать, насколько оно серьезно, то, может, и хватило бы ума подыскать себе дело посчастливей и повеселей. А повеселей – сочинять песенки и дрыгать ножками на сцене, хотя это веселье и обошлось много кому боком, и, махая топором накануне фестиваля, я прихожу к временному выводу: «Ведь нет, брат, такого дела в нашей пролетающей жизни, которое не потребовало бы хоть малости пота и мозолей до крови…»

Тут поспевает и настоящая кровь. Мы заканчиваем нижний венец и на скобах пытаемся приподнять семиметровое сырое офигенное бревно и посадить на замки. Всесильный рывок – и, иллюстрируя физику для средней школы, Володя отлетает в сторону, падает на топор, разрубает запястье, бежит к палатке, я бегу за ним, ищу бинт, пугаюсь, глядя, как сочится кровь из зажатой раны… Рана не так страшна, как показалось со страху, но все равно надо ехать в город и накладывать швы. Все одно я собираюсь ехать в город, чтобы после тополино-комариной недели правомочно заявить с фестивальной сцены все, что думаю о предназначении мужчин…

Да, есть товарищи-начальники, не желающие видеть в нас с Николаем ничего, кроме мумий. В том десятилетии они подходили на цыпочках, и мы их знаем как солдат томление, и теперь им не в кайф, если мумии оживут и, не дай бог, выскажутся с фараонской бесцеремонностью.

– Почетное право открыть фестиваль мы предоставляем «Городу», – объявляют на собрании артистов перед боем.

«Ага, – думаю я, – открывающий всегда в пролете. На нас станут электродерьмо отстраивать. Открывающие всегда проваливаются на таких самопальных фестивалях».

– В первый день «Алиса» после «Города», а во второй день с утра… так-так… и вечером «Аквариум»… а потом…

– А жюри? – спрашивают артисты.

– Такие-то и такие-то, – отвечают начальники рок-н-ролла.

– Это же враги первостатейные! – не нравится артистам.

– Еще мы проведем в жюри таких людей, которые станут отстаивать наши принципы и наши идеи.

«Конечно, идеи! – злюсь я. – Всегда находятся идеи и те, кто желает их отстаивать».

После говорят о билетах, и это тасовка номер один.

Рок-начальники решают:

– Билеты получают группы по анкетам и те, кто заплатил взносы. А участники получают по два комплекта.

Начинается ругань. Делят билеты. И это не смешно.

– Участникам давали по пять! – кричат артисты.

– А теперь по два, – отвечают начальники. – В Рок-клубе стало больше членов.

Ругань продолжается. И все делят билеты. Это не смешно, потому что на черном рынке билеты имеют цену.

Я подхожу после собрания и говорю:

– Первыми – это же подстава. Я и так вылезаю раз в пятилетку, а вы меня подставляете.

– Нет, ты не прав. Во-первых, «Городу» логичней открывать фестиваль, ты сам понимаешь. Во-вторых, будет поставлен «Динаккорд» и вы успеете покатать программу.

– «Динаккорд»? – спрашиваю я. – Будет «Динаккорд»? И дадут покатать программу?

В последний день весны почти жарко. К двум часам лечу в ДК катать программу на «Динаккорде». До-мажорная губная гармошка «Хоннер» со мной, театральная драная футболка со мной, театральные тапочки со мной. Ага, я же звезда рок-н-ролла, и от меня до Земли несколько световых лет!..

Сценический образ подсказывает бытие – я мужик с топором в руке, от меня должно нести махоркой и сивухой. Решили «Городом» сгоряча: в конце отделения под гвоздящий риф Сереги колуном порублю на дрова дюжину чурок. Но не нашлось колуна и желающих приволочь чурки. Зато Николай обещал подыскать на стройке, которую охраняет сутки через трое, пару новеньких, но незаметно расколотых кирпичей. Мужчина – это рок! Буду поддельно ломать кирпичи на сцене. Хватит с троглодитов и липовых кирпичей…

Я прилетаю в ДК гонять на «Динаккорде» программу, но «Динаккорда» еще нет, зато есть Николай. Он стоит злой с приятелем возле запертых служебных дверей. Приятель желает пройти на открытие фестиваля и заготовил сетку классических русских взяток.

– Не открывают, – говорит Николай не здороваясь. – Совсем охренели.

Я стучусь в стеклянную дверь. Появляется тетка в жакете.

– Мы сегодня работаем!

– Списков еще нет! И чтоб паспорта были! – кричит тетка через дверь и уходит.

«Мы этому вшивому домику культуры деньги делаем, а они – паспорта!» – думаю, но не говорю ничего Николаю, а спрашиваю:

– Жак где?

– А-а! Изобретатель пипетки. Он внутри, говорят, на сцене ковыряется.

– Короче, – говорю. – Они еще за нами побегают. Пойдем-ка на солнышко, загар половим.

– Пойдем к реке, – говорит Николай. – У Пети тут… Лучше у реки.

«Понимаю, – думаю. – Конечно, Петя. Как нас эти Пети любят и как не прочь теперь с ними поякшаться Николай».

– Пойдем, – соглашаюсь. – Хоть к реке, хоть куда.

ДК чист, благообразен, светел, а за ним мазутный обрыв к Неве.

По нему мы спускаемся к самой воде и устраиваемся возле ржавой бочки. Петя шуршит свертком.

– Вчера человека встретил. Хороший человек. С Чегета.

– Друзья, – соглашаюсь и смотрю на Николая. Он не нравится мне. – Ты не забыл, нам играть сегодня. Сыграешь?

– Нормально, все нормально, старик.

– А это? – я киваю на Петю и его сверток.

– Только лучше будет, – отвечает Николай, а я пожимаю плечами.

Тепло так, и вода рядом – сидеть бы и сидеть. И никакой, главное, истерии после плотницких забав. Кайф!

– А кирпичи! – спохватываюсь я.

– Вспомнил, – усмехается Николай и расстегивает сумку. – Держи. – Он достает гладкий яркий кирпич с симметричными дырочками, словно это сырный оковалок.

– Совсем не видно, что сломанный.

– Целый день искал!

Николай мне не нравится. Но я не диктатор, и его право – нравиться или не нравиться мне.

Над обрывом появляется Жак.

– Ну вы чего тут, топиться собрались? – кричит Изобретатель Пипетки, и я радуюсь его оптимизму.

– «Динаккорд» – йес? – спрашивает Николай.

– Нет, – кричит Жак с обрыва. – Везут.

– Пойдем? – предлагаю Николаю. – Настроиться надо. Да и с барабанами разберешься.

– Пускай они меня позовут, – говорит Николай, а Петя согласно кивает.

– Ладно, сиди. Позовут, когда надо будет. – Я поднимаюсь, но и Николай поднимается.

– Дождешься их, – говорит. – Ладно, покочумали.

Мы поднимаемся к Жаку. Тот посматривает на Николая и посмеивается. Возле ДК «Невский» уже шеренга милиции и толпа троглодитов. Нас пропускают в стеклянную дверь служебного входа, и мы находим свою артистическую комнату.

– Виртуозы явятся, нет?

– Все нормально. Они за «примочками» полетели.

Я слоняюсь по полупустому ДК, сижу в буфете над стаканом сока, мотаюсь по фойе, где разглядываю разноцветную выставку с фотографиями модных рок-артистов. Сплошной «Аквариум» на фотках. Такая мода на дворе.

Наташа-фотограф смеется за спиной:

– Я ваших фотографий не сделала. Скажи Николаю спасибо. Слайды мои посеял…

«Плевать мне на твои фотки», – но тут же неожиданный холодок странной обиды растекается под сердцем. У Наташи-фотографа целый архив негативов. Она снимает уже лет… не знаю, сколько лет, но много. Даже свой штамп ставит – «Наташа: поп-фото». Желающие могут приобрести фотку любимых рок-артистов по рублю за штуку. А Николай, значит, ей насолил, и она, выходит, не станет нас продавать по рублю. Да и кому нужны наши рожи!

Но хуже всего то, что желанный «Динаккорд» привозят только за час до начала. Сто человек, наверное, бегает с причиндалами рок-труда, но они-то могут спрессовать время и извлечь через час хороший звук, а я вот, мне, можно сказать, арии петь, «Бориса Годунова» и «Фигаро» одновременно, если по качеству и нет, то по отдаче – трижды да. И вот как мне в оставшиеся шестьдесят минут собрать себя, Николая и наших виртуозов в кулак, привыкнуть к залу и звуку в зале, походить по сцене и пробно подрыгать ножками и по десятку тактов из каждой арии врубить перед пустым залом?..

Жак чокнулся от сотни бегающих человек, а ведь ему лично следует разобраться с пультом, который он до того и в глаза не видел. Кто только не достает Жака! Со сцены орут виртуозы, просят звука в мониторы, а он смотрит в точку и ноль реакции.

– Жак, – отвожу его и впихиваю в кресло где-то в девятом ряду. – Жак, слушай меня внимательно.

– Все будет нормально, – отвечает Жак.

– Да все уже нормально, но послушай, Жак. Ты слышишь? – Жак не слышит. – В конце мой номер с гитарой. «Мужчина – это рок». Да, Жак?

– Все будет нормально.

– Нормально. Ты обещал притащить двенадцатиструнку. Притащил?

Жак не слышит. Я хлопаю его по плечу и предлагаю выпить.

– Выпить хочешь?

До него доходит. Он мотает головой и отвечает со смешком:

– Нет, я не пью. Знаешь, я екнусь сейчас. Ничего в пульте не понимаю.

– А Рыжий? Витю Рыжего посадил? Он-то понимает?

– И он не понимает. Все будет нормально, – произносит Жак и встает с кресла.

– Гитару ищи! – в спину ему безнадежно.

– Гитара. Конечно…

За кулисами тусовка из кучи парней, но больше из девок, которых привели без билетов по липовым спискам артисты за разделенные симпатии. Вот девки и колбасятся тут. В зал уже впускают троглодитов, и трендит звонок. Из тусовки возникает Жак с самопальным «Стратокастером» типа «Гибсон».

– Я ж обещал, – говорит Жак, и я примеряю гитару, как примеряют чужой пиджак, когда нечего надеть на вечеринку и некогда выбирать.

– Ты говорил, – соглашаюсь я.

Жак молодец, хотя я должен играть «Мужчину» на акустике.

В нашей комнате – Николай и Петя, а виртуозы, кажется, еще возятся с «примочками». Николай выглядит прилично и говорит:

– Не сходи с ума. В нашем возрасте это неприлично.

– Тогда скажи Пете, чтобы доставал из свертка.

– Петя, достань.

Мы так сидим недолго плюс «пепси-кола» из домкультурного буфета и уже балагурим, а Николай говорит:

– Главное, чтоб Кира не завелся.

– Хватит и Сереги. Ты прав.

Объявляют в динамики на стене, что пора выходить, и мы выползаем в театральных тапочках, футболках, джинсишках и пиджачках, чуть покачиваясь от переживаний, выползаем в тусовку коридора, и я кричу:

– Кира здесь?

– Я здесь, – возникает Кирилл. – Мой выход.

– Твоя увертюра, Кира. Дай им.

Там сцена желтеет от огня и шум троглодитов. Туда-сюда, объявляют в микрофон, фестиваль, значит, жюри вот, козырь на козыре, то да се, пару шуточек, свет сжимается, и в полусвет выходит Кирилл увертюрить на клавишах. В полусвете Кира гоняет по клавишам рояля, электроклавишам органа и синтезатора табунок тридцать вторых и шестьдесят четвертых. Заряжает в программу булькающий бас. Отбегает на дюжину саженей, а я говорю мужикам:

– Готовность!

Кирилл разбегается и в прыжке бьет по клавишам кулаком, вызывая взрыв звуков в «Динаккорде», а мы выпрыгиваем под взрыв клавишей и взрыв троглодитов. Кайф!

Серега начинает гвоздить рифом, на восьмом такте набегает на «малые» палочками Николай, а в девятом я запеваю «хит» из прошлого десятилетия:

Двери свои открой…

Тогда это волновало кайфовальщиков…

…Смотри, наши души, наши души летят…

Теперь у Сереги суперриф и супер-«Динаккорд» у всех нас.

…На древней дороге, где свет, пыль и мир…

Древняя дорога продолжается, на ней мы в арьергарде времени, и я зря не настоял, чтобы не вылезать с «Древней дорогой». Соdа! И троглодиты прохладно постукивают ладонями.

…На столе стакан, а в стакане чай…

Вперед по древней дороге в пыли, поднятой обогнавшими лимузинами, на скрипучей арбе, на медленной арбе в пыли одиночества и отставания…

…Посидим молча, посидим! Посидим молча!

Соdа! И троглодиты, вняв призыву, сидят молча.

Ни ноты молчания, потому что тишины – нельзя. Гвоздят Серега и Кира рифом, одолженным у «Куин». Пора уже дрыгать ножками и выколачивать молчание из троглодитов, если не выходит чистым, понимаешь ли, искусством. И дрыгаю, благо бывший профессионал в смысле ног. Ну и черт с ним! На сцене за успех брата задушишь. Coda! Чуток шума есть и пара одобрительного свиста пополам с неодобрительным.

– Вперед, Серега!

Мы убегаем со сцены, Серега один в одиноком белом луче наступает на троглодитов своим виртуозством, и ему минусово свистят враги кивков в «хард», но у Сереги не кивок в «хард», они ничего не понимают в виртуозности, им бы только неформально объединиться вокруг все равно чего, и Серега «перепиливает» их минусовые свистки, оживляя одобрение, после которого к Сереге присоединяются Николай, Жак и Кира, а мне три минуты отдыха и мыслей: почему не катит и где драйв? Почему в пригороде Шушары катило, а теперь драйва нет? Тут не объяснишь – нет и нет. И нет времени разобраться, остановить арбу и на обочине пикникнуть и лялякнуть под глоток родниковой воды и сигарету. Три минуты, как три копейки, уже в прошлом, а я на сцене опять, чувствую почти, как недавнее прошлое мое стоит за кулисами…

Драматическая, программная моя ария. В ней хотел чистым плачущим кристаллом обо всем разом. Без маски, без стеба, без шизовки, без всего того, что обрекает на успех, без теперешнего декаданса, без подкрашенных губ и глазок, кокетничающих с патологией, без всего того, что оккупировало сцену моего любимого жанра, от которого я чесанул много лет назад…

Припев наступает из соль-мажора в си-минор, в фа-диез-минор, в си-минор, как «у попа была собака», по кругу, в кайф!

– Слышишь ли хруст в сплетенье ветве-ей? – Я слышу хруст в голосовых связках, их нет смысла жалеть раз в пятилетку. – В этой ли чаще пропасть на-ам! – Через двадцать минут голос от форсажа сядет, станет першить в горле, но через двадцать минут будет все равно.

– Сплетенье жи-изни в сплетенье смертей! В этом городе как в чаще лесно-ой! – Соль-мажор, ми-минор… по кругу, кайф!.. – В этом городе шаг за шагом! Нота за нотой проживу себя-а! Кто мне поможет и кто подскажет, как жить в этом городе, в этой чаще лесно-ой! – Кажется, связки лопнут, словно мачты в бурю, но паруса уже закатаны к реям, и падает голос с хрипящих высот в риторику полушепота: – Кто там идет за тобо-ой? – За ним синкопа, как хромая собака, и опять: – Кто там идет за мно-ой? – В полунапряжении, готовясь к броску в третьей части, когда голос с Серегиным рифом в одну дуду станут заполнять четверти си-минора и ми-минора, спотыкаясь на фа-диезе, а я поперек такта программно завою: – Спаси меня (риф и подпевка в унисон), спаси! – Пропускаю четверть, догоняю фоновым речитативом: – Так надо, да! (Риф и подпевка в унисон.) В этом городе кто поможет мне? – спотыкаюсь на фа-диезе и обрываюсь полукатарсисом в наступившей коде…

Остальное помню только в общих чертах. Я дрыгал ножками и изображал тупое фуэте. Болели плечо, натруженное топором, и спина, офигевшая от бревен. Я дрыгал ножками, крутил фуэте, поглядывая, как Николай колотит, и переврал несколько раз слова, смазав две коды.

Странно, но теперь между залом и рок-артистами отношения довольно враждебные. С неформальными объединенцами надо заигрывать, и с ними заигрывают те, кто работает в рок-н-ролле профессионально. Слава богу, мы не работаем профессионально, и, слава богу, в фестивальном зале фифти-фифти чужих и знакомых зрителей, последние и оживают назло чужим, и стучат ладонями уже в нашу пользу…

Мужики отвалили со сцены на пока, и теперь мой сольный номер со «Стратокастером» типа «Гибсон» наперевес. Пою песню один и только под завязку выбегают мужики, и в последнем припеве, когда я хрипло декларирую уже и себе надоевшее «Мужчина – это рок!», обозначают мужики контрапунктом «Барыню», а я сбрасываю с плеч гитару и лечу на авансцену, где меня поджидают кирпичи. Гвоздь, одним словом, программы. Троглодиты уже не рычат на нас, и я, чтобы закрепить в их яичных мозгах родившуюся доброжелательность, поднимаю первый кирпич…

Время снова остановилось. Словно в гонке преследования, балансируя перед броском на месте. Есть еще время одуматься, но нет смысла…

Кирпич новенький такой – фиг подумаешь, что сломан. Шмяк! С размаху о колено поддельно разбиваю разбитый, и неуправляемая половина летит в зал, в первый ряд, задевая заслуженную певицу эстрадного жанра, оказавшуюся там по блату, а вторая половина попадает в усилитель «Динаккорда» и гасит в нем лампу. Ломаю второйкирпич, рву на себе футболку – ух! Мужчина – это рок! – и убегаю прочь. Можно было просто натащить груду кирпичей, а не репетировать музыку полгода неизвестно зачем.

* * *

«Крутой кайфовый попс!» – такого более знакомые не говорят, а в газете «Смена» через неделю читаю: «Открывала фестиваль группа „Город“. В ее составе мы увидели Владимира Рекшана – живую „реликвию“ ленинградской рок-музыки. Жаль, постоянные гитарные „запилы“ и невыразительный вокал не позволили Владимиру Рекшану донести до зрителей свои интересные тексты».

Осенью в Рок-клубе ходили по рукам бумажки, сочиненные тамошними мыслителями, и в них Саша Старцев, главный мыслитель, похвалил этак ненавязчиво: «Группа „Город“ была с ностальгической теплотой встречена теми, „кому за тридцать“, и с глубоким недоумением – молодежью. Дело в том, что руководители „Города“ – Владимир Рекшан и Николай Корзинин – в прошлом являлись организаторами первой в Ленинграде русскоязычной группы „Санкт-Петербург“. Это было еще в начале семидесятых, легенды об этих сказочных временах передаются из уст в уста и по сей день… Рекшан неоднократно предпринимал попытки „камбэка“, и в этот раз все, казалось, должно быть удачно: Корзинин на барабанах, „Жак“ Волощук (экс-«Пикник») – бас, блестящий гитарист Сергей Болотников, да и сам Рекшан в неплохой форме.

Но что-то не сложилось. Хотя рекшановские тексты – одни из самых интересных, они совершенно русские, а нежелание „Города“ становиться в позу „героя“ мне глубоко симпатично. Но для Рекшана это хобби. А хобби есть хобби. Результат – неплохая отдача на сцене… Так что, увы, все шоу „Города“ смахивало на пышную свадьбу, где возраст невесты исчисляется седьмым десятком. „Горько!“ И обидно».

* * *

Иду в ледяных сумерках вдоль пирса, вдоль заборов и кирпичных зданий к вокзалу. В электричке тепло и дурно пахнет. Мне ехать почти час, дремать и зевать. В безделии и зевоте я вспоминаю, как в семьдесят четвертом, развалив «Санкт», Николай, Витя и Никитка полетели, закусив удила. Они стали первыми номерами среди концертирующих перед рок-н-ролльными люмпменами и два сезона поддерживали кайф на высшей отметке, пока не оказались в Красноярской филармонии, куда их заманили пресловутым длинным рублем. Ох, намерзлись и наголодались они там, как рассказывал Витя, обжиленные в итоге областными филармонистами. Их наняли в «чесовую» команду подыгрывать певцу-махинатору, и высшая отметка их кайфа не канала вовсе в тамошней филармонии. После «Колокол» перевоплотился в кабацкий бэнд и сперва успешно «карасил» в гостинице на Чегете, куда съезжалась окологорнолыжная публика. Там мужики отхарчились на «карасях» и привыкли к сытой жизни. «Карася» присылали за персональный заказ-песню. Это стоило пять или десять рублей, и, случалось, «карасей» за вечер хоть пруд пруди. А местные кавказские жители расплачивались анашой. У них анаши больше чем денег, хотя и денег навалом.

Тогда мужиков и накрыли случайно. Приехали серьезные люди и нашли в джинсах у Вити «масть». Серьезные люди приехали разобраться по поводу предыдущего кабацкого бэнда, через который в Ленинград шли крупные партии «масти». Витя выезжал в Ленинград отнекиваться и отделался в итоге грандиозной пьянкой с милицейскими работниками и легким испугом, но «караси» на Чегете шли и шла «масть». Никитка закайфовал серьезно и сел на кокнар, а теперь вот – на полтора года. Он был уже на кокнаре, когда его пригласили в Москву работать в известном коллективе на Стаса Намина. Он там здорово поиграл на скрипке и на гитаре, вернувшись в Ленинград с короткой славой и без единого гроша. Он мне показывал при встрече венгерский музыкальный журнал, на обложке которого и красовался в полный рост с «Телекастером» наперевес. Внизу обложки, в ногах у Никитки, помещалась небольшая фотография «Лед зеппелин».

Мне почти час ехать до города, и, вспомнив Никитку, я стал думать о тех, кому кайф рок-н-ролла вышел боком. Н-да, здесь мы, похоже, вышли на уровень мировых стандартов.

Я вспоминал Валеру Черкасова из группы «За», его толковые рассуждения о музыке и суждения вообще, и то время, когда он решил не писать диплом в Университете, а стал «дышать» пятновыводителем. Была такая у рок-люмпменов мода, и мне это тогда казалось смешным. Но вдруг я узнал, что Валера пытался покончить с собой: взял два скальпеля, упер в стол и уронил на них голову, стараясь попасть скальпелями в глаза. Он не умер, даже уцелел один глаз, но не уцелел разум. Он сам хвастался диагнозом: параноидальная шизофрения. Он стал страшен в общении, словно черные щупальца безумия душили тебя в его присутствии. Он пытался переложить на музыку Уголовный кодекс, озвучивая его двумя аккордами параграф за параграфом и записывая на магнитофон. Через несколько лет он умер на кухне своей однокомнатной квартирки, жарким летом, умер в одиночестве, и пришлось жильцам ломать дверь – страшный запах разложения проник в соседние квартиры.

Пусть не многие так «кайфовали», но зато с лютым российским упорством. Несколько лет назад умер Александр Давыдов из популярных «Странных игр». Несколько отличных музыкантов отсидело за «кайф» сроки. Добрый мальчик с мягкой улыбкой, приличный поэт, сочинявший тексты для Николая, попался в милицию с двумя граммами «пластилина». Отделался легким испугом условного срока. Мальчик проскочил зрелость и стал похож на старика.

Да и без «кайфа» кайф рок-н-ролла поразбросал и покосил многих. Российское наше лютое упорство!

Жора Ордановский лет десять упорствовал, пока его «Россияне» не стали в начале восьмидесятых первой рок-группой города. В январе восемьдесят четвертого Ордановский пропал без вести (в мирное-то время!), и в Рок-клубе провели концерт в его память.

Был у Вити Ковалева приятель, друг детства. Тоже Жора, тоже, как Витя Ковалев, мастеровой, с выразительным лицом парень и крупными рабочими руками. Тот Жора очень любил «Дип перпл». Он так любил «Дип перпл», что наловчился жениться на английской девице и уехал в Англию, чтобы ходить на концерты «Дип перпл». Ходил, наверное. Приезжал через несколько лет, привез Вите Ковалеву фирменные басовые струны. Сидел у Вити Ковалева на кухне и молчал. Лишь сообщил, что работает садовником. И все. Витя Ковалев говорил, будто у английского садовника Жоры такие руки, такие мозолистые и натруженные, что руки нашего тракториста по сравнению с его, Жориными, сойдут за холеные руки пианиста или фокусника.

А Мишка Марский, да-да, Летающий Сустав, умотал то ли в Бостон, то ли в Чикаго. И умотал, свинья, даже не попрощавшись.

Я бы мог много вспомнить разного и страшного, на целую повесть! Но электричка уже тормозит возле платформы Балтийского вокзала, и пора вспоминать, для чего я, нарушив трудовую дисциплину, оставил кочегарку и прикатил в город.

У меня в трудовой книжке имеется выдающаяся запись: «Руководитель семинара по рок-поэзии». За такую запись могут и пенсии не начислить. Так получилось, но осенью восемьдесят четвертого я заключил с Домом народного творчества договор, по которому обязался обучать слушателей семинара этому несуществующему ремеслу.

На общерокклубовском собрании торжественно объявили о начале работы семинара, и в ближайший понедельник в скромной комнате меня поджидало человек тридцать. Аудитория представительная. От квазихиппи до резких мальчиков в черных кожанках с бритыми затылками. Троглодиты, олухи царя небесного и неформальные объединенцы – так расписал их мысленно по сословиям. Я хоть и полный георгиевский кавалер рок-музыки, но предстоящее меня волновало. Я прихватил гитару и побрякал олухам перед разговором, как бы давая понять, что я свой. Свой не свой, но работа началась.

Сперва я пытался вести разговор в торжественно-академическом стиле и несколько распугал рокеров амфибрахиями и контреже. Работать приходилось в потемках, методом тыка. Тыкаясь так, я набрел на «Поэтику» Аристотеля и стал плясать от «Поэтики», как от печки. Получилось ненавязчиво и весело. Рокеры приносили сочиненные тексты, распевали под гитару, а мне приходилось каждый раз устраивать представление, дабы, ругая услышанное, не тревожить революционных рок-н-ролльных чувств и не заслужить обвинений в конформизме. За достижение почитаю разоблачение плагиата в творчестве одного троглосеминариста. Подправленный до народного ума текст Гумилева выдавал за свой.

Стиль вроде найден, дело двигалось, но как-то пришли трое вежливых таких, в кожанках, с челками, внимательными взглядами и полуулыбками. С магнитофонами пришли и вежливо слушали мои разглагольствования, а в перерыве спросил:

– Мы хотим показать и обсудить тексты.

Настроение у меня было приподнятое, я только что удачно шутил и разделывался с троглодитскими сочинениями.

– Что ж, давайте тексты. А группа как называется?

– «Труд».

– Оригинальное название! У вас и запись есть?

– Да, – отвечает подошедший, а те, что с ним, уже прилаживают к розетке магнитофонный провод.

– Что ж, давайте тексты, – повторяю.

Мне протягивают картонную коробку от бобины, на которую наклеено «Труд» – вырезанное заглавие всесоюзной газеты, и несколько газетных статеек.

– А где тексты?

– А вот. Мы исполняем уже опубликованное, и хотелось бы залитовать. Ведь опубликованное литуют сразу, да?

Немытые рокеры (конечно, они мытые – просто я так привык их про себя называть) собрались слушать. Бобины закрутились, из динамиков полетели смутные звуки – выкрики, бряканье нестоящих гитар, а я стал вчитываться в опубликованные тексты. Одна информация говорила о том, что неподалеку от Бонна собрались неонацисты на очередной шабаш, то да се, и, мол, неонацисты активизируются. В «музыкальном» варианте смысл выворачивался наизнанку и доходил до слуха лишь многократный рефрен, исполняемый под стук пивных кружек: «Неонацисты активизируются! Неонацисты активизируются!» Дальнейшие композиции развивали тему. Немытые (мытые) рокеры веселились, приняв все за шутку, а я растерялся… Я родился через несколько лет после войны, а они после первых полетов в космос. Мы вроде говорили про одну музыку, про «Битлз», «Роллинг стоунз», хард, рэггей и прочее, но принадлежали, получалось, разным цивилизациям.

Мытые рокеры, эти в основном славные олухи и девушки, они ждали моей реакции, представляя, видимо, как я стану возмущаться и буду нелеп в клокочущем гневе, как школьный учитель. Я хотел было набить морды молодцам из «Труда» за провокацию, за Джона Леннона, за мою минувшую юность…

– Вы их разрешите к исполнению, да? – Трое вежливых смотрели с улыбочками. – Ведь опубликованное можно исполнять, да?

– Да, – неожиданно нашел я решение, – это опубликовано… Но ведь есть авторское право. Я разрешу вам – если вы принесете разрешение авторов газетных заметок.

Курточки застегнуты, магнитофон собран, ушли без улыбочек и даже без полуулыбочек, но и мне не до смеха.

Руководство Дома народного творчества посчитало, что условия договора я выполнил, и со следующей осени семинар продолжился. Я решил так: пусть немытые-мытые рокеры учатся стройно высказываться по поводу рок-музыки. Учась высказываться, они разберутся с мыслями, а разобравшись с ними, научатся стройно высказываться на бумаге, то есть сочинять слова, если неймется, к музыке рок. Но рокеры – бу-бу, в кайф не в кайф – рассуждают робко и коротко. Удлинять беседы приходилось мне, и к концу второго сезона я научился рассуждать о рок-н-роллах пространно и красиво. Хоть с закрытыми глазами, хоть посреди сна или любви, оторви меня от гуманитарного писательского дела, от борща, в парилке к голому с веником подойди, и, отдышавшись, я скажу:

– Нет, к сожалению или к удовлетворению, у нас никакого национального музыкального мышления!

Если после бани, борща, любви, сна дать собраться с памятью, я докажу это примером из собственной жизни. Мы уже не мальчиками оказались во Франции. Нам уже тюкнуло по восемнадцать, и на банкете мы уже могли хватануть винца. На банкете французы горланили хором свои общие песни, вдруг смолкли, предложив нам, из России, спеть. Нас оказалось человек шесть из команды в боковой от главного зала комнате, и нам очень хотелось спеть им так, чтобы… Но проще с гранатой под танк! Мы не знали полностью ни одной песни! Очень, до дрожи, хотелось спеть им так, чтобы… Спели китчевую «Калинку». И в ней мало что помнили, кроме «в саду ягода малинка, малинка моя». Собственно, «Калинка» – стилизация народной песни…

С Запада к нам пришли все основные виды цивильного искусства – балет, станковая живопись, поэзия, роман. Пришел и урбанистический рок. Так что «Битлз» мало чем отличается от Байрона…

Ладно! Уже третий сезон я обучаю троглодитов, олухов царя небесного и девушек. Как-то не так на небе расположились звезды, и порядочный семинар стал превращаться неизвестно во что. С каждым разом все больше рок-пролетариев забредало на занятия. Особенно после того, как перед ними выступил кудрявый талант из Новосибирска – Наумов. Сильный переборчатый гитарист, словообильный и торчковый, клевый, кайфовый автор текстов. А в ноябре прослушивали трио «Зря». Троглодитов и остальных набилось человек пятьдесят, и собственно обсуждение оказалось сорванным. Трио «Зря» медитировало. Это мы знаем – медитация. Такая штука. Аккуратная музыка, а кайфа нет, потому что нет драйва. «А без кайфа, – говорят рокеры, – нет лайфа». Так и решили голосованием.

А в конце декабря пришел Фрэнк. Есть такой человек. Не хочу вспоминать, но вспоминаю Валеру Черкасова, когда встречаю Фрэнка. Он долго приставал, просился выступить, и мы договорились. И в конце декабря пришел Фрэнк на занятия, и вместе с ним пришло сто человек. Мои олухи, троглодиты и девушки забились по углам, а пришедшие с Фрэнком валялись на полу, курили не табак, входили и выходили, и плевали на руководителя. А Фрэнк… Унты стоптанные – на каблуках, рваные джинсы, волосня с перхотью ниже плеч и глаза в разные стороны. Бледное лицо и высокий гадкий пронизывающий голос мучает блюз:

Свобода есть, свобода пить,

свобода!

Свобода спать

с кем хочешь из народа…

Или:

Я – бич, бич!

Автостоп, хипповые прокламации про то, как он, такой-сякой, не так уродился, и прочая антимилитаристическая окрошка с психоневрологическим уклоном. Но пробивает. Завораживает, затягивает в черную воронку без дна!

Для того я и нарушаю трудовую дисциплину кочегара, чтобы на улице Рубинштейна встретиться с троглодитами и девушками в скромной аудитории. Я иду от Владимирской по Загородному. Витрины магазинов занавешены льдом, и прохожие в меховых, шерстяных драпировках спешат, не глядя друг на друга. Но и радужную надежду вселяют холода – может, разом, словно динозавры давно, вымрут в городе панки, разгуливающие в ледяном январе без шапок?

Действительно, холодно. Я надел на себя все, чем обладаю из одежды, но все равно приходится передвигаться почти бегом. И слава богу – ведь я опаздываю. Опаздываю всю жизнь. Где-то ведь на пирсе в Ораниенбауме огонь в топке моей занимается все сильнее, превращаясь в новую субстанцию огня-флогистона, и хотелось бы успеть вернуться до того, как перегорит уголь, улетучится в пространстве тепло, а холод заморозит воду в трубах и разорвет трубы льдом, приговаривая ту часть меня, что ведает топкой, к ужасным административно-дисциплинарным карам.

Протискиваюсь в тугую дверь и поднимаюсь по сумрачной, скучно освещаемой лестнице. На втором этаже смолят никотин олухи, троглодиты и примкнувшие к ним девушки.

– Здравствуйте, – говорю я, а они нестройно: – Здравствуйте, – а девушка посмелее: – Вот и учитель воскресной школы, – говорит, а я: – Правильно, – соглашаюсь. – Фрэнк, зараза, нас чуть не угробил. Воскрешать пора.

Прохожу в коридор, а из коридора в аудиторию.

– Здравствуйте, – говорю тем, кто в коридоре и в аудитории. А там все те же – олухи, троглодиты и девушки.

– Здравствуйте, – отвечают мне.

Раздеваюсь, грею возле батареи руки, жду, когда все накурятся, рассядутся и затихнут.

Они рассаживаются и затихают. Человек тридцать все-таки есть. Я хочу собраться и рассказать, как рассказываю и рассуждаю последнее время. Ведь в смысле души мы сейчас возле в который раз разбитого корыта, или, точнее, перед развороченной кладкой, развороченной на кирпичики, хотя который раз строили на века.

– Ничего себе маевочку нам Фрэнк в прошлый раз устроил, – говорю.

– В кайф! – смеются в ответ.

– Да, но я не хочу, чтобы из-за вас меня выгнали с работы.

– В кайф! – смеются в ответ.

– В кайф-то оно в кайф, но сегодня все будет тихо, мирно и занудно. У кого слабый мочевой пузырь, прошусходить облегчиться. Потому что перекуры отменяются. Я сегодня вам мемуары прочитаю. Свои! Избранные места почитаю, так сказать, в педагогических и честолюбивых целях. Я волнуюсь, однако!

Публика молодая, ей бы пошуметь, она и шумит.

– Ти-хо! Эй!

За моей спиной рояль. С оборота бью в до-мажор двумя руками. Олухи, троглодиты и девушки затихают. Жаль, что мухи спят до весны, а то был бы слышен их полет. Ядостаю папку с листами и раскладываю их перед собой, шуршу ими, откашливаюсь, вспоминаю неожиданно всё, словно жизнь – это не смена лиц и мест, словно происходила она сразу, словно на битловском «Сержанте» возникают люди, люди, цвета и даже запахи, терзания и ревность возникают будто впервые, ненависть, наивность и честолюбие юности, друзья и ссоры с друзьями, враги, пинки и то, что неожиданно открылось в звуке, что помогло выжить в юности, может, это самое трудное – выжить в юности и дожить до того, что называется человеком. Яоткашливаюсь, беру верхний лист и глухим, чужим каким-то голосом начинаю:

– В июне тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года мне исполнилось восемнадцать лет.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Garfield Akers Cottonfield Blues Part. 1 (1929)

Garfield Akers Cottonfield Blues Part. 1 (1929) В артефактах блюза можно копаться бесконечно и постоянно находить новые сокровища среди вороха позабытых шеллаковых пластинок и потертых фотографий. Впрочем, ни одной фотографии блюзового гитариста и вокалиста Гарфилда Эйкерса не

Charlie Patton High Water Everywhere. Part 1 (1929)

Charlie Patton High Water Everywhere. Part 1 (1929) Необычный человек был Чарли Паттон. То ли афроамериканец, то ли мексиканец, то ли индеец чероки… Легкомысленный кутила или «совесть Дельты»… Он родился в 1887 году в районе дельты Миссисипи. Увлекся игрой на гитаре, начал сочинять злые блюзы и

Bill Doggett & His Combo Honky Tonk (Part 1) (1956)

Bill Doggett & His Combo Honky Tonk (Part 1) (1956) Экс-участник группы Луи Джордана и автор песни Saturday Night Fish Fry Билл Доггет родом из Филадельфии был обязан своей славой инструментальному риффу, легшему в основу композиции «Хонки-тонк». В 1956 году, когда подростки гонялись за самой горячей

Pink Floyd Another Brick In The Wall. Part 2 (1979)

Pink Floyd Another Brick In The Wall. Part 2 (1979) Нападки Роджера Уотерса на преподавателей, практикующих «мрачный сарказм в классной комнате», были спровоцированы жестокостью его собственных учителей. «Школа, в которой я учился… Там на самом деле работали такие учителя, – рассказывал

James Brown Papa’s Got A Brand New Bag (Part 1) (1966)

James Brown Papa’s Got A Brand New Bag (Part 1) (1966) Всю свою жизнь «мистер Динамит» Джеймс Браун искал возможность выплеснуть ту бешеную энергию, что его переполняла. В 1965 году он наконец нашел рецепт музыки, которая позволяла ему бесконечно получать удовольствие. Из всех бесчисленных хитов

Ian Dury And The Blockheads Reasons To Be Cheerful (Part 3) (1979)

Ian Dury And The Blockheads Reasons To Be Cheerful (Part 3) (1979) Йен Дьюри занимал почетное место в когорте передовых английских панков, но делал музыку, далекую от стереотипов того или иного стиля. Скажем, его вполне можно назвать одним из основоположников рэпа. Записанная в Риме песня «Причины

Кресты: 791 (part 1)

Кресты: 791 (part 1) В 791 я задержался надолго. Относительно просторная недавно отремонтированная камера с покрашенными в белый цвет стенами, видом на Неву и телевизором собрала необычный коллектив заключённых. На центральных ролях здесь был Медведь — жутко здоровый

Кресты: 791 (part 2)

Кресты: 791 (part 2) Утром я проснулся бодрым и отдохнувшим. Вчерашние волнения остались в прошлом, впереди — две недели спокойного существования…Обычный тюремный день. Первые движения начинаются в пять: где-то открываются и закрываются тяжёлые двери — сотрудники выводят

Кресты: 791 (part 3)

Кресты: 791 (part 3) Пылающее солнце во весь рост поднялось над землей, и потоки тёплого воздуха омыли старинные стены тюремного замка, заставляя души людей трепетать от необъяснимой радости. Весна! Ожила возрождённая после долгой северной зимы природа и сердца заключённых

Part one

Part one Где-нибудь в багдадской или стамбульской кофейне сидят над чашечками кофе южные люди и кейфуют, то есть, насколько я понимаю, проводят в приятном расслабляющем безделье лишнее время.Я же сижу на табурете за столом, привалившись спиной к горячей печке, и передо мной

PART 2. CORPS CADAVER

PART 2. CORPS CADAVER Если за что-то берешься, сделай это от начала до конца. (Вилле Вало). В 1991 году своим первым составом HIM отыграли всего лишь один концерт: в новогоднюю ночь в хельсинкском клубе «Semifinal». К сожалению, публика была не готова принять неформальный подход молодых