23 Сошествие в ад Гулага (Савелово/Калинин 1937 — Саматиха/Владивосток 1938)

23

Сошествие в ад Гулага

(Савелово/Калинин 1937 — Саматиха/Владивосток 1938)

17 мая 1937 года: возвращение в Москву. Чарли Чаплин в год Большого Террора. 25 июня: высылка из столицы. Семьдесят запретных городов, стокилометровая зона. Тайные поездки из Савелова в Москву. Убежище в квартире Шкловских. Последние стихи. Лиля Попова, «сталинистка сентиментального типа». Ноябрь 1937 года: переезд в Калинин «Апокалиптические времена», террор. Путевка в дом отдыха «Саматиха», ловушка. Март 1938 года: третий показательный процесс в Москве. Расстрел Бухарина. 16 марта 1938 года: письмо-донос Ставского председателю НКВД Ежову. Оперативное расследование. 2 мая 1938 года: арест в Саматихе. «Внутренняя тюрьма» Лубянки. Обвинение в антисоветской агитации и пропаганде. Постановление от 2 августа 1938 года: пять лет исправительно-трудовых лагерей. Перевод в Бутырскую тюрьму. 8 сентября: этап № 1152. 12 октября: прибытие в пересыльный лагерь «Вторая Речка» под Владивостоком. Рабы для рудников «Дальстроя» на Колыме. «Отсев»: письмо из лагеря от 2–3 ноября. Свидетельства вернувшихся из Гулага, слухи и легенды. Голод, истощение, паранойя. Рассказ Юрия Моисеенко. Нашествие вшей. Декабрь: эпидемия сыпною тифа. Мероприятия по ликвидации вшей. 27 декабря 1938 года: смерть перед жарокамерой. Захоронение в обшей могиле.

17 мая 1937 года Мандельштамы вернулись в свою московскую квартиру в Нащокинском переулке. В одной комнате жила Вера Хазина, мать Надежды Яковлевны. В другой за время отсутствия Мандельштамов обосновался — при личной поддержке генерального секретаря ССП Ставского — некто Костарев, ярый доносчик. Впрочем, стоило Мандельштамам вернуться, как он бесследно исчез. Они восприняли это как добрый знак и некоторое время тешили себя иллюзией, что теперь их оставят в покое.

Мандельштамы встречаются с Ахматовой, со старыми друзьями и знакомыми. Обитатели кооперативного писательского дома взирают на них с еще большим опасением; НКВД, разумеется, по-прежнему наблюдает за ними. 25 мая Мандельштама настигает новый сердечный приступ. Но тогда же, во второй половине мая 1937 года, рождается и новое стихотворение. Это — дань признательности Чарли Чаплину, чьи «Новые времена» и «Огни большого города» Мандельштам увлеченно смотрел в воронежском кинотеатре на проспекте Революции. Теперь он превращает Чаплина в фигуру, родственную самому себе. Чаплин разгуливает по сталинской Москве в год Большого Террора. В том, что он видит, нет ничего смешного: «Как-то мы живем неладно все — чужие, чужие» и «Чудит, чудит чужая даль» (III, 139). Ни слова о светлом будущем, о котором вещала официальная пропаганда[382]. Эмма Герштейн вспоминает, что Москва в то время вызывала у Мандельштама тревожное чувство. В ней таилось что-то для него непонятное. «И люди изменились… Все какие-то, — он шевелил губами в поисках определения, — все какие-то… какие-то… поруганные»[383].

В это время он читает — одновременно с Ахматовой — роман Джеймса Джойса «Улисс» (он — в немецком переводе Георга Гойерта, она — в оригинале). Несколько раз у них заходит разговор об этой книге; «но было уже не до книг», — горько замечает поэтесса[384]. Тем не менее, Мандельштам радовался новому соприкосновению со столичной культурной жизнью. «Если мне суждено вернуться, — говорил он в Воронеже своей жене, — я сразу пойду к “французам”». Имелись в виду импрессионисты в Музее нового западного искусства на Кропоткинской улице, 21 в бывшем особняке Морозова — световые и красочные чудеса, описанные в «Путешествии в Армению» (глава «Французы»). «Надо насмотреться, пока еще чего-нибудь не случилось», — добавил Мандельштам, как будто предчувствуя, что не задержится в Москве надолго[385].

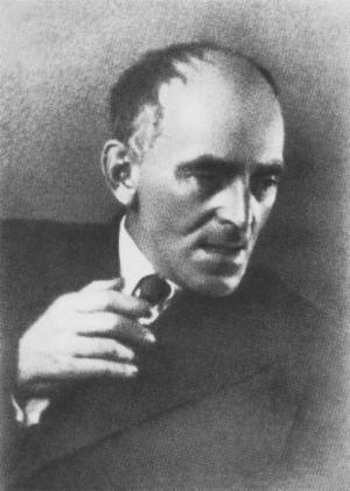

«Все какие-то… […] поруганные»

Осип Мандельштам в 1937 году (перед высылкой из Москвы)

Тем временем исчезнувший Костарев, желая занять квартиру Мандельштама, добивается его высылки из Москвы. Поэта лишают права проживания в Москве — как «имеющего судимость». Мандельштам обдумывает даже возможность возвращения в Воронеж, город своей ссылки, звонит по телефону своей последней воронежской хозяйке и, в конце концов, узнает в милиции, что ему запрещено жить не в двенадцати городах, как это значилось после пересмотра первого приговора (по формуле «минус двенадцать»), но в семидесяти, включая Воронеж. Кроме того, он обязан был находиться за пределами стокилометровой зоны. Это означало полный отрыв от городской и культурной жизни.

25 июня Мандельштамов навестил сотрудник милиции с предписанием: покинуть Москву в течение двадцати четырех часов. Перед ними вновь замаячил призрак прежней кочевой жизни. В полном отчаянии Мандельштам симулирует сердечный приступ — надеется, что таким способом ему удастся продлить свое пребывание в Москве. Предполагалось, что Эмма Герштейн — после того как он станет биться в притворном припадке — выбежит на улицу и, стоя перед подъездом, начнет кричать: «Безобразие! Поэта выкидывают из квартиры!! Больного поэта высылают из Москвы!!!» По ее словам, Мандельштам нес какую-то чепуху насчет симуляции как «самого испытанного метода политической борьбы». Герштейн отказалась принимать участие в этом жалком спектакле[386].

С Эммой Герштейн Мандельштамы познакомились в октябре 1928 года в Узком под Москвой — в санатории ЦЕКУБУ (Центральная комиссия по улучшению быта ученых). В тридцатые годы она часто и близко общалась с Мандельштамами и на основании этой близости, во многом, возможно, мнимой, опубликовала в девяностопятилетнем возрасте свои — весьма критические — воспоминания о них обоих. Спустя несколько десятилетий после разыгранного поэтом «припадка» она все еще с неприязнью пишет о Мандельштамах, которые якобы пытались ее использовать, видя в ней уже не «соратницу», а «рабыню». В то же время она говорит о тяжко «травмированном» поэте[387]. Видимо, ей было не понять всей глубины его отчаяния.

На самом деле, Мандельштам просто не постигал сути исторического момента. В год Большого Террора уже не существовало «индивидуального подхода», симуляция и протест утратили всякий смысл. После второго показательного процесса в январе — феврале 1937 года механизм уничтожения работал с бешеным ускорением. Нарком внутренних дел Ежов, исполнитель политики сталинских «чисток», чувствовал, что его поддерживают и поощряют сверху. 27 июля 1937 года за свое невероятное усердие в деле уничтожения «врагов народа» Ежов получает орден Ленина, причем — из рук самого Сталина. В период между сентябрем и декабрем 1937 года под руководством Ежова было подготовлено тридцать пять показательных процессов. Каждый из них должен был сопровождаться массовыми арестами и расстрелами.

В конце июня 1937 года Мандельштамы ищут себе временное жилье, пытаясь найти его как можно ближе к стокилометровой зоне. Их выбор падает на волжский поселок Савелово, расположенный к северу от Москвы, напротив городка Кимры. Они принимают опасное решение: игнорировать запрет на пребывание в Москве. Вновь и вновь они наезжают в Москву в поисках работы и денег. Лишь немногие осмеливаются приютить гонимую пару, рискуя навлечь на себя серьезные неприятности. Напуганные литераторы, встречая Мандельштама на московских улицах, даже опасаются с ним здороваться; они видят перед собой призрак — мертвеца, восставшего из гроба.

Путь от Савеловского вокзала до главного из их московских пристанищ был не слишком труден; оно находилось по адресу Лаврушинский переулок, 17. В этой квартире жили испытанные друзья Мандельштамов, Василиса и Виктор Шкловские; в воспоминаниях Надежды Мандельштам им посвящена отдельная глава. «Дом Шкловских, — пишет она, — был единственным местом, где мы чувствовали себя людьми; в этой семье знали, как обращаться с обреченными»[388]. Даже дети Шкловских, Варя и Никита, знали, как им вести себя, если явятся Мандельштам и его жена. «…Дети всегда отражают нравственный облик дома. Нас вели на кухню — там у Шкловских была столовая — кормили, поили, утешали ребячьими разговорами»[389]. Приходя домой, Василиса готовила для гостей ванну, давала им свежее белье и звала их к столу — все это делалось как нечто самое собой разумеющееся. Виктор Шкловский пытался развеселить Мандельштама, шутил, рассказывал новости и усиленно думал, чем бы ему помочь. Когда раздавался звонок в дверь, Мандельштамов прятали в детской комнате. А если ночью поднимался лифт, все выбегали в переднюю и прислушивались, где он остановился. «В годы террора не было дома в стране, где бы люди не дрожали, прислушиваясь к шелесту проходящих машин и к гулу поднимающегося лифта»[390]. Опасаясь навлечь на Шкловских беду, Мандельштамы ищут других возможностей переночевать в Москве.

Иногда им удавалось приклонить голову на окраине Москвы в Марьиной Роще (Александровский переулок, 43) — у Натальи, сестры Василисы Шкловской. Литературовед Николай Харджиев, который жил в той же квартире, великодушно предоставлял горемычным гостям свою крохотную комнатку. Опасность была немалая: однажды какой-то шпик, следивший за Мандельштамами, стал нагло заглядывать через окно в комнату Харджиева (квартира находилась на первом этаже) и вовсе не торопился уйти. Дать приют этой паре отваживались и другие люди: художники Лев Бруни и Александр Осмеркин (1 октября 1937 года он выполнил карандашный портрет Мандельштама — сохранилось два наброска); архитектор Лев Наппельбаум, сын известного фотографа Моисея Наппельбаума, и его жена Людмила; кроме того — супруги Анна (Нюра) и Игнатий Бернштейны (литературный псевдоним: Александр Ивич), в квартире которых с 1946 года будет храниться мандельштамовский архив. Горстка этих мужественных людей облегчила тяготы нищенской жизни Мандельштамов в последний год его жизни. Не группа опытных заговорщиков, а всего лишь несколько человек, проявивших человеческое отношение к гонимому поэту!

В Савелове написаны последние стихи Мандельштама — цикл, состоявший приблизительно из десяти-одиннадцати стихотворений (сохранилось всего четыре текста). В середине июля из Воронежа приехала, чтобы навестить друзей, Наташа Штемпель. Они бродят вдоль берега Волги, и Мандельштам читает ей свои новые стихи. Среди них, как явствует из ее воспоминаний, было и несохранившееся стихотворение о смертной казни — негодующий вопль против уничтожения жизни[391]. Но тогда же возник и ряд удивительных любовных стихов, которые Мандельштам не рискнул показывать своей жене.

Эти стихи посвящены Эликониде (Лиле) Поповой, бывшей жене актера Яхонтова, о котором в 1927 году, когда они жили по соседству в Детском Селе, Мандельштам написал портретный очерк. С этими людьми поэт, вернувшись из ссылки, особенно любил встречаться. Скоро он влюбился в Лилю, красавицу с большими темными глазами; пикантность этой истории придавало, помимо присутствия Надежды Яковлевны, еще одно обстоятельство. Дело в том, что Лиля Попова была ярой сталинисткой; она грезила о «гениальном вожде» и «спасителе человечества» и хотела обратить Мандельштама в истинную веру. Надежда Мандельштам пишет о ее «чувствительном» и «сентиментальном» сталинизме (оказывается, был и такой). Она хотела убедить Мандельштама написать Сталину покаянное письмо. Конечно, если бы в 1937 году, в самый разгул террора, он стал бы напоминать о своем «грехопадении» — эпиграмме против Сталина, это обернулось бы для него катастрофой. Впрочем, Попова и сама собиралась написать Сталину о том, что «нужно помочь О. М. стать на правильный путь»[392].

Мандельштам, как утопающий за соломинку, цеплялся за эту последнюю попытку спасения, придуманную Лилей. В феврале 1934 года он сказал Ахматовой: «Я к смерти готов». Однако «воронежское чудо» пробудило в нем жизненные силы. Его поэзия давно уже дышала смертью, но Мандельштам-человек хотел жить и после ссылки, в нем не иссякла трагическая жажда жизни, которая нашла свое выражение в одном из стихотворений 1931 года:

Колют ресницы. В груди прикипела слеза.

Чую без страха, что будет и будет гроза.

Кто-то чудной меня что-то торопит забыть.

Душно — и все-таки до смерти хочется жить (III, 46).

Эротические флюиды, излучаемые Лилей Поповой, смешиваются в стихах «савеловского» цикла с образом якобы «омоложенной» Москвы, которую вернувшийся из ссылки Мандельштам порывается любить. Не удивительно, что в этих стихах не только воспеты ее «завороненные» черные волосы, ее кавказская внешность и прочие женские прелести, но звучит и «Сталина имя громовое», которое нежно произносит обожаемая женщина:

Слава моя чернобровая,

Бровью вяжи меня вязкою,

К жизни и смерти готовая,

Произносящая ласково

Сталина имя громовое

С клятвенной нежностью, с ласкою (III, 141).

Мандельштам и на этот раз как бы передоверяет славословие Сталину, вкладывает его в уста другому: в «Оде» это был художник-портретист, в стихотворении, посвященном Поповой, — горячая сторонница «великого вождя». А 4–5 июля Мандельштам пишет новые «Стансы», схожие с воронежскими, в которых он намеревался «жить, дыша и большевея». Вероятно, эти стихи создавались по поручению Лили Поповой и предназначались для эстрадно-литературной композиции Яхонтова-Поповой к двадцатой годовщине Октябрьской революции.

«С клятвенной нежностью, с ласкою»

Эликонида (Лиля) Попова — «сентиментальная сталинистка» (Н. Я. Мандельштам)

Однако эти поздние «Стансы» также не имели успеха и не выполнили своего назначения — подобно сталинской «Оде», которую Мандельштам с пафосом декламировал теперь даже на московских улицах, желая, чтобы его слышали литературные чиновники[393]. Малейший шанс продлить себе жизнь был на вес золота. Однако мандельштамовская «лояльность» давно уже никого не интересовала. Буйная метафоричность «Оды» явно выпадала из контекста эпохи, обезображенной безудержным террором. Определение «поруганные», коим в 1937 году, вернувшись из ссылки, Мандельштам наделил москвичей, своих современников, следовало бы отнести и к нему самому, к надломленному «я» его гибридных «Стансов»[394].

Поздние вирши, обращенные к Поповой, — это вымученные перепевы в мажорно-восторженном духе. Но даже здесь Мандельштам не сумел сфальшивить. Конечно, в «Стансах» ощущается его желание верить своему времени, но вместе с тем — его органическая неспособность целиком проникнуться этой верой и раствориться в ней. Судя по некоторым мотивам, влюбленность поэта не могла заслонить от него ужасов эпохи. Внутренняя раздвоенность Мандельштама проявляется в таких, например, словах, как «сиротство» и «боль» (III, 143). Пока не будет найдено утраченное стихотворение о смертной казни, чье существование подтверждает надежная свидетельница Наталья Штемпель, «савеловский цикл» в творчестве Мандельштама останется неясным привеском. Однако среди четырех сохранившихся стихотворений есть по крайней мере одно, в котором угадывается протест против смертной казни: «Не позволил бы в напильник / Шею выжать гусь» (III, 141).

Лиля ярко воплощала собой эпоху всеобщего ослепления, и Мандельштам, чья психика была глубоко травмирована годами воронежской ссылки и высылкой из Москвы, снова на какой-то миг поддается этому гипнозу. Даже Яхонтов, несмотря на свое увлечение современным пафосом и «подъемом», не вполне разделял слепоту своей подруги. В 1945 году он выбросится из окна — в паническом ужасе неминуемого ареста. Когда Мандельштамы покидали Москву, Лиля хотела снабдить поэта, недостаточно, по ее мнению, «подкованного», назидательной марксистской литературой. Яхонтов же подарил Мандельштаму свою Библию. Говорящие подарки!

Осенью 1937 года их дороги расходятся окончательно. Пара Яхонтов-Попова полностью погружается в работу над большой композицией, славящей двадцатую годовщину Октябрьской революции. Мандельштамы же продолжают свое кочевое нищенское существование. 17 ноября они переезжают из Савелова в Калинин (ныне городу возвращено его исконное имя — Тверь); им удается снять комнату на окраине города (3-я Никитинская, 43). Этот город им рекомендовал Исаак Бабель: «Поезжайте в Калинин […] там Эрдман…»[395]. Автор сатирической запрещенной пьесы «Самоубийца» (1928) Николай Эрдман также прошел к тому времени сибирскую ссылку (Енисейск и Томск).

Осенью 1937 года Мандельштаму еще раз удается мельком повидаться с Ахматовой: чета отверженных на два дня появляется в закрытом для них Ленинграде. Приехав из Калинина, они буквально остались на улице. Осип сказал жене: «Надо уметь менять профессию. Теперь мы — нищие» и «Нищим летом всегда легче»[396]. «Время было апокалипсическое, — вспоминает далее Ахматова. — Беда ходила по пятам за всеми нами. У Мандельштамов не было денег. Жить им было уже совершенно негде. Осип плохо дышал, ловил воздух губами»[397]. Атмосфера террора разрушала все семейные связи. Каждый визит становился смертельно опасным. Отношения с младшим братом Евгением он сам разорвал еще в Воронеже. Но когда Мандельштаму в присутствии Ахматовой рассказали, что у его отца нет теплой одежды, он снял с себя свитер и попросил передать отцу[398]. Нищий, он уже ни в чем не нуждался.

Бессмысленно рассуждать о том, удалось бы Мандельштаму выжить, если бы он держался не столь вызывающе, не появлялся в столичных городах, не выпрашивал денег на глазах у литературных чиновников, ничего не требовал… Террор не ограничивался Москвой и Ленинградом, он свирепствовал и в Калинине. Отделы НКВД были созданы повсеместно. У Ежова не было недостатка в личном составе. Да и в жертвах, коими становились совершенно невинные и неприметные люди.

Поездки Мандельштама в запрещенную Москву были отчаянными попытками раздобыть хоть немного денег, однако круг благодетелей неуклонно сужался. Чувство страха владело всеми. «По ночам я кричала, — вспоминает Надежда Мандельштам. — В ту зиму я начала кричать страшным нечеловеческим криком, словно животное или птица, которую душат»[399]. Террор шел полным ходом. У Мандельштама не было больше иллюзий: уничтожается не только человек, говорил он, но и мысль[400].

8 октября 1937 года был расстрелян Сергей Клычков — крестьянский поэт и добрый знакомый Мандельштама. 16 октября в Ленинграде арестовали Бенедикта Лившица, старого приятеля Мандельштамов и свидетеля при их бракосочетании; его расстреляют в 1938 году. 8 декабря 1937 года на Соловках был расстрелян Павел Флоренский, чей первый арест в 1928 году так потряс Мандельштама. Этот список можно продолжать бесконечно.

В январе 1938 года — после громких обличительных статей в «Правде» — был закрыт Государственный театр им. Мейерхольда. Знаменитый режиссер-авангардист будет арестован в 1939 году, подвергнут мучительным пыткам и расстрелян в феврале 1940 года. В квартире Мейерхольда Мандельштам тоже нашел однажды приют. В Калинине, узнав из газеты «Правда», что и против Мейерхольда началась травля, он вздохнул и произнес в отчаянии: «Мы погибли!» После этого Мандельштам впадает в глубокую депрессию, о чем свидетельствует, например, его письмо к Борису Кузину от 26 февраля 1938 года: «Устал. Все жду чего-то. […] …простите мою немоту. Очень устал» (IV, 198).

Как это ни удивительно, но весной 1938 года Союз писателей решил еще раз проявить заботу о Мандельштаме. Правда, еще до этого промелькнуло объявление о вечере стихов Мандельштама, назначенном на 15 октября 1937 года (вечер был отменен). Поэта, озабоченного поиском работы, отстраняют от ранее порученного ему перевода дневника братьев Гонкуров. И. К. Луппол, директор Гослитиздата, заявил, что работы для Мандельштама у него нет и не предвидится (IV, 199). Однако 2 марта 1938 года Мандельштам неожиданно получает путевку — на целых два месяца — в отдаленный санаторий «Саматиха», расположенный в тридцати километрах от железнодорожной станции Черусти на ветке Муром — Казань. Мандельштаму предложили побыть там якобы для того, чтобы он поправил свое сильно подорванное здоровье. Сегодня известно, что Саматиха была ловушкой. Следовало изолировать поэта, постоянно метавшегося между Москвой и Калинином, поместить его в отдаленном месте, оторвать от знакомых с тем, чтобы в нужный момент арестовать без особых осложнений. И «нужный момент» не заставил себя долго ждать.

Между 2 и 13 марта 1938 года в Москве проходил третий показательный процесс, «процесс двадцати одного», против Бухарина, Рыкова и других. Судилище было хорошо подготовлено. Председателем суда был военный юрист Ульрих; государственным обвинителем — печально известный прокурор Вышинский. Нити этого процесса закулисно держал в своих руках сам Сталин. Бухарин был арестован в феврале 1937 года. Нарком Ежов уже тогда предлагал пленуму Центрального комитета расстрелять Бухарина и Рыкова. Приговор был вынесен задолго до начала процесса. Однако показательный процесс по делу «антисоветского право-троцкистского блока» готовился в течение тринадцати месяцев. Столь долгий срок потребовался для «обработки» обвиняемых. Бывший соратник Ленина, который назвал его в своем политическом завещании «любимцем всей партии», автор классической большевистской работы «Азбука коммунизма», Бухарин поначалу не признавал своей вины и был подвергнут пыткам. Применение «методов физического воздействия» в повседневной работе НКВД было одобрено постановлением ЦК партии в августе 1937 года. Это давало санкцию на любые чудовищные пытки, чем неограниченно пользовался «злой карлик» Ежов. В конце концов, когда под угрозой оказались его молодая жена и малолетний сын, Бухарин не выдержал и подписал все вздорные, вымышленные обвинения, предъявленные ему палачами НКВД. А 12 марта 1938 года в своем заключительном слове Бухарин сказал: «Я стою коленопреклоненным перед страной, перед партией, перед всем народом». И о монстре Сталине, незримом дирижере этого процесса: «Он — надежда мира, творец». Обвиняемые признавались в самых абсурдных деяниях: в немыслимых актах саботажа, запланированных покушениях на Сталина и т. д. 15 марта 1938 года, едва только процесс закончился, все «признавшие свою вину» были расстреляны в подвалах Лубянки[401].

Дальнейшая судьба Мандельштама также связана с третьим показательным процессом. И не только потому, что Бухарин долгое время был его «покровителем», помог в 1928 году осуществить издание его последних книг и способствовал в 1930 году его поездке на Кавказ, а в 1934 году — пересмотру обвинительного приговора. Мандельштам будет захвачен новой волной массовых репрессий, наступивших после этого процесса. Вот цифры, обоснованные расчетами: историк Дмитрий Волкогонов полагает, что число, арестованных и осужденных в 1937–1938 годах, — 3,5–4,5 миллиона человек, а число расстрелянных — 800–900 тысяч[402]. Другие авторы приводят еще более страшные цифры.

Благодаря находке Виталия Шенталинского в архивах КГБ мы знаем сегодня, что послужило причиной второго ареста Мандельштама 2 мая 1938 года. Это — письменный донос от 16 марта 1938 года, адресованный наркому внутренних дел Ежову. Его автором был не кто иной, как Владимир Ставский, генеральный секретарь Союза советских писателей в 1936–1941 годах. Обращает на себя внимание дата письма: оно написано сразу же после окончания третьего показательного процесса, на другой день после казни Бухарина, расстрелянного 15 марта. Генеральный секретарь не хотел терять времени даром. В своем письме, отнесенном к разряду «совершенно секретных», Ставский сообщает Ежову о том, что высланный из Москвы Мандельштам нарушает запрет на пребывание в Москве и попрошайничает среди московских писателей, которые, в свою очередь, делают из него «страдальца» — «гениального поэта, никем не признанного». Ставский не упускает возможности дважды напомнить Ежову, что Мандельштам — автор «похабных, клеветнических стихов о руководстве партии и всего советского народа» (имеется в виду эпиграмма 1934 года) и настоятельно просит наркома «решить этот вопрос об О. Мандельштаме»[403]. Действительно, для решения подобных «вопросов», у Ежова имелись тысячекратно опробованные средства, о чем писательскому генеральному секретарю было, разумеется, хорошо известно. К своему письму Ставский приложил еще и отрицательный литературный отзыв Петра Павленко. Это тот самый Павленко, который в мае 1934 года раструбил по всей Москве, что Мандельштам во время допроса на Лубянке имел «жалкий вид». Теперь в своем «экспертном заключении» этот литературный приспешник оспаривает «пригодность» новых стихов Мандельштама, тем самым — и самого поэта. Он характеризует язык его стихов как «сложный» и «темный». Даже в сталинской «Оде», по его мнению, «много косноязычия, что неуместно в теме о Сталине»[404].

Пока угодивший в ловушку поэт находится в далекой Саматихе, нарком внутренних дел готовится — по просьбе генерального секретаря Союза писателей — «решить вопрос об О. Мандельштаме». Тем временем и сам Мандельштам начинает верить, что его проблемы, наконец, разрешатся. 2 марта 1938 года он получил разрешение на отдых в Саматихе, а 5 марта его принял Ставский. Сразу же после приема он и Надежда Яковлевна снова отправились в Ленинград, пытаясь занять денег у своих знакомых. Произошла короткая (и оказавшаяся последней) встреча с Ахматовой. 8 марта 1938 года Мандельштамы приехали в Саматиху. Тридцать километров, отделяющие железнодорожную станцию Черусти от Саматихи, им пришлось преодолевать на санях. За время своего пребывания в Саматихе Мандельштам неоднократно просил, чтобы его отвезли в Черусти, — но просьба его под разными предлогами неизменно отклонялась. Главврач и директор санатория по фамилии Фомичев, по-видимому, имел инструкцию: ни под каким видом не выпускать поэта.

В своих воспоминаниях — в главе «Мамочка послала барышню отдыхать в Саматиху» — Надежда Мандельштам предполагает, что шпионить за ними было поручено одной молодой женщине. Она выспрашивала у Мандельштама, кто интересуется его стихами, кто и где их хранит. «Алексей Толстой!» — ответил Мандельштам, разозлившись[405]. То есть официальный писатель, которому в мае 1934 года Мандельштам публично дал пощечину, — горькая ирония! Главврачу в Саматихе не раз звонят «из Союза писателей» и спрашивают, все ли у Мандельштама в порядке. Требовалось, должно быть, удостовериться в том, что поэт по-прежнему в ловушке.

Мандельштамов поместили в отдельном домике, подальше от суеты. «А в главном доме такой шум, такой рев, пенье, топот и пляска, что мы бы не могли там выдержать…», — пишет он отцу 16 апреля 1938 года и радуется своему «глубокому отдыху» (IV, 200). Мандельштам взял с собой несколько книг: как обычно, Данте и Пушкина и, кроме того, — всего Хлебникова. Это — позднее свидетельство его давнего почитания поэта-футуриста, для которого Мандельштам умел находить в своих статьях самые лестные слова. В Саматихе звучала и музыка, в частности — созданная в 1937 году Пятая симфония Шостаковича, которую Мандельштам решительно отвергает: «Здесь гремит его 5-я симфония, — пишет он Борису Кузину 10 марта 1938 года. — Нудное запугивание. […] Не приемлю. Не мысль. Не математика. Не добро. Пусть искусство: не приемлю!» (IV, 199–200).

Поначалу Мандельштам очень радовался этим внезапным переменам в своей жизни, которые объяснял вмешательством Союза писателей. Депрессия, сопровождавшая его в течение первых месяцев 1938 года, отступала. Еще 7 мая 1937 года писавший жене, что не верит «ничему хорошему» (IV, 196), он снова проникается верой в чудо. И едва приехав в Саматиху, он отправляет 10 марта 1938 года своему другу Борису Кузину письмо, исполненное окрыленных надежд:

«Вчера я схватил бубен из реквизита Дома отдыха и, потрясая им и бия в него, плясал у себя в комнате: так на меня повлияла новая обстановка. […] Еще не знаю, что с собой делать. Как будто еще очень молод. […] “Общественный ремонт здоровья” — значит, от меня чего-то доброго ждут, верят в меня. Этим я смущен и обрадован» (IV, 199).

16 апреля 1938 года он пишет своему отцу: «У нас сейчас нет нигде никакого дома, и все дальнейшее зависит от Союза Писателей» (IV, 200). Как верно! Донос генерального секретаря Ставского уже целый месяц находится в недрах НКВД, и бюрократические мельницы этого учреждения начинают вращаться. И тут в Главном управлении государственной безопасности (ГУГБ) выясняются такие обстоятельства, которых хватило бы и на десять арестов. Из материалов оперативного расследования явствует, что именно ставилось в вину Мандельштаму. 27 апреля 1938 года старший лейтенант госбезопасности Виктор Юревич информирует своего начальника Александра Журбенко, возглавляющего 4-й отдел ГУГБ:

«К великой пролетарской революции, по собственным признаниям Мандельштама, он отнесся резко отрицательно, называл советское правительство — “правительством захватчиков” и в своих литературных произведениях того времени клеветал на советскую власть. […]

В 1927 году Мандельштам, как он сам признает, имел горячие симпатии к троцкизму. Резко враждебно относился Мандельштам к политике ВКП (б) по ликвидации кулачества как класса, что отражено в ряде его произведений, относящихся к 1930–1933 гг.

В 1933 г. Мандельштам написал резкий контрреволюционный пасквиль против тов. Сталина и распространял его среди своих знакомых путем чтения.

В 1934 г. за антисоветскую деятельность О. Мандельштам был осужден к ссылке на 3 года в г. Чердынь. При следовании к месту ссылки он покушался на самоубийство. Ввиду болезни Мандельштама пункт ссылки был изменен на Воронеж, где он и находился до 1937 года.

По отбытии срока ссылки Мандельштам явился в Москву и пытался воздействовать на общественное мнение в свою пользу путем нарочитого демонстрирования своего “бедственного положения” и своей болезни.

Антисоветские элементы из литераторов используют Мандельштама в целях враждебной агитации, делают из него “страдальца”, организуют для него сборы среди писателей. […]

По имеющимся сведениям, Мандельштам до настоящего времени сохранил свои антисоветские взгляды.

В силу своей психической неуравновешенности Мандельштам способен на агрессивные действия.

Считаю необходимым подвергнуть Мандельштама аресту и изоляции»[406].

Опирающийся при ходьбе на палку, тяжело страдающий от сердечного недомогания и одышки Мандельштам изображен чуть ли не террористом, «способным на агрессивные действия». В этой оперативной справке отражается и общественная паранойя того времени: навязчивое представление о «вредителях», «саботажниках» и «шпионах», таящихся якобы повсеместно. 29 апреля 1938 года заместитель наркома внутренних дел Фриновский выносит резолюцию: «Арестовать». 30 апреля был выписан ордер на арест.

Ранним утром 2 мая 1938 года двое сотрудников НКВД постучали в окно. Их сопровождал главврач Фомичев. Вещи Мандельштама вытряхнули из чемодана в мешок. Вся процедура длилась лишь несколько минут. Надежде Яковлевне не разрешили проводить мужа даже до станции Черусти. Не говоря ни слова, она простилась с ним. Больше она никогда не увидит мужа. Их совместная жизнь длилась ровно девятнадцать лет: с 1 мая 1919 года до 2 мая 1938 года. Спустя десятилетия Надежда Мандельштам попытается осмыслить свою собственную беспомощность и скованность:

«Почему мы, например, не выдавили стекла, не выпрыгнули в окно, не дали волю глупому страху, который погнал бы нас в лес, на окраину, под пули? Почему мы стояли смирно и смотрели, как роются в наших вещах? Почему О. М. покорно пошел за солдатами, а я не бросилась на них, как зверь? Что нам было терять?»[407]

Мандельштама поместили сначала во «внутреннюю тюрьму» НКВД, находившуюся во дворе Лубянки. Тогда же, 3 мая, его в последний раз в жизни фотографируют: в профиль и анфас, как и всех преступников. Но Мандельштам и здесь запрокидывает голову, застывая в позе, засвидетельствованной многими современниками. Его обреченный взгляд выражает изнеможение, но одновременно (тоже в последний раз!) — гордость и упрямство. Теперь на Лубянке уже не ведется следствие, как некогда в мае 1934 года. В 1938 году, в условиях Большого Террора, вся процедура сокращена. Единственный запротоколированный допрос состоялся 17 мая; Мандельштам отрицает всяческую вину: «Никакой антисоветской деятельности я не вел». 27 мая принято постановление о производстве обыска в Калинине, по месту недавнего проживания: «с целью обнаружения оружия, переписки и других вещественных доказательств»[408]. Обыск проводят — ничего не найдено. Единственным «оружием» Мандельштама всегда были его стихи. Но Надежда Яковлевна, стремительно бросившись из Саматихи в Калинин, успела их забрать и спрятать в корзину. А сама она скрывалась в первые дни в Москве у Николая Харджиева.

Обвинительное заключение от 20 июля 1938 года лишь повторяет приведенную выше оперативную справку и местами дословно воспроизводит текст письма-доноса Ставского к Ежову. Кроме того, отмечены связи Мандельштама с «врагами народа» Стеничем и Кибальчичем (псевдоним — Виктор Серж; известный троцкист) и добавлена фраза о психическом состоянии заключенного, обследованного врачами 24 июня: «Медицинским освидетельствованием Мандельштам О. Э. признан личностью психопатического склада со склонностью к навязчивым мыслям и фантазированию». Его находят «вменяемым»[409].

Мандельштама обвиняют в «антисоветской агитации и пропаганде» — преступлении, предусмотренном статьей 58–10 УК РСФСР. 2 августа 1938 года тройка Особого совещания НКВД выносит ему приговор: пять лет в исправительно-трудовом лагере за контрреволюционную деятельность. Учитывая расстроенное здоровье Мандельштама, такой приговор можно считать смертным. Уже с 1929 года «особым совещаниям» ОГПУ/НКВД не требуется никаких доказательств — достаточно доносов и оперативных сведений. Тройка ОСО не удосуживается даже выслушать подсудимого. Вся процедура занимает лишь несколько минут: проставить штемпель и подпись.

Мандельштам вступает теперь в тот мир, который в 1973 году разоблачит перед мировой общественностью Александр Солженицын в своем монументальной, основанной на документах эпопее «Архипелаг Гулаг» (Гулаг — сокращение, означающее «Главное управление лагерей»). Вселенная Гулага запечатлена ныне в ряде документальных и полудокументальных произведений. Назовем лишь несколько классических книг: «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, «Колымские рассказы» Варлама Шаламова (один из них, озаглавленный «Шерри-бренди», посвящен смерти Мандельштама в лагере) и «Особый мир» Густава Херлинга.

«На вершок бы мне синего моря, на угольное только ушко!»

Последняя фотография: Осип Мандельштам во «внутренней тюрьме» НКВД на Лубянке (май 1938)

4 августа 1938 года Мандельштама переводят в московскую тюрьму Бутырки — для отправки в колымский лагерь. В общую камеру загоняли более трехсот человек. В углу стоял огромный чан, и каждый заключенный вынужден был отправлять свои естественные потребности на виду у всех остальных. Вонь и теснота таковы, что трудно вообразить. Евгения Гинзбург рассказывает также о невыносимых звуках, разносившихся в те жуткие «бутырские ночи», о ночных истязаниях: «Не один, а множество криков и стонов истязаемых людей ворвались сразу в открытые окна камеры […] Над волной воплей пытаемых плыла волна криков и ругательств, изрыгаемых пытающими. Слов разобрать было нельзя, только изредка какофонию ужаса прорезывало короткое, как удар бича, “мать! мать! мать!” Третьим слоем в этой симфонии были стуки бросаемых стульев, удары кулаками по столам и еще что-то неуловимое, леденящее кровь»[410]. В бутырском застенке Мандельштам провел более месяца.

7 сентября 1938 года заключенных из разных тюрем Москвы и Московской области привозят на станцию Красная Пресня. Здесь их ожидает состав из 34 вагонов. Согласно документам, обнаруженным совсем недавно, этап № 1152 состоял из 1770 заключенных и 110 конвойных. 8 сентября 1938 года спецпоезд покидает Москву. Среди сопровождающих — ни одного врача; мертвые тела попросту сгружают на станциях. В дневной паек входит четыреста граммов хлеба, миска жидкого супа из рыбьих голов и кружка кипятку. Поездка в «теплушке», закрытом товарном вагоне с деревянными нарами на восемьдесят человек, продолжается почти месяц. Встать и сделать несколько шагов — невозможно. В середине вагона зияет круглая дыра: это отхожее место. Лязг бьющихся друг о друга буферов, постоянные толчки, скрежет колес, гул стальных рельс — все это постепенно заполняет собой отупевшее сознание заключенных. А если им удается во время стоянок прильнуть глазом к щели в стене вагона, они видят на всех знаменах и плакатах один и тот же лик — портреты «великого вождя» и «спасителя человечества», которому они обязаны своим счастьем.

Выписка из протокола ОСО от 2 августа 1938 года

Днем невероятно длинный состав стоит, как правило, на запасных путях, ночами же продолжает движение. На пути в Сибирь поезд следует через Свердловск, Мариинск, Красноярск, Урульчу и Известковую; здесь 16 вагонов отцепляют, и 1038 человек отправляют в местные лагеря. А семьсот «зэков», предназначенных для колымских лагерей, едут дальше, во Владивосток, город на берегу Японского моря. Среди них — Мандельштам. Наконец, 12 октября эшелон с человеческим грузом, именуемым «враги народа», прибывает на станцию Вторая Речка (под Владивостоком)[411]. Мандельштам попадает в пересыльный лагерь 3/10; его помещают в барак № 11 — для контрреволюционеров. Сегодня вся территория бывшего лагеря находится в пределах городской черты: Владивосток весьма разросся.

По рассказам очевидцев, между руководством лагеря и теми, кто стоял во главе бараков, существовала тесная связь. Власть в бараках принадлежала главным образом отпетым уголовникам; они запугивали «интеллигентов» и «политических», издевались над ними. Однако на Второй Речке зона для уголовников была отделена от зоны для «политических». Кого и от кого следовало защищать? Уголовники, воры и убийцы были, согласно лагерной логике, «социально близкими» пролетариату, тогда как осужденные по пятьдесят восьмой (за антисоветскую агитацию и пропаганду) считались особо опасными преступниками, поскольку могли заразить своими настроениями других людей.

Официальное наименование лагеря звучало так: Владивостокский пересыльный пункт Дальстроя; сокращенно, на советском жаргоне: Владперпункт. В «уголовной» и «политической» зонах, отделенных друг от друга высокими заграждениями из колючей проволоки, содержалось одновременно от двенадцати до четырнадцати тысяч заключенных. Отсюда баржами и пароходами — в заполненных до отказа трюмах — узников перевозили за восемь дней через Японское и Охотское море в бухту Нагаево и затем, в Магадане, распределяли по лагерям вдоль реки Колымы. Это были, в сущности, армии рабов для государственного треста «Дальстрой», ведавшего поиском и добычей золота, олова, вольфрама, кобальта и угля в северо-восточной Сибири. Сотни тысяч зэков, способных выполнять тяжелую работу, были человеческим материалом, который Дальстрою позволялось использовать по своему усмотрению. Холод, голод и непосильный труд обрекали этих людей на гибель; но для экономики советской империи они играли важнейшую роль. В течение двадцати лет, с 1932 по 1953 год, Дальстрой ежегодно пополнялся приблизительно сотней тысяч заключенных, поставляемых госбезопасностью (ОГПУ — НКВД — НКГБ — МГБ — МВД)[412]. Смертность в колымских лагерях была огромной; по числу погибших Колыма стоит на первом месте. Кроме того, Колыма отличалась невыносимо тяжкими условиями заключения; это был «полюс жестокости» внутри самого Гулага. «Освенцим без печей» — так назвал Колыму писатель Георгий Демидов[413].

Тяжелобольной Мандельштам явно не годился для работы на колымских рудниках. Он быстро попал «в отсев», и ему предстояло зимовать в пересыльном лагере. Лагеря для инвалидов находились в Мариинске (между Новосибирском и Красноярском). Но лагерному начальству было ясно, что в данном случае можно не утруждать себя: заключенного следовало актировать для отправки этапом. Сохранилось единственное письмо Мандельштама, написанное в лагере. Оно адресовано брату Александру: автор письма явно исходил из того, что его жена тоже арестована и осуждена. Около 2–3 ноября 1938 года, перед праздником Революции, заключенным позволили — в виде исключения — написать на клочке упаковочной бумаги письмо домой. Все письма были подвергнуты лагерной цензуре, что задержало их отправление еще на три-четыре недели. Почтовый штемпель на письме Мандельштама: 30.XI. 1938.

«Дорогой Шура!

Я нахожусь — Владивосток, СВИТЛ, 11-й барак. Получил 5 лет за к. р. д. по решению ОСО. Из Москвы, из Бутырок этап выехал 9 сентября, приехали 12 октября. Здоровье очень слабое. Истощен до крайности. Исхудал, неузнаваем почти. Но посылать вещи, продукты и деньги не знаю, есть ли смысл. Попробуйте все-таки. Очень мерзну без вещей.

Родная Надинька, не знаю, жива ли ты, голубка моя. Ты, Шура, напиши о Наде мне сейчас же. Здесь транзитный пункт. В Колыму меня не взяли. Возможна зимовка.

Родные мои, целую вас.

Ося.

Шурочка, пишу еще. Последние дни я ходил на работу, и это подняло настроение.

Из лагеря нашего как транзитного отправляют в постоянные. Я, очевидно, попал в “отсев”, и надо готовиться к зимовке.

И я прошу: пошлите мне радиограмму и деньги телеграфом» (IV, 201).

«Очень мерзну без вещей»

Единственное письмо Мандельштама из лагеря (ноябрь 1938 года)

Родственники Мандельштама получили это письмо 15 декабря 1938 года. Жить ему оставалось еще примерно две недели. В течение десятилетий о пребывании Мандельштама в лагере циркулировали разного рода слухи и легенды; все они восходят к бывшим заключенным, вышедшим, так сказать, «на волю». Некоторые истории, рассказанные вернувшимися из лагерей, впервые обнародовал Илья Эренбург в своей мемуарной книге «Люди, годы, жизнь». Одна из них, сообщенная очевидцем Меркуловым, — о том, будто поэт читал у костра другим заключенным сонеты Петрарки. Однако истинный конец Мандельштама был, по всей видимости, менее поэтичен. В двух последних главах своих мемуаров Надежда Мандельштам с большим достоинством пытается выискать в свидетельствах бывших узников хоть мельчайшее зернышко правды. Однако различить, где правда, где вымысел, оказалось почти невозможным.

«Таково было свойство почти всех лагерников, которых мне пришлось видеть первыми, — пишет Надежда Мандельштам, — для них не существовало дат и течения времени, они не проводили строгих границ между фактами, свидетелями которых они были, и лагерными легендами. Места, названия и течение событий спутывались в памяти этих потрясенных людей в клубок, и распутать его я не могла»[414].

Физик Л. сообщил Надежде Яковлевне живописную сцену: Мандельштам преспокойно читает стихи в бараке Архангельского, главаря лагерной шпаны, и уголовники угощают его — неслыханная роскошь! — белым хлебом и консервами[415]. Эта легенда опять-таки славит ослепительную власть поэзии. Доверять ей следует с осторожностью.

Сопоставляя рассказы бывших лагерников, можно увидеть несколько постоянно повторяющихся деталей. Из них явствует, что Мандельштам быстро терял силы, опускался и страдал помрачением рассудка. «…На наших глазах он сходил с ума», — писал Илье Эренбургу 23 февраля 1963 года Давид Злотинский, бывший солагерник Мандельштама[416]. Вначале Мандельштам беспокойно метался по зоне, неоднократно приближался к запретной зоне и заграждению из колючей проволоки, натыкаясь на грубый и угрожающий окрик караульных. В лагере ему приходилось слышать «мат», грубую русскую ругань — язык, отстоящий от сонетов Петрарки на космическое расстояние. И все-таки в мире Гулага находилось место и для стихов. С их помощью люди пытались одолеть кошмар лагерного режима. Один из узников, сидевший вместе с Мандельштамом, как-то сказал ему, что в камере смертников московской тюрьмы Лефортово нацарапаны на стене строчки из его раннего стихотворения: «Неужели я настоящий / И действительно смерть придет?» (I, 68). Услышав это, — пишет Надежда Мандельштам, — поэт приободрился и на какое-то время успокоился[417]. Периоды нервного возбуждения быстро сменялись состоянием апатии, и он подолгу оставался лежать на нарах.

Постоянно возникает вопрос: писал ли Мандельштам в лагере стихи? Поэтическая легенда и здесь вступает в борьбу с жестокой реальностью. Василий Меркулов утверждает, что Мандельштам смог написать в лагере одну-единственную строчку: «Черная ночь, душный барак, жирные вши». Это лепет, хотя и — точное отражение реальности. Однако Мандельштам, по его словам, декламировал стихи, в том числе — свой реквием по Андрею Белому, и, вообще, часто упоминал о «гениальном поэте» Андрее Белом. Однажды Мандельштам попросил Меркулова вытрясти вшей из его одежды и при этом сказал: «Когда-нибудь напишут: “Кандидат биологических наук выколачивал вшей у второго после А. Белого поэта”»[418]. Когда в 1934 году Мандельштам писал свой реквием по Андрею Белому, он говорил жене, что отпевает этими стихами не только Белого, но и самого себя; он называл эту подборку «мой реквием»[419]. А физик Л. рассказывал, что Мандельштам, сидя на груде камней, сказал: «Первая моя книга называлась “Камень”, а последняя тоже будет камнем…»[420].

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Миф № 7. Содержанием этого доклада Берия создал политическую базу для жестоких репрессий против старых грузинских большевиков, выступавших против него, а также Сталина, а затем в 1937–1938 гг. уничтожил всех, кого упомянул в нем

Миф № 7. Содержанием этого доклада Берия создал политическую базу для жестоких репрессий против старых грузинских большевиков, выступавших против него, а также Сталина, а затем в 1937–1938 гг. уничтожил всех, кого упомянул в нем Что касается того, что-де содержанием этого

Глава 16 . Сошествие в ад

Глава 16. Сошествие в ад Выскочив на улицу, я сразу же увидел Крендла и Бизеля. Окружив броневик, они давили на психику экипажу, стуча по броне машины оружием. Башня беспорядочно вращалась, стараясь отыскать их, но без особой пользы — оба оставались неуловимы. Броневик не

Меры по преодолению экономического спада 1937–1938 гг

Меры по преодолению экономического спада 1937–1938 гг В экономике США в 1937–1938 гг. произошел спад. Увеличилась безработица с 4,5 млн в 1937 г. до 11 млн в 1938 г. Опасно росли товарные запасы, что вызвало сокращение спроса и рост цен.Успешная реализация «Нового курса» убаюкивала и

Глава I Июнь 1937 г. – июль 1938 г.

Глава I Июнь 1937 г. – июль 1938 г. «Время так называемых неожиданностей прошло», – заявил Гитлер в своей речи, произнесенной в рейхстаге 30 января 1937 г. Эта фраза переходила в Германии из уст в уста. Гитлеровские «неожиданности» предыдущих лет (например, 26 февраля 1935 г. –

ВЫПИСКИ ИЗ ЧЕРНОЙ КЛЕЕНЧАТОЙ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ 1937–1938 ГГ

ВЫПИСКИ ИЗ ЧЕРНОЙ КЛЕЕНЧАТОЙ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ 1937–1938 ГГ — последней зимы в Ванве:Милые дети,Я никогда о вас отдельно не думаю: я всегда думаю, что вы люди или нелюди (как мы). Но говорят, что вы есть, что вы — особая порода, еще поддающаяся воздействию.Потому:— Никогда не

Глава 17 1937–1938: Ева в Бергхофе. «Золотая клетка»

Глава 17 1937–1938: Ева в Бергхофе. «Золотая клетка» Жизнь Евы сбилась с курса, когда она в семнадцать лет познакомилась с Гитлером. До того у нее не мелькало и тени сомнения, что ее судьба сложится, как у мамы и бабушки: она будет знакомиться с молодыми людьми, кокетничать,

Владивосток 2000

Владивосток 2000 Первые признаки надвигавшейся на Россию "мумимании" внимательное око музэкспертов зафиксировало весной 97-го года, когда несметные полчища подростков оккупировали "Олимпийский" в предвкушении выступления "Мумий Тролля" в рамках фестиваля "Максидром". Но

ПОЕЗДКА ВО ВЛАДИВОСТОК

ПОЕЗДКА ВО ВЛАДИВОСТОК После короткой задержки мы одолели последнюю тысячу верст от Благовещенска до Хабаровска, но оставались в Хабаровске недолго, так как генерал-губернатору надлежало выехать во Владивосток, где в ту пору возводили оборонительные сооружения. К

Приложение 2 М. М. Пантелеев. Репрессии в Коминтерне (1937–1938 гг.)[317]

Приложение 2 М. М. Пантелеев. Репрессии в Коминтерне (1937–1938 гг.)[317] «Это был год всемирно-исторических побед большевизма, торжества Сталинской Конституции, невиданного морально-политического единства нашего народа и сплоченности вокруг великой партии Ленина — Сталина…

Владивосток

Владивосток Вода в бухте была стального цвета, как и небо. Над этой свинцовой поверхностью носились стаи чаек, плавали рыбачьи лодки, баркасы.В поезде все суетились, укладывали вещи. Куда ни глянь, чемоданы, баулы, бумага, мусор, как будто всю дорогу не убирали. Зашел

16. Станция «Северный полюс» (1937–1938)

16. Станция «Северный полюс» (1937–1938) Очень трудно перечислить все морские, воздушные и сухопутные научные экспедиции, проведенные Советским Союзом в Арктике. Отличительной чертой этих экспедиций является работа по единому, строго продуманному плану с применением всех

ПРОЩАЙ, ВЛАДИВОСТОК

ПРОЩАЙ, ВЛАДИВОСТОК Быстро придвинулась осень. Воевода Земской Рати, пополнив военные силы юнкерами и даже кадетами, повёл их в бой против более многочисленных регулярных войск Красной армии, подкреплённых партизанскими отрядами.Для каждого, даже невоенного жителя

ВЛАДИВОСТОК — ХАБАРОВСК

ВЛАДИВОСТОК — ХАБАРОВСК Дорого обошлась дальневосточным большевикам борьба с белогвардейцами и интервентами. Много коммунистов погибло в этой борьбе. Но все же владивостокская партийная организация оставалась, как и прежде, крупнейшей на Дальнем Востоке и играла