8 Флоренция в Москве (Москва / Коктебель / Петроград 1916)

8

Флоренция в Москве

(Москва / Коктебель / Петроград 1916)

Январь 1916 года: второе издание «Камня». Новая встреча с Мариной Цветаевой в Петрограде. Антивоенное стихотворение «Зверинец». Между февралем и июнем 1916 года: «чудесные дни». Подарок Марины: Москва. Любовный диалог в стихах. Нежные признания и мрачные предчувствия. Кремлевские соборы и «смутное время». Июнь 1916 года: разрыв отношений и спешный отъезд из Александрова в Крым. 26 июля 1916 года: смерть матери. Каддиш и колыбельная, «черное солнце» вины. Апология свободы в христианском искусстве: статья о Пушкине и Скрябине. Смерть художника как «последний творческий акт». Знакомство с красавицами: Саломея Андроникова и Тинатина Джорджадзе. Любовь, бессонница и смерть: стихотворение «Соломинка». Благочестивый ужас: эротические стихи Мандельштама сквозь призму дневника Каблукова. Решающий год: «Двенадцать месяцев поют о смертном часе».

В начале 1916 года в издательстве «Гиперборей», которым руководил Михаил Лозинский, поэт из круга акмеистов, впоследствии — переводчик Данте, выходит в свет второе расширенное издание «Камня». Сборник — на этот раз в него вошло шестьдесят девять стихотворений — вызвал живой интерес[96]. Литературовед Виктор Жирмунский, впоследствии близкий к формалистам, опубликовал в 1916 году основополагающую статью в защиту акмеизма под названием «Преодолевшие символизм». Никогда более у поэтов-акмеистов не будет столь компетентного и благосклонного критика: при советском режиме в их адрес будет десятилетиями нестись одна брань. Характеризуя поэзию Мандельштама, Жирмунский использовал выражение Фридриха Шлегеля «поэзия поэзии» и определил мандельштамовские метафоры как «фантастически неожиданные»[97]. Второй «Камень» объединял стихи Мандельштама, написанные между семнадцатью и двадцатью четырьмя годами. Блестящий итог его раннего творчества!

В конце 1915 года Марина Цветаева отправляется в Петербург к своей подруге Софии Парнок. Это были последние дни перед их разрывом, который Цветаева назовет «первой катастрофой» своей жизни. 7 января 1916 года московская поэтесса участвует в поэтическом вечере, состоявшемся в дружеском кругу петербуржцев, — некоторых из них Цветаева воскресит в своих воспоминаниях о поэте Михаиле Кузмине, написанных в 1936 году в Париже и озаглавленных «Нездешний вечер». Здесь она встречает — после их «не-встречи» летом 1915 года — Мандельштама, который сразу же очаровывается ее темпераментом и стихами. Цветаева демонстрирует свое пламенное чувство к Германии: она с детства помнила немецкие стихи и сказки и превосходно владела немецким языком — настолько, что в 1926 году будет вести по-немецки высокопарную переписку с самим Рильке. Требовалось немалое мужество, чтобы в разгар мировой войны воскликнуть: «Германия — мое безумье! Германия — моя любовь!» В тот вечер Цветаева читала и свое антивоенное стихотворение, написанное 3 октября 1915 года: «Я знаю правду! Все прежние правды — прочь!»[98]

На одного из присутствующих, а именно Мандельштама, это стихотворение производит особое впечатление — ведь он и сам одержим желанием написать антивоенное стихотворение, продолжив тему, начатую в стихах о Реймсе и Кельне. Спустя несколько дней Мандельштам заканчивает свою «Оду миру» — стихотворение «Зверинец», в котором воспевает братскую Европу и общее начало двух воюющих стран, Германии и России:

А я пою вино времен —

Источник речи италийской —

И в колыбели праарийской

Славянский и германский лен! (I, 119).

Видимо, антивоенная тема и побудила обоих вступить в диалог. Он стал своего рода заговором: два лучших русских поэта XX века отказывались воспевать войну патриотическими стихами, что в то время требовалось и было принято. Позднее, в своем некрологическом эссе о Волошине «Живое о живом» (1933) Цветаева вспомнит про «славянский и германский лен» и назовет его «гениальной формулой». 10 января 1916 года Мандельштам надписывает для поэтессы свой новый стихотворный сборник: «Марине Цветаевой — камень-памятка»[99].

Когда 20 января 1916 года Цветаева возвращается в Москву (разрыв с Парнок свершился), Мандельштам мчится за нею следом. 5 февраля он возвращается в Петроград, но до апреля еще несколько раз приедет в Москву — ради Цветаевой. Вновь и вновь он будет поражать Марину своими «приездами и отъездами (наездами и бегствами)…»[100] И вскоре — стихами. Но поэтический диалог откроет она.

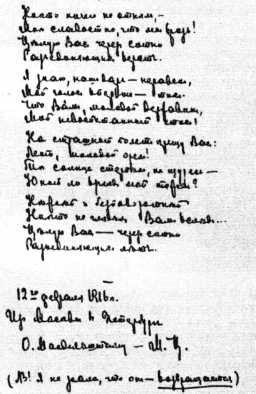

Сразу же после его первого отъезда Цветаева пишет — 12 февраля 1916 года — прощальное стихотворение. Начало — это разлука, разлука — начало: Цветаева любила этот парадокс. В этом стихотворении она будет неутомимо подчеркивать расстояние и разъединение, которые дважды, в первой и последней строфах, преодолевает поцелуем. Возможно, это — одно из самых прекрасных стихотворений, которое один поэт когда-либо посвятил другому:

«Нежней и бесповоротней / Никто не глядел Вам вслед.»

Марина Цветаева в те «чудесные дни» 1916 года, когда она «дарила» Мандельштаму Москву и писала ему стихи

Никто ничего не отнял.

Мне сладостно, что мы — врозь!

Целую Вас через сотни

Разъединяющих верст. […]

Нежней и бесповоротней

Никто не глядел Вам вслед

Целую Вас — через сотни

Разъединяющих лет[101].

Число стихотворений, подаренных Мариной Цветаевой своему собрату, петербургскому поэту, достигнет девяти — все они исполнены странных и нежных признаний. 18 февраля 1916 года: «В тебе божественного мальчика / Десятилетнего я чту»[102]. Из стихотворений этого цикла слагается противоречивый портрет; в нем немало чуткости и немало резкости; «Ты запрокидываешь голову / Затем, что ты гордец и враль»[103]. Далее снова угадываются мрачные предчувствия дальнейшей судьбы Мандельштама. Уже в первом стихотворении упоминалось о «страшном полете». В стихотворении от 17 марта Марина описывает свое видение его мученической насильственной смерти. Оно звучит предсказанием второго, последнего ареста Мандельштама 2 мая 1938 года:

Не спасет ни песен

Небесный дар, ни надменнейший вырез губ. […]

Голыми руками возьмут — ретив! упрям! —

Криком твоим всю ночь будет край звонок!

Растреплют крылья твои по всем четырем ветрам,

Серафим! — Орленок! — [104]

«Целую Вас — через сотни

Разъединяющих лет»

Автограф первого стихотворения Марины Цветаевой к Мандельштаму (12 февраля 1916); записано в 1931 году для Саломеи Андрониковой-Гальперн, к которой обращено мандельштамовское стихотворение «Соломинка» (декабрь 1916)

Это были те самые «чудесные дни с февраля по июнь 1916 года», озаренное поэзией время, «когда я Мандельштаму дарила Москву» — так напишет об этом Цветаева в «Истории одного посвящения»[105]. «Торжественными иностранцами» бродят они вдвоем по Москве. В предпоследнем стихотворении цикла очевиден дарственный жест — из рук в руки: «Из рук моих — нерукотворный град / Прими, мой странный, мой прекрасный брат»[106]. До этой поры Москва вряд ли существовала для петербургского поэта. Ему были чужды те сокровища святой Руси, к которым его приобщала Марина. В этом православном раю он — еврей, петербуржец и западник — чувствовал себя трижды иностранцем. Теперь же он получает из рук подруги-поэтессы пять кремлевских соборов и все московские церкви в придачу.

Последнее стихотворение Цветаевой от 31 марта 1916 года — самое эротическое. Покровительственно-заботливые прощальные напутствия улетучились: поэт, к которому она обращается, — не десятилетний мальчик. Из нее рвется страсть, «звериный вой» крови, желание, пусть даже за ними в тот же миг следует отказ:

Греми, громкое сердце!

Жарко целуй, любовь!

Ох, этот рев зверский!

Дерзкая — ох — кровь! […]

Ты озорство прикончи,

Да засвети свечу,

Чтобы с тобой нонче

Не было — как хочу.[107]

Насколько далеко зашло — через «озорство» и поцелуи — эротическое сближение поэтов, — это никого не должно интересовать. Важно другое: то, что осталось и что они дарили друг другу, — стихи.

Каковы же ответные стихи Мандельштама? В одном из своих стихотворений 1916 года он изумленно, как «иностранец», вступает на соборную площадь московского Кремля. В поэтическом облике Успенского собора угадываются черты Марины Цветаевой. В его каменных арках поэт распознает ее высоко поднятые брови:

В разноголосице девического хора

Все церкви нежные поют на голос свой,

И в дугах каменных Успенского собора

Мне брови чудятся, высокие, дугой.

И с укрепленного архангелами вала

Я город озирал на чудной высоте.

В стенах Акрополя печаль меня снедала

По русском имени и русской красоте.

Не диво ль дивное, что вертоград нам снится,

Где реют голуби в горячей синеве,

Что православные крюки поет черница:

Успенье нежное — Флоренция в Москве.

И пятиглавые московские соборы

С их итальянскою и русскою душой

Напоминают мне явление Авроры,

Но с русским именем и в шубке меховой (I, 120).

«В разноголосице девического хора»

Соборы московского Кремля (1475–1509)

Но Марина введена в ткань этого стихотворения еще глубже; она как бы растворена в восклицании: Флоренция в Москве! Конечно, эти слова — напоминание о том, что собор Успения пресвятой Богородицы, старейший среди сохранившихся кремлевских храмов, был построен в 1475–1479 годах флорентийцем Аристотелем Фиораванте. Однако «Флоренция» (то есть «цветущая») — этимологически точное воспроизведение имени Цветаевой (от русского корня «цвет», «цветок», «цвести»). Флоренция в Москве и есть Цветаева![108] «Флоренция в Москве» — не просто стихотворный образ; это эстетическая — на всю жизнь! — программа поэта Мандельштама, пытавшегося соединить изначально русское с западноевропейским. Афины (Акрополь), Рим (Аврора, богиня утренней зари) и Флоренция (зодчество Фиораванте) сливаются в этих стихах в одно целое и растворяются — в образе Москвы. Как бы принимая этот город в дар от Марины, Мандельштам тут же насыщает его собственным, то есть европейским содержанием: Афины, Рим, Флоренция. Архаическая, восточная, святая Москва предстает у Мандельштама в европейском обличье, яркой, красочной и неповторимой.

Но уже во втором стихотворении (март 1916 года) наплывает самое черное — из всех возможных — видений. Поездка на санях через заснеженную Москву оборачивается путешествием сквозь русскую историю, отмеченную религиозными мифами, политическими убийствами и дворцовыми переворотами. Это «смутное время» — эпоха, наступившая после смерти Ивана Грозного (1584). Лирический герой, говорящий от первого лица, проезжает вместе с Мариной через Москву, соединяя в себе образы двух убитых царевичей: Димитрия, младшего сына Ивана Грозного, и Алексея, казненного в 1718 году собственным отцом, Петром I:

На розвальнях, уложенных соломой,

Едва прикрытые рогожей роковой,

От Воробьевых гор до церковки знакомой

Мы ехали огромною Москвой. […]

Сырая даль от птичьих стай чернела,

И связанные руки затекли;

Царевича везут, немеет страшно тело —

И рыжую солому подожгли (I, 120–121).

Это стихотворение — непостижимо раннее предчувствие Мандельштамом его собственной насильственной смерти. Видение самой мрачной страницы московской истории (после светлой ясности первого стихотворения к Марине с его европейским фоном) переходит в видение собственной казни — и это в 1916 году, еще до всех революций! — в предощущение нового «смутного времени»[109].

После московских «наездов и бегств» Мандельштам посещает свою пленительную приятельницу и московскую музу в Александрове, городке Владимирской губернии, откуда были родом ее предки, в ста километрах к северо-востоку от Москвы. Этот безрассудный визит описан Цветаевой в «Истории одного посвящения»: их походы на кладбище и суеверный страх Мандельштама — он боится и покойников, и молодых бычков, и монашенок, одетых в черное. Далее она описывает его поспешный отъезд в Крым, означающий их разрыв. Рассказ о приезде Мандельштама, о его странностях и страхах, выдержан у Цветаевой в ласково-ироническом тоне и лишен какого бы то ни было лукавства. Она давно привыкла к обряду расставания: «Отъезд произошел неожиданно — если не для меня с моим четырехмесячным опытом — с февраля по июнь — мандельштамовских приездов и отъездов (наездов и бегств), то для него, с его детской тоской по дому, от которого всегда бежал»[110].

Никто из других мемуаристов не сумел так проникновенно ощутить внутреннюю тревогу Мандельштама тех лет, как Марина Цветаева:

«Нужно сказать, что Мандельштаму, с кладбища ли, с прогулки ли, с ярмарки ли, всегда отовсюду хотелось домой. А из дому — непреложно — гулять. Думаю, юмор в сторону, что когда не писал (а не-писал всегда, то есть раз в три месяца по стиху) — томился. Мандельштаму, без стихов, на свете не сиделось, не ходилось — не жилось»[111].

Эта прощальная сцена комична и трогательна: Мандельштам кричит, и его крик относит паровозным дымом: «Мне так не хочется в Крым!» На самом деле он снова, как и в прошлом году, отправляется в Крым к Максимилиану Волошину.

Сразу же по приезде (7 июня 1916 года) он пишет последнее стихотворение, обращенное к Марине Цветаевой: «Не веря воскресенья чуду…» Удивительно: и его последнее стихотворение — самое эротическое. И подобно Цветаевой в ее первом стихотворении любовного цикла, Мандельштам преодолевает даль и разъединенность — поцелуем. Он говорит о различии их миров, о напряжении, соединяющем территорию Марины, северо-восточную область вокруг средневекового Владимира (центр России в домосковский период, до 1328 года — местопребывание митрополита), и южный Крым, древнюю Тавриду, откуда Мандельштам любил устремлять свой мысленный взор на средиземноморское пространство.

После поцелуйного ритуала — в локоть, лоб и запястье («Целую кисть, где от браслета / Еще белеет полоса. / Тавриды пламенное лето / Творит такие чудеса») — концовка стихотворения провозглашает то, что роднило обоих поэтов: веру в силу слова, в магию имени и поэзии, одолевающую время и смерть:

Нам остается только имя:

Чудесный звук, на долгий срок.

Прими ж ладонями моими

Пересыпаемый песок (I, 123).

Песок в ладонях (мгновение) указывает на песок в часах (время), а песок в часах — на морской песок (вечность). То, что Мандельштам собирается подарить Марине, — это стихи в форме времени, бегущего сквозь его ладони и застывающего в них. Образ поэтического бессмертия.

Трудно переоценить значение этой встречи двух великих русских поэтов XX столетия. Одно из пророчеств в стихах Марины, подаренных Мандельштаму, гласило: «Ты не раскаешься, что ты меня любил»[112]. Мандельштам был очарован этой женщиной и поэтессой, которая умела быть такой непринужденно свободной в своей многоликой любви. С 1912 года она была замужем за Сергеем Эфроном, у нее родилась дочь Ариадна, а в 1914–1915 годах она пережила мучительную связь с Софией Парнок. Цветаева явилась Мандельштаму как откровение, она не только «дарила» ему Москву, но открыла его самого для всеобъемлющей власти эроса. В письме к Петру Юркевичу от 21 июля 1916 года она пишет — уже после разрыва в Александрове — иронически и от-страненно:

«Никогда не забуду, в какую ярость меня однажды этой весной привел один человек — поэт, прелестное существо, я его очень любила! — проходивший со мной по Кремлю и, не глядя на Москву-реку и соборы, безостановочно говоривший со мной обо мне же. Я сказала: “Неужели Вы не понимаете, что небо — поднимите голову и посмотрите! — в тысячу раз больше меня, неужели Вы думаете, что я в такой день могу думать о Вашей любви, о чьей бы то ни было”»[113].

И семь лет спустя, в письме к литературному критику Александру Бахраху, 25 июля 1923 года:

«…Мне было 20, я то же говорила Вашему любимому поэту М[андельшта]му:

— “Что Марина — когда Москва?! “Марина” — когда Весна?! О, Вы меня действительно не любите!”

Меня это всегда удушало, эта узость. Любите мир — во мне, не меня — в мире. Чтобы “Марина” значило: мир, а не мир — “Марина”»[114].

Чтобы Марина значило: мир… Даже Надежда Мандельштам, которую Цветаева высмеивала как ревнивую супругу, одобрительно отзывается в своих воспоминаниях об этой связи и утверждает, что Марина как бы расколдовала Мандельштама, дважды раскрепостив его — для Москвы и для эроса:

«Это был чудесный дар, потому что с одним Петербургом, без Москвы, нет вольного дыхания, нет настоящего чувства в России, нет нравственной свободы… […] Я уверена, что наши отношения с Мандельштамом не сложились бы так легко и просто, если бы раньше на его пути не повстречалась дикая и яркая Марина. Она расковала в нем жизнелюбие и способность к спонтанной и необузданной любви, которая поразила меня с первой минуты»[115].

Итак, летом 1916 года Мандельштам вновь погружается в крымскую атмосферу, вспоминает свое знакомство с Цветаевой, означавшее для него нечто большее, чем любовное приключение, и, вспоминая, мысленно ее целует. После разлуки с Мариной, живым воплощением женского начала в поэзии, происходит другое трагическое событие, которое наложило свой отпечаток на лето 1916 года. Это — утрата первой женщины, столь многое определившей в его жизни (речь идет не о Цветаевой).

В Коктебеле к нему присоединяется его брат Александр. Мандельштам же наслаждается летом и скромной славой поэта, о чем с восторгом и упоением сообщает матери 20 июля 1916 года (на самом деле, выступая 18 июля в Феодосии на вечере, в котором участвовали также Волошин и Ходасевич, он был высмеян публикой за «непонятность» стихов)[116].

«Третьего дня нас возили в Феодосию с большой помпой: — пишет Мандельштам, — автомобили, ужин с губернатором; я читал, сияя теннис-белизной, на сцене летнего театра, вернулись утром, отдохнули за вчерашний день. Обязательно осенью сдаю свои экзамены; узнай, пожалуйста, сроки…» (IV, 24).

На самом деле ему предстояло иное испытание. Это было его последнее письмо к матери. Спустя несколько дней, 26 июля 1916 года, она умирает в Петрограде от последствий инсульта. Отчуждение от мужа, который завел себе любовницу, отравило остаток ее дней. Сыновья Осип и Александр тотчас выезжают в Петербург, но едва поспевают на похороны. Евгений, их младший брат, говорит в своих воспоминаниях о «распаде семьи Мандельштамов» после смерти матери[117]. Сыновья, все трое, упрекают себя в эгоизме, в недостаточном внимании к ней. Осипа также тяготило чувство вины перед матерью, которой он был столь многим обязан. После похорон он пишет стихотворение, которое, возвращая поэта к его еврейским корням, освещается «черным солнцем» вины:

Эта ночь непоправима,

А у вас еще светло.

У ворот Ерусалима

Солнце черное взошло.

Солнце желтое страшнее,

Баю-баюшки-баю,

В светлом храме иудеи

Хоронили мать мою

Благодати не имея

И священства лишены,

В светлом храме иудеи

Отпевали прах жены.

И над матерью звенели

Голоса израильтян.

Я проснулся в колыбели —

Черным солнцем осиян (I, 123–124).

Память о мертвых и колыбельная песня сливаются в этом стихотворении воедино: умирает мать, рождается сын. Новорожденный из духа скорби. Это — весьма своеобразный мандельштамовский «каддиш» (заупокойная молитва). Еврейский похоронный обряд был ему уже чужд. Возникает традиционный припев, характерный для русских колыбельных песен: «баю-баюшки-баю» (его ввел в русскую поэзию Лермонтов своей «Казачьей колыбельной»).

«И над матерью звенели / Голоса израильтян»

Флора Мандельштам-Вербловская незадолго до своей смерти в августе 1916 года

Память о еврейском происхождении, которое мать передала сыну, оборачивается новой отстраненностью. «Благодати не имея / И священства лишены, / В светлом храме иудеи…» Еврейские старцы утратили «благодать», у них нет больше священства. Это — намек на изгнание священников («коханим») после разрушения римлянами Второго храма в 70 году н. э. Но Мандельштам переносит свою мать в храм небесного Иерусалима, в котором отныне — вне времени — будет обитать умершая женщина. Стихотворение буквально разрывается от внутреннего напряжения: скорбь по еврейской матери и отстранение от еврейства и еврейского бога, которого как раз и должна славить заупокойная молитва «каддиш»[118].

В действительности Мандельштам в этот период оказывается как никогда близок к христианству, а не к еврейству (для возращения «блудного сына» потребуется еще некоторое время). Но это и не римский католицизм, которым в 1913–1915 годы он был столь сильно очарован под влиянием Чаадаева. В марте 1916 года в стихах о «смутном времени», обращенных к Марине Цветаевой, он пишет уже с некоторой дистанции: «…Рим далече, / И никогда он Рима не любил» (I, 121). Марина приобщила его к кремлевским соборам, к старой святой православной Руси. Теперь он желал еще какое-то время идти этим путем.

Самый «христианский» из текстов Мандельштама сохранился лишь фрагментарно: это статья «Скрябин и христианство» (другое название — «Скрябин и Пушкин»); написанная осенью 1916 года, она завершается апологией христианского искусства. Вот ее предыстория. 27 апреля 1915 года умер композитор Александр Скрябин, которого Мандельштам чрезвычайно чтил. Премьера скрябинской симфонии «Прометей», в которой хор, оркестр и знаменитый цветной рояль образуют единое произведение искусства, отразилось в автобиографической прозе Мандельштама как яркое событие. Надгробную речь на похоронах Скрябина держал Павел Флоренский, универсально образованный русский ученый, богослов и священник, который и задал тон для всех дальнейших отзывов о композиторе.

Мандельштамовские фрагменты противоречивы: с одной стороны, он соотносит Скрябина с «виной России», которая, согласно Мандельштаму, заключалась в том, что она отказалась от христианства и повернулась к буддизму и теософии. Одно время Скрябин был ревностным последователем Елены Блаватской, чья оккультная «Тайная доктрина» пользовалась в кругах русской интеллигенции рубежа веков невероятным успехом. С другой стороны, Мандельштам превозносит Скрябина как «безумствующего эллина» и художника, поборовшего забвение. Ибо, одолев искус теософии, Скрябин сумел под влиянием Вячеслава Иванова вернуться к «христианской мистерии». Импульсами к такого рода суждениям Мандельштаму послужили современные отклики на смерть Скрябина, в частности, — некрологи, написанные религиозными философами Николаем Бердяевым и Сергеем Булгаковым. Несмотря на фрагментарный характер мандельштамовской статьи не подлежит сомнению, что она представляет собой апологию свободы христианского искусства:

«Христианское искусство свободно. Это в полном смысле этого слова “искусство ради искусства”. Никакая необходимость, даже самая высокая, не омрачает его светлой внутренней свободы, ибо прообраз его, то, чему оно подражает, есть само искупление мира Христом. […] Искусство не может быть жертвой, ибо она уже совершилась, не может быть искуплением, ибо мир вместе с художником уже искуплен, — что же остается? Радостное богообщение, как бы игра отца с детьми, жмурки и прятки духа! […] Христианские художники как бы вольнооотпущенники идеи искупления, а не рабы и не проповедники. Вся наша двухтысячелетняя культура благодаря чудесной милости христианства есть отпущение мира на свободу — для игры, для духовного веселья, для свободного “подражания Христу”» (I, 202–203).

Здесь впервые появляется формула «духовное веселье», которое Надежда Мандельштам постоянно и с удивлением отмечает у своего мужа. Взгляд на смерть Пушкина и смерть Скрябина в конце концов подводит Мандельштама, вдохновленного идеей «подражания Христу», к точке зрения, которая окажется важной и для его собственного существования:

«Я хочу говорить о смерти Скрябина как о высшем акте его творчества. Мне кажется, смерть художника не следует выключать из цепи его творческих достижений, а рассматривать как последнее, заключительное звено» (I, 201)[119].

Смерть матери заставила Мандельштама задуматься над тем, что означает собственная смерть и смерть художника. В ноябре — декабре 1916 года он подхватывает лирическую тему любви и смерти, воспринятую им от Цветаевой. Толчком к этому послужила встреча с двумя красивыми женщинами. Одна из них — грузинская княжна и известная петербургская красавица Саломея Андроникова, хозяйка столичного литературного салона. Петербургские художники были от нее без ума. Еще в 1940 году Ахматова в стихотворении «Тень» вспомнит блистательную «красавицу тринадцатого года»: «Равно на всех сквозь черные ресницы / Дарьяльских глаз струился нежный свет»[120].

В ноябре 1916 года у Саломеи Андрониковой Мандельштам встречает ее кузину Тинатину Джорджадзе. Случайную встречу с «прекрасной грузинкой» он поэтически преобразит в одном из своих стихотворений, уподобив Петербург древнему Риму:

И кроткую Вы наклонили шею.

Камеи нет — нет римлянки, увы.

Я Тинотину смуглую жалею —

Девичий Рим на берегу Невы (I, 124)[121].

А высоко чтимой Саломее Андрониковой Мандельштам посвятит в декабре 1916 года свое загадочное стихотворение «Соломинка» — о любви, смерти и бессоннице. В нем появляются мертвые, воскресающие из небытия женские образы Эдгара По (Ленора и Лигейя), а также ангелоподобное бальзаковское существо «Серафита». В свои магические заклятья влюбленный поэт, играя словами, вплетает ласкательную форму имени «Саломея»:

Соломка звонкая, соломинка сухая,

Всю смерть ты выпила и сделалась нежней,

Сломалась милая соломка неживая,

Не Саломея, нет, соломинка скорей! […]

Нет, не соломинка в торжественном атласе,

В огромной комнате над черною Невой,

Двенадцать месяцев поют о смертном часе,

Струится в воздухе лед бледно-голубой. […]

Я научился вам, блаженные слова,

Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита.

В огромной комнате тяжелая Нева,

И голубая кровь струится из гранита (I, 125).

Из этого магического соединения любви, омута и смерти явствует, что после волшебных чар Цветаевой Мандельштам был вполне способен претворять эротику в поэзию[122]. Это побудило Каблукова, набожного православного человека, сделать в своем дневнике 2 января 1917 года следующую возмущенную запись:

«Я научился вам, блаженные слова»

Осип Мандельштам (1916)

«Темой беседы были его последние стихи, явно эротические, отражающие его переживания последних месяцев. Какая-то женщина явно вошла в его жизнь. Религия и эротика сочетаются в его душе какой-то связью, мне представляющейся кощунственной. Эту связь признавал и он сам, говорил, что пол особенно опасен ему как ушедшему из еврейства, что он сам знает, что находится на опасном пути, что положение его ужасно, но сил сойти с этого пути не имеет и даже не может заставить себя перестать сочинять стихи во время этого эротического безумия и не видит выхода из этого положения, кроме скорейшего перехода в православие»[123].

Действительно ли Мандельштам склонялся к тому, чтобы перейти в православие или просто хотел проявить любезность по отношению к своему религиозно настроенному собеседнику, — не так уж и важно. Существеннее его признание в том, что он «не имеет сил сойти с этого пути» и даже во время «эротического безумия» не перестает сочинять стихи. Набожному Каблукову «эротические стихи» Мандельштама — строки, обращенные к Марине Цветаевой, Тинатине Джорджадзе и Саломее Андрониковой, — показались «кощунственными». Что ж! Зато они воистину замечательны, их место — в сокровищнице русской поэзии.

1916 год, как никакой другой, был насыщен для Мандельштама любовью и смертью. После взлета и краха его отношений с Мариной Цветаевой ему пришлось пережить смерть матери, а в статье о Скрябине осмыслить смерть художника как «последний творческий акт». Много смертей для одного года: «Двенадцать месяцев поют о смертном часе». И все же — неплохой жизненный урок накануне приблизившегося революционного года, когда обрушится само время.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Глава седьмая МОСКВА И ПЕТРОГРАД

Глава седьмая МОСКВА И ПЕТРОГРАД Новая форма в искусстве является не для того, чтобы выразить новое содержание, а для того, чтобы заменить старую форму, переставшую быть художественной. Из Виктора Шкловского{51} Шкловский уехал в Москву.Он ещё скрывался.Якобсон вспоминал,

Коктебель

Коктебель Пятого мая 1911 года, после чудесного месяца одиночества на развалинах генуэзской крепости в Гурзуфе, в веском обществе пятитомного Калиостро и шеститомной Консуэлы, после целого дня певучей арбы по дебрям восточного Крыма, я впервые вступила на коктебельскую

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ МОСКВА. ПЕТРОГРАД ГЛАВА I. МОСКВА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ МОСКВА. ПЕТРОГРАД ГЛАВА I. МОСКВА Когда в конце лета 1914 года мы вновь оказались в Москве, это была уже другая Москва – военная. Шли маршевые роты. В наш дом в Трехпрудном, № 8, где мы родились и выросли, мы никогда не вернулись. Брат вскоре отдал его под лазарет

Коктебель

Коктебель С Максимилианом Александровичем Волошиным я познакомился весной 1922 года во время его первого после революции и Гражданской войны приезда в Петроград. Как поэта тогдашняя литературная молодежь знала его мало и мало им интересовалась, считая его одним из

КОКТЕБЕЛЬ

КОКТЕБЕЛЬ С Максимилианом Александровичем Волошиным я познакомился весной 1922 года во время его первого после революции и гражданской войны приезда в Петроград. Как поэта тогдашняя литературная молодежь знала его мало и мало им интересовалась, считая его одним из

МОСКВА… МОСКВЫ… О МОСКВЕ…

МОСКВА… МОСКВЫ… О МОСКВЕ… После фильма «Предположим, ты капитан…» я уехала из Киева навсегда.Я уже хлебнула… вкусила… закусила… и рванула в Москву. Я хотела заниматься только кино. Я хотела жить и работать в Москве.В Москве не было ни дома, ни работы. Дочь Киру я пока

Флоренция, Венеция и опять Флоренция

Флоренция, Венеция и опять Флоренция Бенвенуто явился во Флоренцию в разгар интриги. Папа Климент VII умер, а на помощь нового папы в той же мере Алессандро не мог рассчитывать. В своей «Жизни…» Бенвенуто и словом не обмолвился об этих передрягах. Встречу с герцогом

КОКТЕБЕЛЬ

КОКТЕБЕЛЬ Пятого мая 1911 года, после чудесного месяца одиночества на развалинах генуэзской крепости в Гурзуфе, в веском обществе пятитомного Калиостро и шеститомной Консуэлы, после целого дня певучей арбы по дебрям восточного Крыма, я впервые вступила на коктебельскую

Коктебель

Коктебель Пятого мая 1911 года, после чудесного месяца одиночества на развалинах генуэзской крепости в Гурзуфе, в веском обществе пятитомного Калиостро и шеститомной Консуэлы, после целого дня певучей арбы по дебрям восточного Крыма, я впервые вступила на коктебельскую

Глава 3 ПЕТРОЗАВОДСК, ПЕТРОГРАД, МОСКВА, 1924-1925 гг.

Глава 3 ПЕТРОЗАВОДСК, ПЕТРОГРАД, МОСКВА, 1924-1925 гг. Поздно вечером в один из последних дней декабря двадцать четвертого года в дверь квартиры профессора Барченко (работая в Институте мозга, он получил это звание) деликатно позвонили — электрический звонок к этому времени

7 Рим и внутренняя свобода (Петроград / Коктебель 1914–1915)

7 Рим и внутренняя свобода (Петроград / Коктебель 1914–1915) Мандельштам-студент. Гомер: сказочное чтение. Мандельштам и античные авторы Дебют эссеиста: очерк «О собеседнике». Поэзия «письмо в бутылке», предназначенное будущему. «Поэзия есть сознание своей правоты». Открытие

9 Соловьиная горячка (Петроград / Крым / Москва 1917–1918)

9 Соловьиная горячка (Петроград / Крым / Москва 1917–1918) Февральская революция 1917 года в Петрограде. Самосуд в «Египетской марке». Предвидение «грядущих казней». «Декабрист»: мечта о свободе и гражданских правах. Июнь 1917 года: бегство в Крым. Асфоделии, «нежные европеянки» и

Москва - Коктебель

Москва - Коктебель Еще более интенсивными стали занятия планеризмом в Москве, куда Сергей переехал в 1926 году. Будучи студентом 3-го курса, он перевелся из Киевского политехнического института в Московское Высшее техническое училище, чтобы получить специальность

Коктебель

Коктебель Коктебельский залив славится прозрачными, отливающими всеми оттенками розового и фиолетового, отшлифованными морем камешками вулканического происхождения. Как настоящие драгоценные камни, блестят они на морском берегу под лучами южного солнца. Бухта

Коктебель

Коктебель Пятого мая 1911 года, после чудесного месяца одиночества на развалинах генуэзской крепости в Гурзуфе, в веском обществе пятитомного Калиостро и шеститомной Консуэлы, после целого дня певучей арбы по дебрям восточного Крыма, я впервые вступила