Глава первая. Ложе Одиссея

Глава первая. Ложе Одиссея

Но средь живущих людей ни един, даже молодокрепкий,

С места б не сдвинул легко той кровати искусной работы.

Признак особый в ней есть.

«Одиссея», XXIII. 187

Побережье Эпира нависает над морем голыми, обрывистыми скалами. Нечасто увидишь там зеленое пятнышко, где среди скал приютилось несколько деревьев или даже виноградник, еще реже — белую стену дома. Но все же берега, если смотреть на них с проплывающего мимо корабля, полны разнообразия.

Жаль только, что никто на палубе этого не замечает. Конечно, это не один из тех входящих в моду пароходов, которые доставляют в чужие страны целые орды скучающих бездельников. Такие суда остаются в западной части Средиземного моря и не подходят к берегам, где нет ни отелей, ни иностранных туристов. Этот корабль служит для сообщения между Корфу, Кефалонией и портом Патрас. И пользуются им только те, кого вынуждают дела, да разве что какой иностранец, который проворонил на Корфу регулярный рейс и теперь желает добраться до Патраса, чтобы пересесть там на пароход и доехать до Афин или Константинополя.

Такой иностранец есть и на этом корабле. Едва он поднялся на палубу, как тут же засыпал капитана, рулевого и матросов вопросами на всех известных ему языках. Но, к сожалению, это были языки, которых никто не понимал. На счастье, среди пассажиров нашелся человек, выступивший в роли переводчика. Он объяснил иностранцу, что тот, вероятно, сможет прямо из Патраса ехать дальше. Расписания, правда, нет, а если бы и было, то оно все равно не соблюдается. Но все образуется, а пока можно побеседовать, чтобы скоротать время.

Они сидят на носу корабля — в жаркий июльский день только туда и приносит встречный ветер немного свежести и прохлады. Один устроился на чемодане, другой — на свернутом канате. Они разговаривают несколько часов, но, видно, совсем не склонны сделать перерыв.

— Это, синьор Педреньо, длинная история. Она началась тридцать шесть лет тому назад. Мне было десять лет, и я к рождеству составил для отца на весьма убогой школьной латыни сочинение, где рассказывал о главных событиях Троянской войны и о похождениях ее величайших героев. Теперь я собираюсь, к величайшему своему счастью, собственными глазами увидеть места, где во время скитаний бывал Одиссей.

— Превосходно, синьор Шлиман, но ведь «Одиссея» — это смесь романа о возвращении домой с романом о морских приключениях. И насколько я помню, характер повествования там не везде одинаков, а это значит, что достоверные с точки зрения географии сведения неожиданно обрываются и Одиссея уводят в мир сказки. Возьмите лестригоиов, лотофагов, циклопов...

— Постойте! Это как раз нужное слово. Вы, синьор Педреньо, один из самых крупных и дальновидных банкиров Испании, но вы не ученый. Правда, говоря по чести, я тоже еще не ученый. Но все же я могу сказать, что нет оснований подвергать сомнениям исторические или географические сведения, сообщаемые Гомером. Вы можете пользоваться «Одиссеей» просто как путеводителем. Я делал так на Сицилии и теперь буду продолжать. Вы относите циклопов к миру сказок. Но что вы скажете, если я вам сообщу, что могу точнейшим образом указать место, где находилась пещера Полифема?

— Я удивлен, синьор Шлиман, и прошу более подробного разъяснения.

— С удовольствием. Прежде скажу, что мне стоило немалого труда объехать все побережье Сицилии и, не выпуская томик Гомера из рук, сравнивать его описания местности с действительностью. Циклопы жили на восточном побережье. Примерно в четверти часа ходьбы от Катании находится огромная пещера, где легко могли поместиться отары Полифема.

— Простите, но подобные пещеры можно найти где угодно, не только на Сицилии, да и там, вероятно, не только на восточном побережье.

— Вы полагаете? Но я сказал еще далеко не все — я нашел не одну эту пещеру. Дело в том, что рядом, на берегу, лежит громадная каменная глыба, которая в точности подходит к входу пещеры и отлично бы его закрыла, если бы кто-нибудь был в состоянии ее передвинуть. Но и это не все! Когда Одиссей и его спутники бежали, Полифем, как рассказывается в девятой книге «Одиссеи», схватил и швырнул вслед грекам две скалы.

Быстро вершину высокой горы оторвал он и бросил.

Пред кораблем черноносым с огромною силою камень

Грянулся в воду так близко, что чуть не разбил его носа.

Это о первой скале, тоже говорится и о второй. Именно здесь, поблизости от грота — это мое третье доказательство! — лежат в море две скалы, те каменные глыбы, которые, вне всякого сомнения, швырнул Полифем.

Испанец, склонив голову набок, прищуренными глазами смотрит на Шлимана. Тот явно сумасшедший. Но нет, «сумасшедший» не то слово. Лучше сказать: одержимый. Его веру ничем не поколеблешь. И он ограничивается расспросами о дальнейших результатах этой археологической поездки по местам, описанным в «Одиссее».

— Свои исследования я продолжал на Корфу. Бытующее среди местных жителей поверье отождествляет Корфу со Схерией, островом феаков. Это подтверждают свидетельства античных авторов: Фукидида, Страбона, Ксенофонта, Геродота. Согласно «Одиссее» город феаков должен находиться на месте теперешнего Палайополиса, и в бухте на самом деле находится остров Понтикониси — тот самый Корабль, который Посейдон превратил в скалу. К сожалению, мне не удалось обнаружить ни малейших следов дворца Алкиноя. Но, во всяком случае, он находился там, где сейчас стоит королевский замок. Если бы потратить достаточно времени, то раскопки, конечно, дали бы больше, но для меня этот пункт не столь уж важен. Во время моего двухдневного пребывания там меня прежде всего интересовал ручей, который традиция отождествляет с потоком, где Навсикая стирала белье, — рядом с ним она и увидала потерпевшего кораблекрушение Одиссея. Навсикая всегда была для меня одним из самых привлекательных и трогательных образов «Одиссеи». Поэтому я, прибыв на остров, сразу и поспешил к этому ручью. Добраться до него очень трудно, так как повсюду прорыты широкие оросительные каналы и многие поля затоплены водой. Ну что ж, я разделся донага и около получаса двигался вперед, где вброд, где вплавь, пока не нашел два отесанных камня, отмечавших место, где царевна стирала белье. К сожалению, проезжей дороги, которая, судя по Гомеру, вела туда, больше не видно, так как вся местность вокруг распахана.

— Это, синьор Шлиман, действительно интересно. А что вы намерены искать на Кефалонии?

— Ничего. Кефалония не имеет для меня никакого значения. Гомер лишь вскользь упоминает об этом острове как о родине двадцати четырех женихов Пенелопы. Я высажусь только потому, что мне сказали, будто там можно нанять лодку, которая доставит меня на Итаку.

Шесть часов лодка лавировала против ветра, пока не достигла Итаки. Была уже ночь, бархатно-черная июльская ночь, напоенная ароматами Ионических островов.

Шлиман торопливо расплачивается с лодочниками и, пробираясь ощупью среди нагромождения прибрежных скал, выходит на берег. Впереди, заслоняя небо, темнеет гора. Это, вероятно, Аэт. Шлнман, глубоко вздохнув, склоняет голову. Он благодарит богов, что они дозволили ему, наконец, высадиться в царстве Одиссея.

В одном из домов еще горит свет. Широкоплечий мужчина в фустанелле и вышитой жилетке, немного поторговавшись, соглашается дать осла для багажа и проводить иностранца до Вати — главного города Итаки.

— Я собирался, собственно, лишь завтра возвращаться в Вати. Но раз ты торопишься, то я отправлюсь с тобой сейчас. Тут я был только по делам.

Когда они выходят на безмолвную ночную дорогу, он говорит:

— Я мельник и зовут меня Панагис Аспройерака. Но кто ты и откуда, о чужестранец? И почему ты прибыл на наш остров, куда с давних пор не приезжают чужестранцы?

— Меня зовут Генрих Шлиман, и живу я в огромном городе Париже. Я прибыл к вам, потому что хочу заняться исследованиями древности, времени, отстоящего от нас на три тысячи лет, когда царем Итаки был Одиссей. Ты, вероятно, слышал о нем?

— Ты хочешь меня обидеть? Как же мне его не знать? Когда он, Хитроумный, был перехитрен Паламедом и поплыл в Трою с двенадцатью кораблями...

Речь мельника журчит так же неутомимо и безостановочно, как горный ручей в колесе его мельницы. Только когда он откашливается или подгоняет упрямого осла, Шлиман у удается задавать вопросы: это Аэт? Можно ли еще отыскать пещеру нимф, возле которой феаки положили спящего Одиссея? Существует ли еще поле Лаэрта? Но неутомимый мельник не слышит вопросов и продолжает рассказывать. Он рассказывает два битых часа, пока вдруг не останавливает осла и не говорит:

— Вот так-то души сватавшихся к Пенелопе и отправились в Аид. Это, о чужестранец, мой дом. Добро пожаловать!

— Благодарю тебя, Панагис, за твой подробный рассказ и удивляюсь, что ты так хорошо знаешь твоего Гомера.

— А что это такое — Гомер?

— Это ведь поэт, описавший похождения Одиссея. Ты его не читал?

Мельник оглушительно смеется.

— Я, как и все жители Итаки, не умею ни писать, ни читать! То, что я тебе рассказывал, я слышал от отца, а он — от моего деда.

— А твои земляки так же хорошо все это знают, как и ты?

— Вероятно, не так хорошо, но кое-что знают и они.

На следующее утро мельник ведет Шлимана к двум старым девам, у которых можно снять хорошую комнату.

Как лучше всего добраться до залива Форкина? Хозяйки показывают Шлиману дорогу и уверяют его, что нынешнюю Дексию все считают древней бухтой Форкина, где на прибрежный песок феаки положили спящего Одиссея.

С сердцем, полным веры, с неразлучным Гомером в руках Шлиман карабкается по крутому скалистому склону к пещере нимф, где пчелы откладывали мед в каменные сосуды, а нимфы на каменных ткацких станках ткали ткани цвета морского пурпура. В пещере царит темнота. Шлиман зажигает большую охапку хвороста. Языки пламени отражаются на блестящих причудливой формы сталактитах — их при желании и известной доле фантазии вполне можно принять и за кувшины и за ткацкие станки.

Он в волнении покидает пещеру и взбирается на гору Аэт. Кое-где на крутом, голом склоне видны еще следы старой дороги, конечно, той самой, что некогда вела ко дворцу Одиссея. Но наверху, на южной вершине, сохранились только развалины стен, несколько цистерн для воды да руины башни. Башня, должно быть, очень древняя — ее возвели без применения раствора, который стал употребляться лишь при постройках более позднего времени.

Это, Евмей, не иначе, как дом Одиссея прекрасный!

Даже средь многих других узнать его вовсе нетрудно.

Все здесь одно к одному. Зубчатой стеною искусно

Двор окружен, ворота двустворные крепки на диво...

Шлиман, словно в лихорадке, бросается от одной стены к другой, ощупывает камни, которых касались руки Одиссея, когда тот строил дворец. Шлиман знает, что стоит почти тридцатиградусная жара, но совершенно не обращает на нее внимания. Только в какие-то мгновения он испытывает мучительную жажду. Он стоит и смотрит на остров, простирающийся у его ног, видит на севере от него остров Левкаду со скалою Сапфо, на юге — горы Пелопоннеса. Потом он раскрывает Гомера, хотя давно знает его наизусть, и перечитывает все сцены, происходившие на том самом месте, где он теперь стоит. Шлиман вынужден то и дело опускать книгу — слезы мешают ему читать, слезы величайшего счастья: он может насладиться днем, о котором мечтал на мансарде в Анкерсхагене.

На следующее утро — еще до рассвета он уже успел выкупаться в море — Шлиман с четырьмя рабочими поднимается на гору. Они идут с кирками и лопатами, а двое ребят тащат пузатые кувшины с водой и вином.

Шлиман прослушал сотни лекций по археологии и изучил сотни книг, но он не слышал и не читал ни слова о том, как подступиться к засыпанным землей древним руинам, как их раскапывать. Конечно, раскопок производилось много, и в эпоху Возрождения и в прошлом столетии, в Помпеях. Но тогда люди, проводившие раскопки, стремились лишь найти клад и обогатиться или обнаружить статуи, чтобы продать их во дворцы королей и кардиналов. Но он, Шлиман, не ищет ни кладов, ни статуй. Он ищет только стены, в которых жили его герои, герои Гомера, ищет эти стены, чтобы пролить свет на жизнь героической эпохи. Он хочет сперва показать, что они на самом деле жили, а потом, как они жили. Тут у него нет предшественников и он не может опереть-ся на чей-либо опыт. Тут он может полагаться лишь на свой практический ум.

Есть ли вообще смысл начинать именно здесь? Не надо ли еще до раскопок иметь веские доказательства, что место выбрано правильно? Доказательства доказательствами, но сейчас вполне достаточно его уверенности! У него нет никаких доказательств, но он всем сердцем убежден, что именно на этом плато находился дворец Одиссея. Хватит рассуждать и раздумывать! Пора приниматься за работу. Плато имеет метров семьдесят в длину и метров десять в ширину. Где и как начинать? Первым делом, естественно, надо уничтожить густой кустарник, который будет мешать раскопкам. Пока рабочие заняты этим, Шлиман ходит по плато и внимательно его осматривает. Он вспоминает то трогательное место поэмы, когда вернувшийся домой странник открывается жене и, дабы рассеять ее сомнения, дает ей непреложное доказательство, что он действительно Одиссей. Он рассказывает Пенелопе, как, срубив роскошную, длиннолистую оливу, сделал ее пень основанием своего ложа и возвел вокруг стены дворца. Может быть, удастся найти след этого исторического дерева и он даст направление дальнейшим раскопкам?

— Итак, копать мы начинаем здесь!

Рабочие находят остатки кирпичей и множество черепков. Они считают их ненужными и отбрасывают в сторону. На глубине в шестьдесят шесть сантиметров они натыкаются на материковую скалу. Как тщательно ни осматривай .каждую лопату земли, дерева нет и в помине. Но в скале заметны глубокие расселины. В них-то и могли уходить корни дерева! Так, конечно, и было, в этом нет сомнений, хотя настоящее доказательство все еще остается погребенным на вершине Аэта.

— Продолжайте рыть рядом!

Появляются фундаменты стен, но это совсем маленький домик, едва ли больше обычной комнаты, — ширина дверного проема не достигает и метра. Это совершенно не похоже на царский дворец. Да и не раствором ли скреплены камни? Так оно и есть.

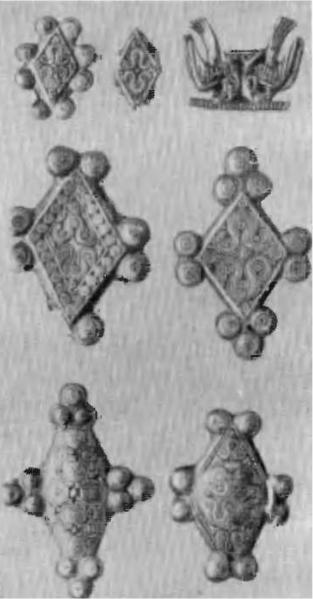

Золотые украшения из пятой микенской гробницы

«Маска Агамемнона»

Значит, этот домик построен, по меньшей мере лет через семьсот после Троянской войны — в гомеровские времена постройки возводились еще без раствора.

— Прекращайте, друзья!

Шлиман, мокрый от пота, задумчиво ходит из стороны в сторону. Что делать? Он наклоняется и исследует каждую пядь земли, священной земли, по которой ступал Одиссей. Не найдется ли где заманчивого следа? Иметь бы глаза, видящие сквозь землю! Стой, что там за камень, край которого обтесан, кажется, в форме полукруга? Шлиман опускается на колени и начинает ковырять землю перочинным ножом. Она не поддается, твердая как камень — к ней, по-видимому, обильно примешаны остатки жженых костей.

— Брось-ка сюда кирку, Константин ос!

С киркой дело идет куда быстрей. О, там что-то звякнуло — торопливая кирка разбила маленькую красивую вазу. Шлиман с силой отшвыривает прочь кирку. Он готов расплакаться, но сейчас не до этого. Там, где находился один сосуд с пеплом — а он, кажется, наполнен именно пеплом, — находятся, вероятно, и другие. Кирка разрыхлила верхний слой, теперь можно действовать и ножом. Он должен постоянно сдерживать свое нетерпение: ему кажется, что работа идет недостаточно быстро. Но она ведь и не должна идти быстро, ибо тогда одно повредишь, а другого не заметишь!

Надежды его не обманули. Плотно друг к другу стоят и лежат сосуды самой разнообразной формы, высотой от пяти до одиннадцати сантиметров. Еще несколько сосудов ломаются, когда Шлиман вынимает их или когда пытается удалить приставшие к ним твердые комочки земли. Целые — их всего ими. — стоят на краю ямы. Два сосуда расписаны красивым орнаментом, пальметтами, меандрами и какими-то едва заметными фигурами. Но стоило им побыть несколько минут на солнце, как линии рисунков так потускнели, что их нельзя уже и различить. Больше в яме ничего нет? Нет, здесь еще кривой нож, обломки меча, витое бронзовое украшение и глиняная фигурка богини, играющей на двух флейтах.

Шлнман еще раз обследует каждый уголок. Он отдал бы пять лет жизни за одну надпись. Да, на лекциях в Париже постоянно говорилось о надписях, их было несметное множество. А здесь нет и малейшей буковки!

Обливающийся потом Шлиман поднимается с колен и усаживается на краю круглой ямы. Он то и дело поглаживает пять урн, которые ему посчастливилось найти. Мысленно он проходит по всем известным ему музеям. Нет, сосудов такой формы нет нигде. Даже древнейшие из дошедших до пас — куманские вазы Неаполитанского музея — не похожи на них. Это доказывает, что сегодняшние находки намного их старше. Шлиман с благоговением взирает на урны. Он не сомневается: в этих урнах пепел Одиссея, Пенелопы и их потомков!

«Не пообедать ли нам?» — спрашивает один из рабочих. Шлиман кивает, и они садятся в скупой тени оливкового дерева, растущего на склоне, отламывают куски хлеба и мешают вино с тепловатой водой. Еда очень простая, но ведь ячмень рос на полях Итаки, виноград зрел на ее склонах, а там, где они сидят, некогда находился двор многостойкого Одиссея! Может быть, это как раз то самое место, где Одиссей прослезился, когда снова увидел своего любимого Аргуса, а пес, узнав хозяина, о котором тосковал двадцать лет, сдох от радости?

Рабочие и дети с глубоким волнением внимают чужестранцу, когда он делится с ними своими мыслями. После обеда они продолжают раскопки, продолжают и на следующий день. Но больше ничего не находят.

Шлиман направляется в деревню Хагион Иоаннон, поблизости от которой должно лежать поле старого Лаэрта. По дороге он находит на скале полустертую от времени греческую букву. Она, вероятно, была высечена еще Одиссеем. Почему Одиссеем? — могут спросить. Ну, а почему не Одиссеем? Пусть-ка это сперва докажут!

Поле Лаэрта Шлиман узнает без труда, хотя иной, несведущий наблюдатель и не заметит никакой разницы между ним и сотней других полей острова. Шлиман садится на камень, вытаскивает из кармана Гомера и с глубоким благоговением читает двадцать четвертую песнь, где рассказывается о том, как Одиссей пришел к своему старому отцу и открылся ему.

Ни один иностранец не может бродить по острову, не вызывая любопытства, а этот, о счастливых находках которого разнеслась молва по всем деревням, и подавно. За Шлиманом идут жители близлежащего селения, мужчины и женщины, молодежь и старики, и засыпают его вопросами. Шлиман показывает жестом, что вопросы ему надоели. «Лучше я прочту вам, что произошло на этом месте три тысячи лет тому назад», -— и он читает им половину песни, сперва на языке Гомера, потом переводит на диалект — смесь новогреческого с итальянским, которым пользуются теперь на острове.

Стихи Гомера западают в душу слушателей глубже, чем слова евангелия. Когда Шлиман кончает, они со слезами на глазах обступают его и говорят:

— Ты доставил нам огромную радость, и мы благодарим тебя тысячу раз.

Они поднимают на руки удивленного Шлимана и с триумфом несут в деревню. Там они все соперничают в выражении благодарности и оказании ему гостеприимства.

— Приходи к нам еще! — несется ему вслед, когда он отправляется дальше.

Но еще быстрее, чем бодрый путник, по неведомым тропкам бежит молва. Едва Шлиман завидел у моря низенькие белые домики деревни и подумал, что это, вероятно, Левке, лежащая на северном склоне Нерита, как тут же заметил, что из деревни навстречу ему движется торжественная процессия. Во главе ее идет священник в праздничном, расшитом золотом облачении.

— Добро пожаловать, дорогой гость! — восклицают они, и каждый пожимает Шлиману руку.

Потом его ведут в деревню. Сколько он ни повторяет, что торопится, его не отпускают. Все хотят его угостить. Кто-то приносит стол и ставит на площади под платаном:

— Поднимись, друг, на него, чтобы все тебя слышали!

И вот Шлиман стоит на столе и читает им первую половину двадцать третьей песни — читает о встрече вернувшегося домой Одиссея с Пенелопой, самой верной и лучшей из жен. Снова у слушателей текут слезы, и снова они не знают, что бы еще приятное сделать своему другу-чужестранцу. Приносят кувшины с вином, и все хотят с ним чокнуться. Приносят ему множество древних монет, которые они нашли на своих полях. Прежде чем его, наконец, отпустить, они все по очереди его целуют.

День идет за днем. Шлиман бродит неутомимо по всему острову. Он частенько посмеивается над археологами — специалистами, которые за деревьями не видят леса и пытаются своими учеными гипотезами опровергнуть чуть ли не всего Гомера. А ведь здесь каждый камень, каждая гора, каждая бухта доказывают его правоту! Но все же было бы весьма полезно иметь иногда рядом .кого-нибудь из этих кабинетных ученых. Тот, вероятно, в один миг прочел бы надписи: одни из них так попорчены, что не разберешь и смысла, а буквы других так отличаются от обычного написания, что Шлиман чувствует свою беспомощность. Может быть, кабинетные ученые объяснили бы также, что значат этот похожий на бараний рог камень н маленькие зеленые кубики, которые только что нашел в саркофаге рабочий? Впрочем, тот недостоин считаться потомком Одиссея — он ничего не желает знать о Гомере, а хочет получить двести франков за свою находку. Но потом он отдает ее и за двадцать пять. Другой рабочий так не дорожится — все глиняные фигурки и найденные рядом монеты он охотно отдает за франк.

Шлиман, довольный, идет дальше. Обнаруживает поле и закуты Евмея, заходит в крестьянские дома. Они построены так же, как и дома любимой им героической эпохи, и так же гостеприимны. Да и многое другое осталось здесь таким же, как было.

Однажды путник забредает в очень отдаленную местность, лежащую на юге острова. Из одинокой усадьбы бросаются на него четыре разъяренных пса и грозят разорвать на куски. Пока он дозовется помощи, собаки его растерзают — тут Шлимана осеняет спасительная мысль. Ведь однажды и Одиссей оказался в подобной ситуации:

Вдруг, увидав Одиссея, сбежалися шумно собаки,

Лаем дающие знать о себе. Одиссей перед ними

Благоразумно присел, но из рук его выпала палка.

Шлиман отбрасывает палку и садится в пыль. Хотя собаки и продолжают, как и тогда, вовсю лаять, но не кусают его. Наконец прибегает крестьянин — как тогда прибежал достойнейший Евмей, свинопас, — и избавляет незнакомца от опасности.

— Прошу прощения, — говорит он кротко. — Собаки знают всех соседей и почти не лают, когда те приходят. Чужие же, насколько я помню, еще никогда не являлись ко мне. Да это и не за чем, ибо я очень беден.

— Если ты столь беден, — отряхивая со штанов пыль, говорит Шлиман, отчасти сердитый, а отчасти довольный, что оказался в положении Одиссея, — то тебе не следует держать четырех огромных псов, которых труднее прокормить, чем двух человек.

Старик гордо выпрямляется.

— Мой отец держал четырех собак, и дед, и прадед— и так со времен Одиссея. Заходи-ка в мой дом и подкрепись виноградом и персиками.

Платы он брать не хочет, и Шлиман в благодарность читает ему те строфы, которые, на счастье, вовремя вспомнил, а затем весь отрывок о том, как Евмей принимал Одиссея.

— Я об этом уже слышал, — задумчиво отвечает старик. — Но кто-то однажды рассказывал, что есть еще древняя книга, повествующая о войне греков против Трои. Это правда? Может быть, и ее ты знаешь?

— Правда. Эту книгу я тоже знаю, но больше задерживаться не могу. Скоро полдень, а мне надо до наступления вечера обследовать всю южную часть острова.

— Ну хорошо, тогда я тебя провожу. Собаки постерегут дом, а ты по дороге расскажешь мне, что знаешь.

Так они и делают. Любознательность старика ненасытна, он весь день ходит со Шлиманом, а вечером даже провожает его в Вати.

В последний из девяти счастливых дней, проведенных на Итаке, путник еще раз посещает деревню Левке и деревню Ексоге, где еще не бывал. Там его встречают так же радушно, как и повсюду. Учитель просит зайти в школу и посмотреть тетради учеников. Едва Шлиман принимается за это, как в комнату влетает молодой еще, крепкий мужчина.

— Я кузнец, — говорит он, — пойдем скорее в мой дом. Мою жену зовут Пенелопа, а сыновей — Одиссей и Телемах!

Добрую часть пути жители деревни провожают Шлимана.

— Будь здоров, друг, до счастливой встречи! — кричат ему и жители Левке — они не пропустили его, прежде чем он не поднялся еще раз на стол под платаном и не прочел им несколько десятков строф Гомера.

Дом в Вати битком набит людьми, пришедшими с ним попрощаться. Среди них и владелец четырех свирепых псов и приветливый мельник, который сделал столь прекрасной его первую прогулку по острову и теперь опять явился со своим ослом, чтобы проводить друга на пароход.

Долго еще стоит Шлиман на палубе и смотрит на исчезающий в дымке остров. С тех пор как он покинул Анкерсхаген, он нигде не был так счастлив, как здесь.

С Гомером в руках начал он свою исследовательскую поездку, Гомер и дальше остается его проводником. Конечно, все места, которые он посещает в материковой Греции, интересны: Коринф и Аргос, Навплион, Лернейское болото, интересны и острова— Гидрея н чудесная Эгина — и классические Афины. Там Шлимана гостеприимно ждет дом Теоклетоса Вимпоса, бывшего студента н его учителя греческого языка, ныне профессора университета н вдобавок архиепископа. Но все эти места трогают лишь рассудок Шлимана, но не сердце.

Сердце его наполняется радостью и волнением лишь тогда, когда он посещает места, где жили герои Гомера, — осматривает циклопические громады крепости Тиринфа или особенно — золотые и бесконечно мрачные Микены. Тут он совершенно не замечает ни голода, ни жажды, ни мук, причиняемых ездой на жалких росинантах с веревкой вокруг шеи вместо уздечки и неудобным деревянным седлом. Не мешает ему н то, что в каждой из жалких деревенек, которые стоят ныне на местах былой славы, на него нападают мириады клопов и блох и ои вынужден ночевать в поле, где небо Греции служит ему одеялом, а Гомер — подушкой.

После долгой и утомительной поездки верхом он, прибыв в Харвати, не отдыхает, а сразу же в сопровождении мальчика поднимается к руинам дворца Агамемнона. Здесь находится фундамент башни, на которой стражники ждали сигнального огня, что было для Агамемнона знаком счастливого возвращения, а для Клитемнестры и Эгиста — знаком позорного убийства. Ушедшие в землю каменные глыбы буйно заросли иглицами и бескровными асфоделями. Над засыпанными воротами торжественно возвышаются львы — древнейшая в Европе скульптура. Под ними проезжал, отправляясь на войну, Агамемнон: сверкали латы, развевался султан шлема. Под ними он проехал, возвращаясь назад, и в ту же ночь валялся в луже собственной крови, зарезанный, словно бык возле яслей.

Здесь стояла Электра и взывала к Аполлону.

Куда ни поглядишь, со всех сторон вздымаются мрачные горы. Только если смотреть на юг, взгляд простирается далеко через равнину «многоконного» Аргоса вплоть до сверкающей, как опал, Навплийской бухты. Ни ветерка, ни шелеста листьев. Здесь царство смерти. Откуда-то издали, с холмов, доносятся замирающие звуки пастушеской свирели.

Здесь, в крепости, были похоронены убитые, а чуть поодаль, за внешней стеной, предали земле, которую они осквернили развратом и убийством, Эгиста и Клитемнестру. Здесь, вероятно, можно найти их могилы — Павсаний их еще видел, стоит только покопать. Здесь следует вести поиски, когда придет время!

С трудом удается Шлиману прервать свои долгие размышления. Мальчишка-проводник проявляет нетерпение, он хочет вести его к сокровищнице Атрея, которую местные жители называют могилой Агамемнона. В конце торжественного дромоса[8] над дверным проемом лежит огромная каменная плита длиной в девять и высотой в полтора метра. Можно войти в находящееся за ним помещение, но там темно, как в преисподней. Проходит полчаса, пока мальчик бегает в деревню за спичками. Зажженная охапка хвороста освещает потрясающий своей торжественностью свод и будит тысячи летучих мышей. Они начинают беспорядочно летать вокруг пришельцев, словно тени умерших в подземном мире Гомера.

...души повел он, и с писком они полетели.

Так же, как в темном пространстве пещеры летучие мыши

Носятся с писком, когда с каменистого свода, где густо

Все теснятся они, одна упадет вдруг на землю...

Спустя месяц после высадки на Итаке Шлиман покидает Грецию. Через Константинополь он едет в Кале-Султание, город, лежащий на берегу Дарданелл. О лошадях и проводнике позаботился русский консул. Путь его лежит в Трою.

Но где она, Троя-Илион? Только в названии Нового Илиона, который рнмляне основали якобы на месте древнего города героев, слышится отзвук ее имени, но и о его местоположении спорят ученые. Однако почти все они сходятся в мнении, что древняя Троя находилась там, где над широкой долиной, предполагаемой долиной Скамандра, поблизости от турецкой деревни Бунарбаши, возвышается холм. По слухам, путешественники находили здесь иногда древние камни и черепки.

Шлиман едет верхом в Бунарбаши. Это грязная и бедная деревня насчитывает только двадцать три дома. Пятнадцать из них принадлежат туркам, восемь— албанцам. На каждой крыше — гнезда аистов, до двенадцати на одном доме, но сейчас, в разгар лета, они все пусты. Уж не это ли страна святого Иоанна, о которой рассказывали старик причетник и Петер Вёллерт? «Может быть, — думает с улыбкой Шлиман, — я здесь вовсе и не первый из Анкерсхагена, может быть, задолго до меня в Трое побывал наш аист, живший на крыше пасторского сарая?»

Проводник советует ему остановиться в доме одного албанца. Едва переступив порог, Шлиман выскакивает обратно: стены, скамейка для спанья, балки потолка — все кишмя кишит клопами.

— Я не могу спать в помещениях, — объясняет он. — Буду спать под открытым небом.

Он ищет лошадь и проводника, который хоть немножко говорил бы по-гречески, и после долгих усилий находит. Цена скандально высока, но Шлиман, против обыкновения, платит, не торгуясь: мечта его детства начинает становиться явью. Он находится на троянской равнине. Правда, многое выглядит иначе, чем представлялось ему в мечтах. Сама равнина намного больше, чем он думал, да и Троя отстоит от моря значительно дальше. Однако все это так или иначе прояснится.

Но пока одно разочарование следует за другим. На холме он не находит ни остатков кирпича, ни черепков. Неужели ученые н путешественники ошибались? В конце концов подобное случалось не раз. Значит, надо прежде всего отыскать источники.

— Веди-ка меня к источникам.

По дороге Шлиман вспоминает Гомера:

Первый источник струится горячей водой. Постоянно

Паром густым он окутан, как будто бы дымом пожарным»

Что до второго, то даже и летом вода ёго схожа

Или со льдом водяным, иль со снегом холодным, иль градом.

Близко от них — водоемы, большие, прекрасные видом,

Гладким обложены камнем. Одежды блестящие мыли

Жены троянские там и прекрасные дочери прежде, —

В мирное время, когда не пришли еще к Трое ахейцы.

— Здесь, эфенди, — говорит проводник и показывает рукой вокруг.

У подножья скалы бьют два ключа, тут же рядом — третий, четвертый, пятый... Шлиман насчитывает тридцать четыре.

— Ты плохо считал, — упрекает его крестьянин из Бунарбаши. — Их сорок. Поэтому место и называется «Сорок глаз».

Раздосадованный Шлиман ходит от одного источника к другому, окунает в них карманный термометр — вода повсюду одной и той же температуры; семнадцать с половиной градусов. Это, как и само число, не согласуется со словами Гомера: значит, Троя находилась в другом месте! Но ведь именно здесь на радость всем поклонникам Гомера ученый-путешественник Лешевалье обнаружил два источника, холодный и горячий! Ох уж, эти ученые! Отожествление питаемого этими источниками ручья со Скамаидром тоже не выдерживает критики: эта болотистая речонка трехметровой ширины совершенно не соответствует тем многим славным эпитетам, которыми Гомер награждал Скамандр.

Но одних этих аргументов, разумеется, недостаточно, чтобы поколебать укоренившуюся традицию. Едва забрезжил рассвет, как Шлиман, спавший на холме, поднимается и спешит разбудить своего проводника. Через четверть часа они уже в пути и Шлиман пытается разыграть на месте, на холме возле Бунарбаши, эпизод последнего поединка Гектора с Ахиллесом, когда они, преследуя друг друга, трижды обежали вокруг стен города. Изнемогая от жажды, проводник трусит вслед за Шлнманом, тот то перепрыгивает через ручей, то бежит по полю, то мчится по краю холма. Проводник ни секунды не сомневается, что аллах поразил чужестранца безумием. Два часа продолжается гонка, местами из-за крутизны подъема приходится двигаться на четвереньках, и все же территорию предполагаемой Трои они успевают обежать только раз. Значит, Троя не могла находиться здесь! Потом Шлиман несколько часов изучает местность. Он медленно движется по холму возле Бунарбаши, низко нагнувшись, внимательно, шаг за шагом, осматривает каждый камень, каждый комок земли. Ему не попадается ни одного обработанного камня, ни одного черепка. Хотя Микены и Тиринф были разрушены на несколько столетий позже Трои, там такая масса камней и черепков, что их будут находить еще и через десять тысяч лет! Значит... Но стой, не надо слишком торопиться. Если бы, к примеру, Троя не знала ни кирпича, ни камня, если бы дома были из дерева (что явно противоречит Гомеру), если бы там не было даже керамики (что противоречит здравому смыслу), то там по крайней мере должны были бы сохраниться хоть какие-то следы дорог. Но даже на это нет ни малейшего намека. Значит, теория, утверждающая, что Троя находилась около Бунарбаши, неправильна.

Ученые — народ очень упрямый, они с невероятной настойчивостью держатся своих теорий, и тем сильнее, чем ошибочней эти теории. Чтобы поколебать их, надо проявить не меньшее упорство. Шлиман нанимает пятерых рабочих с мотыгами, кирками и корзинами.

На следующий день они начинают повсюду рыть ямы, закладывать поисковые шурфы: уже на незначительной глубине, от шестидесяти сантиметров до метра, обнажается материк. Нигде никаких следов кирпичей или керамики, нигде ни малейшего признака поселения. После двух дней непрерывной работы — точнее, после тридцати шурфов — Шлиман велит перестать копать. Теперь даже самый упрямый приверженец теории Троя-Бунарбаши не сможет ее дольше отстаивать.

Возникает новая задача: найти настоящую Трою. К тому же появляется еще один аргумент против Бунарбаши. Известно, что стан греков — Гомер упоминает об этом сотни раз — находился на Сигейском мысу. Но от этого мыса до холма возле Бунар-баши сорок Километров. Шлиман целый день ездит верхом от мыса к холму и обратно, чтобы восстановить события первого, описанного в «Илиаде» дня.

...На рассвете Агамемнон собирает греков и дает им лицемерный совет вернуться на родину. Греки принимаются тянуть корабли к морю. Одиссей убеждает их продолжать борьбу. После долгих разговоров решают остаться, и воины начинают готовить еду. Агамемнон приносит быка в жертву Зевсу, и самые прославленные герои принимают участие в торжестве. Нестор снова держит речь. Агамемнон выстраивает воинов в боевые порядки. Тем временем троянцы, вооружившись, выходят из ворот и сразу бросаются в бой. Битва разыгрывается в долине Скамандра, настолько близко от ворот города, что Елена может показывать старому Приаму греческих героев и называть их по именам. Парис вызывает Менелая на поединок. Гектор держит речь, держит речь и Менелай. Один из них посылает посланцев в город, другой — в лагерь за ягнятами для жертвоприношений. (Если бы Троя находилась около Бунарбаши, то Талфибий лишь на одну дорогу потратил бы шесть часов!) Жертвоприношения и торжественная клятва. Единоборство. Нарушение клятв. После долгих речей — битва с переменным успехом. Отход, возвращение и снова отход...

Эксперимент был, правда, не из очень занимательных, но все же оказался весьма полезным. Ведь если подсчитать, сколько всего пришлось пройти грекам за один только этот день, то (при условии, что Троя находилась около Бунарбаши) получалось, что греки к семи часам вечера должны были покрыть расстояние в восемьдесят четыре километра и, помимо этого, биться в нескольких сражениях и совершить много других требующих времени дел.

Когда Шлиман проверял эти аргументы, его внимание все снова и снова привлекал холм, возвышавшийся метров на пятьдесят над долиной Скамандра.

— Это Гиссарлык, эфенди, — говорит проводник. Слово это по-турецки означает «дворец».

Шлиман высказывает желание направиться туда. По пути он пересекает плоскогорье, усеянное черепками и обломками: четыре наполовину засыпанные колонны торчат из земли. Это, вероятно, Новый Илион. Торопливо перелистав Страбона, он находит известие, которое рассеивает все сомнения. Значит, именно сюда ездил Ксеркс, а после него Александр Македонский, именно здесь Лисимах, его преемник, основал новый город, обнес его стенами и украсил, затем пришли римляне, потомки троянского героя Энея, и чтили Новый Илион как свою прародину.

Неужели Ксеркс и Александр, неужели римляне и их вдохновенный поэт Энний ошибались? Неужели прав один лишь тот критикан и скептик Деметрий, который — острое словцо истории! — происходил из городка Скепсиса.[9] Он утверждает, что Новый Илион не имеет ничего общего с Троей. Но он заблуждается. На том месте, где был воздвигнут Новый Илион, прежде стоял древний, священный город.

Шлиман, охваченный лихорадкой исканий, носится по холму, не забыв при этом измерить, что плато, лежащее на вершине холма, имеет в длину двести тридцать три метра и столько же примерно в ширину. Он собирает камни и черепки, в основном римской эпохи и, следовательно, не представляющие для него интереса. С помощью метра, палки и ножа сверлит он в почве дыры, лазит по склонам, ищет, находит, вытаскивает из карманов найденное час назад, чтобы набить их вещами, которые ему кажутся более ценными и интересными.

Когда же он, наконец, совершенно обессиленный ложится под дерево, он непоколебимо убежден: Троя Приама н Гектора находилась здесь! Весь этот холм— сплошные руины: на развалинах гомеровской Трои, а может быть, на развалинах и более поздних поселений продолжали возводить постройки Лисимах и римляне. Значит, если он хочет найти Скейские ворота, над которыми в башне сидела Елена с царем и старейшинами, найти дворец — о Гиссарлык! — Приама и дворец Париса, найти храм Афины и Гекаты, есть один только путь: надо убрать прочь все то, что в последующие века было здесь построено и затем тоже обратилось в развалины.

Работа эта столь огромна, что до сих пор никому не приходило в голову за нее браться и никто даже не считал ее осуществимой. Но Шлиман снова видит погруженную в полумрак комнату с низкими потолками, где горят свечи рождественской елки, и снова слышит высокий мальчишеский голос: «Когда я вырасту, я раскопаю Трою».

«Да, я раскопаю ее! Так же как я преодолел болезнь, бедность и нищету, я преодолею все препятствия, которые будут мне ставить турецкое правительство, леность, зависть и, вероятно, не в последнюю очередь протестующие крики невежд, утверждающих, что Троя находилась около Бунарбаши! Я раскопаю Трою!»

Дни, следующие за этим часом внутреннего озарения и подъема, до краев наполнены различного рода исследованиями. Шлиман обращается к греческим описаниям путешествий и находит там в изобилии материал, подкрепляющий его уверенность. Однако эти почерпнутые из книг аргументы не имеют в конечном итоге решающего значения, ибо здесь говорят как камни, так и воды! Главные аргументы — это сами реки Скамандр и Симоент, а также скалы Ройтейского и Сигейского мысов. Здесь не в пример Бунарбаши можно за время, соответствующее описанным у Гомера событиям, обежать вокруг скрытого в земле города и легко вычислить, где находился бук Зевса, могила Ила и дикая смоковница, росшая у стены. Здесь, и только здесь, могли они находиться!

В один из этих дней Шлиман стоит на крыше дома в Енишахире, маленьком турецком городке, лежащем на мысу Сигей. Позади, окутанная аметистовой дымкой, встает из фиалкового, почти недвижимого моря Самофракия, на снежной вершине которой некогда восседал Посейдон, взиравший на своих врагов-троянцев. С противоположной стороны, за холмом Гиссарлык, возвышается поросшая лесом гора Ида, трон отца богов. А между Идой и морем, залитая вечерним солнцем, простирается троянская равнина, где десять лет два героических народа противостояли друг другу. Здесь они ненавидели и убивали, здесь они любили и произносили слова, что и через три тысячи лет относятся к самым прекрасным и возвышенным из всего созданного людьми.

Шлиману кажется, будто сквозь легкую дымку тумана, опустившегося на землю, он видит носы кораблей, стан греков, развевающиеся султаны шлемов и блеск оружия, снующие туда и сюда отряды, слышны боевые возгласы и клич богов. А позади высятся стены и башни славного города...

Над равниной звучит самая прекрасная музыка, звучат стихи Гомера.

Постепенно темнеет. Зажигаются сторожевые огни. Внезапно видения исчезают. И вот он опять на крыше турецкого дома.

На следующий вечер Шлиман сидит у Френка Кольверта, американского вице-консула, в Кале-Султание.

— Я весьма счастлив, что вы, ученый, придерживаетесь мнения, что Троя находилась на месте нынешнего Гиссарлыка. Я тоже в этом убежден. До сих пор почти никто не разделял моего убеждения: к голосу Мак-Ларена, когда он сорок пять лет тому назад выступал за Гиссарлык, никто не прислушался, а к голосу Эккенбрехера и подавно. Все авторитеты были против нас и за Бунарбаши — Лешевалье, Реннель, Форхгаммер, Модуи, Велькер, Тексье и сотни других, не говоря уже о новейших немецких авторитетах — прусском генерале Мольтке, картографе Киперте, археологе Эрнсте Курциусе. Вы меня делаете воистину счастливым, господин Шлиман, и я с удовольствием предприму все, что будет в моих силах, чтобы помочь вам.

— Мне, по-видимому, придется воспользоваться вашим предложением, ибо, насколько мне известно, получить от турецкого правительства фирман, разрешающий раскопки, будет довольно трудно. Может быть, вы поможете мне и снестись с землевладельцами, которым принадлежит холм?

— Начало уже сделано, — улыбаясь, отвечает Кольверт. — Я вижу, вы не знаете, что восточная часть холма принадлежит мне. Но вы, конечно, видели следы моих поисковых шурфов. Но ведь я не ученый, а только купец и между делом археолог-любитель. Итак, приезжайте как можно скорее н начинайте копать.

— Я приступлю к раскопкам весной !869 года.

Но сейчас еще только лето 1868 года. Человек, желающий считаться археологом, должен проявить себя как автор ученых книг. И вот из путевых дневников очень быстро, как и все, за что ни берется Шлиман, возникает книга: «Итака, Пелопоннес и Троя». Ее печатали дольше, чем она писалась. Расходы по изданию книги тиражом в семьсот экземпляров берет на себя автор, а издательство отчисляет ему половину стоимости каждой проданной книги. Немецкий перевод делает старый учитель Шлимана, кандидат Андрес.

Но одной только книги недостаточно, даже если она и имеет подзаголовок «Археологические исследования». Как говорил Мефистофель? «Титул должен внушать к ней доверие».

Адольф, двоюродный брат, ныне советник юстиции в Шверине, одним из первых прочитавший книгу, держится того же мнения и предлагает свое посредничество. Философский факультет Ростокского университета присуждает ученые степени и заочно — для этого достаточно представить научный труд и написанную по-латыни автобиографию. Адольф близко знаком с профессором Бахманом и обещает позондировать почву. После оживленной переписки Шлиман переводит автобиографическое введение к своей книге на французский, латинский и греческий — он уверен, что писать так бегло, как он, по-древнегречески может в лучшем случае какой-нибудь парижский профессор. Шлиман прилагает к этому свою книгу н еще на всякий случай — описание путешествия по Дальнему Востоку. В сопроводительном письме он просит факультет соблаговолить присвоить ему степень доктора философии.

2 апреля 1869 года все это получает старый Герман Карстен, декан. На следующий же день он назначает профессора Бахмана референтом.

Не проходит и недели, как Бахман дает отзыв. Референт не только специалист — он еще вдобавок сторонник теории, утверждающей, что Троя находилась около Бунарбаши. Он видит наивность Шлимана, видит, что тот непоколебимо верит в Гомера, не меньше, чем ортодокс-лютеранин старой школы верит в библию. Но он видит и другое: божью искру, силу интуиции — Шлиман велик даже в своих заблуждениях.

«Даже если критические мотивы, лежащие в основе его рассуждений, — пишет Бахман, — не могут быть целиком одобрены, то солидное, самостоятельное исследование заслуживает признания, ибо всегда интересно, когда очевидец противопоставляет свое мнение, добытое в результате тщательных изысканий, мнению предшествующих исследователей».

Наиболее сильное впечатление на Бахмана произвело описание Итаки. Это, по его мнению, столь значительный вклад в топографию, гомероведение и этнографию, что «исследование этого острова можно наверняка считать законченным». А как же с тем, что для Шлимана важнее всего остального, — с Троей и Гиссарлыком? Эти выводы «малоубедительны», и Шлиман «явно заблуждается н относительно местоположения Трои и относительно Скамандра и Симоента. Впрочем, со стороны Шлимана было на самом деле смело после проведенных в 1839 году исследований профессора Форхгаммера и английского морского офицера Спратта, которые раз и навсегда разрешили этот вопрос, снова выступать в защиту противоположного мнения о местоположении Илиона».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

«2001 год: космическая Одиссея» / 2001: A Space Odyssey Другое название: «Путешествие по ту сторону звёзд» / «Космическая одиссея 2001»

«2001 год: космическая Одиссея» / 2001: A Space Odyssey Другое название: «Путешествие по ту сторону звёзд» / «Космическая одиссея 2001» Оригинальное название: Journey Beyond the StarsРежиссёр: Стэнли Кубрик Сценаристы: Артур Кларк, Стэнли КубрикОператор: Джеффри АнсвортХудожники: Гарри Ланж,

БУХТА ОДИССЕЯ

БУХТА ОДИССЕЯ НАЗНАЧЕНИЕ Весь длинный путь от Ленинграда до Владивостока выпускник Высшего военно-морского училища имени М. В. Фрунзе лейтенант Сергей Стрелков мысленно продолжал разговор со своей невестой. Катя незримо присутствовала в купе и как бы делила с ним

БУХТА ОДИССЕЯ

БУХТА ОДИССЕЯ После спуска катера каждый день для Стрелкова стал еще более насыщенным и интересным. В текучке дел ему трудно было выбрать минуту, чтобы написать письмо. И все же пять писем уже ушло в Ленинград. А ответа все не было и не было.И, наконец-то, пришло первое

ВОЗВРАЩЕНИЕ ОДИССЕЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ОДИССЕЯ Охотское море расположено между Камчаткой и Сахалином. Здесь действительно царство китов. И самые рыбные в мире места. И вот удивительное дело: остров Сахалин по форме напоминает чудовищную рыбу, а полуостров Камчатка — кита. Они плывут встречным

Возвращение Одиссея

Возвращение Одиссея I. У берега Сердце – улей, полный сотами, Золотыми, несравненными! Я борюсь с водоворотами И клокочущими пенами. Я трирему с грудью острою В буре бешеной измучаю, Но домчусь к родному острову С грозовою сизой тучею. Я войду в дома просторные, Сердце

44. «Темница… Соломой покрытое ложе…»

44. «Темница… Соломой покрытое ложе…» Темница… Соломой покрытое ложе, И брошены цепи на нем. Весеннее солнце в решетку окошка Сверкает веселым лучом. О солнце! Какая здесь тайна свершилась, Где узник, который к тебе, Бывало, протягивал

Одиссея пушки Ф-22

Одиссея пушки Ф-22 Итак, Грабин категорически отказался заниматься ДРП и идти в подручные к Курчевскому. Это, безусловно, характеризует его как грамотного артиллериста и волевого человека. Но что делать дальше? Идти в КБ Кировского завода или завода имени Калинина на

«ОДИССЕЯ» КОМИССАРА

«ОДИССЕЯ» КОМИССАРА Помимо названной выше, была и еще одна специфичная категория комначсостава РККА, о которой далее и пойдет речь. Москва НКО Маршалу Тимошенко Ростов ДН 7/163 18 152 221 Принята 15/2 1941 г. Оправдан ходатайствую восстановлении РККА. Моя жизнь принадлежит партии

ОДИССЕЯ НЕВЕЛЬСКОГО

ОДИССЕЯ НЕВЕЛЬСКОГО Не дождавшись в Петропавловске инструкций, Невельской собрал офицеров корабля, объявил им о своем решении выйти в море, чтобы осуществить давно задуманное, и заручился их поддержкой. Опись почти неведомых берегов началась с побережья Сахалина. Были

Странствия Одиссея

Странствия Одиссея Ночью прошла гроза, и над давно не крашенной, в ржавых пятнах крышей соседнего дома растекался легкий парок. День снова обещал быть жарким, но в узком дворе, куда солнце заглядывало лишь на секунды, да и то искоса, за поленницами оставшихся с зимы,

Глава 3 Прокрустово ложе испытателя

Глава 3 Прокрустово ложе испытателя В Москве Иван Федоров в первую очередь засвидетельствовал свое почтение начальнику НИИ аэронавтики, от которого получил вызов, а потом уже встретился со своим наставником в летно-испытательной практике Валерием Чкаловым.Комната

ПОДЗЕМНАЯ ОДИССЕЯ

ПОДЗЕМНАЯ ОДИССЕЯ 1В тридцати километрах от Луганска, на шахте имени XIX съезда КПСС треста «Ленинуголь», в лаве крутого падения четвертого участка произошел обвал породы. Все люди, находившиеся в зоне катастрофы, выскочили к штрекам и быстро поднялись на поверхность