1

1

Шпалерная отгорожена от Новы зубчатой стеной притиснутых одно к другому строений, поэтому снежные вихри здесь не такие повальные, как на Литейном проспекте. Разбившись об угловые хоромины, они теряют напор, начинают спотыкаться, скулить в подворотнях, жаться к мостовой, оставляя у Дома предварительного заключения носильные барханы снежного песка. Вместе с вихрями в щель улицы натекает муть предрассветного неба.

Петра доставили на Шпалерную под утро.

Дежурный офицер, не старый еще человек с приятным гладким лицом, встретил его подчеркнуто любезно:

— Милости просим в наши Палестины. Простите великодушно, что потревожили в неурочный час. Обстоятельства-с… Надеюсь, вы не станете возражать против отдельного нумера со всеми удобствами? Вот и прекрасно. Можете отдыхать. Вволю…

Экий шутник.

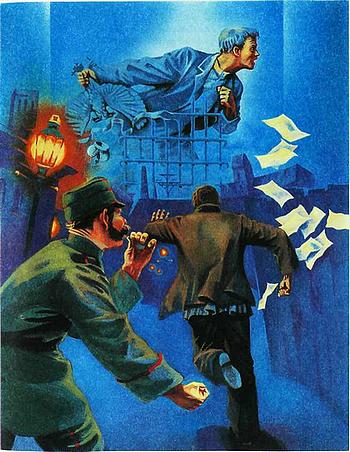

Из дежурного отделения Петра вывели в нижний коридор. Над головой открылся высокий пещерный свод с висячими галереями. Их соединяли витые лестницы. Скупое электрическое освещение выхватывало из темноты решетки ограждений, рождало причудливые тени. В могильной тишине звук шагов казался громовым.

Взошли во второй этаж, затеи в третий, повернули к ряду дверей. Возле одной остановились. Надзиратель открыл ее и, подтолкнув Петра в сырую темень, вновь загремел ключами.

Пережидая, пока глаза привыкнут к темноте, Петр ощупал дверь. Обита железом. Сверху эллиптическое отверстие. Так, понятно: это своего рода подзорная труба, через нее удобно наблюдать за узником, когда в камере есть свет.

Постояв недвижно несколько минут, Петр двинулся вдоль стены и сразу уперся коленями в ребро железной доски. Над нею торчала другая, побольше. Похоже на стул и стол… Вот и электрическая лампочка над ними. Провода вделаны в деревянные рейки. Тут же посудная полка. Дальше — чугунная труба с накрепко завернутым газовым колпачком. Стало быть, раньше в камере было газовое освещение. А это — труба парового отопления, едва-едва теплая.

За трубою притаилась раковина для умывания. Петр покрутил кран, но вода не пошла. Значит, на ночь и ее отключают… По запаху из угла нетрудно догадаться, что там установлена параша.

Петр перешел к другой стене. Здесь он обнаружил подвесную раму с сеткой. Судя по всему, кровать. Ухватившись за нижний край, Петр поднял ее. Со стуком встали в выбоины ножки.

Тощий тюфячок, подушку, суконное одеало и постельное белье он отыскал на вешалке. От них разило стиральным поташом.

Нумер и правда с удобствами. Даже простыни есть.

Петр разделся и лег. Заснул он крепко и сразу. Но, казалось, тут же пробудился от гнусавого голоса:

— Кипяток! Эй, новенький, неси посуду!

Петр сунул в дверную форточку кружку, стараясь разглядеть при этом разносчика, но надзиратель загородил его собой.

Расправившись с кипятком, Петр вновь принялся изучать камеру.

Потолок низкий — можно достать рукой, встав на кровать. От стены до стены три шага, от двери до полуокна, пробитого в скошенном простенке, шесть. Под окном — образок.

Да это же Нерукотворный Спас. Хороший сосед, смирный…

Приглядевшись повнимательнее, Петр обнаружил, что Спас но так благообразен, как показался вначале. Глаза у него огромные, с тонким византийским разрезом; вьющиеся волосы и борода заплетены в косицы; нос острый, длинный, маленькие губы образовали злую складку. Дьявол-искуситель, да и только…

Забравшись на проржавленную крышку параши, Петр ухватился руками за оконную решетку, изогнулся, едва не сорвав со стены Нерукотворного Спаса, и посмотрел вниз. Взгляду открылся едва различимый в утреннем мареве тюремный двор. Добрую часть его занимала круглая клетка, поделенная глухими перегородками на дюжину треугольных загонов.

«Место для прогулок», — догадался Петр.

Он повел взглядом дальше — по едва приметным закоулкам двора, похожего на шестиэтажный колодец.

Сзади заскрежетал замок.

— Лазить в окно не положено! Сделаю взыскание!

Это надзиратель. Он ткнул пальцем в лист на стене:

— Здесь все указано: чего можно, чего нельзя.

— Так ведь темно, — сказал Петр, спускаясь вниз.

— Свет дам на время. Для чтения и молитвы.

Вспыхнула тусклая лампочка. Она мало что добавляла. Однако Петр смог все же прочесть извлечения из правил Дома предварительного заключения. Ими запрещалось: сноситься с другими узниками голосом или какими-либо иными способами, прекословить надзирателям, подниматься к окну, получать газеты или вырезки из них и прочее и прочее. В случае примерного поведения разрешалось: делать заказы в тюремную аптеку и мелочную лавку, получать платные обеды и посылать белье в стирку, два раза в неделю видеться с родными, иметь передачи, брать книги из тюремной библиотеки, до двадцати минут в день гулять во дворе под надзором… Правда, большинство из этих послаблении вступало в силу через месяц после водворения в эти глухие стены.

Итак, впереди месяц сурового одиночества.

Обернувшись к окну, Петр столкнулся с недобрым взглядом Нерукотворного Спаса.

— А ты сколько здесь томишься, бедолага? — спросил он его сочувственно. — Не очень, видно, ценят божье дело на Руси, если пристроили тебя сюда… У параши. И поблажек не дают — ни платных обедов, ни прогулок, ни свиданий… Да не хмурься ты, ей-богу. Нам с тобой теперь долго соседствовать, хоть и вера у нас разная… Будем учиться терпению.

Петр не ошибся: минула неделя, а его никуда не вызывали. Будто забыли. Напрасно он пытался разговорить надзирателя, тот отмалчивался или советовал:

— А ты еще помолись. Ведь умеешь…

Значит, разговоры Петра со Спасом но укрылись от его бдительного ока, только истолковал он их по-своему.

А что, Спас — удобный собеседник. Его глаза в темноте утрачивают злость, делаются добрыми, сочувствующими.

И Петр начал вести с ним беседы подлиннее, пооткровеннее.

— Ну что, приятель, побезбожничаем? Хочешь, расскажу, как бороться за спасение обездоленных? О, это целая наука, — понизив голос до неразборчивого шепота, продолжал: — Получить революционные знания — полдела. Надо еще вырастить особую душу. Чтобы она не имела двойного дна. Чтобы взрывалась не от себялюбия, а от несправедливости, от боли за других…

Он рассказывал Спасу о товарищах, которых любил преданно и глубоко, о Старике. Делился с ним догадками о причинах ареста, рисовал картину возможных действий организации в дальнейшем. Исчерпав эту тему, переключался на родителей, вспоминал деревянно-каменный Томск и древний Киев, на который лучше всего глядеть с лестницы, ведущей от моста в гору, к церкви Андрея Первозванного. О, что за вид открывается оттуда: на спусках к Подолу прилепились нарядные дома и пышные сады, далее причудливо переплетаются линии улиц; они тянутся к златоглавию соборов или островкам рынков, напоминающих муравейники. Повсюду купы акаций, пики пирамидальных тополей. Между каменными постройками зеленые холмы. И все это великолепие отражается в сини Днепра, за ширью которого мерцают едва различимые хутора и кресты сельских церквей…

Тишина в тюрьме особая, скребущая за душу. Лишь порою нарушают ее звуки жизни. Вот по железным полам коридора волокут что-то тяжелое; вот ведут узника; вот откуда-то снизу доносятся непонятные крики. Потом все замирает…

Небольшое развлечение — обед и ужин. Порции маленькие, жидкие, они не утоляют постоянного чувства голода.

Пробовал Петр перестукиваться по отопительной трубе с верхними и нижними соседями, но в ответ получил лишь раздраженный грохот: не лезь, мол, не до тебя…

На первый допрос его вызвали двадцать первого декабря.

Петр стосковался по движению, по свету дня, по иному окружению. Он с жадностью вдыхал свежесть улицы, прислушивался к ее шуму. Окна в тюремной карете задернуты тяжелыми занавесками, но в них нет-нет да образуется щель, мелькнет кусочек улицы, лицо спешащего человека, заиндевевшая морда лошади, неизвестна к кому протянутая рука, шарманка на тонкой подпорке.

В охранном отделении Петра сфотографировали, обмеряли, записали цвет, волнистость, густоту волос, рисунок бороды, полнокровие, выражение, особые приметы лица, высоту и наклон лба, расположение бровей, величину и глубину глазных впадин, цвет глаз, форму носа, ушей, губ, плеч, рук, осанку и манеру держаться, особенности походки, жестов, речи…

Петр встретил эту процедуру на удивление спокойно, с насмешкой, даже принялся подсказывать помощнику делопроизводителя:

— Да не сутул я вовсе, господин следователь! Вы поглядите на меня получше — какая выправка… А корпус? Родитель советовал мне в охранные войска идти, а я — в Технологический… И руками при разговоре мотаю: туда-сюда, туда-сюда… Это у меня с детства. От рассеянности. И лоб морщу, прямо беда…

Помощнику делопроизводителя польстило, что его приняли за следователя, но, вконец запутавшись, что писать в полицейскую карточку, он в сердцах сказал:

— Вы, Петр Кузьмич, много о себе воображаете. Там… — он многозначительно указал на потолок, — …вас живо укоротят!

Но туда Петр попал не скоро: будто в отместку за вольности при регистрации его отправили в камеру ожидания. Давно минул обед, день стремительно покатился к вечеру, сменились надзиратели, а его все не беспокоили.

Кровати в камере не было, лишь торчали из стены доски-сиденья. Но ведь несколько сидений — тоже «кровать». На одну доску можно поднять ноги, на другую — опустить голову…

Тут его и подняли, и повели.

В небольшой узкой комнате второго этажа находились двое — офицер и человек в партикулярном платье. Их разделял стол, крытый зеленым сукном. Как контрастны на нем руки обоих: белые, холеные, с ухоженными ногтями — с одной стороны и темные, пухлые, нервно подрагивающие — с другой.

Офицер взглянул на Петра с интересом.

— Порядок обязывает представиться, — сказал он вкрадчиво. — Моя фамилия Клыков. Я состою подполковником отдельного корпуса жандармов. Буду вести дознание в присутствии товарища прокурора Санкт-Петербургской судебной палаты господина Кичина.

Глаза у подполковника ясные, голубые; лицо породистое, хорошо вылепленное; на висках и в остренькой бороде седина. А ведь не стар еще: лет сорок… Синий мундир пошит со вкусом — в талию. Движения мягкие, но решительные. Вероятно, умен, начитан, куражлив, любит пожаловаться в семейном кругу на революционистов, которые не дают ему покоя ни днем ни ночью.

В противоположность ему Кичин тяжел, неповоротлив. Вон какие у него глаза — острые, бесцветные. А лицо? Красное, щекастое, нездоровое. Господа с таким обличьем, как правило, одержимы пьянством…

Бочком вошел в комнату помощник делопроизводителя, занял место за маленьким столиком в углу. Не видно его, не слышно, лишь поблескивают круглые глазки. Мышка-норушка.

— Теперь представьтесь вы, — сказал Клыков. — И начнем с божьей помощью.

Петр назвался.

— Не стану скрывать, Петр Кузьмич, прежде всего нас интересует ваша принадлежность к социал-демократическим кружкам, — откинувшись на спинку стула, поощрительно заулыбался Клыков. — И знакомство с людьми этой доктрины.

— Вы меня с кем-то путаете, господин подполковник, — Петр постарался придать своему лицу простодушное выражение. — Не пойму, о каких кружках речь.

— Значит, отрицаете?

— Выходит, что так. Слишком уж непопятно вы говорите.

— Могу и понятней, — Клыков благожелательно кивнул. — С некоторых пор на окраинах столицы, в том числе на известном вам Путиловском заводе, образовались тайные рабочие кружки. А направляют их преимущественно студенты Технологического института, того самого, в котором вы имеете честь состоять… пока. Иные из них по молодости лет и недомыслию, иные по дурному влиянию ступили на скользкую стезю и теперь возбуждают в низших классах населения недовольство государственным и общественным строем, рекомендуют домогаться улучшения их быта путем разлада с хозяевами и даже с правительством… Присвоили себе публичное имя — «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», печатают листовки… Что вы на это скажете?

— Ничего, — пожал плечами Петр, а сам радостно подумал: «Жива, жива организация! Воззвания по-прежнему выходят. Да еще с подписью. Спасибо за приятную весть, господин подполковник!»

— Что ж, — Клыков вынул из стола воззвание к прядильщикам фабрики Кенига. — Этот листок отобран у вас при обыске. Он, как вы помните, не подписан. Зато подписан другой. Вот полюбуйтесь. Не надо быть знатоком, чтобы увидеть их поразительное сходство. Тот же противозаконный способ печати, та же бумага, размеры ее. Наконец, тот же слог.

Второе воззвание Петру не было знакомо. Оно называлось: «Ко всем петербургским рабочим». Петр жадно впился глазами в его заключительные строки:

«…Чтобы избежать повода для вмешательства грубой военной силы, будем вести свою борьбу спокойно, без беспорядков и насилий.

ДЕРЖИТЕСЬ ДРУЖНО, ТОВАРИЩИ! Не давайте себя в обиду, и пусть всякая новая прижимка хозяев застигнет вас единодушными и готовыми бороться!..

От Союза борьбы за освобождение рабочего класса».

— Нет, — отодвинул от себя прокламацию Петр. — Не знаю. Листки, которые забрали у меня в ночь на девятое, я нашел в ватерклозете Технологического института.

— Допустим, — убрал воззвания подполковник. — К листкам мы еще вернемся. А пока полюбуйтесь фотографическими изображениями. Есть ли на них известные вам лица? — И он, будто карточную колоду, рассыпал по столу десятка два снимков.

Все в Петре закаменело. Да как же не знать ему этих людей! Василий Шелгунов, Константин Иванов, Фепя Норинская, Василий Антушевский, Борис Зиновьев, Петр Карамышев, Никита Меркулов, Николай Рядов, Иван Яковлев…

— Представления не имею. А кто это?

— Это те самые господа, которые входили в центральную рабочую группу социал-демократического образа мыслей. Или их адепты.[17] Неужели не признаете?

— Совершенно. И вообще знакомых среди рабочих у меня нет.

— Ай-яй-яй, — с отеческой укоризной посмотрел на него Клыков. — Как бы вам не пришлось переменить это свидетельство.

Петр уже и сам понял свою ошибку. Не надо ничего отрицать напрочь.

— Надеюсь, среди студентов и служащих у вас больше знакомцев? — Клыков смел в ящик снимки рабочих и на их место выложил новые. — Даю еще одну возможность чистосердечного признания.

И снова Петр замер. Среди фотографических карточек он сразу выделил те, на которых были Ульянов, Кржижановский, братья Ванеевы, Старков, Малченко…

Петр еще раз пробежал глазами по снимкам. На этот раз он заметил Сибилеву, распорядителя типографии народовольцев Ергина и других членов его группы. Значит, Клыков пока что не видит разницы между теми и другими…

Это небольшое открытие приободрило Петра.

— Кто вас интересует непосредственно? — спросил он.

Полковник ткнул пальцем — раз, второй и третий.

— Понятия не имею, — с легким сердцем ответил Петр.

Он и правда не знал людей, на которых указал Клыков.

— Так и запишем, — следователь сделал знак делопроизводителю. — Прапорщика запаса Михаила Александрова обвиняемый не признал. Студентов-медиков Сушинского и Белецкого — тоже. Как ранее не признал рабочих Шелгунова, Яковлева и прочих… Может, и в Удельном лесу на майской сходке вы не были?

— На какой сходке? — весьма натурально удивился Петр. — Мне, конечно, случалось гулять в Лесном с одним-двумя знакомыми… Да вот и они — Малченко Александр Леонтьевич и Старков Василий Васильевич. Студент и выпускник одного со мной института. Бывали в Лесном в виде отдыха.

— С дамами?.. А вот и они, — Клыков шевельнул снимки Сибилевой и Агринских. — Не так ли?

— Нет. Этих я определенно не знаю.

— А врача Степана Станиславовича Быковского?

— Первый раз слышу.

— Ох и худая же у вас память, Петр Кузьмич, — притворно посетовал Клыков. — Зато у ваших единомышленников она потверже. Они показывают, что поименованный Быковский находился в самых тесных отношениях с Агринскимн и Сибплевой. У Агринских случались сходки на дому, с привлечением близких к вам рабочих. В мае такая же сходка собралась на даче Агринских у станция Удельная. И вы играли в ней значительную роль.

— Раз вы знаете то, чего не знаю я, зачем спрашиваете?

— Для порядка, Петр Кузьмич, исключительно для порядка. Поймите меня правильно: я располагаю сведениями, в которых ваша фамилия упоминается чаще других. Но моя задача не столько обвинить вас, сколько найти смягчающие обстоятельства. Ведь человек может заблуждаться — по неосознанности лет, по временному увлечению… Тогда его можно вернуть на правильный путь. Вот и я беседую с вами в скромной надежде разбудить откровенность, а не напрасное упорство.

— Я не упорствую.

— Нет, упорствуете! — взорвался молчавший доселе Кичин. — И весьма злостно — с насмешками и неуважением!

— В терпении является сила и величие духа, — невовмутжио выслушав товарища прокурора, напомннл Клыков. — Исполнимся же кротостью и снисхождением друг к другу.

— Пожалуй, — насупился Кичин. — Извольте продолжать.

— Благодарю вас, — подполковник вновь обратился к Петру. — Итак, не будете ли вы любезны разъяснить нахождение у вас книжонки Маркса под названием «Восемнадцатое брюмера…», польской газеты «Роботник» и других изданий такого рода?

— Охотно. Их я купил в польском магазине на Невском проспекте. На предмет обучения польскому языку.

— Очень уж странный, предосудительный подбор.

— Почему предосудительный? Я готовлю себя к фабричной деятельности, поэтому должен интересоваться и рабочими вопросами. Что касается упомянутой вами книги Маркса, то она называется «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта». Я и решил, что это жизнеописание французского императора.

— А что оказалось?

— Не могу ответить. Не успел прочитать.

— Жаль… Там трактуется вопрос о государственности пролетариев. Но «Капитал» Маркса вы, разумеется, читали?

— Не припомню, чтобы у меня нашли другие книги Маркса.

— Зато нашли его портрет. И портрет Энгельса.

— Их я выиграл по лотерее.

— А рукописную программу для собирания сведений о фабричной жизни вы тоже выиграли?

— Ее мне дал знакомый студент. Имя его я назвать не могу. По существу самой программы повторяю: она интересовала меня, поскольку по окончании института я намереваюсь поступить на службу в фабричную инспекцию.

— Он намеревается? — засмеялся вдруг Кичин. — Да после таких дел о службе ли думать?! В лучшем случае — о Сибири.

— В Сибири я вырос, господин товарищ прокурора, — отпарировал Петр. — Там живут такие же люди, как мы с вами.

— Такие же, да не так.

— Возможно. Только я не понимаю, о каких делах вы говорите.

— Он не понимает! — снова иронически усмехнулся Кичин. — Божье дитя, которое сосет молоко Маркса, Энгельса, Каутского и других западных смутьянов…

— Действительно, — подхватил Клыков. — Поговорим об изложении «Комментариев к Эрфуртской программе» Карла Каутского. Они сделаны вашей рукой. Для чего?

— Для обучения немецкому языку. Я писал с подлинника. Со словарем. Инженер должен уметь читать литературу наиболее развитых стран, чтобы держаться в курсе всего нового.

— Но почему только социал-демократическую и марксистскую литературу? Вот ведь в списках, сделанных вами, указаны «Царь-голод», «Рабочий день», «Ткачи», а не какие-либо другие, благонадежные сочинения западных авторов.

— Досадное совпадение, господин подполковник. Видите ли, я состою в числе распорядителей нашего института по устройству народных библиотек. На мне лежит обязанность общего кассира. Заявившему о библиотеке я выдавал деньги, затем принимал отчет о купленных книгах и вносил в общий список расходов. Вероятно, при переписывании не обратил внимания на характер перечисленных вами изданий.

— Стало быть, виноваты Коробов, Лубо, Мишотин, Верещагин, записанные вами в книжке?

— Тоже нет. Это представители курсов по сбору денег на библиотеки. Покупали другие. Кто — не припомню.

— А зачем вам шесть паспортов с разными фамилиями?

— Два года назад я был в экспедиции по орошению на юге России и на Кавказе. На правах старшего собрал паспорты для расчетной ведомости. Они уже тогда были просрочены. Рабочие назад паспортов не потребовали. Так и лежат с той поры.

— Что это за Хохол, письмо к которому найдено у вас?

— Это мое прозвище. Ведь я родом из Малороссии.

— То из Сибири, то из Малороссии, — встрепенулся Кичин.

Но тут поднялся Клыков.

— На первый случай хватит! Если вы, конечно, не возражаете? — поклонился он Кичину. — Но предупреждаем, Петр Кузьмич, это присказка, сказка будет впереди.

— Святые слова, — поддакнул угрожающе Кичин.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК