9 НА МЕНЯ СВАЛИЛИСЬ ЖЕНИТЬБА И ПРОЦВЕТАНИЕ

9

НА МЕНЯ СВАЛИЛИСЬ ЖЕНИТЬБА И ПРОЦВЕТАНИЕ

В начале 1921 года я сломал ногу, делая двухчастевку под названием «Электрический дом» (The Electric House). Несчастный случай произошёл на эскалаторе, построенном на студии, из-за того, что механизм защемил подмётку моего длинного ботинка.

Эскалатор довёз меня до вершины и оттуда сбросил с высоты 12 футов. Я сломал правую ногу и не мог вернуться к работе четыре месяца.

Меня выписали из больницы, но ещё приходилось опираться на трость, когда пришло письмо от моей девушки из Нью-Йорка: «Я сейчас живу с матерью. Если тебе не безразлично, то всё, что нужно сделать, — это вызвать меня».

У нас было некое взаимопонимание больше года, но последнее время я не видел её и хотел всё как следует обдумать. В итоге я телеграфировал, что ещё недостаточно поправился, чтобы ехать в Нью-Йорк, но добавил, что Лу Энгер с женой через пару недель отправляются туда и возьмут меня с собой.

Из-за этой телеграммы начался переполох. Все Луэллы и Хедды[49] из ежедневок писали, что я еду на Запад жениться. Они не были уверены, кого выберет девушка: меня или ещё одного пылкого воздыхателя — необыкновенно разбогатевшего хозяина молочного завода из Чикаго. «Так который из них? — писали газеты. — Предпочтёт ли она кремовые торты Бастера или масло и яйца своего чикагского щёголя?» Проезжая через всю страну и на каждой остановке покупая газеты с подобным вздором, я впервые осознал власть прессы.

Я увидел свою невесту, и она с трудом вспомнила о большом богатее. У неё было только одно возражение против нашей свадьбы: она очень не хотела покидать Нью-Йорк, и её легко можно понять. Тогда, в начале «бурных двадцатых», Нью-Йорк был самым волнующим городом на свете.

— Ну что ж, пожалуй, нам надо довести дело до конца, — сказал я.

Она улыбнулась.

— О, Бастер, ты знаешь, к чему я клоню.

— Хорошо, когда и где мы поженимся? — спросил я бодрым деловым тоном.

— Давай сделаем это на следующей неделе в доме моей сестры.

Хоть я и не сказал: «Как неожиданно!» — но, конечно, подумал. Однако, если без шуток, в целом я был очень счастлив.

Кстати, после возвращения из армии я перевёз свою семью обратно в Калифорнию и с тех пор жил вместе с ними. Папа каждый день приходил ко мне на студию обедать, а остаток дня проводил за сценой лос-анджелесских водевильных театров. Вечера он заканчивал в кабачках со старыми друзьями.

После свадьбы мы с женой жили в скромном доме в Голливуде. Её семья переехала на Побережье незадолго до рождения нашего первого сына Джеймса. Он родился 2 июня 1922 года. Наш второй сын, Роберт, тоже родился в июне, двумя годами позже.

За всю свою жизнь я не встречал людей, более преданных друг другу, чем семья моей жены[50]. Они работали и думали вместе, как единая команда, без ссор или зависти. Все они любили меня, как мне кажется, и я любил их и восхищался ими. Но временами появлялось тревожное чувство, что я женился не на одной девушке, а на целом семействе. Я обнаружил, что то же самое приходило в голову и другим людям.

Моя жена, две её сестры и я посетили достаточно официальную вечеринку, которую давал Мак Сеннетт. Почётной гостьей была одна аристократка двадцати с лишним лет. Мак так впечатлился этой светской девушкой, что использовал открытое «а»[51], говоря: «May I get you a drink, my dear?»[52] — и метался вокруг неё, как престарелый французский повеса.

По доброте сердечной я решил привести в чувство дедушку фарсовой кинокомедии. Я сделал это, разозлив его, что было совсем нетрудно, могу добавить. В тот вечер я всего лишь попросил его даму потанцевать со мной, и кружил её перед ним щека к щеке.

Когда танец кончился, Мак подошёл ко мне. Он был человеком такого бешеного темперамента, что я не знал, чего ожидать. Он положил руку мне на плечо, чтобы привлечь моё внимание. Затем взглянул на кушетку, где рядом сидели моя жена, две её сестры и их мать. И долго вглядывался в их лица.

— Бастер, — сказал он, — стоит мне захотеть, и я сделаю так, что ты будешь оправдываться несколько лет.

Обычно я старался не вмешиваться в чужие отношения, но в тот вечер, разгорячённый парой бокалов виски и праведным гневом, я был спровоцирован поведением одной известной женщины, звёзды брод-вейских шоу. Она была задета вниманием, которое оказывали великосветской подруге Мака. Её муж, один из самых уважаемых режиссёров Голливуда, сидел с бокалом в руке, обдумывая свои дела. С детской обидой она подошла к нему и обвинила во флирте. Когда он стал отрицать это, она размахнулась, ударила его по щеке, потребовала свою накидку и ушла.

Я стоял возле двери, наблюдая. Она не дала мне возможности уйти с её дороги и просто оттолкнула в сторону. Я не поклонник леди, которые ведут себя не как леди, поэтому вышел в дверь следом за ней и дал ей коленом под маленький зад с такой силой, что на целый фут подбросил её в воздух. Она не вскрикнула и даже не обернулась, а продолжала идти к своей машине. И никогда не рассказывала мужу об этом инциденте. Я знаю, потому что спросил у него через несколько лет, когда они развелись.

Нечего говорить, перелом ноги оказался для меня шоком. Я воспринял его почти как личное оскорбление. Прежде я тоже очень напугался, делая «Одну неделю» (One Week) — первую двухчастевку, где играл главную роль. За исключением первой сцены, в которой я женился, весь фильм строится на моих попытках собрать складной дом для любовного гнёздышка. Соперник, в гневе из-за того, что уступил мне девушку, мстит, меняя номер моего участка, и я строю дом на чьей-то чужой собственности. Он к тому же сменил номера ящиков, в которых были упакованы части дома. Так что я выстроил дом на чужом участке, и это был самый идиотский дом, какой вам приходилось когда-либо видеть. Каждая его часть находилась не на месте. Например, входная дверь оказалась на втором этаже, и к ней не было лестницы, поэтому каждый, выходя из неё, падал прямо в сад. Это дало мне возможность сделать сенсационное падение. Чтобы уменьшить силу удара, мы вырыли в саду глубокую и очень широкую яму, заполнили её соломой, а сверху положили дёрн. Лужайка смотрелась целой, но завибрировала, как бумага, когда я упал на неё. В тот момент я ничего не почувствовал, кроме сотрясения. Это было за два часа до конца работы, и я завершил съёмочный день.

Но, переодеваясь, обнаружил, что мой левый локоть увеличился вдвое, так, что я даже не мог надеть пиджак. Другой локоть, спина и оба плеча тоже быстро опухали.

Эл Гилмор, тренер моей бригады, отправил меня под душ с самой горячей водой, какую я мог вынести, и продержал там пятнадцать минут. Потом он велел стоять под ледяным душем примерно столько же. Когда я обсох, Эл растёр меня оливковым маслом, чтобы не слезла кожа от мази для лошадей, которую он нанёс позже. От такого лечения мало-помалу отёк начал спадать.

Я оделся, чтобы ехать домой, и Эл сказал: «Выспись как следует. Лишние одеяла не потребуются — эта лошадиная мазь тебя согреет». Эл был прав.

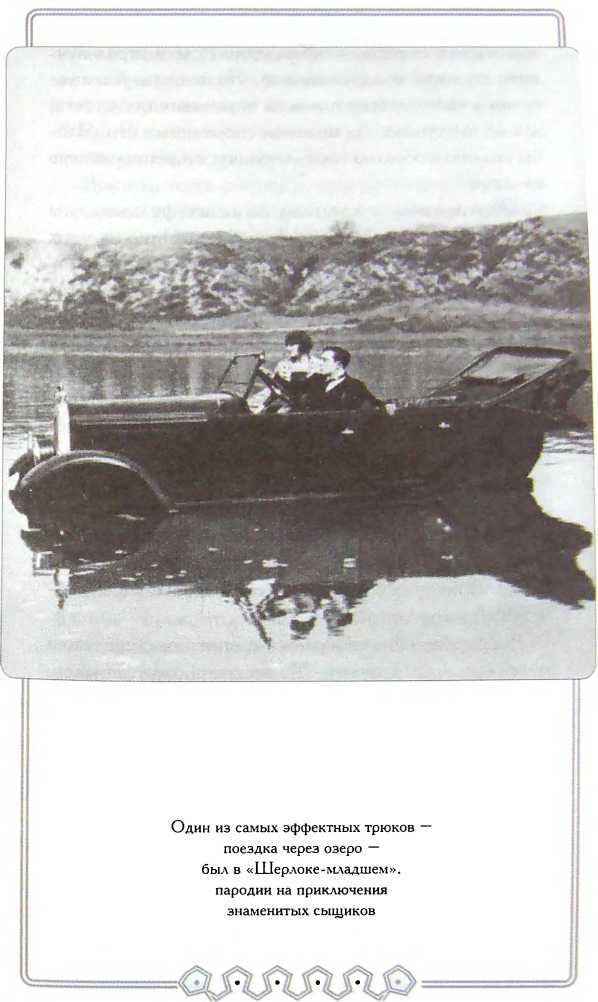

Через пару лет я сломал шею, делая «Шерлока-младшего» (Sherlock Jr.), но даже не знал об этом, пока не прошло довольно много времени. Однажды я проходил осмотр у своего врача, и он спросил, где я получил перелом, который, конечно, уже полностью зажил. Мне пришлось подумать некоторое время, прежде чем я понял, что это было в одном из эпизодов «Шерлока младшего».

В нём я бежал по крыше поезда и цеплялся за верёвку, свисавшую с водонапорной башни, чтобы по ней спуститься на землю. Так начинался гэг со струёй воды.

Но мы недооценили мощь воды, которая обрушилась на меня из десяти дюймовой трубы. Струя ударила меня так сильно, что руки разжались, я упал спиной на пути и ударился шеей о стальной рельс. Думаю, тренированность — единственное, что позволяет человеку разгуливать, не зная, что у него сломана шея.

Делая другую полнометражную комедию — «Навигатор», я почти задохнулся, экспериментируя с новым водолазным костюмом. На этот раз меня спасла не тренированность, конечно, а вмешательство одного проворного сотрудника. По замыслу гэга я курил сигарету, а девушка пыталась надеть на меня водолазный шлем. Сигарета оставалась у меня во рту, пока я тянулся, пытаясь ей помочь. Случайно девушка наполовину завинтила шлем, и сигаретный дым вызвал у меня отчаянный кашель. К счастью, Эрни Орзатти, бейсболист из «Сент-Луи Кардинале», работавший с нами, заметил, в какую переделку я попал, и вовремя отвинтил шлем.

После женитьбы моя актёрская карьера процветала. Я выполнил заказ на восемь двухчастевок для «Метро», и Джо Шенк оформил контракт на ещё дюжину для «Ферст нэшнл» — компании, организованной независимыми владельцами кинотеатров. Они пытались устроить так, чтобы Цукор, Лоу и другие владельцы сетей не могли контролировать всё голливудское кинопроизводство.

Мне по-прежнему нравилось делать бурлеск и пародию больше, чем что-либо другое. В одной из первых двухчастевок для «Ферстнэшнл» — «Театр» (The Playhouse) — я подшутил над привычкой Тома Инса, выдающегося режиссёра, в титрах указывать своё имя на всех должностях, какие только возможны на съёмках. Я сделал это, сказав оператору снять Бастера Китона на сцене и в оркестре, играющим на всех инструментах. Я же был и дирижёром. В публике сидели дополнительные Бастеры Китоны. В 1921 году потребовался операторский трюк, никогда не применявшийся раньше. До тех пор двойная экспозиция, когда звезду показывали на экране дважды в одно и то же время (обычно играющую близнецов), заставляла публику задохнуться от восхищения. Это считалось техническим чудом. Но мой оператор сумел показать одновременно девятерых различных Бастеров Китонов.

В «Ледяном Севере» (The Frozen North), снятом на следующий год, я пародировал Уильяма С. Харта, великую звезду вестернов. Одно время Харт уступал по популярности только трём актёрам: Чаплину, Фербенксу и Мэри Пикфорд. В 1922 году он всё ещё был одним из великих. Билл, однако, не был киношным красавцем ковбоем и воспринимал себя и своё искусство достаточно серьёзно. В своих фильмах он не распевал песен, не насвистывал, не горланил йодлем и одевался не как какой-нибудь Дэн-Щёголь с Великих равнин.

Ребёнком он жил на Границе[53] и старался в своих картинах показать старый Запад, каким его запомнил. Салуны в фильмах Харта были теми развалюхами, которые он там видел. Люди, сидевшие в них за выпивкой и покером, время от времени перестреливаясь, вели себя как существа, в равной мере состоящие из добра и зла. Сам Билл играл то, что называют «славным негодяем».

В юности Билл покинул Запад, чтобы стать актёром. Он играл Шекспира, разъезжал с Моджейской,[54] появился в первом «Бен Гуре» 1908 года в роли злодея Мессалы. Всё это привило ему некоторый вкус к переигрыванию. Билл не романтизировал старый Запад, но всячески лукавил со своим славным негодяем, наделяя его многими фантазийными чертами. Он сворачивал сигары из «Дарэмского быка» одной рукой, носил шляпу «стетсон», закрепив её под подбородком кожаным ремешком. Это шло его худому орлиному лицу, но ни один настоящий ковбой, насколько я знаю, так не носил. Настоящие ковбои к тому же не палят по всяким подонкам сразу из двух стволов, как делал Билл на экране. Но главное, чего они никогда не делали в жизни и что он особенно любил, — это плакать. Примерно с 1918 года в каждом фильме Харта была, по крайней мере, одна сцена, где Билл не выдерживал и беззастенчиво лил глицериновые слёзы по своим худым мужественным щекам.

В пародии на Билла Харта я добился смеха, когда в начале фильма вышел из станции нью-йоркской подземки прямо в середине замёрзшего озера Доннер. Как Билл, я привязал свою шляпу кожаным ремешком под подбородком, и на каждом бедре у меня висел шестизарядник. Я делал тщетные попытки свернуть сигару одной рукой.

Но в фильме был один гэг, увидев который Билл Харт взорвался. Я прихожу домой и обнаруживаю обнимающуюся пару. Я не могу видеть их лиц, но уверен, что это моя жена с любовником. Потрясённый, я бледнею и в конце концов не выдерживаю. Огромные глицериновые слёзы катятся по моему лицу. Как будто говоря: «Лучший победил», я безнадёжно пожимаю плечами и отворачиваюсь.

Да, я поворачивался и уходил, но, дойдя до двери, оглядывался и видел, что они целуются. Это слишком невыносимо даже для такой презренной твари, как я. Вытащив оба ствола, я пристрелил их как собак. Но они не упали, как собаки, они встали, повернулись вокруг и только тогда повалились мёртвыми на пол.

Переполненный сознанием власти, я по-хозяйски шёл обратно посмотреть на них. Равнодушно глядя на незнакомца, разрушившего мою семью, я жестоко отпихивал его безжизненное тело в сторону. И собирался так же пнуть труп своей жены, пока не взглянул на её лицо. Это была не моя жена. Это была какая-то другая женщина, которую я никогда не видел раньше. На экране появлялся титр: «Боже мой! Я ошибся домом».

Конечно, посмотрев фильм, поклонники Билла догадались, что я пародировал их кумира. Как опытный актёр, Билл должен был понимать, что пародируют только успешные вещи, а не провалы, и я имитировал его потому, что хотел немного побыть Биллом Хартом на экране.

Балетные танцоры и тенора считались самыми вспыльчивыми артистами. Я изображал и тех и других, не задевая их чувств. Однажды, когда я был подростком, мы играли в одной водевильной программе с Павловой — величайшей балериной мира. Я изобразил её классического «Умирающего лебедя», и Анне Павловой понравилось.

Но Билл Харт, отважный западный шериф, не мог этого принять. Наши общие друзья сказали мне, что он не обратил внимания на ремешок под подбородком, стрельбу из двух револьверов или кутерьму, которую я устроил из его трюка со скручиванием сигары одной рукой.

Что действительно задело Билла, сказали они, — это моя насмешка над его плачем. Уверен, что в глубине души он знал, как притворно выглядел, но, возможно, делал так, лишь бы доказать, что поклонники одобрят любые его действия на экране. Билл не разговаривал со мной два года, после того как увидел этот фильм.

Я очень любил другую двухчастевку, снятую для «Ферст нэшнл». В ней рассказывалась история человека с женой и двумя детьмя, который построил двадцатифутовую лодку в своём подвале, а потом обнаружил, что она слишком велика, не проходит в дверь, и ему пришлось выламывать стену. Но после всех хлопот лодка потонула, как только была спущена на воду.

Конец фильма можно истолковать благоприятно: моя плоская шляпа героически плавает на поверхности так, будто я разгуливаю прямо под ней.

Для «Ферст нэшнл» я сделал одиннадцать из двенадцати картин и приступил к последней, когда Джо Шенк получил телеграмму от Джона Д. Вильямса, президента компании:

мы не хотим возобновлять контракт Китона тчк мы больше не можем заниматься его короткометражными фильмами

Шенк принёс её мне.

— О’кей, — сказал я ему, — окажу им особую милость! Я не стану снимать для них последний фильм.

— Бастер, — отвечал Джо, — контракт обязывает тебя сделать двенадцать фильмов. Я могу справиться с ситуацией, только если ты не откажешься делать для них последнюю картину.

— Но если они говорят, что не хотят заниматься, мой ответ: отлично, я сделаю вам одолжение и не стану вас беспокоить двенадцатой картиной.

Я объяснил, что мистер Вильямс ставит меня в то же дурацкое положение, что Мартин Бек, когда, стоя в кулисах, говорил папе: «Насмеши меня!»

— Как я могу насмешить человека, — спросил я, — который говорит, что не хочет заниматься моими комедиями? Зачем я должен это делать?

Позднее, когда Шенк встретил мистера Вильямса, тот признался, что телеграмма была блефом и они послали её, чтобы предотвратить наши просьбы о дополнительных средствах. Оказалось, мистер Вильямс сам себя перехитрил, потому что я так и не сделал двенадцатую короткометражку для «Ферст нэшнл».

Примерно в то же время Лоу дал понять, что хочет от меня больших фильмов и его компания «Метро» будет их распространять.

Работая со своей бригадой на собственной студии, я сделал несколько успешных картин. Первая, выпущенная «Метро», называлась «Три эпохи», вторая — «Наше гостепримство» (Our Hospitality). Как я упоминал, производство почти всех моих полнометражных фильмов стоило от 200 до 220 тысяч долларов и вместе с платой за распространение их стоимость возрастала до миллиона. Огромные прибыли оправдывали наши затраты, которые были на 20–30 % больше, чем стоила в те времена средняя драматическая картина.

Новая сделка позволила мне снимать два больших фильма в год: один — для весеннего показа, другой — для осени. Съёмки занимали около восьми недель (на двухчастевки уходило три). Новый график оставлял больше времени на построение сюжета и подготовительные работы. На монтаж уходило от двух до трёх недель, и три недели оставалось между окончанием одного фильма и началом другого.

В одной или двух поздних короткометражках я пытался ввести сложную сюжетную линию, но это было не всегда возможно, и чем быстрее в коротком фильме начинались гэги, тем лучше.

Вскоре я обнаружил, что большой фильм должен показывать убедительных персонажей в ситуациях, понятных публике. Лучшая формула, которую я нашёл, заключалась в том, что начало показывало обычную ситуацию, может быть, с небольшим добавлением неприятностей, но не таких, чтобы публика не могла смеяться. Это позволяло нам яснее обрисовать персонажи, попадающие в не слишком трудные переделки. Наши персонажи оказывались в серьёзном положении в последней, третьей части, что вызывало большой смех, и он всё нарастал, когда героям угрожала катастрофа. Я никогда не повторял гэг и не использовал одни и те же сюжетные ходы, если их нельзя было замаскировать до неузнаваемости.

Часто сюжет основывался на мелодраматической ситуации, как в «Навигаторе», где шпионы одной державы отправили дрейфовать пароход, купленный враждебным государством. Но история не обязательно должна быть серьёзной. Хороший пример легкомысленного сюжета — «Колледж», где я играл лучшего студента, обнаружившего, что не пользуется успехом у своей девушки и всех остальных после того, как он выступил с порицанием спортивных игр. Чтобы получить обратно свою девушку, он решил налечь на спорт.

Обратившись к съёмкам больших фильмов, мы столкнулись с целой обоймой проблем. Одно из моих первых решений было прекратить швыряние тортов. Мне показалось, что к тому времени, а это был 1923 год, публика достаточно на них насмотрелась. Как бы там ни было, торты выглядели неприятно, и с тех пор ни один торт не был брошен в полнометражном фильме Бастера Китона.

Мы перестали использовать то, что называют невозможными или мультипликационными гэгами. Они очень смешны в коротком мультфильме, а иногда в двухчастевке. В качестве иллюстрации привожу один из моих собственных, который я использовал в короткометражном фильме «Трудная судьба» (Hard Luck). В конце его я отправляюсь плавать в фешенебельный загородный клуб.

Вокруг бассейна собирается элегантное общество и много красивых девушек. Желая впечатлить девушек, я взбираюсь на трамплин и несколько минут пробую его, разминаю мышцы, внимательно измеряю взглядом расстояние в 36 футов от трамплина до воды. После всего этого я прыгаю «ласточкой», но промахиваюсь и обрушиваюсь на ближайшую цементную дорожку, пробив в ней такую большую яму, что исчезаю из виду.

После затемнения на экране появляется титр: «Через несколько лет» — и снова показан бассейн в загородном клубе, но весь клуб разрушен и пуст, а в бассейне нет воды. В этот момент я вылезаю из ямы в цементной дорожке. На мне костюм китайца и косичка, и я помогаю вылезти из ямы своей жене-китаянке и детям. В пантомиме указываю на трамплин, затем на пробитую яму, и мы все смеёмся.

Зрители тоже смеялись, выходя из кинотеатра, но подобные гэги я никогда не использовал в больших фильмах, потому что такое не может произойти в жизни — это был невозможный гэг.

Если в полнометражном фильме мы старались делать всё так, как задумано, зрители были с нами и верили показанным персонажам. Но стоило дать невозможный гэг, и мы как бы говорили: «Первоапрельский дурачок!» или «Простак!» — зрителям было трудно поверить в наш сюжет.

Позже я усвоил ещё одну любопытную вещь: стоило заинтересовать публику действиями героя, как она яростно отвергала всё, что ему мешает. Неважно, какой великолепный гэг при этом вы ей даёте.

Это открылось мне через несколько лет, во время предварительного показа моего самого кассового фильма «Навигатор». Я считаю «Навигатор» и «Генерал» двумя лучшими фильмами, какие когда-либо делал. В одной из сцен «Навигатора» мы с девушкой были одни на корабле, севшем на мель вблизи острова, кишевшего каннибалами. Ради нашего спасения я спускался под воду в водолазном костюме и делал героические попытки починить корабль.

Работая изо всех сил, я устроил несколько гэгов, которые публика полюбила: поставил на дне в песок железную загородку с надписью «Осторожно, здесь работают», поймал рыбу-меч и, когда другая рыба-меч атаковала меня, отбивался от неё первой рыбой. Там же, на дне моря, я испачкал руки и вымыл их в ведре с водой. Обнаружив, что забыл клещи, я подобрал омара и перекусил проволоку его клешнёй.

Провалившийся гэг был моим любимым и дорого стоил. Как только мы его придумали, я заказал в реквизитном отделе 1200 резиновых рыб, каждая длиной 14–15 дюймов. Они подвешивались на нитках, невидимых для публики. Мы использовали большой механизм, похожий на печатный станок для газет, чтобы заставить их двигаться перед камерой. Эффект, которого мы добились, — огромный косяк рыбы, плывущий в спокойном течении. Подплыла одна большая рыба, но не смогла пробраться через косяк. Чтобы решить проблему, я снимал с камня морскую звезду, сажал себе на грудь и начинал управлять рыбьим движением, как подводный постовой на перекрёстке. Держа руку так, чтобы большая рыба смогла проплыть, я и сделал этот гэг. Поток рыбы остановился, большой приятель проплыл, и я махнул косяку, велев им двигаться дальше.

По-моему, это был мой лучший гэг, и я по-прежнему очень люблю его. Когда мы показали его, анонсируя грядущую премьеру «Навигатора», публика хохотала. Но на предварительном показе всего фильма в Лонг-Бич он не вызвал ни смешка. То же случилось, когда мы испытывали «Навигатора» в театрах Риверсайда и паре других соседних городов.

Потребовалось много времени, чтобы понять, почему провалился такой изумительный гэг. Один из моих гэгменов, Клайд Бракман, был так ошеломлён, что почти зарёкся от спиртного. Мне всегда была интересна эта проблема: почему публика отвергает такие стопроцентно успешные вещи. Я гадал: может быть, это оттого, что люди слишком хорошо разобрались в механизме трюка, чтобы веселиться, или была какая-то другая причина? В следующий раз мы снопа показали его отдельно от фильма, и он опять всем поправился, что дало мне приемлемый ответ: другие гэги нравились зрителям, видевшим весь фильм, потому, что они не мешали моей работе по спасению девушки. Но, управляя подводным движением, я прервал процесс спасения и занялся тем, что не могло нам помочь. Я выбросил гэг. Ничего не оставалось делать. Некоторые из моих сотрудников думали, будто он провалился потому, что был слишком затейливым. Но я по-прежнему уверен: он погиб из-за того, что показывал героя, прервавшего спасательные работы.

С того дня я осознал, что мои полнометражные комедии добьются большего успеха, если публика воспримет сюжет достаточно серьёзно и будет переживать за меня, пока я упрямо борюсь с нагромождением неприятностей.

Ещё была проблема времени. Так же, как в водевиле, вы не добьётесь смеха, если дадите гэг слишком быстро или в другом случае слишком медленно.

Разница была в том, что на сцене у вас есть возможность проверять и перепроверять ваш комедийный материал на живой публике. Кинозрители видят гэг или сценку уже после того, как всё снято, смонтировано и уложено в коробку. Переснимать материал и переделывать гэги часто оказывалось слишком дорого, и тогда родилась идея вспомогательных или альтернативных гэгов.

В те годы, когда мы пытались сообразить, что заставляет зрителей смеяться и почему, был один необыкновенный комик, сделавший множество успешных одно- и двухчастевок. Его звали Ларри Семон, и он так странно выглядел, что мог сойти как за сумасшедшего, так и за пришельца из космоса. Его фильмы сочетали в себе мультипликационные гэги, фантастические гэги и фарсовые сюжеты.

Чаплин, Ллойд и я не умели делать такие смешные двухчастевки, как Ларри. Но стоило зрителям отойти от кинотеатра на полквартала, как они не могли вспомнить, над чем смеялись, хотя перед этим бились в конвульсиях под чарами Семона. Скажу, что так получалось из-за невозможных гэгов. Я уверен, что в человеческой памяти остаются только те вещи, которые можно представить происходящими с реальными людьми.

По тем же причинам это верно в отношении большинства словесных гэгов. Боб Хоуп — один из смешнейших людей на свете. Он может сразить вас колким сарказмом и блестящими остротами, но сколько шуток вы вспомните через пять минут после того, как время его шоу в эфире закончится?

Люди говорили о зрелищных гэгах из наших немых комедий неделями и месяцами. Некоторые наши поклонники, теперь уже пожилые, по-прежнему их помнят. На днях я разговаривал с одним из этих людей и упомянул фильм «Ученик мясника», первый, в котором я появился.

— Минуту, — сказал он, — не тот ли. где на крючке висела енотовая шуба и Фатти Арбакл надевал её. когда заходил в большой холодильник в лавке, и снимал, выходя обратно?

Он был прав, хотя видел фильм всего один раз — в 1917-м, сорок два года назад.

В газетах много писали о необыкновенном объединении 1924 года, когда компания Лоу «Метро» купила студию Голдвина в Калвер-Сити, но меня потрясло, что одна деталь сделки до сих пор не была обнародована. А именно: как величайшая киностудия получила своё название.

Первым решением Маркуса Лоу было назвать её «Метро-Голдвин», но Луис Б. Майер, независимый продюсер, рвался участвовать в большой сделке. Для торга он приберёг три козыря, вернее, так ему казалось. Козырями он считал эксклюзивные контракты с двумя звёздами: Анитой Стюарт и Милдред Харрис-Чаплин, отвергнутой женой Чарли, а также с одним юным гением по имени Ирвинг Талберг. Майер недавно забрал Талберга, тогда 23-летнего, с «Юниверсал», где тот начал свою карьеру как посыльный.

Майер испытал настоящий шок, выяснив, что Лоу не нужны его звёзды. Единственный, кого он хотел для своей компании больше любой звезды, был блестящий молодой Талберг. К тому времени Лоу сильнее, чем когда-либо, убедился, что ключом к кассовому успеху были хорошие сценарии. Его друзья с «Юниверсал» рассказывали, что у Талберга огромные сценарные способности, он может отбирать материал и умеет работать без разногласий с самыми раздражительными сценаристами.

Торги в Нью-Йорке между Майером с одной стороны, Лоу и Ником Шенком — с другой окончились тем, что Майер стал вице-президентом и менеджером нового концерна, Талберг — вторым вице-президен-том и главным продюсером.

Как только это уладилось, Луис Б. Майер сказал:

— Почему вы не берёте моё имя в название фирмы?

— А зачем? — спросил Ник Шенк. — Маркус и я не вставляем свои имена в название.

— Но это даст мне гораздо больше вдохновения для напряжённой работы, — спорил Майер, — и к тому же три имени звучат более впечатляюще, чем два. Слушайте! — Они приготовились, и он сказал: — «Метро-Голдвин», — сделал паузу, и в следующий момент: — «Метро-Голдвин-Майер!» — Потом заметил: — Разве вы не слышите, какой класс дают три имени, какую солидность и оригинальность? То же самое, что «Харт, Шаффнер и Маркс». «Харт-Шаффнер» совсем не звучит, «Шаффнер-Маркс» тоже. Но «Харт, Шаффнер и Маркс»! В этом что-то есть. И посмотрите, какой фирмой они стали с тремя именами вместо двух.

И конечно, только было объявлено о слиянии, как стало известно, что новую студию назовут не «Метро-Голдвин», а «Метро-Голдвин-Майер»!

Со временем Луис Б. Майер стал самым высокооплачиваемым администратором в мире с ежегодным доходом более миллиона долларов. Если правда, что нельзя смеяться над миллионом долларов, то уж тем более нельзя над миллионом в год. Но кроме административных талантов, Майер был лучшим продавцом в киноиндустрии. Он доказал это в тот день, когда впихнул своё имя в «Метро-Голдвин-Майер» — торговую марку, ставшую символом изящества в кино для всего мира.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

I У МЕНЯ ЕСТЬ СОБАКА, У МЕНЯ БЫЛИ КУРЫ

I У МЕНЯ ЕСТЬ СОБАКА, У МЕНЯ БЫЛИ КУРЫ Быть может, вы охотник?Быть может, у вас есть куры?Быть может, вашей охотничьей собаке случалось — когда она действовала с самыми лучшими намерениями и считала, что имеет дело с фазанами или куропатками, — душить ваших кур?Последнее

Женитьба

Женитьба С самого рождения Александра у Екатерины возникла мысль оставить русский трон внуку в обход сына. Есть сведения, что она составила официальное завещание на этот счет. Еще действовал закон Петра I, что новый государь назначается предшествующим по своему

Мир и процветание

Мир и процветание Папа Бенедикт XVI развенчал британского премьер-министра Брауна, сменившего Тони Блэра, которого я знал и с которым как-то раз пообщался несколько минут в перерыве между заседаниями на Второй конференции ВТО в Женеве 10 лет назад. После выступления Блэра я

Андрею Мягкову на его надпись на стыке стены и потолка ресторана МХАТа: «Кто любит МХАТ больше меня, пусть напишет выше меня»

Андрею Мягкову на его надпись на стыке стены и потолка ресторана МХАТа: «Кто любит МХАТ больше меня, пусть напишет выше меня» И Микеланджело творил под потолком. Для вас обоих это место свято. Лишь Бубка мог — и то с шестом — Побить твою любовь ко МХАТу. Какое откровенье

Женитьба

Женитьба В 1942 году, находясь с гастролями в Новосибирске, Мессинг познакомился со своей будущей женой. Однажды после концерта к нему за кулисы прошла молодая симпатичная женщина.– Спасибо вам за выступление, Вольф Григорьевич. Мне все понравилось, кроме одного.

«Скажи, что любишь меня!», или «Люби меня…»

«Скажи, что любишь меня!», или «Люби меня…» 1Сентябрь в Венеции — время утонченной печали и внезапно прорывающегося ликования. Все зависит от движения туч. Мгновение назад темные под сумрачным небосводом каналы и палаццо вспыхивают в лучах прорвавшегося солнца с

ЖЕНИТЬБА

ЖЕНИТЬБА Как в жизни, так и в смерти... Трудно найти таких друзей. Но нужно — и можно. И вот какие-то новые события и проблемы увлекли его, и уже не кольцами Сатурна занят молодой профессор, а обручальными кольцами и сопутствующими проблемами... Друг нашелся там, где Джеймс

ЖЕНИТЬБА

ЖЕНИТЬБА Перевяжем тетрадки в толстых кожаных переплетах бечевой, снесем в архив, пусть историки через 200 лет разбирают детские кляксы. Великие князья окончили курс геометрии, алгебры, географии, истории, порядочно прочитали отрывков из произведений древнеримских и

3 Неприятности и процветание

3 Неприятности и процветание Стоило чете Кристи переступить порог своей лондонской квартиры, как сразу началась полоса невезения. «Империал энд Форин Корпорэшн» не сохранила за Арчи занимаемую им прежде должность, он лишился работы, а также и перспектив найти новую.

«У меня есть такие преступления, за которые меня можно расстрелять...»

«У меня есть такие преступления, за которые меня можно расстрелять...» Письмо Сталину«Дорогой тов. Сталин!23 ноября после разговоров с Вами и с тт. Молотовым и Ворошиловым я ушел еще более расстроенным. Мне не удалось в сколь-нибудь связной форме изложить и мои настроения, и

Женитьба

Женитьба В 1476 году в лиссабонском монастыре Всех Святых находилась на воспитании Фелипа Моньис. Дед Фелипы, генуэзский дворянин Бартоломео Палластрелли, переселился в Португалию еще в начале XV века. Здесь он принял имя Перестрелло. В 1425 году, после ряда смелых морских

Женитьба

Женитьба В январе 1921 года у Кирилла разболелась рана, полученная в боях на Южном фронте. На время болезни он попросил руководство академии отпустить его в краткосрочный отпуск с выездом в Судогду. Просьбу мотивировал необходимостью устройства личных дел.Кирилл мечтал о

Женитьба

Женитьба В начале октября 1899 года Иван Константинович предложил Спендиарову-отцу построить в недавно приобретенном ялтинском доме «художественно-музыкальную залу», где бы он мог выставлять картины, а Александр Афанасьевич — исполнять свою музыку. Но спустя месяц в

Женитьба

Женитьба Как известно, хорошие книги в СССР были большим дефицитом. Для того, чтобы подписаться на собрание сочинений многих писателей, надо было выстоять очередь в магазин подписных изданий. Причем число подписок было ограниченным и намного меньше количества желающих