15 ВСЁ ХОРОШО, ЧТО ХОРОШО КОНЧАЕТСЯ

15

ВСЁ ХОРОШО, ЧТО ХОРОШО КОНЧАЕТСЯ

У Чарли Чаплина настолько живой, игривый и интуитивный ум, что его трудно удивить. И всё же мне удалось застать его врасплох по крайней мере два раза.

Впервые это произошло в один вечер в 1920 году, когда Чарли пил пиво у меня на кухне. Он с величайшим восторгом отзывался о новинке под названием «коммунизм», о которой недавно услышал. Он говорил, что коммунизм всё изменит и упразднит нищету. Здоровый будет помогать больному, а богатый — бедному.

— Всё, чего я хочу, — говорил он, стуча по столу, — чтобы у каждого ребёнка было достаточно еды, обувь на ногах и крыша над головой!

Естественно, это поразило меня, и я спросил, подумав минуту или две:

— Но, Чарли, ты знаешь кого-нибудь, кто бы этого не хотел?

Чарли выглядел изумлённым, а затем расплылся в своей удивительной улыбке и стал смеяться над собой. Я сам прожил всю жизнь, почти не зная о политике, и хотел, чтобы мой старый друг сделал то же самое. Теперь он должен знать, что коммунизм, где бы его ни практиковали, не имеет ни малейшего сходства с той милосердной системой, которую он мне описывал 40 лет назад.

Не думаю, что Чарли знает о политике, истории или экономике больше меня. Как и я, он познакомился с гримировальной салфеткой раньше, чем вылез из пелёнок, и ни у кого из нас не было времени учиться чему-нибудь, кроме шоу-бизнеса. Но Чарли упрямый человек, и, когда его право положительно отзываться о коммунизме было оспорено, он попросту упёрся намертво.

В то время, когда я это пишу, ходят слухи, что Чарли хотел бы вернуться в Америку. Надеюсь, он вернётся. И ещё больше надеюсь, что он сдержит обещание снова начать снимать фильмы. Потому что никто, кроме Чарли с его маленьким бродягой, не заставлял смеяться такое великое множество людей. И ещё никогда в истории люди не нуждались так сильно в ком-нибудь вроде бродяги Чарли, чтобы забыть свои страхи и неприятности.

Неприятности Чаплина начались, как только он стал воспринимать себя серьёзно. Это случилось после съёмок «Парижанки» (A Woman of Paris)[66]. Большинство забыли этот фильм, но то был первый раз, когда намёк использовался на экране для выражения идеи.

Если Чарли хотел показать публике, что его героиня в исполнении Эдны Первиенс садится на поезд, он делал это при помощи тени картонного поезда и шестифутового купе вагона первого класса. Желая внушить зрителям, что она стала любовницей светского щёголя, изображённого Адольфом Менжу, Чарли просто показывал, как Менжу открывает дверь её дома своим ключом, а потом достаёт чистый воротничок из бюро.

Это вошло в историю кино. Но боюсь, что лавина восхвалений блестящей режиссуры Чарли вскружила ему голову. На свою беду, он поверил тому, что о нём писали критики. Они называли его гением — что я не собираюсь отрицать, — и с тех пор Чарли Чаплин, божественный клоун, пытался вести себя, думать и говорить как интеллектуал.

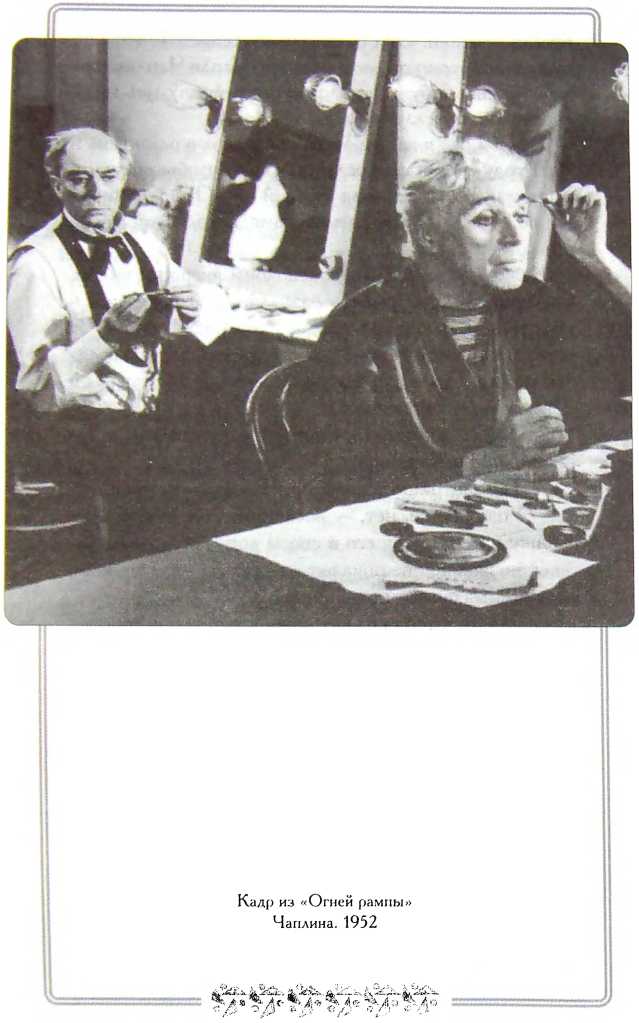

Второй раз я застал Чарли врасплох в один день в 1951 году, когда он послал за мной, чтобы обсудить совместную работу над сценой в «Огнях рампы» (Lime Light) — последнем фильме, который он снял в этой стране.

Казалось, он был поражён моим внешним видом. Он явно ожидал увидеть развалину в физическом и умственном плане, но я был в отличной форме. Я всего лишь жил в Нью-Йорке 4 месяца, делая в среднем по два ТВ-шоу в неделю. Так что я преуспевал и выглядел соответственно.

— Чем ты занимался, Бастер? — спросил он. — Ты так хорошо выглядишь.

— Ты смотришь телевизор, Чарли? — спросил я.

— Упаси боже, нет, — воскликнул он, — я его ненавижу и не допущу его в своём доме. И есть же актёры, позволяющие показывать себя на этом вшивом, мерзком, маленьком экранчике!

— Чарли, у тебя его нет даже в детской комнате?

— В самую последнюю очередь. Уна и так намучилась с этими маленькими вёрткими проказниками. Они очень милые, но такие непослушные. С ними не справишься, если позволишь им смотреть всякий хлам по телевидению. Его бы стоило уничтожить. Оно разрушает всю страну.

А потом спросил снова:

— Но, Бастер, скажи мне, как ты умудрился остаться в такой хорошей форме? Что делает тебя таким бодрым?

— Телевидение, — ответил я.

Он запнулся, задохнулся, покраснел и сказал:

— Теперь перейдём к сцене, которую сделаем вместе.

ТВ больше не упоминалось в течение трёх дней, пока мы снимали сцену в «Огнях рампы», где я играл почти слепого пианиста, а он — скрипача.

ТВ возродило меня как актёра. К 1949 году, за исключением случайной подённой работы — а мне казалось, что она становится всё более случайной, — я не гримировался для съёмок почти пять лет. Летние театры не делали мне предложений с 1941 года, когда я был в турне с «Гориллой». Самый крупный ангажемент был у меня тогда же, в 1941 году, — четырёхнедельные выступления в качестве звезды знаменитого парижского цирка.

Так что в декабре 1949 года у меня было одно из сильнейших переживаний за всю жизнь, когда я получил возможность делать собственное еженедельное ТВ-шоу на KHJ, телестудии лос-анджелесской «Таймс». К тому времени я почти оставил надежду по-настоящему вернуться к актёрской работе. Я подчёркиваю слово «почти», потому что ни один человек, в чьих жилах течёт актёрская кровь, никогда не согласится с мыслью, что с ним покончено, — неважно, что он говорит другим людям. Нет, в глубине души я в это не верил даже после стольких лет ничтожных достижений, отсутствия удачи и множества ошибок.

«Шоу Бастера Китона» пользовались успехом, но только на Западном Побережье, где оно постепенно вышло на первое место среди комедийных программ. В те дни продать голливудское шоу в национальную телесеть можно было только с кинетоскопами[67], а в эти штуки было очень тяжело смотреть восемь или десять лет назад. И моё шоу так и не было продано спонсору как аттракцион «от побережья до побережья».

Думаю, всё могло обернуться иначе, если бы я подождал всего два года, но я, конечно, не хотел ничего ждать.

Однако было важно, что моё появление в местных телешоу подогрело интерес продюсеров в других сферах. Я сделал около 23 ТВ-шоу в 1950-м и ещё 17 в 1951 году. В день выхода заключительного шоу 1951 года мы с Элинор отправились в Париж отрабатывать повторный ангажемент в цирке. Выступление было таким успешным, что я получил другой четырёхнедельный ангажемент в течение того года.

В европейских цирках работают не под тентом, а на аренах, более похожих на огромные круглые театры. Вы выступаете в центре арены, на которую выходите по тем же широким коридорам, где водят слонов и других животных.

В 1947-м, через два года после окончания войны в Европе, немецкие акробаты, жонглёры, клоуны и эквилибристы не выступали, потому что во французской столице ещё слишком велико было ожесточение против недавнего врага. Но в 1950-м немцы вернулись в Париж.

В появлениях собственной персоной перед европейской публикой был ещё один волнующий момент: казалось, многие из тех, кто пришёл увидеть меня, вспоминали мои фильмы с любовью. Я делал скетч, изображавший дуэль, изначально сыгранный во «Влюблённом водопроводчике».

Мне платили 3500 долларов в неделю, но французские законы, под действие которых мы попали, запрещали иностранцам вывозить больше половины заработков из страны. Такое ограничение дало нам с Элинор повод пожить как царственные особы в отеле «Георг V», даже не сознавая своей расточительности.

Для повторного ангажемента в 1950 году я сделал вместе с Элинор скетч из моего последнего немого фильма «Брак назло» (Spite Marriage). Раньше она не играла, а только работала танцовщицей, но с первых выступлений у неё так хорошо получилось, что мне никогда не требовалась другая партнёрша. Этот скетч мы потом много раз исполняли на ТВ и в моих выступлениях с летними труппами в роли Эрвина, таинственного ипподромного гандикапера[68] в пьесе «Трое на лошади» (Three Men on a Horse).

Скетч[69] показывал, как мы приходим домой на брачную ночь, слегка пьяные, но гораздо больше обессилевшие от переутомления. Элинор слабеет и падает на пол. Остальная часть скетча изображает мои попытки уложить её в постель. Элинор весит 110 фунтов и никогда не прибавляла ни унции. Я благодарю за это небо, потому что в номере, идущем шестнадцать или семнадцать минут, я должен был споткнуться, неся её на руках. В тот же год мы играли его 12 недель в итальянских театрах.

В 1951 году я сделал менее напряжённый скетч под названием «Парковая скамейка», но во время выступлений произошло нечто более напряжённое, чем всё, что с нами когда-либо приключалось.

Пока мы были в море, европейский представитель моего агента, не известив меня, устроил мне двухнедельный ангажемент в Королевском цирке в Брюсселе. Он должен был начинаться сразу же после парижских выступлений. Мой гонорар был на 600 долларов меньше того, что я получил от французского шоумена.

В европейских цирковых кругах пока ничего не слышали о «Мэйсиз», не говоря уже о «Гимблс»[70]. В любом случае, узнав о брюссельском ангажементе, французский шоумен полез на стену. Он, кажется, думал, что я граблю его, позволив ему оплатить переезд из Голливуда и обратно, а потом работая за меньшие деньги для цирка, который ничего не выделил на дорожные расходы.

В качестве выхода из положения он предлагал понизить мой гонорар до брюссельской цифры. Когда я отказался, он предложил мне ещё 2 недели выступлений с условием, что я отменю бельгийский ангажемент. Я, конечно, не мог сознательно так поступить, и следующим решением месье было пойти в полицию.

В тот вечер, вернувшись в номер, мы обнаружили там жандармов. Они описывали всю нашу собственность, вплоть до зубных щёток и сетки для волос Элинор.

Я обратился за помощью к американскому консулу, и он рекомендовал мне услуги женщины-адвоката из белой эмиграции. Она говорила на четырёх языках и, вероятно, беседовала с нашим французским боссом на всех четырёх, но не смогла внушить, что ему следует вернуть наши пожитки. Всё закончилось только после того, как я согласился снизить парижский гонорар до брюссельской цифры.

Это происшествие сделало мне всемирную рекламу, и представляю, как многие люди сказали: бедный старый Бастер Китон! Когда-то был такой великой звездой, а теперь опустился до выступлений в европейских цирках. Но они немного опоздали со своим сочувствием. Мне очень нравился мой самый занятый и высокооплачиваемый год с тех времён, как Луис Б. Майер уволил меня с «Метро-Голдвин-Майер».

Пока мы были в Брюсселе, туда приехал Дуглас Фербенкс-младший и нанял меня сыграть совершенно серьёзную драматическую роль в одном из своих телефильмов. Это было лестное предложение. За пять дней работы над ней мне заплатили полторы тысячи долларов. Потом мы объездили английскую и шотландскую провинцию со скетчем, где я укладывал Элинор в постель.

Вернувшись домой, я стал, пожалуй, гостем № 1 на ТВ и появился в трёх шоу Эда Салливана подряд, пять раз у Эда Винна и трёх шоу Артура Мюррея. Конрад Нэйджел и Фэй Эмерсон, которые тогда вели собственную программу, тоже приглашали меня. В тот год мы на четыре месяца задержались в Нью-Йорке только для появлений на ТВ, и в среднем выходило по два выступления в неделю с минимальной платой 750 долларов за одну съёмку (если репетиции были необходимы) и 2 тысячи за воскресный эфир от Салливана.

У хозяев летних театров тоже появилась приятная привычка приглашать меня на значительные роли в трёх старых бродвейских хитах: «Горилла», «Мертон из кино" (Merton of the Movies) и «Трое на лошади».

Между одними делами и другими я снова погрузился в актёрскую работу, а Роберт Смит, киносценарист, вёл переговоры с «Парамаунт» о съёмках моей сценической биографии. Однодневная работа в фильме

«Бульвар Сансет» (Sunset Boulevard), где я снимался со старыми приятелями, такими, как Эрих фон Штрогейм, показались скорее забавой, чем счастливой возможностью ухватить по-быстрому тысячу баксов.

В конце ноября я был среди десяти звёзд немого кино, которым вручили золотые медальоны на первом ежегодном Фестивале искусства кино Джорджа Истмена в Рочестере, штат Нью-Йорк. Только шестеро из нас смогли появиться: Мэри Пикфорд, Лилиан Гиш, Мэй Марш, Гарольд Ллойд, Ричард Бартелмес и я. Остальные четверо, кто не смог прийти, были Норма Толмадж, Глория Свенсон, Рональд Колман и Чарли Чаплин. Джесси Ласки вручал медальоны, и точно такие же получили пять известных режиссёров и пять операторов, чья работа в период с 1915 по 1925 год способствовала прогрессу кино.

Две недели спустя я чуть не умер. В один декабрьский вечер я начал истекать кровью. Это было последствием сильного кашля от простуды. Лекарства не помогли, и наш врач Джон Ф. Фэйхи велел Элинор отвезти меня в больницу, если кровотечение не остановится к восьми часам. Поскольку я ветеран Первой мировой войны, Джон рекомендовал Административный госпиталь ветеранов в Сотелле. потому что он лучше оснащён для таких тяжёлых случаев.

Кровотечение продолжалось, пока Элинор везла меня в Сотелл. Из приёмного отделения меня сразу же забрали в операционную, где надо мной работала команда от пяти до восьми врачей. Они не могли остановить кровотечение 27 часов, и в ту ночь мне постоянно делали переливание крови взамен той, что я терял.

На следующее утро Элинор посоветовали вызвать моих сыновей, сестру и брата. Врачи говорили, что невозможно предположить, сколько мне осталось. Тем не менее Элинор было сказано, что я могу про-скопить, если мне удастся выжить следующие пять или шесть дней.

Я освобожу читателей от прочих устрашающих подробностей, скажу только, что, когда Элинор увидела меня в критический период, ей показалось, что я похож на осьминога — столько трубок выходило из моих ноздрей и других частей тела.

Но после двух недель в больнице я смог подняться и встать на ноги. Доктор Эведон, штатный врач, наблюдавший за мной, сказал, что я крепок как вол.

— Вы можете прожить до ста лет, — сказал он и добавил: — Но в том случае, если навсегда бросите пить и прекратите есть острую пищу.

Я всё обдумал и решил, что стоит пожертвовать ликёром, лёгкими винами, пивом, чилийской смесью и всем остальным, если это продлит мне жизнь.

Пока я был в госпитале, состоялась сделка с «Парамаунт» о съёмках моей сценической биографии. Сценарист Роберт Смит однажды пришёл в больницу и помахал передо мной чеком. Он сказал (как я прочитал в газетах позже): «Вот пятьдесят тысяч от «Парамаунт» за права на историю твоей жизни, Бастер. И что ты собираешься делать: лежать здесь и помирать или же встать и потратить их?» Мысль о съёмках моей биографии, конечно, не вытащила меня из больницы, но помогла.

И это был странный и удивительный опыт — работать с Дональдом О’Коннором, сыгравшим Бастера Китона в парамаунтовской «Истории Бастера Китона». Думаю, что Дональд в этом фильме был на высоте, хотя он постоянно исповедовался газетчикам, что так и не смог выполнить мой трюк с чашкой чая[71]. Тот самый, когда я нёс блюдце с чашкой чая, споткнулся и полетел кувырком, не опрокинув чашку.

Другая вещь, не получившаяся у Дональда, — это старый трюк моего отца, когда он клал одну ногу на стол, затем другую и, казалось, сидел на воздухе, пока не рушился на пол.

После завершения «Истории Бастера Китона» «Парамаунт» послала меня в турне по стране рекламировать фильм. Годами я слушал рассказы о неэффективности больших студий и часто сам мог наблюдать примеры этого. Но они вовсе не неэффективны, когда тебя посылают в одно из таких путешествий: они превращают тебя в помпу по выкачиванию денег, заставляют тебя работать день и ночь, назойливо рекламируя фильм в газетных интервью, на радио и ТВ.

Вернувшись из турне, мы с Элинор пустили деньги «Парамаунт» на покупку дома, о котором мечтали. Он стоит в глубине долины Сан-Фернандо на участке в акр с четвертью. Дом — современная ферма с шестью просторными комнатами в раннеамериканском стиле. «Парамаунт» купила дом, но за обстановку платили «Правда и ответственность», «Твоя жизнь», «Это мог быть ты» и другие ТВ-программы в которых я был гостем. Бесконечные альбомы Элинор с марками S&H тоже помогли обставить дом. Бассейн сделан из натурального камня, и мы выложили его по краям цветными камушками, собранными всюду, где нам пришлось побывать. На бассейн пошли деньги за рекламные ролики на ТВ, которые я делал для Алка-Зелцер, Северо-Западных авиалиний и других фирм.

Сейчас самые волнующие моменты в моей жизни настают, когда я гуляю по своему участку в компании Элмера III — дружелюбного 180-фунтового сенбернара. Иногда присоединяется Дженни, наша кошка.

Когда мы купили дом, в саду росли девять ореховых деревьев, и с тех пор я посадил всевозможные сорта фруктовых: лимонное, апельсиновое, мандариновое, абрикосовое, сливу и несколько видов яблонь. Мы выращиваем три вида винограда: токайский, конкорд и томпсон и к тому же малину, ежевику и грядку артишоков. Каждую весну я сажаю капусту, редиску, помидоры, репу и салат. На дальнем конце участка мы держим кур, а у беседки рядом с бассейном я построил миниатюрную железную дорогу, развозящую арахис, сандвичи, содовую и поп-корн для гостей. Для удобства приходящих внуков, племянников, продюсеров и ТВ-спонсоров мы соорудили постройку, где можно спать.

И если есть в мире лучшее место — когда я нахожусь не перед публикой или камерой, — пусть кто-нибудь другой назовёт его.

Теперь, в заключение, я стараюсь думать о нескольких самых приятных переживаниях, о которых ещё не упоминал. Одно произошло в тот день, когда два моих сына, в то время 16 и 14 лет, постучались в мою дверь, чтобы пожать руку и сказать: «Здравствуй». Джим, старший, только что получил водительские права, и в первую же поездку с братом они направились к моему дому. Я не видел их со времён академии «Блэк-Фокс».

С того же дня я получил своих сыновей обратно. И все мои беспокойства о том, что они вырастут избалованными, рассеялись во время Второй мировой войны. Они служили на флоте водолазами, а кроме того, вели подрывные работы, плавая на одноместных подводных лодках. Снайпер отстрелил Бобу мочку уха.

Теперь, приходя увидеться со мной, они приводят своих жён и детей. У Джима четверо детей: Джимми 13 лет, Майку 11, Мисси 9 и Мэри 3 года. У Боба двое: Бобби 8 лет и Томми 3 года.

Сейчас мой сын Джимми руководит фотосекцией в департаменте рекламы на «XX век Фокс». Боб не захотел связываться с кинобизнесом. Вместе с фронтовым другом он несколько лет держал пару гаражей. Ребята были великими мастерами по изобретению особых корпусов для машин ручной сборки и прочих подобных вещей. Но недавно Боб бросил это занятие и ушёл на завод «Рено». Как я упоминал, все шестеро детей моих сыновей называют меня «дедушка Бастер».

В итоге я, кажется, очень мало потерял из-за того, что не стал миллионером. Я промахнулся дважды, и вот снова думаю об этом после сотни с лишним страниц. Один раз, конечно, когда по глупости не удержал права на свои фильмы. Но даже ещё раньше Рос-ко Арбакл, Эл Сент-Джон и я едва избежали быстрого превращения в мультимиллионеров благодаря трезвому логическому мышлению и проницательности бизнесмена.

Нашим деловым консультантом был студийный менеджер Лу Энгер. Когда компания Арбакла переехала в 1918 году на Побережье, мы работали на студии Хокхаймера в Лонг-Бич и снимали позади студии одну из наших диких погонь. В склоне большого холма была яма, из которой добывали гравий. Вскоре мы с Роско сильно заинтересовались человеком, вывозившим гравий на телеге-самосвале, запряжённой лошадью. Мы подружились с этим парнем, и Роско задал ему множество вопросов о деле: сколько стоит лошадь и телега, каковы расходы на содержание, сколько он платит хозяину ямы за гравий и сколько получает за каждый воз с покупателей.

Я забыл цифры прибылей, которые он нам назвал, но они звучали как потенциально доходное предприятие. Роско так впечатлился, что спросил хозяина ямы, сколько он хочет за свою собственность. Тот ответил, что может продать 24 акра вместе со склоном, где была яма, за 2400 долларов. Роско обсудил сделку со мной и Сент-Джоном, и мы согласились внести по 600 долларов с каждого. Мы собирались купить много лошадей и телег-самосвалов и превратить труд одиночки в процветающий крупномасштабный бизнес.

Нам только требовался ещё один инвестор, который бросил бы свои 600 долларов на такое верное дело. Кто-то посоветовал Лу Энгера, и мы поспешили рассказать ему хорошие новости. Лу пошёл с нами, взглянул на яму и задал несколько мудрых вопросов каждому из нас по очереди. Вопросы были такие:

— Вы знаете хоть что-нибудь о гравии?

Роско ответил:

— Нет.

То же самое сказали Эл Сент-Джон и я.

— Вы что-нибудь знаете о лошадях?

— Вроде нет, но… — начал говорить Роско, но Лу уже задал тот же вопрос Элу и мне и услышал «нет» от нас обоих.

— Знаете ли вы хоть что-нибудь о телегах-самосвалах? — Мы все отрицательно помотали головами.

— Ладно, — сказал Лу, — а в кино-то вы разбираетесь?

— Думаю, да, — ответил Арбакл.

Когда Лу повернулся к каждому из нас, мы осмелились сказать то же самое.

— О’кей, раз у каждого из вас есть по шестьсот долларов и вы хотите их куда-нибудь вложить, вкладывайте в кино — единственный бизнес, о котором хоть что-то знаете.

Когда он ушёл, Роско сказал:

— Ну разве не здорово, что рядом с нами такой человек, как Лу Энгер, кто всегда спасёт нас от глупых затрат?

Эл и я охотно согласились.

Вскоре меня призвали в армию. Однажды вечером после возвращения в Голливуд мы с Роско пообедали вместе, и он захотел прокатить меня.

— Куда поедем? — спросил я.

— Не задумывайся, Бастер, увидишь, когда доберёмся.

Конечно, я очень быстро определил, куда он направлялся. Как только мы приблизились к участку студии Хокхаймера, он сказал:

— Узнаёшь этот холм? Старый милый Сигнальный холм?

— Не тот ли, что позади студии Хокхаймера? — спросил я.

Он ответил:

— Конечно, тот. — И мы поехали вокруг, чтобы я мог сосчитать нефтяные скважины, которые начала бурить компания «Шелл» 23 марта 1920-го, и они до сих пор дают нефть.

К 1921 году заработало около 500 нефтяных вышек, а через два года уже 1000, из-за чего территорию чуть более двух квадратных миль считают одним из самых мощных месторождений на земле.

В тот вечер Роско покачал головой и произнёс:

— Подумать только, я благодарил Лу Энгера за то, что он отговорил нас купить 24 акра насквозь пропитанной нефтью недвижимости.

Зато я получаю великолепное ощущение оттого, что теперь, через 25 лет после выхода моего последнего значительного фильма, меня по-прежнему узнают и дают особые привилегии, куда бы я ни пришёл. Это очень характерно для Европы. Если я регистрируюсь в «Рице», «Георге V» или «Савое», клерк ведёт меня в лучший номер только потому, что я Бастер Китон. Мне никогда не нужно давать чаевые официанту, чтобы получить хороший столик, и не нужно заявлять о себе заранее в главных кафе Европы. Так вот, никто не узнаёт Джо Шенка, любимейшего бизнесмена и миллионера много раз подряд, и он должен щедро приплачивать официанту и гостиничному клерку, чтобы получить всё лучшее.

Думаю, я никогда не терял скромности перед публикой по той причине, что знал: основная задача актёра — сделать свою работу понятной. В конце концов, у публики нет других обязанностей, кроме платы за вход.

Я считаю, что у меня была счастливейшая и удачнейшая жизнь. Наверное, я думаю так потому, что никогда не предполагал получить от неё так много. Я ожидал тяжёлых ударов и понимал, что мне придётся много работать. Может быть, больше, чем другим, из-за недостатка образования. И когда удары всё-таки последовали, я не удивлялся. Ведь жизнь именно такая — одинаково полная апперкотов для тех, кто их заслужил, и тех кто не заслужил. Но было бы смешно жаловаться, и тем более невозможно жалеть себя.

Я подсчитываю годы поражений, бед и разочарований, и их количество настолько незначительно, что это постоянно удивляет и радует меня.

Когда Хосе Греко сказал, что моё испанское прозвище означает «немного от ничего», я воскликнул:

— «Немного от ничего»! Даже не «немного от чего-то»?

Он ответил:

— Это лучший комплимент, какой мои соотечественники могли вам сделать.

Думаю, он был прав.

Возвращаясь к нелепице о «сознании двенадцати-летних», я иногда отвергаю всю теорию о том, что юмор гораздо больше влияет на человеческий разум, чем на эмоции. Если бы он был рассудочным, самые гениальные люди обладали бы острейшим чувством юмора.

Но это не так.

У каждого из нас есть своя абсурдная сторона, и гениальные люди зачастую её не замечают. Но ирландский могильщик, мелкий политик и еврей-торговец видят её, когда Эйнштейны на это неспособны. Ведь разве не правда, что всемирными гениями становятся те, кто направляет все свои силы только на одну специальность?

Недавно друг спросил, в чём было самое большое удовольствие от того, что я всю жизнь провёл в актёрской работе. Удовольствий было так много, что я некоторое время подумал, а потом сказал: «Как и все, я люблю быть в радостной толпе». Наверное, в этом и состоит великая привилегия и удовольствие комика — быть со множеством радостных толп, которые ему удалось насмешить своими падениями и другими клоунскими выходками.

С 1920 года, после первой главной роли в «Олухе» я получаю ещё одну неожиданную награду, когда люди улыбаются, увидев меня, и произносят моё имя. Я рассказал как это было в Испании, и так случалось почти всюду, где мне приходилось бывать.

Это произошло в Нью-Йорке в 1922 году в вечер премьеры «Летучей мыши» (Chauve Souris). То был праздничный вечер, и весь театр буквально кишел знаменитостями. Но я был единственным, кого позвал за кулисы Никита Балиев, ведущий русского шоу. Женщины целовали меня, а мужчины жали руку. Мы с женой недоумевали, пока я не заметил, что среди публики не было ни одной большой голливудской звезды. Но этот случай напомнил мне другое: Дуглас Фербенкс-старший, вернувшись из одного своего триумфального мирового турне, сказал Джо Шенку: «Как ты думаешь, кто в России кинозвезда номер один? Бастер Китон, вот кто».

Правда, здесь был один обескураживающий момент: Россия никогда не платила больше 5 тысяч долларов за копию любого фильма. И, получив эту копию, размножала её так, чтобы показать всюду: в Омске и Томске, от Ялты до Владивостока, а это значило, что мне и моим работодателям было бы выгоднее стать звездой № 1 в Верхней Монровии или Восточном Будапеште.

Такие трогательные приветствия ожидали меня в Лондоне, Париже, Мехико-Сити и практически везде, куда я приезжал. Меня узнавали и окликали в период успеха, и точно так же в годы, когда я начинал думать, что забыт. Однажды в 1950-м мы с Элинор прибыли в Геную к началу 12-недельного турне с музыкальной комедией в итальянских театрах. Стоя на палубе, я смотрел вниз на бригаду портовых грузчиков, работавших в доке на глубине 30 футов. Один из них узнал меня, толкнул соседа и указал пальцем. Все они тут же бросили работу и стали кричать: «Бустер! Бустер Китон!» Они махали в величайшем возбуждении, и я махал в ответ, изумляясь, потому что прошло 15 лет или больше с тех пор, как они могли видеть мой последний фильм, снятый на «Метро-Голдвин-Майер».

И если есть музыка слаще по эту сторону небес, я её не слышал.

Доктор Эведон сказал, что я могу прожить до ста лет. И я намереваюсь сделать это. Кому бы не хотелось прожить сто лет в мире, где так много людей помнят с благодарностью и любовью маленького человека с каменным лицом, который смешил их много лет назад, когда они и я были молоды?

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

4. Спасибо, хорошо

4. Спасибо, хорошо «Русский журнал», сентябрь 1998 г. Вначале — история в качестве эпиграфа. Просится к Вернеру, но взята из жизни. У моего папы в незапамятные времена был однокурсник, отличавшийся не только гениально острым языком, но и не менее гениальной способностью

Все будет хорошо

Все будет хорошо Как из золота ведра каждый брал своим ковшом Все будет хорошо Ты только не пролей Страшно, страшно А ты гляди смелей Гляди да веселей Как из золота зерна каждый брал на каравай Все будет хорошо Велика казна Только, только Ты только не зевай, бери да

Все хорошо, но…

Все хорошо, но… 1960 год начался, как обычно: новогодний прием в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, интервью отца одному из иностранных агентств, затем посещение вместе с важным зарубежным гостем новогодней елки в Кремле.Казалось бы, наступивший год — год

ХОРОШО

ХОРОШО Я пробую работать — не могу. Ложусь на диван — через минуту вскакиваю. Я испытывай какое-то нервное состояние, которое не позволяв мне даже несколько минут быть спокойным.Я снова сажусь за стол. Я заставлю себя сидеть спокойно! Заставлю себя работать. Хотя бы мне

«Его я знаю хорошо»

«Его я знаю хорошо» – Какой Сталин был в общении?– Простой, очень, очень хороший, компанейский человек. Был хороший товарищ. Его я знаю хорошо.– Шампанское любил?– Да, он шампанское любил. Это его любимое вино. Он с шампанского начинал…– Какие вина вы со Сталиным пили?

Нам и здесь хорошо

Нам и здесь хорошо После Рождества появился Карл Шуман и вежливо поинтересовался, что мы думаем насчет постоянного жилья.– Не беспокойтесь, – сказала ему Ира. – Нам и здесь хорошо.Лицо Шумана осталось бесстрастным, но, как мы догадались потом, он испугался, и очень

55. В гостях хорошо...

55. В гостях хорошо... В гостях хорошо, а дома лучше, даже если дома далеко еще не все хорошо! Под «домом» подразумеваю нашу Россию, которую несмотря ни на что люблю, а иногда даже горжусь, когда нахожусь за ее пределами. А вот вернувшись домой, часто стыжусь, сталкиваясь с

Мы живём хорошо!

Мы живём хорошо! Мы с женой живём хорошо!У нас замечательный телевизор! У него трубка по японской лицензии сделана в Финляндии. Правда, всё остальное сделано у нас. Поэтому вторая программа рябит, а третья не работает. Но когда приходят гости и мы включаем первую программу,

УМ ХОРОШО, А ДВА ЛУЧШЕ…

УМ ХОРОШО, А ДВА ЛУЧШЕ… Капитан – лейтенанта Виктора Валентиныча (Витя был сыном адмирала, занимавшего высокую должность на Северном флоте) начинают готовить к отправке в Военно-морскую академию. А Виктор тогда не хотел и точка!Как же избежать сей процесс? Я ему и говорю

“Хорошо!”

“Хорошо!” Хотя у нас было много общего – взгляды, приятели, его жена, – мы не были знакомы и никогда не встречались.Днем его не бывало, и я приходил регулярно, но в его кабинет не лез, довольствуясь гостиной, с раскладным диваном и видом на Москву-реку, и ванной. Эта

Хорошо ли?

Хорошо ли? Спасибо за письмо от 23 Сентября. С ним вместе пришло письмо от 3 °Cент[ября] о нелепых трудностях с эскизами. Надеемся, что Вы вовремя получили консульские инвойсы, посланные воздухом из Карачи. Прилагаю при сем подлинное письмо консула Мэси, из которого ясно

15 ВСЁ ХОРОШО, ЧТО ХОРОШО КОНЧАЕТСЯ

15 ВСЁ ХОРОШО, ЧТО ХОРОШО КОНЧАЕТСЯ У Чарли Чаплина настолько живой, игривый и интуитивный ум, что его трудно удивить. И всё же мне удалось застать его врасплох по крайней мере два раза.Впервые это произошло в один вечер в 1920 году, когда Чарли пил пиво у меня на кухне. Он с

Все хорошо, что хорошо кончается

Все хорошо, что хорошо кончается В Советском Союзе бывали случаи, когда из боязни повредить себе, вполне «приличные» евреи не только не помогали, но иногда даже вредили своим собратьям по национальности. Таких случаев, конечно, было немало, но я хочу рассказать только о

Очень хорошо – тоже не хорошо

Очень хорошо – тоже не хорошо Эта крылатая фраза много лет гуляла по телевидению. Да и сейчас, нет-нет да и произносят ее некоторые режиссеры. Так получилось, что я был у истоков ее рождения. Режиссер Сахаров в самой большой 22-й студии на Шаболовке снимал воскресную