14 КОМИЧЕСКОЕ ПАДЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ КРАСИВЫМ

14

КОМИЧЕСКОЕ ПАДЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ КРАСИВЫМ

В начале 1934 года я был полностью разорён, когда получил предложение от французского продюсера сделать фильм в Париже за 15 тысяч. Продюсер не прислал мне денег на дорожные расходы, и, чтобы туда добраться вместе со второй женой, я был вынужден продать за 350 долларов военные облигации, завалявшиеся у меня ещё с армейских дней. Этого едва хватило, чтобы попасть в Европу самым дешёвым способом, какой мне удалось найти: на грузовом судне, шедшем из Лос-Анджелеса в Глазго (Шотландия) через Панамский канал.

Высадившись в Шотландии, мы доехали до Лондона и остановились на ночь в «Гранд-Палас-Отеле». Там меня ждал изумительный сюрпиз — письмо от Джо Шенка с чеком на тысячу долларов. Он писал, что чек покрывает мою долю от продажи остатков оборудования со «Студии Китона».

Я не мог припомнить никаких остатков оборудования и подозревал, что Джо нашёл тактичный способ протянуть руку помощи. Я был не в том положении, чтобы сомневаться. Письмо пришло в самое время, чтобы я оплатил неотложные счета в Голливуде.

Почему-то я считал для себя невозможным занимать у кого-либо деньги. Наверное, сказывалось, что с четырёх лет я платил за себя сам, к тому же какая-то ненормальная гордость не позволяла мне требовать с друзей возврата денег, занятых у меня, когда я зарабатывал 3 тысячи в неделю. К тому времени, как я разорился, мне не уплатили долгов на 15 тысяч, не считая мелочи по 10, 20 и 50 долларов, которую любая звезда в шоу-бизнесе раздаёт всем нуждающимся. Некоторые из моих друзей, занявшие у меня солидные суммы, так и не оказались в состоянии заплатить. Это случилось с Арбаклом, умершим, задолжав мне две с половиной тысячи, и с Лью Коди — он тоже умер с долгом в две тысячи долларов.

Но были многие другие, включая ковбоя-звезду вестернов, знаменитого комика и приятеля, получившего большое наследство, которые могли заплатить, но даже близко не подошли ко мне.

Единственный, кто заплатил, — Норман Керри. В Голливуде его характеризовали как ненадёжного актёра, который слишком много пьёт. Однажды Керри пришёл ко мне и спросил:

— Помнишь, около четырёх лет назад я занял у тебя тысячу?

— Да, Норман, теперь припоминаю.

— Ну, я тут немного подзаработал, — объяснил он, — и у меня есть тысяча для тебя. Но я не могу отдать её всю, мне надо на что-то жить. Ничего, если я верну тебе девятьсот, а сотню оставлю себе?

Мой старый друг Норман Керри недавно умер, но я никогда не забуду его и тот день, когда он отдал мне девять десятых от первой тысячи долларов, полученной им за много месяцев.

Я также могу послать искренний воздушный поцелуй Международному налоговому бюро за то, что они пошли мне навстречу во времена обнищания. На пике моих неприятностей бюро известило меня, что я задолжал 18 тысяч. Но я показал свои чековые книжки, убедил их, что мой доход всего лишь тень того, что было, и они предложили сократить долг до 4 тысяч.

Одно меня поддерживало — уверенность, что я всегда смогу найти работу в шоу-бизнесе в любом качестве, что бы ни случилось. Другое преимущество, которое было у меня перед прочими разорившимися богачами, — моя способность жить без роскоши.

Мне всегда нравилось иметь дорогие вещи, но я не беспокоился, когда был вынужден сменить «кадиллак» на «форд», носить готовые костюмы вместо сшитых на заказ и обходиться без слуг во дворе дешёвого бунгало.

Закончив фильм в Париже, я сделал ещё один в Лондоне, но обе эти картины, как я уже говорил, были слишком дешёвыми, чтобы восстановить мою репутацию[63].

После этого я был вынужден браться за всё, что давали, и получил контракт на съёмки короткометражек для «Эдюкейшнл филмс». Когда он кончился, я подписал такой же с «Коламбиа пикчерс». Это давало средства на жизнь, потому что мне платили 2500 долларов за каждый фильм, и я делал их около шести в год.

Эти двухчастевки, снятые за три дня, были тем, что киношники называют халтурой, имея в виду фильмы, сработанные предельно дёшево и быстро. Вся энергия и остроумие режиссёра сосредотачивались на экономии денег. Новый реквизит и декорации никогда не использовались, если могли сойти старые. Вспомогательные актёры не могли помочь себе сами, а сценарии пекли так же быстро и беспорядочно, как жаркое — бродяги. Так как они не приносили дохода, то выбрасывались даром впридачу к большим фильмам «Коламбии».

Несколько раз я требовал от Гарри Кона, президента «Коламбии», разрешить мне истратить чуть больше времени и денег. Я объяснял, что с большим бюджетом стану делать двухчастевки, которые он сможет продавать, вместо того чтобы вручать их как часть пакета.

Кон, чья компания процветала без моих советов, не заинтересовался, и, делая эту «халтуру», я поддерживал себя и свою семью с 1935 по 1940.

Время от времени я получал однодневную работу в больших фильмах на других студиях. В 1939 году я получил одно чарующее четырёхнедельное задание, когда «XX век Фокс» делала «Голливудскую кавалькаду» (Hollywood Cavalcade) — историю о том, как снимались комедии в старые «немые» дни.

В главных ролях были Дон Амичи и Элис Фэй. Элис играла девушку из бродвейского шоу, которая приехала в Голливуд, веря, что её пригласили сниматься в величественных мелодрамах. Но вместо этого обнаруживает, что попала на главные роли в комедиях «Кистоун».

По контракту я должен был играть и работать консультантом режиссёра. Неудивительно, что в фильме были эпизоды с метанием тортов.

— Элис Фэй получит тортом от тебя, — сказал мне режиссёр Алан Дуон, — и ты можешь научить её и остальных секретам искусства.

Я уже много лет не кидал кремовые торты и, не теряя времени, практиковался, пока не был занят на площадке. Для начала я нарисовал круг мелом на стене. Он приблизительно изображал размер милой белокурой головки Элис Фэй. В качестве тренировочного «торта» я использовал деревянную плашку. Она оказалась слишком лёгкой, и я забивал в неё гвозди, пока она не сравнялась по весу с кремовым тортами, которые мы с Элом Сент-Джоном с такой радостью швыряли друг в друга в старые дни. Я тренировался кидать плашку с разного расстояния. Всегда считал себя чемпионом мира по швырянию тортов, и постепенно былая меткость вернулась.

У студийных булочников я заказал торт, следуя нашему оригинальному рецепту 1917 года. В нём не было никакого крема, и, если мишень была белокурой, начинка состояла из смеси чёрной смородины, муки и воды и украшалась взбитыми сливками. Чтобы измазать брюнета, чёрную смородину заменяли на лимонную меренгу, которая на экране лучше сочеталась с тёмным цветом волос.

Пеклись две корки, одна внутри другой, пока не становились хрупкими. Двойная корка не давала кондитерскому изделию разломиться, когда вы брали его, собираясь доставить по адресу.

Тарелки никогда не использовались из-за опасности порезать глаз получателя, что могло произойти, если в роковой момент удара тарелка летит боком.

Кратчайший бросок с расстояния от трёх до шести футов назывался «метание ядра» — тот самый сюрприз, который я должен был преподнести миловидной Элис Фэй.

Меня беспокоило, что она может уклониться. Помимо испорченного кадра, это означало бы часы промедления, пока Элис примет душ, пока ей заново сделают макияж и причёску и переоденут в точно такой же костюм.

Я решил не предупреждать её о наступлении великого момента. Обсудив это с Доном, мы поместили Джорджа Живо, игравшего злодея, между Элис и мной. Живо стоял лицом ко мне, но Элис, находившаяся позади него, смотрела в противоположную сторону. Живо сказали, что он должен медленно разворачивать Элис, как только я начну говорить свою реплику: «Посмотрим, кто получит девушку!» Он будет держать её перед собой, как щит.

Измерив время, используя вместо Элис другую девушку, я предложил добавить слова: «А теперь…», чтобы бросить торт в лишнюю долю секунды.

На съёмке Живо развернул Элис слишком быстро, и я был вынужден ускорить бросок. В результате торт ударил её по лицу сильнее, чем требовалось.

Вам в жизни не приходилось видеть такую ошеломлённую девушку. Дубли не понадобились, но Элис не поблагодарила меня. Как только камера переместилась на следующий участок, я заметил, что она подошла к столу, на котором лежали торты для других сцен и ждали, когда их пустят в ход. Элис подняла один, взвесила на руке, а затем перепробовала несколько других. Найдя тот, что ей понравился, она бегом бросилась ко мне. Я вскочил и пустился бежать, но Элис гнала меня со сцены и дальше, прямо из студии, всё время держа в руке угрожающий торт.

Думаю, в этом фильме я доказал, что остался чемпионом мира по метанию тортов, когда попал Джорджу Живо прямо в лицо с расстояния 27 футов.

Всего пару лет назад у меня была другая возможность продемонстрировать искусство метания тортов в телевизионной программе Эда Винна. Несколько раз я был гостем в его шоу, но то было импровизированное появление. Каждый знает, что Эд всю жизнь коллекционирует смешные шляпы. В тот день я нашёл одну и был уверен, что она ему понравится. Я привёз её в театр CBS, откуда шло вещание, и обнаружил Эда в гримёрной. Восхитившись шляпой и поблагодарив меня, Эд спросил:

— Где ты держишь сценический костюм?

— Дома, — ответил я, — а что?

— У меня нет концовки для сегодняшнего шоу. Я подумал: раз ты пришёл, то можешь что-нибудь придумать. Сколько времени тебе понадобится, чтобы добраться до дома, переодеться и вернуться сюда?

Я ответил, что десять минут уйдёт на поездку домой, десять минут на возвращение и ещё пять на то, чтобы достать сценический костюм и надеть его. Эд посмотрел на часы, увидел, что до начала осталось 33 минуты, и сказал: «Как раз успеешь, если поспешишь». Он быстро объяснил, что пригласил четырёх старых «Кистоун копов» и хочет показать швыряние тортами.

— Не понимаю, почему я не догадывался позвать чемпиона, — добавил он. — Даже сейчас не знаю, как связать швыряние тортами с концовкой. Но поспеши и постарайся придумать мне финал.

Я помчался домой, вскочил в свой старый сценический костюм — мешковатые штаны, длинноносые ботинки и плоскую шляпу — и вовремя вернулся. Но, конечно, не успел написать диалог или объяснить оператору, как собираюсь двигаться по сцене и что буду делать. А без этого, то есть без репетиции с камерой, всё на ТВ-шоу, особенно в контрольной комнате, могли сильно оконфузиться.

Но времени на беспокойство не было.

Концовка, которую я сымпровизировал, понравилась всем, кроме Честера Конклина, Хэнка Манна, его брата Хайни и Снаба Полларда — четырёх привлечённых «Кистоун копов». Они предвкушали швыряние тортами, и им не понравилось, что я взялся за дело. Их пришлось ласково уговаривать, чтобы они согласились с изменениями, которые я придумал.

Многие любители ТВ помнят, что Эд Винн заканчивал своё шоу, выходя в ночной рубашке и колпаке, со свечой в руке, и забирался в кровать. В тот вечер я вышел следом за ним, сел на край его постели и предупредил:

— Эд, раз уж ты увлёкся этим стилем комедии и связался с такими типами, как «Кистоун копс», то должен научиться кидать торты. Сегодня вечером я дам тебе первый урок.

Я сошёл со сцены, вывел Хэнка Манна и поставил его у изголовья кровати. Потом взял один из тортов, сложенных штабелями на чайном столике.

— Так может сделать каждый, — объяснял я Эду Винну, одновременно демонстрируя. — Это называется «прогулочный удар». Всё, что нужно, — подойти и приложить торт к его лицу. Но, прежде чем отойдёшь, торт надо слегка повернуть. Это делается ради большей эффективности. Лёгкий поворот заставляет порцию теста прилипнуть к жертве. Секунду, — сказал я, — вот только получу чистого «копа».

Выведя следующего «Кистоун копа», я продолжил лекцию:

— Каждый раз, как тебе приходится кидать эту штуку с трёх-шести футов, ты «мечешь ядро» — вот так. Но, мой друг, если ты швыряешь торт более чем с восьми футов, секрет состоит в том, чтобы в торте оказалось достаточно теста и он остался перпендикулярным — как сейчас — и летел прямо.

Когда третий «коп» приготовился, я продолжил объяснение таким образом:

— Но если ты хочешь быть более артистичным, то сделаешь знаменитый бросок древнеримского метателя дисков — красивейший из всех. — Показывая его, я сделал полоборота и, разворачиваясь, запустил торт, попав «копу» прямо в лицо.

Тут я сделал небольшую паузу, как бы благоговея перед важностью последнего эпизода в обучении Эда фарсу.

— Последний бросок, конечно, самый трудный, — сказал я ему, — и тебе, Эд, придётся потратить несколько лет, чтобы научиться кидать так! С этим броском все часто промахиваются. И в самом деле, он один из тех, когда кэтчер подаёт на вторую базу с дальней части поля. Видишь, Эд, ты должен отвести правую руку назад как можно дальше и размахнуться тортом прямо от Восточного Сент-Луиса — и пошла!

Требуется удача, чтобы послать торт через всю сцену и попасть точно в мишень. Но в тот вечер удача была со мной, и последний, четвёртый «коп» принял торт прямо на лицо.

— Я получил концовку, какую хотел, — шепнул мне Эд Винн, — ты спас моё шоу.

Так много хорошего произошло со мной в 1940 году, что моя жизнь, можно сказать, снова пошла на подъём. И я снова начал пить — в этом, конечно, не было ничего хорошего.

Одно время друзья уверяли меня, что пиво никогда никому не вредило. В это очень легко поверить, особенно если вы любите пиво так же сильно, как я. Проблема с питьём пива заключается в том, что от него один шаг до питья виски.

И каждый раз, начав пить виски, я всегда находил повод отпраздновать. Это мог быть чей-нибудь день рождения, чей угодно, даже кошки, или праздник: День святого Патрика, День святого Свидина, День древонасаждения, День матери, День отца. А если не праздник, то легко было найти кого-нибудь, кто выписался из больницы, женился или развёлся, лишился тёщи и хотел, чтобы ты выпил с ним, потому что он был счастлив или хотел забыть свои горести.

Отказ считался абсолютно оскорбительным. И всё же кажется, что ты в порядке, пока можешь пить и просыпаться без похмелья. И ты опять же в порядке, если можешь побороть в себе неистовое желание выпить, едва открыл глаза.

Что всегда было убийственным в моей жизни — это та самая первая порция, которая приносит такое облегчение, но ненадолго, и заставляет принимать ещё и ещё, пока не обнаружишь, что опять проснулся с похмельем.

Проживёшь так некоторое время, и стоит случиться паре мелких неприятностей, как говоришь себе: «К чёрту» и напиваешься, чтобы забыться. А это последний шаг, который приведёт тебя в полицейский участок или психушку.

В следующие пятнадцать лет я много пил, но никогда не доводил себя до такого скверного состояния, как в 1932–1933 годах, когда всё рухнуло.

Довольно странно, но я никогда не напивался, пока работал. Я всегда был слишком заинтересован в своём деле, чтобы жертвовать им ради таких вещей. В праздности и без видов на работу я мог нагрузиться не хуже других.

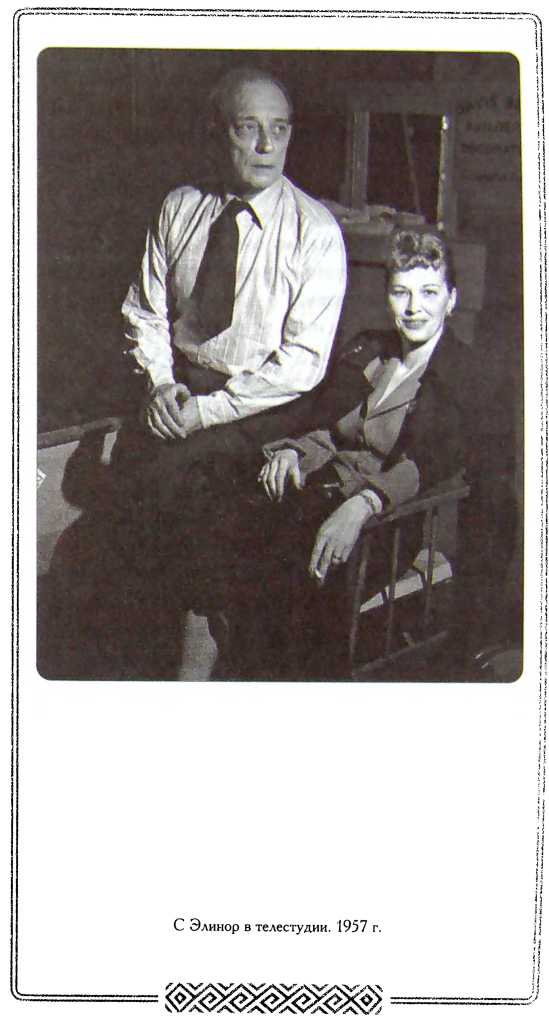

А теперь о хороших событиях, происшедших со мной в 1940 году. Начну с лучшего из них — с женитьбы на Элинор Норрис[64], танцовщице. 29 мая того года. Я был разведён пять лет. Ей исполнился 21 год. мне 44. Услышав о наших планах, пара моих друзей среднего возраста взяла на себя смелость посоветовать Элинор не выходить замуж за человека в два с лишним раза старше неё. Они сказали, что от этого не будет добра, и, кстати, беспокоились не за неё, а за меня.

Элинор с детства приучили уважать старших, поэтому она выслушала двух мудрецов среднего возраста, и мы продолжили строить наши свадебные планы. У меня самого была одна очень веская причина для сомнений, станет ли эта очаровательная юная девушка моей невестой. Много лет я, как говорится, постоянно встречался с красивой женщиной, которая была вместе со мной звездой на «Метро-Голдвин-Майер». Мы довольно долго любили друг друга, и я сомневался, что она воспримет в истинно христианском духе известие о моей женитьбе на молодой девушке.

Я не видел смысла в том, чтобы задевать её чувства или самому сойти с ума, и потратил много времени, пытаясь решить дилемму. Случайно я вспомнил, что моя давняя подруга всегда выказывала понятный интерес к борцам, и в качестве эксперимента взял её на пару борцовских выступлений на голливудском «Стадионе».

К моей великой радости, она была совершенно очарована одним юным кудрявым силачом. Отозвав его менеджера в сторону, я сказал ему, что моя спутница глубоко заинтересовалась его парнем, и сунул ему её телефон, чтобы он передал мускулистому юноше.

Прежде чем мы с Элинор поженились, другая моя девушка и борец встретились, влюбились и вместе сбежали. Элинор и я счастливо женаты уже девятнадцать лет, но можете биться об заклад, что я никогда не был таким глупцом, чтобы повести её на какой-нибудь борцовский матч.

Другое большое событие в моей жизни произошло в тот день, когда я решил бросить изготовление халтуры для «Коламбии». Я просто дошёл до точки, когда уже не мог вытошнить ни одной мерзкой двухчастевки.

На следующее утро я приехал на «Метро-Голдвин-Майер» и увидел своего старого друга Эдди Манникса. Я рассказал ему о своих делах и спросил, не может ли он включить меня в штат гэгменом и консультантом по комедиям.

— Могу тебя устроить на сто долларов в неделю.

— Пойдёт, — сказал я ему.

Всегда удивляюсь, если люди спрашивают, не чувствовал ли я, что опускаюсь, согласившись на такую работу за ничтожную зарплату на студии, где был звездой с окладом 3 тысячи в неделю. Отвечаю: нет. Я не ощущал ни малейшего унижения. Во-первых, у меня было 10 лет, чтобы забыть старые обиды. Во-вторых, во мне никогда не было той гордости, от которой страдают многие актёры. Как и я, некоторые из них однажды были звёздами. Они говорили, что предпочитают умереть с голоду, чем браться за низкооплачиваемую работу. Не знаю, приходилось ли кому-нибудь из них голодать, но Голливудские холмы всегда кишат ими.

Когда Эдди устроил меня на 100 долларов в неделю, я подумал, что с его стороны это чертовски мило. Мы могли жить на эти деньги, и я был уверен, что «Метро-Голдвин-Майер» повысит мою зарплату, как только я начну давать им гэги и комедийные идеи, которые они пустят в ход. Так и вышло: вскоре я получал 300 долларов в неделю. Я также знал, что, когда бы мне ни попалась актёрская работа, компания даст мне свободное время на неё. И иногда я получал такую работу, обычно на пару дней за тысячу в день. Той осенью я отработал один из таких дней в фильме «Злодей всё ещё преследует её» (The Villain Still Pursues Her) — экранной версии «Пропойцы» (The Drunkard), старой сценической мелодрамы, которую воскресили в Лос-Анджелесе более пятнадцати лет назад, и она по-прежнему там идёт. Я играл официанта, уронившего тарелки, что любой другой мог сделать даром. Но продюсеру требовалось знакомое лицо для этой крошечной роли, и он выбрал моё, посчитав, что любители кино не могли его забыть.

Хотя в основном я работал на «Метро-Голдвин-Майер» аварийной помощью, вбегая с гэгами, как только они потребуются, время от времени я делал существенный вклад в студийные картины. И должен сказать, что компания была щедра на премии за такую работу.

Лучше всего я поработал над фильмами Рэда Скелтона, хотя, вообще-то говоря, мои советы принимались с гораздо большей благодарностью драматическими актёрами «Метро-Голдвин-Майер», чем собратьями-комиками. Может быть, это неудивительно, но я, конечно, удивлялся. Я не мог представить, чтобы Чаплин, Ллойд, Гарри Лэнгдон или же я сам злились и отвергали первоклассный гэг только потому, что его предложил другой комик. Но, как я говорил, между нашим подходом к работе в те времена и ими довольно большая разница.

Я обнаружил, что они никогда не заглядывали в сценарий, пока он не был закончен. Для них было обычным делом возвращать первый вариант на студию с пометкой: «Гадость». Студия подключала пару новых сценаристов, и результаты их усилий чаще всего возвращались с оценкой «Ниже среднего!» или же с другим подобным комментарием. Выколотив приемлемый сценарий, комик спрашивал: «Когда мы начнём и что я буду носить?»

Мне говорили, что Фил Силверс, Джерри Льюис и Джеки Глисон относятся к популярным комикам, работающим над сюжетами с самого начала, и, надеюсь, это правда. Но я никогда не работал ни с одним из них. Один столь же известный комик, с которым я работал, едва мог дождаться окончания сцены. В его гримёрной шла игра в покер по-крупному, и она интересовала его гораздо больше, чем фильм. Люди, игравшие с ним, одевались, вели себя и разговаривали как уголовники. Другой великий комик даже не смотрел сцены в фильмах, в которых сам не появлялся. Ему было гораздо интереснее вернуться в гримёрную, где он сочинял шутки для собственного радиошоу. Так оно и шло.

Было бы нелепо заявлять, что все эти необыкновенно популярные комики на самом деле не были смешными. Сценаристы, режиссёры, советчики и материал могут помочь тебе подняться на вершину. Но никакие помощники не возместят редкий талант заставлять людей смеяться. С ним комик рождается и сам его развивает, иначе никогда не добьётся признания. Мне кажется, что для человека с таким редким и незаменимым талантом не использовать его в полную силу — всё равно что отказаться от права первородства. Среди комиков «Метро-Голдвин-Майер», с которыми мне не удалось поладить, были Эббот и Костелло. И с братьями Маркс я тоже потерпел фиаско, но по-прежнему считаю, что начальный гэг, который я придумал для «Дня в цирке», был безошибочным и забавным, как всё, что я делал для собственных фильмов.

В этом кадре Харпо продавал воздушные шары, заполненные газом. Рядом с ним на боковой платформе стоял карлик. Клиент покупает шар, вручает Харпо десятидолларовую бумажку, тот передаёт остальные шары карлику, пока сам выуживает сдачу из своих карманов. Но карлик не настолько тяжёл, чтобы удержать шары, и они взмывают в воздух, увлекая его следом. Харпо отдаёт покупателю сдачу, хватает карлика за ногу, пока он пролетает в пределах досягаемости, и отбирает у него шары. Затем, не глядя на карлика, делает шлёпающий жест, как бы обвиняя его в недостаточном весе.

В следующем кадре Харпо идёт мимо верблюда, нагруженного двумя корзинами. Человек с вилами наполняет их соломой. Харпо видит его, но не видит другого, который с другой стороны верблюда держит поводья, прикреплённые к недоуздку.

Часть соломы вываливается из корзины рядом с Харпо; он поднимает её и запихивает обратно. Тем временем невидимый ему человек с поводьями ищет по карманам спички. Харпо подбирает единственную соломинку и кидает её в корзину как раз в тот момент, когда человек с поводьями наклоняется, чтобы чиркнуть спичкой о свои штаны, случайно натягивая поводья и заставляя верблюда упасть на колени.

Потрясённый явным доказательством того, что последняя соломинка сломает спину верблюду. Харпо вытаскивает её, а тот человек выпрямляется, отпускает поводья, и верблюд поднимается с колен. Теперь Харпо в восхищении: древний афоризм основывался на истине.

Когда я изобразил всё это для братьев Маркс. Гручо спросил с усмешкой: «И ты считаешь это смешным?» Харпо и Чико только уставились на меня с отвращением.

Возможно, причина, по которой я работал гораздо эффективнее с Рэдом Скелтоном, заключалась в том, что он современный комик, чьи методы оказались ближе всего к нашим методам «немого» периода.

Первый фильм Скелтона, в котором я работал, был тот, где дебютировала Эстер Вильямс. Его назвали «Плывущая красотка» (Swimming Beauty), но без моего согласия. Я убеждал, что гораздо более эффективное в кассовом смысле название было бы The Fatal Breast Stroke[65], но мистер Майер был настроен пуритански. Он сказал, что «Плывущая красотка» — это предел, дальше которого он не хочет идти, вызывая чувственные образы в живом воображении наших клиентов. Другая картина Эстер Вильямс, которую я хотел переименовать, была та, где она всё время ездила верхом. Я пытался заставить «Метро-Голдвин-Майер» назвать фильм «Невеста, носившая шпоры» (The Bride Wore Spurs), но опять не смог победить боссов.

Я вряд ли вспомню хоть одну звезду «Метро-Голдвин-Майер», главного режиссёра или продюсера, с кем не работал в те годы, когда был аварийной помощью.

В разных фильмах я показывал Аане Тернер, как добиться смеха, выплеснув чашку кофе в Мики Руни; учил Вэна Джонсона запутывать цепные колёса его велосипеда в платье Джуди Гарланд и помогал Кларку Гейблу довести себя до состояния замешательства и подавленности.

Картина Гейбла была великолепным анекдотом и называлась «Слишком горячо — не ухватишь» (Too Hot to Handle). В ней Кларк — любимейшая звезда Голливуда и самый лёгкий в работе человек — играл ленивого, циничного оператора-документалиста. Хотя ему велели давать репортажи с японско-китайской войны, этот тип не намеревался рисковать своей головой на фронте.

В одном эпизоде, где я работал, получился самый натуральный гэг, какой мне приходилось видеть. В нём Гейбл снимал сцену, изображавшую ужасы войны. Он велел четырёхлетнему мальчику, сидя на земле, играть камушками; сделал бумажный самолёт и пытался снять его таким образом, чтобы его тень — наилучший символ военных разрушений — пересекала лицо мальчика.

Чтобы усилить впечатление от беспомощной маленькой жертвы, застигнутой бомбёжкой, он развесил всякий сор и обломки на ветках дерева, под которым ребёнок играл; в нужный момент собирался тряхнуть дерево, и обломки свалились бы на крошечную жертву. Для дополнительного эффекта у него было ведро земли, стоявшее на одном конце доски. Этот конец лежал на земле, середина подпиралась камнем, поэтому другой конец висел в воздухе на расстоянии примерно фута от земли. Гейбл стоял рядом и мог наступить на доску, запустив ведро в воздух так, чтобы земля высыпалась на мальчика под деревом. Проделав всё это, он смог бы отправить домой плёнку, изображавшую происшествие во время бомбёжки, и увернуться таким образом от поездки на фронт.

В этой сцене второй мальчик, чуть постарше, с восхищённой улыбкой наблюдал, как Гейбл трудится над имитацией ужасов войны. Он постоянно надоедал Гейблу, попадая ему под ноги, тот прогонял парня с дороги и в конце концов взгромоздил его на ближайшую стену.

Здесь только оставалось вызвать смех какой-нибудь неполадкой. Я придумал, что будет забавнее, если второй мальчик залезет на дерево прямо над малышом, чтобы лучше видеть происходящее. Когда дерево начнут трясти, ветка обломится под его весом, и он свалится на Гейбла как раз в момент съёмки. Так и было сделано.

Кроме того, «Метро-Голдвин-Майер» переделала мою старую картину «Оператор» с Рэдом в моей роли и назвала её «Следи за птичкой» (Watch the Birdie). Но великая сцена в раздевалке не получила и доли смеха, вызванного нашим вариантом. Уверен, так вышло потому, что они сделали ошибку, которой я избежал. Они взяли на роль второго человека в сцене с раздеванием огромного Майка Мазурски — бывшего борца. По-моему, публика просто не поверила, что Мазурски не выбросил бы Рэда Скелтона, когда тот ему слишком надоел. Думаю, «Метро-Голдвин — Майер» совершила ещё одну ошибку в этом фильме, заставив Рэда Скелтона несколько раз обчихать всего Мазурски, что выглядело отвратительно.

В 1948 году Джек Каммингс, один из крупнейших режиссёров «Метро-Голдвин-Майер», позвал меня посмотреть «Янки-южанин» (The Southern Yankee) с Рэдом Скелтоном, получивший неутешительные отзывы на предварительном показе. Конечно, в такой ситуации чувствуешь себя как морской пехотинец на спасательных работах.

Я сказал Каммингсу, что у них отличная история, но, по-моему, они допустили пару ошибок. Одна из них состояла в том, что в начальных сценах Рэд вёл себя как слабоумный. Как комик и главный герой Рэд потерял симпатию зрителей из-за чрезмерно глупого поведения. Если ты ведёшь себя настолько сумасбродно, людям будет всё равно, что происходит с твоим персонажем. Они пересняли эти сцены, поубавили идиотизма в поведении Рэда и заодно снизили шум, портивший начальную сцену.

Я также добавил гэг, в котором показано, как Рэд идёт между армией Союза и армией Конфедерации и обе армии бешено приветствуют его. Причина была в том, что Рэд носил половину северной униформы и шляпы, обращённой в сторону северян, и половину южной шляпы и униформы со стороны южан. Вдобавок ко всему он сшил флаги противоборствующих сторон так, что парни в голубом видели флаг Союза, а южане — флаг Конфедерации.

Обе армии отчаянно приветствовали Рэда, пока неожиданный порыв ветра не перевернул флаг, показывая обе стороны его уловки. Рэд поворачивается, чтобы поправить флаг, и все обнаруживают его половинчатую униформу.

В течение девяти или десяти лет, что я проработал на «Метро-Голдвин-Майер» гэгменом, я обнаружил среди прочего, как мало веры в собственное суждение было у самых уважаемых режиссёров и продюсеров.

Один режиссёр, много раз добивавшийся сказочного успеха, отменил одну из «Серий о худощавом человеке» (The Thin Man Series), которую был готов снимать, выслушав моё мнение о сюжете.

— Сценарий очень забавный, — сказал я ему, — но у вас хитрая проблема: как удержать интерес публики к главной героине. Вы показываете её такой фривольной и развинченной, что она не вызовет симпатии.

Вот и всё, что я сказал. Не слишком трудно было бы этому одарённому режиссёру и ведущему сценаристу «Метро-Голдвин-Майер» переписать персонаж. Напротив, он полностью потерял веру в сюжет, велел исключить его из съёмочного графика и сочинил совершенно другую историю для The Thin Man Series, будь неполадкой. Я придумал, что будет забавнее, если второй мальчик залезет на дерево прямо над малышом, чтобы лучше видеть происходящее. Когда дерево начнут трясти, ветка обломится под его весом, и он свалится на Гейбла как раз в момент съёмки. Так и было сделано.

Кроме того, «Метро-Голдвин-Майер» переделала мою старую картину «Оператор» с Рэдом в моей роли и назвала её «Следи за птичкой» (Watch the Birdie). Но великая сцена в раздевалке не получила и доли смеха, вызванного нашим вариантом. Уверен, так вышло потому, что они сделали ошибку, которой я избежал. Они взяли на роль второго человека в сцене с раздеванием огромного Майка Мазурски — бывшего борца. По-моему, публика просто не поверила, что Мазурски не выбросил бы Рэда Скелтона, когда тот ему слишком надоел. Думаю, «Метро-Голдвин-Майер» совершила ещё одну ошибку в этом фильме, заставив Рэда Скелтона несколько раз обчихать всего Мазурски, что выглядело отвратительно.

В 1948 году Джек Каммингс, один из крупнейших режиссёров «Метро-Голдвин-Майер», позвал меня посмотреть «Янки-южанин» (The Southern Yankee) с Рэдом Скелтоном, получивший неутешительные отзывы на предварительном показе. Конечно, в такой ситуации чувствуешь себя как морской пехотинец на спасательных работах.

Я сказал Каммингсу, что у них отличная история, но, по-моему, они допустили пару ошибок. Одна из них состояла в том, что в начальных сценах Рэд вёл себя как слабоумный. Как комик и главный герой Рэд потерял симпатию зрителей из-за чрезмерно глупого поведения. Если ты ведёшь себя настолько сумасбродно, людям будет всё равно, что происходит с твоим персонажем. Они пересняли эти сцены, поубавили идиотизма в поведении Рэда и заодно снизили шум, портивший начальную сцену.

Я также добавил гэг, в котором показано, как Рэд идёт между армией Союза и армией Конфедерации и обе армии бешено приветствуют его. Причина была в том, что Рэд носил половину северной униформы и шляпы, обращённой в сторону северян, и половину южной шляпы и униформы со стороны южан. Вдобавок ко всему он сшил флаги противоборствующих сторон так, что парни в голубом видели флаг Союза, а южане — флаг Конфедерации.

Обе армии отчаянно приветствовали Рэда, пока неожиданный порыв ветра не перевернул флаг, показывая обе стороны его уловки. Рэд поворачивается, чтобы поправить флаг, и все обнаруживают его половинчатую униформу.

В течение девяти или десяти лет, что я проработал на «Метро-Голдвин-Майер» гэгменом, я обнаружил среди прочего, как мало веры в собственное суждение было у самых уважаемых режиссёров и продюсеров.

Один режиссёр, много раз добивавшийся сказочного успеха, отменил одну из «Серий о худощавом человеке» (The Thin Man Series), которую был готов снимать, выслушав моё мнение о сюжете.

— Сценарий очень забавный, — сказал я ему, — но у вас хитрая проблема: как удержать интерес публики к главной героине. Вы показываете её такой фривольной и развинченной, что она не вызовет симпатии.

Вот и всё, что я сказал. Не слишком трудно было бы этому одарённому режиссёру и ведущему сценаристу «Метро-Голдвин-Майер» переписать персонаж. Напротив, он полностью потерял веру в сюжет, велел исключить его из съёмочного графика и сочинил совершенно другую историю для The Thin Man Series.

Спустя некоторое время у меня был ещё один изумительный опыт с ещё одним опытным режиссёром на «XX век Фокс». Эта студия одолжила меня помочь в работе над серией В. С. Филдса «Сказки Манхэттена» (Tales of Manhattan). Этот старый режиссёр сунул мне сценарий своего фильма и прошептал: «Возьми его домой и прочитай, но чтобы никто не видел, как ты выходишь отсюда со сценарием под мышкой». На следующий день я смог дать ему совет, который он принял и использовал в фильме, но студия так и не узнала, что я читал сценарий. Он вовсе не хотел приписать все заслуги себе, но боялся, что весть о том, как ему потребовался совет старого друга, может повредить его репутации.

Съёмки любого фильма — напряжённая, изматывающая нервы работа, особенно на большой студии, подобной «Метро-Голдвин-Майер», истерзанной кабинетными интригами и борьбой за власть на всех высших уровнях. Один из ведущих режиссёров попросил меня прочитать сценарий фильма, который он снимал. Когда я посоветовал в одной сцене передвинуть камеру так, чтобы избежать большой падающей тени, он закричал в ярости: «Тьфу, чёрт! Не говори мне, где ставить камеры».

Я умолк и оставил его снимать сцену, как ему хотелось. Я упомянул это только в качестве примера нервотрёпки на высших уровнях кинематографического мира.

Хотя ТВ воскресило мою актёрскую карьеру, мне не понравилось, что с его приходом многие из этих людей были против воли отправлены в отставку. Каждый из них в свои лучшие годы создавал отличное развлечение.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

«Все может быть… Быть может есть — не рай…»

«Все может быть… Быть может есть — не рай…» Все может быть… Быть может есть — не рай, Но что-нибудь, что отвечает раю: Неведомый и непонятный край, В котором… Только что я, в общем, знаю… Но может быть… И если это есть, То что нам делать в сущности на свете — Ходить в

«Может быть…»

«Может быть…» Может быть — по снегу, в исступленьи быстрый бег в проталинах полей И последнее из считанных мгновений верной гибели моей. Может быть, — как миг, воспоминанье, жаркий вздох и жадность до конца, и светлей холодное сиянье бледных звезд у мертвого

Я нищий — может быть, и так

Я нищий — может быть, и так Я нищий — может быть, и так. Стихает птичий гам, И кто-то солнце, как пятак, Швырнул к моим ногам. Шагну и солнце подниму, Но только эту медь В мою дорожную суму Мне спрятать не суметь… Светит солнце еле-еле, Зацепилось за забор, В перламутровой

«Может быть, так и надо…»

«Может быть, так и надо…» Может быть, так и надо — Жить на земле убогим… Есть в небесах награда, Так говорят, — немногим… Будет там жизнь святая… Нищие духом, верьте!.. Я ж не ищу рая И не желаю смерти… 7. XI

«Может быть, это сон…»

«Может быть, это сон…» Может быть, это сон. Может быть, это явь. Вижу, как жизнь моя Скатывается под уклон. Сколько изведано бед, Невозвратимых потерь! Где-то волна, как зверь, Слизывает след. А у далёкой реки Так же шумят тополя. Так же, всему вопреки, В солнечной неге

34. Лучше быть не может

34. Лучше быть не может Солнце цвета мандариновой корки игриво выглядывало из-за низко нависших облаков, накрывших стадион в Атланте, но постепенно уходило за горизонт, а Джимми Пейдж стоял на балконе номера и глядел вдаль. На нём были линялые джинсы и чёрная майка, в руках

«Не может быть!», или С женщинами может быть все

«Не может быть!», или С женщинами может быть все Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» еще не вышел в прокат, а Гайдай уже начал думать над очередной работой. И вновь это должна была быть экранизация. На этот раз комедиограф обратился к творчеству Михаила Зощенко,

"НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!"

"НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" Авторы сценария — Владлен Бахнов, Леонид Гайдайрежиссер-постановщик — Леонид Гайдайглавный оператор — Сергей Полуяновкомпозитор — Александр Зацепинтекст песен — Леонид Дербеневзвукооператор — Раиса Маргачеварежиссер — Николай Достальоператоры —

Может быть, убить его?

Может быть, убить его? При этих обстоятельствах было естественно, что я, как и большинство моих более или менее мыслящих коллег по министерству иностранных дел, серьезно задавался вопросом: «Позволяет ли тебе совесть продолжать сотрудничество с этой

Может быть, лучше вы?..

Может быть, лучше вы?.. Дело было в первые так называемые перестроечные годы.Мы с женой и её братом собирались ехать на дачу, как вдруг позвонил телефон — младший брат моего покойного друга и коллеги Петра Ф. сказал, что должен безотлагательно повидаться со мной.— Алёша,

1. Что может быть проще…

1. Что может быть проще… Во время войны всякое задание — боевое, даже если ты в тылу. Скоро поэт с композитором и инструмент получили, и сменили рабочий «кабинет» в комнатном проходе. Не по своей прихоти — по приказу командования. Им предстояло написать марш.Маршируют и

ВОЙНА?.. НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!

ВОЙНА?.. НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! Кажется, с того утра минули века.То ли стук в дверь, то ли грохот в верхнем этаже разбудил Павла. Он пробурчал: «Что за черт?» — и приподнялся.Солнечные лучи плоско лежали в комнате, желтели на паркете в углу. Было не больше шести — необычайно раннее

Не может быть

Не может быть Делирий, белая горячка.Клиент, запертый в изолятор, сломал железную дверь, дал в морду санитару и сломал ему руку. Потом доктор его связал и ушел.Утром, коллега:- Представляешь! - говорит. - Дверь сломал, говорит! Руку сломал, говорит! Я его галоперидолом...- А чего

А может быть, согласиться!

А может быть, согласиться! Я собирался возвращаться в Москву. Написал уже письмо жене и только что хотел его отправить, как мне принесли телеграмму.«Дай согласие на назначение уполномоченным Металлбюро на заводах Круппа на срок не более шести месяцев». И подпись –

Что может быть лучше?

Что может быть лучше? Впервые опубликовано в General Erotic. 2002. № 63. Что может быть лучше? – Ничего. Новая роскошная любовница в новой роскошной машине – и обе мне радостно и беспрекословно подчиняются, а значит – любят. Конечно, понятие «роскошная» – относительное: у меня