7 ТРИУМФ ЧЕЛОВЕКА И ЗВЕРЯ

7

ТРИУМФ ЧЕЛОВЕКА И ЗВЕРЯ

Пока я снимался в «Олухе», Джо Шенк купил студию Чарли Чаплина и переименовал её в «Студию Бастера Китона». Он передал мне бригаду Арбакла и заключил со мной новый контракт, дававший мне 1000 долларов в неделю, плюс 25 процентов от прибылей с моих картин. Я убеждал его, что в дальнейшем должен делать только полнометражные фильмы, но он не соглашался. Шенк настаивал, чтобы я вернулся к двухчастевкам, и я не мог внушить ему, что будущее за полнометражными комедиями.

Победа в этом споре сильно изменила бы мою карьеру. Ни Чаплин, ни Ллойд не делали полнометражен в то время, и я мог бы опередить обоих. Говоря это, я вовсе не пытаюсь преуменьшить их достижения. Да и кто может? Их популярность сейчас даже более впечатляющая, чем в двадцатых, когда они были на пике активности.

Ни одному комику так не поклонялись во всём мире, как Чаплину в те времена. Дети на улицах городов и городишек на всех пяти континентах имитировали походку Чарли — «четверть девятого»[36], его улыбку, жесты. Они носили котелки и намазывали гуталином усы, смешно сворачивали за угол на бегу, дотрагивались до своего котелка, как делал это маленький бродяга, и пытались повторить его трюки с бамбуковой тростью. Кинотеатры во всём мире бесконечно показывали Чарли Чаплина, потому что на этом настаивали их посетители, что не слишком трудно понять. В своей лучшей форме — а Чаплин долго оставался в лучшей форме — он был величайшим комиком, который когда-либо жил.

Как и все остальные, я поверил в талант Чарли Чаплина с первого момента, как увидел его в скетче «Вечер в Английском клубе». Но должен признаться: мне не приходило в голову, что однажды его объявят величайшим комиком всех времён[37]. Думаю, причина, по которой я недооценивал Чарли, в том, что в те дни на сцене было много первоклассных комиков. Я видел их всех и со всеми работал в водевиле. По тем временам Чарли не казался мне смешнее Уилла Роджерса, Вилли Коллера, Берта Уильямса, Фрэнка Тинни и некоторых других.

Позже меня всегда озадачивало, если люди говорили о схожести наших персонажей. На мой взгляд, между ними с самого начала была принципиальная разница. Чарли — бродяга с философией бродяги. Он был очаровательным, но мог украсть, если подвернётся возможность. Мой маленький молодой человек работал и был честным. В качестве примера допустим, что каждый из них хочет костюм, который увидел в окне магазина. Бродяга Чарли восхищается им, обшаривает карманы, находит 10 центов, пожимает плечами и удаляется в надежде, что на следующий день ему повезёт с деньгами. Он украдёт деньги, если нет другого пути их раздобыть, или же совсем забудет о костюме. Но мой маленький человек, так же восхитившись костюмом и не найдя денег, ни за что не украдёт их. Вместо этого он постарается придумать, как ему заработать на покупку.

Персонаж Ллойда отличался от чаплинского и моего. Он играл маменькиного сынка, который удивляет всех, включая самого себя, победами в невозможных ситуациях и временами обнаруживает львиную храбрость. Часто Ллойд казался больше акробатом, чем комиком. Но что бы он ни делал на экране, всегда получалось более чем хорошо.

Многие годы мы трое не знали неудач. Да, ни у кого из нас не было провалов в течение всех «золотых двадцатых». Ничего, кроме большого успеха во всём мире.

Кассовые сборы полнометражных фильмов Чаплина достигали трёх миллионов долларов за каждый; Ллойда — двух миллионов; мои — между полутора и двумя миллионами долларов. И это в те дни, когда кинотеатры зарабатывали только мизерную часть от того, что зарабатывают теперь.

Как я уже говорил, немые комедии часто превосходили полнометражные фильмы, сделанные самыми популярными романтическими звёздами Голливуда.

Если мы делали двухчастевки, хозяева кинотеатров ставили их в программу перед полнометражными. Это и было одной из причин моего стремления снимать большие фильмы, подобные тем, которые Роско успешно делал на «Парамаунт». Казалось очевидным, что прибыли от полнометражных фильмов будут возрастать, но я к тому же верил, что Джо Шенк — проницательный бизнесмен и знает, о чём говорит.

Чарли Чаплин и Гарольд Ллойд с самого начала оказались более ловкими бизнесменами, чем я. Они рано стали миллионерами, продюсировали собственные фильмы и контролировали экранные права. Они по-прежнему удерживают их[38]. Это значит, что Чаплин и Ллойд могут зарабатывать новые состояния каждый раз, когда сдают в аренду или продают телевидению права на свои старые немые фильмы. (Как я уже писал, старые ленты Чаплина прошли успешное возрождение.)

Никто точно не знает, сколько денег сделал Чаплин на своих картинах, возможно даже сам Чарли. Причина в том, что нет никакого способа подсчитать стоимость их производства. Однако не секрет, сколько Ллойду принесли его фильмы. Каждый стоил от 300 до 350 тысяч долларов. Распространение обходилось примерно в 35 % от двухмиллионных кассовых сборов, то есть в 700 тысяч долларов. Таким образом, Ллойд получал почти миллион долларов с каждой полнометражной картины! Или же 30 миллионов за все 30 фильмов, которые он сделал. Банкирам ничего не перепадало от этой добычи, потому что, как только Гарольд смог финансировать свои фильмы сам, он перестал брать у них деньги в долг.

Мои собственные фильмы стоили от 200 тысяч до 220 тысяч долларов. Добавьте 35 % от кассовых сборов, и вы сможете подсчитать прибыль. Сам я отказываюсь считать на том основании, что это унизит и огорчит меня.

Раз уж мы вышли на эту тему, я готов расколоться и признать, что, как и все остальные, хотел бы быть миллионером. Несмотря на это, мне кажется, что сейчас я гораздо счастливее обоих: Ллойда, удалившегося от дел много лет назад, и Чаплина, фактически находящегося в изгнании[39].

Ни разу не встречал настоящего актёра, который был бы счастлив не работая. Работа — то, что я умудряюсь делать все эти дни, выступая в ночных клубах, летних театрах, европейских цирках, время от времени снимаясь в кино, на ТВ и в рекламных роликах для Алка-Зелцер, Северо-Восточных авиалиний и других компаний.

Мне нравится думать, что я — человек, настолько преданный актёрскому делу, что меня не остановит даже миллион баксов. В то же время было бы удивительно, если бы я получал столько же радости и удовлетворения. Смог бы я работать так же напряжённо, как сейчас, если бы у меня оказалось больше денег, чем можно истратить за всю оставшуюся жизнь?

По моим наблюдениям, миллионерство понижает настрой практически у всех и может быть таким же разрушительным, как пребывание в зоопарке или гареме. Единственными миллионерами, которых я видел работающими в цирке, были те, кому этот цирк принадлежал. Миллионеры, хотят они или нет, напускают на себя некоторую важность. Отчасти это происходит из-за обращённых на них тоскливых взглядов других людей. Скажем так: богатство устраняет желание падать на спину и заниматься клоунадой, как делаю я, когда работаю. В этом может быть разгадка, почему современные комики работают недостаточно напряжённо: многие из них чересчур быстро стали миллионерами.

После того как я всё это написал, мне пришло в голову, что я бы меньше философствовал, если б был разорён. Однако я если и не миллионер, то также и не бедный. Я вожу «Кадиллак», у меня красивый дом в долине Сан-Фернандо и очаровательная жена; и нет ничего, что я хотел бы, но не мог купить. Фактически я быстро приближаюсь к тому моменту, когда буду зарабатывать почти столько же, сколько раньше, когда был звездой немого кино со ставкой в 3 тысячи долларов в неделю.

Благодаря нашим налоговым законам превращение в миллионера мне по-прежнему не грозит. Как бы сказал Джордж Гоубл: их губят на корню.

Мне нравилось иметь собственную студию. Шенк и Энгер редко мне докучали, и то же можно сказать о «Метро», где реализовывали мои первые двухчастевки. Я мог руководить каждой фазой своего фильма, и, конечно же, кинопроизводство было очень неформальным делом в те дни: когда босс приходил па студию, плотник и электрик могли называть его но имени.

Лучшее, что было в работе на маленькой студии, подобной нашей, — команда из одних и тех же людей, переходящих в каждый новый фильм. Режиссёр, два-три сценариста и я придумывали сюжет, но остальные — реквизитор, постановщик, подбиравший натуру, два оператора и монтажёр — тоже постоянно были с нами. Из-за такого метода работы каждый в команде знал, что требуется по его части, и не допускал фантастической траты времени, энергии и денег, которая позже воцарилась на больших студиях.

Кстати, в те времена два оператора были необходимы, потому что мы все снимали на две камеры, стоявшие бок о бок. Один негатив предназначался для американского рынка, другой — для заграничного. После того как американский вариант был смонтирован, проходил предварительный показ и снабжался титрами, европейский негатив обрабатывался так же и перевозился за границу. Там титры и название переводили на различные языки.

Даже делая двухчастевки, я работал над теорией, по которой сюжет приобретал первостепенное значение. Единственное, чего мы не делали, — это не фиксировали сюжет на бумаге. С другой стороны, я никогда не соглашался начинать съёмки, пока в моей голове не сложится достойная концовка. Начало было простым, середина сама о себе заботилась, и я знал, что могу положиться на своих сценаристов и на самого себя в плане гэгов, которые могут понадобиться.

Ежедневные обсуждения сюжета шли на студии с десяти утра до шести вечера. Тогда мы работали шесть дней в неделю, но я старался не усердствовать настолько, чтобы пропустить в субботу хоть одну большую футбольную игру.

Никогда не мог понять, почему так мало хороших идей приходило во время длинных сценарных совещаний. Лучшие идеи всегда посещали меня дома, чаще всего в наименее вдохновляющей комнате — в ванной. Но и с рыбалки я не возвращался без нового сюжета.

Набор персонажей для наших двухчастевок всегда был маленьким. Обычно три главных действующих лица: злодей, я и девушка, которая требовалась лишь для того, чтобы нам со злодеем было за что бороться. Главная героиня должна быть сказочно красивой, и, если ей не хватало актёрских способностей, это даже помогало. Я не настаивал, чтобы она имела чувство юмора, потому что всегда была опасность, что такая девушка засмеётся над гэгом в середине эпизода, разрушит его и нам придётся всё переснимать.

Сейчас, конечно, фарсовые комедии, которые делали Чаплин, Ллойд, Гарри Лэнгдон и я, увешаны всеми сортами лавров. Их объявили классикой кино, шедеврами комедийного искусства. Черезвычайно лестно, но для меня это явилось полной неожиданностью. Я никогда не думал, что делал что-нибудь, кроме попыток насмешить людей, швыряя свои кремовые торты и падая на спину. Как любой другой, я наслаждаюсь, если меня называют гением, но не могу воспринимать это всерьёз. Не делал этого и Гарольд Ллойд, насколько я знаю. Единственный из нас, кто соглашался с ролью гения, навязанной ему интеллектуальными критиками, был Чаплин. Иногда я подозреваю, что большинство его неприятностей начались, когда он первый раз прочитал, что он «возвышенный сатирик» и «крупнейший художник». Он верил каждому слову и старался жить и думать соответственно.

Я никогда не воспринимал экстравагантные восхваления серьёзно по той причине, что ни я, ни мой режиссёр, ни гэгмены не были писателями в литературном смысле. Писатели, чаще всего встречавшиеся среди моего персонала, были Клайд Бракман, Джо Митчел и Джин Хавез. Они не писали ничего, кроме гэгов, водевильных скетчей и песен. Не думаю, что кто-нибудь из них написал книгу, короткий рассказ или даже заметку в журнале, озаглавленную «Как сочинять гэги для кино». Эти парни не были мастерами слова. И не должны быть ими.

Единственными необходимыми словами были название и титры, и чем меньше титров мы использовали, тем лучше для фильма. В наших немых комедиях публику смешило происходящее на экране. Зрелищные гэги требовались для выявления абсурдности вещей, человеческих действий и ситуаций, в которые попадали или старались избежать персонажи.

Время от времени мы вызывали из Нью-Йорка знаменитых и талантливых писателей. Я не помню, чтобы хоть один из этих новеллистов, журналистов и бродвейских драматургов мог написать для нас материал нужного сорта. Например, Эл Босберг. С появлением звукового кино Эл Босберг стал одним из самых высокооплачиваемых сочинителей словесных гэгов в Голливуде, ходячей сокровищницей искромётных острот и веселья. Но, попытавшись сочинить для нас экранные гэги, он потерпел ужасный провал. То же случилось с сотнями других писателей, привезённых нами из Нью-Йорка. Возможно, мы посылали не за теми.

Я всегда думал, что Отто Соглов, карикатурист, нарисовавший «Маленького короля», добьётся боль-того успеха, придумывая для нас гэги. Но я так и не уладил все детали, чтобы вызвать его на Побережье.

Багз Байер — ещё один, кто бы не промахнулся. Думаю, мы бы устроили такую же сенсацию с гэгами, какая была у него с ежедневными юмористическими колонками, которые он по-прежнему ведёт в газетах Херста.

В 1922-м я фактически нанял Багза Байера сочинять гэги. Той осенью я ездил в Нью-Йорк на «Мировые серии»[40] и натолкнулся на Багза Байера во «Фраэрс-клубе»[41]. Он сказал мне, что очень обижен на Херста, и, когда я предложил ему работу, тут же согласился. Несмотря на страстное желание работать со мной, Багз объяснил, что женился и на две-три недели уедет на медовый месяц.

Когда он прибыл на студию, я спросил, где они с невестой провели медовый месяц. «О, — сказал он, — мы поехали в место, которое называют «вторым разочарованием невесты», знаешь ли, — Ниагарский водопад».

Багз едва установил свой письменный стол, как междугородние звонки затопили студийный коммутатор и прибежала целая толпа мальчиков из «Вестерн юнион»[42]. Оказывается, Багз никому не сказал в организации Херста, что работает на меня. Редакторы известили его, что добились для него нерасторжимого контракта. Послания напоминали об этом, постепенно повышаясь в тоне — от «Возвращайся домой, дорогой Багз, возвращайся к нам» до «Наши адвокаты позвонят тебе завтра!»

К концу дня телеграммы становились всё назойливее. Любой посторонний, прочитав их и выслушав безумные телефонные звонки, подумал бы, что я похитил Багза Байера и держу ради выкупа. Администраторы Херста пошли к моему боссу Джо Шенку, и тот телеграфировал из Нью-Йорка: «Срочно отпусти Багза Байера». Они также пожаловались Уиллу Хейзу, только что назначенному царю киноиндустрии, и его телеграмма гласила: «Багз Байер — эксклюзивная собственность Уильяма Рэндольфа Херста и должен первым же поездом ехать в Нью-Йорк».

Багз выехал в Нью-Йорк первым поездом и не останавливался, пока не доехал до Европы, где пробыл два года. Он вернулся к работе на Херста, только получив солидное повышение.

Два года спустя, в 1924-м, я нанял Роберта Э. Шервуда, тогда кинокритика из «Лайф» (старого юмористического еженедельника). Это было за несколько лет до того, как Шервуд написал «Дорогу в Рим» — его первый бродвейский комедийный хит, но по тонким и забавным рецензиям Шервуда каждый мог бы сказать, что у него комедийный образ мыслей.

Я нанял Боба, когда его только сделали заместителем главного редактора «Лайфа», но он сказал, что приедет в Голливуд и постарается написать для меня историю за две недели летнего отпуска. Он был ростом 6 футов 4 дюйма, но я оставлю психологам решать, стало ли это причиной того, что центром его сценария оказался небоскрёб.

В сюжете Шервуда небоскрёб был закончен только наполовину, и я управлял подъёмником, доставлявшим каменщиков и сварщиков наверх и обратно.

Однажды хорошенькая дочь архитектора пришла посмотреть здание и приняла моё робкое приглашение отвезти её наверх, где она сможет полюбоваться красивым видом. Пока мы были наверху конструкции, началась забастовка. Все рабочие ушли, а один из них отключил электричество, которым управлялся подъёмник. Я обнаружил, что подъёмник не работает, только когда мы попытались спуститься, и ничто не могло заставить его двинуться с места. И вот мы там, в ловушке, изолированные ото всех высоко над землёй, в сердце одного из крупнейших городов мира. Была середина зимы, и никто не знал, что мы там, наверху.

Стало темнеть, и мы как безумные махали людям в соседних зданиях, но они думали, что мы просто дружелюбные ребята, и махали нам в ответ.

Это идеальная ситуация для полнометражного фильма Бастера Китона, когда упорный маленький человек сталкивается с чем-то, что кажется непреодолимым. Боб Шервуд придумал несколько остроумных деталей. Он заставил меня построить для нас с девушкой убежище из кусков листового железа, гаек и болтов, которые я нашёл на стропилах. Я сделал ёмкость для дождевой воды и примитивную ловушку для голубей и чаек, а в качестве приманки были крошки хлеба из моей коробки для ланча. Губной помадой я написал послание, и мы с бьющимися сердцами следили, как оно, кружась, падало и чуть не залетело в открытое окно, а потом попало в руки человеку на улице. Он прочитал, но подумал, что это шутка, и, даже не посмотрев наверх, пожал плечами и выбросил его.

Одно было плохо в истории Шервуда: он не мог придумать убедительный способ, как снять нас с крыши небоскрёба, на которой мы не выжили бы при первом же снегопаде. Я сказал ему, что для концовки не годится такая простая вещь, как съезжание вниз по стальным тросам. Дирижабль тоже не подойдёт. После всех сюжетных построений публика будет ждать, что я стану спасать девушку.

Шервуд уехал домой, так и не разработав концовку. Его отпуск закончился, и он вернулся к своим делам в Нью-Йорке. Боб не смог ничего придумать, мы тоже.

Я встретил его только шестнадцать лет спустя, и к тому времени он написал целую обойму чудесных бродвейских пьес: «Дорога в Рим», «Мост Ватерлоо», «Наслаждение идиота», «Окаменевший лес» и «Эйб Линкольн в Иллинойсе». В тот день в 1940-м я сидел в вестибюле лондонского отеля «Дорчестер». Неожиданно с улицы вошёл долговязый Боб Шервуд. Он видел меня краем глаза, но не остановился, однако, проходя мимо, прошептал: «Не волнуйся, Бастер, я ещё сниму тебя с того небоскрёба!»

Даже в те ранние дни мы испытывали наши фильмы на публике, устраивая предварительные показы. Важно, чтобы зрители не знали, что смотрят фильм, который ещё нигде не крутили. Иначе они стали бы скованными, и тогда их реакции нельзя доверять. После этих предварительных показов я был вынужден вырезать сцены, которые мы считали уморительными, посмотрев их в проекционной комнате. И я оставлял те, что считал слабыми, если публика принимала их с весельем.

Иногда реакция зрителей подсказывала, что фильму пойдут на пользу некоторые дополнения. Так вышло с The High Sign[43] — двухчастевкой, где я играл владельца тира, великолепного стрелка. Я попадал в яблочко, стреляя через плечо, стоя на голове и в других трудных позах. Человек, жизни которого угрожает мафия, узнаёт об этом и нанимает меня своим телохранителем. Но мафия, тоже восхитившись моей меткостью, принуждает меня вступить в их тайную организацию. В качестве первого задания они приказывают мне убить человека, который только что нанял меня для своей защиты.

Одна из сцен фильма показывала прохожего, уронившего банановую кожуру. Следя за моим приближением, зрители ждали, что я поскользнусь на ней, но этого не произошло, и я прошёл прямо перед камерой. Я попытался вызвать смех, изобразив секретный знак мафии: большие пальцы скрещены под носом, а ладони развёрнуты по сторонам лица. Но было похоже, что я показываю публике «нос» и говорю: ну что, обманул вас?

В итоге я решил, что совершил ошибку, перехитрив публику больше, чем надо. Но, вместо того чтобы вырезать сцену, я добавил ещё один кадр. В нём, пройдя перед камерой и сделав знак, я поскользнулся на второй банановой кожуре. Это отлично сработало.

Ещё раньше поклонники научили меня другой вещи в моей работе, которой я не знал. В нескольких письмах к Роско спрашивалось, почему маленький человек в его фильмах никогда не улыбается. Мы не подозревали об этом, но просмотрели все двухчастевки, сделанные нами, и поняли, что это правда. Позже для забавы я попытался улыбнуться в конце одного фильма. На предварительном показе публика возмутилась и затопала ногами. С тех пор я больше никогда не улыбался на сцене, экране или ТВ.

Как у всех прочих в фарсовой индустрии, любимым развлечением гэгменов были розыгрыши. Конечно, они особенно любили разыгрывать других гэгменов и не уставали обсуждать самую успешную шутку — тяжёлое испытание, которое прошёл Лекс Нил, мой друг по маскигонской пьянке, когда купил дом. Немного раньше я подключил Лекса — водевильного певца и танцора к своему штату сценаристов. Он очень хорошо работал с нами: сочинял гэги, сценарии и писал титры.

Несмотря на то что Лекс был холостяком, он, как большинство гастролирующих водевильных актёров, тосковал без собственного дома. После напряжённых поисков Лекс нашёл дом за 10 тысяч долларов на окраине Беверли-Хиллз. Денег он накопил не так уж много, но я одолжил ему, а остальное он занял у Лос-Анджелесского банка.

После заключения сделки Леке не мог говорить ни о чём, кроме гавани, которую нашёл для себя, и что для него значит выйти воскресным утром в сад и сказать: всё это моё! Ей-богу, моё! Он приводил друзей посмотреть дом и страдал, если кто-то не сходил с ума от восторга.

Въехав в него, Лекс в тот же день справил новоселье с друзьями и на следующее утро опять говорил только о своём доме и о том, как изменит и улучшит его. Дома на его улице были похожи, хоть и не одинаковы, и Лекс придумал пару штрихов, которые придадут ему оригинальный вид. Вряд ли он мог представить, что Джонни. Грэй, сочинитель гэгов на студии Гарольда Ллойда, уже менял вид его дома, сажая перед ним кусты и деревья.

Лекс еле дождался конца работы, чтобы ехать домой, и был довольно зол, когда в последнюю минуту получил приглашение на вечеринку с коктейлями. Он пытался отпроситься, но пригласивший настаивал и вёл себя так, будто оскорбится и очень обидится, если

Лекс не придёт. Я позже слышал, что на той вечеринке Лекс не находил себе места и ушёл с неё, выпив всего два или три коктейля.

Но в итоге, очутившись на своей улице, он не смог найти свой дом, который как будто украли за один вечер. Лекс не помнил точный адрес и обшаривал карманы, надеясь найти клочок бумаги, где он был записан, — но напрасно.

Снова и снова медленно проезжая по улице, Лекс останавливался перед очередным домом и внимательно его изучал. Но скоро понял, что женщины и дети во всех домах следили за каждым его движением. Ясное дело, его загадочное поведение их тревожило, и он почувствовал, что они могут позвонить в полицию.

Не зная, что делать дальше, он подъехал к моему дому и в некотором смущении рассказал эту историю. «И что же мне делать? — спросил он. — Моя одежда вся в доме, и мне даже негде спать этой ночью». Я предложил ему остаться у меня. «Утром, — сказал я, — позвони в банк и узнай у них адрес».

Лекс почти не спал. Я тоже. Всю ночь я слышал, как он тихо расхаживает туда-сюда по комнате для гостей. И как же противно ему было звонить в банк мистеру Фросту на следующий день! Но в конце концов он это сделал.

— Мистер Фрост, — сказал он, — помните дом, на который вы одолжили мне пару тысяч долларов на прошлой неделе? — Он подождал, пока мистер Фрост ответил, а затем: — Я потерял адрес. Мистер Фрост, не могли бы вы дать мне его? — После ещё одной паузы Лекс что-то нацарапал на клочке бумаги. — Спасибо, мистер Фрост. Но, повесив трубку и повернувшись ко мне, проворчал: — Весёлый парень этот мистер Фрост. Даже не удивился. Можно подумать, что люди, которым он даёт взаймы, теряют свои дома каждый день. Я никогда не положу в это заведение большие деньги — его хозяева слишком легкомысленны.

Я поехал вместе с ним по адресу, который нам дали. Легко понять, почему Лекс не узнал свой дом. Кто-то посадил кусты и деревья 10 футов высотой на участке перед фасадом. Шесть деревьев окаймляли каменную дорожку, ведущую к дому, по три с каждой стороны. Два больших куста оказались у фасада и ещё два у тротуара.

К тому времени бедный Лекс был так потрясён, что не мог признать свой дом до тех пор, пока не отпер дверь и не увидел внутри собственную мебель. Я посоветовал ему расслабиться, если он может, пару часов, прежде чем идти на студию.

Позже, упрекнув Джонни Грэя, Лекс не получил никакого удовлетворения. Джонни притворился, что глубоко обижен.

— И это всё, что я слышу от тебя, — сказал он. — Ты неблагодарен, как все мои бедные родственники, вместе взятые. Я потратил небольшое состояние, чтобы улучшить твоё хозяйство, а в ответ слышу брань.

Сказав, что в кинобизнесе все друг друга разыгрывали, я недоговорил. Сюда следовало добавить реквизит, который всегда ведёт себя иначе, стоит камере на него уставиться. Животные были хуже всех, норовистые и непредсказуемые одновременно. Даже более спокойные и, казалось бы, хорошо дрессированные звери становились капризными и переменчивыми, как только вы наводили на них камеру. И конечно, вы никогда не могли быть уверены, что дрессировщик, давший зверей напрокат за подённую оплату, не провоцировал их. В конце концов, чем больше времени вы будете снимать сцену с его животными, тем больше денег он получит.

Режиссёр одного из первых фильмов о Тарзане рассказал мне печальную историю о том, как однажды он одолжил у местного зоопарка трёх бегемотов и дрессировщик пустил их плавать в озеро. Чудовищные звери тут же исчезли. Режиссёр спросил:

— Они что, пытаются покончить с собой?

— О, — сказал дрессировщик, — я забыл предупредить вас, что иногда они опускаются на дно таких озёр. Они любят ил, знаете ли, и зарываются в него.

— И на сколько? — поинтересовался режиссёр.

— О, всего лишь на пару дней. В конце концов, им надо дышать, знаете ли.

Схватившись за голову, режиссёр спросил:

— Можно ли что-нибудь сделать, чтобы они поднялись обратно?

— Ну, если вы взбаламутите ил так, что бегемоты разозлятся, то они поднимутся на поверхность.

На этом режиссёр послал нескольких перепутанных участников съёмочной группы мутить ил на дне озера длинными шестами. Ребята, казалось, не слишком усердствовали. Позже один из них сказал:

— Меньше всего в жизни мне хотелось злить стадо бегемотов.

Как бы там ни было, вся компания сидела на берегу озера четыре дня, пока бегемоты не завершили свои грязевые ванны и не всплыли на поверхность.

Птицы иногда тоже полностью отказываются сотрудничать. В 1928 году, когда «XX век Фокс» делала один из первых звуковых фильмов, мятежный петух обошёлся компании в 50 тысяч долларов.

Всё, чего режиссёр фильма Хобарт Хенли хотел от петуха, — чтобы он прокричал на рассвете точно так же, как в любое другое утро. Сам по себе звук на экране был в новинку, и любой знакомый шум — мычание, писк, лай или крик — считался чем-то необыкновенным. Хенли подумал, что будет потрясающе, если он сможет показать финальный клинч влюблённых под крик петуха и первые лучи солнца, осветившие горизонт. Это должно было символизировать удивительное будущее, ожидающее юношу и девушку после всех дьявольских неприятностей, которые преследовали их в фильме.

Решено было использовать птицеферму в долине Сан-Фернандо, и для кукареканья у фермера отобрали самого красивого петуха. Съёмки на рассвете означали, что два романтических героя, режиссёр, его ассистенты и другие члены съёмочной группы должны быть на ферме за несколько часов до восхода солнца, чтобы всё приготовить.

Петух любезно согласился сидеть на заборе. Солнце тоже взошло по графику. Но стоило Хенли закричать: «Камера!» — петух испугался и слетел вниз. К тому времени, как его водворили обратно на забор, солнце оказалось слишком высоко, чтобы снимать эту сцену.

Со вздохом Хенли велел всем собраться на следующее утро в три часа.

— На этот раз, — божился он, — мы уж точно сделаем так, что проклятый петух не слетит. Мы примотаем его лапы проволокой к забору.

Но в то второе утро, когда солнце взошло, петух был так поглощён выпутыванием своих лап из проволоки, что не кричал.

— Есть только один способ заставить петуха кукарекать, — произнёс всезнающий оператор, который неожиданно заявил, что вырос на канзасской ферме, чьи петухи много лет завоёвывали все призы на окружной ярмарке. — Нужно, чтобы прокричал второй петух. Услышав его, наш петух начнёт ревновать и постарается его перекричать.

Возможно, это была правильная теория, но ни один петух не издал ни звука на следующее утро.

— Я забыл тебе сказать одну вещь, Хобарт, — прошептал оператор режиссёру. — Нужно было собрать побольше кур вокруг петухов, чтобы им было ради кого петь.

В результате вышла ещё одна неудача. Одно из двух: либо куры оказались не столь привлекательными, как ожидалось, либо петух слишком нервничал. Главное то, что он снова не смог прокричать.

В этот кризисный момент кто-то из команды вспомнил, что в Саутгейте жил один актёр-любитель, который мог спасти ситуацию. Его специальностью была имитация лесных и домашних птиц и зверей. Когда представитель киностудии проделал весь путь до Саутгейта — отдалённого пригорода Лос-Анджелеса и вызвал его, этот парень подумал, что свершается его судьба. Он сказал жене:

— Наконец-то настало время моего большого прорыва в кино.

Прибыв на ферму, он потребовал гримёра, и был сокрушён, когда ему сказали, что грим не нужен и они не собираются снимать, как он кукарекает, потому что это разрушит иллюзию, которой они добиваются. Ему придётся имитировать петуха за кадром.

Как выяснилось, человек-петух был мастером своего дела, и настоящий петух, наверное, слишком впечатлился, чтобы вступить с ним в соревнование. Так или иначе, он снова не прокричал, что означало провал ещё одной утренней съёмки.

Фермеру нравились эти прибыльные неприятности: они с женой зарабатывали небольшие деньги, каждое утро готовя завтраки для всей бригады, но он был честным человеком и объяснил:

— Мой петух мог видеть, что перед ним кукарекал человек. Вот почему он отказывается петь.

На следующее утро Хенли велел имитатору спрятаться за углом дома и вручил ему большой куст полыни.

— Как только взойдёт солнце, — сказал он, — высовывай голову и кричи как сумасшедший. Но держи куст перед лицом так, чтобы петух не знал, что это ты.

На следующее утро, готовя завтрак для съёмочной группы, жена фермера выглянула в окно и обнаружила под ним человека, припавшего к земле, которого она раньше никогда не видела. Ясно как день, он был сумасшедший, потому что держал перед лицом куст полыни.

Она позвонила шерифу, который поспешил увидеть сцену своими глазами и спросил у ненормального:

— Ну и что ты здесь делаешь?

Имитатор птиц и зверей решил, что шериф — один из помощников Хенли.

— О, я петух, — объяснил он.

— Отлично, я отвезу тебя туда, где ты найдёшь хороших курочек.

Без дальнейших церемоний он отвёз жителя Саутгейта в тюрьму дожидаться проверки психики. Обнаружив, что его петушиный имитатор исчез, Хенли отказался от идеи и разрешил своим влюблённым целоваться без помощи петуха, приветствующего рассвет.

Мои собственные опыты с животными-актёрами временами были столь же изнуряющими. Первый пришёлся на то время, когда мы с Роско Арбаклом делали двухчастевку под названием «Посыльный» (The Bellboy). В этой истории мы управляли отелем и нам помогала Элис Лейк. Кульминационной сценой было ограбление банка. Проделав свою работу и убегая, грабители прыгают в повозку, поднимающуюся в гору по улице, вымощенной булыжником. Они заставляют кучера подстёгивать скакуна. Великий момент должен был настать у вершины холма: постромки оборвались, кучера подбросило в воздух, и он приземлился прямо на спину лошади. Тем временем повозка с грабителями катится вниз и въезжает прямо в банк, который они только что взяли.

Но с первой попытки кучер промахнулся мимо лошадиной спины. Позже он проявил некоторую робость перед повторным прыжком, и я вызвался его заменить. Это был трудный прыжок: чтобы лошадь не могла ударить копытами в повозку, мы держали её на расстоянии четырёх с половиной футов. Я велел реквизитору поставить в неё ящик, чтобы лучше оттолкнуться, и крепче намотал на запястья вожжи, чтобы они не могли соскочить.

Мы не были лошадниками и потому не знали, что лошади видят всё, что делается сзади, иначе надели бы на неё шоры. Если б мы это сделали, она не смогла бы видеть мой прыжок и ловко отступить в сторону так, чтобы я полностью промахнулся. Да, друзья, эта с виду невинная лошадь оказалась дурной скотиной. В тот момент, когда я прыгнул, она помчалась по улице как бешеная, а я волочился за ней на груди, ударяясь обо все булыжники почти целый квартал, прежде чем кто-то смог её остановить.

Даже после такого опыта я не ожидал подвоха от старой кобылы с провисшей спиной, которую мы купили для «Полицейских» (Cops) — одной из моих двухчастевок. Кстати, в то время студия покупала конюшню. Выяснилось, что это дешевле, чем арендовать лошадей, к тому же можно было распродать животных после завершения фильма.

В «Полицейских» я был нью-йоркским старьёвщиком, и мы купили вялую, потрёпанную жизнью лошадь, чтобы она тащила мою телегу. Предполагалось, что в фильме кляча будет глухой. Мы надели на неё наушники, соединённые проволокой со старомодным телефоном, стоявшим на телеге. Если мне было нужно, чтобы лошадь остановилась или двинулась дальше, я снимал трубку, крутил ручку телефона и говорил: «Тпру!» или «Но!», и лошадь тут же выполняла приказы.

Дальше в сюжете я по незнанию подбирал самодельную бомбу, и она взрывалась, пока я пересекал Пятый проспект во время полицейского парада. В погоне меня преследовала вся полиция Нью-Йорка. В одной из последних сцен предполагалось показать лошадь, едущую в телеге, которую тащил я, запряжённый в оглобли. Лошадь была душой коллектива до тех пор, пока мы не попытались заставить её войти на телегу по помосту. Тут она заартачилась. Я заказал кран, думая поднять её с помощью ветеринарного седла. Мы без проблем надели на неё ветеринарное седло, но, как только начали поднимать, старушка стала отчаянно брыкаться во все стороны. Это происходило на натуре, была суббота, и пришлось отвести её обратно на студию. Я решил найти похожую лошадь, чтобы она дублировала её в понедельник. Но, вернувшись в понедельник, мы обнаружили стоящего рядом с ней новорождённого жеребёнка. Как и во многих других случаях, оказалось, что мать лучше знала, как себя вести, но мы подумали, что кто-то всё-таки должен был рассказать нам о «птичках и пчёлках».

Жеребёнок оказался совершенно здоровым и дружелюбным, а его мать всходила на помост, как настоящая актриса, и мы быстро закончили фильм. "Паренька» назвали Оникс, и он стал любимцем студии. Он заходил ко мне в гримёрную или па съёмочную площадку посмотреть, что происходит, или в офис Лу Энгера проверить, как работают бухгалтеры.

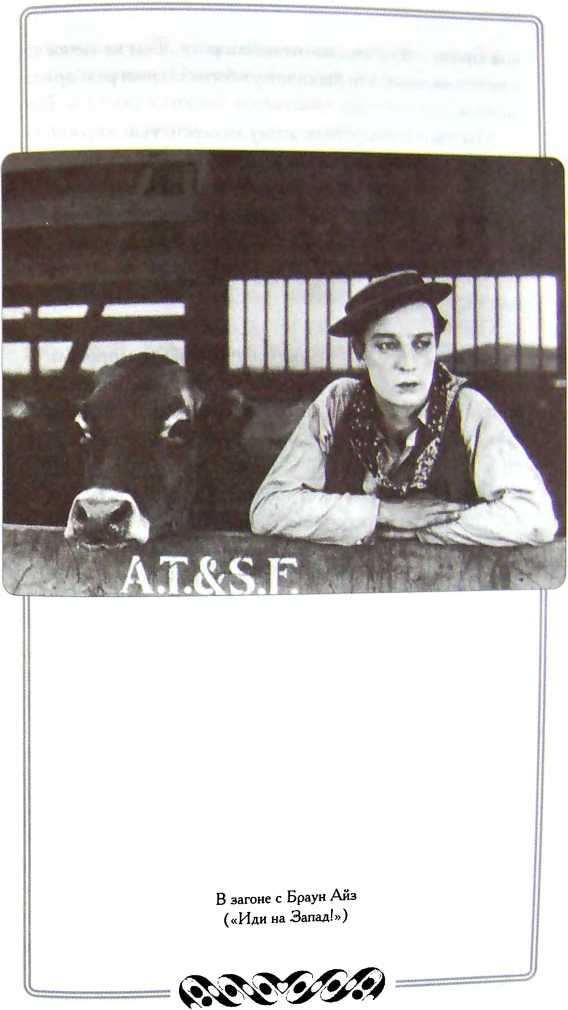

Позже Мать-Природа порешила мой съёмочный график, когда я делал «Иди на Запад!» (Go Wesl!). Там я играл новичка, чью жизнь спасает корова[44].

Погода — всего лишь одна из опасностей в работе на натуре. Всё что угодно может случиться, как только ты вынесешь камеру из студии, но если ты работаешь на натуре с коровой в качестве главной героини — значит, действительно напрашиваешься на неприятности. Но я всегда предпочитал работать па природе, потому что в новой и непривычной обстановке хорошие гэги сами приходят в голову.

Корова голштинской породы, которую мы удостоили этой великой чести, была очень красивым созданием, и я назвал её Браун Айз — Карие глазки. Но раз она не оказалась умнее других голштинок, я предпринял большие усилия, чтобы надрессировать её для новой работы. Это происходило летом, и местом действия была пустыня под Кингдоном, Аризона, где в полдень так жарко, что приходилось обкладывать камеру льдом, иначе эмульсия на плёнке могла расплавиться.

Я начал тренировать Браун Айз, водя по студии на верёвке, и долго кормил её морковками и прочими коровьими лакомствами. Как только до неё дошло, что хождение за мной по пятам хорошо оплачивается, я заменил верёвку на бечёвку, и в итоге бечёвку на нитку.

У меня никогда не было более любящего и послушного животного. Со временем я смог проводить её через двери съёмочных площадок и даже под студийными софитами. Единственная трудность возникла, когда я сел, а она попыталась взобраться ко мне на колени.

Всё шло отлично, пока мы не вывезли Браун Айз в дымящуюся от жары пустыню, где я ничего не мог с ней сделать, ровным счётом ничего. Мы недоумевали, пока хозяин ранчо не сказал:

— У вашей коровы течка. От неё не будет никакого толку, пока это не прекратится.

— Сколько это займёт? — спросил я.

— Десять дней или около того.

Мы вывезли на натуру команду из тридцати человек. Мысль о том, как возрастут ежедневные расходы, пока мы будем ждать, когда наша корова перестанет думать о сексе, казалась ужасающей.

Мы выбрали Браун Айз за необыкновенную красоту и ошеломляющую расцветку, к тому же она снялась в слишком многих сценах, чтобы начинать поиски другой голштинки ей на замену. Я сделал единственную разумную вещь — велел выпустить её из корраля, чтобы она нашла себе любвеобильного быка. Быка она встретила, но он не был любвеобильным. Фактически он унизил её тем, что отвернулся и пошёл прочь. Коровы на этом ранчо были мясной беломордой породы, и в отличие от нашей милой маленькой Браун Айз у них не отпилили рога. Тем не менее я не подозревал, что быки могут быть такими разборчивыми.

Мы снова выпустили нашу отвергнутую корову, и на этот раз она не только не привлекла беломордых быков, но и пробудила отчаянную ревность у беломордых коров, которые стали её атаковать. Они могли забодать Браун Айз, если бы не вмешательство двух ковбоев, подъехавших вовремя, чтобы её спасти.

После этого ничего не оставалось, как ждать, когда у нашей коровы прекратится течка. Мы провели время, снимая милые окрестности, но позже не смогли придумать, как использовать плёнку. Когда Браун Айз снова переключила своё внимание на киносъёмки, всё получилось очень хорошо.

Джо Шенк слышал о нашем ожидании и сказал то, что обычно говорят боссы, если случаются неприятности с бюджетом: «Да, Китон, это для тебя! Ты всегда найдёшь способ, как сделать фильм дороже».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Ни зверя, ни птицы… Еще бы![110]

Ни зверя, ни птицы… Еще бы![110] Ни зверя, ни птицы… Еще бы! В сравненье с немой белизной Покажутся раем трущобы Холодной чащобы лесной. Кустарника черная сетка… Как будто остались в пургу Небрежные чьи-то заметки На белом безбрежном снегу. Наверно, поэты

БЕЖАВШИЙ ОТ «ЖЕЛЕЗНОГО ЗВЕРЯ»

БЕЖАВШИЙ ОТ «ЖЕЛЕЗНОГО ЗВЕРЯ» Когда теперь, во время поездок по стране, я часто вижу на перронах вокзалов юношей и девушек, едущих в Западную Сибирь, на Алтай и в Казахстан работать на целинных и залежных землях, когда встречаю взволнованные лица провожающих, мне

Изгнание торжествующего зверя

Изгнание торжествующего зверя Стремление Ноланца к активному воплощению в жизни истин его философии бесспорно. Но напрасно говорит А. Корсано о его отношении к религиозным реформаторам как о «зависти к конкурентам» (см. 62, стр. 194); цель философского творчества и

По следам голубоглазого зверя

По следам голубоглазого зверя Это случилось коротким зимним днем 29 января 1943 года в Сталинграде. Во время прочесывания освобожденной территории города разведывательно-поисковая группа одного из полков Южного фронта в кирпичных развалинах школы обнаружила

ЧИСЛО ЗВЕРЯ

ЧИСЛО ЗВЕРЯ Библия считается книгой книг. А мудрейшей частью Библии считается Апокалипсис, где есть такое место: "Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое"./Откр. 13:18/.Так вот, давайте посмотрим, что это за "зверь" и какое у него "число".

ЧИСЛО ЗВЕРЯ /2-я часть/

ЧИСЛО ЗВЕРЯ /2-я часть/ Продолжаем охоту за тем "зверем", о котором в Апокалипсисе, или Откровении святого Иоанна Богослова, говорится: "Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое". /Откр.13:18/. Напомню, что когда моя жена заболела

ЧИСЛО ЗВЕРЯ /3-я часть/ СВИНЬЯ НАТАША

ЧИСЛО ЗВЕРЯ /3-я часть/ СВИНЬЯ НАТАША Продолжаем охоту за библейским "зверем", где "число зверя" есть "число человеческое", которое обещает мудрость.Дело в том, что в Библии это число равняется 666. Или, как я думаю, 666 из тысячи, то есть, говоря современным языком, это 66 %, или 2/3. И

Охота на «красного зверя»

Охота на «красного зверя» В 1860-1870-х годах распорядок дня императора оставался неизменным. Он вставал в 8 часов утра, одевался и совершал пешую прогулку вокруг Зимнего дворца. Вернувшись, пил кофе с неизменно состоявшим при нем доктором Епихиным или императрицей. Затем шел

Число зверя: хард-рок и металл

Число зверя: хард-рок и металл Никакого ограничения скорости, прочь запреты, я мчусь как колесо! AC/DC. Highway To Hell > История рока последовательно шла от громкого звучания к более громкому, от наглой манеры подачи – к еще более наглой, от отпущенных челок и бакенбард – к

Глава 14 Спасение Чубайса Охота на крупного зверя

Глава 14 Спасение Чубайса Охота на крупного зверя Охотиться с главой МВФ поручали премьеру не случайно. Все-таки Черномырдин — опытный охотник. К тому же он был не совсем заинтересованным лицом: переговоры о кредитах вел Чубайс. И Мишель Камдессю, расстреливая кабанов, на

Iron Maiden: явление Зверя

Iron Maiden: явление Зверя В конце 70-х все заговорили о «новой волне» британского тяжелого металла, расцвет которой был связан со спадом активности «старой школы» Deep Purple, Led Zeppelin и Black Sabbath и взлетом панка. Новую сцену олицетворяли выходцы из бедных районов Лондона Iron Maiden,

Знак Зверя

Знак Зверя Над погостом алеет звезда, Ядовитая, как мухомор Николай Боголюбов. Между тем, гораздо более зловещее значение и смысл, чем «мертвая (Адамова) голова», имела символика главного идеологического противника германского национал-социализма (которому в недалеком

ОХОТА НА ЗВЕРЯ

ОХОТА НА ЗВЕРЯ Служил в краях далёких, на подводной лодке командир, который очень любил пострелять. Даже в дальние походы с собой винтовку Мосина брал. Ну, мало ли, у берега всплывут, так какую дичь заметит с рубки ПЛ, так всё пристрелить и норовил. Видать, папа у него был

Логово Зверя

Логово Зверя Но тут черт помог. Нежданно-негаданно он получил наследство. Сумма для Кроули была невелика — около трех тысяч фунтов. Он играючи проматывал куда более серьезные деньги. Но и эта мелочь подоспела в самый раз. Алистер решает перебраться в Сицилию. Там климат

Часть II Возвращение Зверя

Часть II Возвращение Зверя Закон силы — это наш закон и счастье мира. Делай, что ты хочешь, — и это будет всем твоим законом. Ты имеешь право лишь исполнять свои желания. Действуй и не отнекивайся. Человек имеет право жить по своим собственным законам: жить, как он хочет;